新教材高中政治第2单元经济发展与社会进步第4课我国的个人收入分配与社会保障第1框我国的个人收入分配教学

- 格式:doc

- 大小:1.03 MB

- 文档页数:11

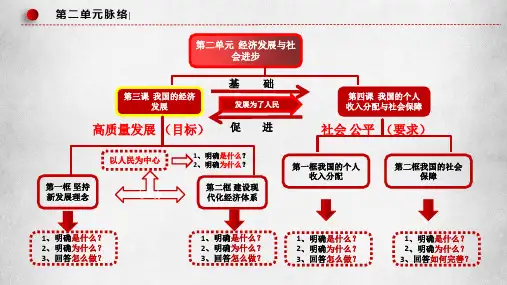

第二单元经济发展与社会进步第四课我国的个人收入分配与社会保障一、我国的个人收入分配1.按劳分配为主体多种分配方式并存⑴我国的分配制度的分配制度及其决定因素①我国的分配制度:按劳分配为主体、多种分配方式并存②决定因素:生产资料所有制决定分配方式。

在社会主义初级阶段,实行公有制为主体,多种所有制经济共同发展的基本经济制度,决定了我国现阶段必须实行按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度。

⑵按劳分配①性质:是社会主义的分配原则。

②决定因素:生产资料公有制③基本内容和要求:有劳动能力的社会成员必须参加劳动;在作了必要的扣除后,以劳动者提供的劳动(包括劳动数量和质量)为尺度对个人进行分配,多劳多得、少劳少得。

【特别提醒】△对象:个人消费品。

△尺度:劳动者提供的劳动(数量和质量)。

△实现形式(了解):①工资、奖金、津贴(国家机关、公有事业单位、公有或公有控股企业中);②联产计酬(农业集体经济中)。

④实行按劳分配的意义:有助于充分调动劳动者的积极性和创造性,激励劳动者努力学习科学技术、提高劳动技能,促进社会生产的发展。

实行按劳分配体现了劳动者共同劳动、平等分配的社会地位。

⑤存在的范围:社会主义公有制经济中。

⑥实行按劳分配的原因:实行按劳分配,是由一定的经济条件决定的。

a生产资料公有制是实行按劳分配的前提。

b社会主义公有制条件下生产力的发展水平是实行按劳分配的物质基础。

c社会主义条件下人们劳动的性质和特点,是实行按劳分配的直接原因。

●社会主义条件下人们劳动的性质和特点:①劳动还是谋生的手段(不是人生第一需要);②劳动者的劳动能力存在着明显差别。

⑶多种分配方式并存(按要素分配)⑷全面认识我国现阶段的个人收入分配方式◆总结:我国现阶段的分配方式:①按劳分配;②按要素分配;③其它:公有制经济中的福利性分配、社会保障收入、偶然所得等。

※社会主义性质分配→按劳分配;※非社会主义性质分配→按要素分配。

△合法收入:①合法的劳动收入(主要有:按劳分配、劳动要素收入);②合法的非劳动收入(资本要素收入、技术要素收入、管理要素收入、信息要素收入、土地要素收入等)。

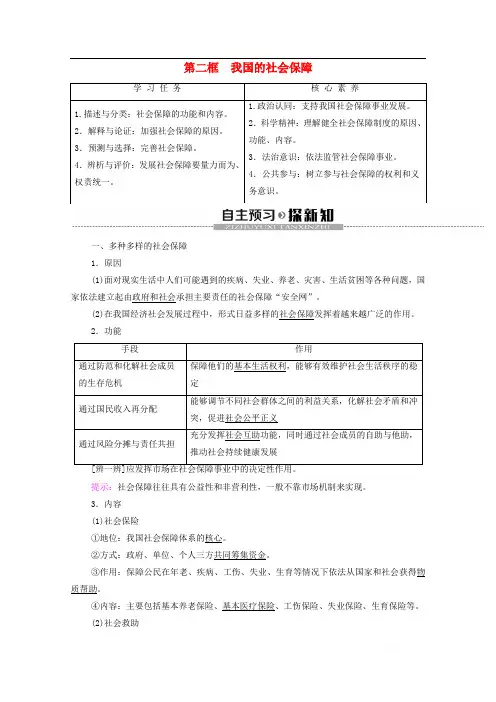

第二框我国的社会保障学习任务核心素养1.描述与分类:社会保障的功能和内容。

2.解释与论证:加强社会保障的原因。

3.预测与选择:完善社会保障。

4.辨析与评价:发展社会保障要量力而为、权责统一。

1.政治认同:支持我国社会保障事业发展。

2.科学精神:理解健全社会保障制度的原因、功能、内容。

3.法治意识:依法监管社会保障事业。

4.公共参与:树立参与社会保障的权利和义务意识。

一、多种多样的社会保障1.原因(1)面对现实生活中人们可能遇到的疾病、失业、养老、灾害、生活贫困等各种问题,国家依法建立起由政府和社会承担主要责任的社会保障“安全网”。

(2)在我国经济社会发展过程中,形式日益多样的社会保障发挥着越来越广泛的作用。

2.功能手段作用通过防范和化解社会成员的生存危机保障他们的基本生活权利,能够有效维护社会生活秩序的稳定通过国民收入再分配能够调节不同社会群体之间的利益关系,化解社会矛盾和冲突,促进社会公平正义通过风险分摊与责任共担充分发挥社会互助功能,同时通过社会成员的自助与他助,推动社会持续健康发展提示:社会保障往往具有公益性和非营利性,一般不靠市场机制来实现。

3.内容(1)社会保险①地位:我国社会保障体系的核心。

②方式:政府、单位、个人三方共同筹集资金。

③作用:保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助。

④内容:主要包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等。

(2)社会救助①特点:是最先形成的、历史最悠久的社会保障形式。

②方式:政府通过国民收入再分配,对因自然灾害或其他经济社会原因而无法维持最低生活水平的公民给予无偿帮助。

③目的:保障其最低生活水平。

④作用:是保障社会成员生活安全与生存权利的“最后一道防线”。

(3)社会福利①方式:政府和社会向老年人、残疾人、妇女、儿童和其他社会成员提供的社会化服务、实物供给或者福利津贴。

②目的:满足社会成员的生活需要并促使其生活质量不断得到改善和提高。

第二单元经济发展与社会进步第四课我国的个人收入分配与社会保障4.1 我国的个人收入分配教学设计【教材分析】教材第一课、第二课是从宏观角度讲授如何做大蛋糕(我国两大经济制度),第三课是从微观上讲解如何“做大蛋糕”。

第一、二、三课“做大蛋糕”为第四课的“分好蛋糕”奠定基础。

本课在教材中地位:第四课介绍我国的是分配制度第一框介绍我国个人收入分配制度(是什么、怎样)第二框介绍我国的社会保障制度【教学目标】1.理解我国的个人收入分配制度的必然性2.按劳分配的范围、地位、基本内容和要求、原因;按生产要素分配的内容、意义。

3.居民收入来源的途径;劳动的重要性。

4.完善个人收入分配的原因、措施。

【核心素养】政治认同:通过学习认同社会主义的分配方式是适合中国国情的、具有优越性的制度。

其目的是实现发展成果更多更公平惠及全体人民,树立制度、道路自信。

科学精神:通过探究学习懂得我国现阶段以按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配制度的客观必然性,树立科学的认知。

法治意识:国家保护合法的劳动收入和非劳动收入,取缔非法收入;劳动者要树立法律意思;经营者要合法经营,依法致富公共参与:运用所学的个人收入分配知识,对促进社会公平、实现共同富裕、营造良好社会风尚提出建议,激发学生的社会意识和参与感,增强社会参与意识。

【教学重点】1.按劳分配的地位、基本内容和要求、意义2.按要素分配的内容、意义【教学难点】我国完善个人收入分配的措施【教学方法】探究法、讲授相结合【教学过程】导入新课:做大“蛋糕”是指国民收入这块大蛋糕,分好“蛋糕”是指分给个人、企业和政府教师活动:问:我国个人收入是怎么分的?观看视频:《国民收入“大蛋糕”怎么切?》议题一:我们的个人收入是如何进行分配的?为什么?学生活动:阅读教材回答教师活动:总结一、按劳分配为主体多种分配方式并存为什么:生产资料所有制形式决定分配方式,我国坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展,决定了分配制度必然是按劳分配为主体,多种分配方式并存。

综合卷(四)我国的个人收入分配与社会保障一、选择题1.村民王某把自己的3亩集体承包地转租,每年得到3000元的租金;村民张某承包了村中的20亩土地,每年经营收入超过10万元。

王某和张某的收入分配方式分别属于( ) A.按要素分配和按劳分配B.按劳分配和按要素分配C.按土地要素分配和按劳动要素分配D.按资本要素分配和按管理要素分配答案 A解析土地转租收入属于按要素分配所得,承包本村土地经营收入属于按劳分配所得,A正确;B颠倒了二人的收入分配方式;张某的收入分配方式不属于按劳动要素分配,C错误;D对二人的收入分配方式认识都不正确。

2.李某是一家国有企业的工程师,去年工资收入是36000元,奖金8000元,个人专利转让收入5000元;家里有房出租,年收入6000元。

由此可知,去年李某一家按劳分配收入和按要素分配收入分别是( )A.36000元19000元 B.44000元26000元C.49000元21000元 D.44000元11000元答案 D解析李某是一家国有企业的工程师,因此李某的收入中工资奖金属于按劳分配,他的按劳分配收入为36000+8000=44000,排除A、C;另外个人专利转让所得属于按要素分配,出租房屋所得属于按要素分配,即5000+6000=11000,排除B。

故选D。

3.同以往其他分配方式相比,按劳分配是迄今为止所存在的最公平的分配方式。

这是因为按劳分配( )①是对收入差距的根本否定②是对以往几千年不劳而获的剥削制度的根本否定③决定了生产资料必须实行公有制④体现了劳动者共同劳动、平等分配的社会地位A.①③ B.①④ C.②③ D.②④答案 D解析同以往其他分配方式相比,按劳分配是迄今为止所存在的最公平的分配方式。

这是因为按劳分配是对以往几千年不劳而获的剥削制度的根本否定,体现了劳动者共同劳动、平等分配的社会地位,②④正确;①中的“根本否定”说法错误;③说法错误,生产资料公有制决定了必须实行按劳分配。

学习任务1.描述与分类:按劳分配与按要素分配。

2.解释与论证:影响分配方式的因素。

3.预测与选择:完善个人收入分配。

4.辨析与评价:不同分配方式与公平的关系。

核心素养1.政治认同:通过理解各种分配方式的作用,认同我国的分配方式和分配制度。

2.科学精神:正确理解我国的各种分配方式。

3.公共参与:关注我国的各种分配方式。

新教材高中政治第2单元经济发展与社会进步第4课我国的个人收入分配与社会保障第1框我国的个人收入分配教学案部编版第二册一、按劳分配为主体多种分配方式并存1.决定因素:生产资料所有制决定分配方式。

在社会主义初级阶段,我国实行公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,这就决定了我国现阶段必须实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。

2.按劳分配(1)性质:社会主义的分配原则。

(2)原因:是由生产资料公有制决定的。

(3)内容和要求:有劳动能力的社会成员必须参加劳动;在作了必要的扣除后,以劳动者提供的劳动(包括劳动数量和质量)为尺度对个人进行分配,多劳多得,少劳少得。

(4)作用①提高效率:劳动者的个人收入与其付出的劳动数量和质量直接联系在一起,有助于充分调动劳动者的积极性和创造性,激励劳动者努力学习科学技术、提高劳动技能,促进社会生产的发展。

②促进公平:实行按劳分配是对人类以往几千年来不劳而获的剥削制度的根本否定,体现了劳动者共同劳动、平等分配的社会地位。

3.按要素分配(1)原因:在社会主义市场经济中,除了公有制范围内的按劳分配,与多种所有制经济相适应,还存在多种分配方式,让劳动、知识、技术、管理、资本等要素参与收入分配。

(2)意义:有利于让一切要素的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流,推动资源优化配置,促进经济发展。

4.多种分配方式并存(1)意义:使我国居民收入来源多样化。

(2)途径:从个人获取收入的途径看,居民收入主要包括劳动性收入和财产性收入。

[判一判](1)按劳分配和按要素分配都是社会主义的分配原则。

( )(2)按劳分配促进公平,按要素分配提高效率。

( )(3)利息收入和房租收入属于财产性收入。

( )提示:(1)×(2)×(3)√二、完善个人收入分配1.原因:收入分配是民生之源,是改善民生、实现发展成果由人民共享最重要、最直接的方式。

2.要求(1)三者关系:理顺国家、企业和个人三者的收入分配关系。

(2)两个同步:坚持在经济增长的同时实现居民收入同步增长、在劳动生产率提高的同时实现劳动报酬同步提高。

(3)初次分配:要坚持按劳分配原则,完善按要素分配的体制机制,促进收入分配更合理、更有序。

(4)再分配:要完善以税收、社会保障、转移支付等为主要手段的再分配调节机制。

(5)四类收入:规范收入分配秩序,扩大中等收入群体,增加低收入者收入,调节过高收入,取缔非法收入。

(6)一个消除:坚持消除贫困。

①原因:消除贫困是保障发展成果更多更公平惠及全体人民、实现共同富裕的必然要求,是中国特色社会主义制度优越性的重要体现。

②要求:坚持精准扶贫、精准脱贫,把扶贫同扶志、扶智相结合,做到脱真贫、真脱贫。

[辨一辨]要发挥政府的再分配功能,提高劳动报酬在国民收入中的比重。

提示:提高劳动报酬在国民收入中的比重,主要依靠初次分配。

个人收入分配的方式按劳分配是马克思、恩格斯提出的共产主义初级阶段个人消费品的分配原则,这个原则在理论上是合理的,社会主义市场经济条件下,坚持按劳分配的主体地位也是合理的。

但是在社会主义市场经济条件下,不可避免地存在多种分配方式,特别是按要素分配方式。

因此,既要看到按劳分配与按要素分配的同一性,又要看到两者的对立性,搞好两者之间的有机结合。

[探究任务]1.(描述与分类、科学精神)现阶段,我国存在哪些分配方式?提示:主要存在按劳分配和按要素分配等方式。

2.(解释与论证、政治认同)在坚持按劳分配为主体的基础上,我国为什么又允许按要素分配方式的存在?提示:①生产资料所有制决定分配方式。

在社会主义初级阶段,我国实行公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,这就决定了我国现阶段必须实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。

②在社会主义市场经济中,由于多种所有制经济的存在,不同要素所有者是独立的市场主体,除了公有制范围内的按劳分配方式以外,还实行按要素分配。

②按要素分配有利于让各种要素的活力竞相迸发,让一切创造财富的源泉充分涌流,推动资源优化配置,促进经济发展。

[探究总结]1.生产决定分配[深化拓展] 生产力是分配制度的决定性因素(1)生产力包含劳动者、劳动工具、劳动对象三个要素。

其中劳动者是主导因素,劳动工具是重要标志。

(2)在生产力与生产关系的关系中,前者决定后者,后者反映、反作用于前者。

(3)在生产关系中,所有制决定分配方式、决定人与人之间的经济关系。

2.按劳分配 存在条件社会主义制度 适用范围公有制经济 分配尺度劳动数量和质量 分配对象个人消费品 分配原则多劳多得,少劳少得 地位作用 公有制经济中个人消费品的基本原则,以按劳分配为主体(1)范围:按劳分配是公有制经济中的分配方式,非公有制经济中的劳动所得是按劳动要素分配所得。

(2)依据:按劳分配是根据付出劳动的多少和质量的高低,确定收入多少,包括工资、奖金和津贴,以及农民承包土地经营所得。

(3)排除:公有制经济中的管理、技术、资本要素所得是按要素分配的体现,福利性分配、从社会保障中取得的各种收入,属于非按劳分配,农民转让土地经营权获得的收入属于按土地要素参与分配。

3.比较按劳分配与按要素分配类别范围 对应形式 按劳分配:工资、奖金和津贴收入,农民承包土地经营所得公有制 劳动收入 按要素分配 按劳动要素分配:工资、奖金和津贴收入非公有制 按管理要素分配:管理人员凭借管理活动参与分配的方式 各种经 济成分 具体 分析 非劳动收入按技术要素分配:技术入股、专利使用、技术转让 按资本要素分配:利息、股息、分红,私营企业主税后利润财产 收入 按土地要素分配:土地、房屋的租金和转让金按劳分配≠公有制中的分配≠按劳动要素分配≠个体劳动所得(1)按劳分配只存在于公有制经济中。

但公有制经济中也会存在非劳动收入,属于按要素(除劳动要素外)分配;非公有制经济中的劳动收入不能称为按劳分配,而称为按劳动要素分配。

(2)个体经济属于非公有制经济。

所以,个体劳动收入不包含按劳分配成分。

个体劳动者的收入,来自自身的管理和劳动、经营和投资,是综合分配所得。

(2018·海南卷)现阶段我国实行按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,下列说法正确的是( )①企业里工人的工资收入属于按劳分配所得②公有制经济中职工的收入属于按劳分配所得③工程师提供新技术获得的收入属于按生产要素分配所得④农民转让土地承包经营权获得的收入属于按生产要素分配所得A.①② B.①④ C.②③ D.③④[思维建模]审设问知识:未限定事件:下列说法角度:正确的是审材料本题题干材料没有有效信息,需要判断选项观点的正误析选项③④是对我国个人收入分配方式的正确认识;按劳分配方式存在于公有制经济之中,①中企业成分不明确,工人工资收入可能是按劳分配,也可能是按劳动要素分配;公有制经济中职工的收入可能是按劳分配,也可能是通过按(非劳动)要素分配获得的收入,排除②定答案 D1.(2016·天津卷)《中共中央、国务院关于深化体制机制改革、加快实施创新驱动发展战略的若干意见》强调,要鼓励各类企业通过股权、期权、分红等激励方式,调动科研人员创新积极性。

实施股权激励方式( )A.是我国分配制度的重大变革B.是生产要素按贡献参与分配的体现C.是我国按劳分配制度的完善与发展D.保障了科研人员在企业发展中的主体地位B[本题的题眼是“股权激励方式”。

实施股权激励方式实际是按生产要素对企业发展的贡献的大小来进行分配,B项正确。

这不是我国分配制度的重大变革,属于分配制度的完善,我国的分配制度仍然是“按劳分配为主体、多种分配方式并存”,A项排除;各类企业采用的股权、期权、分红等激励方式,不属于按劳分配方式,C项排除;D项夸大了股权激励方式的作用,排除。

]2.现阶段,党中央、国务院深化农村土地制度改革,顺应农民意愿,将土地承包经营权分为承包权和经营权,实现农村土地所有权、承包权、流转土地经营权分置并行,为解决“三农”问题提供了新的路子。

“三权分置”利于“三农”问题解决的传导途径是( )①坚持农村土地全民所有——发展壮大集体经济——促进农村共同富裕②承包农村集体土地——坚持按劳分配原则——调动农民积极性创造性③流转土地经营权——发展土地规模经营——拓宽农民增收渠道④“三权分置”——完善基本经营制度——促进非公有制经济发展A.①② B.①④ C.②③ D.③④C[“三权分置”坚持农村土地集体所有,维护农户对耕地的承包权,有利于坚持按劳分配、调动农民积极性,②符合题意;经营权流转,有利于促进规模化经营,有利于农民获得土地要素收入,③符合题意;农村土地集体所有,排除①;材料没有直接涉及非公有制经济发展,排除④。

]完善个人收入分配“十三五”规划建议提出,明显增加低收入劳动者收入,扩大中等收入者比重。

到2020年收入差距缩小,中等收入人口比重上升。

要缩小收入差距,提低、扩中、控高。

下一步,要提高扶贫标准;增加中低收入者收入的同时又降低其税收负担,包括连续上调最低工资标准,提高企业退休人员基本养老金,将个税起征点提至月收入 5 000元……“十三五”规划建议中提到的人口城镇化率提高、增加就业机会、稳步提高基本公共服务均等化、解决贫困人口脱贫问题等,都有利于缩小收入差距。

[探究任务]1.(解释与论证、政治认同)为什么要促进收入分配公平?提示:收入分配是民生之源,是改善民生,实现发展成果由人民共享最重要、最直接的方式。

2.(预测与选择、公共参与)结合材料,说明应如何促进收入分配公平?提示:理顺国家、企业和个人三者的收入分配关系。

坚持在经济增长的同时实现居民收入同步增长、在劳动生产率提高的同时实现劳动报酬同步提高。

要坚持按劳分配原则,完善按要素分配的体制机制。

政府要履行好再分配调节职能,完善以税收、社会保障、转移支付等为主要手段的再分配调节机制。

规范收入分配秩序,扩大中等收入群体,增加低收入者收入,调节过高收入,取缔非法收入。

坚持消除贫困。

[探究总结]1.认识我国目前收入差距的表现及国家的宏观调控政策(1)就领域而言,要求经济、政治、文化、社会等多领域实现公平。

(2)从实质上讲,强调机会的平等,不要求结果的均等。

如,贡献大、收入高也是一种公平。

(3)收入分配公平,强调两点:一是收入差距不能过大,二是保证人们的基本生活需要。

3.促进收入分配公平的措施一看分配的领域:初次分配是在创造它的物质生产领域进行的分配;再分配是在全社会范围内进行的分配。