《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017版)

- 格式:pdf

- 大小:263.92 KB

- 文档页数:23

《建设项目环境影响评价分类管理名录》《建设项目环境影响评价分类管理名录》是我国环境保护部门制定的一项重要规定,旨在对各类建设项目进行环境影响评价,并根据评价结果对项目进行分类管理。

本文将对该名录的背景、目的、内容和意义进行详细介绍。

一、背景随着我国经济的快速发展和城市化进程的推进,大量建设项目的兴建对环境造成了一定的影响。

为了保护环境、促进可持续发展,我国环境保护部门逐步推行环境影响评价制度,并制定相关管理办法和技术指南。

二、目的《建设项目环境影响评价分类管理名录》的制定旨在规范各类建设项目的环境影响评价工作,确保评价工作的客观、科学和准确性。

通过对项目进行科学的环境影响评价,可以预测项目可能产生的环境影响,并采取相应的环境保护措施,以确保项目的可持续发展。

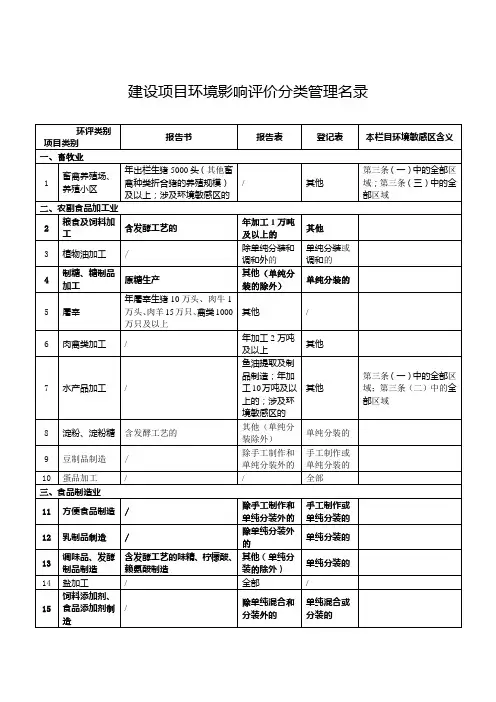

三、内容《建设项目环境影响评价分类管理名录》主要包括以下几个方面的内容:1. 评价对象:名录列出了各类建设项目的范围和具体要求,包括但不限于工业项目、交通项目、城市建设项目、农业项目等。

2. 评价指标和方法:根据不同的建设项目类型,名录对环境影响评价的指标和方法进行了规定和具体要求。

评价指标主要包括大气、水、土壤、噪音、生态等方面,评价方法则涉及数据采集、模型建立、评价计算等技术手段。

3. 评价报告:各类建设项目在进行环境影响评价后,需要编制评价报告,并按要求报送环境保护部门进行审查。

评价报告中应包括项目基本情况、环境影响评价结果、环境保护措施等内容。

4. 分类管理:名录规定了不同类型的建设项目的环境影响评价分类标准,并根据评价结果对项目进行管理。

根据影响程度的不同,项目被分为A类、B类、C类等不同等级,从而实现有针对性的管理和监管。

四、意义《建设项目环境影响评价分类管理名录》的实施对于环境保护工作具有重大意义:1. 规范管理:该名录的实施使得环境影响评价工作更加规范和标准化,能够有效防止一些项目因环境问题带来的负面影响。

2. 提高预测准确性:通过科学的评价指标和方法,可以更全面、准确地预测项目可能产生的环境影响,为项目的环境保护措施提供科学依据。

《建设项目环境影响评价分类管理名录》(部令第44号,2018年修正版)(1) 编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(《建设项目环境影响评价分类管理名录》(部令第44号,2018年修正版)(1))的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为《建设项目环境影响评价分类管理名录》(部令第44号,2018年修正版)(1)的全部内容。

建设项目环境影响评价分类管理名录2018—05-02(2017年6月29日环境保护部令第44号公布根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》修正)第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录.第二条根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区;(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域;(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,以及文物保护单位.第四条建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。

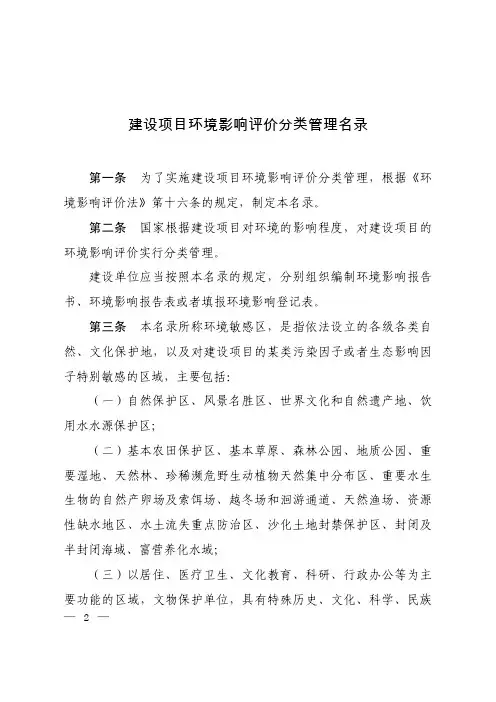

建设项目环境影响评价分类管理名录第一条 为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。

第二条 国家根据建设项目对环境的影响程度,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条 本名录所称环境敏感区,是指依法设立的各级各类自然、文化保护地,以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域,主要包括:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区;(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域;(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,文物保护单位,具有特殊历史、文化、科学、民族—2—意义的保护地。

第四条 建设项目所处环境的敏感性质和敏感程度,是确定建设项目环境影响评价类别的重要依据。

建设涉及环境敏感区的项目,应当严格按照本名录确定其环境影响评价类别,不得擅自提高或者降低环境影响评价类别。

环境影响评价文件应当就该项目对环境敏感区的影响作重点分析。

第五条 跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。

第六条 本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级环境保护行政主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报国务院环境保护行政主管部门认定。

第七条 本名录由国务院环境保护行政主管部门负责解释,并适时修订公布。

第八条 本名录自2008年10月1日起施行。

《建设项目环境保护分类管理名录》(国家环境保护总局令第14号)同时废止。

—3——4——5——6——7——8——9——10——11——12——13——14——15——16——17——18——19——20——21——22—。

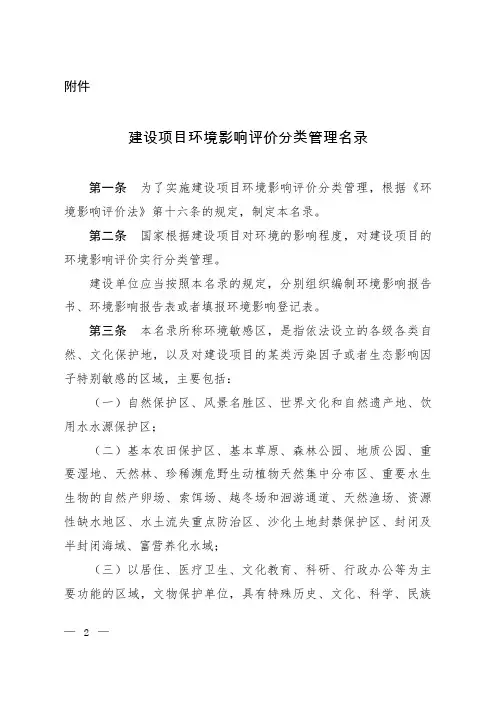

附件建设项目环境影响评价分类管理名录第一条 为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。

第二条 根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条 本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区;(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域;(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主—2—要功能的区域,以及文物保护单位。

第四条 建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。

环境影响评价文件应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点分析。

第五条 跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。

第六条 本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级环境保护主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报环境保护部认定。

第七条 本名录由环境保护部负责解释,并适时修订公布。

第八条 本名录自2017年9月1日起施行。

2015年4月9日公布的原《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号)同时废止。

—3——4——5——6——7——8——9——10——11—说明:(1)名录中涉及规模的,均指新增规模。

建设项目环境影响评价分类管理名录第一条 为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。

第二条 国家根据建设项目对环境的影响程度,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条 本名录所称环境敏感区,是指依法设立的各级各类自然、文化保护地,以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域,主要包括:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区;(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域;(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,文物保护单位,具有特殊历史、文化、科学、民族—2—意义的保护地。

第四条 建设项目所处环境的敏感性质和敏感程度,是确定建设项目环境影响评价类别的重要依据。

建设涉及环境敏感区的项目,应当严格按照本名录确定其环境影响评价类别,不得擅自提高或者降低环境影响评价类别。

环境影响评价文件应当就该项目对环境敏感区的影响作重点分析。

第五条 跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。

第六条 本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级环境保护行政主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报国务院环境保护行政主管部门认定。

第七条 本名录由国务院环境保护行政主管部门负责解释,并适时修订公布。

第八条 本名录自2008年10月1日起施行。

《建设项目环境保护分类管理名录》(国家环境保护总局令第14号)同时废止。

—3——4——5——6——7——8——9——10——11——12——13——14——15——16——17——18——19——20——21——22—。

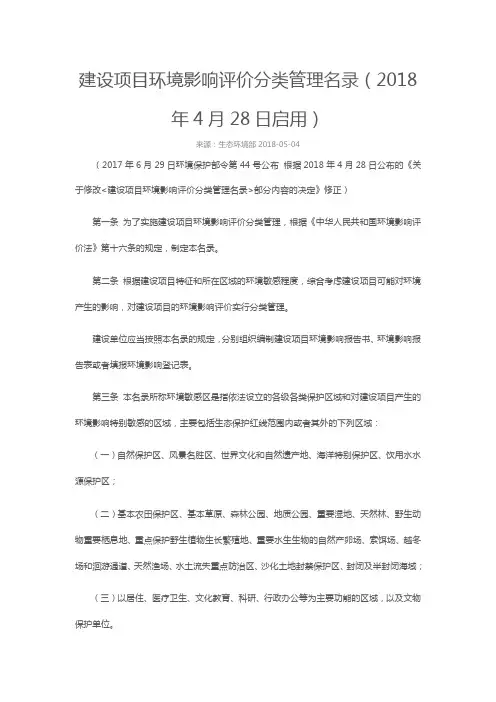

建设项目环境影响评价分类管理名录(2018年4月28日启用)来源:生态环境部2018-05-04(2017年6月29日环境保护部令第44号公布根据2018年4月28日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正)第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。

第二条根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区;(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域;(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,以及文物保护单位。

第四条建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。

环境影响评价文件应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点分析。

第五条跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。

第六条本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级生态环境主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报生态环境部认定。

第七条本名录由生态环境部负责解释,并适时修订公布。

第八条本名录自2017年9月1日起施行。

建设项目环境影响评价分类管理名录建设项目环境影响评价分类管理名录是在中国环境保护部颁布的《建设项目环境影响评价管理办法》基础上制定的管理名录,旨在对各类建设项目进行环境影响评价,并根据环境敏感性及预测不确定性进行分类管理。

本文将从管理名录的背景、分类原则、具体分类及意义等方面来探讨这一重要的环境管理制度。

一、管理名录的背景建设项目环境影响评价(以下简称“环评”)是我国建设领域一项重要的环境管理制度,旨在对建设项目进行前期的环境影响评估,为项目的可持续发展提供保障。

然而,过去由于分类不明确,不同项目的评价方式存在差异,导致环评的科学性和规范性不够,难以实现环境管理的目标。

因此,为了加强对建设项目环评的管理,环境保护部在2013年颁布了《建设项目环境影响评价管理办法》,并在此基础上制定了建设项目环境影响评价分类管理名录,以进一步规范和统一环评的实施。

二、分类原则管理名录根据项目的环境敏感性和预测不确定性进行分类,主要以项目所在区域的环境特点、土地利用状况、生态系统特征以及环境容量等指标作为评价依据。

根据分类原则,具体分为A、B、C三类,其中A类为最敏感区域,项目对环境影响较大,需要进行详细的环评分析;B类为中等敏感区域,项目对环境影响适中,需进行常规的环评评价;C类为一般区域,项目对环境影响较小,只需进行简化的环评流程。

三、具体分类1. A类项目A类项目主要包括以下几类:(1)核电站、化工装置、垃圾填埋场等对环境影响较大的大型工程项目;(2)天然保护区、风景名胜区、生态保护区内的工程项目;(3)主要流域、湖泊、河流等水源地区的工程项目;(4)国家级园区、森林公园等生态系统敏感区的工程项目。

2. B类项目B类项目主要包括以下几类:(1)城市建设项目,如居民用地、新建公路、公共建筑等;(2)一般工业、矿山等项目;(3)农田、林地等在一定范围内的开发项目。

3. C类项目C类项目主要包括以下几类:(1)商务楼宇、市政设施等非常规性建设项目;(2)城市综合交通枢纽、市政交通设施等;(3)一般性住宅、商业、公共设施等项目。

附件建设项目环境影响评价分类管理名录第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。

第二条根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区;(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域;(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主— 2 —要功能的区域,以及文物保护单位。

第四条建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。

环境影响评价文件应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点分析。

第五条跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。

第六条本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级环境保护主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报环境保护部认定。

第七条本名录由环境保护部负责解释,并适时修订公布。

第八条本名录自2017年9月1日起施行。

2015年4月9日公布的原《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号)同时废止。

— 3 —— 4 —— 5 —— 6 ——7 ——8 ——9 ——10 ——11 —说明:(1)名录中涉及规模的,均指新增规模。

建设项目环境影响评价分类管理名录第一条为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。

第二条国家根据建设项目对环境的影响程度,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条本名录所称环境敏感区,是指依法设立的各级各类自然、文化保护地,以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域,主要包括:(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区;(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域;(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域,文物保护单位,具有特殊历史、文化、科学、民族—2—意义的保护地。

第四条建设项目所处环境的敏感性质和敏感程度,是确定建设项目环境影响评价类别的重要依据。

建设涉及环境敏感区的项目,应当严格按照本名录确定其环境影响评价类别,不得擅自提高或者降低环境影响评价类别。

环境影响评价文件应当就该项目对环境敏感区的影响作重点分析。

第五条跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。

第六条本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级环境保护行政主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报国务院环境保护行政主管部门认定。

第七条本名录由国务院环境保护行政主管部门负责解释,并适时修订公布。

第八条本名录自 2008 年 10 月 1 日起施行。

《建设项目环境保护分类管理名录》(国家环境保护总局令第 14 号)同时废止。

— 3——4——5——6——7——8——9——10——11——12——13——14——15——16——17——18——19——20——21——22—。

05.《建设项目环境影响评价分类管理名录》发布

佚名

【期刊名称】《环境影响评价》

【年(卷),期】2017(039)004

【摘要】6月29日,环境保护部发布《建设项目环境影响评价分类管理铝录》(环境保护邴令第44号)。

新《名求》将于2017年9月1日起施行,2015年4月9日公布的原《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号)同时废止。

【总页数】1页(PI0001-I0001)

【正文语种】中文

【中图分类】X820.3

【相关文献】

1.北京市生态环境局关于发布《<建设项目环境影响评价分类管理名录>北京市实施细化规定(2018版)》的公告 2019年第3号

2.北京市生态环境局关于发布《<建设项目环境影响评价分类管理名录>北京市实施细化规定(2019年本)》的公告2019年第28号

3.建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)

4.《国家危险废物名录》《建设项目环境影响评价分类管理名录(2020年版)》修订通过

5.环境保护部发布《建设项目环境影响评价分类管理名录》

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

建设项目环境影响评价文件分级审批目录(2017年本)根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》和本省相关法规规定制定本目录。

一、省级环境保护行政主管部门审批的建设项目(一)《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录》和本目录规定市县环境保护行政主管部门审批权限之外的编制环境影响报告书类的建设项目;(二)水力发电,再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新,核与辐射类中应编制报告表的建设项目;(三)其它法律法规规定应由省级环境保护行政主管部门审批的建设项目。

二、设区的市级环境保护行政主管部门审批的建设项目(一)编制环境影响报告书的建设项目。

1.食品制造业。

有提炼工艺的方便食品制造;年加工20万吨及以上乳制品制造;含发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸、酱油、醋等制造;除单纯混合和分装外的饲料添加剂、食品添加剂制造;有提炼工艺的营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造。

2.烟草制品业。

年产30万箱及以上卷烟。

3.卫生。

新建、扩建床位100张及以上的医院、专科防治院(所、站)、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构;新建疾病预防控制中心。

4.社会事业与服务业。

涉及环境敏感区的影视基地建设。

5.水利。

新建5万亩及以上、改造30万亩及以上灌区工程;新建大中型防洪治涝工程;涉及环境敏感区的河湖整治。

(二)编制环境影响报告表的建设项目。

除第一条第二款外应编制环境影响报告表的项目。

三、其他市县环境保护主管部门审批的建设项目(一)编制环境影响报告书的建设项目。

1.卫生。

新建、扩建床位100张及以上的医院、专科防治院(所、站)、社区医疗、卫生院(所、站)、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构;新建疾病预防控制中心。

2.社会事业与服务业。

涉及环境敏感区的影视基地建设。

3.水利。

新建5万亩及以上、改造30万亩及以上灌区工程;新建大中型防洪治涝工程;涉及环境敏感区的河湖整治。

(二)编制环境影响报告表的建设项目。

附件

建设项目环境影响评价分类管理名录

第一条 为了实施建设项目环境影响评价分类管理,根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条的规定,制定本名录。

第二条 根据建设项目特征和所在区域的环境敏感程度,综合考虑建设项目可能对环境产生的影响,对建设项目的环境影响评价实行分类管理。

建设单位应当按照本名录的规定,分别组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。

第三条 本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域,主要包括生态保护红线范围内或者其外的下列区域:

(一)自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区;

(二)基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域;

(三)以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主—2—

要功能的区域,以及文物保护单位。

第四条 建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别,不得擅自改变环境影响评价类别。

环境影响评价文件应当就建设项目对环境敏感区的影响作重点分析。

第五条 跨行业、复合型建设项目,其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定。

第六条 本名录未作规定的建设项目,其环境影响评价类别由省级环境保护主管部门根据建设项目的污染因子、生态影响因子特征及其所处环境的敏感性质和敏感程度提出建议,报环境保护部认定。

第七条 本名录由环境保护部负责解释,并适时修订公布。

第八条 本名录自2017年9月1日起施行。

2015年4月9日公布的原《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号)同时废止。

—3—

—4—

—5—

—6—

—7—

—8—

—9—

—10—

—11—

说明:(1)名录中涉及规模的,均指新增规模。

(2)单纯混合为不发生化学反应的物理混合过程;分装指由大包装变为小包装。