2014年教师招聘考试小学语文古诗词鉴赏题

- 格式:doc

- 大小:49.00 KB

- 文档页数:2

教师公开招聘考试小学语文(古诗词鉴赏)模拟试卷1(题后含答案及解析)全部题型 2. 第二部分专业知识第二部分专业知识古诗词鉴赏阅读下面这首诗,完成后面的题目。

西村陆游乱山深处小桃源,往岁求浆忆叩门。

高柳簇桥初转马,数家临水自成村。

茂林风送幽禽语,坏壁苔侵醉墨痕。

一首清诗记今夕,细云新月耿①黄昏。

【注】①耿:微明的样子。

1.下列对本诗的理解,不正确的一项是( )正确答案:A解析:第二句开头“往岁”二字点明“叩门求浆”是作者回忆的往事,而末句提到的“新月初现的黄昏”是“今夕”的眼前之景,所以A选项不正确。

知识模块:古诗词鉴赏2.“茂林风送幽禽语,坏壁苔侵醉墨痕”两句,以“声”“色”调动人的听觉和视觉感受。

下列诗句“声色兼备”的一项是( )正确答案:B解析:B选项中,“横笛闻声”为听觉,“红旗”和“雪”为视觉,体现了“声色兼备”;A选项中,“歌馆”和“铃”只是体现了听觉,没有体现视觉;C选项中,“争白”和“放红”只是体现了视觉,没有体现听觉;D选项中,“留酸软齿牙”体现了味觉,“绿”体现了视觉,并没有体现听觉。

知识模块:古诗词鉴赏3.“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

”这是陆游的另一首纪游诗《游山西村》。

结合具体诗句,比较这首诗和《西村》在内容上的相同点和不同点。

正确答案:相同点:都描写到了幽静偏远山环水绕的山村自然风光;村庄或是高柳茂林或是柳暗花明,清幽和恬静,表现作者对山村的喜爱之情。

不同点:《山村》侧重于对自然风光的描写,通过“风送禽语”和“苔侵墨痕”表现山村风光的幽静,《游山西村》除却自然风光外,更侧重描写山村的风土人情和风俗,通过对“萧鼓追随”的春社情景的描写和“衣冠简朴”的村民的描写,表现山村生活的淳朴和作者的喜爱之情;《山村》通过“往岁”和“今夕”的对比表现世事的变换,《游山西村》主要侧重今日之景,同时写景之外还蕴含哲理,表现出逆境中往往蕴含着无限的希望。

2014年特岗教师招聘考试《小学语文》模拟试题答案2014贵州教师资格证考试:/zg/2014zgks/参考答案及解析一、单项选择题1.D2.A3.B4.A5.C6.D二、填空题7.(1)丰年留客足鸡豚柳暗花明又一村(2)渚清沙白鸟飞回不尽长江滚滚来8.《演小儿语》9.音高音强音长音色三、简答题10.(1)比喻(2)①那又浓又翠的景色,简直就是一幅青绿山水画。

②她的眼泪像决堤的洪水一样流了下来。

11.列夫·托尔斯泰小说创作方面的成就主要表现在《童年》《少年》《安娜·卡列尼娜》《忏悔录》《复活》等作品中。

自传体小说《童年》《少年》,这些作品反映了他对贵族生活的批判态度,“道德自我修养”主张和擅长心理分析的特色。

l863--1869年托尔斯泰创作了长篇历史小说《战争与和平》,这是其创作历程中的第一个里程碑。

小说结构宏大,人物众多,典型形象鲜活饱满,是一部具有史诗和编年史特色的鸿篇巨制。

1873—1877年他经12次修改,完成其第二部里程碑式巨著《安娜·卡列尼娜》,小说艺术已达炉火纯青。

19世纪70年代末,托尔斯泰的世界观发生巨变,写成《忏悔录》。

特别是l889--1899年创作的长篇小说《复活》是他长期思考、艺术探索的总结,也是对俄国社会批判最全面、深刻、有力的一部著作,成为世界文学不朽名著之一。

12.(1)我国古代没有专门的语文课程,但有漫长的儿童识字、句读训练和习作八股文的历史。

(2)清末,小学开始设国文科。

l907年公布的《奏定女子小学堂章程》中,规定的教授科目里有国文科,标志着学科意义上的语文教学开始进入学校课程。

(3)五四以后,“国文”改为“国语”。

l920年北洋政府教育部颁布国民学校令,将“国文”科改为“国语”科,继而各科教材一律改为语体文。

从此小学语文学习白话文,实现“言文一致”。

(4)新中国成立之初,“国语”改为“语文”。

教材编审委员会以《国语》课本为蓝本进行修订,把修订后的《国语》改为《语文》,使课程名称更加科学,体现了听说读写并重的思想,这一名称一直使用至今。

2014年教师招聘考试小学语文古诗词鉴赏题1.阅读下面这首宋词,然后回答问题。

水调歌头·过岳阳楼作①(南宋)张孝祥湖海倦游客。

江汉有归舟。

西风千里,送我今夜岳阳楼。

日落君山云气,春到沅湘草木,远思渺难收。

徒倚栏干久,缺月挂帘钩。

雄三楚,吞七泽,隘九州。

人间好处,何处更似此楼头?欲吊沉累②无所,但有渔儿樵子,哀此写离忧。

回首叫虞舜,杜若③满芳洲。

[注]①此词作于作者请祠侍亲获准,乘舟沿江东归途中。

②累:无罪被迫而死。

③杜若:一种芳草。

(l)上阕写了怎样的景色?请用自己的话进行描述。

(2) 下阕抒发了吊占伤今的情怀,试结合全词进行分析。

【参考答案】(1)夕阳斜照在广阔的洞庭湖面上。

波光粼粼;湖中君山暮霭云雾,四周萦绕;沅水、湘水相汇处的两岸草木。

呈现出一片葱绿的春色;夜幕初上,一弯残月如帘钩高挂天际。

(2)作者凭吊屈原,感其身处浊世而不被重用的遭遇。

抒发自己宦海漂泊的倦意,表达了对清明政治的期盼。

2.阅读下面这首唐诗,回答问题。

赤壁(唐)杜牧折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

(1)《赤壁》是一首怀古咏史之作,是诗人经过赤壁这个古战场,有感于三国时代的英雄成败而写下的。

诗人是由什么引发“怀古之幽情”的?(2)有人认为这首诗的第四句可改为“国破人亡在此朝”,你怎么看?【参考答案】(1)诗人是由一件古物引起对前朝人物和事迹的感慨。

(在那次大战中,遗留下来的一把折断了的铁戟,沉没在水底沙中,经过了六百多年还没有被时光销蚀掉,经过自己一番磨洗,鉴定了它的确是赤壁之战的遗物,不禁引发了“怀古之幽情”)(2)若改为“国破人亡在此朝”意思自然没错,但诗却失去了味道。

用形象思维观察生活,别出心裁地反映生活,乃是诗的生命。

杜牧运用“铜雀春深锁二乔”这一富于形象性的诗句,以小见大,正是此诗艺术处理上独特的成功之处。

(言之有理即可)。

2014年XXX语文教师招聘考试试题及答案(精编版)第一部分教育理论与实践一、填空题(每空l分,共10分)1.课堂管理包括__课堂时间管理_、_营造和谐的课堂气象和恰当处理课堂问题行为的策略。

2.使课程与教学评价工作更为有效,根据对象发展的进程,根据不同时期有不同进度、目的和重点的实际情况,评价可以分成三类:诊断性评价、形成性评价和终结性评价。

3.课程标准在“总目标”之下,小学按1-2年级、3~4年级、5~6年级划分为三个学段,分别提出“阶段目标”,体现语文课程的整体性和阶段性。

4.语文教学要注重语言的积累、感悟和运用,注重基本技能的训练,给学生打下扎实的语文基础。

二、简答题(10分)《全日制义务教育语文课程标准(实验稿)》多处提及“语文素养”问题,如何理解“语文素养”的内涵?参考答案:《全日制义务教育语文课程标准(实验稿)》提出:“语文课程应致力于学生语文素养的形成与发展。

”这一理念是语文教育教学改革深化的产物。

提高学生语文素养,在今后相当长的时间里将成为广大语文教育工作者不懈的追求。

语文素养的内涵十分丰富,它以语文知识(字词句篇)为基础,以语文能力(识字、写字、阅读、作、口语交际)为核心,是语文能力和语文知识、语言积累(文化底蕴)、情感态度、审美情趣、思维道德、思想品质、研究方法和研究惯的融合。

这种素养不仅表现为有较强的阅读、作、口语交际的能力,而且也表现为有较强的综合运用能力,在生活中运用语文的能力以及不断更新知识的能力。

三、教学设计(20分)请为下面这段话设计一份教学方案。

长城气魄雄伟。

它像一条巨龙横卧在我国北方的崇山峻岭上,从东头的鸭绿江边到西头的嘉峪关,高高低低,蜿蜒曲折,全长6500多千米。

城墙高8—10米,用大条石和城砖砌成。

城墙顶部铺着平整的方砖,五六匹马可以并排行走。

成千上万的参观者登上长城,目睹了长城坚强、刚毅、庄重的形象,无不赞叹:“啊,确实了不起!”[教学目标]1.运用多媒体创设情境,感受万里长城的雄伟英姿,解决文中的难点。

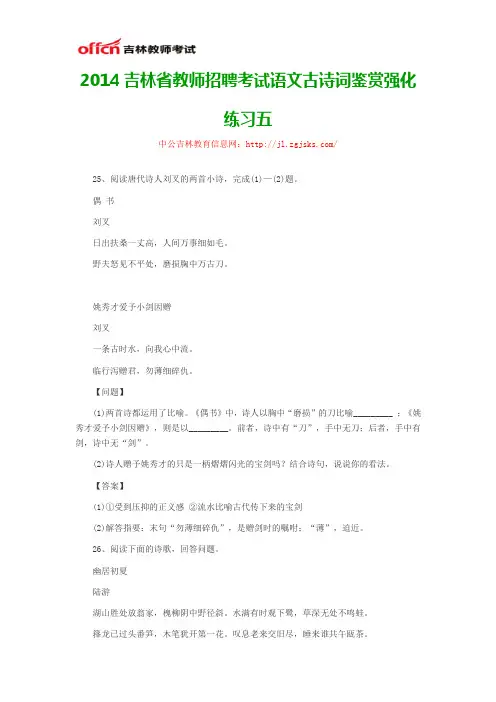

2014吉林省教师招聘考试语文古诗词鉴赏强化练习五中公吉林教育信息网:/25、阅读唐代诗人刘叉的两首小诗,完成(1)—(2)题。

偶书刘叉日出扶桑一丈高,人间万事细如毛。

野夫怒见不平处,磨损胸中万古刀。

姚秀才爱予小剑因赠刘叉一条古时水,向我心中流。

临行泻赠君,勿薄细碎仇。

【问题】(1)两首诗都运用了比喻。

《偶书》中,诗人以胸中“磨损”的刀比喻_________ ;《姚秀才爱予小剑因赠》,则是以_________。

前者,诗中有“刀”,手中无刀;后者,手中有剑,诗中无“剑”。

(2)诗人赠予姚秀才的只是一柄熠熠闪光的宝剑吗?结合诗句,说说你的看法。

【答案】(1)①受到压抑的正义感②流水比喻古代传下来的宝剑(2)解答指要:末句“勿薄细碎仇”,是赠剑时的嘱咐;“薄”,迫近。

26、阅读下面的诗歌,回答问题。

幽居初夏陆游湖山胜处放翁家,槐柳阴中野径斜。

水满有时观下鹭,草深无处不鸣蛙。

箨龙已过头番笋,木笔犹开第一花。

叹息老来交旧尽,睡来谁共午瓯茶。

注:箨龙,就是笋。

木笔,又名辛夷花。

两者都是初夏常见之物。

【问题】(1)诗人写景是从哪几方面突出表现一个“幽”字的?试作简要分析。

(2)这首诗抒发了诗人哪些复杂的思想感情?【答案】(1)①以景写“幽”(“湖山胜处”“槐柳阴”“野径斜”“水满”“草深”等意象写出环境之幽静、初夏景色之幽美)②以动衬“幽”(“下鹭”)③以声衬“幽”(“鸣蛙”)。

(2)①前六句借“幽居初夏”之景,抒发了怡然自得之乐(闲适之情)。

②尾联“叹息”,一是叹志士空老,报国无成;二是叹往日旧交零落殆尽,顿感寂寞惆怅。

27、阅读下面一首宋诗,然后回答问题。

诉衷情陆游当年万里觅封侯,匹马戍梁州。

关河梦断何处,尘暗旧貂裘。

胡未灭,鬓先秋,泪空流。

此生谁料,心在天山,身老沧州。

注:沧州,水边,古时隐者所居。

陆游晚年住在绍兴镜湖边的三山。

【问题】古人评论这首词的下阕,说第一句有三个词用得好,你认为是哪三个词?它们好在哪里?请结合全词简要赏析。

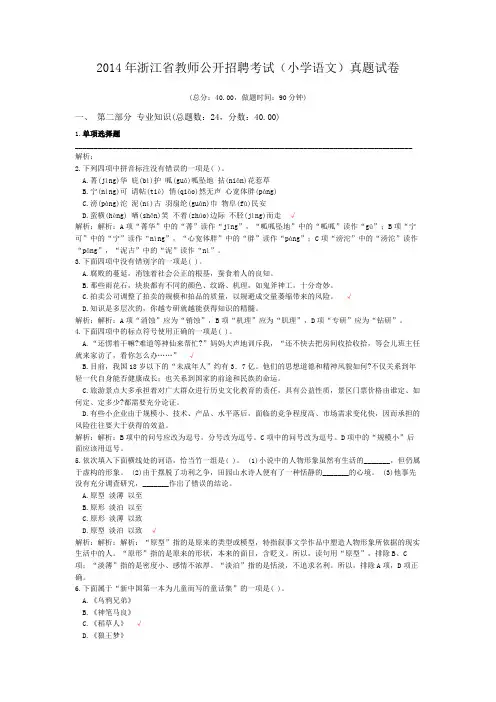

2014年浙江省教师公开招聘考试(小学语文)真题试卷(总分:40.00,做题时间:90分钟)一、第二部分专业知识(总题数:24,分数:40.00)1.单项选择题__________________________________________________________________________________________解析:2.下列四项中拼音标注没有错误的一项是( )。

A.菁(jìng)华庇(bì)护呱(guā)呱坠地拈(niān)花惹草B.宁(níng)可请帖(tiè) 悄(qiāo)然无声心宽体胖(páng)C.滂(pàng)沱泥(ní)古羽扇纶(guān)巾物阜(fù)民安D.蛮横(hèng) 哂(shěn)笑不着(zhúo)边际不胫(jìng)而走√解析:解析:A项“菁华”中的“菁”读作“jīng”,“呱呱坠地”中的“呱呱”读作“gū”;B项“宁可”中的“宁”读作“nìng”,“心宽体胖”中的“胖”读作“pàng”;C项“滂沱”中的“滂沱”读作“pāng”,“泥古”中的“泥”读作“nì”。

3.下面四项中没有错别字的一项是( )。

A.腐败的蔓延,消蚀着社会公正的根基,蚕食着人的良知。

B.那些雨花石,块块都有不同的颜色、纹路、机理,如鬼斧神工,十分奇妙。

C.拍卖公司调整了拍卖的规模和拍品的质量,以规避成交量萎缩带来的风险。

√D.知识是多层次的,你越专研就越能获得知识的精髓。

解析:解析:A项“消蚀”应为“销蚀”,B项“机理”应为“肌理”,D项“专研”应为“钻研”。

4.下面四项中的标点符号使用正确的一项是( )。

A.“还愣着干嘛?难道等神仙来帮忙?”妈妈大声地训斥我,“还不快去把房间收拾收拾,等会儿班主任就来家访了,看你怎么办……”√B.目前,我国18岁以下的“未成年人”约有3.7亿。

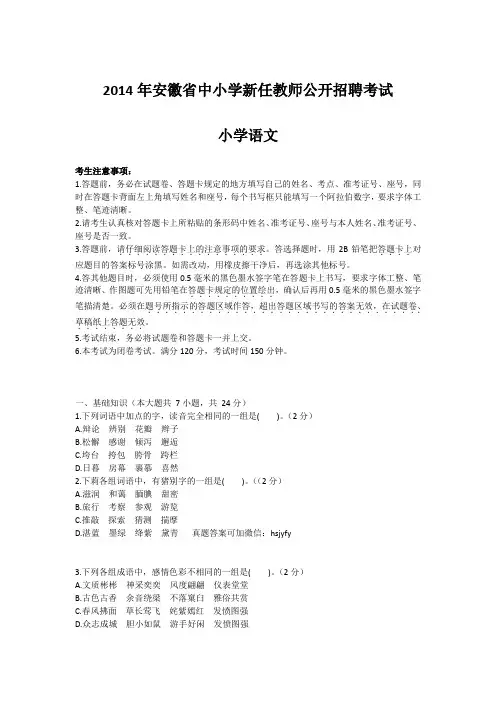

2014年安徽省中小学新任教师公开招聘考试小学语文考生注意事项:1.答题前,务必在试题卷、答题卡规定的地方填写自己的姓名、考点、准考证号、座号,同时在答题卡背面左上角填写姓名和座号,每个书写框只能填写一个阿拉伯数字,要求字体工整、笔迹清晰。

2.请考生认真核对答题卡上所粘贴的条形码中姓名、准考证号、座号与本人姓名、准考证号、座号是否一致。

3.答题前,请仔细阅读答题卡上的注意事项的要求....对.................。

答选择题时,用2B铅笔把答题卡上应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他标号。

4.答其他题目时,必须使用0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上书写,要求字体工整、笔迹清晰、作图题可先用铅笔在答题卡规定的位置绘出..........,确认后再用0.5毫米的黑色墨水签字笔描清楚。

必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、................................草稿纸上答题无效........。

5.考试结束,务必将试题卷和答题卡一并上交。

6.本考试为闭卷考试。

满分120分,考试时间150分钟。

一、基础知识(本大题共7小题,共24分)1.下列词语中加点的字,读音完全相同的一组是( )。

(2分)A.辩论辨别花瓣辫子B.松懈感谢倾泻邂逅C.垮台挎包胯骨跨栏D.日暮房幕裹慕喜然2.下莉各组词语中,有猪别字的一组是( )。

((2分)A.滋润和蔼腼腆甜密B.旅行考察参观游览C.推敲探索猜测揣摩D.湛蓝墨绿绛紫黛青真题答案可加微信:hsjyfy3.下列各组成语中,感情色彩不相同的一组是( )。

(2分)A.文质彬彬神采奕奕风度翩翩仪表堂堂B.古色古香余音绕梁不落窠臼雅俗共赏C.春风拂面草长莺飞姹紫嫣红发愤图强D.众志成城胆小如鼠游手好闲发愤图强4.对下列古诗句中所应用的手法,表述错误的一句是( )。

(2分)A.“洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶”运用了比喻的手法B.“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”运用了夸张的手法C.“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”运用了拟人的手法D.“欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山”运用了对偶的手法5.下列各句中,关联词语使用正确的一句是( )。

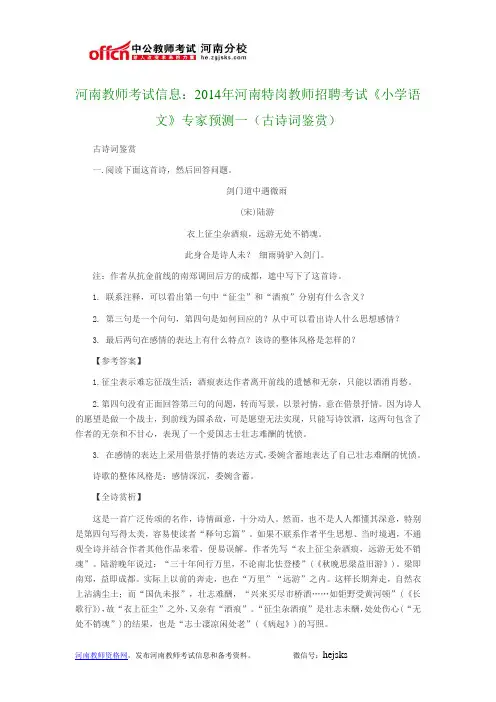

河南教师考试信息:2014年河南特岗教师招聘考试《小学语文》专家预测一(古诗词鉴赏)古诗词鉴赏一.阅读下面这首诗,然后回答问题。

剑门道中遇微雨(宋)陆游衣上征尘杂酒痕,远游无处不销魂。

此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门。

注:作者从抗金前线的南郑调回后方的成都,遮中写下了这首诗。

1. 联系注释,可以看出第一句中“征尘”和“酒痕”分别有什么含义?2. 第三句是一个问句,第四句是如何回应的?从中可以看出诗人什么思想感情?3. 最后两句在感情的表达上有什么特点?该诗的整体风格是怎样的?【参考答案】1.征尘表示难忘征战生活;酒痕表达作者离开前线的遗憾和无奈,只能以酒消肖愁。

2.第四句没有正面回答第三句的问题,转而写景,以景衬情,意在借景抒情。

因为诗人的愿望是做一个战士,到前线为国杀敌,可是愿望无法实现,只能写诗饮酒,这两句包含了作者的无奈和不甘心,表现了一个爱国志士壮志难酬的忧愤。

3. 在感情的表达上采用借景抒情的表达方式,委婉含蓄地表达了自己壮志难酬的忧愤。

诗歌的整体风格是:感情深沉,委婉含蓄。

【全诗赏析】这是一首广泛传颂的名作,诗情画意,十分动人。

然而,也不是人人都懂其深意,特别是第四句写得太美,容易使读者“释句忘篇”。

如果不联系作者平生思想、当时境遇,不通观全诗并结合作者其他作品来看,便易误解。

作者先写“衣上征尘杂酒痕,远游无处不销魂”。

陆游晚年说过:“三十年间行万里,不论南北怯登楼”(《秋晚思梁益旧游》)。

梁即南郑,益即成都。

实际上以前的奔走,也在“万里”“远游”之内。

这样长期奔走,自然衣上沾满尘土;而“国仇未报”,壮志难酬,“兴来买尽市桥酒……如钜野受黄河顿”(《长歌行》),故“衣上征尘”之外,又杂有“酒痕”。

“征尘杂酒痕”是壮志未酬,处处伤心(“无处不销魂”)的结果,也是“志士凄凉闲处老”(《病起》)的写照。

“远游无处不销魂”的“无处”(“无一处”即“处处”),既包括过去所历各地,也包括写这首诗时所过的剑门,甚至更侧重于剑门。

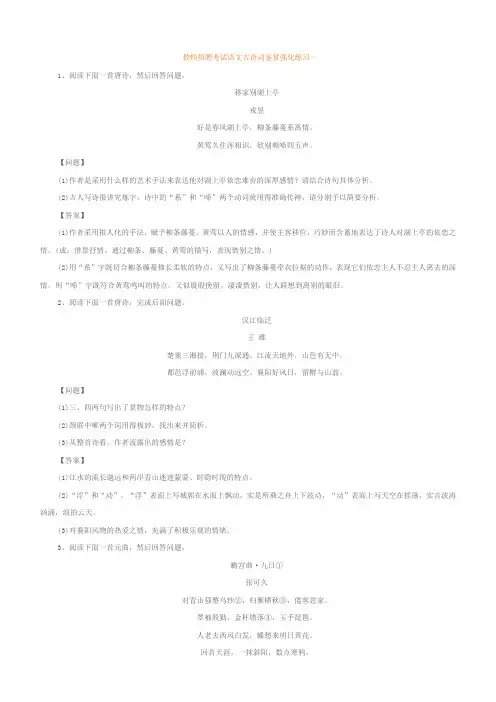

教师招聘考试语文古诗词鉴赏强化练习一1、阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

移家别湖上亭戎昱好是春风湖上亭,柳条藤蔓系离情。

黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声。

【问题】(1)作者是采用什么样的艺术手法来表达他对湖上亭依恋难舍的深厚感情?请结合诗句具体分析。

(2)古人写诗很讲究炼字,诗中的“系”和“啼”两个动词就用得准确传神,请分别予以简要分析。

【答案】(1)作者采用拟人化的手法,赋予柳条藤蔓、黄莺以人的情感,并使主客移位,巧妙而含蓄地表达了诗人对湖上亭的依恋之情。

(或:借景抒情。

通过柳条、藤蔓、黄莺的描写,表现惜别之情。

)(2)用“系”字既切合柳条藤蔓修长柔软的特点,又写出了柳条藤蔓牵衣拉裾的动作,表现它们依恋主人不忍主人离去的深情。

用“啼”字既符合黄莺鸣叫的特点,又似殷殷挽留、凄凄惜别,让人联想到离别的眼泪。

2、阅读下面一首唐诗,完成后面问题。

汉江临泛王维楚塞三湘接,荆门九派通。

江流天地外,山色有无中。

都邑浮前浦,波澜动远空。

襄阳好风日,留醉与山翁。

【问题】(1)三、四两句写出了景物怎样的特点?(2)颈联中哪两个词用得极妙,找出来并简析。

(3)从整首诗看,作者流露出的感情是?【答案】(1)江水的流长邈远和两岸青山迷迷蒙蒙、时隐时现的特点。

(2)“浮”和“动”。

“浮”表面上写城郭在水面上飘动,实是所乘之舟上下波动,“动”表面上写天空在摇荡,实言波涛汹涌,浪拍云天。

(3)对襄阳风物的热爱之情,充满了积极乐观的情绪。

3、阅读下面一首元曲,然后回答问题。

蟾宫曲·九日①张可久对青山强整乌纱②,归雁横秋③,倦客思家。

翠袖殷勤,金杯错落④,玉手琵琶。

人老去西风白发,蝶愁来明日黄花。

回首天涯,一抹斜阳,数点寒鸦。

注:①九日:农历九月九日,中国人素有登高思乡习俗。

②对青山强整乌纱:意为自己勉强登高。

乌纱泛指帽子。

③归雁横秋:应为“横秋归雁”的倒装句式。

④金杯错落:酒桌上觥筹交错。

【问题】这是元曲作家张可久写的一首被后人称为“清而且丽”的散曲。

![[精华版]2014天津教师招聘考试语文古诗词鉴赏强化练习十](https://uimg.taocdn.com/66cb000ecdbff121dd36a32d7375a417866fc1c9.webp)

[精华版] 2014天津教师招聘考试语文古诗词鉴赏强化练习十2014天津教师招聘考试语文古诗词鉴赍强化练习十欢迎来到中公天津教师考试网,中公教师招聘网是中国教师招聘第一门户网站,提供中小学教师招聘信息、考试培训、面试辅导、最新教师考试讲座等全方位教师考试信息,预祝广大考生顺利通过教师招聘考试。

55、阅读下面一首诗,回答问题饮酒陶渊明结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔,心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

【问题】仔细阅读“采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

”回答下列问题:(1) 前二句诗刻画了诗人自己的形象,请你说一说这是一个怎样的形象。

“采菊”这一动作中包含着诗人怎样的志趣,(2) 把“悠然见南山”的“见”字改这“看”“望”等字,表达效果是不是一样,这什么作者要这样写,(3)联系以前学过的知识,说说后二句景物描写的含义。

这种描写与前二句的人物描写有什么联系,【答案】(1)写一个悠闲自得的诗人形象。

“采菊”的动作不是一般人的动作,它包含着诗人超俗尘世,热爱自然的情趣。

(2)“见”是无意中看见,如熟友想见,把人和物融为一体。

“看”或“望”好像是有意地远看,使人和物拉开一段距离。

效果不一样。

(3)表面上是写太阳下山了,倦鸟也知道还家,实质上是劝告人们不要奔波于龌龊的官场之中,要返回到这美好宁静的大自然的怀抱。

56、读下面的诗,完成后面的题目。

归田园居(之三)陶渊明种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

【问题】(1)这首诗写了什么内容,表达了诗人什么样的思想感情, (2)“带月荷锄归”一句常为后世诗评家称道。

请说出这一句的妙处。

【答案】这首诗描写诗人归隐后的日常劳动生活;表达了诗人对归隐耕种生活的热爱。

(1)(2)“带月荷锄归”这一句将劳动生活的感受和山村静谧的夜景融合在白描般的图画中,含蓄地表达了诗人对田园生活的满足。

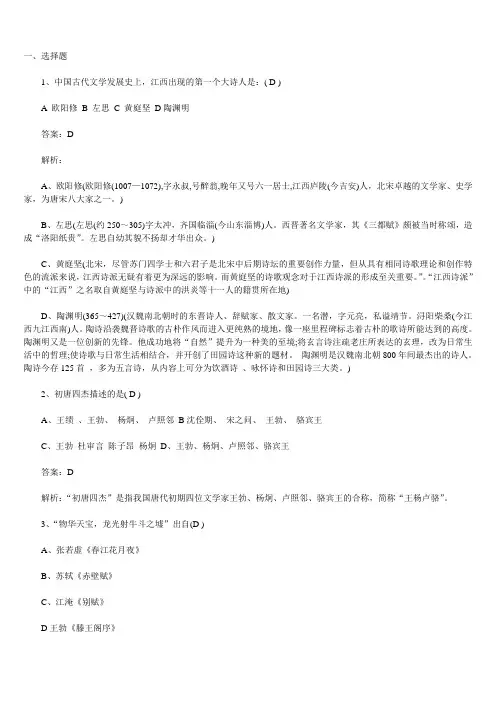

一、选择题1、中国古代文学发展史上,江西出现的第一个大诗人是:( D )A 欧阳修B 左思C 黄庭坚D陶渊明答案:D解析:A、欧阳修(欧阳修(1007—1072),字永叔,号醉翁,晚年又号六一居士,江西庐陵(今吉安)人,北宋卓越的文学家、史学家,为唐宋八大家之一。

)B、左思(左思(约250~305)字太冲,齐国临淄(今山东淄博)人。

西晋著名文学家,其《三都赋》颇被当时称颂,造成“洛阳纸贵”。

左思自幼其貌不扬却才华出众。

)C、黄庭坚(北宋,尽管苏门四学士和六君子是北宋中后期诗坛的重要创作力量,但从具有相同诗歌理论和创作特色的流派来说,江西诗派无疑有着更为深远的影响。

而黄庭坚的诗歌观念对于江西诗派的形成至关重要。

”。

“江西诗派”中的“江西”之名取自黄庭坚与诗派中的洪炎等十一人的籍贯所在地)D、陶渊明(365~427)(汉魏南北朝时的东晋诗人、辞赋家、散文家。

一名潜,字元亮,私谥靖节。

浔阳柴桑(今江西九江西南)人。

陶诗沿袭魏晋诗歌的古朴作风而进入更纯熟的境地,像一座里程碑标志着古朴的歌诗所能达到的高度。

陶渊明又是一位创新的先锋。

他成功地将“自然”提升为一种美的至境;将玄言诗注疏老庄所表达的玄理,改为日常生活中的哲理;使诗歌与日常生活相结合,并开创了田园诗这种新的题材。

陶渊明是汉魏南北朝800年间最杰出的诗人。

陶诗今存125首,多为五言诗,从内容上可分为饮酒诗、咏怀诗和田园诗三大类。

)2、初唐四杰描述的是( D )A、王绩、王勃、杨炯、卢照邻B沈佺期、宋之问、王勃、骆宾王C、王勃杜审言陈子昂杨炯D、王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王答案:D解析:“初唐四杰”是指我国唐代初期四位文学家王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王的合称,简称“王杨卢骆”。

3、“物华天宝,龙光射牛斗之墟”出自(D )A、张若虚《春江花月夜》B、苏轼《赤壁赋》C、江淹《别赋》D王勃《滕王阁序》答案:D4、北宋新诗运动的领袖是:( A )A、欧阳修B、王安石C、梅尧臣D、范仲淹答案:A解析:中国北宋继唐代古文运动而起的文学革新运动。

2014吉林省教师招聘考试语文古诗词鉴赏强化练习七中公吉林教育信息网:/37、阅读下面唐诗,回答问题。

恨别杜甫洛城一别四千里,胡骑长驱五六年。

草木变衰行剑外,兵戈阻绝老江边。

思家步月清宵立,忆弟看云白日眠。

闻道河阳近乘胜,司徒急为破幽燕。

注:①这是杜甫上元元年(公元760年)在成都写的一首七言律诗。

②上元元年三月,校检司徒李光弼破安太清于怀州城下;四月,又破史思明于河阳西渚。

【问题】(1)分析本诗所表达的诗人的思想感情。

(2)请结合具体诗句,尤其是关键词语,分析本诗所表现的情感。

【答案】(1)抒发了诗人流落他乡的感慨和对故园、骨肉的怀念,表达了他希望早日平定叛乱的爱国思想。

(2)前三联“一别”“长驱”点题,抒写了深痛忧愤之情;“衰”“老”想呼应,写自己的飘零憔悴,悲凉沉郁。

“思家”“念弟”表现了怀念亲人的无限情思,突出了题意的“恨别”。

最后一联以充满希望的诗句作结,感情由悲凉转为欢快,显示了诗人胸怀的广阔。

38、阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

孤雁二首(其二)崔涂几行归塞尽,念尔独何之。

暮雨相呼失,寒塘欲下迟。

渚云低暗度,关月冷相随。

未必逢矰缴,孤飞自可疑。

注:矰缴(zēng zhuó)古代射鸟用的拴着丝绳的箭。

【问题】这首诗题为"孤雁","孤"是全诗的关键。

可是,诗中只在最后一句才点出这个字。

你认为诗中除了"独"字之外,还有哪些地方表现出"孤"字?试举两例说明。

【答案】暮雨相呼失--"失",失群,在傍晚的冷雨中,他长鸣着呼唤伙伴,可是哪里能找得到:寒塘欲下迟--"迟",它想在一处寒塘歇歇脚,由于身孤影单,胆怯心疑,迟迟不敢下落:关月冷相随--它飞越层层关山、重重险塞时,只有冷寂的月光与之为伴。

总之,诗人除了直接描写孤雁之"孤"以外,还加上了自己的想象:暮雨中的相呼而失,寒塘上的欲下而迟,飞行中的云低月冷,都是孤单的结果和表现。

2014年江西省教师公开招聘考试(小学语文)真题试卷(题后含答案及解析)题型有:1. 第一部分教育理论基础知识 2. 第二部分专业知识第一部分教育理论基础知识选择题1.下列词语中,加下划线字的读音完全正确的一项是( )。

A.阻挠(rǎo) 恶劣(liè) 朦胧(lòng) 泛滥(làn)B.因为(yīn) 苏醒(xǐng) 甚至(shèn) 婴儿(yīng)C.急躁(zào) 霎时(shà) 参差(cēn) 趁机(chèng)D.兴奋(xīng) 血液(xuè) 看守(kān) 似乎(sì)正确答案:D解析:A项“挠”读n60;B项“婴”读yīng;C项“趁”读chèn。

故选D。

2.“语文课程”四个字按音序排列,正确的是( )。

A.程课文语B.课程文语C.文程课语D.课文语程正确答案:A解析:“语文课程”四个字的拼音首字母分别是y、w、k、c,所以四个字按音序排列为“程课文语”,故选A。

3.下列词语的后一个音节不读轻声的是( )。

A.衣裳B.计划C.头发D.姑娘正确答案:B解析:A项“衣裳”读yīshang;C项“头发”读tòu fa;D项“姑娘”读gūniang;而B项“计划”读jìhuà。

故选B。

4.“万乃及巨”的第二笔分别是( )。

A.撇横折折折钩撇竖折B.横折钩横折折折钩撇竖折C.横折钩撇横折折撇横折D.撇撇横折折撇横折正确答案:C解析:A项“万”,笔顺为“横横折钩撇”;B项“乃”,笔顺为“横折折折钩撇”;C项“及”,笔顺为“撇横折折撇捺”;D项“巨”,笔顺为“横横折横竖折”。

第二笔分别是“横折钩撇横折折撇横折”,故选C。

5.下列没有错别字的一项是( )。

A.邋遢发髻懒洋洋无精打采B.分岐遥控泪潸潸奔流不息C.恐怖顺利慢吞吞迫不急待D.点啜书籍明晃晃穿流不息正确答案:A解析:B项“分岐”应为“分歧”;C项“迫不急待’’应为“迫不及待”;D 项“点啜”应为“点缀”,“穿流不息”应为“川流不息”。

小学语文教师招聘考试诗词赏析类试题及答案(一)1.阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

清溪行李白清溪清我心,水色异诸水。

借问新安江,见底何如此?人行明镜中,鸟度屏风里。

向晚猩猩啼,空悲远游子。

【注】清溪,流经安徽贵池城,与秋浦河汇合,出池口入长江。

(1)诗的颔联、颈联分别运用了什么表现手法来描写清溪水色?请简要分析。

答:(2)诗的尾联描绘了什么情境?流露出诗人怎样的情感?答:答案(1)颔联运用衬托的手法,以新安江水色之清衬托出清溪水更清。

颈联运用比喻手法,以明镜比喻清溪,岸上景物倒映清溪之中,写出了水的清澈。

(答"侧面描写,正面描写",言之有理即可给分)(2)诗的尾联描绘了凄凉清寂的情境,流露出诗人内心的一种寂寞抑郁的情绪。

(意思对即可)2.阅读下面这首诗,然后回答问题。

过杨村杨万里石桥两畔好人烟,匹似诸村别一川。

杨柳荫中新酒店,葡萄架下小渔船。

红红白白花临水,碧碧黄黄麦际天。

政尔清和还在道,为谁辛苦不归田?【注】''政"通"正",正当的意思;"清和"指农历四月。

(1) 试从"绘色"的角度对这首诗的中间两联进行赏析。

答:(2) 结合你对尾联的理解,简析这首诗是怎样表现主旨的。

答:答案(1) 绿色的杨柳和葡萄,红白相间的鲜花,金黄的麦田和碧蓝的天空,浓墨重彩,色调对比强烈。

诗的中间两联勾画了一幅田园风光的美丽图画。

(2) 尾联是作者的感想,意思是说,在这农历的四月天,我还在赶往异地做官的路上,农村是这样的美,何不回家种田?出去辛辛苦苦做官,究竟是为了谁呢?这首诗的前三联描写农村的美好风光,目的就是这最后一句。

在主旨上,作者是用自然美来表现对理想生活的追求,用田园乐趣来衬托辞官归隐的愿望。

3.读下面这首宋诗,然后回答问题。

宿济州西门外旅馆晁端友寒林残日欲栖乌①,壁里青灯乍有天。

小雨愔愔②人假寐,卧听疲马啮残刍。

教师招聘考试语文古诗词鉴赏强化练习一1、阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

移家别湖上亭戎昱好是春风湖上亭,柳条藤蔓系离情。

黄莺久住浑相识,欲别频啼四五声。

【问题】(1)作者是采用什么样的艺术手法来表达他对湖上亭依恋难舍的深厚感情?请结合诗句具体分析。

(2)古人写诗很讲究炼字,诗中的“系”和“啼”两个动词就用得准确传神,请分别予以简要分析。

【答案】(1)作者采用拟人化的手法,赋予柳条藤蔓、黄莺以人的情感,并使主客移位,巧妙而含蓄地表达了诗人对湖上亭的依恋之情。

(或:借景抒情。

通过柳条、藤蔓、黄莺的描写,表现惜别之情。

)(2)用“系”字既切合柳条藤蔓修长柔软的特点,又写出了柳条藤蔓牵衣拉裾的动作,表现它们依恋主人不忍主人离去的深情。

用“啼”字既符合黄莺鸣叫的特点,又似殷殷挽留、凄凄惜别,让人联想到离别的眼泪。

2、阅读下面一首唐诗,完成后面问题。

汉江临泛王维楚塞三湘接,荆门九派通。

江流天地外,山色有无中。

都邑浮前浦,波澜动远空。

襄阳好风日,留醉与山翁。

【问题】(1)三、四两句写出了景物怎样的特点?(2)颈联中哪两个词用得极妙,找出来并简析。

(3)从整首诗看,作者流露出的感情是?【答案】(1)江水的流长邈远和两岸青山迷迷蒙蒙、时隐时现的特点。

(2)“浮”和“动”。

“浮”表面上写城郭在水面上飘动,实是所乘之舟上下波动,“动”表面上写天空在摇荡,实言波涛汹涌,浪拍云天。

(3)对襄阳风物的热爱之情,充满了积极乐观的情绪。

3、阅读下面一首元曲,然后回答问题。

蟾宫曲·九日①张可久对青山强整乌纱②,归雁横秋③,倦客思家。

翠袖殷勤,金杯错落④,玉手琵琶。

人老去西风白发,蝶愁来明日黄花。

回首天涯,一抹斜阳,数点寒鸦。

注:①九日:农历九月九日,中国人素有登高思乡习俗。

②对青山强整乌纱:意为自己勉强登高。

乌纱泛指帽子。

③归雁横秋:应为“横秋归雁”的倒装句式。

④金杯错落:酒桌上觥筹交错。

【问题】这是元曲作家张可久写的一首被后人称为“清而且丽”的散曲。

2014年特岗教师公开招聘《小学语文》练习题(古诗文赏析)阅读下面诗词,然后回答问题。

宿甘露寺曾公亮枕中云气千峰近,床底松声万壑哀。

要看银山拍天浪,开窗放入大江来。

1.前人评价这首诗中“放入”一词最显气魄,你同意吗?请作简要分析。

2.这首诗在表达技巧的运用上很有特色,请就感受最深的一点作出评价。

【参考答案】1.同意。

它使通常开窗赏景的行为转化为拥抱江河的壮举,表现出豪迈的胸襟和气魄。

2.第一,虚实结合。

前两句写弥漫山巅的云气直入枕中,让人觉得好像千峰在侧;松涛就在床下轰鸣,让人觉得如临万壑之中。

在这里千峰、万壑都是虚写,却给人艺术体验之真,把人带入惊心动魄的艺术境界之中。

第二,诗歌后两句运用了夸张的修辞手法,塑造出一种豪壮、崇高之美。

为了欣赏那银山般的浪涛壮观,领略那拍天而来的江河气势,索性打开窗子放长江入室,以荡涤心胸。

第三,寄情于景,全诗写云气、松涛和水浪,融入了诗人豪迈的胸襟和壮美的情感。

【文学赏析】这首诗从小处着笔写出了长江的宏伟气势。

甘露寺,坐落在长江南岸镇江的北固山顶,从上面可俯视汹涌澎湃的滚滚长江。

诗的第一、二句劈空而起,在夸张、幻想的笔法中融进诗人的主观感受,写出了北固山的高峻地势和甘露寺远离红尘的清肃。

山顶云气绕寺而飞,疑为从僧房中诗人所倚的枕中所出,触目皆是,伸手可及,令人有将千万山峰揽入胸怀的感觉;松涛在深谷中呼啸升起,细听仿佛就在床底下席卷而过,其声呜咽,令人心颤。

诗人写“云气”,写“松声”,正是为了衬托甘露寺的清迈脱俗,而这“云气”又极奇特,仿佛如枕中所出,似云似雾,似真似幻,造成了一种如梦如幻的感觉。

而“枕中云气”与“床底松声”又不仅仅是夸张与幻想,而是充满着诗人强烈的主观意志,体现出中国传统文化“万物皆备于我”的哲学精神。

此时之诗人,居高凌视,孤峰独立可统驭万物。

可以想象,诗人高居北固山顶,看云气缭绕身旁,千峰仿佛前来亲近,听脚下松涛卷过,万壑似乎低首哀鸣,胸中升起的是一种何等雄迈俊爽的感觉。

辽宁教师微信:lnjsks

1.阅读下面这首宋词,然后回答问题。

水调歌头·过岳阳楼作①

(南宋)张孝祥

湖海倦游客。

江汉有归舟。

西风千里,送我今夜岳阳楼。

日落君山云气,春到沅湘草木,远思渺难收。

徒倚栏干久,缺月挂帘钩。

雄三楚,吞七泽,隘九州。

人间好处,何处更似此楼头?欲吊沉累②无所,但有渔儿樵子,哀此写离忧。

回首叫虞舜,杜若③满芳洲。

[注]①此词作于作者请祠侍亲获准,乘舟沿江东归途中。

②累:无罪被迫而死。

③杜若:一种芳草。

(l)上阕写了怎样的景色?请用自己的话进行描述。

(2) 下阕抒发了吊占伤今的情怀,试结合全词进行分析。

【参考答案】

(1)夕阳斜照在广阔的洞庭湖面上。

波光粼粼;湖中君山暮霭云雾,四周萦绕;沅水、湘水相汇处的两岸草木。

呈现出一片葱绿的春色;夜幕初上,一弯残月如帘钩高挂天际。

(2)作者凭吊屈原,感其身处浊世而不被重用的遭遇。

抒发自己宦海漂泊的倦意,表达了对清明政治的期盼。

2.阅读下面这首唐诗,回答问题。

赤壁

(唐)杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

(1)《赤壁》是一首怀古咏史之作,是诗人经过赤壁这个古战场,有感于三国时代的英雄成败而写下的。

诗人是由什么引发“怀古之幽情”的?

(2)有人认为这首诗的第四句可改为“国破人亡在此朝”,你怎么看?

【参考答案】

(1)诗人是由一件古物引起对前朝人物和事迹的感慨。

(在那次大战中,遗留下来的一把折断了的铁戟,沉没在水底沙中,经过了六百多年还没有被时光销蚀掉,经过自己一番磨洗,鉴定了它的确是赤壁之战的遗物,不禁引发了“怀古之幽情”)

(2)若改为“国破人亡在此朝”意思自然没错,但诗却失去了味道。

用形象思维观察生活,别出心裁地反映生活,乃是诗的生命。

杜牧运用“铜雀春深锁二乔”这一富于形象性的诗句,以小见大,正是此诗艺术处理上独特的成功之处。

(言之有理即可)

辽宁教师微信:lnjsks。