冷 库 冷 负 荷 计 算 表

- 格式:xls

- 大小:42.00 KB

- 文档页数:2

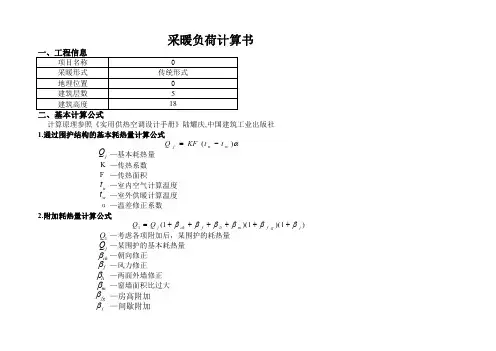

采暖负荷计算书一、工程信息项目名称0采暖形式传统形式地理位置0建筑层数5建筑高度18二、基本计算公式计算原理参照《实用供热空调设计手册》陆耀庆,中国建筑工业出版社1.通过围护结构的基本耗热量计算公式—基本耗热量 K —传热系数 F —传热面积—室内空气计算温度—室外供暖计算温度α —温差修正系数2.附加耗热量计算公式—考虑各项附加后,某围护的耗热量—某围护的基本耗热量—朝向修正—风力修正—两面外墙修正—窗墙面积比过大—房高附加—间歇附加α)(w n j t t KF Q -=j Q n t w t )1)(1)(1(.1j g f m li f ch j Q Q ββββββ++++++=1Q j Q ch βf βli βm βfg βj β2若C<=-1或m<=0,可不计算冷空气渗透耗热量3对于大于六层的高层建筑,计算中,若h<10m 时,h=10m ,当无以上及门窗构造相关数据时,可采用换气次数法计算门窗隙缝的冷风渗透耗热量房间类型一面外墙有窗房间二面外墙有窗房间三面外墙有窗房间门厅换气次数k0.50.5-1.01.0-1.52门窗隙缝的冷风渗透耗热量:Q 2=0.28*1*1.4*(t n-tw)*k*V4.外门开启冲入冷风耗热量计算公式—通过外门冷风侵入耗热量—某围护的基本耗热量—外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率,参见[2]p128表4.1-12三、气象参数室外采暖计算温度℃-22风力附加系数0热压系数0.25风压系数0.25东/西[朝向修正]0北/东北/西北[朝向修正]0.1南[朝向修正]-0.23东南/西南[朝向修正]-0.13kqj Q Q β⨯=33Q j Q kq β。

说明01.A-输入条件表:该表展示了数据中心情况,土地信息、造价信息、项目数据、电力情况和项目名称等基础数据,对于不同的项目,可直接根据项目实际情况进行更改。

02.B-输出统表:该表反映了该数据中心项目运行所需的基础数据。

03.C-工程造价估算表:该表反映了该数据中心项目运行所需的总投资和基本分项投资。

04.D01-外电力申报表:该表反映了该项目在申请外市电报装容量、年最大用电量、电力负荷等级和电源类型等情况。

05.D02-外电力申报计划表:该表反映了该项目在申请外市电报装容量根据时间节点,逐级增加的情况06.D03-标煤换算表:该表反映了该数据中心项目总耗电量、年项目碳排放量和年标煤消耗量等情况。

07.E00-供电容量计算:该表反映了该数据中心项目总耗电量、双电源等级需求、2N视在功率需求和外市电申请需求等情况。

08.E01-UPS负荷计算书:该表反映了该数据中心在三种机柜模式下,不同机柜种类UPS设备要求和台数,以及相应的动力系统所需UPS的设备要求和台数等情况。

09.E02-变压器负荷计算书:该表反映了该数据中心在三种机柜模式下,不同机柜种类变压器设备要求和台数,以及相应的动力系统所需变压器的设备要求和台数等情况。

10.E04-柴发负荷计算书:该表反映了该数据中心在三种机柜模式下,柴发系统的设备要求和台数,以及相应的柴发储油箱和日用油罐具体数量和容积等情况。

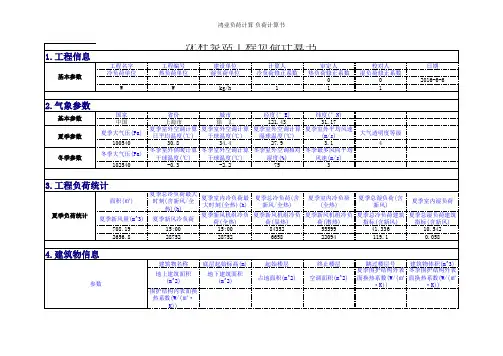

11.M01-暖通负荷计算书:该表反映了该数据中心工艺冷负荷、电气负荷、新风负荷、建筑和设备冷负荷等,得出了项目总的制冷负荷等情况。

12.M02-建筑冷负荷计算:该表反映了项目建筑冷负荷数据来源和影响因素等指标。

13.M03-冷机组选型选型:该表反映了项目中具体冷水机组的台数和设备型号等指标。

14.M04-水泵-冷却塔选型:该表反映了项目中冷水机组的供、回水水泵具体设备型号指标。

15.M05-板式换热器选型:该表反映了项目中和冷水机组对应的板式换热器的具体设备型号指标。

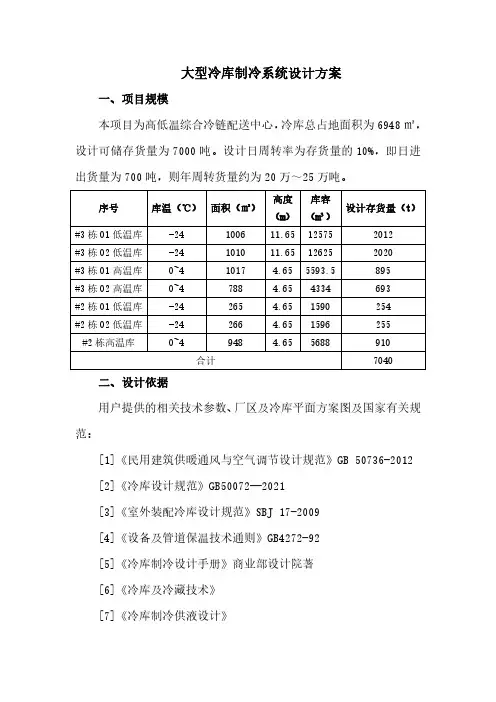

大型冷库制冷系统设计方案一、项目规模本项目为高低温综合冷链配送中心,冷库总占地面积为6948㎡,设计可储存货量为7000吨。

设计日周转率为存货量的10%,即日进出货量为700吨,则年周转货量约为20万~25万吨。

序号库温(℃)面积(㎡)高度(m)库容(m³)设计存货量(t)#3栋01低温库-24100611.65125752012#3栋02低温库-24101011.65126252020#3栋01高温库0~41017 4.655593.5895#3栋02高温库0~4788 4.654334693#2栋01低温库-24265 4.651590254#2栋02低温库-24266 4.651596255#2栋高温库0~4948 4.655688910合计7040二、设计依据用户提供的相关技术参数、厂区及冷库平面方案图及国家有关规范:[1]《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012[2]《冷库设计规范》GB50072—2021[3]《室外装配冷库设计规范》SBJ17-2009[4]《设备及管道保温技术通则》GB4272-92[5]《冷库制冷设计手册》商业部设计院著[6]《冷库及冷藏技术》[7]《冷库制冷供液设计》[8]《民用建筑暖通空调设计技术措施》[9]《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274-2010[10]《氢氯氟烃,氢氟烃类制冷系统安装工程施工及验收规范》SBJ14-2007三、制冷设计1.计算方法如何选择冷库适配的制冷设备需要对该冷库的冷量需求进行核算,不同的冷库的热负荷来源不尽相同。

食品冷库的热量来源主要有以下几个方面:1维护结构传热引起的耗冷量Q1:库外空气和太阳辐射透过围护结构向库内传热。

2食品冷加工耗冷量Q2:食品在冷却、冻结和冷藏过程中释放的显热、潜热和呼吸热。

3通风换气耗冷量Q3:蔬果类冷库需要向库内通入新风,新风温度一般高于库内温度所带来的热量。

某五星级酒店冷热负荷计算分析摘要:根据酒店项目各功能用房的室内空调通风设计要求,及人员、照明和设备的同时使用率,分析得出空调区的热负荷和夏季逐时冷负荷。

关键词:节能冷热负荷逐时使用率引言随着空调在民用建筑中的应用,世界能源供应形式的紧张,尤其是夏季电力供应的紧缺,我国大力提倡节能减排,这就给暖通空调设计工作者提出了更高的要求。

在设计工作中如何采取有效措施,如何能减少能源的浪费?为此《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》第7.2.1条明确规定施工图设计阶段应对空调区的冬季热负荷和夏季逐时冷负荷进行计算,作为强制条文。

对于功能较多的建筑物,如酒店项目,各功能区使用时间、人员流动及照明、设备使用等情况不同,造成各功能区出现最大负荷的时间也不尽相同。

若简单将各部分最大负荷值叠加,将导致在最大负荷时实际负荷值小于计算结果,造成冷热源设计容量过大,严重超出运行时的实际负荷,造成不必要的能源浪费。

既增加业主的设备投资,同时也增加了运行费用。

以下就一酒店项目,简单介绍冷热负荷的计算过程,从而确定冷热源容量。

一、项目介绍此酒店项目为五星级酒店,楼高20层,地下建筑二层,地下建筑面积约8295.8平方米。

地上建筑面积约42563.3平方米。

总建筑面积约5.09万平方米。

酒店建成后由喜达屋(STARWOOD)管理集团运营管理。

二、室内外设计参数A.室外计算参数夏季:空调室外计算干球温度35.2℃空调室外计算湿球温度28.2℃通风室外计算温度33℃室外平均风速 2.6m/s最热月平均空气相对湿度79%大气压力100.17kpa冬季:空调室外计算干球温度-5℃采暖室外计算干球温度-2℃通风室外计算温度3℃大气压力102.33kpaB. 室内主要房间设计参数(此处不一一列出) 。

三、冷热负荷分析和计算3.1 负荷计算与分析冷负荷计算采用传递函数计算法,逐时计算,全年分析的方式。

负荷计算软件采用开利公司的HAP(4.4版)。

冷热负荷简化计算方法一、空调系统夏季冷负荷简化计算以外维护结构和室内人员两部分为基础,把整个建筑物看成一个大空间,按各朝向计算冷负荷,再加上每位在室人员按116W 计算的人体散热,然后将计算结果乘以新风负荷系数1.5,极为建筑物的冷负荷。

5.1)116(⨯+=∑n Q Q w式中,Q —建筑物空调系统总冷负荷(W )ΣQw —整个建筑物维护结构引起的总冷负荷(W)n —建筑物内总人数建筑物维护结构包括的朝向的屋顶的外墙,可用下列公式计算整个维护结构引起的总冷负荷:])[(N d lf i i wt t t F K Q-+=∑∑式中,Ki —外墙或屋顶的传热系数[W/(㎡·℃)],见附录6Fi —外墙或屋顶的传热面积(㎡) t lf —冷负荷计算温度(℃),见附录7t d —冷负荷计算温度t lf 关于地区的修正值(℃),见附录8 t N —室内空气设计温度(℃),见附录3考虑到系统的漏冷损失,所配空调器或制冷机的容量应由下式确定:max 0)15.1~1.1(Q Q =式中,Q 0—所选配空调器或制冷机的容量(kW )如果为了预先估计空调工程的设备费用,则可根据实际工作中积累的空调负荷概算指标作粗略估算。

所谓空调负荷概算指标,是指折算到建筑物中每平方米空调面积所需制冷机或空调器提供的冷负荷制。

冷负荷指标估算法是以旅馆为基础,对其他建筑物则乘以修正系数β: 旅 馆 81~93W/㎡(中外合资旅游旅馆目前一般提高到105~116 W/㎡) 办公楼 β=1.2图书馆 β=0.5(按总面积) 商 店 β=0.8(只营业厅空调); β=1.5(全部空调) 体育馆 β=3.0(按比赛馆面积); β=1.5(按总建筑面积) 大会堂 β=2~2.5影剧院 β=1.2(电影厅空调); β=1.5~1.6(大剧院空调) 医 院 β=0.8~1.0建筑物总建筑面积小于5000㎡时,宜取上限制;大于10000㎡时,宜取下限制。

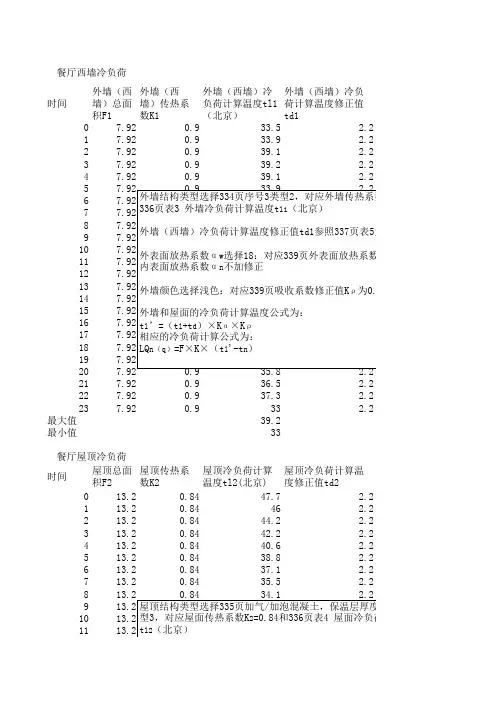

冷负荷计算方法1.外墙和屋面传热冷负荷计算公式外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷Qτ(W),按下式计算:Qτ=K·F·Δtτ-ξ(1.1) 式中:F—计算面积,㎡;τ—计算时刻,点钟;τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟;Δtτ-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。

注:例如对于延迟时间为5小时的外墙,在确定16点房间的传热冷负荷时,应取计算时刻τ=16,时间延迟为ξ=5,作用时刻为τξ=16-5=11。

这是因为计算16点钟外墙内表面由于温度波动形成的房间冷负荷是5小时之前作用于外墙外表面温度波动产生的结果。

当外墙或屋顶的衰减系数β<0.2时,可用日平均冷负荷Qpj代替各计算时刻的冷负荷Qτ:Qpj=K·F·Δtpj(1.2)式中:Δtpj—负荷温差的日平均值,℃。

2.外窗的温差传热冷负荷通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算:Qτ=a·K·F·Δtτ(2.1) 式中:Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃;K—传热系数;a—窗框修正系数。

3.外窗太阳辐射冷负荷透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据不同情况分别按下列各式计算:[1].当外窗无任何遮阳设施时Qτ=F·Xg·Jwτ(3.1) 式中:Xg—窗的构造修正系数;Jwτ—计算时刻下,透过无遮阳设施玻璃太阳辐射的冷负荷强度,W/㎡。

[2].当外窗只有内遮阳设施时Qτ=F·Xg·Xz·Jnτ (3.2)n—计算时刻空调房间内的总人数;q1—名成年男子小时显热散热量,W;τ—计算时刻,h;τ—人员进入空调区的时刻,h;τ-τ—从人员进入空调区的时刻算起到计算时刻的持续时间,h;Xτ-τ—τ-τ时刻人体显热散热的冷负荷系数。

4.灯光冷负荷照明设备散热形成的计算时刻冷负荷Qτ,应根据灯具的种类和安装情况分别按下列各式计算:白炽灯散热形成的冷负荷Qτ=n1·N·Xτ-τ(6.1) 镇流器在空调区之外的荧光灯Qτ=n1·N·Xτ-τ(6.2) 镇流器装在空调区之内的荧光灯Qτ=1.2·n1·N·Xτ-τ(6.3)暗装在空调房间吊顶玻璃罩内的荧光灯Qτ=n0·n1·N·Xτ-τ(6.4)式中:N—照明设备的安装功率,W;n0—考虑玻璃反射,顶棚内通风情况的系数,当荧光灯罩有小孔,利用自然通风散热于顶棚内时,取为0.5-0.6,荧光灯罩无通风孔时,视顶棚内通风情况取为0.6-0.8;n1—同时使用系数,一般为0.5-0.8;τ—计算时刻,h;τ—开灯时刻,h;τ-τ—从开灯时刻算起到计算时刻的时间,h;Xτ-τ—τ-τ时刻灯具散热的冷负荷系数。

负荷计算公式一. 三相用电设备组计算负荷的确定:1. 单组用电设备负荷计算: P30=KdPe Q30=P30tanφS30=P30/cosφI30=S3 0/(1.732UN)2. 多组用电设备负荷计算: P30=K∑p∑P30,i Q30=K∑q∑Q30,i S30= (P²30+Q²30)½ I30=S30/(1.732UN)注: 对车间干线取K∑p=0.85~0.95 K∑q=0.85~0.97对低压母线①由用电设备组计算负荷直接相加来计算时取K∑p=0.80~0.90 K∑q=0.85~0.95②由车间干线计算负荷直接相加来计算时取K∑p=0.90~0.95 K∑q=0.93~0.973. 对断续周期工作制的用电设备组①电焊机组要求统一换算到ε=100﹪, Pe=PN(εN)½=Sncosφ(εN)½(PN.SN为电焊机的铭牌容量;εN为与铭牌容量对应的负荷持续率;cosφ为铭牌规定的功率因数. )②吊车电动机组要求统一换算到ε=25﹪, Pe=2PN(εN)½二. 单相用电设备组计算负荷的确定:单相设备接在三相线路中,应尽可能地均衡分配,使三相负荷尽可能的平衡.如果三相线路中单相设备的总容量不超过三相设备总容量的15﹪,则不论单相设备容量如何分配,单相设备可与三相设备综合按三相负荷平衡计算.如果单相设备容量超过三相设备容量15﹪时,则应将单相设备容量换算为等效三相设备容量,再与三相设备容量相加.1. 单相设备接于相电压时等效三相负荷的计算: Pe=3Pe.mφ( Pe.mφ最大单相设备所接的容量)2. 单相设备接于线电压时等效三相负荷的计算: ①接与同一线电压时Pe=1.732Pe.φ②接与不同线电压时 Pe=1.732P1+(3-1.732)P2Qe=1.732P1tanφ1+(3-1.732)P2 tanφ2设P1>P2>P3,且cosφ1≠cosφ2≠cosφ3,P1接与UAB,P2接与UBC,P3接与UCA.③单相设备分别接与线电压和相电压时的负荷计算首先应将接与线电压的单相设备容量换算为接与相电压的设备容量,然后分相计算各相的设备容量和计算负荷.而总的等效三相有功计算负荷为其最大有功负荷相的有功计算负荷P30.mφ的3倍.即P30=3P30.mφQ 30=3Q30.mφ5施工用电准备现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N 线严格分开使用。