高一化学必修一第二章教材分析与教学建议

- 格式:doc

- 大小:5.29 MB

- 文档页数:15

《氧化还原反应》教学建议本节的教学内容是关于氧化还原反应理论的教学,涉及概念的知识较多,所以提高学生的学习兴趣,将有助于学生理解一些概念。

1.引入首先,在教学的引入时,运用学生熟知的一些例子,如铜与氧气的反应、钢铁锈蚀、食物腐败、金属冶炼等,引入氧化还原反应的课题。

让学生体会到氧化还原反应在实际生活中的存在,激发探知的渴求。

学生在初中的学习中已经掌握化学反应中一些得氧、失氧的反应是氧化还原反应,而本节教学的目标是进一步探讨氧化还原反应的本质,因此以已有的知识为基础,逐步加深对氧化还原反应的认识,学生易于接受和理解。

2.得氧失氧化合价变化所以在用“金属的冶炼”引入课题后,继续利用“生铁的冶炼”视频进行氧化还原反应的教学,学生不会感觉到枯燥无味,生铁的冶炼学生以前也略有了解,因此会觉得比较亲切。

当播放视频到“2O C +2CO ”时暂停,学生对这个反应已经很熟,并且知道它是个氧化反应,教师在此基础上让学生分析碳元素和氧元素的化合价在化学反应前后的变化,可以发现在化学反应前后碳元素的化合价升高了,氧元素的化合价降低了,使学生初步了解在氧化反应中有化合价的变化;继续播放视频到“3O 2F e 3CO +23CO 2F e +”,学生在学习一氧化碳的性质时知道这个反应是还原反应,在此基础上让学生分析碳、氧和铁元素在化学反应前后的变化,学生可以看到,在这个反应中氧元素的化合价没有发生变化,碳元素的化合价升高,铁元素的化合价降低,又使学生认识到在还原反应中有化合价的变化。

此时进入新课概念的讲解,氧化还原反应中元素原子的化合价在化学反应前后发生了变化,被氧化的物质化合价升高是还原剂,发生的是氧化反应;被还原的物质化合价降低是氧化剂,发生的是还原反应。

然后再次让学生观察上面的两个反应,在每一个化学反应中,都同时存在化合价升高和降低,说明氧化反应和还原反应是同时存在的。

举例说明某些化学反应中元素的化合价不发生变化,因此根据化合价在化学反应前后是否发生变化将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应。

高一必修一化学第二章教案课题:第二章化学物质及其变化第一节物质的分类(一)授课班级课时第1课时教学目标知识与技能1、能根据物质的组成和性质对物质进行分类,并尝试按不同的方法对物质进行分类。

2、知道胶体是一种常见的分散系过程与方法1、培养学生科学抽象、概括整理、归纳总结,准确系统地掌握知识规律的方法。

情感态度价值观1、创设情境,诱导学生积极思考与讨论,激发学习动机,培养学生兴趣,并体验成功喜悦。

教学重点初步学会根据物质的组成和性质对物质进行分类教学难点分类法的意义及常见化学物质及其变化的分类方法教学环节教师活动学生活动新课导入 1.从图书馆中的能快速查找到所需要的图书或从超市中的能快速挑选到所需要的商品2.实验教师能从药品室中顺利地拿到自己所需用的试剂或用品新课指导阅读提出问题:化学物质的分类方法有哪两种阅读教材有关内容思考交流提出问题:请尝试对所学的化学物质和化学反应进行分类化学物质分为纯净物和混合物纯净物分为单质和化合物化合物分为氧化物、酸、碱、盐(各类物质都还可以再分类)化学反应可分为化合、分解、置换和复分解四种基本类型归纳整理不论是对化学物质还是对化学反应所进行的分类,都是依据一定的分类标准。

分类标准不同,则有不同的分类方法。

思考讨论根据不同的分类标准(如按组成、能否电离、结构)对化合物进行分类化合物(根据组成)化合物(能否电离)化合物(根据结构)新课思考讨论纯净物和混合物的比较:从有无固定组成和结构、有无固定熔沸点、化学性质等方面纯净物混合物有固定组成和结构无固定组成和结构有固定熔沸点无固定熔沸点保持该种物质的化学性质保持原有物质各自的化学性质学习探究归纳总结一类物质可能有多种不同的树状分类法,各种树状分类法间的交叉现象在所难免,这就是交叉分类法学习探究归纳总结树状分类法便于知识的积累和记忆,也是化学上常用的分类方法板书设计第二章化学物质及其变化第一节物质的分类一、简单分类法及其应用1.化合物的分类2.化学反应的分类3.交叉分类法4.树状分类法巩固练习:1、下列各物质按照单质、氧化物、混合物的顺序排列的是( )A.冰、干冰、醋酸B.氮气、氧气、空气C.水银、水、医用消毒酒精D.石墨、熟石灰、盐酸2、下列各物质按酸、碱、盐的顺序排列的是( )A.硫酸、碳酸钠、硫酸钠B.硫酸、烧碱、胆矾C.硫酸氢钠、生石灰、醋酸钠D.磷酸、熟石灰、苛性钠3、下列不属于置换反应的是()A.CuO+H2Cu+H2OB.C+2CuO2Cu+CO2C.Fe2O3+3CO2Fe+CO2D.Fe+CuSO=FeSO+Cu4、下列物质既是钠盐,又是硫酸盐的是()A.NaOHB.Na2SO4C. Na2CO3D.K 2CO3碱酸盐酸性氧化物A 纯碱盐酸烧碱二氧化硫B 烧碱硫酸食盐一氧化碳C 苛性钠醋酸石灰石水D 苛性钾碳酸苏打三氧化硫6、下列物质:①H2O②NaCl ③H2SO4 ④Ca(OH)2⑤Fe3O4 ⑥CuSO4·5H2O ⑦HNO3⑧AgNO3⑨NaHCO3其中属于氧化物的是_____________,属于碱的是_______ 属于酸的是_________,属于盐的是___________新课气体固体泡沫塑料液体固体固体固体有色玻璃、合金归纳小结分散系具有多样性学习探究分散系的分类(按分散质粒子的大小)思考讨论三种分散系性质的比较:分散系分散质粒子大小主要特征粒子能否通过半透膜粒子能否通过滤纸举例浊液>100nm不均一、不稳定不能不能泥浆水溶液<1nm 均一、稳定能能盐酸胶体1~100nm均一、介稳定不能能蛋清实验探究Fe(OH)3胶体的制备:指导操作操作1:向沸水中滴加少量饱和FeCl3溶液,继续煮沸现象:体系变红褐色操作2:用激光笔分别照射得到的红褐色液体与CuSO4溶液,并进行比较前者:体系中有一条光亮的“通路”后者:溶液中无光亮的“通路”归纳总结丁达尔效应:当光束通过胶体时,在胶体内部产生一条光亮“通路”的现象利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体[分析]胶体粒子小−→−表面积大−→−吸附能力强−→−可吸附溶液中的离子−→−F e (O H )3胶粒只吸附阳离子,带正电−−→−通电向阴极移动−→−阴极区液体颜色变深。

人教版必修1第二章《化学物质及其变化》教材分析与教学建议一、本章节内容的地位和功能1.从必修1教材内容结构分析,第一章是从化学科学研究手段——化学实验方面展开化学科学;而第二章则是从化学学科内容方面展开化学学科。

作为学科内容方面使学生认识化学科学的起始章,是义务教育阶段和高中化学的纽带和桥梁,对于发展学生的科学素养,引导学生有效进行高中阶段的化学学习,具有非常重要的承前启后的作用。

2.本章内容分三个部分──物质的分类、离子反应和氧化还原反应,都属于化学基本概念范畴,是学生学习元素化合物重要的理论工具,也是深入认识和理解物质性质和化学变化的入门性知识,为化学必修课程的学习,乃至整个高中阶段的化学学习奠定了重要的基础。

因此,本章内容占有特殊的地位,具有重要的功能,是整个高中化学的教学重点之一。

3.从化学基本观念体系分析,本章内容作为重要的化学基本概念知识,涉及对学生元素观、微粒观、变化观和分类观的进一步形成和完善。

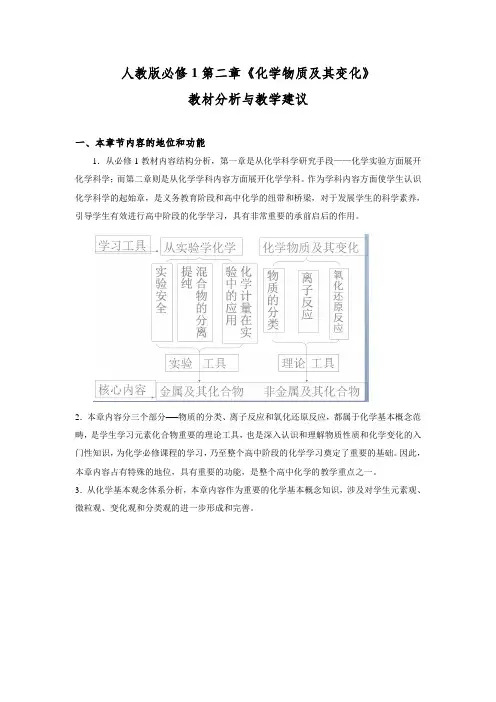

二、内容结构与特点分析从本章内容结构框架图可以看出,化学物质及其变化的分类的是统领本章的一条基本线索:纯净物的分类—→混合物的分类—→化学反应的分类。

化学物质和变化是化学科学的重要研究对象,要认识它们的规律性,就必须运用分类的方法,分门别类地进行研究。

第一节内容主要是对物质进行分类,从已有经验体会“物质分类”的目的和意义,—→从物质分类的实践中领悟“分类”方法的实质是分类标准的确定—→在新旧知识的联系中拓展“化学物质分类”的应用,体会“同一种元素的不同类物质之间的转化关系—→拓展从分散系的角度对混合物进行分类的知识,认识胶体的性质”。

第二第三节内容主要是对化学反应进行分类,主要可以从反应物和生成物的种类和多少、是否有离子参加和是否有电子转移三个标准进行分类,后两种分类是高中化学的新知识。

离子反应和氧化还原反应再高中化学学习中将大量涉及,这两种反应是重要的基础知识,是本章的重点内容。

本章最大的一个特点是在知识的呈现和方法的学习中都注重初高中知识的衔接。

高一化学第二章《化学物质及其变化》教材分析(必修1)一、本章教材的编排特点和主线1、主要内容(1)认识“分类”这一科学方法对化学研究的作用。

(2)能根据物质的组成和性质对物质进行分类,并根据分类标准掌握溶液、胶体和浊液的特点。

(3)了解电解质的概念,知道酸、碱、盐在溶液中能发生电离,能书写其电离方程式。

(4)以是否有离子参加反应为标准对化学反应进行分类,了解离子反应的本质及其表示方法——离子方程式。

(5)以化学反应中是否有化合价的变化为标准对化学反应进行分类,了解氧化还原反应的本质,识别氧化剂和还原剂。

旧教材中没有,是新教材新增加的内容。

主要内容:1、了解化学在人类进步中的作用。

2、明确学习化学的目的。

3、掌握学习高中化学的方法。

学习方法在高中学习中尤为重要。

在初在新教材中,三大科学方法:逻辑法、实验法、模型法,都有所介绍,在高中要有意识强化。

要指出高中化学具有一定的系统性,在学习中掌握科学的方法更为重要。

习题中涉及材料内容:将学生带来的材料制成标本作成展板展出,提高动手能力,并了解化学与实际生活的联系。

第一章分析:整体分析:本章内容属于中学化学的重要理论,是高中化学的教学重点之一:从学生原有的知识水平来看,教学难度较大,做好相应的复习及铺垫是至关重要的。

(一)氧化还原反应:1、初中知识较薄弱,且碳、氢气、一氧化碳三大还原剂示未做重点学习。

讲课前补充一下三大还原剂的内容。

介绍概念时应让学生知道概念的发展是分阶段的。

对刚升入高中的学生,很容易把氧化还原反应分开看。

应让学生知道氧化还原是同时存在对立统一的。

2、高中阶段的安排:高一:学生在初中基础上用化合价升降和电子转移的观点理解氧化还原反应,了解常见的氧化剂和还原剂。

高二:掌握氧化还原反应方程式的配平。

高三:归纳总结氧化还原反应规律性的知识。

掌握好教学进度。

主要知识点:1、化学反应的分类:介绍一下分类法在化学学习中的作用:从初中的四大基本反应类型入手,并说明其局限性。

《氧化还原反应》教材分析

本节主要包括三部分内容,即氧化还原反应的概念、氧化还原反应的特征和氧化还原反应的本质。

在第一部分内容中,教科书以“思考与交流”的方式,让学生通过列举几个氧化反应和还原反应的实例,从得氧、失氧的角度对这些反应进行分类,最后得出氧化反应和还原反应是同时发生的结论,从而得出氧化还原反应的概念。

在第二部分内容中,教科书还是以“思考与交流”的方式,让学生对常见的化学反应从元素的化合价是否发生了变化进行分类,分析氧化还原反应与元素化合价升降的关系,引出氧化还原反应的特征。

将氧化还原反应扩大到虽然没有得氧、失氧关系,但只要化学反应前后元素化合价有升降的反应都属于氧化还原反应。

第三部分主要从微观的角度来认识电子转移与氧化还原反应的关系,这是本节的主要内容。

教科书以钠与氯气的反应、氢气与氯气的反应为例,从原子结构的角度讨论了氧化还原反应与电子转移的关系,并从电子转移的角度给氧化还原反应下了一个更为本质的定义。

第三部分的最后安排了“学与问”,要求通过讨论,分析置换反应等基本类型的反应与氧化还原反应的关系,并要求学生用交叉分类示意图简要表示这种关系。

本节最后简介了氧化还原反应在工农业生产、科学技术和日常生活中的重要应用,同时也辩证地介绍了氧化还原反应会给人类带来危害等。

本节教学重点和难点:氧化还原反应的本质。

《离子反应》教学建议

1、知道酸、碱、盐在水溶液中的电离情况,是认识离子反应及其发生条件的关键。

教学时,在让学生了解电解质概念的基础上,重点讨论酸、碱、盐的电离情况,从电离的角度认识酸、碱、盐的本质。

2、做好演示实验,把实验和学生讨论密切结合起来。

本节实验是认识电解质的电离和离子反应本质的最好途径。

例如,通过[实验2-1]、[实验2-2]进行讨论,可顺利导出离子反应的本质和离子互换反应的发生条件,并对离子方程式有更深刻的理解。

3、离子反应、离子方程式的书写这两部分内容是密切相关的,其核心是离子反应。

电解质的概念是离子反应的基础,离子方程式是离子反应的表示方法。

教学中一定要注意根据课程标准的要求来掌握教科书内容的深广度。

例如,不要把电解质的分类扩大,离子反应发生的条件也仅限于复分解反应,离子方程式的书写并不作要求。

4、引导学生回忆并总结初中教科书附录“酸、碱、盐的溶解性表”。

引导学生记住难溶物像硫酸钡、卤化银、碳酸盐(钠盐、钾盐除外)等,同时可适当介绍常见的挥发性物质如氯化氢、氨气等。

单元计划第二章化学物质及其变化一、教材分析本章是在学习了初中化学知识的基础上,从化学学科内容方面展开化学科学,是化学科学中重要的基础理论。

作为从学科内容方面使学生认识化学科学的起始章,对连接初、高中化学、对培养学生的科学素养、引导学生有效学习高中化学有极其重要的作用。

对客观事物进行合理的分类是科学研究的重要方法,它在学习和研究化学当中有不可替代的作用。

分散系的分类是物质分类的具体运用,离子反应和氧化还原理论是中学化学的重要理论;所以,本章内容不仅在全书中承上启下,而且是整个高中化学的重要的基础知识,是整个高中化学的教学重点之一。

内容结构本章内容理论性较强,概念较多,比较抽象。

初学者掌握的化学反应知识还较少,给学习带来一定难度。

如何突破本章知识难点、把握重点、掌握方法是关键。

化学学科核心素养证据推理与模型认知1.知道分类法是研究化学物质的重要方法,运用分类法分别系统整理金属单质、非金属单质、酸性氧化物、碱性氧化物、酸、碱、盐的共性。

2.建立分散系和胶体的概念;从分散质粒子大小的角度对分散系进行分类,初步体会某一类混合物的分类标准的制定与意义3.了解电解质概念,通过实验事实认识离子反应及其发生的条件知道常见强酸、强碱及大多数盐的电离方式,会写常见复分解反应的离子方程式。

宏观辨识与微观探析了解氧化还原反应的实质是电子的转移。

对于简单的氧化还原反应,能够找出氧化剂和还原剂;能列举中学阶段常见的氧化剂和还原剂。

科学探究与创新意识1.提高根据某一定标准对物质或事物进行分类的演绎思维能力,和从一类物质中提炼其共性的概括思维能力。

2.通过对丁达尔效应、溶液的导电性、离子反应等实验现象的观察和分析,初步体会从实验现象分析上升到理论知识的理性思维过程。

科学态度与社会责任1.体验分类等科学方法在学习上、生活中的作用与意义。

2.通过运用胶体的知识解释生产和生活中的问题(血液透析、卤水点豆腐等),提高分析问题解决问题的能力。

《普通高中课程标准实验教科书化学1(必修)》第二章化学物质及其变化教材分析一、教学目标1.感受分类方法对于化学科学研究和化学学习的重要作用。

2.知道胶体是一种常见的分散系,了解丁达尔效应。

3.了解电解质概念,知道酸、碱、盐在溶液中能发生电离。

4.通过实验事实认识离子反应及其发生的条件。

5.了解氧化还原反应的实质是电子的转移。

6.能正确认识氧化还原反应的价值。

二、内容分析1.地位和功能如果说第一章是从化学科学研究手段──化学实验方面展开化学科学的话,那么,本章则是从化学学科内容方面展开化学科学。

作为从学科内容方面使学生认识化学科学的启始章,本章是连接义务教育阶段《化学》、《科学》与高中化学的纽带和桥梁,对于发展学生的科学素养,引导学生有效地进行高中阶段的化学学习,具有非常重要的承前启后的作用。

“承前”意味着要复习义务教育阶段化学的重要内容,“启后”意味着在复习的基础上要进一步提高和发展,从而为化学必修课程其他章的学习,乃至整个高中阶段的化学学习奠定重要的基础。

因此,本章在全书中占有特殊的地位,具有重要的功能,是整个高中化学的教学重点之一。

2.内容的选择与呈现化学物质及其变化是化学科学的重要研究对象。

对于多达千万种的化学物质和为数更多的化学反应,人们要想认识它们的规律性,就必须运用分类的方法,分门别类地进行研究。

这既反映了化学科学的发展规律,也符合学生的认知规律。

因此,对化学物质及其变化的分类是本章的一条基本线索。

考虑到学生进入高中阶段进行化学学习时,一般都需要复习初中的知识,如化学基本概念和原理,重要物质的性质,以及各种物质间的化学反应等。

把化学反应与物质分类编排在高中化学的第二章 ,使学生对物质的分类、离子反应、氧化还原反应等知识的学习,既源于初中又高于初中,既有利于初、高中知识的衔接,又有利于学生运用科学过程和科学方法进行化学学习,立意更高些。

从物质分类来看,纯净物的分类,学生在初中已经较为系统地学习过,在这里主要是通过复习使学生进一步系统化。

人教版化学必修1第2章化学物质及其变化单元教学设计学号:135906姓名:黄茹联系方式:151********人教版必修1第2章 化学物质及其变化单元教学设计一、教材内容和体系分析 1.位置分析本单元处于高中人教版化学必修1的第二章,是高中化学从化学学科内容方面展开化学科学的起始章。

本单元作为从学科内容方面使学生认识化学科学的开始,是连接义务教育阶段《化学》、《科学》与高中化学的纽带和桥梁,对于发展学生的科学素养,引导学生有效地进行高中阶段的化学学习,具有非常重要的承前启后的作用。

“承前”意味着要复习义务教育阶段化学的重要内容,“启后”意味着在复习的基础上要进一步提高和发展,从而为化学课程其他章节的学习,乃至整个高中阶段的化学学习奠定重要的基础。

因此,本章在全书中占有特殊的地位,具有重要的作用,是整个高中化学的教学重点之一。

2.结构分析本单元的一条基本线索就是对化学物质及其变化的分类,化学学科的核心思想——分类观始终贯穿于单元始终。

包括物质分类法、胶体、电解质与离子反应、氧化还原反应基础四部分内容。

单元内容结构如图所示:三、 课程目标与教学目标化学课程目标由国家控制,以化学学科课程标准的形式向社会公布。

是实施该门课程管理、教学评价的基本依据。

化学教学目标由任课教师编制,是教师在调研了化学教学系统各要素之后对教学的预设。

化学课程目标是课时教学目标的基础。

编制化学教学目标时最具挑战性的是化学教师如何选择恰当的行为动词来表达对该任务的教学强度。

从教育的层级转化来讲,先有国家的教育目的、学校的培养目标,然后才有课程目标、学期目标、单元目标,最后才是课时的教学目标。

按照美国课程论专家泰勒的观点,教学目标和教学活动、教学评价是三位一体的关系。

化学教学目标是在调研了课程目标、化学教材、学校教学条件和学习者的实际之后,对化学教学所作的一种终极预设。

故本单元课程目标转化为三维教学目标过程如下:(一)先研读课程标准,其第三部分内容标准之“常见无机物及其应用” 对化学物质及其变化这个知识点的要求为:1.能根据物质的组成和性质对物质进行分类。

人教版必修1第二章《化学物质及其变化》教材分析与教学建议广州市第五中学黄昆一、本章节内容的地位和功能1.从必修1教材内容结构分析,第一章是从化学科学研究手段——化学实验方面展开化学科学;而第二章则是从化学学科内容方面展开化学学科。

作为学科内容方面使学生认识化学科学的起始章,是义务教育阶段和高中化学的纽带和桥梁,对于发展学生的科学素养,引导学生有效进行高中阶段的化学学习,具有非常重要的承前启后的作用。

2.本章内容分三个部分──物质的分类、离子反应和氧化还原反应,都属于化学基本概念范畴,是学生学习元素化合物重要的理论工具,也是深入认识和理解物质性质和化学变化的入门性知识,为化学必修课程的学习,乃至整个高中阶段的化学学习奠定了重要的基础。

因此,本章内容占有特殊的地位,具有重要的功能,是整个高中化学的教学重点之一。

3.从化学基本观念体系分析,本章内容作为重要的化学基本概念知识,涉及对学生元素观、微粒观、变化观和分类观的进一步形成和完善。

二、内容结构与特点分析从本章内容结构框架图可以看出,化学物质及其变化的分类的是统领本章的一条基本线索:纯净物的分类—→混合物的分类—→化学反应的分类。

化学物质和变化是化学科学的重要研究对象,要认识它们的规律性,就必须运用分类的方法,分门别类地进行研究。

第一节内容主要是对物质进行分类,从已有经验体会“物质分类”的目的和意义,—→从物质分类的实践中领悟“分类”方法的实质是分类标准的确定—→在新旧知识的联系中拓展“化学物质分类”的应用,体会“同一种元素的不同类物质之间的转化关系—→拓展从分散系的角度对混合物进行分类的知识,认识胶体的性质”。

第二第三节内容主要是对化学反应进行分类,主要可以从反应物和生成物的种类和多少、是否有离子参加和是否有电子转移三个标准进行分类,后两种分类是高中化学的新知识。

离子反应和氧化还原反应再高中化学学习中将大量涉及,这两种反应是重要的基础知识,是本章的重点内容。

本章最大的一个特点是在知识的呈现和方法的学习中都注重初高中知识的衔接。

通过复习初中的知识,如化学基本概念和原理、物质间的化学反应等,使学生对物质的分类、离子反应、氧化还原反应等知识的学习,既源于初中又高于初中,既有利于初高中的衔接,又有利于学生运用科学过程和科学方法进行化学学习。

三、内容与教学目标要求本章节内容,只有在必修模块有学习,但是其知识和方法的应用却贯穿整个高中化学的学习,是后续学习元素化合物和化学反应原理重要的基础知识。

教师在进行本章内容教学时一定要注意到教学内容的范围控制和教学难度的把握,不能因为重要就盲目扩大范围和加深难度增加学生的学业负担,也不能只注重知识点的落实,不注重方法的渗透。

本章知识作为重要的理论工具,就应该突出“工具”的作用,工具的使用效果取决于使用工具的方法和熟练程度,所以本章知识的教学目标要求取决于后续学习内容对本章知识运用要求的程度,后续学习内容必须用到的或有利于学习和掌握后续学习的内容和方法则可以着重落实、进行拓展,对于后续学习要求不高的知识则严格控制在必修要求的范围,不能随意拓展。

以下为本章知识的学业评价标准。

第一节物质的分类☆知识与技能:1.知道物质分类的目的是为了掌握同类物质的共同性质,分类的标准决定分类的结果。

2.能根据物质的组成和性质对纯净物进行分类,了解各类物质的共同性质及不同类别物质之间的转化规律。

3.知道分散系是混合物,根据分散质和分散剂的状态不同,可对分散系进行分类。

4.知道当分散剂是液体时,根据分散质粒子的大小,可分为溶液、胶体和浊液,并知道如何通过实验区分它们。

5.知道氢氧化铁胶体的制备方法。

☆过程与方法:1.通过对学生熟悉的物质进行分类,建立同类物质性质相似的观念,选择不同的分类标准是为了从不同角度研究物质的共同性质,初步学习用分类的思维指导新物质的学习。

2.通过对溶液、胶体和浊液性质的学习及相关验证实验的观察与分析,体会结论与证据之间的关系,初步形成化学实证研究的思想。

☆情感态度与价值观:通过物质分类方法与意义的学习,感受化学知识的结构之美,增强化学学习的兴趣和信心。

第二节离子反应☆知识与技能:1.知道酸、碱、盐在水溶液中能发生电离,都是电解质;会书写常见强酸、强碱和可溶性盐的电离方程式,并从电离的角度概括出酸碱盐的本质;知道有些酸和碱(醋酸、碳酸、一水合氨)的分子在水溶液中只有部分分子发生电离,大部分以分子形式存在。

2.根据实验提供的反应事实,能够从微观角度分析实验现象,建立离子反应的概念,了解离子反应进行的条件,并能判断离子反应能否发生。

3.能够根据实验事实,分析参加反应的离子种类和数量比例,书写离子反应方程式。

4.通过对实验事实进行分析,知道离子反应方程式代表了一类反应。

☆过程与方法:1.通过观察微观模型图等方式,对酸碱盐电离过程进行分析,了解微观粒子之间存在相互作用,完善物质微粒观。

2.通过对离子反应概念、离子方程式的书写等知识的学习,进一步建立化学反应事实与化学用语之间的联系。

3.通过对离子反应本质的学习,体会分类研究能够更好地掌握物质变化的规律,完善物质变化观。

☆情感态度与价值观:感受到化学变化是有规律的,增强化学学习的兴趣和信心。

第三节氧化还原反应☆知识与技能:1.通过对常见元素原子结构的分析,知道元素化合价与电子转移(得失或偏移)的关系。

2.根据实验事实了解氧化还原反应的本质是电子的转移,其表现为元素化合价的升降。

3.熟记常见物质的化合价,并能通过化合价的升降,判断氧化还原反应、电子转移的方向、氧化反应和还原反应、氧化剂和还原剂,氧化性和还原性,被氧化和被还原。

4.通过对四种基本反应类型、离子反应、氧化还原反应分类标准的比较,知道化学反应有多种不同的分类方法,各种分类方法由于划分的标准不同而有不同的反应规律。

5.能够从物质分类的角度列举常见的氧化剂和还原剂。

6.举例说明生产、生活中常见的氧化还原反应。

☆过程与方法:1.通过对氧化还原反应本质的学习,体会分类研究能够更好地掌握物质变化的规律,完善物质变化观。

2.通过从电子转移的角度分析氧化还原反应的本质,进一步感受微观粒子间存在相互作用,完善微粒观。

☆情感态度与价值观:1.感受到化学变化是有规律的,增强化学学习的兴趣和信心。

2.从氧化和还原这一对典型的矛盾中,领悟对立统一的辨证唯物主义观点。

四、课时安排第一节物质的分类2课时第二节离子反应 2 课时第三节氧化还原反应2课时测验讲评 2 课时总计8学时五、教学建议1.重视化学观念的建构化学基本观念是学生通过化学学习,再深入理解化学学科特征的基础上所获得的对化学的总观性认识。

化学教学中实施“观念的建构”的教学,有利于转变学生的学习方式,促进对知识的深刻理解和灵活运用,全面提高学生的科学素养。

(1)高度重视分类观的建构和应用本章是始终贯穿分类意识,分类观的建构是需要一定的知识为载体的,本章主要以物质和化学反应为载体,特别是第一节的简单分类法及其应用是学生初步形成分类观的基础,学生利用分类观继续学习第二、第三节,有利于学生理解化学反应分类的标准和意义。

同时,利用分类手段学习后续元素化合物知识,有利于学生掌握物质的常规性质,学生可通过将物质归类然后进行类比掌握物质的共同性质,是学生学习陌生物质性质重要抓手。

所以在第一节物质分类的教学中,要注重对学生分类观的建构,可以采用“结合生活实际谈谈分类的目的和意义——引导学生对物质进行分类并说明分类标准(知道不同的分类标准有不同的分类方法)——物质分类的意义是掌握同种物质性质相似——利用同种物质性质相似推测陌生物质的性质——归纳不同物质之间的转化方法”五个环节进行突破。

为后续元素化合物的学习打下方法基础,遇到没有学过的新物质,敢于从组成上分析其可能具有的性质,从而形成学习和记忆元素化合物知识的序。

案例1:物质分类的标准和意义(广州三中何露)第一部分:学会分类及分类的标准[引入] 在第一章的学习中,我们知道化学的学习是离不开实验的,假设现在要做制取氢气的实验,用什么药品?怎样才能快速地在实验室中找到我们所需要药品?(投影实验准备室图片,暗示实验药品分类摆放)[学生回答] 用锌粒与稀硫酸反应制取氢气。

在放金属的柜子找锌,在酸柜子找稀硫酸。

[引入分类法] 我们之所以能很快找到所需的药品,是因为实验老师已经把药品进行了分类摆放。

把大量事物按照事先设定的“标准”分类,是人们最熟悉也是最方便的工作方法。

[投影]目前人类发现和合成的化学物质超过3000万种,面对这么多的化学物质和如此丰富的化学变化,运用分类的方法不仅能使有关化学物质及其变化的知识系统化,还可以通过分门别类的研究,发现物质及其变化的规律。

[讲述] 这节课我们学习并应用物质的分类方法。

[板书] 第一节物质的分类[提问] 实验老师把药品分类的标准是什么呢?(提示物质分类一般按照其组成、性质或用途)[学生回答]组成[讲述] 在初中,我们就学过根据组成的不同将物质分为混合物和纯净物,将纯净物分为单质和化合物,将化合物分为酸、碱、盐和氧化物。

[板书][讲述] 在书上P25也有这个图,这是一种对同类事物进行再分类的方法,看上去像一棵树,我们称它为树状分类法。

[学生练习] 在图2-3上的方框内填上具体的化学物质。

填完后四人小组相互交流。

[学生汇报所填的物质][根据学生的回答板书](有意识书写以下物质,为后面埋下伏笔)单质Ca C H2氧化物CaO CO2 H2O酸HCl H2CO3H2SO4碱Ca(OH)2NaOH Ba(OH)2盐CaCl2 Na2CO3BaSO4混合物空气自来水[提问] 将物质分为混合物和纯净物,将纯净物分为单质和化合物,将化合物分为氧化物、酸、碱、盐的依据分别是什么?(提示观察黑板所写的物质和各类物质的定义)[学生回答] 根据组成是否单一的把物质分为混合物和纯净物,根据组成元素的异同把纯净物分为单质和化合物,根据组成的差异把化合物分成氧化物、酸、碱、盐。

[投影][提问] 观察黑板上所写的物质,若要你根据组成的不同对单质、氧化物、酸、碱、盐继续分类下去,可以怎样分?讲出分类的依据。

[学生回答] 单质(金属单质、非金属单质)、氧化物(金属氧化物、非金属氧化物)、酸(一元酸、多元酸;含氧酸、无氧酸;强酸、弱酸);碱(一元碱、多元碱;可溶性碱、不溶性碱);盐(钠盐、钙盐、碳酸盐、硫酸盐)[总结] 当分类标准不同时,同一物质可归为不同的类别,就出现了交叉分类,如课本P24,图2-2。

所以我们在分类时一定要用分类的标准设定好。

混合物的分类我们在下一课时会讲到。

第二部分:建立“同类物质性质相似”的观点[引入] 回到刚才的制取氢气实验,假如我们找不到锌和稀硫酸,是不是就制取不了氢气了?[学生回答] 可以用金属镁或铁代替锌,用盐酸或醋酸代替稀硫酸。