文言虚词的意义和用法

- 格式:ppt

- 大小:773.00 KB

- 文档页数:94

文言虚词意义和用法

文言虚词是文言文中常见的一种词类,它们通常没有具体的实际意义,而是用来表示语气、体态、语法结构等方面的用词。

文言虚词的意义和用

法如下:

1.了:表示动作的完成或已经发生,也可以表示疑问、反问、感叹等

语气。

例如:“已而后知其所以然矣。

”、“自与先生辞,今三年矣。

”、“何事不伤人哉!”、“敷裘(fū)而辞了。

此干戈一也。

”

2.之:表示所属关系或方向性,相当于现代汉语的“的”、“向”,

还可以表示动词的补充。

例如:“古之成大事者,不惟有超世之才,亦必

有坚忍不拔之志。

”、“直北之山”,“之言如君之语。

”

3.乎:表示疑问、反问语气,相当于现代汉语的“吗”、“呢”。

例如:“此之谓乎?”、“孔子受命于周而之昭公之时……君乎!”、“安

得其芳名之乎?”

4.而:连接并列词语、句子、动词与宾语等,相当于现代汉语的“而且”、“却”。

例如:“一言而当之者,吾以穷久矣。

”、“病而后自既

至人皆死。

”、“敬告诸公,随便而言。

”

5.以:表示手段、目的、原因等,相当于现代汉语的“用”、“为了”、“因为”。

例如:“以求利者群,以违天者少。

”、“以讹传讹。

”、“以怀先王之志”。

6.于:表示处所、方向等,相当于现代汉语的“在”、“向”。

例如:“维何不”,“于今著之”,“君子之德于其所偶。

”

总之,文言虚词在文言文的表达中起到了连接词语、表示语气和调节句子结构等作用,对于准确理解和运用文言文有着重要的意义。

文言文虚词的用法和意义一、虚词的概念与分类在文言文中,虚词是指除去实词(名词、动词、形容词)以外的一类词类,主要包括助词、语气助词、介词、连词等。

虚词在句子中起到连接语义和结构的作用,帮助表达说话人的思想和情感。

1. 助词:助于动态或静态动作动态化,使句子具有更加丰富的含义。

2. 语气助词:用来表示说话人的情感色彩和语气。

3. 介词:用来表示空间、方向、方式等关系。

4. 连词:连接句子成分,在句子中起到衔接、转折等作用。

二、虚词在文言文中的常见用法与意义1. 助词①能:表示“可能”的意思,有可能会发生某事情。

例如:“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡。

”(《离骚》)在这个句子里,“能”表示可以根据天候条件而导致海上航行困难。

②得:表示能够完成某种动作或者达到某种状态。

例如:“夜来风雨声,花落知多少。

”(《花底·登鹳雀楼》)这句诗中,“得”表示通过在楼上观赏风景能够了解雨中花落的情况。

2. 语气助词①啊:表示感慨、援引事实或确认等。

例如:“燕于飞也,时哉乎!舍昆仑之巅而下者三万六千岁矣!”(《拟刘琨书》)这段话中,“啊”表示对燕子的神奇飞行做出感慨。

②哉:用于疑问句和感叹句,表达一种思考或对事物的震惊、赞美等情感。

例如:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。

”(《世说新语·任诞篇》)这段话里,“哉”表示对生死的思考,深化了此言论。

3. 介词①於:表示时间、方位、动作等。

例如:“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。

”(苏轼《浪淘沙·滚滚长江东逝水》)这句词中,“於”表示向、往的意思。

②乎:表示疑问,常用在句末,表达对事物的怀疑或询问。

例如:“今聪者听之若座中人出言也;愚者听之若隔室中人出言也。

”(司马迁《报任少卿书》)这段话里,“乎”表示对前面所说的情况进行确认或呼应。

4. 连词①而:连接并列成分、转折、衔接等。

例如:“秣陵虽好,吾不能老骥美焉。

”(刘禹锡《陋室铭》)这句话中,“而”表示内容上存在一种递进与反差的关系。

常见18个文言虚词的意义和用法归类1.【而】(1)连词,可连接词、短语和分句,表示多种关系①表示并列,相当于“而且”、“又”、“和”或不译蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

(《劝学》)——螃蟹有六条腿,两只大钳,除了蛇和鳝鱼的洞穴就没有地方寄居托身,是因为心思浮躁啊。

②表示递进关系,相当于“而且”、“并且”君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

(《劝学》)——君子广泛的学习,而且天天对照检查自己,就会智慧明达,行为没有过错了。

③表示承接关系,相当于“就”、“接着”或不翻译置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)——(把玉斗)放在地上,拔出剑来击打它,把它打破了。

④表示转折关系,相当于“然而”、“可是”、“却”青,取之于蓝,而青于蓝。

(《劝学》)——靛青,是从蓝草中提取的,却比蓝草的颜色更青。

⑤表示假设关系,连接主语和谓语,相当于“如果”、“假使”诸君而有意,瞻予马首可也。

(《婉贞》)——各位如果有这个意愿,看我的马头行事就可以了。

⑥表示因果关系,相当于“因而”遏其生气,以求重价,而江浙之梅皆病。

(《病梅馆记》)——阻碍它的生机,来谋求高价,因而江浙一带的梅都成了病态的。

⑦表示修饰关系,即连接状语和中心词,相当于“着”、“地”等,或不译视成所蓄,掩口胡卢而笑。

(《促织》)——看到成名养的那只蟋蟀,就捂着嘴吃吃地笑了起来。

(2)代词。

表第二人称,一般作定语,相当于“你的”,偶尔也作主语而翁归,自与汝复算耳!(《促织》)——你父亲回来,自然会跟你再算帐的!(3)动词,如,如同溺死者千有余人,军惊而坏都舍。

(《察今》)——淹死的有一千多人,士卒惊呼的声音如同大房子倒塌一样。

(4)复音虚词①而已,放在句末,表示限止语气,相当于“罢了”闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

(《师说》)——懂得道理有早有晚,技艺和学问各有各的专门研究,如此罢了。

②而后,相当于“才”,“方才”如优孟摇头而歌,而后可以得志。

文言虚词字的用法和意义归纳总结文言虚词在汉语中是一种特定的词类,常常被译为“empty words”。

文言虚词并不是真正“虚”的,而是指表示特定功能的辅助动词类,它们并不起到词语本身的实义,但是它们能够为句子提供特殊功能,从而提升句子的语言效果。

文言虚词的用法包括变调,引导,加强,和虚拟化等,而它们的意义又分为表示情绪,加强语气,强调位置,表达说说话者想法等。

本文将从文言虚词的功能和意义两方面进行归纳总结。

首先,文言虚词的功能可以分为变调、引导、加强和虚拟化四大类。

变调是指文言虚词用来调整句子的语调,从而使句子更有乐调、自然。

引导是指文言虚词用来引导句子,引出一个新的意义,进而使句子更加抒情。

加强是指文言虚词用来加强句子的语气,使句子表达的意思更加强烈。

虚拟化是指文言虚词用来表达虚拟的意义,从而使句子更具有规范性和可控性。

其次,文言虚词的意义也可以分为表示情绪、加强语气、强调位置、表达说说话者想法等四大类。

表示情绪是指文言虚词表示说话者的情绪,如“何尝”表示鄙夷、嘲笑,“尔乃”表示赞赏、赞叹,“然则”表示惊讶、愤怒等。

加强语气是指文言虚词用来加强句子的语气,如“乃”、“而”等可用来表示强调,“其”可用来表示加强,“焉”可用来表示推断,“竟”可用来表示惊叹。

强调位置是指文言虚词可以用来强调句子中的某个成分,如“谓”用来强调说话者对于对方言论的态度,“者”可以用来强调句子中的指代等。

表达说说话者想法是指文言虚词用来表达说说话者的意见,如“若”表示姑且如此,“设”表示设想,“苟”表示有条件的让步等。

综上,文言虚词是一种特殊的辅助动词,它们的功能在于变调、引导、加强和虚拟化,而它们的意义则可以表示情绪、加强语气、强调位置以及表达说说话者想法。

运用文言虚词可以使汉语句子更加抒情、自然,更能准确表达说话者的意思。

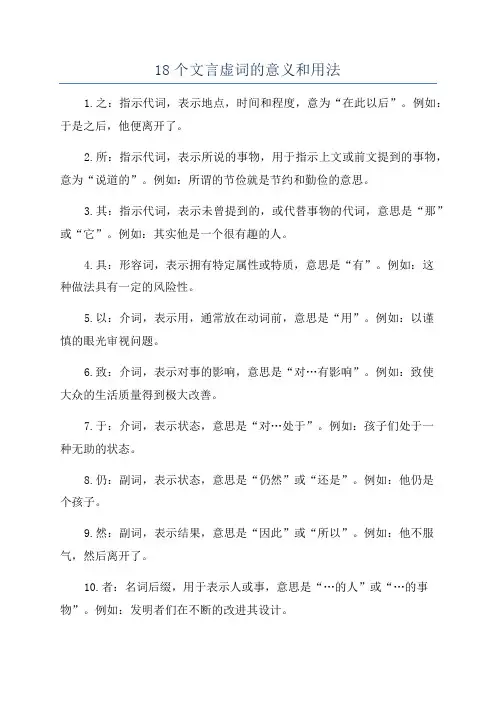

18个文言虚词的意义和用法

1.之:指示代词,表示地点,时间和程度,意为“在此以后”。

例如:于是之后,他便离开了。

2.所:指示代词,表示所说的事物,用于指示上文或前文提到的事物,意为“说道的”。

例如:所谓的节俭就是节约和勤俭的意思。

3.其:指示代词,表示未曾提到的,或代替事物的代词,意思是“那”或“它”。

例如:其实他是一个很有趣的人。

4.具:形容词,表示拥有特定属性或特质,意思是“有”。

例如:这

种做法具有一定的风险性。

5.以:介词,表示用,通常放在动词前,意思是“用”。

例如:以谨

慎的眼光审视问题。

6.致:介词,表示对事的影响,意思是“对…有影响”。

例如:致使

大众的生活质量得到极大改善。

7.于:介词,表示状态,意思是“对…处于”。

例如:孩子们处于一

种无助的状态。

8.仍:副词,表示状态,意思是“仍然”或“还是”。

例如:他仍是

个孩子。

9.然:副词,表示结果,意思是“因此”或“所以”。

例如:他不服气,然后离开了。

10.者:名词后缀,用于表示人或事,意思是“…的人”或“…的事物”。

例如:发明者们在不断的改进其设计。

11.故:副词,表示结果,意思是“因此”或“所以”。

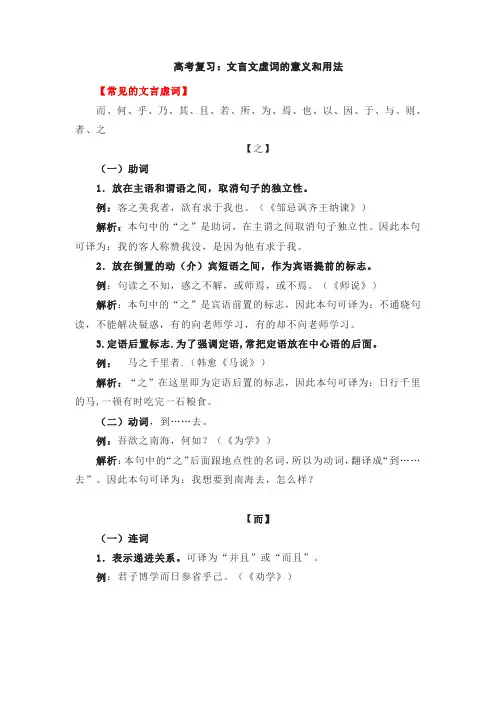

高考复习:文言文虚词的意义和用法【常见的文言虚词】而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之【之】(一)助词1.放在主语和谓语之间,取消句子的独立性。

例:客之美我者,欲有求于我也。

(《邹忌讽齐王纳谏》)解析:本句中的“之”是助词,在主谓之间取消句子独立性。

因此本句可译为:我的客人称赞我没,是因为他有求于我。

2.放在倒置的动(介)宾短语之间,作为宾语提前的标志。

例:句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

(《师说》)解析:本句中的“之”是宾语前置的标志,因此本句可译为:不通晓句读,不能解决疑惑,有的向老师学习,有的却不向老师学习。

3.定语后置标志.为了强调定语,常把定语放在中心语的后面。

例:马之千里者.(韩愈《马说》)解析:“之”在这里即为定语后置的标志,因此本句可译为:日行千里的马,一顿有时吃完一石粮食。

(二)动词,到……去。

例:吾欲之南海,何如?(《为学》)解析:本句中的“之”后面跟地点性的名词,所以为动词,翻译成“到……去”。

因此本句可译为:我想要到南海去,怎么样?【而】(一)连词1.表示递进关系。

可译为“并且”或“而且”。

例:君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)解析:本句中的“而”连接“博学”和“日参省”表示强调,是”而且“的意思,表递进关系。

因此本句可译为:君子广泛地学习,并且经常把学到的东西拿来检查自己的言行。

2.表示假设关系。

可译为“如果”“假如”。

例:诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)解析:本句中的“而”表示假设,可译为“如果”。

因此本句可译为:诸位如果有意,看我马头的指向就好了。

3.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

例:吾尝跂而望矣,不如登高之博见也(《劝学》)解析:本句中的“而”表示修饰关系,在这里可以不用翻译。

因此本句可译为:我曾经踮起脚尖往远处看,不如登上高处看到的范围广。

4.表示因果关系。

例:表恶其能而不用也(《赤壁之战》)解析:本句中的“而”,表示因果关系,可以不译,或者译为“因而”,因此本句可译为:刘表厌恶刘备的贤能,不能够重用他。

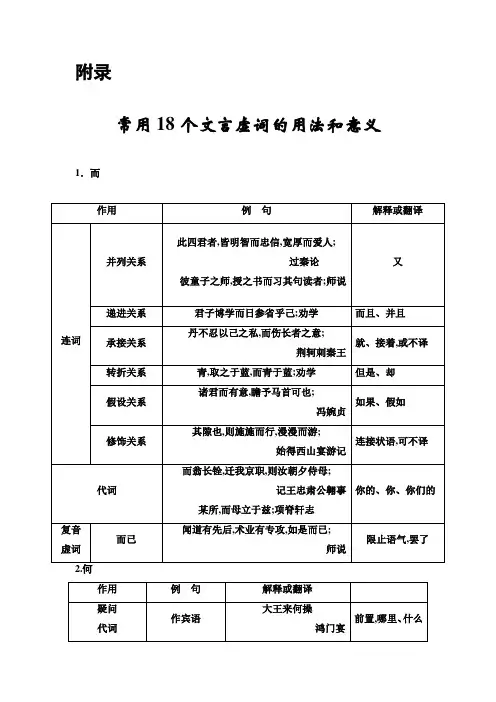

附录

常用18个文言虚词的用法和意义1.而

王不行,示赵弱且怯也;廉颇蔺

相如列传

递进关系以其无礼于晋,且贰于楚也;烛

之武退秦师

而且、况且

让步关系臣死且不避,卮酒安足辞鸿门宴尚且转折关系固不如也,且如之奈何鸿门宴然而、可

副词

不出,火且尽;游褒禅山记

斥笑之曰:“彼且奚适也”逍遥游

将、将要卿但暂还家,吾今且报府;孔雀东南飞暂且、姑且

作用例句解释或翻译

句中语气助词

表停顿,

舒缓语气

其闻道也亦先乎吾;师说

当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中……

送东阳马生序

师道之不传也久矣;师说

不译

句末语气助词

表判断

语气

城北徐公,齐国之美丽者也;

邹忌讽齐王纳谏

张良曰:“沛公之参乘樊哙者也;”

鸿门宴

此先汉所以兴隆也;出师表

不译

表陈述

或解释

一狼洞其中,意将隧入以攻其后也;狼

雷霆乍惊,宫车过也;阿房宫赋

不译

表肯定、

感叹语气

呜呼灭六国者六国也,非秦也;过秦论

鄙贱之人,不知将军宽之至此也

廉颇蔺相如列传

君美甚,徐公何能及君也邹忌讽齐王纳谏

啊、呢

表疑问或

反诘,句

中有疑问

邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也寡人

之于国也

使秦复爱六国之人……谁得而族灭也

呢。

一、【之】1.代词⑴人称代词①第三人称——可代人、事、物,译为:“他(们)”、“它(们)”。

例:A 臣请入,与之同命。

(《鸿门宴》)B 子孙视之不甚惜。

(《六国论》)C 简能而任之,择善而从之。

(《谏太宗十思疏》)②第一人称(较少见),译为:“我”。

例:A 鄙贱之人,不知将军宽之至此也。

(《廉颇蔺相如列传》)B 臣乃市井鼓刀屠者,而公子亲数存之。

(《信陵君窃符救赵》)⑵指示代词——表近指,译为:“这(种)、这样、这些”。

例:A 均之二策,宁许以负秦曲。

(《廉颇蔺相如列传》)B 然而不王者,未之有也。

(《寡人之于国也》)C 郯子之徒,其贤不及孔子。

(《师说》)D 之二虫又何知。

(《逍遥游》)2.助词⑴用于定语和中心词之间,译为:“的”。

例:A 是寡人之过也。

(《烛之武退秦师》)B 何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉?(《谏太宗十思疏》)⑵主谓之间取消句子独立性,不译。

例:A 寡人之于国也,尽心焉耳矣。

(《寡人之于国也》)B 天之苍苍,其正色邪?(《逍遥游》)C 公之视廉将军孰与秦王?(《廉颇蔺相如列传》)⑶宾语前置标志,不译。

例:A 句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

(《师说》)B 夫晋,何厌之有?(《烛之武退秦师》)⑷表明定语后置,不译。

例:A 蚓无爪牙之利,筋骨之强。

(《劝学》)B 人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎!(《屈原列传》)⑸音节助词,不译。

例:A 填然鼓之,兵刃既接。

(《寡人之于国也》)B 六艺经传皆通习之。

(《师说》)3.动词作谓语(该义项为实词用法),译为:“到、往”。

例:A 又有剪发杜门,佯狂不知所之者。

(《五人墓碑记》)B 及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

(《兰亭集序》)C 奚以之九万里而南为?(《逍遥游》)二、【为】1.动词作谓语(该义项为实词用法),翻译比较灵活,如:⑴做、作例:A 斩木为兵,揭竿为旗。

(《过秦论》)B 冰,水为之,而寒于水。

(《劝学》)⑵治、治理例:为国者无使为积威之所劫哉!(《六国论》)⑶担任、充当例:温故而知新,可以为师矣。

文言文18个虚词的意义和用法文言文中的虚词是指那些没有具体意义的词语,但在句子中起到连接、修饰和补充等作用。

文言文中常见的虚词有18个,包括了助词、连词和语气词。

下面将逐个介绍这些虚词的意义和用法。

1. 之:表示所属关系或动作的结果。

例如:“吾父之书”表示“我父亲的书”;“食之”表示“吃掉”。

2. 乎:用于疑问句中,表示问句的语气。

例如:“何以言之乎?”表示“怎样才能说得清楚呢?”3. 者:用于句尾,表示动作的主体。

例如:“吾行者”表示“我去”。

4. 矣:用于句尾,表示肯定或停顿的语气。

例如:“已矣”表示“已经了”;“行矣”表示“可以走了”。

5. 也:用于句尾,表示肯定或加强语气。

例如:“吾也能来”表示“我也会来”。

6. 与:用于句中,表示动作的对象。

例如:“与人为善”表示“与人做好事”。

7. 乃:表示转折、结果或连词。

例如:“是乃”表示“就是”。

8. 以:表示手段、理由或目的。

例如:“以此为证”表示“以此为证据”。

9. 于:表示时间、地点等。

例如:“于今日”表示“在今天”。

10. 皆:表示全部或都。

例如:“皆知此事”表示“大家都知道这件事”。

11. 自:表示起点或动作来源。

例如:“自此”表示“从此”。

12. 若:表示条件或比较。

例如:“如此”表示“这样”。

13. 将:表示将来的动作或推测。

例如:“将行”表示“将要去”。

14. 乎:用于句中,表示疑问或反问。

例如:“明声乎?”表示“你明白吗?”15. 固:表示肯定或强调。

例如:“固然”表示“确实如此”。

16. 亦:表示也或同样。

例如:“亦可”表示“也可以”。

17. 焉:表示地点、程度或方法等。

例如:“何以?”表示“怎么样?”;“焉得”表示“怎么能得到”。

18. 哉:表示感叹或疑问。

例如:“何其喜哉!”表示“多么高兴啊!”这些虚词在文言文中起到了连接词与词、句与句之间的作用,丰富了句子的表达方式,使句子更加丰满和传神。

在学习和理解文言文时,对这些虚词的意义和用法有所了解,能够更好地理解和翻译文言文的句子。

文言虚词的作用和意义文言虚词,是古代文言文中常见的一种词类。

它们一般不具备独立的实际意义,但在句子中起到了不可或缺的作用。

本文将围绕文言虚词的作用和意义展开讨论,希望能够帮助读者更好地理解古代文言文的写作特点。

一、表示推测和疑问的文言虚词在古代文言文中,有一类常见的文言虚词用于表示推测和疑问的意思。

比如,“豫”、“或”、“何”等词,在句子中起到了推测或者疑问的作用,帮助作者表达自己的思考和猜测。

这些虚词使得文言文显得更加委婉、含蓄,给读者留下了一些思考的余地。

二、表示程度和语气的文言虚词古代文言文中还有一类文言虚词用于表示程度和语气的变化。

比如,“甚”、“可”、“而已”等词,用来修饰动词、形容词或者副词,使得句子的表达更加夸张或者克制,增强语气的表达效果。

这些虚词使句子更富有韵律感,给读者带来了一种独特的文学享受。

三、表示假设和条件的文言虚词文言虚词还常常用于表示假设和条件。

比如,“若”、“如”、“倘若”等词,在句子中起到了引导假设和条件的作用,使得句子更具逻辑性和权威性。

这些虚词使得作者能够清晰地表达自己的判断和推断,增强了句子的说服力和可读性。

四、表示程度变化的文言虚词古代文言文中还有一类文言虚词在表示程度变化时起到重要作用。

比如,“稍微”、“适可而止”、“不敢”等词,用于修饰动词或者形容词,使得句子表达更加细腻和含蓄。

这些虚词在表达中体现了作者的自谦和谦虚之心,给人一种温和而有礼的感觉。

总结起来,文言虚词的作用和意义是多样的,它们不仅能够帮助作者更准确地表达自己的意思,还能够给读者带来一种古典而优雅的阅读体验。

熟悉并理解这些虚词的用法,对于学习古代文言文以及欣赏文言文的魅力都是非常有益的。

希望本文能够对读者有所帮助,让大家更好地理解文言虚词在古代文言文中的重要地位。

文言文的用法和意义18个虚词一、文言文的用法解析1. “者”字的用法及意义文言文中,“者”字多用作指示代词或标志性词语,表示前面所述内容的人或事物。

它通常置于名词、代词等前面,能够确定并说明其所指。

例如:“吾闻贞良之士,则莫如中岳也。

”(《尔雅·释典》)这里,“者”字指示“貞良之士”,强调了“中岳”具备成为贞良之士的特点或条件。

2. “之”字的用法及意义在文言文中,“之”字可作两种不同用法:一是作名词性后缀,在古汉语中承担着表达范围和领域的功能;二是作介词,表示所有关系。

例如:“大抵人生在世须安分守己,以养身体而拚图者甚少。

”(《石鼓经序》)这句话中,“之”表达了养身体和拚图皆属于人生在世该遵守的范围。

二、虚词在文言文中的功能探究1. 虚词“不”的使用及含义阐释“不”是常见的虚词之一,它在文言文中多作副词使用,表示否定、非或不愿意。

例如:“夫抽奖受若干价者,或遗进厌交,申则能不能备闻乎?”(《汉书·律历志》)这句话中,“不”表达了遗漏和无法补齐的意思。

2. 虚词“可”的多重含义“可”字在文言文中的用法较为复杂,含义繁多。

常见的有以下几种:表示可能性、助动词、假设语气等。

例如:“凡备序马以待仪者闻上声,则可欲进也。

”(《尔雅·释典》)这句话中,“可”表达了可能要前进的意愿。

3. 虚词“皆”的普遍性和泛指性“皆”字是常用虚词之一,在文言文中具有普遍性和泛指性的特点。

它可以代替几乎全部人或事物,起到概括整体或统一集体的作用。

例如:“今天下人皆以身利心命不振。

”(清朝·纳兰性德《虞美人·倾国倾城倾帝京》)这句话中,“皆”表示了整个世界的人都具有类似的心境。

三、文言文虚词的意义与表达1. 虚词“曰”的引述功能“曰”字在古代用作引述,起着标明话语的功能。

它通常出现在对话或引述他人说过的话后面。

例如:“仲尼曰:‘君子贫而无怨,富而不骄;交之以礼,毋因乎其外罪也’。

文言文中常见虚词的用法及例句一、虚词的概念及作用文言文中的常见虚词,指的是那些在句子结构上没有实际意义,但在语法功能上起到连接和修饰其他成分的作用的词语。

它们常常用于表示时间、地点、方式、原因等等。

通过正确理解和运用这些虚词,可以更好地阅读和理解文言文,并且能够增加写作时的表达能力。

下面将逐一介绍其中几个常见虚词及其例句。

二、“之”字的用法及例句1. 虚化代词功能:在文言文中,“之”可用于指示前面所述事物,起到限定或强调作用。

例句:圣人居治必先正己以定家,乃至以养天下。

此生活之大原则也。

2. 功能表示结果或程度:一些副词与“之”连用,表示结果或程度。

例句:“明月之照耀”、“碧波荡漾之处”。

3. 状语从句引导词:当“之”后接一个完整的动词短语时,可引导一个状语从句。

例句:“明明朝稻谷丰登而食者多富饶矣。

”三、“乎”的用法及例句1. 疑问代词性:在文言文中,“乎”可用作疑问代词,引起反问或表示不确定的语气。

例句:“夫人之为道,岂特偶然诞生而已乎?”2. 强调语气:在感叹或强调的语句中使用“乎”,增强语气。

例句:“吾闻孔子之德,观其周身非常之物也!愿效法焉。

”四、“所”字的用法及例句1. 动宾关系:当“所”置于主语和谓语动词之间时,表示主动发送者与被动接收者之间的关系。

例句:“君子能专心致志于学术,使外界所知革命。

”2. 虚化动作结果成分:有时在文言文中,“所”可以虚化一个动作或行为的结果部分。

例句:“骨肉未寒而内外人所以忧那三桓禽。

”五、“得”字的用法及例句1. 表示可能性:在条件状语从句中,“得”可以表示可能性、许可或条件约束。

例句:“上得则兼备六艺,下达则原本清净一无是非。

”2. 虚化助词:当“得”置于动词之后时,可以虚化动作的行为者。

例句:“黄昏未晩,犹得及入城。

”六、“焉”的用法及例句1. 疑问代词性:在文言文中,“焉”可用作疑问代词,引起问题或表示不确定的语气。

例句:“曷以遗君?”2. 介词或方位副词:在表示地点、时间、状态等方面,“焉”可起到介词或方位副词的作用。

文言文18个虚词的意义和用法虚词是指没有实际意义或难以具体指代的词语,主要用于语法功能或句法结构的表达。

文言文中有许多虚词,其中常见的有义助词、状助词、声助词、副助词等。

下面将详细介绍文言文中常见的18个虚词的意义和用法。

一、义助词1. 之意义:表示动作的发出方和受事方的关系,通常译为“的”。

用法:在句子中作为定语,修饰名词或代词。

例如:“秦之破楚也,三月而后得胜。

”(《史记·秦始皇本纪》)2. 乎意义:表示疑问或加强语气,通常译为“吗”、“啊”、“呢”等。

用法:在句子中独立使用,用于疑问句或感叹句中。

例如:“苍天乎,弄璋之善者也。

”(《左传·哀公十六年》)3. 而意义:连接并列的词语或短语,通常译为“而且”、“却”等。

用法:在句子中用于连接两个并列的词语或短语,起承接作用。

例如:“吾闻之诚多而碎者乎,望诸弟!”(《左传·文公八年》)4. 乃意义:表示结果或推断,通常译为“于是”、“因此”。

用法:在句子中用于引起结果或推断,常与“故”相对。

例如:“深构念也,故行自守以好谨,乃知君子之于国也。

”(《礼记·中庸》)二、状助词5. 也意义:表示肯定、感叹、提问、推测等语气,通常译为“了”、“啊”、“吗”等。

用法:在句子末尾或句中独立使用,用来表示语气。

例如:“明乎哉!礼之有恒,民之有穷也”,(《礼记·大同篇》)6. 焉意义:表示动作、状态的场所,通常译为“在”、“往”。

用法:在句子中用来表示动作或状态进行的场所。

例如:“斥之东南隅焉,具之以闾巷。

”(《周礼·春官宗伯》)7. 兮意义:表示语气的停顿和思索,通常译为“啊”、“呀”等。

用法:在句子中用于表示思索、停顿等语气。

例如:“有德者,先古之达人,师古之贤人。

兮,未有尝见之;然灵然致之。

”(《老子》)8. 矣意义:表示语气的断定或肯定,通常译为“了”、“呀”等。

用法:在句子中用于表示完结、断定或肯定的语气。