高三复习文学类文本阅读之小说阅读

- 格式:doc

- 大小:69.50 KB

- 文档页数:9

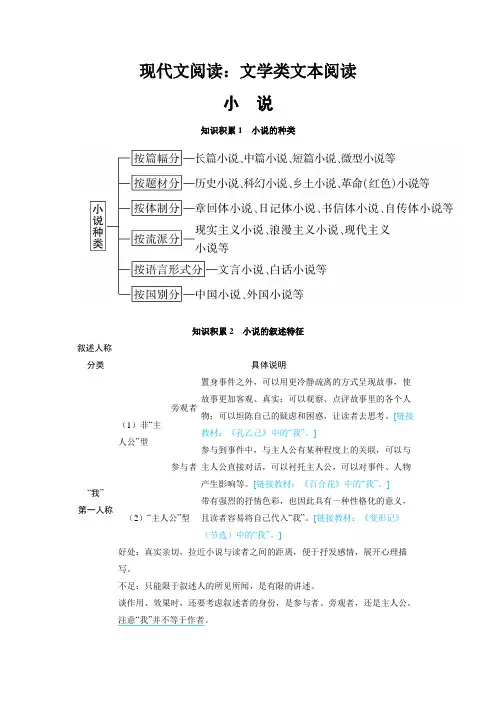

现代文阅读:文学类文本阅读小说知识积累1小说的种类知识积累2小说的叙述特征叙述人称分类具体说明“我”第一人称(1)非“主人公”型旁观者置身事件之外,可以用更冷静疏离的方式呈现故事,使故事更加客观、真实;可以观察、点评故事里的各个人物;可以坦陈自己的疑虑和困惑,让读者去思考。

[链接教材:《孔乙己》中的“我”。

]参与者参与到事件中,与主人公有某种程度上的关联,可以与主人公直接对话,可以衬托主人公,可以对事件、人物产生影响等。

[链接教材:《百合花》中的“我”。

](2)“主人公”型带有强烈的抒情色彩,也因此具有一种性格化的意义,且读者容易将自己代入“我”。

[链接教材:《变形记》(节选)中的“我”。

]好处:真实亲切,拉近小说与读者之间的距离,便于抒发感情,展开心理描写。

不足:只能限于叙述人的所见所闻,是有限的讲述。

谈作用、效果时,还要考虑叙述者的身份,是参与者、旁观者,还是主人公。

注意“我”并不等于作者。

“你”第二人称叙述者以直接对话的方式,与作品中的“你”进行交流。

使用这种叙述人称虽然可以拉近叙述者和读者之间的距离,增强抒情性和亲切感,但在小说的叙述中略显拗口。

“他”第三人称不受叙述者的见闻和感觉的约束,相对自由。

该叙述人称可以将人物的心理活动展现出来;还可以展示同一时间不同人物在不同地点发生的事情。

叙述视角(1)常见的叙述视角类别说明及其效果全知视角大致对应“零聚焦”,是从与故事无关的旁观者立场进行叙述的视角。

作用:①视野开阔,适合讲述时空延展度大、矛盾复杂、人物众多的故事;②自由度高,叙述时可以在不同人物、事件中自由切换;③客观全面,能够让读者全面了解事件。

限知视角大致对应“内聚焦”。

包括主人公视角和见证人视角两种。

主人公视角就是作品中主人公的视角。

既可以用第一人称来叙述,也可以用第三人称来叙述。

见证人视角,即作品中次要人物(一般是线索人物)的视角,通常采用第一人称“我”来叙述。

作用:①设置悬念,激发读者的阅读期待。

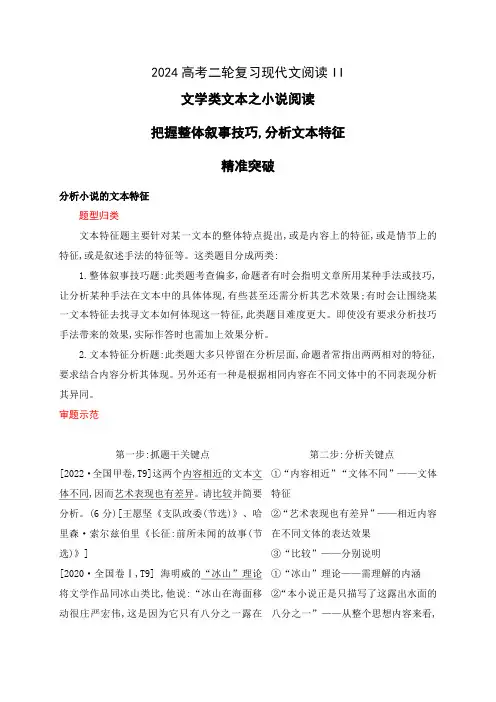

2024高考二轮复习现代文阅读II文学类文本之小说阅读把握整体叙事技巧,分析文本特征精准突破分析小说的文本特征题型归类文本特征题主要针对某一文本的整体特点提出,或是内容上的特征,或是情节上的特征,或是叙述手法的特征等。

这类题目分成两类:1.整体叙事技巧题:此类题考查偏多,命题者有时会指明文章所用某种手法或技巧,让分析某种手法在文本中的具体体现,有些甚至还需分析其艺术效果;有时会让围绕某一文本特征去找寻文本如何体现这一特征,此类题目难度更大。

即使没有要求分析技巧手法带来的效果,实际作答时也需加上效果分析。

2.文本特征分析题:此类题大多只停留在分析层面,命题者常指出两两相对的特征,要求结合内容分析其体现。

另外还有一种是根据相同内容在不同文体中的不同表现分析其异同。

审题示范第一步:抓题干关键点第二步:分析关键点[2022·全国甲卷,T9]这两个内容相近的文本文体不同,因而艺术表现也有差异。

请比较并简要分析。

(6分)[王愿坚《支队政委(节选)》、哈里森·索尔兹伯里《长征:前所未闻的故事(节选)》] ①“内容相近”“文体不同”——文体特征②“艺术表现也有差异”——相近内容在不同文体的表达效果③“比较”——分别说明[2020·全国卷Ⅰ,T9] 海明威的“冰山”理论将文学作品同冰山类比,他说:“冰山在海面移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露在①“冰山”理论——需理解的内涵②“本小说正是只描写了这露出水面的八分之一”——从整个思想内容来看,水面上。

”本小说正是只描写了这露出水面的八分之一。

请据此简要说明本小说的情节安排及其效果。

(6分)(海明威《越野滑雪》) 文本内容只显示了一小部分③“情节安排”——情节如何体现“冰山”理论④“及其效果”——运用这种方式有什么效果[2020·浙江卷,T12] 作者用了哪些手法使小说结构紧凑?(6分)(康斯坦丁·帕乌斯托夫斯基《雪》) ①“哪些手法”——思考叙事技巧②“结构紧凑”——结构上的文本特征[2019·全国卷Ⅰ,T9]《理水》是鲁迅小说集《故事新编》中的一篇,请从“故事”与“新编”的角度简析本文的基本特征。

2025届高考语文一轮复习阶段测试-文学类文本阅读(小说)一、现代文阅读阅读下面的文字,完成小题。

客轿赵淑萍郑店王来了兴致,今天去姚城,打算特地去看一场戏。

天蒙蒙亮,他就出发了。

他穿了双半旧不新的草鞋,兜里塞了一双布鞋和两个馒头。

出门前,特意经过儿子的房门口,顺手一推,这小子睡觉居然又没闩门。

房里一股酒气,鼾声打得像响雷。

“真是前世作孽,出了这个败家子儿。

”郑店王长叹一声,步子沉沉地上了路。

“郑店王,出门办事?”路上的人半是招呼半是讨好。

郑店王说:“姚城今日有滩簧班子,我去看看。

”对方说:“你舍得跑那么远的路去看一场戏?”郑店王自顾自走去,脚步轻盈起来。

“死老抠,那么长的一溜店,还穿着破草鞋装穷。

”招呼的人冲着他走远了的背影咒上一句。

出了竹岙村,一轮残月隐在天空,东边云层一抹绯红,日头立马就要蹦出来。

郑店王的脸渐渐舒展开来,嘴里还哼起几句跑调的滩簧。

他似乎想见戏场子里敲锣打鼓,生旦们齐齐地等着他到场呢。

他没别的嘴好,就是恋着戏。

到了横河镇上,几顶客轿闲置在路边,轿夫们一见是他,生意也懒得兜。

“打咱做生意起,这土财主就没坐过轿子。

”一个长个子嚷嚷着。

“哼!哪一天他坐了,除非是他死老婆又娶亲了。

”一个矮胖子悻悻地说。

可人家郑店王正常着呢,您没看见,郑店王悠悠穿着草鞋走着呢!想着自己不坐轿,等于又多了一笔进账,他心里乐开了花。

郑店王穿了一身做客的马褂,他不想让城里人看不起他,似乎,看戏就得有相称的服装,他跑这么远去看戏,可他从来没在竹岙村大大方方地看过戏。

每年有草台班子在乡村巡回演出,每个地方的乡绅、财主、富农总归得出点钱,请村里人看几场戏。

这对于他,简直是割他的肉要他的命,每当这时候,他总是借故东藏西躲。

开戏了,锣鼓一响,他坐立不安,就像有无数条小虫在咬他的内脏,但他又不敢露面。

他知道,出了钱的族长太公、王财主等就坐在台前的一排好位置,抽着旱烟嗑着瓜子扬扬得意。

他也怕村里人看见他,讽刺他只进不出。

只有夜里戏演到后半场的时候,他才把那顶旧旧的绍兴毡帽往下一拉,鬼鬼祟祟地向戏台走去。

2024届高考语文备考一轮复习:文学类文本之小说的阅读方法考情分析(1)以现当代的中外名篇或名家作品为主,作品内容具有较强的文学性或审美情趣、具有深刻的现实意义。

文章多节选自现当代名篇,情节相对完整,能展现人物的性格侧面。

作品多反映底层人的生活。

(2)人物选择上,主人公大多平凡而典型,他们身上具有闪光点;主题上,反映小人物身上勤劳、善良、乐于助人、轻财重义等中华传统美德,以弘扬核心价值观为主,多展现中国人民在革命、建设、改革征程上的高贵品质。

(1)问题设计侧重小说“三要素”(人物形象、故事情节、环境)和主题。

往往在以下题型中选择4个考查:①把握故事情节(含“探究情节设计的合理性”);②揣摩人物形象;③注意环境描写;④概括(或探究)主题;⑤品味赏析语言;⑥赏析艺术技巧;⑦理解及鉴赏小说的标题。

(2)问题的切入点较小,问题较具体。

集中于分析综合和鉴赏题。

(3)更趋向关注对人生、对社会的思考。

集中于拓展和探究题。

基础知识一、小说的概念及“三要素”小说是通过完整的故事情节和典型的环境描写来塑造具有典型性格的人物形象,多角度多层次地反映现实生活的文学体裁。

2.小说的“三要素”生动的人物形象、完整的故事情节和人物活动的具体环境是小说必须具备的三要素。

其中,人物是核心,情节是骨架,环境是依托。

二、小说篇幅(1)长篇小说(六万字或十万字以上)。

一般认为,字数在六万或十万以上的小说为长篇小说,还可细分为小长篇(一般六万字到十万字),中长篇(一般十几万字到三五十万字),超长篇(一般超过百万字)。

(2)中篇小说(三万字至六万字)。

一般认为,字数在三万字至六万字的小说为中篇小说。

也有少数十几万字的小说也被算作中篇而不归于长篇,这取决于文章内容的丰富度。

(3)短篇小说(几千字至三万字)。

一般认为,字数在几千字到三万字的小说为短篇小说。

(4)微型小说(数百字至几千字)。

一般认为,微型小说的字数应在两千字以下。

三、常考小说题材、主题(1)军事小说。

2024高考二轮复习现代文阅读II文学类文本之分析小说结构、情节线索题精准突破小说结构分析题一、三种常见结构模式小说情节的结构主要通过情节的推进或情绪的勾连、材料的组织来构成。

传统小说的结构模式通常是以时空为本位的线性结构模式,具体有以下三种。

1.基本模式:开端一发展一高潮一结局。

目前高考选文多为这样的结构模式。

“开端”是小说所反映的矛盾冲突的开始(往往能够看出作者的褒贬倾向);“发展”是小说主要矛盾冲突从发生到激化的演变过程:“高潮”是决定矛盾各方面的命运或者主要矛盾即将解决的关键时刻,是矛盾冲突发展到顶点,人物思想斗争最紧张、最激烈、最尖锐的阶段(最能表现人物思想性格的部分);“结局”是矛盾得到解决,人物的发展已经完成,故事有了最后的结果,主题思想得到充分展示,是情节发展的必然结果(往往是议论、抒情句段)。

2.摇摆式:通常所说的“一波三折”。

大多数小说情节的运行并不呈现为一条直线,总会在某处放慢速度甚至停下来做点什么,再回到轨道,这就出现了情节的摇摆。

情节的摇摆往往赋予小说更为摄人心魂的魅力。

3.出乎意料又在情理之中式:俗称“欧·亨利”式笔法。

指在结尾处出其不意地揭示真相,而这个真相通常都出人意料,而回扣前面的情节,一切又都在情理之中,从而增加小说情节的生动性。

二、常见线索及作用1.小说常见的线索(1)人物线索,如《祝福》就是以“我”的所见、所闻、所感为线索的。

(2)事物线索,如《项链》就是以“项链”为线索的。

(3)事件线索,如《变色龙》就是以警官奥楚蔑洛夫处理“狗咬人事件”为线索的。

(4)以时间、空间或人物心理、情感为线索,如《林教头风雪山神庙》既有时间、空间的变化,也有林冲心理、情感的变化。

2.线索的安排安排线索,可以是单线,也可以是双线。

双线一股是以作品中的两个主要人物(或事件)分别进行的,可分为明线和暗线。

(1)明线:人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索。

(2)暗线:未直接描绘的人物活动或事件所间接呈现出来的线索。

文学类文本阅读之小说阅读【小说的基本知识】1、概念:小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

2、三要素:人物、情节、环境3、环境:包括社会环境和自然环境。

社会环境主要交待作品的时代背景;自然环境主要包括人物活动的时间、地点、景物,用以烘托气氛,表现人物感情等。

4、情节:起着展示人物性格,表现作品主题的作用。

它一般包括开端、发展、高潮、结局等四部分,有的还包括序幕、尾声。

5、塑造人物形象是小说反映社会生活的主要手段。

常见的塑造人物形象的方法有正面描写、侧面描写。

正面描写包括肖像描写、心理描写、行动描写、语言描写等;侧面描写包括环境描写及对其他人物的描写等。

6、小说中叙述故事情节,有顺叙、倒叙、插叙等方法。

顺叙是最基本的叙事方法。

倒叙是把故事的结尾或其中某一重要部分提前,作品的主体部分还是顺叙故事情节。

插叙是在顺序故事情节当中,插入叙述一些相关内容。

也可以说,倒叙、插叙,是顺叙故事情节中配合使用的叙述方法。

7、小说的题目命题方式多种多样:①以主要人物形象命题:《我的叔叔于勒》②以故事发生的环境命题:《边城》《故乡》③以小说主要情节命题:《林黛玉进贾府》《林教头风雪山神庙》《范进中举》《董师傅游湖》④以小说线索命题:《项链》《药》(情节、结构)⑤以作品主题命题:《洗澡》《子夜》《红与黑》⑥以悬念命题:海明威《丧钟为谁而鸣》(吸引阅读兴趣)【小说命题角度】1、理情节:①用简明的语句概括故事情节。

②这一情节在文中起什么什么作用。

2、析人物:①指出小说对人物进行描写的具体方法,并说明好处或者作用;②简要概括人物的性格特征;③对文中人物进行客观公平的评价。

3、看环境:①文中景物描写有什么特点,起什么作用;②就指定的环境描写分析其对人物或表达主题的作用。

4、谈构思:①说说作品在材料安排有何特点,分析其好处;②这句(段)话在文中结构上起什么作用;③联系全文,指出某某物在文中结构上起什么作用。

5、讲方法:①文中运用了什么表现方法以及用它塑造形象时所起的作用;②文中特有的表达方式是如何为作者表情达意服务的;③在语言运用上有何特点;④从语言运用角度,鉴赏文中画线句子。

⑤本文人物语言有哪些特点?请分别举例说明。

6、明主题:①用自己的话概括作者的写作意图,作品的主题;②这篇文章的主旨是什么,为什么?③前后说法,是否有矛盾,为什么?④阐释小说的社会意义。

在这六方面中,出现频率较高的考点是理情节、析人物、看环境、明主题,仍然是以三要素为主。

第一课时理情节【教学目标】1、了解小说的特点。

2、鉴赏小说故事情节3、学习并掌握小说阅读的解题思路与解题方法【教学重点】把握故事情节的作用。

【教学过程】一、《考纲》要求:小说阅读与散文阅读在《考纲》要求上是一样的。

散文与小说的区别:1、散文重在抒情,小说主要是叙事;2、散文一般比较真实,小说多数是虚构;3、散文以第一人称为多,小说多种人称均有;4、小说有较完整的故事情节,重在刻画人物形象,而散文没有这么突出。

二、故事情节小说的主题思想需要在情节的发展过程中展现出来,有的小说甚至有多条线索多种矛盾相互交错,要准确地理解作品的主题,必须理清作品的线索和情节。

分析情节,要善于把握故事发生的开端、发展、高潮、结局这四个环节,并能概括各部分的要义,为提炼主题思想做准备。

同时,我们还须从情节的发展中把握人物形象,因为情节是人物性格形成和发展的历史,在事件发展的过程中,才能显现出人物灵魂深处的东西来,离开了情节,就不知道人物怎样做事,也就无法分析人物性格特征。

要了解人物性格,必须透过情节中发生的事情这种外在现象去剖析现象背后的本质。

鉴于小说的情节在表现主题和刻画人物方面的重要性,命题者往往围绕情节构思及其作用命题。

(一)、情节概括答题模式1、【常见题型】(1)、用一句话或简明的语句概括故事情节。

(2)、文中共写了哪几件事?请依次加以概括。

(3)、这篇小说的情节是如何展开的?请概括回答。

(4)、概括小说的部分内容(包括指出开端、发展、高潮和结局四部分中的某一方面)2、【常见回答】(1)、一句话概括情节式答案主要用概括性的语句表述小说的主要情节,一般形式是:什么人在什么时间,什么地点,做了什么事情。

如有必要,可再加上该事情的结果和产生的影响。

★(2009安徽高考《董师傅游湖》)这篇小说的主要情节是什么?解题思路:这篇小说情节较为简单,就是标题--董师傅游湖,不过里面还有一个人物----小翠,所以其主要情节可以概括为:董师傅领小翠游湖。

参考答案:董师傅领小翠游湖。

(2)、分点概括情节★(2010广东,沃尔夫冈博歇尔特《面包》)请概括小说的主要情节。

答:①妻子发现丈夫偷拿面包。

②丈夫撒谎掩饰。

③妻子替丈夫圆谎。

④第二天晚餐,妻子多分了面包给丈夫。

解析:仔细梳理整个事件,便可发现整个事件的发展分为四个阶段,这里不好用一句话来概括主要情节,就可采用针对每个阶段进行概括的方式,认真组织语言,答案即出。

★2011题11:请用简明的语言梳理这篇小说的脉络。

答案示例一:做好鸟笼,拒卖鸟笼给老大夫,送鸟笼给彼贝,台球房醉酒。

(事件发展脉络)答案示例二:期待好价钱,信守与彼贝的约定,不忍孩子失望决定送鸟笼,送鸟笼后兴奋与失落交织。

(主人公心里变化脉络)【试题解析】答案不拘一格。

概括小说脉络,既可从事件发展脉络来概括,也可从主人公心里变化脉络来概括,有一定宽泛性。

(二)、情节作用答题模式情节是小说中用于表现人物性格发展变化的事件,它是生活片断的有机剪辑,又是矛盾发生、发展的过程。

把握好故事情节,是读懂小说的关键。

可抓住小说的事、物、人、情、时间、空间等线索,理清小说的矛盾冲突,体会情节对人物形象的塑造及主题的揭示所起到的作用。

1、【常见题型】(1)、小说叙写某一情节,有什么作用?请作简要分析。

(2)、简要分析小说情节的特点(双线交织、悬念、曲折性、合理性等)及作用。

(3)、作者反复写某一情节,有什么作用?作者写某一段,对展开情节有什么作用?2、【常见回答】从结构上:设置悬念;为后面的情节发展做铺垫或埋伏笔;照应前文;推动情节发展或转折;作为线索,贯穿全文。

从内容上:点明人物活动的环境;表现了(突出了)人物性格;表现主旨或深化了主题。

根据要求组织语言表达:XX情节(事物)在文中有……作用,突出了……,表现了……★08江苏12题:小说第二段(“侯银匠中年丧妻……很精到”),对全文情节展开有什么作用?请具体说明。

这道题虽然与情节相关,但实际上是“作用好处类题目”。

问:作用好处类题目如何回答?析:结构--不同的位置在结构上的不同作用:开启下文、承上启下、收缩全文、卒章显志。

这些专业术语的使用实际上就是现代文简答题解题方法之一的“随俗顺时法”,即答案中的用语要尽量采用语文专业术语和习惯说法。

如结构方面的可考虑“承上启下、过渡自然、首尾呼应、结构严谨”等词语;内容、主旨方面可考虑“强化、深化、升华、画龙点睛”等词语情节方面的可考虑“悬念、铺垫、反差”等词语写作手法方面的可考虑“欲扬先抑、欲擒故纵、象征、虚实结合、寓褒于贬”等词语。

除了“随俗顺时法”,还有“要点满足法”“沙里淘金法”“组装焊接法”(针对整个文本阅读的,不赘述)内容--要考虑怎么呼应的?要考虑到在三要素中,人物是小说的核心,小说的主要任务是塑造人物,写出鲜明的人物形象;情节是小说的骨架;环境是小说的依托。

首先要分析第二段的相关情节展现了人物的什么?(整体提问)突出了侯菊的能干,突出了父女俩相依为命。

这些是如何照应下文的?答案就不言而喻了。

答案:①从父女相依为命着眼,为下文选女婿,打陪嫁首饰,在女儿出嫁后父亲的孤独这些情节提供依据。

(顾按,此题答案似不甚通顺,方家宜斟酌之)②从突出侯菊的精细能干着眼,为写侯菊改装花轿,出租花轿,成为当家媳妇等情节提供依据。

★08江苏15题:小说题为“侯银匠”,但写侯菊的文字多,请结合全文探究作者这样安排的理由。

(6分)这是探究题,较难,表面上看考查的是对小说作品结构的把握,对小说情节安排作用的分析,但实际上解答此题时需要把握的是人物,需要仔细分析主要人物和次要人物之间的正面和侧面、明和暗的关系,体会作者的匠心独运之处。

答案:①小说的主旨是表现侯银匠,侯家父女相依为命,侯菊继承了父亲的精细、勤劳等品质,写侯菊就是表现侯银匠。

②小说的主旨是表现侯银匠,女儿出嫁是他生活中的大事,更多描写此时此刻的情景,重点突出,可以避免平铺直叙。

③小说的主旨是表现侯银匠,作者截取侯菊出嫁前后的片段,正面描写侯菊,间接烘托出侯银匠的人生况味。

④小说的主旨是表现侯银匠,作者实写侯菊,暗写侯银匠,以有形写无形,更有情趣。

⑤小说的主旨是表现侯银匠,更多描写女儿出嫁前后的情景,在人物关系中深刻表现中国传统的人情美、人性美,意味深长。

【解析】小说题为“侯银匠”,但写侯菊的文字多,所以小说的主旨一定是在侯银匠身上,但却写了女儿,则是运用了正侧描写、实写暗写等。

答案只要言之成理即可。

既然能够以情节为载体考查人物,同样可以以情节为载体考查环境。

如:《祝福》中作者在开头、中间、结尾安排了三次祝福的场景,多不多余?为什么?这主要就是鉴赏环境描写的作用。

★(2010全国课标,11莫泊桑《保护人》)小说后半部分引用了报纸上的一段报道,作者这样写对情节安排有哪些作用?(6分)答:①补充叙事,集中揭示人物之间的矛盾关系,使情节的内在逻辑更加合理。

②加速情节发展,为下文玛兰的言行提供依据,使小说进入高潮。

③给读者留下更多的想象空间,强化情节平中见奇的效果。

(三)小说开头作用(1)、小说的开头如果是设疑法或悬念法(提出疑问,然后在行文过程中或结尾才回答疑问),其作用是造成悬念,引出下文,并引起读者的思考,吸引读者把小说读下去。

答题角度为:①引起读者的思考。

②引出下文的情节。

③突出人物形象。

④揭示小说的主题。

(2)小说的开头如果是写景法,答题角度为:交代故事发生的环境、渲染气氛、烘托人物心情。

(四)、小说结尾作用(1)、小说的结局如果如果出人意料,(欧亨利式结尾)答题角度为:①从结构安排上看,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,如石破天惊,猛烈撞击读者的心灵,产生震撼人心的力量。

②从表现手法上看,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。

③从主题上看,能更好地深化主题。

(2)、小说的结局如果是令人伤感的悲剧,答题角度为:①从主题上看,能更好地深化主题。

②从表现人物性格看,能更好地塑造人物性格。

③这种结局令人感动,令人回味,引人思考。

(3)、小说的结局如果是令人喜悦的大团圆,答题角度为:①从表达效果上看,小说喜剧结局给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味。

②从阅读者的情感体验看,喜剧性的结尾与主人公、作者的意愿构成和谐的一体,给人以欣慰、愉悦之感。