1_3章习题[附答案]

- 格式:doc

- 大小:39.06 KB

- 文档页数:7

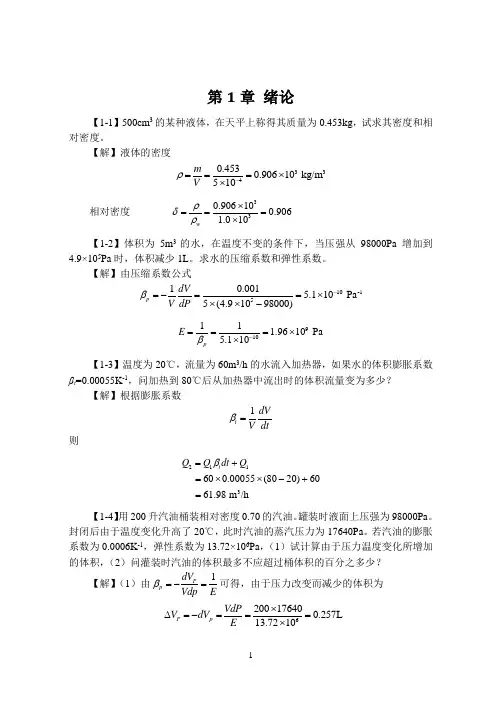

第1章 绪论【1-1】500cm 3的某种液体,在天平上称得其质量为0.453kg ,试求其密度和相对密度。

【解】液体的密度3340.4530.90610 kg/m 510m V ρ-===⨯⨯相对密度 330.906100.9061.010w ρδρ⨯===⨯ 【1-2】体积为5m 3的水,在温度不变的条件下,当压强从98000Pa 增加到4.9×105Pa 时,体积减少1L 。

求水的压缩系数和弹性系数。

【解】由压缩系数公式10-1510.001 5.110 Pa 5(4.91098000)p dV V dP β-=-==⨯⨯⨯- 910111.9610 Pa 5.110pE β-===⨯⨯ 【1-3】温度为20℃,流量为60m 3/h 的水流入加热器,如果水的体积膨胀系数βt =0.00055K -1,问加热到80℃后从加热器中流出时的体积流量变为多少?【解】根据膨胀系数1t dVV dtβ=则2113600.00055(8020)6061.98 m /ht Q Q dt Q β=+=⨯⨯-+= 【1-4】用200升汽油桶装相对密度0.70的汽油。

罐装时液面上压强为98000Pa 。

封闭后由于温度变化升高了20℃,此时汽油的蒸汽压力为17640Pa 。

若汽油的膨胀系数为0.0006K -1,弹性系数为13.72×106Pa ,(1)试计算由于压力温度变化所增加的体积,(2)问灌装时汽油的体积最多不应超过桶体积的百分之多少?【解】(1)由1β=-=P p dV Vdp E可得,由于压力改变而减少的体积为6200176400.257L 13.7210⨯∆=-===⨯P p VdP V dV E由于温度变化而增加的体积,可由1β=tt dV V dT得 0.000620020 2.40L β∆===⨯⨯=t t t V dV VdT(2)因为∆∆t p V V ?,相比之下可以忽略由压力变化引起的体积改变,则 由 200L β+=t V V dT 得 1198.8%200110.000620β===++⨯t V dT 【1-5】图中表示浮在油面上的平板,其水平运动速度为u =1m/s ,δ=10mm ,油品的粘度μ=0.9807Pa ·s ,求作用在平板单位面积上的阻力。

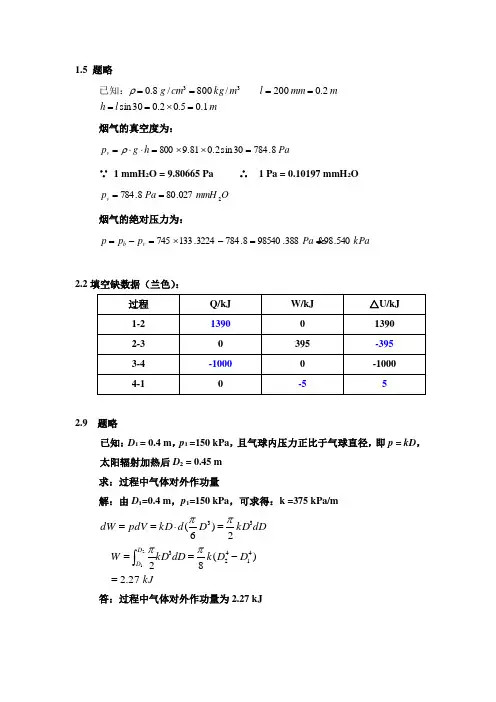

m l h mmm l m kg cm g 1.05.02.030sin 2.0200/800/8.033=⨯======ρ已知:烟气的真空度为:Pa h g p v 8.78430sin 2.081.9800=⨯⨯=⋅⋅=ρ∵ 1 mmH 2O = 9.80665 Pa ∴ 1 Pa = 0.10197 mmH 2OO mmH Pa p v 2027.808.784== 烟气的绝对压力为:kPa Pa p p p v b 540.98388.985408.7843224.133745==-⨯=-=2.2填空缺数据(兰色):2.9 题略已知:D 1 = 0.4 m ,p 1 =150 kPa ,且气球内压力正比于气球直径,即p = kD ,太阳辐射加热后D 2 = 0.45 m 求:过程中气体对外作功量解:由D 1=0.4 m ,p 1=150 kPa ,可求得:k =375 kPa/mkJD D k dD kD W dDkD D d kD pdV dW D D 27.2)(822)6(414233321=-===⋅==⎰ππππ答:过程中气体对外作功量为2.27 kJ解:由题意:△U = 0 → T 2 = T 1 = 600 K 由理想气体气体状态方程, 有:Pa p p T V p T V p T V p 512112222111100.2313⨯==== △U =△H = 03.7 题略解:(1)混合后的质量分数:ωCO 2 = 5.6 %, ωO 2 =16.32 %, ωH 2O =2 %, ωN 2 =76.08 % (2) 折合摩尔质量: M eq = 28.856 kg/kmol (3) 折合气体常数: R eq = 288.124 J/(kg ·K ) (4) 体积分数:φCO 2= 3.67 %, φO 2=14.72 %, φH 2O =3.21 %, φN 2=78.42 %(5)各组分气体分压力:p CO 2 = 0.01101 MPa , p O 2 =0.04416 MPa , p H 2O =0.00963 MPa , p N 2 =0.2353 MPa下面是附加的一些例题,供参考:一、试求在定压过程中加给理想气体的热量中有多少用来作功?有多少用来改变工质的热力学能(比热容取定值)? 解:∵ 定压过程总加热量为: q =c p △T其中用来改变热力学能的部分为:△u= c v △T 而 c p = c v +R gK J K kJ p p mR V V mR s m S g g /1426.1/101426.13ln 208.0005.0ln ln31212=⨯=⨯⨯=-==∆=∆-∴ 定压过程用来作功的部分为:w =R g △T二、2kg 某种理想气体按可逆多变过程膨胀到原有体积的3倍,稳定地从300℃降低到60℃,膨胀过程中作功418.68 kJ ,吸热83.736 kJ ,求:(1)过程的多变指数;(2)气体的c p 和c V 。

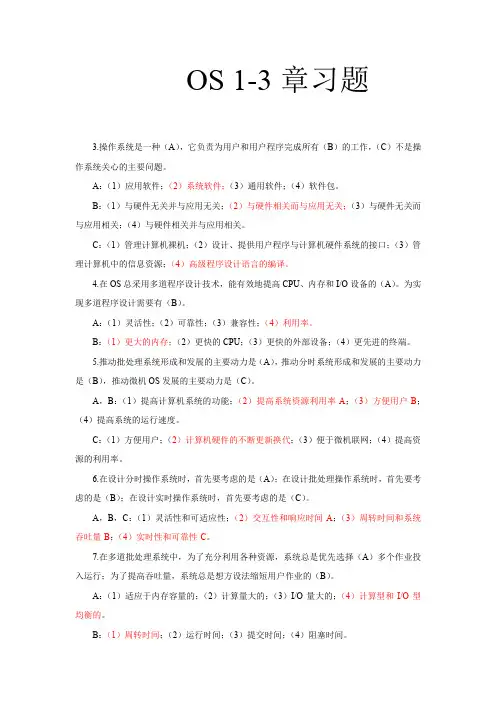

OS 1-3章习题3.操作系统是一种(A),它负责为用户和用户程序完成所有(B)的工作,(C)不是操作系统关心的主要问题。

A:(1)应用软件;(2)系统软件;(3)通用软件;(4)软件包。

B:(1)与硬件无关并与应用无关;(2)与硬件相关而与应用无关;(3)与硬件无关而与应用相关;(4)与硬件相关并与应用相关。

C:(1)管理计算机裸机;(2)设计、提供用户程序与计算机硬件系统的接口;(3)管理计算机中的信息资源;(4)高级程序设计语言的编译。

4.在OS总采用多道程序设计技术,能有效地提高CPU、内存和I/O设备的(A)。

为实现多道程序设计需要有(B)。

A:(1)灵活性;(2)可靠性;(3)兼容性;(4)利用率。

B:(1)更大的内存;(2)更快的CPU;(3)更快的外部设备;(4)更先进的终端。

5.推动批处理系统形成和发展的主要动力是(A),推动分时系统形成和发展的主要动力是(B),推动微机OS发展的主要动力是(C)。

A,B:(1)提高计算机系统的功能;(2)提高系统资源利用率-A;(3)方便用户-B;(4)提高系统的运行速度。

C:(1)方便用户;(2)计算机硬件的不断更新换代;(3)便于微机联网;(4)提高资源的利用率。

6.在设计分时操作系统时,首先要考虑的是(A);在设计批处理操作系统时,首先要考虑的是(B);在设计实时操作系统时,首先要考虑的是(C)。

A,B,C:(1)灵活性和可适应性;(2)交互性和响应时间-A;(3)周转时间和系统吞吐量-B;(4)实时性和可靠性-C。

7.在多道批处理系统中,为了充分利用各种资源,系统总是优先选择(A)多个作业投入运行;为了提高吞吐量,系统总是想方设法缩短用户作业的(B)。

A:(1)适应于内存容量的;(2)计算量大的;(3)I/O量大的;(4)计算型和I/O型均衡的。

B:(1)周转时间;(2)运行时间;(3)提交时间;(4)阻塞时间。

8.从下面关于操作系统的论述中,选出一条正确的论述。

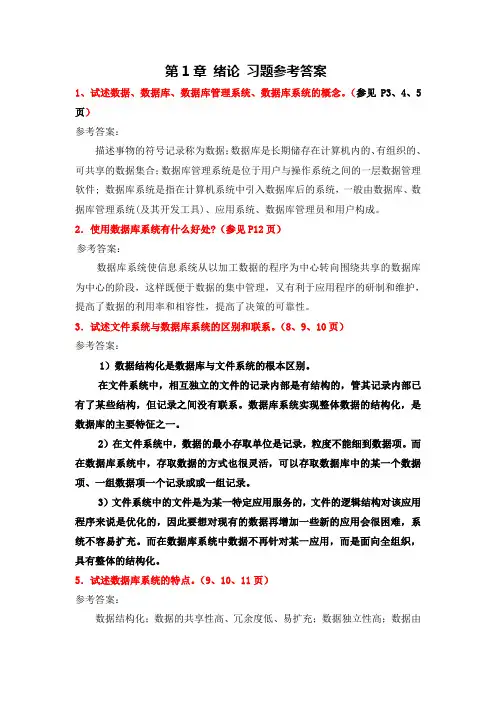

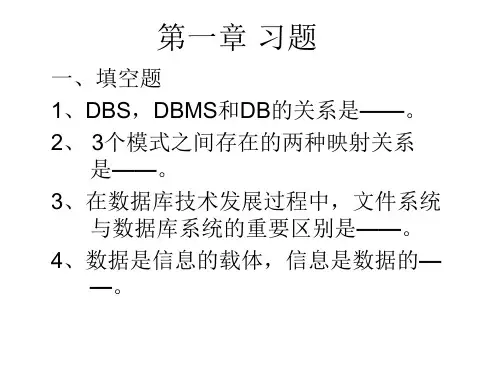

第1章绪论习题参考答案1、试述数据、数据库、数据库管理系统、数据库系统的概念。

(参见P3、4、5页)参考答案:描述事物的符号记录称为数据;数据库是长期储存在计算机内的、有组织的、可共享的数据集合;数据库管理系统是位于用户与操作系统之间的一层数据管理软件; 数据库系统是指在计算机系统中引入数据库后的系统,一般由数据库、数据库管理系统(及其开发工具)、应用系统、数据库管理员和用户构成。

2.使用数据库系统有什么好处?(参见P12页)参考答案:数据库系统使信息系统从以加工数据的程序为中心转向围绕共享的数据库为中心的阶段,这样既便于数据的集中管理,又有利于应用程序的研制和维护,提高了数据的利用率和相容性,提高了决策的可靠性。

3.试述文件系统与数据库系统的区别和联系。

(8、9、10页)参考答案:1)数据结构化是数据库与文件系统的根本区别。

在文件系统中,相互独立的文件的记录内部是有结构的,管其记录内部已有了某些结构,但记录之间没有联系。

数据库系统实现整体数据的结构化,是数据库的主要特征之一。

2)在文件系统中,数据的最小存取单位是记录,粒度不能细到数据项。

而在数据库系统中,存取数据的方式也很灵活,可以存取数据库中的某一个数据项、一组数据项一个记录或或一组记录。

3)文件系统中的文件是为某一特定应用服务的,文件的逻辑结构对该应用程序来说是优化的,因此要想对现有的数据再增加一些新的应用会很困难,系统不容易扩充。

而在数据库系统中数据不再针对某一应用,而是面向全组织,具有整体的结构化。

5.试述数据库系统的特点。

(9、10、11页)参考答案:数据结构化;数据的共享性高、冗余度低、易扩充;数据独立性高;数据由DBMS统一管理和控制。

6.数据库管理系统的主要功能有哪些? (4页)参考答案:数据定义功能、数据操纵功能、数据库的运行管理、数据库的建立和维护功能。

7.试述数据模型的概念(13页)、数据模型的作用、数据模型的三个要素。

热工基础1-3章部分习题参考答案1-41-51-7某种气体在气缸中进行一缓慢膨胀过程,其体积由31.0m 增加到325.0m ,过程中气体压力循{}{}34.0-24.0m MP v p a =变化。

若过程中气缸与活塞的摩擦保持为200 N ,当地大气压力为0.1MP a ,气缸截面面积为31.0m ,试求:(1)气体所作的膨胀功W ;(2)系统输出的有用功W U ;(3)若活塞与气缸无摩擦,系统输出的有用功W u ,re 。

解:(1)该过程可视为可逆过程()KJ dv v pdv w 5.25104.024.06=⨯-==⎰⎰(2) ()KJ v p p w b f w 8.1615.01.01.01200=⨯⎪⎭⎫⎝⎛+=∆+=∴KJ w w w w u 7.88.165.25=-=-= (3) 若无摩擦KJ v p w b w 15=∆= ∴KJ w w w w re u 5.10155.25,=-=-=1-9某蒸汽动力厂加入锅炉的每1MW 能量要从冷凝器排出0.58MW 能量,同时水泵要消耗0.02MW 功,求气轮机输出功率和电厂的热效率。

解:由能量守恒:0.58+P-0.02=1∴P=1-0.58+0.02=0.44电厂对外输出净功等于产生功减去水泵耗功=0.44-0.02=0.4242.0142.010===q w η2-12-3-252 KJ/kg2-62-10某大型气轮机装置的压缩机从环境大气中吸入压力为95 kPa 、温度为20 ℃的空气,空气进入压气机时速度较小,流出压气机时气流压力为1.52MPa 、温度为430℃、速度为90 m/s ,压气机输入功率5000 kW ,试确定空气的质量流量。

已知空气的焓仅是温度的函数,T c h p =。

解:取压气机为系统,为稳定开口系。

()s m f mW zq g c q H Q +∆+∆+∆=221 压气机可视为绝热。

Q=0; 且01=f c , 0=∆z , s KJ W s /5000-= ∴()0212212=-+-sf m p m W c q T T c q()()s kg sKJ c T T c W q f p sm /1210902120430004.1/500021322212=⨯⨯+-⨯=+-=-3-93-113-12113-13。

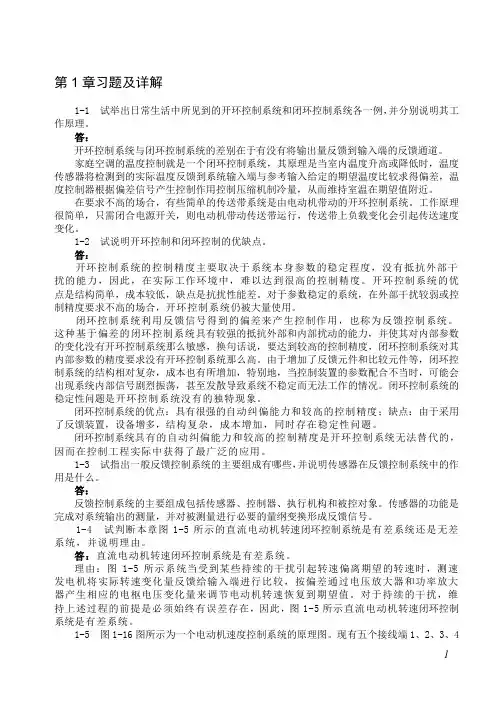

第1章习题及详解1-1 试举出日常生活中所见到的开环控制系统和闭环控制系统各一例,并分别说明其工作原理。

答:开环控制系统与闭环控制系统的差别在于有没有将输出量反馈到输入端的反馈通道。

家庭空调的温度控制就是一个闭环控制系统,其原理是当室内温度升高或降低时,温度传感器将检测到的实际温度反馈到系统输入端与参考输入给定的期望温度比较求得偏差,温度控制器根据偏差信号产生控制作用控制压缩机制冷量,从而维持室温在期望值附近。

在要求不高的场合,有些简单的传送带系统是由电动机带动的开环控制系统。

工作原理很简单,只需闭合电源开关,则电动机带动传送带运行,传送带上负载变化会引起传送速度变化。

1-2 试说明开环控制和闭环控制的优缺点。

答:开环控制系统的控制精度主要取决于系统本身参数的稳定程度,没有抵抗外部干扰的能力,因此,在实际工作环境中,难以达到很高的控制精度。

开环控制系统的优点是结构简单,成本较低,缺点是抗扰性能差。

对于参数稳定的系统,在外部干扰较弱或控制精度要求不高的场合,开环控制系统仍被大量使用。

闭环控制系统利用反馈信号得到的偏差来产生控制作用,也称为反馈控制系统。

这种基于偏差的闭环控制系统具有较强的抵抗外部和内部扰动的能力,并使其对内部参数的变化没有开环控制系统那么敏感,换句话说,要达到较高的控制精度,闭环控制系统对其内部参数的精度要求没有开环控制系统那么高。

由于增加了反馈元件和比较元件等,闭环控制系统的结构相对复杂,成本也有所增加,特别地,当控制装置的参数配合不当时,可能会出现系统内部信号剧烈振荡,甚至发散导致系统不稳定而无法工作的情况。

闭环控制系统的稳定性问题是开环控制系统没有的独特现象。

闭环控制系统的优点:具有很强的自动纠偏能力和较高的控制精度;缺点:由于采用了反馈装置,设备增多,结构复杂,成本增加,同时存在稳定性问题。

闭环控制系统具有的自动纠偏能力和较高的控制精度是开环控制系统无法替代的,因而在控制工程实际中获得了最广泛的应用。

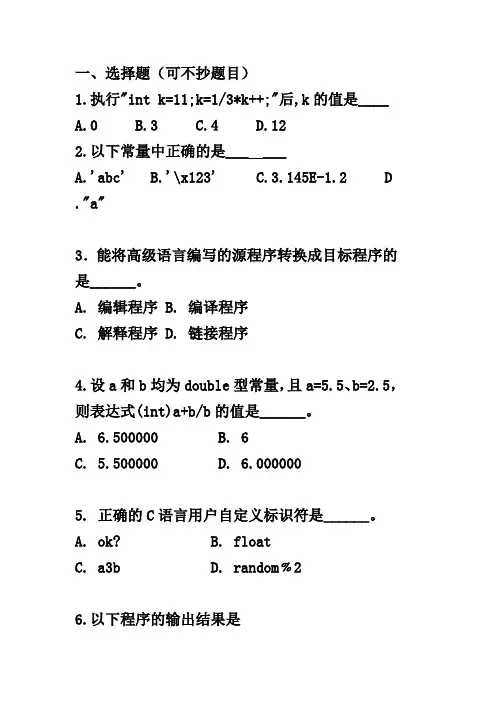

一、选择题(可不抄题目)1.执行"int k=11;k=1/3*k++;"后,k的值是____A.0B.3C.4D.122.以下常量中正确的是___ ___A.'abc'B.'\x123'C.3.145E-1.2D."a"3.能将高级语言编写的源程序转换成目标程序的是______。

A. 编辑程序B. 编译程序C. 解释程序D. 链接程序4.设a和b均为double型常量,且a=5.5、b=2.5,则表达式(int)a+b/b的值是______。

A. 6.500000B. 6C. 5.500000D. 6.0000005. 正确的C语言用户自定义标识符是______。

A. ok?B. floatC. a3bD. random﹪26.以下程序的输出结果是void main( ){int a=12,b=12;printf("%d %d\n",--a,++b);}A.10 10B.12 12C.11 10D.11 13二、填空题(可不抄题目)1.若有"int a=5;a+=a-=-a*a;",则a的值是___2.表达式a=3*5,a*4,a+5的值是___________3. C程序开始往往含有以“#”开头的命令,它们是命令。

在程序中以“/*”开始, 以“*/”结束的内容, 它们是程序中的部分, 用以帮助阅读程序。

程序代码的录入,生成程序*.c,语法分析查错,翻译生成程序*.obj,与其它目标程序或库链接装配,生成程序*.exe。

4. 设int a; float f; double i ;则表达式10+'a'+i*f值的数据类型是___________。

三、程序题:1、编写一个程序,能显示出以下两行文字(用顺序结构完成)。

2、从键盘上输入三个小数,求出平均值,并输出这三个数和平均值,要求平均值保留2位小数位数。

第一章工程材料导论练习题一、思考题1.布氏和洛氏硬度法各有什么优缺点?下列情况应采用那种硬度法来检查其硬度?库存钢材硬质合金刀头锻件台虎钳钳口2.下列符号所表示的力学性能指标的名称和含义是什么?σb;σs;σr0.2;δ;ɑk;HRC;HBS;HBW3.将钟表发条拉成一条直线,这是弹性变形还是塑性变形?4.Define strength. Explain the procedure for measuring the tensile strength of steel.5.Explain the behavior of steels when they are tensile loaded.6.Define the following as related to engineering materials and explain the principles of their measurement.(a) Hardness; (b) Ductility7.Briefly explain the Brinell hardness test.8.Explain how the toughness of a material is measured?9.What are the different tests available for hardness measurement? Compare their individual merits.10.仓库中混存了相同规格的20钢、45钢和T10圆钢,请提出一种最为简便的区分方法。

11.现拟制造如下产品,请从碳素钢中选出适用的钢号:六角螺钉车床主轴钳工錾子液化石油气罐活搬手脸盆自行车弹簧钢锉门窗合页12.钢和铁在成分和组织上有什么主要区别?磷和硫作为钢铁的一般杂质时,对钢铁性能有什么影响?13.T10A和9SiCr各属什么钢种,含碳量分别是多少?它们在使用上有何区别?下列工具应分别选用它们中的哪一种?①机用丝锥②木工刨刀(手工) ③钳工手锯条④手工绞刀⑤量具.14.State the difference between steel and cast iron, with respect to their compositions.15.State the reason as to why white cast iron is more brittle than grey cast iron.16.State how the carbon content influences the strength and ductility of plain carbon steels.17.State the ranges of composition for low, medium and high carbon steels. Give two applications for each range.18.Write the composition of the following steels:20, 75, Tl0A, 30CrMnSi, 38CrMoAlA, 40CrNiMn, 60Si2Mn, 9Mn2V, CrWMn, W18Cr4V,W6Mo5Cr4V2, lCrl8Ni9Ti.19.某产品上的铸铁件壁厚计有5、20、52mm三种,机械性能全部要求σb=150Mpa,若全部选用HT150是否正确?20.下列铸件宜选用那类铸造合金?说明理由。

第一章概述1-03 试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

答:(1)电路交换的优点:适用于连续传送大量数据。

电路交换的缺点:电路建立时间长,线路利用率低。

(2)报文交换的优点:采用了存储转发技术,线路使用率高。

报文交换的缺点:延迟长。

(3)分组交换的优点:高效——动态分配传输带宽,对通信链路是逐段占用。

灵活——以分组为传送单位和查找路由。

迅速——不必先建立连接就能向其他主机发送分组。

可靠——保证可靠性的网络协议;分布式的路由选择协议使网络有很好的生存性。

分组交换的缺点:分组在各结点存储转发时需要排队,这就会造成一定的时延。

同时分组必须携带的首部(里面有必不可少的控制信息)也造成了一定的开销。

1-12 因特网的两大组成部分(边缘部分与核心部分)的特点是什么?它们的工作方式各有什么特点?答:边缘部分:由所有连接在因特网上的主机组成。

由用户直接使用。

核心部分:由大量网络和连接这些网络的路由器组成。

为边缘部分提供服务。

工作方式:(1)边缘部分:采用客户服务器方式和对等通信方式。

(2)核心部分:采用电路交换、分组交换。

1-13 客户服务器方式与对等通信方式的主要区别是什么?有没有相同的地方?答:相同之处:两者所描述的都是进程之间服务和被服务的关系。

1-18 假设信号在媒体上的传播速度为2×108m/s.媒体长度L分别为:(1)10cm(网络接口卡)(2)100m(局域网)(3)100km(城域网)(4)5000km(广域网)试计算出当数据率为1Mb/s和10Gb/s时在以上媒体中正在传播的比特数。

解:即求传播时延带宽积。

结果见书上课后参考答案。

1-25 试举出日常生活中有关“透明”这种名词的例子。

答:这种例子有很多。

比如日常家用电器,我们并不知道家用电器具体工作原理,但只要清楚某按钮可以完成什么功能,就可以使用家用电器为日常生活服务。

第二章物理层2-04 试解释以下名词:数据,信号,模拟数据,模拟信号,基带信号,带通信号,数字数据,数字信号,码元,单工通信,半双工通信,全双工通信,串行传输,并行传输。

第一章概述(P33)1-02 简述分组交换的要点答:(1)采用存储--转发技术,信道可以为多对会话动态复用,比电路交换资源利用率高。

(2)限制通过网络的数据分组的大小,如果发送报文超出限制,则发送方将报文分割成一个个小分组,每个分组以存储--转发方式独立传输。

当所有分组到达接收方后,接收方将它们重新拼接成报文。

(3)传输特点:延迟较小,且相对稳定,适合计算机应用。

1-03 试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

答:(1)电路交换电路交换就是终端之间通信时,一方首先发起呼叫,途径的交换机完成转接,直到目的端对方收到发起端的信号,即首先将收发双方的通路完全打通,然后才进行通信。

在整个通信过程中双方一直占用该电路。

它的特点是实时性强,时延小,交换设备成本较低。

但同时也带来线路利用率低,电路接时间长,不同类型用户之间不能通信等缺点。

电路交换比较适用于信息量大、持续时间长的用户通信。

(2)报文交换将用户的报文存储在交换机的存储器中。

当所需要的输出电路空闲时,再将该报文发向接收交换机或终端,它以“存储—转发”方式在网内传输数据。

报文交换的优点是中继电路利用率高,可以多个用户同时在一条线路上传送,可实现不同速率、不同规程的终端间互通。

但它的缺点也是显而易见的。

以报文为单位进行存储转发,占用大量的交换机内存和外存,传输延时大且不确定,不能满足对实时性要求高的用户。

报文交换适用于传输的报文较短、实时性要求较低的网络用户之间的通信,如公用电报网。

)(3)分组交换分组交换实质上是在“存储—转发”基础上发展起来的。

它限定通过网络的数据长度,因此发送端必须将长报文分割成一个个小分组,每个带有目的地标识的分组以“存储-转发”技术独立通过网络,到达接收端后,再去掉分组头将各数据字段按顺序重新装配成完整的报文。

分组交换使多路会话的数据共享线路,因此线路利用率比电路交换高;同时,由于分组在每个交换机上的处理时间和等待时间减少以及分组的并行传输,传输性能(传输时延、稳定性)比报文交换好,适合交互式应用。

第1章习题参考答案1、简要叙述ENIAC之前计算工具的发展历程。

答案:(1)算筹;(2)算盘;(3)计算尺;(4)机械计算机;(5)机电计算机。

对于(3)—(5),列出其代表机型。

2、对比说明第一代至第四代计算机各自的主要特点。

答案:(1)第一代计算机的主要特点:用电子管作为基本元器件;用机器语言或汇编语言编写程序;使用水银延迟线、静电存储管、磁鼓和磁芯作主存储器;输入输出装置主要用穿孔卡片;主要用于科学计算。

(2)第二代计算机的主要特点:用晶体管作为基本元器件;出现了FORTRAN、ALGOL和COBOL 等高级语言;采用磁芯存储器作主存,采用磁盘与磁带作辅存;除了科学计算和数据处理外,开始进入实时过程控制领域;出现了操作系统。

(3)第三代计算机的主要特点:用集成电路作为基本元器件;高级语言得到广泛应用;用半导体存储器取代了磁芯存储器,存储容量大幅度提高;普遍采用了微程序设计技术,设计了具有兼容性的体系结构;系统软件与应用软件都有很大发展,操作系统的功能有很大的提高和完善;出现了成本较低的小型计算机。

(4)第四代计算机的主要特点:用微处理器或超大规模集成电路取代了普通集成电路;计算机的存储容量进一步扩大,开始使用光盘和激光打印机;面向对象程序设计语言得到广泛使用;微型计算机诞生;数据通信、计算机网络、分布式处理有了很大的发展,互联网得到广泛应用。

3、微型计算机是如何发展起来的?微型计算机的快速发展有什么重要意义?答案: 1971年诞生的微处理器是将运算器和控制器集成在一起的大规模/超大规模集成电路芯片,以微处理器为核心再加上存储器和接口芯片,便构成了微型计算机。

1981年IBM公司推出微型计算机IBM PC后,微型计算机得到了快速发展。

微型机的出现及快速发展,才使计算机走进了大大小小的企事业单位和千家万户,也促进了互联网的快速发展和广泛应用。

4、简要说明第五代计算机的含义,如何评价第五代计算机的研究。

《汽车机械基础》习题参考答案第一章思考与练习1.什么叫互换性?互换性在机械制造中的作用是什么?从一批相同规格的零件(或部件)中任意拿出一个,不需任何修配就能装到所属的部件(或机器)中去,达到预定的配合要求,并能满足技术要求及保证良好的使用性能,这就是互换性。

零、部件的互换性为生产的专业化创造了条件,促进了自动化生产的发展,有利于降低产品成本,缩短设计和生产周期,从而提高生产率,提高产品质量,保证机器工作的连续性和持久性,同时给机器的维修带来极大的方便。

2.加工误差、公差、互换性三者的关系是什么?零件几何参数允许的变动量称为公差。

它包括尺寸公差、形状公差、位置公差等。

公差用来控制加工中的误差,以保证互换性的实现。

因此,建立各种几何参数的公差标准是实现对零件误差的控制和保证互换性的基础。

3.公称尺寸,提取组成要素的局部尺寸,极限尺寸之间有何区别。

公称尺寸是指设计给定的尺寸。

提取组成要素的局部尺寸是指通过测量得到的尺寸。

极限尺寸是指允许尺寸变化的两个界限值。

4.公差、偏差有何区别?尺寸公差是指尺寸允许的变动量。

公差等于上极限尺寸与下极限尺寸之代数差的绝对值,也等于上极限偏差与下极限偏差之代数差的绝对值。

偏差是指某一尺寸减其公称尺寸所得的代数差。

偏差分为极限偏差和实际偏差,而极限偏差又分为上极限偏差和下极限偏差。

5.配合有几种类型?间隙配合、过盈配合、过渡配合。

6.千分尺(又名螺旋测微计)是如何提高测量精度的?其最小分度值为多少?其意义是什么?千分尺的核心部分主要由测微螺杆和螺母套管所组成,是利用螺旋推进原理而提高测量精度的。

其最小分度值为0.01mm,表示其测量准确度为0.01mm。

7.为什么进行公称尺寸分段?公称尺寸分段后,对同一公称尺寸段内的所有公称尺寸,在相同标准公差等级情况下,规定相同的标准公差,减少了标准公差数目、统一了公差值、简化了公差表格以及便于生产实际应用。

8.试比较游标卡尺、螺旋测微计放大测量原理和读数方法的异同。

计算机网络课后习题答案第一章概述习题1-01 计算机网络向用户可以提供哪些服务?答: P1第二段,三种网络各自提供的服务及计算机网络的功能。

习题1-02 试简述分组交换的要点。

答:分组交换技术采用存储转发技术,将完整的报文分割成较小的数据段,在每个数据段前面,加上一些必要的控制信息组成首部后,就构成了分组。

分组是在计算机网络中传送的数据单元。

发送分组,接收端剥去首部,抽出数据部分,还原成报文后进行重组,这就是分组交换技术。

习题1-03 试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

答:电路交换的优点:适用于连续传送大量数据;缺点:电路建立连接时间长,线路利用率低。

信息传输延迟小,就给定的连续路由来说,传输延迟是固定不变的。

信息编码方法、信息格式以及传输控制程序来都不受限制,即可向用户提供透明的通路。

报文交换的优点:是采用了存储转发技术,线路使用率高;缺点:是延迟长。

分组交换的优点:分组动态分配带宽,且对网络逐段占用,提高通信线路使用效率。

分组独立选择路由,使结点之间数据交换比较灵活。

分组大大压缩结点所需的存储容量,也缩短了网络延时。

较短的报文分组比较长的报文可大大减少差错的产生,提高传输可靠性。

缺点:分组在各结点存储较发时需要排队,这就会造成一定的时延。

当网络通信量大时,这种时延也可能会很大。

同时,各分组必须携带的控制信息也造成了一定的开销。

习题1-04为什么说因特网是自印刷术以来人类通信方面最大的变革?答:因特网缩短了人际交往的时间和空间,改变了人们的生活、工作、学习和交往方式,使世界发生了极大的变化。

习题1-05因特网的发展大致分为哪能几个阶段?请指出这几个阶段最主要的特点。

答:P3第一阶段是从单个网络向互联网发展的过程。

第二个阶段的特点是建成了三级结构的因特网。

分为主干网、地区网和校园网。

第三阶段的特点是逐渐形成了多层次ISP结构的因特网。

习题1-06简述因特网标准制定的几个阶段。

第一章皮肤的结构一填空题1.人体皮肤由__、__、__构成,是人体最大的器官。

2.表皮由内向外一次分为__、__、__、__、__。

3.黑素细胞起源于外胚叶的神经嵴,约在胚胎第三个月时分化为黑素细胞,进入__。

4.成人的表皮主要由角质形成细胞和__两大类细胞组成,后者包括__、__、__。

5.真皮由__、__、__等结缔组织组成,此外还有__及__成分。

按部位深浅又分__和__。

6.皮肤有__、__、__、__、__等附属器。

二判断改错题1.正常表皮细胞分裂只在基层发生,正常表皮基底细胞的分裂周期约为13-19天。

2.表皮在正常情况下最薄的一层是角质层。

3.成人皮肤表面积约1.5-2.0m2。

4. 掌跖部的表皮不具有透明层。

三选择题【A型题】1.皮肤内的排泄器官有__。

CA.真皮的基质B.毛囊C.小汗腺D.淋巴管E.胶原纤维2.表皮分为五层,正常情况下最厚的一层是__。

CA.颗粒层B.角质层C.棘细胞层D.透明层E.基底层3.在基底细胞上部有一种有吞噬作用并能加工及传递接触过敏性抗原的免疫活性细胞,叫__。

AA.郎格罕细胞B.角朊细胞C.未定型细胞D.组织细胞E.棘细胞4.皮肤及毛发的润泽主要依赖于__。

BA.大汗腺B.皮脂腺C.小汗腺D.淋巴管E.真皮内血管5.小汗腺分布范围很广,但有的部位缺如。

例如__。

EA.掌跖B.面部C.躯干D.头皮E.唇红6.大汗腺起源于毛囊上皮细胞,主要分布于__。

DA.掌跖部B.四肢伸侧C.面颈部D.腋窝、肛门、外生殖器、乳晕E.指趾间7.表皮基底层有一种可反射遮蔽紫外线对人体损伤的细胞叫做__。

AA.黑素细胞B.朗格汉斯细胞C.纤维母细胞D.组织细胞E.Merkel细胞8.皮肤的颜色与下列那个因素无关__。

BA.种族B.身高C.性别D.营养E.部位9.除下列何处皮肤外均为无毛皮肤__。

BA.唇红B.包皮C.阴唇内侧D.龟头E.掌跖10.表皮通过时间为__。

CA.14天B.18天C.28天D.30天E.32天11.有关朗格汉斯细胞下列哪项描述是错误的__。

一、判断题.(本题共23分,对则打“√”,不对则打“×”)1.对多次测量的数据取算数平均值,就可以减少随机误差的影响。

( √ )2.传感器的线性范围越宽,表明其工作量程越大。

( √ )3.一台仪器的重复性很好,但测得的结果并不准确,这是由于存在随机误差的缘故。

( √ )4.一台仪器的重复性很好,但其静态测量结果也可能存在很大的误差。

( √ )5.频率不变性原理是指任何测试装置的输出信号的频率总等于输入信号的频率。

( √ )6.固有频率600=n f Hz 的振动子测量600Hz 的谐波信号,输出不会失真。

( × )7.若振动子的固有频率400=n f Hz ,则其工作频率范围为400~0Hz 。

( × )8.测试系统的幅频特性在工作频带内通常是频率的线性函数,而线性测量系统的灵敏度是时间的线性函数。

( × )9.线性测量系统的灵敏度是时间的线性函数。

( × )10.测量系统的固有频率越高,其灵敏度也越高。

( × )11.测量小应变时,应选用灵敏度高的金属丝应变片,测量大应变时,应选用灵敏度低的半导体应变片。

( √ )12.测量系统的固有频率越高,其灵敏度也越高。

( × )13.一般来说,测试系统的灵敏度越高,则其测试范围越窄。

( √ )14.同一测量系统,测量有效频带不同的信号时肯定表现出不同的幅频特性。

( × )15.由于H(s)=Y(s)/X(s),即将X(s)减小时,H(s)将增大,因此H(s)和输入有关。

( × )16.一阶系统的时间常数τ越小越好。

( √ )17.一般的机械系统都可近似看成是二阶的“质量-弹簧-阻尼”系统。

( √ )18.在线性时不变系统中,当初始条件为零时,系统输出量与输入量之比的拉氏变换称为传递函数。

( √ )19.当输入信号)(t x 一定时,系统的输出)(t y 将完全取决于传递函数)(t H ,而与系统的物理模型无关。

OS 1-3章习题3.操作系统是一种(A),它负责为用户和用户程序完成所有(B)的工作,(C)不是操作系统关心的主要问题。

A:(1)应用软件;(2)系统软件;(3)通用软件;(4)软件包。

B:(1)与硬件无关并与应用无关;(2)与硬件相关而与应用无关;(3)与硬件无关而与应用相关;(4)与硬件相关并与应用相关。

C:(1)管理计算机裸机;(2)设计、提供用户程序与计算机硬件系统的接口;(3)管理计算机中的信息资源;(4)高级程序设计语言的编译。

4.在OS总采用多道程序设计技术,能有效地提高CPU、内存和I/O设备的(A)。

为实现多道程序设计需要有(B)。

A:(1)灵活性;(2)可靠性;(3)兼容性;(4)利用率。

B:(1)更大的内存;(2)更快的CPU;(3)更快的外部设备;(4)更先进的终端。

5.推动批处理系统形成和发展的主要动力是(A),推动分时系统形成和发展的主要动力是(B),推动微机OS发展的主要动力是(C)。

A,B:(1)提高计算机系统的功能;(2)提高系统资源利用率-A;(3)方便用户-B;(4)提高系统的运行速度。

C:(1)方便用户;(2)计算机硬件的不断更新换代;(3)便于微机联网;(4)提高资源的利用率。

6.在设计分时操作系统时,首先要考虑的是(A);在设计批处理操作系统时,首先要考虑的是(B);在设计实时操作系统时,首先要考虑的是(C)。

A,B,C:(1)灵活性和可适应性;(2)交互性和响应时间-A;(3)周转时间和系统吞吐量-B;(4)实时性和可靠性-C。

7.在多道批处理系统中,为了充分利用各种资源,系统总是优先选择(A)多个作业投入运行;为了提高吞吐量,系统总是想方设法缩短用户作业的(B)。

A:(1)适应于内存容量的;(2)计算量大的;(3)I/O量大的;(4)计算型和I/O型均衡的。

B:(1)周转时间;(2)运行时间;(3)提交时间;(4)阻塞时间。

8.从下面关于操作系统的论述中,选出一条正确的论述。

(1)对批处理作业,必须提供相应的作业控制信息。

(2)对于分时系统,不一定全部提供人机交互功能。

(3)从影响角度看,分时系统与实时系统的要求相似。

(4)采用分时操作系统的计算机系统中,用户可以独占计算机操作系统中的文件系统。

(5)从交互角度看,分时系统与实时系统相似。

9.分时系统的响应时间(及时性)主要是根据(A)确定的,而实时系统的响应时间则是由(B)确定的。

A,B:(1)时间片大小;(2)用户数目;(3)计算机运行速度;(4)用户所能接受的等待时间-A;(5)控制对象所能接受的时延-B;(6)实时调度。

11. 分时系统和实时系统都具有交互性,实时系统的交互性允许用户访问(A);分时系统的交互性允许用户请求系统提供(B)。

A:(1)文字编辑程序;(2)专用服务程序;(3)专用硬件;(4)数据处理程序。

B:(1)数据处理服务;(2)资源共享服务;(3)数据通信服务;(4)多方面的服务;(5)数据处理和资源共享服务。

12. 在下列系统中,(A)是实时信息系统,(B)是实时控制系统。

A,B:(1)计算机激光照排系统;(2)民航售票系统-A;(3)办公自动化系统;(4)计算机辅助设计系统;(5)火箭飞行控制系统-B。

13.在下面关于并发性的论述中选出一条正确的论述。

(1)并发性是指若干事件在同一时刻发生。

(2)并发性是指若干事件在不同时刻发生。

(3)并发性是指若干事件在同一时间间隔内发生。

(2)并发性是指若干事件在不同时间间隔内发生。

14. 从下述关于模块化程序的叙述中,选出五条正确的论述。

(1)使程序设计更为方便,但比较难维护。

(2)便于由多人分工编制大型程序。

(3)便于软件功能扩充。

(4)在内存能够容纳的前提下,应使模块尽可能大,以减少模块的个数。

(5)模块之间的街口叫数据文件。

(6)只要模块接口不变,各模块内部实现细节的修改,不会影响别的模块。

(7)使程序易于理解,也利于排错。

(8)模块间的单向调用关系,形成了模块的层次式结构。

(9)模块愈小,模块化的优点愈明显。

一般来说,一个模块的大小在10行以下。

(10)一个模块实际上是一个进程。

15. 采用(A)结构时,将OS分成用于实现OS最基本功能的内核和提供各种服务的服务器两个部分。

通常,下列模块中必须包含在操作系统内核中的是(B)模块。

A:(1)整体式;(2)模块化;(3层次式;(4)微内核。

B:(1)内存分配;(2)中断处理;(3)文件处理;(4)命令处理。

16. 在3.X版本以前的MS –DOS是(A)操作系统,Windows 95是(B)操作系统,Windows XP 是(C)操作系统,它们都是由(D)开发的。

A,B,C:(1)单用户单任务-A;(2)单用户多任务-B;(3)多用户单任务-C;(4)多用户多任务-D。

2.4习题一、选择题1.从静态的角度看,进程是由(A)、(B)、(C)三部分组成的,其中(C)是进程存在的唯一标志。

当几个进程共享(A)时,(A)应当是可重入代码。

A,B,C:(1)JCB;(2)PCB -C;(3)DCB;(4)FCB;(5)程序段-A;(6)数据段-B;(7)I/O缓冲区。

2.进程的三个基本状态是(A)、(B)、(C)。

由(A)到(B)是由进程调度所引起的;由(B)到(C)是正在执行的进程发生了某事件,使之无法继续执行而引起的。

A,B,C:(1)挂起;(2)阻塞-C;(3)就绪-A;(4)执行-B;(5)完成。

3.下列进程状态转换中,绝对不可能发生的状态转换是(A);一般不会发生的状态转换是(B)。

A,B:(1)就绪→执行;(2)执行→就绪;(3)就绪→阻塞-A;(4)阻塞→就绪;(5)阻塞→执行-B;(6)执行→阻塞。

4.在一个单处理机系统中,存在5个进程,则最多有(A)个进程处于就绪队列,(B)个进程处于阻塞状态。

A,B:(1)5 -B;(2)4 -A;(3)3;(4)2;(5)1;(6)0 。

5.正在执行的进程由于其时间片用完被暂停执行,此时进程应从执行状态变为(A)状态;处于静止阻塞状态的进程,在进程等待的时间出现后,应变为(B)状态;若进程正处于执行时,因终端的请求而暂停下来以便研究其运行状况,这是进程应转变为(C)状态;若进程已处于阻塞状态,则此时应转变为(D)状态。

A,B,C,D:(1)阻止阻塞-D;(2)活动阻塞;(3)静止就绪-B-C;(4)活动就绪-A;(5)执行。

9.从下面对临界区的论述中,选出两条正确的论述。

(1)临界区是指进程中用于实现进程互斥的那段代码。

(2)临界区是指进程中用于实现进程同步的那段代码。

(3)临界区是指进程中用于实现进程通信的那段代码。

(4)临界区是指进程中用于访问共享资源的那段代码。

(5)临界区是指进程中访问临界资源的那段代码。

(6)若进程A与进程B必须互斥地进入自己的临界区,测进程A处于对应的临界区内时,仍有可能被进程B中断。

(7)若进程A与进程B必须互斥地进入自己的临界区,则进程A处于对应临界区内时,变不能被进程B中断。

10.(A)是一种只能由wait和signal操作所改变的整型变量,(A)可用于实现进程的(B)和(C),(B)是排它性访问临界资源。

A(1)控制变量;(2)锁;(3)整型信号量(4)记录型信号量。

B,C:(1)同步-C;(2)通信;(3)调度;(4)互斥-B。

13.在生产者—消费者问题中,应设置互斥信号量mutex,资源信号量full和empty。

它们的初期应分别是(A),(B)和(C)。

A,B,C:(1)0 -B;(2)1 -A;(3)-1;(4)-n;(5)+n -C。

14.对生产者—消费者问题的算法描述如下,请选择正确的答案编号填入方框中。

Producer:begin consumer:beginRepeat repeat(A); (E);(B); (B);buffer(in):=m; m:=buffer(out);in:=(in+1)mod n; out:=(out+1)mod n;(C); (C);(D); (F);Until false; until false;End endA,B,C,D,E,F: (1) wait(mutex) -B; (2) signal(mutex) -C; (3) wait(empty) -A; (4) signal(full) -D; (5) wait(full) -E;(6)signal(empty) -F.17.试选择正确答案,以便能正确地描述图2.10所示的前趋关系。

Var a, b, c: semaphore:=0,0,0;beginparbeginbegin S1; (A); endbegin S2; (B); endbegin wait(a); wait(b); S3; (C); endbegin (D); S4; endparendendA,B,C,D:(1)signal(a) -A; (2)signal(b) -B; (3)wait(c) -D; (4)signal(c) -C. 19.从下面的叙述中选出一条正确的叙述。

(1)操作系统的一个重要概念是进程,不同进程所执行的代码不同。

(2)操作系统通过PCB来控制和管理进程,用户进程可从PCB中读出与本身运行状态相关的信息。

(3)当进程有执行状态变为就绪状态时,CPU现场信息必须被保存在PCB中。

(4)当进程申请CPU得不到满足时,它将处于阻塞状态。

(5)进程是可与其他程序并发执行的程序在一个数据集合上的运行过程,所以程序段是进程存在的唯一标志。

3.4 习题一、选择题1.在三种基本类型的操作系统中,都设置了(A),在批处理系统中还应设置(B);在分时系统中除了(A)以外,通常还设置了(C),在多处理机系统中则还需设置(D)。

A,B,C,D:(1)剥夺调度;(2)作业调度 -B;(3)进程调度 -A;(4)中级调度 -C;(5)多理机调度 -D。

2.在面向用户的调度准则中,(A)是选择实时调度算法的重要准则,(B)是选择分时系统中进程调度算法的重要准则,(C)是批处理系统中选择作业调度算法的重要准则,而(D)准则是为了照顾紧急作业用户的要求而设置的。

A,B,C,D:(1)响应时间快 -B;(2)平均周转时间短 -C;(3)截止时间的保证 -A;(4)优先权高的作业能获得优先服务 -D;(5)服务费低。

3.作业调度是从处于(A)状态的队列中选取作业投入运行,(B)是指作业进入系统到作业完成所经过的时间间隔,(C)算法不适合作业调度。

A:(1)运行;(2)提交;(3)后备;(4)完成;(5)阻塞;(6)就绪。

B:(1)响应时间;(2)周转时间;(3)运行时间;(4)等待时间;(5)出发时间。