核心素养下的教材解读

- 格式:ppt

- 大小:16.28 MB

- 文档页数:173

基于核心素养和关键问题的历史教材解读一、概述历史教育一直被视为培养学生核心素养的重要途径之一。

通过历史教材的传授和学习,学生可以了解历史事件、社会发展和人类文明的进程,培养自身的批判性思维、判断能力和价值观。

然而,历史教材中的内容和立意往往受到争议,很多时候并非完全客观和公正。

针对这一问题,本文将基于核心素养和关键问题的视角,对历史教材进行解读和分析,探讨其存在的问题,并提出改进的建议。

二、历史教材的核心素养历史教材作为学生学习历史课程的主要教学资料,应当具备一定的核心素养。

历史教材应当具有丰富的史料和资料,能够真实地反映历史事件和人物的生平。

历史教材应当注重历史事件的影响和启示,引导学生从历史中汲取经验教训。

另外,历史教材还应当注重培养学生的批判性思维和价值观,引导学生对历史事件和人物进行全面客观的分析和评价。

在当前的历史教材中,存在诸多问题需要我们深入思考和解决。

三、历史教材的关键问题历史教材中往往存在一定程度的政治倾向和历史夸大,部分历史事件和人物受到一定程度的美化或贬低,导致学生对历史的真实理解产生偏差。

历史教材中的内容往往以记叙历史为主,忽视历史事件对当今社会的启示和影响。

再次,历史教材中的史料和资料往往较为单一和片面,无法真实反映历史事件的全貌。

历史教材中往往忽视了历史事件和人物所蕴含的深层文化内涵和价值观念,导致学生缺乏对历史背后深层次含义的理解。

四、改进历史教材的建议为了解决历史教材存在的问题,我们可以从以下几个方面进行改进:1. 增加历史教材的多样性。

可以引入不同来源和观点的历史资料,让学生能够从多个角度全面了解历史事件和人物。

2. 注重历史教材的批判性思维培养。

在历史教材中加入历史事件的分析和评价,引导学生进行独立思考和判断。

3. 强调历史教材的启示性和价值观教育。

通过历史教材让学生了解历史事件对当今社会的启示和影响,培养学生正确的价值观念。

4. 加强历史教材的文化内涵。

在历史教材中加入历史事件和人物所蕴含的深层文化内涵,引导学生了解历史的深层次含义。

核心素养立意下的统编初中教材解读与实施一、深入分析内容主旨,抓“课魂”《基督教的兴起和法兰克王国》是统编世界史第一册第三单元“封建时代的欧洲”中的第一课。

本课教材内容分为“基督教的兴起”、“法兰克王国”、“封君与封臣”、“查理曼帝国”四个板块,时间跨度超过800年,涉及宗教、政治制度、传统习惯等多方面内容。

如果想面面俱到,可能会面面受损,不知所云。

要上好一堂历史课,必须找到它的灵魂,即“课魂”。

“课魂”是一节课的内容主旨,更是蕴涵在历史知识背后的历史规律、人文精神和历史智慧。

怎样提炼本课的“课魂”呢?本课课标要求“以法兰克王国为例,初步理解在罗马帝国废墟上逐渐产生新的文明”,“知道基督教的传播,了解基督教在欧洲中世纪历史中产生的重要作用”。

这两个要求也是分别对应本课的标题。

但二者有关系吗?我能向学生传递怎样的感悟与启示?贯穿本课的线索是什么?如果课的定位停留在对知识的系统梳理上,很难触及深层的思考。

法兰克王国是西罗马帝国灭亡后,在罗马帝国废墟上建立起的最为强大、最具代表性的政权,它在保存日耳曼文化传统根底上,接受基督教,在诸多的蛮族政权中脱颖而出,政权具有浓厚的基督教烙印。

中世纪早期王权逐渐形成兴起,基督教也处于开展壮大中,双方势均力敌,呈现相互合作的关系。

随着双方力量均衡的局面被打破,王权教权关系呈现新的变化特点,深刻影响着西欧日后历史的开展和政治格局的变化。

因而我将课标两个要求进行融合,对教材四目内容进行整合,确立教学主题为“中世纪早期欧洲教权与王权的开展及相互关系”。

将基督教的兴起和法兰克王国开展演变历程聚焦于王权教权的开展变化之中,进行探究学习,有利于学生唯物史观、时空观念的培养,提高历史理解能力。

据此,设置以下内容主旨:西罗马帝国灭亡之后,法兰克王国统治者出于统治需要,与基督教会缔结联盟,并建立起以土地封赐为纽带的封建制度。

法兰克王国的兴起、强盛与分裂伴随着王权与教权的合作与斗争,勾勒出封建时代西欧社会的典型特征。

在核心素养的视角下,四年级数学上册教材的解读可以从以下

几个方面展开:

知识技能:本册教材涵盖了整数、小数、图形和几何、统计和

概率等基础知识,同时注重培养学生的基本技能,如计算、测量、

推理、统计等。

这些知识技能对于学生的数学学习和日常生活都非

常重要。

数学思考:教材通过设置问题情境,引导学生用数学方法解决

问题,促进学生的数学思考。

例如,教材中的问题涉及到购物、测量、计算等方面,学生可以通过数学思考找到解决问题的方法。

解决问题的能力:本册教材注重培养学生的解决问题的能力,

通过各种实际问题,引导学生分析问题、提出假设、验证假设,最

终解决问题。

这种能力的培养有助于学生在日常生活中更好地运用

数学知识。

情感态度:教材中设置了许多有趣的数学活动和游戏,旨在激

发学生的学习兴趣和好奇心,培养他们的团队合作精神和良好的学

习习惯。

核心素养的培养:在以上四个方面的基础上,本册教材还注重

培养学生的核心素养,如数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算等。

这些核心素养的培养有助于学生在数学学习和日

常生活中更好地应用数学知识。

总之,四年级数学上册教材的解读应注重知识技能、数学思考、解决问题的能力、情感态度和核心素养的培养,以帮助学生更好地

掌握数学知识,提高数学素养。

小学新教材数学核心素养解读引言本文旨在对小学材中的数学核心素养进行解读和说明。

数学核心素养是指学生在研究数学过程中所应具备的基本能力和知识体系。

了解数学核心素养的重要性对于教师和学生都非常关键。

数学核心素养的定义数学核心素养主要包括以下几个方面:1. 数学思维能力:培养学生的逻辑思维、分析和解决问题的能力。

2. 数学知识体系:学生需要掌握基本的数学概念、原理和方法。

3. 数学方法和技巧:学生需要学会运用合适的方法和技巧解决数学问题。

4. 数学应用能力:学生需要将数学知识应用到实际生活中,解决实际问题。

数学核心素养的重要性小学阶段是培养学生数学核心素养的关键时期。

数学核心素养的培养可以帮助学生提高数学研究的效果,提升数学解决问题的能力。

此外,数学核心素养的培养还可以促进学生的综合素质发展,培养学生良好的研究态度和方法。

数学核心素养的培养方法1. 注重基础知识的掌握:学生在数学研究中首先需要掌握基本的数学概念和知识,为后续研究打下坚实的基础。

2. 引导学生进行数学思维:通过教师引导和启发,培养学生的数学思维能力,激发学生的兴趣和创造力。

3. 提供实际问题的应用场景:将数学知识与实际问题相结合,让学生学会运用数学知识解决实际问题。

4. 多样化的教学策略:教师可以采用多种教学方法,如示范演示、小组合作研究等,培养学生的数学应用能力和团队合作能力。

总结通过对小学新教材数学核心素养的解读和说明,我们可以了解到数学核心素养的重要性以及培养方法。

教师应在教学过程中注重培养学生的数学思维能力和应用能力,鼓励学生探索、思考和解决问题。

学生则应主动参与学习,积极运用所学的数学知识解决实际问题。

通过共同的努力,我们可以培养出拥有良好数学核心素养的学生。

《道德与法治》新课标核心素养解读及课程理解前言:任何一个学科的学习都是基于兴趣而深入学科,发展学科思维、培养意义感价值感。

获取知识不是第一要务,它是自然获得的。

那如何发展学科思维、培养意义感价值感?我们就要从发展学科核心素养,建构大观念入手。

一、新课标核心素养解读课标核心素养:政治认同、道德修养、法治观念、健全人格、责任意识新课标对核心素养不仅从1-9年级进行了纵向的的生长性描述,同时还提出核心素养之横截面大观念(针对不同学段学生之已有认知),需要我们在不同学段具体教学中去建构、应用。

核心素养的纵向生长性怎么理解《道德与法治》学科的核心素养?《道德与法治》课程核心素养二、学科理解一、探究思路梳理:如何发展学科思维、培养意义感价值感?我们就要从发展学科核心素养,建构大观念入手。

1、核心素养及大观念是如何被思考、创造出来的,核心素养及大观念的创造也就是伟大人物运思的过程。

(国家诞生、民主、法治发展)2、法治大观念的纵向发展,在初中教材四册书都有出现,核心素养的生长性。

3、法治观念的单元建构过程,在某个年级某个单元,结合学生已有认知、课堂讨论、临时性共识,进入新的认知循环。

二、学科本质提炼:《道德与法治》是彰显人自身价值,关乎人抉择,并体现人之为人高贵与尊严,精神的独立与自由的学科。

道统、政统:都是人类发展过程中遭遇到问题,基于怎样的人性假设,提出怎样的解决方案,方案又有何问题,并逐步改善与进化的过程。

道德、政治、宗教等方式的选择,都是向着人类最高的正义、善和幸福。

最后落到政治哲学、道德哲学的学习,学习本质。

三、课程处理方式:政治是显示人自身价值的学科,是在历史情境中的选择和创造。

语文大课程、历史课上探讨人性熠熠生辉人物的精神发展,我们在道德哲学方面,孔孟、阳明不断仁心外推、不断擦拭灰尘与层层超拔,体现出人之为人高贵与尊严,精神的独立与自由。

政治哲学家的抉择与创造--- 普遍性《政治哲学》中对霍布斯、洛克、卢梭的学习,深入理解领会伟大人物的运思过程。

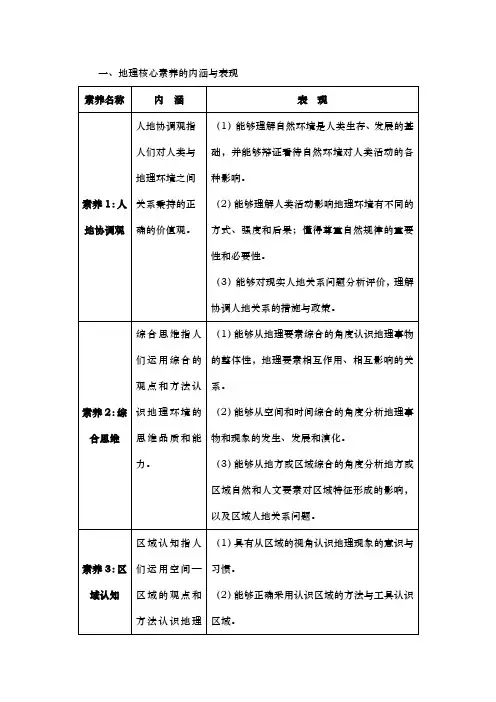

一、地理核心素养的内涵与表现二、地理核心素养的水平划分(一)人地协调观(二)综合思维(三)区域认知(四)地理实践力地理教学目标必修一模块本模块旨在帮助学生了解基本的地球科学知识;理解一些自然地理现象的过程与原理;增强对生活中的自然地理现象进行观察、识别、描述、解释、欣赏的意识与能力。

【内容标准】1.1 运用资料,描述地球所处的宇宙环境,说明太阳对地球的影响。

1.2运用示意图,说明地球的圈层结构。

1.3运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。

1.4野外观察或运用视频、图像,识别3~4种地貌,说明其景观的主要特点。

1.5运用图表资料,说明大气的组成和垂直分层,及其与生产生活的联系。

1.6运用示意图等,说明大气受热过程与热力环流原理, 并解释相关现象。

1.7运用示意图,说明水循环的过程及其地理意义。

1.8运用图表,说明海水性质和海水运动对人类活动的影响。

1.9野外观察或运用土壤标本,说明土壤的主要形成因素。

1.10 结合实例,说明不同生态系统(类型)对人类活动的影响。

1.11运用资料,说明常见自然灾害的成因和对人类活动的影响,了解避灾、防灾的措施。

1.12运用地理信息技术,探究有关自然地理的问题。

【教学提示】以认识自然地理环境要素及其与人类活动的关系为线索组织教学。

充分利用景观图像、地理视频、虚拟技术、遥感影像、地理信息系统和周边自然与社会资源支持教学。

指导学生运用体验、观察、观测、实验、野外考察等方式开展地理实践学习活动。

帮助学生理解自然环境是人类生存、发展的基础,辩证看待自然环境对人类活动的各种影响。

【学业要求】别、描述与地貌、大气、水循环、海水、土壤、生态系统等有关的自然现象;具备一定的运用实验、考察、调查等方式进行科学探究的意识和能力(地理实践力)。

运用地球科学的基础知识,说明自然现象之间的关系和变化过程(综合思维)。

说明自然灾害与人类活动之间的联系(人地协调观),并能在一定程度上合理描述和解释特定区域内的自然现象(区域认知)。

周浩张镁钿英语教材是发展学生核心素养的重要教学资源,解读教材资源是核心素养落地的第一环节。

笔者认为,教材资源可分为语言信息和非语言信息,语言信息包括标题、活动指令、主体文本等;非语言信息则包括插图、音视频、教材编写者的意图等。

这些资源是教师教学的主要内容,是学生获取知识技能、发展核心素养的重要载体。

解读教材资源的过程是教师研读、思考、分析和再构教材的过程,是教师精准设定教学目标、设计有效教学活动的前提,是教师创造性使用教材的关键,更是确保学生充分体验文本、发展核心素养的重要保证。

一、教材中语言信息的解读教材蕴含了丰富的语言信息,教师要重视教材中标题、活动指令、主体文本、文本说明等语言信息的读取和分解,准确把握教材主体,挖掘核心素养的培育点,提升教师的文本语言信息捕捉和利用能力,促进教师与文本之间、教师与学生之间、学生与学生之间以及学生与文本之间的有效互动,强化学生的学习体验,提升教育教学效果。

(一)聚焦标题,预测文本主旨标题是一篇文章的主题,通常都有提纲挈领的作用。

它能体现文章的主旨和作者的写作意图,亦是一篇文章的“眼睛”(陈则航,2016)。

在阅读课文前,教师可以引导学生从观察和分析标题入手,对课文的内容做出预测。

这样学生在阅读课文时就可以将自己的预测与课文中表达的思想和内容加以比较,不仅有助于对课文内容的深层理解,而且也有助于综合语言运用能力的培养。

同时,教师也可以根据标题设置相应的问题,让学生带着问题阅读,激发学生的阅读兴趣。

例如PEP《英语》六年级上册Unit6How do you feel?Part BRead and write是一篇题为“Robin and the ant”的小故事。

语篇通过机器人Robin和小蚂蚁互相帮助的故事,讲述了助人为乐会给别人和自己都带来快乐的道理,其中渗透了“不以貌取人”“团结就是力量”以及“助人为乐”的情感教育。

根据教学内容和小学生善于想象的认知特点,教师设计了以下教学步骤:1.呈现本文的标题“Robinand the ant”,向学生提问:Todaywe’re going to share a story.Look at the title,who’s in thestory?2.要求学生再次读题并发挥想象力,然后提出下列问题:Where are they?When is it?How do they feel?What hap-pens to them?让学生根据标题,围绕这些问题对即将阅读的故事进行猜测假设。

104!教材教法I核心素养视角下的高中语文教材分析—以粤教版《荷塘月色》课文分析为例◎陈玉琳核心素养时代的到来,意味着高中语文教学要发生质的变化,这个变化首先体现在教师对教材的分析上。

教材分析有宏观和微观两个视角:从宏观视角来看,教材分析是指对全学段或某一册的教材进行分析,以把握教材编写思路,从而建立符合核心素养培育需要的教学思路;从微观视角来看,教材分析更多的侧重于对某一单元或某一篇课文的解读与分析,并从中建立课文教学与核心素养培育的,以求以小窥大。

而言,更多于教材编写或课专家,后更多的于一线教师。

本文试从教师个体的角岀发,以教版高中语文必修一的,谈笔者的几点浅见。

一、语文学科核心素养下的教材分析理解,高中语文核心素养语:构与思发与与:、文化与解。

在语文学核心素养的角解高中语文教学,可以获得的是:语文教学的是育,育是语文学的核心,高中语文核心素养的实质内涵在于以高中语文学科特有的育人。

那,语文学有的是现在教学中育人?回答这些问题,要从本上。

以为,核心素养,这个根本是教师于语文学核心素养的视角,去分析教材解读课文,从而语文学育的第一步。

对于着语文学核心素养的视角解读课文,有:一是语文教师对语文学核心素养的理解。

这里要注意的是,语文学科核心素养是核心素养的,核心素养格与关键能力的培育,而语文学核心素养则重在四个要素的落。

那么在课文解读的时候,教师应当立足于四要素切入文本,最以•格与键能力的培育落脚。

这样以现与上的衔接,同时也可以让教师更稳定立在核心素养的础之上。

二是在课文解读中要追核心素养与课文的无痕融合。

在核心素养的视角下解析教材、解读课文,不是给课文或教学过程贴上核心素养的标签,说某段某段是在实现“语言建构与”(课改革中这一现象曾经非常普遍),而应当追一种无痕的效果,即在无形当中以让学生现核心素养的不同落,而这要教师在解读文本的时候,要深度挖掘核心素养落地的可能性。

三是要面向学生的学习过程进行课文解读。

核心素养视域下小学语文要素的落实与解读分析语文核心素养是在语文学习过程中逐渐形成的,具有基础性和发展性。

以学生的发展为导向,围绕“语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解”四个方面,帮助学生形成语文学科核心素养。

而“语文要素”是在落实语文学科核心素养中出现的,它是学生在学习过程中逐步形成的重要能力。

语文要素是指在学习过程中,学生逐渐积累起来的知识和经验,是学生需要掌握的学习方法和途径。

在小学语文教学中,教师应该根据语文要素开展教学活动,帮助学生学习和掌握语文知识、掌握学习方法以及培养学生的情感态度和价值观。

关键词:核心素养;小学语文;解读分析引言:语文是一门综合性、实践性比较强的学科,它贯穿于整个教育过程中。

在小学阶段,语文教学是学生学习其他学科的基础,学生只有打好了语文基础,才能更好地学习其他科目。

因此,在新时代背景下,小学语文教学应该重视培养学生的核心素养,提高学生的综合素质。

小学语文教学中落实语文要素主要包括语言积累与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解四个方面。

通过这四个方面的训练,可以让学生提高语言表达能力、思维能力以及审美鉴赏能力。

一、落实语文要素,提高学生的语言积累与运用能力语言是人们沟通交流的重要工具,语言能力是学生语文学科核心素养的重要体现。

在小学语文教学中,教师要引导学生抓住重点词语,了解每个词语在文中的作用,体会作者情感。

[[1]]在落实语文要素的过程中,教师要善于引导学生积累词语,加强对学生的语言训练。

在进行《秋天的雨》一课教学时,教师要引导学生理解“落叶”这个词语,通过读、说、做等方式让学生在阅读中积累好词好句。

如:“树叶被秋风吹得‘刷刷’作响,好像在说:‘秋天到了。

’”通过这些词语的积累,让学生感受到秋天的美,从而激发学生对秋天的热爱之情。

在语文教学中,教师要引导学生掌握积累词语的方法,引导学生多阅读、多思考、多练习,从而提高学生的语言运用能力。

核心素养下的说课稿尊敬的各位评委、老师们:大家好!今天我说课的内容是课程名称。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教学方法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析首先,我们来看看教材。

本课程所选用的教材是教材名称,该教材具有系统性强、内容丰富、案例实用等特点。

本节课的内容在教材中处于具体位置,它既是对前面所学知识的巩固和拓展,又为后续的学习奠定了基础。

从教材的编排来看,这部分内容注重知识的逻辑性和连贯性,通过具体例子引导学生逐步掌握核心概念/技能。

同时,教材还提供了丰富的练习和拓展资源,有助于学生加深对知识的理解和应用。

二、学情分析了解学生的学习情况是制定有效教学策略的关键。

我所授课的班级是年级和班级,通过平时的观察和了解,我发现学生在学习这部分内容时具有以下特点:1、知识储备方面:学生已经掌握了相关的前置知识,但对于本节课的重点知识的理解还不够深入,需要进一步引导和强化。

2、学习能力方面:大部分学生具备一定的自主学习能力和合作探究能力,但在分析问题和解决问题的能力上还有待提高。

3、学习态度方面:学生对学科名称的学习有一定的兴趣,但在面对较为抽象和复杂的知识时,容易产生畏难情绪。

基于以上学情分析,我将在教学过程中注重激发学生的学习兴趣,采用多样化的教学方法和手段,帮助学生突破难点,提高学习效果。

三、教学目标根据课程标准、教材内容和学情分析,我制定了以下教学目标:1、知识与技能目标学生能够理解和掌握核心知识点,并能熟练运用相关技能解决实际问题。

培养学生的具体能力,如观察能力、分析能力、逻辑思维能力等。

2、过程与方法目标通过教学活动,如实验探究、小组讨论等,让学生经历知识的形成过程,体会学习方法,如归纳法、演绎法等。

培养学生的合作意识和创新精神,提高学生的自主学习能力和解决问题的能力。

3、情感态度与价值观目标激发学生对学科名称的学习兴趣,培养学生的科学态度和探索精神。