第四章:德育目的

- 格式:ppt

- 大小:241.00 KB

- 文档页数:35

德育原理作业习题 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-作业习题第一章德育范畴1、如何看待德育的内涵?2、学校德育的历史形态和特点各有哪些?3、如何区别德育理论的几种形态?4、德育理论的主要议题有哪些?5、结合你所耳闻目睹的学校德育问题,思考对德育概念理解的误区所产生的危害性。

6、阅读鲁洁等《德育新论》、胡守棼《德育原理》、戚万学《生活道德论》以及国外柯尔伯格、杜威、涂尔干、赫尔巴特等的德育论原着,体会德育理论的发展脉络及研究的主要问题。

第二章德育的本质与功能1、如何理解道德生活与道德教育的本质?2、如何理解德育的功能对德育功能的正确理解有什么意义3、如何理解德育的社会性功能、个体性功能和教育性功能?4、怎样理解德育的个体享用性功能?5、如何理解德育的“适应性”与“超越性”的关系?6、阅读鲁洁教授发表在《教育研究》上的两篇文章“论教育之适应与超越”和“论德育的个体享用性功能”,结合本章所讲内容,仔细领会。

第三章德育对象1、“德性可教”如何理解?2、“新性善论”的内涵、解释与教育意义何在?3、三大主要的道德发展理论的重要贡献和缺陷何在?4、如何理解反“年龄歧视论”的积极意义?5、个性与德性关系如何?6、从个性角度出发怎样在学校德育中做到因材施教?7、阅读西方哲学和中国古代哲学的有关着作,思考人性论的问题,并写出自己对人性论的见解。

8、阅读西方道德哲学(如陆有铨、戚万学的着作),了解几种关于道德发展的理论。

第四章德育目的1、什么是德育目的德育目的与教育目的的关系如何2、德育目的的特性与功能有哪些?3、德育目标分类有何意义你认为应当注意些什么4、尝试做一个年级的德育目标的分类工作。

5、如何正确理解我国现行的德育目的?6、阅读布卢姆《教学目标分类学》,理解德育目标的分类。

7、思考我国德育目的存在的问题,思考我国德育目标与现实的关系问题,思考德育目的与德育效果的关系问题。

第一章总则第一条为了加强我校德育工作,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规,结合我校实际情况,特制定本章程。

第二条本章程旨在规范我校德育工作,明确德育目标、内容、途径和方法,建立健全德育工作机制,为学校德育工作提供制度保障。

第三条本章程适用于我校全体学生、教职工以及学校德育工作相关方面。

第二章德育目标第四条我校德育工作的根本任务是全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,以社会主义核心价值观为指导,培养具有爱国主义情怀、社会责任感、创新精神和实践能力的高素质人才。

第五条德育目标具体如下:1. 培养学生树立正确的世界观、人生观和价值观;2. 培养学生具有良好的道德品质、文明行为和健康心理;3. 培养学生具有创新精神和实践能力;4. 培养学生具备良好的学习习惯和生活自理能力;5. 培养学生具有团队合作精神和领导能力。

第三章德育内容第六条德育内容主要包括以下几个方面:1. 思想政治教育:引导学生树立正确的政治方向,增强“四个自信”,坚定理想信念;2. 道德教育:培养学生的道德品质,树立社会主义荣辱观,养成良好的道德行为;3. 法制教育:增强学生的法律意识,使学生成为遵纪守法的公民;4. 心理健康教育:培养学生良好的心理素质,提高心理承受能力;5. 美育教育:培养学生的审美情趣,提高艺术修养;6. 体育健康教育:增强学生体质,培养良好的体育锻炼习惯。

第四章德育途径和方法第七条德育途径主要包括:1. 课堂教学:通过学科课程和活动课程,渗透德育内容;2. 校园文化建设:营造良好的校园文化氛围,提高学生的德育素养;3. 社会实践活动:组织学生参加社会实践活动,增强社会责任感;4. 家庭教育:加强与家长的沟通与合作,共同做好学生的德育工作;5. 主题教育:开展形式多样的主题教育活动,提高学生的德育意识。

第八条德育方法主要包括:1. 说服教育法:通过讲解、讨论、辩论等形式,提高学生的德育认识;2. 榜样示范法:树立先进典型,发挥榜样的示范作用;3. 情感陶冶法:通过丰富多彩的活动,培养学生的情感和意志;4. 实践体验法:通过实践活动,使学生将德育知识转化为实际行动;5. 自我教育法:引导学生自我反省,自我提升。

小学德育工作管理制度第一章总则第一条为了规范小学德育工作,促进学生的综合素质发展,提高学校的德育水平,制定本管理制度。

第二条本制度适用于小学的德育工作组织与管理,包括德育目标、教师德育能力培养、德育课程设置、学校德育活动等内容。

第三条德育的基本原则是立德树人、全面发展。

注重培养学生的道德品质、社会行为规范以及思想品德、学习能力、审美能力、体育健康等方面的素养。

第四条德育工作的核心任务是培养学生的良好行为习惯和社会责任感,提高学生的道德意识和自我管理能力,促进学生成为品学兼优的公民。

第五条德育工作应该与学科教学、教育管理、家庭教育密切配合,形成合力,促进学生全面发展。

第六条德育工作应该立足于学校实际情况,因材施教,注重个性发展。

第二章德育目标第七条学校的德育目标是培养学生的社会责任感和良好行为习惯,提高学生的道德素质和自我管理能力,使其成为有品德、有能力、有创造力的公民。

第八条学校的德育目标要与国家教育方针、学校办学特色相统一,符合学生的年龄、认知发展特点。

第九条学校的德育目标要注重德育与学科、课程的融合,将德育教育贯穿于学校各项工作中。

第三章德育课程设置第十条学校要根据学生的年级特点和发展需求,制定科学合理的德育课程设置。

第十一条德育课程应涵盖道德品质培养、社交行为规范、思想品德教育、学习能力培养、审美教育、体育健康等方面内容。

第十二条德育课程应根据学生的年级不同,分为基础德育课程和提高德育课程,重点培养学生的基本素养和特长发展。

第四章学校德育活动第十三条学校应制定具体的德育活动计划,将德育活动纳入学校日常教育教学活动中。

第十四条学校德育活动可以包括主题演讲、社会实践、课本外的德育教育、义务劳动等形式。

第十五条学校德育活动的组织应有计划、有目标,旨在引导学生树立正确的价值观和心态,提高学生的社会适应能力和自我管理能力。

第五章教师德育能力建设第十六条学校应加强对教师的德育能力建设,提高教师德育教育意识和能力。

2024年中小学德育工作规章制度第一章总则第一条为了加强中小学德育工作,培养学生的道德品质,促进学生全面发展,制定本规章制度。

第二条中小学德育工作应坚持以社会主义核心价值观为指导,落实立德树人的根本任务,促进学生德育素质的全面提升。

第三条中小学德育工作应注重培养学生的道德情感、道德观念和道德行为,培养学生健康成长的内在动力。

第四条中小学德育工作应坚持思想道德与知识、智能的发展相统一,注重全面培养学生的道德品质、智力和身体素质。

第五条中小学德育工作应采取系统化、全员化、全过程化的管理模式,建立健全德育机构和队伍,形成德育工作合力。

第六条中小学德育工作应充分发挥家庭、社会、学校的育人作用,形成良好的育人环境。

第二章德育目标和任务第七条中小学德育工作的目标是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

第八条中小学德育的主要任务包括:(一)培养学生爱国主义情感,增强国家意识和社会责任感;(二)培养学生民族精神,传承中华优秀文化传统;(三)培养学生社会主义核心价值观,塑造正确的世界观、人生观、价值观;(四)培养学生实践创新精神和合作意识,提高综合素质;(五)培养学生良好的道德品质和行为习惯,养成正确的价值取向;(六)培养学生积极向上、阳光健康的心理素质,提高抗压能力。

第三章德育内容和方法第九条中小学德育工作应注重以下内容:(一)爱国主义与社会主义核心价值观教育;(二)公民道德与法律意识教育;(三)人际交往与合作精神培养;(四)文明礼仪与道德修养;(五)学习道德与学习方法指导;(六)健康教育与心理健康培养;(七)思想品德与性别平等教育。

第十条中小学德育工作应注重以下方法:(一)示范引领,以身作则;(二)情感教育,培养学生的情感体验与表达能力;(三)案例教育,通过真实案例引导学生思考和行动;(四)道德讲堂,开展丰富多彩的道德主题教育活动;(五)社区参与,拓展学生的社会实践机会;(六)生活引导,提供良好的生活教育环境;(七)评价考核,建立科学的德育评价体系。

全国小学道德与法治教育大纲第一章:引言道德与法治教育是全面发展素质教育的重要组成部分,对于培养学生的道德情操、法治意识具有重要作用。

在全国小学阶段,我们需要针对学生的年龄特点和认知水平,实施适宜的道德与法治教育。

第二章:教育目标1. 德育目标:培养学生积极向上的人生观和价值观,树立良好的道德品质,形成良好的社会公德、职业道德和家庭美德。

德育目标:培养学生积极向上的人生观和价值观,树立良好的道德品质,形成良好的社会公德、职业道德和家庭美德。

2. 法治教育目标:培养学生对法律的尊重和遵守,形成良好的法治意识,了解基本的法律知识,掌握基本的法律技能。

法治教育目标:培养学生对法律的尊重和遵守,形成良好的法治意识,了解基本的法律知识,掌握基本的法律技能。

第三章:教育内容1. 德育内容:包括诚实守信、尊老爱幼、团结友爱、爱国主义、艰苦奋斗、勤奋研究等方面的教育。

德育内容:包括诚实守信、尊老爱幼、团结友爱、爱国主义、艰苦奋斗、勤奋学习等方面的教育。

2. 法治教育内容:包括宪法法规、法律常识、法律实务、法律案例等方面的教育。

法治教育内容:包括宪法法规、法律常识、法律实务、法律案例等方面的教育。

第四章:教育方法1. 德育方法:采用情景教学、角色扮演、集体活动等多种形式,使学生在实践中体验和理解道德规范,培养良好的道德情操。

德育方法:采用情景教学、角色扮演、集体活动等多种形式,使学生在实践中体验和理解道德规范,培养良好的道德情操。

2. 法治教育方法:采用讲解法律、模拟法庭、法律辩论等形式,使学生在实践中理解和掌握法律知识,提高法律技能。

法治教育方法:采用讲解法律、模拟法庭、法律辩论等形式,使学生在实践中理解和掌握法律知识,提高法律技能。

第五章:评价与反馈1. 德育评价:通过观察学生的日常行为、参与活动的态度和行为,以及同伴评价,全面了解学生的道德发展情况,给予正面的鼓励和适时的指导。

德育评价:通过观察学生的日常行为、参与活动的态度和行为,以及同伴评价,全面了解学生的道德发展情况,给予正面的鼓励和适时的指导。

中小学德育工作规程第一章总则第一条为了加强中小学生的品德修养,培养他们的正确价值观和道德观,提高他们的道德素质和社会责任感,制定本规程。

第二条本规程适用于全国范围内的中小学德育工作,包括中小学的教师、学生、家长等相关人员。

第三条中小学德育的目标是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,具有高尚的思想道德品质、优良的行为习惯以及积极向上的精神风貌的学生。

第二章德育目标第四条德育目标是培养学生的道德情感、社会责任感、行为习惯和自我发展能力。

第五条学校应该重视培养学生的爱国主义情感、集体主义精神、社会主义核心价值观等基本道德观念。

第六条学校应该引导学生树立正确的人生观、价值观,强调品德修养在个人发展中的重要性。

第三章德育内容第七条学校的德育内容应该包括以下方面:1. 爱国主义教育:培养学生热爱祖国、热爱人民、热爱社会主义,培养学生的爱国情感和民族自豪感。

2. 集体主义教育:培养集体观念、团队协作精神,强调团结合作的重要性。

3. 社会责任教育:培养学生的社会责任感,让他们认识到自己应该为社会做出贡献。

4. 品德修养教育:培养学生正直、诚实、守纪律、尊重他人等良好的品德。

5. 心理健康教育:关注学生的心理健康问题,引导他们正确面对挫折和压力。

第八条学校应根据学生的年龄特点和实际情况,有针对性地开展相关德育活动和课程。

第九条学校应定期组织德育教研活动,提高教师的德育教育能力和水平。

第四章德育活动第十条学校应组织丰富多样的德育活动,包括但不限于以下形式:1. 主题演讲比赛:鼓励学生通过演讲比赛来表达自己的思想和观点,提高口头表达能力和思辨能力。

2. 社会实践活动:组织学生参观社会机构、社区,让他们亲身体验社会,增强社会责任感。

3. 志愿者活动:鼓励学生参与志愿服务活动,培养他们的公益意识和奉献精神。

4. 读书活动:组织学生读经典名著,引导他们思考人生道路和价值观。

第五章家校合作第十一条学校应加强与家长之间的沟通和合作,共同关注学生的德育发展。

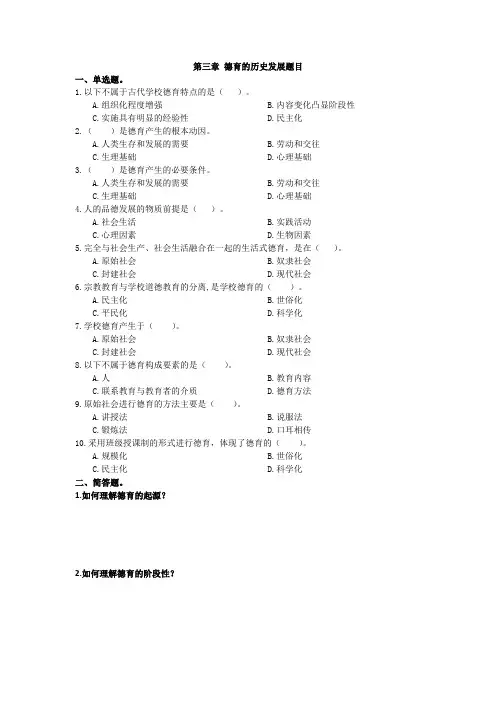

第三章德育的历史发展题目一、单选题。

1.以下不属于古代学校德育特点的是()。

A.组织化程度增强B.内容变化凸显阶段性C.实施具有明显的经验性D.民主化2.()是德育产生的根本动因。

A.人类生存和发展的需要B.劳动和交往C.生理基础D.心理基础3.()是德育产生的必要条件。

A.人类生存和发展的需要B.劳动和交往C.生理基础D.心理基础4.人的品德发展的物质前提是()。

A.社会生活B.实践活动C.心理因素D.生物因素5.完全与社会生产、社会生活融合在一起的生活式德育,是在()。

A.原始社会B.奴隶社会C.封建社会D.现代社会6.宗教教育与学校道德教育的分离,是学校德育的()。

A.民主化B.世俗化C.平民化D.科学化7.学校德育产生于()。

A.原始社会B.奴隶社会C.封建社会D.现代社会8.以下不属于德育构成要素的是()。

A.人B.教育内容C.联系教育与教育者的介质D.德育方法9.原始社会进行德育的方法主要是()。

A.讲授法B.说服法C.锻炼法D.口耳相传10.采用班级授课制的形式进行德育,体现了德育的()。

A.规模化B.世俗化C.民主化D.科学化二、简答题。

1.如何理解德育的起源?2.如何理解德育的阶段性?3.简述原始社会的德育特征。

4.简述古代学校德育的特点。

5.简述近现代学校德育的特点。

第三章德育的历史发展答案一、单选题1-5:DABDA6-10:BBDDA二、简答题。

1.如何理解德育的起源?答:德育源于人类的社会实践。

其中的可能因素包括以下几方面:①人类德育的起源有一定的生物学前提条件。

②人类生存和发展的需要是德育产生的根本动因。

③劳动和交往为德育起源提供了必要条件。

2.如何理解德育的阶段性?答:在古代社会,不同阶段的重要德性呈现出明显的阶段性,古代学校德育先后经历了培养勇者、培养智者和培养从者的阶段。

①人类文明初始,艰难的生活使文明选择了培养勇者。

②随着文明的发展,人们放弃了勇敢,选择了培养智者。

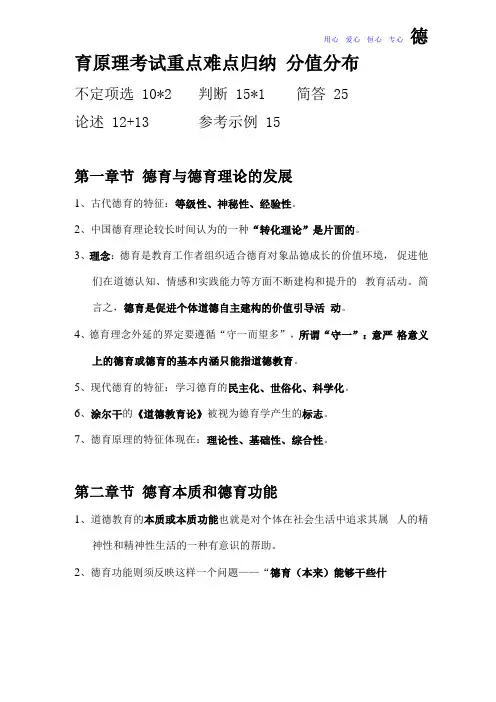

用心爱心恒心专心德育原理考试重点难点归纳分值分布不定项选 10*2 判断 15*1 简答 25论述 12+13 参考示例 15第一章节德育与德育理论的发展1、古代德育的特征:等级性、神秘性、经验性。

2、中国德育理论较长时间认为的一种“转化理论”是片面的。

3、理念:德育是教育工作者组织适合德育对象品德成长的价值环境,促进他们在道德认知、情感和实践能力等方面不断建构和提升的教育活动。

简言之,德育是促进个体道德自主建构的价值引导活动。

4、德育理念外延的界定要遵循“守一而望多”,所谓“守一”:意严格意义上的德育或德育的基本内涵只能指道德教育。

5、现代德育的特征:学习德育的民主化、世俗化、科学化。

6、涂尔干的《道德教育论》被视为德育学产生的标志。

7、德育原理的特征体现在:理论性、基础性、综合性。

第二章节德育本质和德育功能1、道德教育的本质或本质功能也就是对个体在社会生活中追求其属人的精神性和精神性生活的一种有意识的帮助。

2、德育功能则须反映这样一个问题——“德育(本来)能够干些什么?”3、树立正确的德育功能观的实践意义:①正确的德育功能观有助于德育目的的确定。

②正确的德育功能观有助于适度、适当的德育评价的形成。

③正确的德育功能观有助于适当适度的德育实践。

4、德育的社会功能:政治功能、经济功能、文化功能、生态功能。

5、对于正确认识社会性功能要注意:①必须树立全面的德育(社会性)功能。

②要充分注意德育社会性功能实现的间接性。

③文化功能是学校德育功能的中介。

6、德育的个体功能:生存、发展、享用。

7、对于的教育性功能:①德育的“教育”或价值属性。

②德育作为教育子系统对平行系统的作用。

第三章节德育对象与德育主体1、德育不仅是知识,还是情感、意志与行动。

所以单靠讲授与听讲是不能完成道德学习的全部任务。

2、道德教育之“教”,如果理解为直接道德教育、间接道德教育及隐性课程的统一,教授、学习与实践的统一,道德之知、情、意学习的统一,则道德是可以教的。

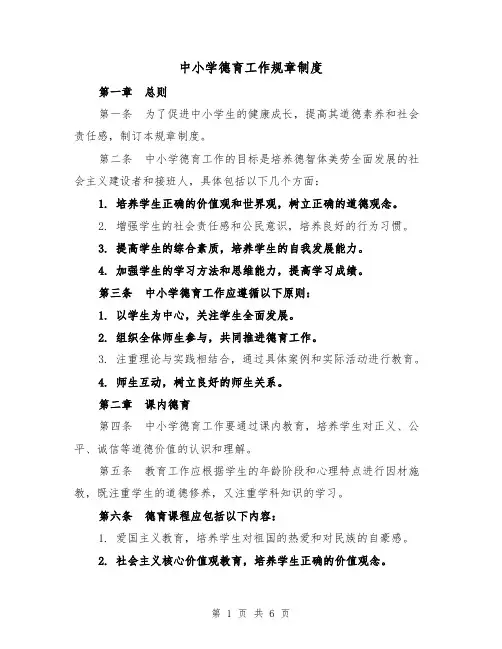

中小学德育工作规章制度第一章总则第一条为了促进中小学生的健康成长,提高其道德素养和社会责任感,制订本规章制度。

第二条中小学德育工作的目标是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,具体包括以下几个方面:1. 培养学生正确的价值观和世界观,树立正确的道德观念。

2. 增强学生的社会责任感和公民意识,培养良好的行为习惯。

3. 提高学生的综合素质,培养学生的自我发展能力。

4. 加强学生的学习方法和思维能力,提高学习成绩。

第三条中小学德育工作应遵循以下原则:1. 以学生为中心,关注学生全面发展。

2. 组织全体师生参与,共同推进德育工作。

3. 注重理论与实践相结合,通过具体案例和实际活动进行教育。

4. 师生互动,树立良好的师生关系。

第二章课内德育第四条中小学德育工作要通过课内教育,培养学生对正义、公平、诚信等道德价值的认识和理解。

第五条教育工作应根据学生的年龄阶段和心理特点进行因材施教,既注重学生的道德修养,又注重学科知识的学习。

第六条德育课程应包括以下内容:1. 爱国主义教育,培养学生对祖国的热爱和对民族的自豪感。

2. 社会主义核心价值观教育,培养学生正确的价值观念。

3. 人际交往和沟通能力的培养,促进学生良好的人际关系。

4. 心理健康教育,帮助学生树立积极向上的心态。

5. 研究性学习和创新能力的培养,提高学生的综合素质。

6. 安全教育,增强学生的自我保护意识。

第七条德育教材应选取经典著作和具有良好道德影响的文学作品,通过阅读和讨论,引导学生正确的思考和判断。

第三章课外德育第八条中小学德育工作要通过课外活动,培养学生综合素质和社会责任感。

第九条学校应定期组织学生参与社会实践活动,包括参观博物馆、社区服务等,培养学生对社会的认识和了解。

第十条学校应开展各类群体活动,如班级团日、宿舍文化节等,促进学生的团结和合作意识。

第十一条学校应组织学生参与体育活动,通过体育竞赛和体育课程的开展,提高学生的身体素质和团队协作能力。

小学德育工作管理条例第一章总则本条例旨在规范小学德育工作管理,促进学生全面发展,培养良好的道德品质和行为惯,建设优质的小学教育环境。

第二章德育目标和原则德育目标是培养学生的爱国爱人、团结友善、诚实守信、勤奋好学、自律自强等良好品质。

德育工作应遵循全面发展、德智体美劳全面培养的原则。

第三章德育工作计划和组织1. 学校应制定德育工作计划,明确工作目标和任务,并与其他教育教学活动相结合,形成有机整体。

2. 学校应建立德育工作组织机构,明确相关职责,确保德育工作的有效进行。

第四章德育师资队伍建设1. 学校应加强对德育师资队伍的培训,提升教师的德育教育水平和专业素养。

2. 学校应鼓励和支持教师积极参与德育教研活动,促进经验交流和共同提高。

第五章德育课程与评价1. 学校应制定德育课程计划,在各学科中融入德育内容,培养学生的道德意识和价值观。

2. 学校应设立德育评价体系,定期对学生的德育发展和行为进行评估并反馈。

第六章德育活动和实践1. 学校应组织多种形式的德育活动,包括主题讲座、社会实践等,激发学生的兴趣和参与度。

2. 学校应组织志愿者服务等实践活动,培养学生的社会责任感和公民意识。

第七章德育宣传与环境创设1. 学校应加强德育宣传工作,通过展示墙、宣传栏等形式宣传道德模范和典型事迹,营造浓厚的德育氛围。

2. 学校应创设优良的德育环境,建立文明课堂、和谐校园等,营造有利于德育教育的氛围。

第八章德育工作考核和督导1. 学校应建立德育工作考核制度,对德育工作进行考核评价,并采取相应措施予以改进。

2. 学校应定期进行德育工作的督导和评估,提供反馈意见和改进建议。

第九章法律责任对违反本条例的行为,学校将按照相关法律法规进行处理,并承担相应的法律责任。

第十章附则本条例的解释权归学校所有,自发布之日起生效。

以上是《小学德育工作管理条例》的内容,旨在规范和促进小学德育工作的开展,为学生提供良好的道德教育环境和全面发展的机会。

第一章总则第一条为了加强我校德育工作,培养学生的良好品德和行为习惯,提高学生的综合素质,根据国家有关教育法律法规和学校实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于全校学生,是学校德育工作的重要指导文件。

第三条德育工作要坚持立德树人根本任务,以社会主义核心价值观为指导,以培养学生的道德品质、文明素养和法治意识为核心,以日常行为规范为抓手,全面提升学生的德育水平。

第二章德育目标第四条通过德育工作,使学生:1. 树立正确的世界观、人生观、价值观;2. 具备良好的道德品质和文明素养;3. 增强法治观念,自觉遵守法律法规;4. 养成良好的生活习惯和学习习惯;5. 培养团结协作、勇于创新的精神。

第三章德育内容第五条德育内容包括:1. 思想政治教育:包括爱国主义教育、集体主义教育、社会主义荣辱观教育等;2. 道德品质教育:包括诚信教育、感恩教育、责任感教育等;3. 法治教育:包括宪法教育、法律知识教育、法治意识教育等;4. 心理健康教育:包括心理健康知识普及、心理调适能力培养等;5. 行为规范教育:包括校规校纪、日常行为规范、礼仪教育等。

第四章德育实施第六条德育工作实行学校、班级、家庭、社会相结合的原则,形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育格局。

第七条学校德育工作由德育工作领导小组负责,下设德育办公室,具体负责德育工作的组织实施。

第八条班级是德育工作的基本单位,班主任是德育工作的第一责任人,负责班级德育工作的具体实施。

第九条家庭是德育工作的重要环节,家长要积极配合学校,共同做好学生的德育工作。

第十条社会是德育工作的延伸,学校要与社会各界建立良好的合作关系,共同营造良好的德育环境。

第十一条德育工作要结合学校实际,开展丰富多彩的德育活动,如主题班会、道德讲堂、志愿服务、社会实践等。

第十二条德育工作要注重学生个体差异,实施分层教育,因材施教。

第五章德育考核第十三条学校设立德育考核制度,对学生的德育表现进行定期考核。

中小学德育工作制度范本第一章总则一、目的与意义为了培养学生良好的道德品质,促进学生全面发展,建设和谐文明校园,制定本工作制度。

二、基本原则1. 综合指导原则:以班级、学校为单位,全面开展德育工作,注重思想道德的全面教育。

2. 德育与学科教育相结合原则:将德育教育要求和学科教育内容相结合,相互促进,实现全面发展。

3. 个别与集体相结合原则:既注重培养个别学生的个性特长,也注重培养学生的团队协作和集体荣誉感。

4. 激励与约束相结合原则:通过激励机制激发学生的积极性和主动性,同时加强对学生行为的约束和管理。

5. 长期与短期相结合原则:将德育工作融入学校教育的全过程,长期持续开展,注重长远学生发展。

第二章德育目标一、思想道德品质目标1. 培养良好的价值观:培养学生正确的人生观、价值观,追求真善美、崇尚社会主义核心价值观。

2. 培养积极向上的心态:培养学生的自信心、自尊心,积极面对困难,乐观向上。

3. 培养良好的行为习惯:培养学生遵守纪律,讲卫生,礼貌待人,尊敬师长和他人。

4. 培养公民意识:培养学生的爱国、爱校、爱社会的意识,培养学生的社会责任感。

二、学业水平目标1. 提高学生的学习成绩:通过德育工作,提高学生学习的主动性和积极性,提高学生的学业成绩。

2. 培养学生良好的学习习惯:培养学生自主学习、合作学习的能力,提高学习效率。

3. 培养学生创新思维和实践能力:培养学生的创新意识和创新能力,通过实践活动提升学生综合素质。

第三章德育实施一、班级德育1. 班级管理(1) 班级规章制度:制定班级规章制度,明确行为规范,加强班级纪律,增强学生责任感。

(2) 班级活动:组织丰富多彩的班级活动,增强班级凝聚力和集体荣誉感。

2. 学生互助与交往(1) 班级关爱:建立班级关爱制度,老师与同学之间建立良好关系,培养同学之间的互助精神。

(2) 同学交往:组织同学间交流活动,培养同学之间互相尊重、友爱、合作的意识。

二、学校德育1. 开展主题教育活动(1) 开展爱国主义教育:组织学生参观红色文化教育基地,开展纪念活动等,培养爱国情感。

第四章德育目标与德育内容德育目标:是教育目标在德方面的总的要求。

德育活动在受教育者品德形成发展上所要达到的总体规格要求。

德育内容:是德育目标的体现,是按照德育目标的要求用以教育学生的思想,政治、道德方面的知识、理论,思想观点、准则规范等,具有历史性阶级性,也具有超前性、理想性(面向未来,期望)德育目标的价值(在德育活动中的作用)德育目标是教育者和受教育这全部活动的出发点和归宿。

每一种德育活动措施都是为了实现既定目标服务的。

德育目标支配、调节,指导,控制着整个德育过程。

具体来说有以下作用:1、对德育内容、方法的导向作用2、对德育活动的激励作用(明确而适宜的目标能调动积极性)3、对德育实施的协调作用(家校社各方面力量协调一致努力的方向)4、对教育评价的参照作用确立现代德育目标、内容的根据及制约因素1)社会的现代化发展现代德育作为子系统,必然反映现代社会发展的要求,促进社会现代化。

目标和内容也要随时代。

2)受教育者的发展德育一方面要以年轻一代现有发展状况为基础设定德育目标、内容,同时德育也不能离开人的需要,要通过德育促使其进一步发展。

3)思想品德心理特点要注意思想品德心理结构要素与德育内容,目标挂钩4)教育世界观的因素教育价值观,世界观不同就会有不同的目标、内容设计。

有以人为中心的,以社会为中心的,以文化为中心教育价值观,世界观。

三大类德育理论全球本位德育理论社会本位德育理论个人本位德育理论,德育目标与内容的相互关系???????教育目标、德育目标与内容是内在一致,有共同特征1)都具有历史性,阶级性。

都是反映不同历史阶段社会的要求。

不同的历史时期有不同的教育目标,必然有不同的德育目标与内容,没有普遍适用的。

三者都是一种社会意识,在阶级社会都具有阶级性,都是人规定的,体现一定的阶级意志,反映一定阶级培养人的要求。

2)都具有超前性或理想性教育目标,德育目标都是对受教育者的期望或设想。

目标和内容都要立足当前社会发展,又要面向未来,为未来社会培养人,体现超前性,高于现实,但又可行,经过努力可以达到。