高考地理命题密码解读微专题青藏高原自然环境和交通建设含解析高考

- 格式:doc

- 大小:212.00 KB

- 文档页数:10

2021年西藏高考地理区域开发题及解答【2021年西藏高考地理区域开发题及解答】地理区域开发是全球各地都面临的重要议题之一。

在西藏这样的特殊地域中,地理区域开发显得尤为复杂而具有挑战性。

本文将介绍2021年西藏高考地理区域开发题及解答,旨在帮助考生全面了解该领域的重要知识。

一、题目回顾:西藏的地理特点及区域开发挑战西藏位于中国西南边陲,是全球海拔最高的地区之一,同时也是中国的自治区。

它的地理特点决定了该地区的开发难度与挑战,包括地势复杂、气候恶劣、生态脆弱等问题。

2021年西藏高考地理区域开发题解析如下:1. 请简要描述西藏的地理特点。

西藏地势复杂,主要由高原、山地、盆地和河流构成。

全境海拔较高,平均海拔4000米以上,同时也包括世界屋脊的珠峰。

西藏还拥有大量的湖泊和河流,如纳木错、雅鲁藏布江等。

其独特的地理位置决定了严寒干燥的气候和脆弱的生态环境。

2. 分析西藏地区开发的主要挑战。

西藏地区开发面临着多重挑战。

首先,地势复杂导致交通不便,特别是大量的高山和峡谷限制了交通网络的建设。

其次,恶劣的自然条件造成了西藏的气候严寒干燥,降水稀少,气候极端,对农业和生态环境造成不利影响。

此外,西藏地区的生态环境非常脆弱,过度的开发可能导致环境退化和生物多样性丧失。

最后,由于西藏属于边疆地区,经济和社会发展相对滞后,人口的散布不均与资源分布不匹配。

二、解答篇章:西藏地区开发的对策与前景展望为了克服西藏地区开发中的各种困难和挑战,需要采取一系列的对策和政策。

下面将围绕交通、农业、环境保护和经济发展等方面提出解决方案。

1. 交通建设与互联互通为解决交通不便的问题,应加大对西藏地区的交通基础设施建设力度。

例如,提升公路网的建设与改善,修建高速铁路以提升交通效率,同时加强对航空、水路等交通方式的投资和改进。

这将有助于促进西藏地区与其他地区的互联互通,加强经济和文化交流。

2. 促进农业可持续发展由于气候条件的限制,农业发展受到很大影响。

青藏高原高考知识点青藏高原位于中国西南地区,是世界上海拔最高的高原,也是中国自然地理环境中的一大亮点。

由于其特殊的地理位置和气候条件,青藏高原的生态环境和物种多样性备受关注。

下面将介绍一些与青藏高原相关的高考知识点。

一、青藏高原的地理特点青藏高原位于中国西南部,总面积约为250万平方公里。

它是地球上海拔最高、面积最大的高原,平均海拔约为4000米以上。

青藏高原北部为青海高原,南部为藏南高原,两者之间有一条称为唐古拉山脉的分界线。

整个高原地势起伏,山脉横亘,河流纵横交错,形成了壮丽的自然景观。

青藏高原还拥有众多的湖泊,其中青海湖是中国最大的内陆湖,也是青藏高原的重要组成部分。

二、青藏高原的气候特点青藏高原由于海拔较高,气候独特。

主要特点是寒冷干燥,温差大,冰雪覆盖期长。

由于高原独特的地理环境,日照时间较长,太阳辐射强,昼夜温差较大。

青藏高原年降水量较少,大部分为雪,造成了高原地区的干旱气候。

在高原南部,由于受到季风的影响,降水相对较多,同时也形成了青藏高原的重要水源。

三、青藏高原的生态环境青藏高原生态环境脆弱,但却拥有丰富的生物多样性。

这里有许多特有的动植物物种,例如大熊猫、藏羚羊、藏马等。

青藏高原也是世界上绝大部分雪峰和冰川的所在地之一。

同时,青藏高原也是中国重要的水源涵养地,长江、黄河、澜沧江等众多重要河流源头都位于青藏高原。

四、青藏高原的资源开发与保护青藏高原拥有丰富的矿产资源,如铜、锌、铅等,也是中国的重要能源基地。

然而,青藏高原的环境脆弱,生态系统容易受到破坏。

为了平衡资源开发和生态保护的关系,中国政府采取了一系列措施,加强对青藏高原的保护力度,推动可持续发展。

例如,实施禁牧政策、推行环保产业、加强环境监测等。

青藏高原是中国的瑰宝,也是世界自然遗产的重要组成部分。

对于参加高考的同学们来说,了解青藏高原的地理特点、气候特点、生态环境以及资源开发与保护等知识点,不仅有助于对地理学科的理解,也增加了对中国特殊地理环境的认识。

地青藏地区考点高考知识点西藏地区是我国交通不便地区之一,地势高峻且复杂,许多地方交通十分不便。

然而,这片土地却拥有着丰富的文化和自然资源,吸引着无数人的目光。

今天我们就来了解一下关于青藏地区的考点高考知识点。

一、地理特点青藏地区位于我国西南部,主要包括青海、西藏、四川、甘肃等省区,总面积为252万平方公里。

这片地区地势高,以青藏高原为核心,被誉为“世界屋脊”。

青藏高原平均海拔约4000米,是亚洲最大的高原和我国最大的高寒地区。

同时,这里还有神秘的珠穆朗玛峰,是世界的屋脊之巅。

二、气候特点青藏地区气候多样,有高原季风气候、高原气候、高山气候等。

主要以寒冷气候为主,天气多变,昼夜温差大,夏季短暂而凉爽,冬季漫长而严寒。

同时,由于地处高海拔地区,氧气稀薄,气压低,这对人们的身体健康提出了挑战。

三、生态环境青藏地区是我国重要的生态屏障之一,拥有丰富的生物资源和自然景观。

这里有广袤的草原和原始森林,栖息着许多珍稀的动植物。

例如,藏羚羊、藏野驴、雪豹等都是青藏地区的特有物种。

此外,青藏地区还有著名的三江源地区,是中国重要的水源涵养区。

四、人文历史青藏地区是中国独具特色的民族文化聚集地。

这里有藏族、羌族、土族等多个民族,他们保留了丰富多彩的传统文化。

例如,藏族的唐卡艺术、藏传佛教、藏族服饰等,都给人们留下了深刻的印象。

青藏地区还有著名的拉萨布达拉宫和大昭寺,是佛教文化的重要象征。

五、经济发展青藏地区的经济主要以农牧业为主,农业以高原特色农业为主,主要种植青稞、青稞酒等农产品。

畜牧业以牧民的养牛、养羊为主,青藏地区被誉为“中国牧区”,独特的地理环境造就了独特的牧区文化。

此外,青藏地区还有丰富的矿产资源,有机会成为未来的经济增长点。

六、旅游资源青藏地区以其独特的自然风光吸引了无数游客的目光。

除了珠穆朗玛峰,还有雅鲁藏布大峡谷、纳木措湖等自然景点。

此外,雪域高原的雄伟壮丽和藏族文化的独特魅力也是吸引游客的重要因素。

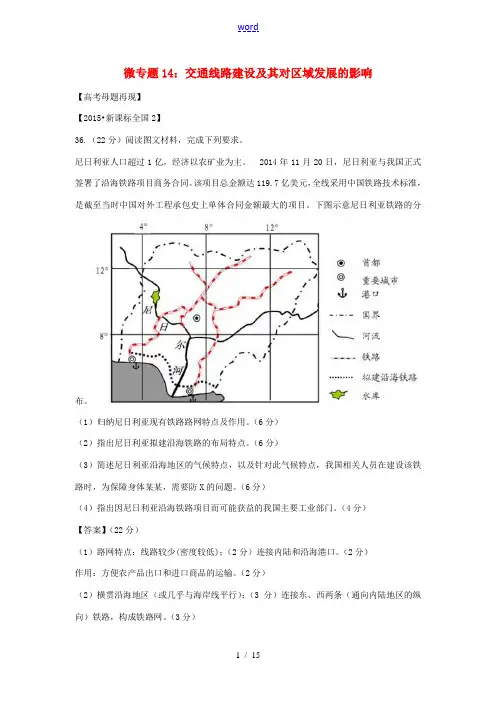

微专题14:交通线路建设及其对区域发展的影响【高考母题再现】【2015•新课标全国2】36.(22分)阅读图文材料,完成下列要求。

尼日利亚人口超过1亿,经济以农矿业为主。

2014年11月20日,尼日利亚与我国正式签署了沿海铁路项目商务合同。

该项目总金额达119.7亿美元,全线采用中国铁路技术标准,是截至当时中国对外工程承包史上单体合同金额最大的项目。

下图示意尼日利亚铁路的分布。

(1)归纳尼日利亚现有铁路路网特点及作用。

(6分)(2)指出尼日利亚拟建沿海铁路的布局特点。

(6分)(3)简述尼日利亚沿海地区的气候特点,以及针对此气候特点,我国相关人员在建设该铁路时,为保障身体某某,需要防X的问题。

(6分)(4)指出因尼日利亚沿海铁路项目而可能获益的我国主要工业部门。

(4分)【答案】(22分)(1)路网特点:线路较少(密度较低);(2分)连接内陆和沿海港口。

(2分)作用:方便农产品出口和进口商品的运输。

(2分)(2)横贯沿海地区(或几乎与海岸线平行);(3分)连接东、西两条(通向内陆地区的纵向)铁路,构成铁路网。

(3分)(3)气候特点:(纬度低,属热带雨林气候)全年高温多雨。

(3分)需要防X的问题:中暑;晒伤;食物中毒;毒虫叮咬;野生动物侵袭;疫病;瘴气等。

(3分)(答对1项得1分。

其他合理答案可酌情评分。

本部分满分不得超过3分。

)(4)钢铁、机械、机车制造、电子通信、管线、建材等与铁路建设和列车制造有关的部门。

(4分)(答对1项得1分,答对4项即可得4分。

本小题满分不得超过4分。

)【解析】试题分析:(1)读图可以看出尼日利亚现有铁路路网主要联系沿海和内地,线路少,密度较小,缺少沿海地区的横向联系;其作用主要是将内地初级农产品运到港口,供出口,同时方便进口商品运往内地。

(2)读图可以看出尼日利亚拟建沿海铁路整体上东西方向延伸,大致与海岸线平行,连接东、西两条通向内地地区的纵向铁路,构成铁路网。

(3)尼日利亚沿海地区的气候类型为热带雨林气候,其特点是终年高温多雨,气候湿热;湿热的气候有利于蚊虫繁殖,毒虫肆虐,病菌滋生,野生动植物数量多,体型较大,因而我国相关人员在建设该铁路时,为了保障身体某某,需要防X中暑、嗮伤、受潮、食物中毒、毒虫叮咬、野生动物侵袭、疫病、瘴气等,同时还应注意预防建设地区的自然灾害,如暴雨洪涝,山区还要预防滑坡、泥石流等地质灾害所带来的伤害。

高考青藏地区知识点归纳高考,作为我国教育体系中的重要节点,对于学生来说意义重大。

而在青藏地区的学生来说,面临的挑战更为严峻。

青藏地区的高考知识点涉及地理、历史、文学、生物等多个学科,下面将对这些知识点进行归纳,帮助青藏地区的学生备战高考。

地理知识点归纳1. 青藏高原:青藏高原位于中国西南地区,是世界上海拔最高的高原,也是亚洲大陆最大的高原。

它的特点是地势高,气候寒冷,植被稀少。

在高考中,我们需要了解青藏高原对于中国的重要意义,以及其对水资源、气候等方面的影响。

2. 青藏铁路:青藏铁路是连接青岛和西藏拉萨的一条铁路线。

它是世界上最高、最长、最富有挑战性的铁路之一。

在高考中,我们需了解青藏铁路的建设背景、技术难题以及对青藏地区经济、文化的影响。

历史知识点归纳1. 西藏:西藏历史悠久,是我国的重要文化遗址之一。

在高考中,了解西藏历史、文化的发展,包括吐蕃王朝、西藏和中央政府的关系等,是必备的知识点。

2. 文成公主:文成公主是唐朝的公主,嫁给了吐蕃(古代西藏的政权)王子。

她的婚姻关系促进了吐蕃和唐朝的友好关系,对于我国西藏地区的发展有着重要的影响。

文学知识点归纳1. 《雪域苍狼》:这是一部反映西藏抗击侵略的作品,描绘了西藏人民的英勇斗争和坚定意志。

在高考中,我们需了解这部作品的主题和影响。

2. 藏传佛教文学:藏传佛教文学包括大量的佛经、经论、注疏等著作,对于了解西藏的宗教文化,学习佛教哲学有着重要意义。

生物知识点归纳1. 高原动物和植物:青藏高原的气候条件对于动植物的生存提出了严苛的要求。

在青藏高原,我们可以看到一些独特的物种,如藏羚羊、藏马、唐古特人参等。

在高考中,我们需要了解高原动植物的适应性特征以及对于生态环境的保护意义。

2. 高山草甸的生态系统:高山草甸是青藏地区的重要生态系统,对于维持区域生态平衡具有重要作用。

在高考中,我们需了解高山草甸的构成、功能以及面临的保护问题。

在备战高考的过程中,熟练掌握青藏地区的知识点对于考生来说非常重要。

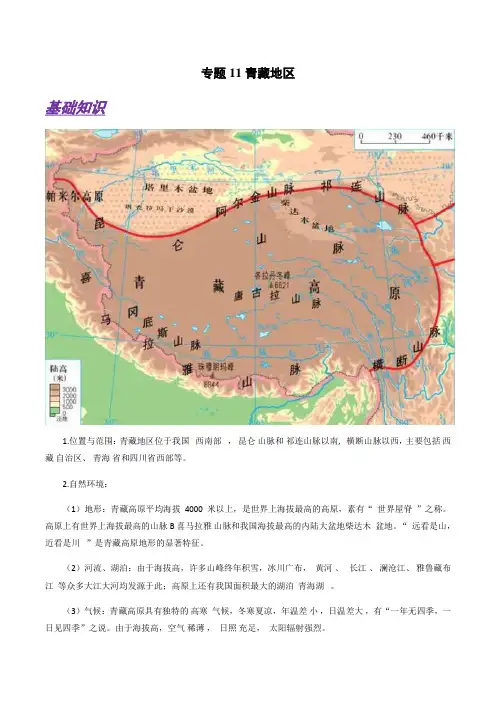

专题11青藏地区基础知识1.位置与范围:青藏地区位于我国西南部,昆仑山脉和祁连山脉以南,横断山脉以西,主要包括西藏自治区、青海省和四川省西部等。

2.自然环境:(1)地形:青藏高原平均海拔4000米以上,是世界上海拔最高的高原,素有“世界屋脊”之称。

高原上有世界上海拔最高的山脉B喜马拉雅山脉和我国海拔最高的内陆大盆地柴达木盆地。

“远看是山,近看是川”是青藏高原地形的显著特征。

(2)河流、湖泊:由于海拔高,许多山峰终年积雪,冰川广布,黄河、长江、澜沧江、雅鲁藏布江等众多大江大河均发源于此;高原上还有我国面积最大的湖泊青海湖。

(3)气候:青藏高原具有独特的高寒气候,冬寒夏凉,年温差小,日温差大,有“一年无四季,一日见四季”之说。

由于海拔高,空气稀薄,日照充足,太阳辐射强烈。

(4)丰富的资源:青藏高原上太阳能、地热和水能资源都很丰富。

(5)野生动物资源:藏羚羊、藏野驴、藏原羚等。

3、藏民生活(1)衣:藏袍是藏族的传统服装,。

(2)食:居民的日常主食是糌粑;牛羊肉也是常见食物。

为了抵御严寒,人们常喝青稞酒。

(3)住:牧区牧民一般用厚重的羊毛毡搭成帐篷居住,在农区和城镇多建平顶的碉房。

(4)行:青藏地区主要交通运输方式是公路运输;青藏铁路从青海的西宁到西藏自治区的拉萨,它的开通有力地促进了青藏地区经济的发展。

考向预测(一)河谷农业1、有利区位条件:①海拔高,空气稀薄,多清朗天气,光照充足,利于作物光合作用,制造养分;②热量欠缺,作物生长期长,积累的养分多;③昼夜温差大,利于作物养分的积累。

2、分布:主要分布在海拔较低、比较平坦的河谷和盆地,如青藏高原南部的藏南谷地和东北部的湟水谷地。

3、主要作物:青稞、小麦、豌豆等。

(二)高寒牧业:1、发展条件:独特的高寒气候和耐寒的高山草甸分布广泛。

2、主要牧区:青海牧区、西藏牧区。

3、优良畜种:藏绵羊、藏山羊、牦牛(“高原之舟”)。

(三)青藏铁路青藏铁路是当今世界海拔最高、最长的高原铁路。

高考地理青藏地区知识点在高考地理科目中,青藏地区是一个重要的考点。

青藏地区位于中国西南部,包括青海、西藏、四川等省份,地理环境复杂多样,是我国的重要生态保护区和自然资源区。

掌握青藏地区的地理知识,对于了解中国的地理特点、区域差异以及生态环境保护具有重要意义。

以下将介绍一些与青藏地区相关的知识点。

青藏高原是我国和世界上最大的高原,也是位于海拔最高的高原。

青藏高原东西宽度约2500公里,南北长度约2000多公里,平均海拔4000米以上,是我国的天然屏障。

青藏高原的主要组成部分是青海、西藏、四川等地,这些地方有着独特的自然景观和地理环境。

青藏高原的气候特点明显,由于地处高原,气象条件与平原地区相比存在巨大差异。

气温方面,青藏高原呈现明显的垂直气温带分布,随着海拔的升高,气温逐渐降低。

降水方面,则呈现明显的纬度差异。

青藏高原东南部和南部地区雨季明显,降水量较大,而青藏高原中部和西部地区则相对干燥,降水较少。

青藏高原的生态环境十分脆弱,需要特殊的保护和管理。

青藏高原是亚洲大气环流和水文循环的重要发源地,对我国的气候和水资源有着重要的影响。

同时,青藏高原还是世界上最大的冰川区之一,冰川融化对于全球气候变化有着重要的影响。

为了保护青藏高原的生态环境,我国实施了一系列的措施,例如推行生态移民政策,加强退化草地治理,禁止非法开发资源等。

青藏高原的地理环境对于区域资源分布和经济发展也产生了深远影响。

青藏高原地区矿产资源丰富,包括煤炭、铜、铅、锌、锡等。

同时,青藏高原还是我国的重要水源地,支持西部地区的农业灌溉和城市供水。

随着经济的发展,人们对青藏高原的资源需求不断增加,但同时也需要更加注重环境保护和可持续发展。

在青藏高原的交通建设方面,我国一直加大力度。

青藏铁路的建设,将西藏与内地紧密联系起来,开辟了从内地到西藏的重要通道。

此外,还有青藏公路、飞机、船舶等交通方式也在青藏地区得到了广泛应用。

交通的便利化,为青藏地区的发展提供了重要支持和保障。

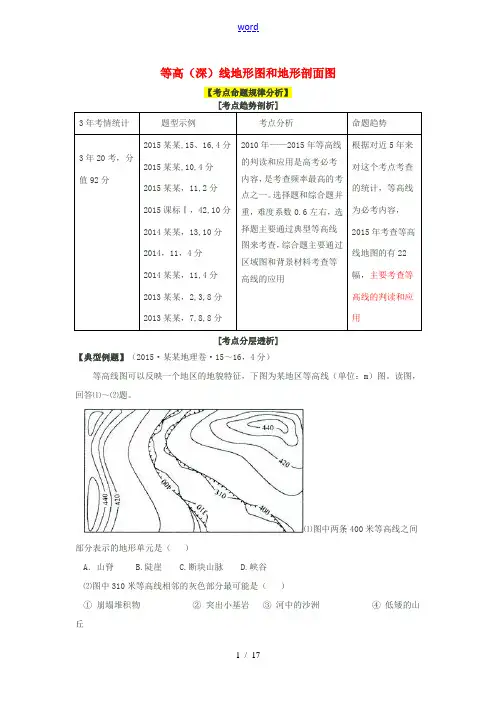

等高(深)线地形图和地形剖面图【考点命题规律分析】[考点趋势剖析]3年考情统计题型示例考点分析命题趋势3年20考,分值92分2015某某,15、16,4分2015某某,10,4分2015某某,11,2分2015课标Ⅰ,42,10分2014某某,13,10分2014,11,4分2014某某,11,4分2013某某,2,3,8分2013某某,7,8,8分2010年——2015年等高线的判读和应用是高考必考内容,是考查频率最高的考点之一。

选择题和综合题并重,难度系数0.6左右,选择题主要通过典型等高线图来考查,综合题主要通过区域图和背景材料考查等高线的应用根据对近5年来对这个考点考查的统计,等高线为必考内容,2015年考查等高线地图的有22幅,主要考查等高线的判读和应用[考点分层透析]【典型例题】(2015·某某地理卷·15~16,4分)等高线图可以反映一个地区的地貌特征,下图为某地区等高线(单位:m)图。

读图,回答⑴~⑵题。

⑴图中两条400米等高线之间部分表示的地形单元是()A.山脊 B.陡崖 C.断块山脉 D.峡谷⑵图中310米等高线相邻的灰色部分最可能是()①崩塌堆积物②突出小基岩③河中的沙洲④低矮的山丘A.①② B. ②③ C. ③④ D. ①④【图形解读】【解析】第⑴题,图中两条400米等高线处以陡崖的图例进行标注,则两条等高线之间为两侧坡度陡峻的峡谷。

第⑵题,310米等高线位于图中陡崖下方,部分与图中代表陡崖的图例重合。

图中灰色部分是导致310米等高线与陡崖图例断断续续分开的原因。

此灰色部分应是陡崖崩塌后的堆积物或突出的基岩形成。

【答案】⑴D ⑵A【考点透析】一、等高线地形图的判读及应用1.判读规律判坡度①根据等高线疏密判断:比例尺和等高距相同的等高线地形图上,等高线越密集的地方,坡度越大,等高线越稀疏,坡度越小。

②根据等高距大小判断:比例尺相同、等高距不同的等高线地形图上,等高距越大,坡度越大;等高距越小,坡度越小。

青藏地区地图知识点高考青藏地区是中国的重要地理区域,被誉为“世界屋脊”,是我国西部的神奇之地。

对于喜爱地理的学生来说,在高考中青藏地区的地图知识是不可忽视的一部分。

本文将以地域位置、地貌特点、气候特征和资源分布四个方面,探索青藏地区地图知识点在高考中的重要性。

青藏地区位于中国西南边陲,是亚洲的著名高原。

它包括了青海、西藏以及部分四川、甘肃、新疆和云南地区。

在地理课堂上,老师通常会要求学生能够标注青藏地区在中国地图上的位置。

而在高考中,这一点是非常基础且重要的,很有可能成为试题的一部分。

因此,学生们应该熟悉青藏地区的大致范围,标出它在地图上的位置。

青藏地区的地貌特点是多样而壮观的。

这个地区由于地质构造的影响,出现了高山、大江、深谷等多种地形。

其中,珠穆朗玛峰是青藏地区的象征,也是世界上海拔最高的山峰。

此外,长江、黄河、澜沧江等众多大江大河在这里发源,为这一地区增添了独特的魅力。

在高考中,考题常常围绕青藏地区的地形特点展开,要求学生详细描述山脉、河流等地貌特征,科学准确地绘制地图。

青藏地区的气候特征也是高考中考查的知识点之一。

青藏地区由于地处高原,气候变化非常剧烈。

平均年气温低,季节温差大。

海拔高度的不同,也导致了该地区温度的明显差异。

比如,拉萨的日夜温差可以达到10摄氏度以上,昼夜温差极大。

此外,青藏地区还由于地形影响,出现了冬暖夏凉的气候特点。

在高考中,学生需要了解青藏地区的气候特点,理解高原气候现象,并能够运用所学知识解答有关气候问题的考题。

最后,青藏地区的资源分布也是高考地图知识点的重点内容之一。

青藏地区拥有丰富的矿产资源、水资源和光热资源。

在高考中,学生需要了解青藏地区的主要矿产资源、水资源以及光热资源的分布情况,理解资源的重要性和开发利用的问题。

同时,还需要了解开发利用资源所带来的环境和社会问题,具备对资源开发利用的可持续性进行思考的能力。

总结起来,青藏地区地图知识点在高考中具有重要性。

《自然地理环境的整体性》高考通关题组一、选择题1.青藏高原被誉为世界屋脊,以其独特的人文和自然景观闻名于世,是科学探险、考察和生态旅游的胜地。

青藏高原也是地球上海拔最高、面积最大、年代最新并仍在隆升的一个高原。

方框内①②③对应的内容分别是()。

A太阳辐射强、气温低、空气稀薄B气温低、空气稀薄、太阳辐射强C气温低、太阳辐射强、空气稀薄D空气稀薄、太阳辐射强、气温低2青藏高原被誉为世界屋脊,以其独特的人文和自然景观闻名于世,是科学探险、考察和生态旅游的胜地。

青藏高原也是地球上海拔最高、面积最大、年代最新并仍在隆升的一个高原。

从自然地理环境整体性的角度分析,下列现象与青藏高原地理环境不相符的是()。

A地壳隆升,海拔不断升高,气候逐渐变得寒冷干燥B高山终年积雪,冰川广布,丰富的冰雪融水为河流提供水源C土壤肥沃,多冻土,土层深厚D植被为高山草甸草原,动物以能抵御寒冷的牦牛为主3读我国某区域农业生产系统水、大气、生物相互作用图,图中①②③所代表的环节分别是()。

A降水增加、大陆性增强、降水减少B地面蒸发的水量增多、气温变幅减小、降水增加C气温变幅减小、蒸发增强、降水增加D地下水位上升、气温变幅增大、土壤表层盐分积累4读我国某区域农业生产系统水、大气、生物相互作用图,该示意图体现了()。

A地理环境的地域分异规律B地理环境的整体性C自然环境的相对稳定性D人类对自然的改造力量是无穷的5下图是“各种成土要素作用示意图”,读图,土壤形成过程中最活跃的要素是()。

A气候B地形C生物D岩石6下图是“各种成土要素作用示意图”,读图,下列叙述正确的是()。

A岩石主要影响土壤的土层厚度、水热条件B气候主要影响土壤的水热状况、理化性质C生物主要影响土壤的发育程度、矿物养分D地形主要影响土壤的质地特征、肥力特性7自然地理环境是一个整体,一个自然地理要素的变化可能引起其他要素甚至整个自然地理环境面貌的变化。

下图是北美地区的某河流水文站1990年和2022年观测到的河水流量和含沙量的变化曲线图。

加油!有志者事竟成答卷时应注意事项1、拿到试卷,要认真仔细的先填好自己的考生信息。

2、拿到试卷不要提笔就写,先大致的浏览一遍,有多少大题,每个大题里有几个小题,有什么题型,哪些容易,哪些难,做到心里有底;3、审题,每个题目都要多读几遍,不仅要读大题,还要读小题,不放过每一个字,遇到暂时弄不懂题意的题目,手指点读,多读几遍题目,就能理解题意了;容易混乱的地方也应该多读几遍,比如从小到大,从左到右这样的题;4、每个题目做完了以后,把自己的手从试卷上完全移开,好好的看看有没有被自己的手臂挡住而遗漏的题;试卷第1页和第2页上下衔接的地方一定要注意,仔细看看有没有遗漏的小题;5、中途遇到真的解决不了的难题,注意安排好时间,先把后面会做的做完,再来重新读题,结合平时课堂上所学的知识,解答难题;一定要镇定,不能因此慌了手脚,影响下面的答题;6、卷面要清洁,字迹要清工整,非常重要;7、做完的试卷要检查,这样可以发现刚才可能留下的错误或是可以检查是否有漏题,检查的时候,用手指点读题目,不要管自己的答案,重新分析题意,所有计算题重新计算,判断题重新判断,填空题重新填空,之后把检查的结果与先前做的结果进行对比分析。

亲爱的小朋友,你们好! 经过两个月的学习,你们一定有不小的收获吧,用你的自信和智慧,认真答题,相信你一定会闯关成功。

相信你是最棒的!12024年西藏高考地理试题及答案注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共35小题,每小题4分,共140分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

湖南省永顺县双凤村是一个典型的土家族村寨,地处武陵山区腹地,村寨中一条小溪蜿蜒流淌,潺潺水声伴随着弯弯青石板路和依山而建的土家转角吊脚楼,勾勒出一幅土家山寨的美丽画卷,被誉为中国“土家第一村”。

高考地理命题密码解读微专题6青藏高原自然环境和交通建设【高考母题再现】【2015•新课标全国1】37.(24分)阅读图文材料,完成下列要求。

多年冻土分为上下两层,上层为夏季融化,冬季冻结的活动层,下层为多年冻结层。

我国的多年冻土分布主要分布于东北高纬度地区和青藏高原高海拔地区。

东北高纬地区多年冻土南界的年平均气温在-1℃~1℃,青藏高原多年冻土下界的年平均气温约为-3.5℃~-2℃。

由我国自行设计、建设的青藏铁路格(尔木)拉(萨)段成功穿越了约550千米的连续多年冻土区,是全球目前穿越高原、高寒及多年冻土地区的最长铁路。

多年冻土的活动层反复冻融及冬季不完全冻结,会危及铁路路基。

青藏铁路建设者创造性地提出了“主动降温、冷却路基、保护冻土”的新思路,采用了热棒新技术等措施。

图a示意青藏铁路格拉段及沿线年平均气温的分布,其中西大滩至安多为连续多年冻土分布区。

图b为青藏铁路路基两侧的热棒照片及其散热工作原理示意图。

热棒地上部分为冷凝段,地下部分为蒸发段,当冷凝段温度低于蒸发段温度时,蒸发段液态物质汽化上升,在冷凝段冷却成液态,回到蒸发段,循环反复。

(1)分析青藏高原形成多年冻土的年平均气温比东北高纬度地区低的原因。

(8分)(2)图a所示甲地比五道梁路基更不稳定,请说明原因。

(8分)(3)根据热棒的工作原理,判断热棒散热的工作季节(冬季或夏季)简述判断依据,分析热棒倾斜设置(图b)的原因。

(8分)【答案】(1)青藏高原纬度低,海拔高,太阳辐射强;(3分)(东北高纬地区年平均气温低于-1℃~1℃,可以形成多年冻土。

)青藏高原气温年较差小,当年平均气温同为-1℃~1℃时,冬季气温高,冻结厚度薄,夏季全部融化,不能形成多年冻土。

(5分)(2)甲地年平均气温更接近0℃,受气温变化的影响,活动层更频繁地冻融,(冻结时体积膨胀,融化时体积收缩,)危害路基;(4分)甲地年平均气温高于五道梁,夏季活动层厚度较大,冬季有时不能完全冻结,影响路基稳定性。

(4分)(3)冬季。

(2分)依据:冬季气温低于地温,热棒蒸发段吸收冻土热量,(将液态物质汽化上升,与较冷的地上部分管壁接触,凝结,释放出潜热,)将冻土层中的热量传送至地上(大气)。

(3分)热棒倾斜设置的原因:使热棒能深入铁轨正下方,保护铁轨下的路基(多年冻土)。

(3分)【解析】试题分析:(1)海拔高是导致青藏高原地区气温低的主要原因。

和东北地区相比,青藏高原地区纬度较低,冬季获太阳辐射量多,冬季气温高,冻结厚度薄。

夏季地表温度高,冻土层融化。

青藏高原纬度低、海拔高,太阳辐射强;(东北高纬度地区年平均气温低于-1℃—1℃,可形成多年冻土。

)青藏高原气温年较差小,当年平均气温同为-1℃—1℃时,冬季气温高,冻结厚度薄,夏季全部融化,不能形成多年冻土。

(2)观察图中甲地与五道梁地区的温度和纬度差异。

甲地年均温高于五道梁地区,甲地冻土层厚度变化大,永久冻土厚度较小,地基土频繁的冻融不稳。

甲地年平均气温更接近0℃,受气温变化的影响,活动层更容易频繁的冻融(冻结时体积膨胀,融化时体积收缩),危害路基;甲地年平均气温高于五道梁,夏季活动层厚度较大,冬季有时不能完全冻结,影响中期稳定性。

(3)工作季节为冬季。

冬季高原面上气温低,冷凝段温度低于路基温度,蒸发段将液态物质汽化上升,气态物质在此段冷凝转化成液态流回蒸发段。

冬季气温低于低温,热棒蒸发段吸收冻土热量(将液态物质汽化上升,与较冷的地上部分管壁接触,凝结释放出潜热),将冻土层中的热量传送至地上(大气)。

倾斜设置可增加热棒与地层的接触面积,使热棒能深入铁轨正下方,对地层温度的调节作用更强。

使热棒能深入铁轨正下方,保护铁轨下的路基(多年冻土)【难点中心】该题以“青藏铁路建设中多年冻土障碍的克服”为背景材料,层层设问,包括青藏高原的独特气候成因、青藏地区的地质条件和热棒工作原理引导学生探究地理问题,并解决地理问题。

该题难度大,是本套试题中难度最大的题,要求学生具备综合分析能力,论证和探讨地理问题的能力。

【考点难点突破】【知识链节】冻土是指零摄氏度以下,并含有冰的各种岩石和土壤。

一般可分为短时冻土(数小时/数日以至半月)/季节冻土(半月至数月)以及多年冻土(又称永久冻土,指的是持续二年或二年以上的冻结不融的土层)。

地球上多年冻土/季节冻土和短时冻土区的面积约占陆地面积的50%,其中,多年冻土面积占陆地面积的25%。

冻土是一种对温度极为敏感的土体介质,含有丰富的地下冰。

因此,冻土具有流变性,其长期强度远低于瞬时强度特征。

正由于这些特征,在冻土区修筑工程构筑物就必须面临两大危险:冻胀和融沉。

随着气候变暖,冻土在不断退化。

【技能方法】高考要求学生青藏铁路路基两侧的热棒照片及其散热工作原理(热棒地上部分为冷凝段,地下部分为蒸发段,当冷凝段温度低于蒸发段温度时,蒸发段液态物质汽化上升,在冷凝段冷却成液态,回到蒸发段,循环反复。

),对物理知识要求较高,需要学生灵活运用蒸发段液态物质汽化上升和在冷凝段冷却成液态过程中的热量传递方向。

热棒的工作原理:在可可西里地区,在铁路和公路两旁可以看到很多竖立的“铁棒”,有关技术人员说,这其实是一种高效热导装置,叫做“热棒”。

热棒是青藏铁路在运营过程中处理冻土危害、保护冻土的有效措施。

据了解,热棒是一种由碳素无缝钢管制成的高效热导装置,5米埋入地下,地面露出2米。

具有独特的单向传热性能:热量只能从地面下端向地面上端传输,反向不能传热。

在冬季,热管内工作介质由液态变为气态,带走管内热量;在暖季,热棒则停止工作。

独特的冷却地温的作用使热棒堪称“魔棒”。

热棒的结构大致为一个密闭空心长棒,内装有一些液氨,液氨沸点较低,在冬季土中热量使该液体蒸发,到顶部,通过散热片将热量传导给空气,冷却后又液化回到下部,保持冻土冷冻状态不松软。

在夏季,液体全部变成气体,气体对流很小,热量向底部传导很慢。

快速获取和运用材料信息,是解答这类试题的关键。

材料信息获取包括文字材料信息、分布示意图和等值线的判读和景观示意图的判读三个方面。

1.分布示意图判读技巧:结合图例,明确图例子在图中分布特点,图例与设问对应关系,图例之间的关系。

2.景观图判读技巧:关注图名,明确研究区域与研究对象,关注图中各组成要素之间的关系,结合设问联系归纳相关信息。

3.材料信息提取技巧:提取有针对性,先分析问题,带着问题找信息,关注对象要明确,注意特征词、方位词、数量词、修饰限定词等,做好设问与有用材料信息对应。

【热身训练】1.阅读下列材料,回答问题。

(10分)材料一青藏高原一般海拔在 4500米以上,空气稀薄,日照充足。

年平均气温一般在一4℃以下。

高原上多山地冰川,是多条大河的发源地,植被以高寒荒漠为主,局部地区有高寒草原。

东南边缘海拔较低的河谷中四季温暖,降水较多。

材料二上图为青藏高原降水量分布图,下图为青藏高原地形剖面示意图。

(1)高原东南部适宜发展河谷农业。

其有利条件是。

高原北部适宜发展的农业类型是。

若过度发展可能带来的问题是。

(3分) (2)高原北部可开发利用的主要能源是。

东南部水能资源丰富,其原因是。

青藏高原的水汽主要来自洋。

(4分)(3)我国在高原东部建立了三江源自然保护区.“三江”是指、和澜沧江。

建立该保护区的目的是 (3分)【答案】(1)热量、水分条件好畜牧业生态破坏(2)太阳能降水丰富,河流径流量大;落差大印度(3)长江黄河保护水源地的生态系统【解析】该题通过青藏高原的地形、河流、气候、资源等地理事物的分布和发展变化,考查学生获取和解读图像信息、描述和阐释地理事物的能力。

(1)本题考查影响农业区位的因素。

影响农业的区位因素主要有自然条件、社会经济条件。

自然条件包括气候、地形、土壤、水源等。

社会经济因素包括市场、交通运输、政府政策、劳动力、土地价格等。

青藏高原东南部属于亚热带季风气候,在其河谷地带发展种植业,主要是因为热量、水分条件好;高原北部属于独特的高寒气候,植被主要为荒漠、草原与高山草甸灌丛,适宜发展畜牧业,但如果过度发展会出现生态破坏问题。

(2)青藏高原地势高,云量少,太阳辐射强烈,太阳能丰富;东南部雅鲁藏布江大峡谷处落差大,且此处属于亚热带季风气候,降水丰富,所以水能资源丰富。

西南季风的影响,其水汽主要来自印度洋。

(3)三江源自然保护区中的三江是指黄河、长江和澜沧江,该地区被誉为“中华水塔”,所以建立保护区的目的主要应是保护水源地的生态系统,避免生态环境恶化。

考点:农业区位因素、区域开发和保护2.季节冻土日数是指土层中的水被冻结的天数。

结合图文资料回答下列问题。

(20分)中国东北甲地区种植水稻原本以地表水灌溉为主,后来打井抽取地下水灌溉,发展“井灌种稻”。

目前,俄罗斯正计划将其远东地区的数百万公顷闲置土地以象征性的租金长期租给外国人耕种。

(1)指出图中季节冻土等日数线的分布特征及其主要影响因素。

(6分)(2)指出甲地区发展“井灌种稻”的有利水源条件,并分析该条件的主要成因。

(5分)(3)从水资源可持续利用的角度,说明甲地区不宜盲目扩大水稻播种面积的原因。

(4分)(4)近年来中国人到乙地区租种土地现象不断增多,分析其社会经济原因。

(5分) 【答案】(1)分布特征:东段为东一西走向(2分)。

影响因素:纬度(太阳辐射)(1分)。

西段为东北一西南走向(2分)。

影响因素:地形(1分)。

(2)地下水丰富(2分)。

河流、沼泽多;降水较多,蒸发较弱,土壤水分较多;植被条件较好,涵养水源能力较强;地势低平,排水不畅,下渗量大;土层中有冻土(答出3点即可,每点1分,共3分)。

(3)种植水稻耗水量大(1分);人口增长,经济发展,需水量日益增加(1分);沼泽面积减少(1分);井灌种稻导致地下水位下降,年径流总量减少(1分)。

(4)乙地区闲置土地面积较大;两国政策的支持;乙地区土地租金较低;农产品市场需求量大;中国临近乙地区;中国劳动力充足。

(每点1分,答对5点即可,共5分)【解析】试题分析:第(1)题,由题意可知,季节冻土日数是指土层中的水被冻结的天数,受当地气温的影响。

由图可知走向,而影响温度的因素主要因素有纬度和地形。

第(2)题,由图可知,当地多沼泽,地下水丰富,可作为灌溉水源。

第(3)题,从种植水稻对水的需求及对当地水资源的影响考虑。

第(4)题,注意社会经济原因考虑劳动力的多少,地价高低,政策,市场等方面考虑。

点评:本题难度不大,但学生得分或许会整体偏低。

其中原因有以下几点:(1)第一问季节冻土等日线走向没把东段和西段分开,即答案写的过于笼统,只呈现东北—西南走向,而没有细分东西两段。

(2)第二问影响因素是承接第一问而给分的,若第一问没得分或没分开回答,第二问就不给分;若没有对照走向来分析影响因素,或答影响因素是罗列要素,这样得分也不会高。