第6章 水环境影响评价

- 格式:ppt

- 大小:3.51 MB

- 文档页数:118

第6章地表水环境影响分析6.1评价等级确定根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018),建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

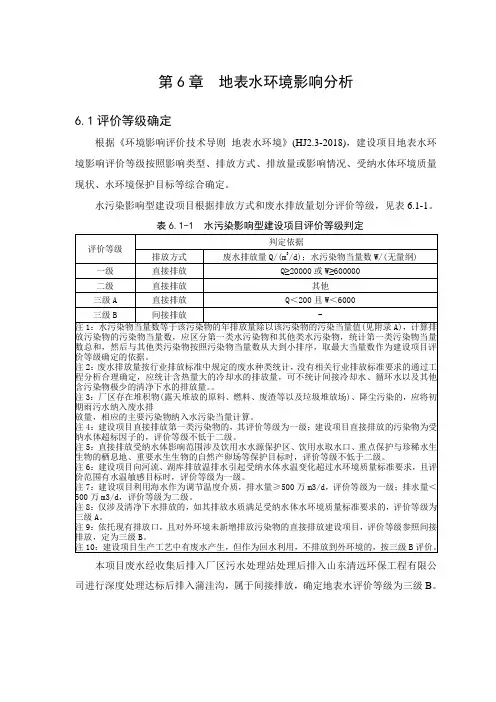

水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级,见表6.1-1。

表6.1-1 水污染影响型建设项目评价等级判定本项目废水经收集后排入厂区污水处理站处理后排入山东清远环保工程有限公司进行深度处理达标后排入蒲洼沟,属于间接排放,确定地表水评价等级为三级B。

6.2地表水环境现状调查6.2.1 地表水环境现状现状监测(1)监测布点山东嘉誉测试科技有限公司于2019年8月8日至8月10日对项目区域地表水现状进行了监测。

监测断面具体见表6.2-1和图6.2-1。

本次评价引用8个监测断面。

监测断面分布情况见表6.2-1和图6.2-1。

表6.2-1 地表水监测断面(2)监测项目监测项目为:BOD₅、pH、二甲苯、全盐量、六价铬、化学需氧量、总有机碳、总氮、总磷、挥发酚、氟化物、氨氮、氯化物、氰化物、汞、溶解氧、甲苯、甲醇、甲醛、石油类、砷、硝酸盐、硫化物、硫酸盐、苯、苯乙烯、苯酚、铅、铜、锌、镉、镍、高锰酸盐指数等,同时测量断面的水温、流量、流速、河深、河宽等水文参数,其中水温每间隔6h观测一次,统计计算日平均水温。

(3)监测时间和频率、监测单位监测时间:2019年8月8日~2018年8月10日监测频率:共监测3天,每天采样1次监测单位:山东嘉誉测试科技有限公司(4)监测分析方法采用国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》(第四版)和《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中推荐的方法。

监测分析方法见表6.2-2。

表6.2-2 地表水监测分析方法(5)监测结果监测期间水文参数见表6.2-3,现状监测结果见表6.2-4。

表6.2-3 地表水环境质量现状监测结果及监测期间水文参数(单位为mg/L)6.2.2 地表水环境质量现状评价(1)评价因子本次地表水评价选取现状监测因子作为评价因子,未检出或无环境质量标准的因子不评价。

第六章:地表水环境影响评价一、基础知识6·1·1地表水(了解):存在于陆地表面的河流如江河湖泊水库等水体:海洋、地表水、地下水6·1·3水污染当量:水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值。

(可以理解为污染的贡献值,可能对水体造成的污染程度的大小)#当量值指污染物危害越大,当量值越小。

而当量数=排放量/当量值6·1·4安全余量-----考虑到污染负荷和受纳水体水环境质量之间的关系的不确定性因素,为保障受纳水体水环境质量改善目标安全而预留的负荷量。

双顶格:污染物达标排放限值,地表水环境质量标准限值双不顶格:污染防治最佳可行技术,地表水环境安全余量6·1·5污水排放:直接排放、间接排放二、基本程序(重点)6·2·1基本任务确定评价等级(由名录确定等级)和评价范围的确定---水环境质量现状评价---水环境影响预测与评价---环保措施与监测计划---明确结论6·2·2基本要求分类+分级三、评价等级的确定1、影响因素识别●建设阶段、生产运行、服务期满后(根据项目建设情况选择)等不同阶段●环境影响类别:污染、水文要素,直排、间排2、评价因子的筛选水污染影响型评价因子●行业排放标准有涉及到的水污染物●车间排放口第一类污染物●水温●面源主要污染物●项目有排放且水质超标的因子水文要素影响型评价因子●水面面积●水量、径流过程●水位、水深●流速、水温●冲淤变化水环境评价等级的确定考虑因素:●影响类型●排放方式●排放量●水环境现状●水环境保护目标3、评价等级的确定水污染影响型:排放方式、废水排放量(要求掌握)上图中的W是当量数,当量值的确定以COD作为参考水文影响型:水温、径流、受影响地表径流四、评价范围的确定一级、二级、三级A●若受纳水体为河流:(掌握河流,其余了解即可)覆盖对照断面、控制断面与削减断面等关心断面●湖泊、水库排放口为中心,半径为5、3、1km(一、二、三级)的扇形区域●入海河口和近岸海域按照GB/T19485导则执行涉及水环境保护目标评价范围应该至少扩大到水环境保护目标内受到影响的水域三级B应满足依托污水处理设施的环境可行性分析要求涉及地表水有风险的,覆盖环境风险影响范围所及的5、评价时期确定:河流:一级:丰水期、平水期、枯水期、至少丰水期和枯水期二级:丰水期和枯水期,至少枯水期三级:至少枯水期(枯水期是水环境各项指标最弱的时候,在枯水期进行评价)6、水环境保护目标根据国家水环境保护目标名录(国家已经确定,不是自己判断确定的)确定主要水环境保护目标:在地图上标注各水环境保护目标的地理位置,四至范围,并列表相关的信息(坐标、保护对象、要求、相对距离、坐标、高差等)7、评价标准的确定内容不要求记忆五、水环境现状调查与评价1、调查范围:覆盖评价范围、无回水,排放口上游调查范围不小于500m、有回水,上游和下游调查长度相等2、调查因子:应不少于评价因子3、调查时期与评价时期一致4、调查内容项目污染源、区域水污染源、水文特征、水环境保护目标5、调查方法资料收集、现场检测、卫星遥感6、调查要求*建设项目污染源调查确定水污染物的排放量及进入受纳水体的污染负荷量*区域水污染源调查●已建项目、在建项目、拟建项目(已批复)等污染源●一级评价以收集已有排污数据为主,辅助现场检测●二级评价主要收集已有排污数据,必要时进行补充检测●三级A主要收集污染源数据,无需现场检测●三级B分析仅仅依托设备的可实施性*水环境质量现状调查●优先采用生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息●一、二级评价,应调查近三年的受纳水体水环境质量数据补充检测河流水质断面监测断面布设(原则)●应布设对照断面、控制断面●在拟建排放口上应当布置对照断面(应在500m以内),根据受纳水体水环境质量的要求设定控制断面●控制断面可直接采用国家和地方的水质控制断面,也可以布设在调查范围内重点环保目标(如取水口)附近的水域,水文特征突然发生改变处(如支流汇入处)、水质急剧变化处(如污水排入处)。

[单选题]1.采用两点法估算河道的一阶耗氧系数。

上游断面COD实测浓度30mg/L。

COD浓度每5km下降10%,上、下游断面距离8.33km,上游断面来水到达下游断面时间为1d,则耗氧数估值为()。

[2018年真题]A.0.10/dB.0.16/dC.0.17/dD.0.18/d参考答案:D参考解析:根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ2.3—2018)规定,河流水质模型参数的确定方法中,耗氧系数K1的单独估值方法中的两点法计算公式为:K1=(86400u/Δx)1n(c A/c B),式中u的单位为m/s,Δx的单位为s。

若上游断面来水到达下游断面时间为1d,则K1=1n(c A/c B)。

根据题中已知条件,计算出在下游断面COD实测浓度为30-(8.33/5)×30×10%=25(mg/L),则K1=1-1n(c A/c B)-1n(30/25)=0.18/d。

[单选题]2.某项目区基岩为碳酸岩,岩溶暗河系统十分发育,水文地质条件较复杂,地下水评价等级为一级,下列地下水流模拟预测方法选择中,正确的是()。

[2016年真题]A.概化为等效多孔介质,优先采用数值法B.概化为等效多孔介质,优先采用解析法C.概化为地表河流系统,优先采用数值法D.概化为地表河流系统,优先采用解析法参考答案:D参考解析:AB两项,该项目区的岩溶暗河系统十分发育,故不宜将其概化为等效多孔介质。

C项,数值法可以解决许多复杂水文地质条件和地下水开发利用条件下水资源评价问题,但不适用于管道流(如岩溶暗河系统)的模拟评价。

[单选题]3.根据河流排污混合过程段的长度公式岸边排放与中间排放的混合过程段长度之比为()。

[2013年真题]A.0.25B.0.5C.2.0D.4.0参考答案:D参考解析:根据河流排污混合过程段的长度公式,B为河流宽度,a为排放口距岸边的距离,岸边排放a1=0,中间排放a2=0.5B,岸边排放与中间排放的混合过程段长度之比为:[单选题]4.采用两点法估算河道的一阶耗氧系数。

《环境影响评价》课程重点第一章绪论一、概念1、环境的概念以人类社会为主体的外部世界的总和,包括:自然因素的总体:自然环境社会因素的总体:社会环境2、环境影响的概念环境影响是指人类活动导致的环境变化以及此引起的对人类社会和经济的效应。

包括人类活动对环境的作用和环境对人类的反作用两个层次。

环境影响的分类影响:直接、间接、累积影响效果:有利、不利影响程度:可恢复、不可恢复影响方式:污染影响和非污染影响3、环境影响评价的概念环境影响评价,是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度。

二、关于环境影响评价1、环境影响评价的分类①按照评价对象分类: 建设项目环境影响评价规划环境影响评价②按照评价时间分类: 回顾性评价现状评价预测评价③按环境要素分类大气环境评价水环境评价声学环境评价1土壤环境评价生态环境评价经济学环境评价…………………………2、环境影响评价的工作对象规划、开发建设项目3、环境影响评价的基本原则符合国家产业政策、环保政策和法规符合流域、区域功能区划、生态保护规划和城市发展总体规划,布局合理符合清洁生产原则符合国家有关生物化学、生物多样性等生态保护的法规和政策符合国家土地利用的政策符合国家和地方规定的问题控制要求符合污染物达标排放和区域环境质量的要求三、管理程序1、建设项目环境影响的分类管理(一)可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价;(二)可能造成轻度环境影响的,应当编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或专项评价;(三)对环境影响很小,不需要进行环境影响评价的,应当填报环境影响登记表。

2、环评文件的介入时序及审批要求介入时序:建设单位应当在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表;但是,铁路、交通等建设项目,经有审批权的环保行政主管部门同意,可以在初步设计完成前报批环境影响报告书或者环境影响报告表不需要进行可行性研究的建设项目,建设单位应当在建设项目开工前报批2建设项目环境影响报告书、环境影响报表或者环境影响登记表;其中,需要办理营业执照的,建设单位应当在办理营业执照前报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。

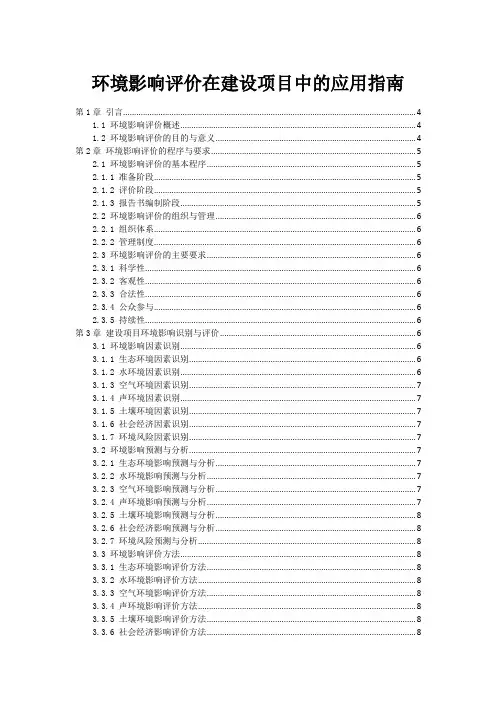

环境影响评价在建设项目中的应用指南第1章引言 (4)1.1 环境影响评价概述 (4)1.2 环境影响评价的目的与意义 (4)第2章环境影响评价的程序与要求 (5)2.1 环境影响评价的基本程序 (5)2.1.1 准备阶段 (5)2.1.2 评价阶段 (5)2.1.3 报告书编制阶段 (5)2.2 环境影响评价的组织与管理 (6)2.2.1 组织体系 (6)2.2.2 管理制度 (6)2.3 环境影响评价的主要要求 (6)2.3.1 科学性 (6)2.3.2 客观性 (6)2.3.3 合法性 (6)2.3.4 公众参与 (6)2.3.5 持续性 (6)第3章建设项目环境影响识别与评价 (6)3.1 环境影响因素识别 (6)3.1.1 生态环境因素识别 (6)3.1.2 水环境因素识别 (6)3.1.3 空气环境因素识别 (7)3.1.4 声环境因素识别 (7)3.1.5 土壤环境因素识别 (7)3.1.6 社会经济因素识别 (7)3.1.7 环境风险因素识别 (7)3.2 环境影响预测与分析 (7)3.2.1 生态环境影响预测与分析 (7)3.2.2 水环境影响预测与分析 (7)3.2.3 空气环境影响预测与分析 (7)3.2.4 声环境影响预测与分析 (7)3.2.5 土壤环境影响预测与分析 (8)3.2.6 社会经济影响预测与分析 (8)3.2.7 环境风险预测与分析 (8)3.3 环境影响评价方法 (8)3.3.1 生态环境影响评价方法 (8)3.3.2 水环境影响评价方法 (8)3.3.3 空气环境影响评价方法 (8)3.3.4 声环境影响评价方法 (8)3.3.5 土壤环境影响评价方法 (8)3.3.6 社会经济影响评价方法 (8)第4章生态环境影响评价 (8)4.1 生态环境影响识别 (8)4.1.1 生物多样性影响识别 (9)4.1.2 生态系统功能影响识别 (9)4.1.3 生态敏感区影响识别 (9)4.2 生态影响预测与评价 (9)4.2.1 预测方法 (9)4.2.2 生态影响评价 (9)4.2.3 风险评价 (9)4.3 生态保护措施 (9)4.3.1 生物多样性保护 (9)4.3.2 生态系统功能保护 (9)4.3.3 生态敏感区保护 (9)4.3.4 风险防范与应急 (10)第5章水环境影响评价 (10)5.1 水环境影响识别 (10)5.1.1 评价范围与对象 (10)5.1.2 影响因素分析 (10)5.2 水环境影响预测与评价 (10)5.2.1 预测方法 (10)5.2.2 评价标准 (10)5.2.3 评价内容 (10)5.3 水环境保护措施 (10)5.3.1 防止水污染 (10)5.3.2 保障水资源 (11)5.3.3 保护水生态 (11)5.3.4 监测与管理 (11)第6章大气环境影响评价 (11)6.1 大气环境影响识别 (11)6.1.1 环境影响源识别 (11)6.1.2 环境受体识别 (11)6.1.3 影响途径识别 (11)6.2 大气环境影响预测与评价 (12)6.2.1 预测方法 (12)6.2.2 评价标准 (12)6.2.3 预测与评价内容 (12)6.3 大气环境保护措施 (12)6.3.1 污染源控制措施 (12)6.3.2 传输途径控制措施 (12)6.3.3 环境受体保护措施 (12)第7章声环境影响评价 (12)7.1 声环境影响识别 (12)7.1.1 声环境现状调查 (12)7.1.3 声环境影响受体识别 (13)7.2 声环境影响预测与评价 (13)7.2.1 预测方法 (13)7.2.2 预测结果分析 (13)7.2.3 评价标准与指标 (13)7.3 声环境保护措施 (13)7.3.1 声源控制措施 (13)7.3.2 传播途径控制措施 (13)7.3.3 受体保护措施 (13)7.3.4 监测与管理措施 (13)第8章社会影响评价 (14)8.1 社会影响识别 (14)8.1.1 人口结构影响识别 (14)8.1.2 经济影响识别 (14)8.1.3 社会福利影响识别 (14)8.1.4 社会公平与公正影响识别 (14)8.1.5 社会治安影响识别 (14)8.2 社会影响预测与评价 (14)8.2.1 人口结构影响预测与评价 (14)8.2.2 经济影响预测与评价 (14)8.2.3 社会福利影响预测与评价 (14)8.2.4 社会公平与公正影响预测与评价 (14)8.2.5 社会治安影响预测与评价 (15)8.3 社会补偿措施 (15)8.3.1 人口结构补偿措施 (15)8.3.2 经济补偿措施 (15)8.3.3 社会福利补偿措施 (15)8.3.4 社会公平与公正补偿措施 (15)8.3.5 社会治安补偿措施 (15)8.3.6 环境保护与生态补偿措施 (15)第9章环境风险评价 (15)9.1 环境风险识别 (15)9.1.1 风险源识别 (15)9.1.2 风险受体识别 (15)9.1.3 风险途径识别 (15)9.2 环境风险预测与评价 (16)9.2.1 风险预测 (16)9.2.2 风险评价 (16)9.3 环境风险防范与应急措施 (16)9.3.1 风险防范措施 (16)9.3.2 应急预案 (16)9.3.3 应急设施与设备 (16)9.3.4 应急演练与培训 (16)第10章环境影响评价报告编制与审查 (16)10.1 环境影响评价报告编制 (16)10.1.1 编制依据 (16)10.1.2 编制内容 (17)10.1.3 编制要求 (17)10.2 环境影响评价报告审查 (17)10.2.1 审查主体 (17)10.2.2 审查内容 (17)10.2.3 审查程序 (18)10.3 环境影响评价结论与建议的实施与监督 (18)10.3.1 实施要求 (18)10.3.2 监督管理 (18)10.3.3 公众参与 (18)第1章引言1.1 环境影响评价概述环境影响评价(Environmental Impact Assessment,简称EIA)作为一项预防为主的环境保护措施,起源于20世纪60年代的美国。

环境影响评价报告公示:年产2000吨α-乙酰基-γ-丁内酯、1200吨5-氯-2-戊酮项目第6章地下水评价2012.1.5环评报告6 地下水环境影响评价6.1 项目类别及评价等级的确定6.1.1 评价执行标准山东洪智生物科技有限公司年产3000吨5-氯-2-戊酮项目地下水环境影响评价采用的标准为《地下水质量标准》(GB/T14848-93)及国家环保部2011年6月1日实施的《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2011)。

6.1.2建设项目的分类根据建设项目对地下水环境影响的特征,将建设项目分为以下三类。

Ⅰ类:指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中,可能造成地下水水质污染的建设项目;Ⅱ类:指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中,可能引起地下水流场或地下水水位变化,并导致环境水文地质问题的建设项目;Ⅲ类:指同时具备Ⅰ类和Ⅱ类建设项目环境影响特征的建设项目。

本项目建设期主要为基础设施建设,施工过程中由于运输、施工作业带的整理、管沟的开挖、布管等施工活动都会有生产垃圾、生产污水及生活垃圾、生活污水的产生。

生产及生活废水的排放、生产及生活垃圾通过淋滤作用可能会对地下水水质造成影响。

在生产运行期间,污水主要为生产废水、设备冲洗水和生活污水,虽然污水在厂区污水处理站处理达山东省南水北调沿线一般保护区标准后最终排入化工园区污水处理厂处理,生产过程中产生的固体废弃物亦得到综合利用,但如果防渗不及时、不到位,管道出现“跑”、“冒”、“滴”、“漏”现象,地表垃圾及污水经过雨水淋滤仍然可能对地下水造成污染。

因此本项目具备Ⅰ类建设项目特征。

整个项目建设及运营期,厂区全部供水系统(生产生活供水系统和消防供水系统)的水源均来自市政自来水,项目区采用管网供水,不建设自备井,不开采地下水;项目排水实行雨污分流、污污分治的原则,废水经厂内污水处理站处理满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599-2006)及修改单中一般保护区标准后,排入化工园区污水处理厂处理。

环境影响评价复习知识点第一章:环境影响评价概述1.基本概念:A.自然因素的总体称为自然环境,社会因素的总体称为社会环境B.环境的基本特征:整体性与区域性、变动性与稳定性、资源性和价值性C.环境影响:人类活动(经济活动、政治活动和社会活动)导致的环境变化以及由此引起的对人类社会的效应。

环境影响的概念包括人类活动对环境的作用和环境对人类的反作用两个层次。

D.环境影响评价:对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方法与制度。

环境影响评价≠环境质量评价环境影响评价的分类:按评价对象分:规划环境影响评价、建设项目环境影响评价按环境要素分:大气环境影响评价、地表水环境影响评价、土壤环境影响评价、声环境影响评价、固体废物环境影响评价、生态环境影响评价环境影响评价必须客观、公开、公正环境影响评价的基本功能:预测、选择、导向(核心)2.环境影响评价制度及法律依据环境影响评价≠环境影响评价制度A.第一个建立环境影响评价制度的国家:美国《国家环境政策法》(1969年)B.在进行新建、改建和扩建工程时,必须提出对环境影响的报告书,经环境保护部门和其他部门审查批准后才能进行设计”。

《中华人民共和国环境保护法(试行)》 (1979年) C.1979年《环境保护法(试行)》确立环评制度D.2002年10月28日第九届全国人大常委会通过《中华人民共和国环境影响评价法》并于从2003年9月1日正式实施,环境影响评价从项目环境影响评价进入到规划环境影响评价。

E.2004年,人事部、国家环保总局在全国环境影响评价行业建立环境影响评价工程师职业资格制度。

F.环境保护法律:环境保护综合法、环境保护单行法、环境保护相关法G.《建设项目环境保护管理条例》,它是指导建设项目环境影响评价极为重要和可操作性强的行政法规。

3.我国环境影响评价制度的特点:具有法律强制性、纳入基本建设程序(针对建设项目环评)、分类管理(针对建设项目环评)、分级审批、环境影响评价工程师职业资格制度对环境可能造成重大影响的,必须编制环境影响报告书,对环境影响较小的可编写环境影响报告表,对环境影响很小的可只填报环境影响登记表。

第六章环境影响评价技术导则——非污染生态影响第一节基本术语1.生物量 又称“现存量” 。

单位面积或体积内生物体的重量。

生物量是用来表示 "量"的概念, 而与生长量或生产量用来表示 “生产速度” 的概念不同。

生物量是衡量环境质量变化的主要标志。

,2.生态因子 生物或生态系统的周围环境因素。

生态因子可以归纳为两大类:非生物因子 (如光照、温度、盐分、水分、土壤和大气等 ) 和生物因子 (动物、植物、微生物等 )。

3.生物群落 在一定区域或一定生境中各个生物种群相互松散结合的一种结构单元。

任何一个群落都由一定的生物种和伴生种组成, 在群落中处于不同的地位和起着不同的生态作用。

分重要。

4.景观 一个空间异质性的区域, 由相互作用的拼块 出现。

景观是高于生态系统的自然系统, 是生态系统的载体。

生态系统是相对同质的系统, 而 景观是异质性 (Heterogeneity ) 的。

景观是一个清晰的和可度量的单位, 有明显的边界, 范围可大可小, 它具有可辨别性和 空间上的可重复性,其边界由相互作用的生态系统、地貌和干扰状况(Disturbance regime ) 所决定。

景观生态学着重研究景观的三个特征:结构:具体生态系统或存在‘ ‘元素''的空间关系。

主要指与生态系统的大小、形状、 数量、类型及构形相关的能量、物质和物种的分布。

功能:指空间元素之间的相互作用,即物质、能量、物种在生态系统问的流动。

变化:生态镶嵌体的结构与功能随时问的变化。

5.自然资源 在一定的技术经济条件下, 自然界中对人类有用的一切物质和能量都称为自然资源, 土壤、水、草场、森林、野生动植物、矿物,阳光、空气等。

6.区域环境 包括人工环境在内的占有一定地域空间的自然环境。

7.自然环境环绕着人群的空间中可以直接、 间接影响到人类生活、 生产的一切自然形成的物质、 量的总称。

8.社会环境在自然环境的基础上, 人类通过长期有意识的社会劳动, 加工和改造了的自然物质, 造的物质生产体系,积累的物质文化所形成的环境体系。