故都的秋和荷塘月色 任务群教学

- 格式:pptx

- 大小:1.78 MB

- 文档页数:15

新教育 上旬刊47笔者团队研究的“分担教学”,结合群文阅读《故都的秋》《荷塘月色》等课例,谈谈如何采用任务驱动的形式,促使“分担教学”的深入开展。

一、通读知意,提要钩玄基本认知结合学生学习能力、学习基础、学习状态等多方面存在的差异,在“分担教学”过程中必须进行隐性分层,以任务为驱动,以“分担”为目标,促使学生对教学内容进行自发、深入的研学。

这是第一步,不仅可以巧妙地达到隐性分层的效果,还能全方面激活每个学生参与课堂教学内容研学的深度和广度。

为此,在教学前,我们布置学生在通读两文的基础上,去查阅《故都的秋》《荷塘月色》相应资料,完成以下三个通读任务。

1.任务一:了解作者简介利用任务驱动开展“分担教学”—以群文阅读《故都的秋》《荷塘月色》为例◎江苏省南通市海门实验学校 黄 芳【摘要】“分担教学”的思想最初来自陶行知先生倡导的“小先生制”,提出让儿童一边当学生,一边当“先生”,“即知即传人”。

“分担教学”指教师创设情境、条件、环境、平台,让学生“分担”一部分教学任务、教学设计、教学评价、教学组织等,鼓励和启发学生积极主动地学习相关内容,以此促进学生的成长。

【关键词】任务驱动;分担教学;群文阅读;策略腰封。

3.做一张宣传海报,向其他同学推荐这本书。

4.从丰富的视频资源中截一段跟书中接近的场景片段,让学生尝试给人物配音,而后对比电影和原著,再次审视自己的理解。

5.《水浒传》主题台历设计,或《水浒传》主题餐厅装饰画设计,或为餐厅的读书沙龙活动设计海报。

读完一本书,并将所思所感创作成作品,将阅读成果做成实在的“文化产品”,让学生尽情展示自己的创造力,培养自信心与创造力,以春风化雨、润物无声的方式提高语文核心素养。

建构解释性理解是整本书专题教学的基本目标,有利于借助经典名著这块厚实的土壤培养思维品质,也有利于同步训练语言表达能力。

掌握了阅读方法,学生再次走进文本,在阅读主题的引领下重新阅读,通过猜想、验证、推断、质疑及批判等方式,区分观点与事实,在观察中发现事物的异同,再把发现和感悟用具象的形式展现出来。

《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》群文阅读+教案一、教学目标1. 理解并分析《故都的秋》、《荷塘月色》、《我与地坛》三篇文章的主题和情感表达。

2. 培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

3. 引导学生通过群文阅读,发现作者之间的联系和差异,提高综合阅读能力。

二、教学内容1. 《故都的秋》作者林徽因,通过对北京秋天的描绘,表达了对故乡的思念和对美好生活的向往。

2. 《荷塘月色》作者朱自清,以荷塘月色为背景,抒发了作者对自然美景的喜爱和对人生哲理的思考。

3. 《我与地坛》作者史铁生,讲述了作者与地坛公园的深厚情感,以及对生命和人生的感悟。

三、教学重点与难点1. 教学重点:通过群文阅读,理解并分析三篇文章的主题和情感表达。

2. 教学难点:引导学生发现作者之间的联系和差异,提高综合阅读能力。

四、教学方法1. 采用群文阅读的方式,让学生对比阅读三篇文章,发现作者之间的联系和差异。

2. 引导学生进行文学鉴赏,分析文章中的形象、语言和表达技巧。

3. 组织学生进行讨论和分享,培养学生的批判性思维和表达能力。

五、教学步骤1. 导入:介绍三篇文章的作者和背景,引发学生对文章主题的兴趣。

2. 阅读与分析:《故都的秋》、《荷塘月色》、《我与地坛》三篇文章分组阅读,要求学生找出每篇文章的主题和情感表达。

3. 对比与讨论:学生分组讨论,发现三篇文章之间的联系和差异,总结作者的观点和态度。

4. 文学鉴赏:分析文章中的形象、语言和表达技巧,引导学生欣赏文学之美。

5. 分享与展示:学生选择自己喜欢的一篇文章,进行分享和展示,表达自己的理解和感受。

6. 总结与反思:教师引导学生总结群文阅读的收获,提高学生的综合阅读能力。

六、教学评估1. 评估学生对三篇文章主题和情感表达的理解程度。

2. 评估学生在对比讨论中是否能发现作者之间的联系和差异。

3. 评估学生的文学鉴赏能力和批判性思维的发展。

七、作业布置1. 请学生选择一篇文章,写一篇读后感,不少于300字。

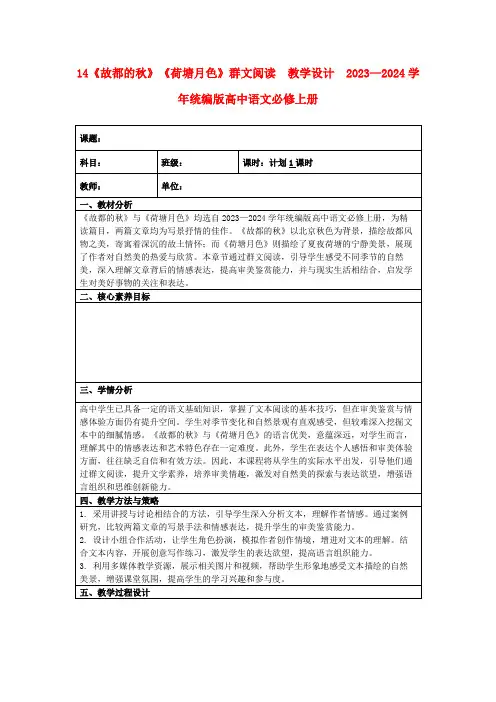

一枝一叶总关情《故都的秋》与《荷塘月色》群文阅读教学设计【教材分析】《故都的秋》《荷塘月色》是部编版必修上第七单元中的两篇写景抒情散文。

从郁达夫笔下了解故都秋色,感受他对故都秋天自然风物的赞美,对故都的向往、眷恋,对祖国深沉而炽热的爱,同时,也感受到作者在旧中国颠沛流离、饱尝人间愁苦的郁孤之情。

从朱自清“荷塘月色”的细腻描绘中,感受含蓄委婉的喜悦情味,以及不满现实,渴望自由,想超脱现实而又不能的淡淡忧伤,自然之景、家国之忧、知识分子的彷徨与坚定寓于景中。

这一任务群学习的目的是引导学生关注作品中的自然景物描写及角度、技巧,分析情景交融的写作手法,感受作品的文辞之美并通过文学作品对自然的描写反观自然,提升对自然美的感悟力,激发对自然和生活的热爱之情。

【课标要求】《普通高中语文课程标准》指出“引导学生阅读古今中外诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,获得审美体验”。

本单元旨在引导学生通过阅读鉴赏作品,体会民族审美心理,提升文学欣赏品味,落实语文核心素养。

【核心素养】1.语言建构与运用:感知写景文章的语言艺术,用恰当的语言和文字参与交流,学会借助景物表达情思,养成积极参与文字阅读与写作的习惯。

(难点)2.思维发展与提升:体悟作品蕴含的思想感情和审美情趣,提高审美鉴赏能力和表达交流能力。

3.审美鉴赏与创作:品味景物意境,把握抒情散文语言表达的特点,提高学生对“情景交融”手法的鉴赏与应用能力。

4.文化理解与传承:理解郁达夫独特的审美情趣,提升文献欣赏品味,培养学生对自然的热爱之情。

【学情分析】结合这学期的两次考试成绩和平时的学习表现来看,高一(X)班的学生平时学习缺乏主动性和积极性,预习态度不够端正,长存懈怠心理,语文阅读能力和表达能力较差。

由于文本距离现在已经久远,且有其特定的时代背景,学生充分把握文中的意蕴和情味有些困难,如何引导学生体悟作者蕴含的思想感情和审美情趣,提升对自然美的感悟力是本主题任务群学习的教学重难点。

景与情的共奏《故都的秋》《荷塘月色》群文阅读学习目标1.关注两篇散文中的自然景物描写,分析作家表现自然景物的角度和景情融合的手法。

2.感受作家的情感和审美趣味,体会两篇散文中蕴含的民族审美心理。

3.利用本课所学,进行写景片断的写作。

教学重点:引导学生抓住文章写景、抒情的特点,体会作家的内心世界,深入理解作家的情感表达。

教学难点:带领学生感受作家的审美趣味,体会两篇散文中蕴含的民族审美心理。

教学设想:以“景与情的共奏”为专题统领两篇散文进行群文阅读,打破单篇阅读视野局限的藩篱,促使学生形成贯通、比较式的思维,在一个较大的阅读视野进行文学鉴赏。

利用四项学习活动串联起整个教学。

先通过简单的、表层性、初步感知性的学习活动一,来驱动学生在预习时熟悉文本,感受散文的景物描写和语言美;然后再通过学习活动二、三来引导学生深入阅读文本,加深学生对散文中作者思想情感、审美趣味、民族审美心理等文化意蕴的理解,从而带领学生走向文本深处;最后通过学习活动四创设情境进行延展性的文学性写作,既有助于提高散文鉴赏水平,又有助于提高书面表达能力。

在读——写/画/析——思——写的过程中,引导学生逐步品味景、体会情,最后深入体味民族文化,以此来切实提高学生的语文核心素养。

教学方法创设情境化的学习任务,创设整体学习情境,以任务为核心,让学生在真实情境下的语文实践活动中进行学习。

学习方法以自主阅读、讨论、写作、交流为主。

教学过程课前预习1.查阅作家经历、创作背景,做到知人论世。

2.朗读全文,选取2-3处喜欢的句段,用批注法,赏析写景语段。

3.采用以诗解文、品析朗读、画游览图等形式品味两篇散文中的景之美。

一、导入:天地有大美而不言,所幸的人类有一双发现美的眼睛。

当我们把目光对准包蕴万千的大自然时,会发现美就在我们身边。

可谓是“到处皆诗境,随时有物华”。

那今天让我们跟随郁达夫和朱自清发现美的目光,看看他们笔下的故都的秋和清华园荷塘有着何样的美。

《故都的秋》《荷塘月色》群文阅读公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文必修上册《故都的秋》《荷塘月色》群文阅读教学设计【教学目标】语言建构与运用:走进文本,发现课文选景、绘景的独特之处。

(重点)思维发展与提升:走进作者,结合特定的时代背景感知文本情感与创作目的。

审美鉴赏与创造:走进心灵,用文字抒写阅读感悟。

(难点)文化传承与理解:走进文化,寻找隐藏在文字背后的审美情趣和文化内涵。

【教学过程】一、创设情境,呈现任务师:古人云,一切景语皆情语。

但景有好坏之别,情有真假之分,只有景情融合,才是佳作。

今天这节课,我们将走进《故都的秋》《荷塘月色》两篇经典写景散文,去探究文本中景物的好与坏、情感的真与假。

这节课需完成三项学习任务:走进文本,提炼两篇课文中的景物;走进作者,感悟两篇课文中的情感;走进文化,发现隐藏在文字背后的审美情趣和文化内涵。

二、走进文本,完成任务一活动一:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

"面对任何一种景象时,观赏者的学识、情感、价值观等,都会影响其发现、感悟与表达。

同样是置身古老的北京城,郁达夫和朱自清分别发现了哪些景,生成了哪些情?两人在表达上有何异同?请结合自身阅读体验,填写下表。

课文景物情感表达相同点表达不同点《故都的秋》《荷塘月色》活动二:两篇文章各自采用何种方法将各种景物串联为一个整体?从两篇文章的选材与组材中,可以收获何种写作启示?【提示】此活动是上一活动的延续与升格,目的在于了解写景散文线索设置的特点与功用。

《故都的秋》需引导学生关注文本的总分结构,抓住“清、静、悲凉”这一总纲带动全文的景物;《荷塘月色》则需引导学生关注文本的虚实结合,在“我爱热闹,也爱冷静;爱群居,也爱独处"的对比中,体悟两种不同的景象。

注意:《荷塘月色》中,“荷塘月色”和“采莲嬉游"两种景象对应的,正是冷、静、独处和热闹、群居。

朱自清显然更爱的是前者。

三、走进作者,完成任务二活动三:如果让郁达夫写作《荷塘月色》、朱自清创作《故都的秋》,是否依旧会这样选景、抒情?请结合你对两位作者的认知作简要分析。

自然是文学永恒的母题,围绕本单元“自然情怀”的人文主题,运用课上所学的写景抒情方法,以家乡的某一处景为话题写一个片断,400 字左右。

朱自清

时代荷塘

现实世界

理想世界

史铁生

个人

地坛

暂时彻底

寻求宁静精神力量生命涅槃

高中语文群文教学要想达到好的效果就必须找到文本与文本之间的契合点。

我在前期备课中做了大量工作,在研究教材单元教学任务后,找到了三篇现当代散文群文阅读的契合点:情景交融。

本课时的教学安排,我从情景交融这一角度初步感知文本,进而鉴赏了三篇散文的语言之美。

经过课前精心备课,研究学情,制作课件,确定教学活动设计,较好地完成了教学目标,对教学重难点进行了点拨、提升。

但在教学环节施行过程中,也暴露出了一些问题,同学们对文本的解读还是可以的,对文本细节、感情存在把握不准确的问题,另外课上时间很紧张,学生的朗读和表达能力也有待加强。

这就在备学情方面还需做得再扎实一些,课下给学生布置预习任务时应针对性再强一些,减少课堂上的无效时间,多引导学生去表达,训练学生敢说、会说。

故都的秋荷塘月色一、【学习目标】1.感受写景抒情散文的自然美,体悟作者的审美倾向和人生思考。

2.学习情景交融、融情于景的写景手法,体会二者的完美融合。

3.学会赏析并写作写景抒情散文。

二、【教学重点、难点】比较阅读,感受两篇文章精致细腻的景物描写以及作者的人生思考,提高学生的审美能力。

三、教学方法整体感知——朗读品味——比较鉴赏——学以致用四、学习方式朗读法、比较阅读法、自主-合作-探究五、【课时】3课时六、设计思路两篇文章同为写景抒情散文的佳作,景物描写细腻精致,又都是缘情写景,“一切景语皆情语”,他们眼中的景象,荷塘月色、月下荷塘是美好的;“清静悲凉”是美好的,哪怕是秋天作者感受到的秋的衰败都是美好的。

其实这就是一种人生的感悟,一种对生命的认识,因此在作者看来,这是一种人生享受,更反映出他们的高雅的人生境界。

拟采用比较阅读的方式,打破单篇阅读精讲细析的藩篱,让学生在自主的语文实践中学会学习建构“语文核心素养”。

有意识减少教师的讲授时间,多留出时间让学生自主学习,看问题学习,拓展阅读面,提高阅读量,让学习过程充满思考与探究,领悟与创造,通过比较鉴赏,学会感受品味鉴赏写景文字的特点,了解景物中蕴含的作者情感,从而把握作者的审美倾向和人生思考,并学习写作写景抒情的散文。

七、教学过程第一课时活动一、朗读两篇文章,整体感知(设计意图:有意识减少教师的讲授时间,多让出时间让学生自主学习,用问题引领学习,让学习过程充满思考与探究,领悟与创造。

)要求:1.读准正音、读出感情(每篇至少朗读两遍)2.整体感知,找出文眼、理清两篇文章的脉络,初步分析作者的思想感情。

3.问题导读:《故都的秋》抓住“秋味”这个中心,描写故都之秋的“清静悲凉”的特点。

作品通过哪些景物描写巧妙地表现这一特点的?《荷塘月色》中,“荷塘”和“月色”,课文哪些段落是描写这两种景物的呢?活动二、自主合作师生交流《荷塘月色》1、文眼:心里颇不宁静2、脉络:心里颇不宁静——觉得是个自由的人——我什么也没有——想起采莲的事⏹这几天心里颇不宁静。

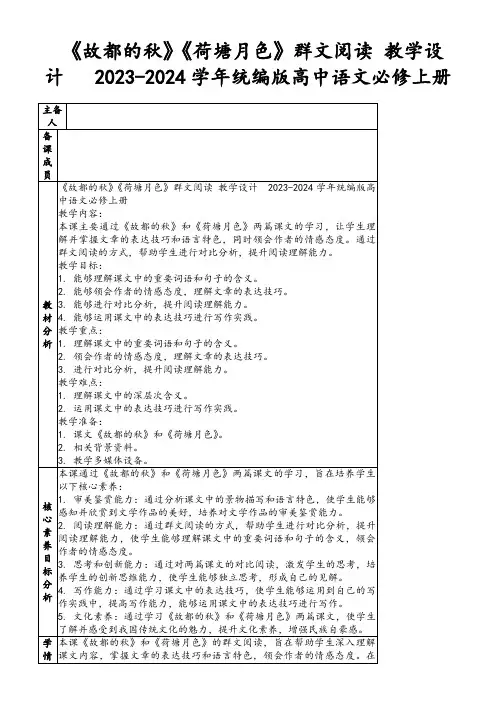

故都的秋和荷塘月色群文阅读教案1. 教学目标- 了解并理解《故都的秋》和《荷塘月色》这两篇群文作品的主题、情感表达和艺术特点。

- 培养学生对于中国传统文化和自然景观的欣赏能力。

- 提高学生的阅读理解和分析能力。

2. 教学内容与步骤步骤一:导入- 利用图片或视频展示中国传统秋景和荷塘月色,激发学生的兴趣和好奇心。

步骤二:介绍作者和作品背景- 简要介绍作者严歌苓和莲花山,引起学生对作品的关注。

步骤三:阅读 故都的秋》- 学生独立阅读 故都的秋》,并思考以下问题:- 作品中描绘的是哪个城市的秋天?为什么称之为“故都”的秋?- 作者通过哪些细节描写来表达秋天的美和忧伤?- 你对于这篇作品有什么个人的感受和想法?步骤四:讨论与分享- 学生小组内互相交流自己的阅读理解和感受,然后进行全班讨论。

- 教师引导学生分析作品中的主题和情感表达,并与学生共同总结。

步骤五:阅读 荷塘月色》- 学生独立阅读 荷塘月色》,并思考以下问题:- 作品中描绘了哪个季节和地点的景色?- 作者通过哪些细节描写来表达荷塘的美和宁静?- 你对于这篇作品有什么个人的感受和想法?步骤六:讨论与分享- 学生小组内互相交流自己的阅读理解和感受,然后进行全班讨论。

- 教师引导学生分析作品中的主题和情感表达,并与学生共同总结。

步骤七:比较与对比- 学生以小组为单位,比较《故都的秋》和《荷塘月色》两篇作品的主题、情感表达和艺术特点。

- 学生展示比较结果,可以使用图表或PPT等形式呈现。

步骤八:拓展阅读与写作- 学生选择其中一篇作品,进行深入阅读和研究。

- 学生可以写一篇文章,表达对于这篇作品的理解和评价。

3. 教学评估- 学生的独立阅读能力和分析能力可以通过他们对于问题的回答和讨论中的参与程度来评估。

- 学生的写作能力和对于作品的理解可以通过他们撰写的文章来评估。

4. 教学延伸- 可以组织学生进行实地考察,到类似故都或荷塘的地方感受和观察现实中的秋天和月色。

教

学

设

计

学科:语文

课题:《寻一片自然风光觅一所精神家园之<故都的秋><荷塘月色>联读》授课时间:2023.12.18

部编版高一语文必修一

《寻一片自然风光觅一所精神家园之<故都的秋><荷塘月色>联读》【素养目标】

语言的建构与运用:通过赏析文中景物的描写文字,能够探究其中蕴含的情感。

思维的发展与提升:将文章与作者的创作背景结合起来,探究这两篇散文背后的情感。

审美鉴赏与创造:提升文学鉴赏品味,感受景物中的自然之美,尝试创作写景抒情的文段。

文化传承与理解:了解自然风景中的人文精神,寻找自己的心灵栖息地。

【教学重、难点】

教学重点:通过鉴赏文中景物的描写文字,能够探究其中蕴含的情感。

教学难点:感受景物中的自然之美,尝试创作写景抒情的文段。

【教学建议】

课时安排:一课时

教学方法及策略:情境创设、问题启发

寻一片自然风光觅一所精神家园

——《故都的秋》《荷塘月色》联读

心灵栖息地

悲痛、悲伤深秋故都落寞、悲凉

痛苦、烦闷夏夜北平些许宁静、淡淡喜悦。

《故都的秋》《荷塘月色》联读公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文必修上册美不自美,因人而彰——《故都的秋》《荷塘月色》群文阅读教学设计【教学目标】1.通过分析《故都的秋》《荷塘月色》的景物,掌握以声衬静、通感的写景技巧。

2.品味景物特点,体悟景中之情。

3.感受文人笔下的自然美。

【教学过程】导入我们做个小调查,同学们最近亲近大自然是什么时候。

一个星期之前?一个月之前?还是一个学期之前呢?(播放视频)庄子曰:“天地有大美。

"蓝天白云、高山流水、绿树成荫、千里平畴,自然的美说不完,道不尽,那么,是自然本来就是美的,还是因为人而感到美?寻觅美景请同学快速浏览《故都的秋》《荷塘月色》,圈出两篇散文中作者具体描写了哪些景物?《故都的秋》:牵牛花、落蕊、蝉鸣、秋雨、秋枣《荷塘月色》:荷叶、荷花、荷香、流水、月光、杨柳借助图片展示两篇散文中的景物,并请同学们细心观察并回忆,在刚刚的图片中有哪些景色没有展现出来,为什么不展示?缘景赏技找出描写蝉鸣、荷香的语句,分析写景技巧,体味景物的特点。

蝉鸣:秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产,因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。

在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。

这秋蝉的嘶叫,在北方可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

分析:用“残”“衰弱"“嘶叫”三个词揭示其特点,这个时候的蝉叫声不再是夏日聒噪的叫声了,而是非常凄切的,这样的蝉声自然就给北平的秋天增加悲凉之感。

此外,这种声音在空旷的院子里啼唱,以声衬静,把院子衬得更加寂静。

荷香:微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

分析:花香本来诉诸嗅觉,但作者把它写成有旋律的歌声,给人以嗅觉兼听觉的感受。

写出花香的淡雅、朦胧。

【补充】通感:也称“移觉",是将听觉、视觉、味觉、触觉等各种感觉相互沟通。

把某种感官上的感觉,移到另一种感官上的特殊比喻形式。

《故都的秋》《荷塘月色》任务群解读与教学设计摘要:将《故都的秋》与《荷塘月色》组合为一个教学任务群时,首先需要探究两篇课文在景物选择与描绘中呈现出的各具特色的艺术手法,其次需要品读藏在景物背后的各具特色的情感,其三需要挖掘个性化情感体验中传递出的审美倾向和人生思考。

达成三项任务的关键,则在于情境和活动,在于打通两篇课文的意义关联,在对比中发现,在品味中感悟。

关键词:任务群教学;阅读情境;文本解读;教学设计;审美体验【文本课程定位】《故都的秋》《荷塘月色》两篇散文均为经典型传统课文,在以往的各套教科书中,两篇散文皆被设定为精读篇目,由语文教师引领着学生反复吟诵,逐段赏读。

统编高中《语文》必修上册将这两篇散文整合为一篇课文,用以引导学生探究写景散文中独特之景与独特之情的内在关联。

此种整合,体现了任务群学习的新主张和新要求。

学习这两篇散文时,倘若依照传统的教学法,将两篇文章视作两个完全独立的文本分散鉴赏,则显然有违任务群学习的要求。

只有依托必要且真实的学习情境,依照教材既定的学习任务而精心创设体系化的驱动性任务,让学生在特定任务的驱动下自主发现文中之景、文中之境、文中之情,进而将景、境、情三者与特定时代联系起来,与特定人物的特定价值诉求结合起来,才能真正发挥这两篇文章的课程价值,使“用课文教”成为真实的教学行为。

【文本内容解读】一、细读文本,感知重点当《故都的秋》只以散文的身份出现在读者面前时,其被关注的重点信息,往往是贯穿始终的“清、静、悲凉”。

此三个词汇,不但浓缩了郁达夫笔下各类景物的共性化特点,而且体现着郁达夫本人以及作品中的若干位都市闲人的共性化性格。

古典诗词中,秋大多具备着“清、静、悲凉”的季候特征,但此种秋色往往只存在于“无枝可依”的旅途之上,或者存在于“无处安放灵魂”的深度落寞之中。

大都市的深秋,虽也有落叶纷飞、寒霜覆地,却敌不过市井中无止无休的喧嚣、商铺内你来我往的热闹,故而,古今文学作品中“清、静、悲凉”的秋,往往与大都市无关。