地基岩体稳定性工程地质研究

- 格式:ppt

- 大小:339.50 KB

- 文档页数:74

崩塌危岩体地质灾害的稳定性分析与防治措施研究稳定性分析是崩塌危岩体地质灾害研究的重要内容之一、其目的是通过分析岩体的力学性质和外力作用情况,评估岩体的稳定性。

稳定性分析常用的方法有解析法、试验法和数值模拟法。

解析法是通过分析岩体内部应力和变形的数学模型来预测其稳定性。

例如,通过应力和位移边界条件,可以推导出对应的稳定性方程,进而求解岩体的稳定状态。

这种方法适用于岩体较简单的情况,但实际工程中往往存在复杂的地质条件和力学问题,因此其应用范围有限。

试验法是通过实验的方式来模拟分析岩体的破坏过程和稳定性变化。

例如,可以通过室内试验或者现场试验的方法,对岩体进行加载、变形、破裂等测试,进而确定其稳定性。

试验法能够为稳定性分析提供准确的数据,但其局限性在于试验成本高、周期长,且试验结果受试验条件的限制。

数值模拟法是通过数值计算的方式,在计算机上建立岩体的数学模型,模拟岩体的应力、变形和稳定性变化。

数值模拟法主要包括有限元法、边界元法、离散元法等。

这些方法可以较好地模拟岩体的复杂力学行为,对于评估岩体的稳定性具有重要意义。

防治措施研究是为了减少崩塌危岩体地质灾害对人类生命财产造成的损失,保护环境和社会稳定。

针对不同的灾害区域和岩体特性,可以采取不同的防治措施。

一方面,可以通过地质灾害监测与预警系统,及时了解岩体的变形变化,预测地质灾害的发生。

同时,加强对危险区域的监测和监控,实时监测岩体的变形与位移,及时采取防护措施,确保人员安全。

另一方面,可以采取工程措施对岩体进行稳定治理。

例如,通过加固岩体的方法,包括钻孔注浆、爆破压裂、锚杆加固等,增强岩体的承载能力和抗滑能力,提高其稳定性。

此外,还可以采取生态措施,如植被恢复、防护林带的建设等,通过保护和恢复植被,增加地表抗滑能力,减少地质灾害的发生。

综上所述,崩塌危岩体的稳定性分析与防治措施研究是减少地质灾害对人类生命财产造成损失的重要工作。

通过稳定性分析,可以了解危岩体的稳定性状况,评估崩塌的危险性。

建筑地基的稳定性分析和评价《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版) 4.1.11第3款规定应“分析和评价地基的稳定性……”,由于该部分内容在规范中较分散,各位同行在岩土工程勘察报告编写时,往往感到无从下笔,现归纳如下,供参考,不当之处望不吝赐教。

一、地基稳定性地基稳定性是指主要受力层的岩土体在外部荷载作用下沉降变形、深层滑动等对工程建设安全稳定的影响程度,避免由此地基产生过大的变形、侧向破坏、滑移造成地基破坏从而影响正常使用。

按照(GB 50021-2001) (2009年版) 14.1.3、14.1.4规定,岩土体的变形、强度和稳定应在定性分析的基础上进行定量分析。

评价地基稳定性问题时按承载力极限状态计算,评价岩土体的变形时按正常使用极限状态的要求进行验算。

二、地基稳定性分析评价内容影响地基稳定性的因素,主要的是场地的岩土工程条件、地质环境条件、建(构)筑物特征等。

一般情况下,需要对经常受水平力或倾覆力矩的高层建筑、高耸结构、高压线塔、锚拉基础、挡墙、水坝、堤坝和桥台等建(构)筑物进行地基稳定性评价。

通常情况下,涉及到主要的内容有:(1)岩土工程条件包括组成地基的岩、土物理力学性质,地层结构。

特别是有特殊性岩土,隐伏的破碎或断裂带,地下水渗流等特殊情况;(2)地质环境条件包括是否建造在斜坡上、边坡附近、山区地基上,建(构)筑物与不良地质作用、特殊地貌的关联度和可能引起地基破坏失稳的各种自然因素或组合。

如岩溶、滑坡、崩塌、采空区、地面沉降、地震液化、震陷、活动断裂、岸边河流冲刷等。

按照《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)和《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)规定,对山东地区该问题常见的几种情况罗列如下:1、地基承载力计算与验算验算地基稳定性实质上就是验算地基极限承载能力是否满足要求。

地基稳定性分析建筑地基的稳定性分析和评价《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版) 4.1.11第3款规定应“分析和评价地基的稳定性……”,由于该部分内容在规范中较分散,各位同行在岩土工程勘察报告编写时,往往感到无从下笔,现归纳如下,供参考,不当之处望不吝赐教。

一、地基稳定性地基稳定性是指主要受力层的岩土体在外部荷载作用下沉降变形、深层滑动等对工程建设安全稳定的影响程度,避免由此地基产生过大的变形、侧向破坏、滑移造成地基破坏从而影响正常使用。

按照(GB 50021-2001) (2009年版) 14.1.3、14.1.4规定,岩土体的变形、强度和稳定应在定性分析的基础上进行定量分析。

评价地基稳定性问题时按承载力极限状态计算,评价岩土体的变形时按正常使用极限状态的要求进行验算。

二、地基稳定性分析评价内容影响地基稳定性的因素,主要的是场地的岩土工程条件、地质环境条件、建(构)筑物特征等。

一般情况下,需要对经常受水平力或倾覆力矩的高层建筑、高耸结构、高压线塔、锚拉基础、挡墙、水坝、堤坝和桥台等建(构)筑物进行地基稳定性评价。

通常情况下,涉及到主要的内容有:(1)岩土工程条件包括组成地基的岩、土物理力学性质,地层结构。

特别是有特殊性岩土,隐伏的破碎或断裂带,地下水渗流等特殊情况;(2)地质环境条件包括是否建造在斜坡上、边坡附近、山区地基上,建(构)筑物与不良地质作用、特殊地貌的关联度和可能引起地基破坏失稳的各种自然因素或组合。

如岩溶、滑坡、崩塌、采空区、地面沉降、地震液化、震陷、活动断裂、岸边河流冲刷等。

按照《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)和《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)规定,对山东地区该问题常见的几种情况罗列如下:1、地基承载力计算与验算验算地基稳定性实质上就是验算地基极限承载能力是否满足要求。

岩土地质工程中的岩层失稳机理与治理研究岩土地质工程中,岩层失稳是一种常见且危险的地质现象。

它可能导致边坡滑动、坍塌或岩石崩塌等灾害,严重影响工程的稳定性和安全性。

因此,对岩层失稳机理进行深入研究并探索相应的治理方法变得至关重要。

一、岩层失稳机理研究1. 影响岩层失稳的因素岩层失稳是由多种因素综合作用引起的。

主要的因素包括:岩层结构、物理性质、力学性质、裂隙分布和水分条件等。

岩层结构的稳定与否对岩层的稳定性有着重要影响。

岩石的物理性质,如密度、孔隙度和硬度等也是影响其稳定性的重要因素。

此外,裂隙的存在会降低岩层的力学性能。

另外,在水分条件较差的情况下,岩石的稳定性也会受到影响。

2. 岩层失稳的机制岩层失稳的机制主要包括滑动面的存在、岩层之间的剪切破坏、岩层的脆性破裂等。

滑动面的存在是岩层失稳最直接的表现,它分为内滑动面和外滑动面。

内滑动面是指岩层内部发生滑动,而外滑动面是指岩层与外界介质接触面的滑动。

岩层之间的剪切破坏是指岩层内部发生剪切破坏,导致岩体不稳定。

岩层的脆性破裂是指岩层受到外力作用时发生的破坏现象。

3. 岩层失稳机理研究方法岩层失稳机理的研究需要运用多种方法进行,如:室内试验、野外调查和数值模拟等。

室内试验主要通过对岩石物理性质和力学性质进行测试分析,更好地了解岩层的失稳机理。

野外调查则是通过现场实地观测和采样来研究岩层的失稳现象和机制。

数值模拟则是通过建立数学模型来模拟岩层的失稳过程,并对结果进行分析和评估。

二、岩层失稳治理研究1. 监测与预警岩层失稳治理首先需要进行监测与预警工作。

监测可以使用岩石应变计、地下水位计和地震仪等技术手段来对岩层进行实时监测。

预警则是根据监测数据分析岩层的变化趋势,提前预警可能发生的失稳情况,为治理提供依据。

2. 岩层加固与支护岩层失稳治理的核心是对岩层进行加固与支护。

常用的加固与支护措施包括:注浆加固、爆破加固、岩体钢筋网加固和岩石锚固等。

注浆加固是指通过注入特定材料来填充岩层中的裂隙,提高岩层的稳定性。

岩土工程地质勘察及边坡稳定性评价研究摘要:岩土工程地质勘察是科学选择桩基础,使地基稳定性得以强化的重要保障,在工程施工中具有重要地位。

因此,岩土工程地质中边坡稳定性是衡量工程质量的一项重要指标,评价边坡稳定性也成为工程建设中必不可少的一个环节。

关键词:岩土工程;地质勘察;边坡稳定性引言地质勘察以自然科学和地球科学作为理论基础,要求专业技术人员充分应用水文地质、工程地质、岩土工程、计算机科学技术在内的诸多知识,在明确工程勘察的目的和任务基础上,对地下土层、地下水的分布等情况进行详细勘察、计算。

如果工程开挖过程中未能重视边坡勘察,边坡工程中的隐患会影响到岩土工程的质量。

在做好土质边坡岩土工程勘察工作的基础上,拟定边坡稳定性评价方案,综合掌握土质边坡的稳定度,为顺利推进岩土工程奠定良好基础。

一岩土工程地质勘察相关概述岩土工程地质勘察的核心内容就是探明岩土工程所在区域的地质条件,掌握地层分布情况,以及各地层的性质,同时对存在的地质问题进行分析研究,以保证地质条件评价的准确性,岩土工程地质勘察的核心内容是根据不同的勘察要求,以真实反映出不同施工区域的地质条件以及岩土的形态,再结合岩土工程具体的施工条件、建设要求等,给出标准、合规的地质勘察成果报告,为岩土工程的选址、规划设计、施工方案编制等提供有效的数据支撑和参考指导。

岩土工程地质勘察涉及到的内容比较多,影响地质勘察质量的因素比较多,为给岩土工程建设提供有效的地质条件支持,需要采取合适的勘察技术。

每种地质勘察技术都有各自的优缺点,在具体应用中需要结合岩土工程所在区域的实际情况,选择其中一种或者两种及两种以上的勘察技术,进行相互验证,以保证岩土工程地质勘察质量。

岩土工程地质勘察程序复杂,是一项系统又繁琐的勘察工作,需要结合实际情况,开展有针对性的勘察工作,才能为岩土工程施工建设提供有效的地质数据支撑,以保证整个项目能够顺利开展。

而且为保证岩土工程的质量和结构的稳定性,在开展岩土工程地质勘察工作中必须进行地震效应分析调查,以掌握施工场地的地质情况,并对深基坑进行全面科学的核算,利用核算结果来确定深基坑支护的方法和相关参数,以免出现基坑坍塌、积水等一系列问题。

岩土工程勘察地基均匀性及稳定性的勘察评价摘要:地基的均匀性与稳定性是建筑设计和施工的地质依据,对建筑质量有着一定的影响。

因此,加强岩土工程中地基均匀性及稳定性的勘察评价工作,具有现实的实践价值。

关键词:岩土工程;均匀性;稳定性;地基现行的岩土工程勘察和建筑地基基础设计的相关规范,没有给出地基均匀性与稳定性评价的具体标准。

本文从定性、定量的角度对此进行探讨,并提出一些建议以供参考。

1.天然性地基的均匀性勘察评价1.1均匀性勘察评价的范围评价天然性地基的均匀性时,应当明确评价的深度范围与平面范围。

评价地基均匀性的平面范围和评价抗震覆盖层既有相同之处,又有不同之处。

通常以某一街区或自然村为单位,评价抗震的建筑场地;而将建筑物的水平投影面积作为标准范围,评价地基的均匀性。

评价地基均匀性的深度范围不同于评价抗震覆盖层厚度。

因此,在进行评价时,应当确定定性概念,如果抗震覆盖层厚度和地基均匀性的评价范围相同,就会导致不必要的投资浪费。

一般来说,评价地基均匀性的深度范围应当注意以下几点。

首先,地基受力层的情况。

独立基础是基底下1.5倍基础底面宽度,条形基础则是基底下3倍基础底面宽度,并且评价深度都应当大于5m。

其次,压缩层的深度。

按照变形比法确定天然地基条形基础、独立基础的评价深度。

第三,大面积基础的深度评价范围应当大于或等于1b(b 是基础宽度)。

天然地基大面积基础的深度评价范围,应当按照下面的公式进行确定。

zn=b(2.5-0.4lnb)。

1.2均匀性勘察评价的内容构成岩土工程评价与分析的重要内容之一就是地基均匀性评价。

在岩土工程勘察报告审核时,如果发现报告中没有涉及地基均匀性评价的内容,或者地基均匀性评价空洞无物,就应当及时地责令有关单位改正、补充。

否则,将会导致在设计基础时,难以对地基的均匀性进行考虑,使得建筑物存在安全隐患。

按照基础设计经验与相关规范可知,评价地基均匀性等于分析、解决地基土不均匀问题。

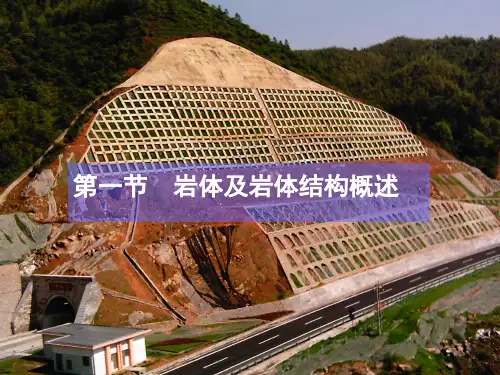

岩石高边坡稳定性工程地质分析

一说到高边坡,相关建筑人士还是比较陌生的,高边坡基本概况如何?对于各类高边坡地质稳定性怎么分析?以下是为建筑人士梳理高边坡基本内容,具体内容如下:

下面通过本网站建筑知识专栏的知识整理,梳理相关高边坡的基本情况,主要的内容如下:

对于土质边坡高度大于20m、小于100m或岩质边坡高度大于30m、小于100m的边坡,其边坡高度因素将对边坡稳定性产生重要作用和影响,其边坡稳定性分析和防护加固工程设计应进行个别或特别设计计算,这些边坡称为高边坡。

中国下面为了进一步了解公路高边坡相关的内容,为建筑企业人员推荐一本不错的书刊:

《岩石高边坡稳定性工程地质分析》基本内容:

《岩石高边坡稳定性工程地质分析》是黄润秋所著科学出版社出版的书籍。

《岩石高边坡稳定性工程地质分析》结合我国西部特殊的地域地质环境条件,针对边坡高陡、地质环境条件复杂及工程边坡开挖规模巨大等特点,全面阐述岩石高边坡稳定性分析的工程地质基础、变形破坏机理及稳定性分析和评价方法,主要内容包括总论、岩石高边坡工程地质环境条件、高边坡工程地质现场工作方法、高边坡岩体结构分析、自然和人工高边坡变形破坏机理、高边坡变形破坏的全过程模拟理论及渗流、强震条件下的高边坡稳定性评价、高边坡稳定性的过

程模拟与过程控制等,全书共12章。

《岩石高边坡稳定性工程地质分析》可供国土资源开发、地质灾害防治、水利水电、交通土建、矿山开采等领域以及高等院校、科研院所从事工程地质、岩土工程勘测设计的科研、教学、科技人员参考使用。

《岩石高边坡稳定性工程地质分析》基本信息:

作者黄润秋

ISBN 9787030367457

页数657

定价298.00元

出版社科学出版社。