地基岩体稳定性分析

- 格式:doc

- 大小:48.50 KB

- 文档页数:3

岩溶地基加固的原理及方法分析发表时间:2016-07-27T13:54:16.550Z 来源:《基层建设》2016年10期作者:罗鑫[导读] 本文针对岩溶发育的特点及岩溶地基稳定性影响因素,对岩溶地基加固的原理及方法进行分析。

中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司摘要:我国西南地区广泛分布碳酸盐岩地层,溶洞、岩溶裂隙带及土洞等隐蔽型岩溶现象较发育,是引发地面塌陷的主要因素之一,直接影响铁路路基的设计、施工及运营安全。

为有效解决岩溶地区地基的稳定性,需要采取科学、合理的加固措施。

本文针对岩溶发育的特点及岩溶地基稳定性影响因素,对岩溶地基加固的原理及方法进行分析。

关键词:岩溶地基;加固;原理;方法在铁路建设蓬勃发展的今天,铁路设计的安全性尤为显得重要,尤其在岩溶发育地区,如何合理地选择铁路地基加固处理方法往往是铁路设计的重难点。

笔者认为在充分利用地质勘察成果的基础上,了解岩溶发育特点及机理,才能正确预测其发展趋势,以此确定地层的稳定条件,从而针对性地采取地基加固方法,增强岩溶地基的稳定性。

1、岩溶发育特点(1)形成条件各种岩溶形态发育的先决条件是具备可溶性的石灰岩、白云岩等碳酸盐岩地层,其次是具备频繁活动的地下水,再者是地层中具备原生解理裂隙、断层裂隙或风化节理裂隙。

岩溶发育机理为:在地质条件长期演变的过程中,裂隙发育的可溶岩地层在地下水频繁活动的过程中,裂隙附近地层中的可溶性物质碳酸钙不断被溶于水中并随地下水沿原裂隙带离,裂隙逐渐被扩大,形成溶隙、溶腔等小型岩溶形态,在此过程中,裂隙亦在不断向周边发展,逐渐在局部形成溶蚀裂隙带,岩石被溶蚀裂隙切割成数个小岩块,最终形成溶洞、溶槽、溶厅等大型岩溶形态。

同时,在岩石与上覆土层的接触面,由于地下水的频繁升降活动,在接触面形成真空吸蚀环境,土层中的细颗粒逐渐被地下水经土体裂隙带离至岩石中的溶隙、溶洞、溶槽等岩溶通道中,土层中裂隙逐步扩大,最终失稳坍塌形成土洞,并随着时间的推移,土洞不断扩大,最终顶板土层失去支撑,坍塌后引发地面塌陷。

《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版) 4.1.11第3款规定应“分析和评价地基的稳定性……”,由于该部分内容在规范中较分散,各位同行在岩土工程勘察报告编写时,往往感到无从下笔,现归纳如下,供参考,不当之处望不吝赐教。

一、地基稳定性地基稳定性,一说是地基在外部荷载(包括基础重量在内的建筑物所有的荷载)作用下抵抗剪切破坏的稳定安全程度;二说是各类工程在施工和使用过程中,地基承受荷载的稳定程度;还有表达为与地基岩土体在承受建筑荷载条件下的沉降变形、深层滑动等对工程建设安全稳定的影响程度。

因此,地基稳定性是一个很模糊的概念,其分析和评价可以包含在场地稳定性分析和评价和地基分析和评价之中。

总之,稳定性评价的目的是为了避免由于建(构)筑物的兴建可能引起地基产生过大的变形、侧向破坏、滑移造成地基破坏从而影响正常使用。

按照(GB 50021-2001) (2009年版) 14.1.3、14.1.4规定,岩土体的稳定应在定性分析的基础上进行定量分析。

评价地基稳定性问题时按承载力极限状态计算,评价岩土体的变形时按正常使用极限状态的要求进行验算。

二、地基稳定性分析评价内容影响地基稳定性的因素,主要的是场地的岩土工程条件、地质环境条件、建(构)筑物特征等。

一般情况下,需要对如下建(构)筑物进行地基稳定性评价:经常受水平力或倾覆力矩的高层建筑、高耸结构、高压线塔、锚拉基础、挡墙、水坝、堤坝和桥台等。

通常涉及到岩土工程方面主要的内容有:(1)岩土工程条件包括组成地基的岩、土物理力学性质,地层结构。

特别是有特殊性岩土,隐伏的破碎或断裂带,地下水渗流等特殊情况;(2)地质环境条件包括是否建造在斜坡上、边坡附近、山区地基上,建(构)筑物与不良地质作用、特殊地貌的关联度和可能引起地基破坏失稳的各种自然因素或组合。

如岩溶、滑坡、崩塌、采空区、地面沉降、地震液化、震陷、活动断裂、岸边河流冲刷等。

按照《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)和《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)规定,根据济南地区这一问题,通常需要分析评价的内容总结如下:1、地基承载力计算与验算验算地基稳定性实质上就是验算地基极限承载能力是否满足要求。

地基稳定性分析建筑地基的稳定性分析和评价《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版) 4.1.11第3款规定应“分析和评价地基的稳定性……”,由于该部分内容在规范中较分散,各位同行在岩土工程勘察报告编写时,往往感到无从下笔,现归纳如下,供参考,不当之处望不吝赐教。

一、地基稳定性地基稳定性是指主要受力层的岩土体在外部荷载作用下沉降变形、深层滑动等对工程建设安全稳定的影响程度,避免由此地基产生过大的变形、侧向破坏、滑移造成地基破坏从而影响正常使用。

按照(GB 50021-2001) (2009年版) 14.1.3、14.1.4规定,岩土体的变形、强度和稳定应在定性分析的基础上进行定量分析。

评价地基稳定性问题时按承载力极限状态计算,评价岩土体的变形时按正常使用极限状态的要求进行验算。

二、地基稳定性分析评价内容影响地基稳定性的因素,主要的是场地的岩土工程条件、地质环境条件、建(构)筑物特征等。

一般情况下,需要对经常受水平力或倾覆力矩的高层建筑、高耸结构、高压线塔、锚拉基础、挡墙、水坝、堤坝和桥台等建(构)筑物进行地基稳定性评价。

通常情况下,涉及到主要的内容有:(1)岩土工程条件包括组成地基的岩、土物理力学性质,地层结构。

特别是有特殊性岩土,隐伏的破碎或断裂带,地下水渗流等特殊情况;(2)地质环境条件包括是否建造在斜坡上、边坡附近、山区地基上,建(构)筑物与不良地质作用、特殊地貌的关联度和可能引起地基破坏失稳的各种自然因素或组合。

如岩溶、滑坡、崩塌、采空区、地面沉降、地震液化、震陷、活动断裂、岸边河流冲刷等。

按照《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)和《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)规定,对山东地区该问题常见的几种情况罗列如下:1、地基承载力计算与验算验算地基稳定性实质上就是验算地基极限承载能力是否满足要求。

建筑地基的稳定性分析和评价一、地基稳定性地基稳定性是指主要受力层的岩土体在外部荷载作用下沉降变形、深层滑动等对工程建设安全稳定的影响程度,避免由此地基产生过大的变形、侧向破坏、滑移造成地基破坏从而影响正常使用。

按照(GB 50021-2001) (2009年版) 14.1.3、14.1.4规定,岩土体的变形、强度和稳定应在定性分析的基础上进行定量分析。

评价地基稳定性问题时按承载力极限状态计算,评价岩土体的变形时按正常使用极限状态的要求进行验算。

二、地基稳定性分析评价内容影响地基稳定性的因素,主要的是场地的岩土工程条件、地质环境条件、建(构)筑物特征等。

一般情况下,需要对经常受水平力或倾覆力矩的高层建筑、高耸结构、高压线塔、锚拉基础、挡墙、水坝、堤坝和桥台等建(构)筑物进行地基稳定性评价。

通常情况下,涉及到主要的内容有:(1)岩土工程条件包括组成地基的岩、土物理力学性质,地层结构。

特别是有特殊性岩土,隐伏的破碎或断裂带,地下水渗流等特殊情况;(2)地质环境条件包括是否建造在斜坡上、边坡附近、山区地基上,建(构)筑物与不良地质作用、特殊地貌的关联度和可能引起地基破坏失稳的各种自然因素或组合。

如岩溶、滑坡、崩塌、采空区、地面沉降、地震液化、震陷、活动断裂、岸边河流冲刷等。

按照《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)和《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)规定,对山东地区该问题常见的几种情况罗列如下:1、地基承载力计算与验算验算地基稳定性实质上就是验算地基极限承载能力是否满足要求。

应严格按照《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 5.2和《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ 72-2004)8.2.6~8等条款执行。

2、变形验算建筑物的地基变形计算值,不应大于建筑物地基允许变形值。

在勘察阶段往往建筑物特征参数不明确,一味要求勘察报告中能有准确的结论也勉为其难,但在岩土工程勘察报告中应提供符合规范要求的岩土变形参数,供上部结构计算条件具备时按照(GB 50007-2011) 5.3、(JGJ 72-2004) 8.2.9~12和《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)有关条款计算。

浅谈岩溶地基稳定性评价摘要:本文通过分析在自然因素与人类工程活动的共同作用下,岩溶发育对地基稳定的不利因素,岩溶地面塌陷形成机制、控制因素与发展趋势,并介绍相关评价方法及适用范围。

关键词:岩溶地基;稳定性评价;岩溶塌陷中图分类号:tu4 文献标识码:a 文章编号:1.引言我国是岩溶发育的国家之一,岩溶塌陷是我国六大类地质灾害之一。

据统计:我国碳酸盐岩分布面积约为2×106km2,占国土总面积的1/5。

在川、黔、滇、桂、湘、鄂诸省呈连续分布,面积达5×105km2,是我国的主要的岩溶区。

近年来,随着城市化建设发展,各种资源开发不断增强,由此引发的岩溶塌陷问题日益突出,已成为岩溶区主要地质灾害问题。

综合灾害发生的危险性与经济易损性,开展岩溶地基稳定性研究具有更为重要的理论和现实意义。

2.岩溶发育基本条件岩溶又称喀斯特,是指可溶性岩石在水(特别是具有侵蚀性、腐蚀性的地下水)的溶蚀作用下,产生的各种地质作用、形态和现象的总称。

其发育基本条件为:1.具可溶性岩石;2.具溶蚀能力的水;3.具良好的水的循环交替条件。

岩溶塌陷(土洞)是在有覆盖土的岩溶发育区,在特定的水文地质条件下,岩面以上的土体遭到流失迁移而形成土中的洞穴和洞内塌落堆积物以及引发地面变形破坏的总称。

土洞是岩溶的一种特殊形态,不良地质现象,由于发育速度快、分布密,对工程的影响有时甚至大于溶洞。

其发育基本条件见下图:实践中岩溶地基稳定性问题常见的有以下几种危害形式:1.地基承载力不足;2.地基不均匀下沉; 3.地基滑动; 4.地表塌陷;图1岩溶塌陷框图3.岩溶发育影响因素岩溶的发育与分布在具有一定的规律可循,但个体岩溶变异性很大。

无论何种岩溶其发育也有其共性,其中岩性与气候条件是基本,地质结构与地壳运动控制宏观,地形地貌影响强弱。

岩溶发育影响因素表4.岩溶地基稳定性评价是在查清岩溶区构造特征、岩溶发育情况及水文地质条件的基础上 ,重点对已产生的和潜在的岩溶塌陷发展趋势及其成因、控制因素进行判释 ,预测可能发生塌陷的地段和危害程度 ,并提出相应的控制、消除、治理和保护的措施与建议。

建筑地基的稳定性分析和评价《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版) 4.1.11第3款规定应“分析和评价地基的稳定性……”,由于该部分内容在规范中较分散,各位同行在岩土工程勘察报告编写时,往往感到无从下笔,现归纳如下,供参考,不当之处望不吝赐教。

一、地基稳定性地基稳定性,一说是地基在外部荷载(包括基础重量在内的建筑物所有的荷载)作用下抵抗剪切破坏的稳定安全程度;二说是各类工程在施工和使用过程中,地基承受荷载的稳定程度;还有表达为与地基岩土体在承受建筑荷载条件下的沉降变形、深层滑动等对工程建设安全稳定的影响程度。

因此,地基稳定性是一个很模糊的概念,其分析和评价可以包含在场地稳定性分析和评价和地基分析和评价之中。

总之,稳定性评价的目的是为了避免由于建(构)筑物的兴建可能引起地基产生过大的变形、侧向破坏、滑移造成地基破坏从而影响正常使用。

按照(GB 50021-2001) (2009年版) 14.1.3、14.1.4规定,岩土体的稳定应在定性分析的基础上进行定量分析。

评价地基稳定性问题时按承载力极限状态计算,评价岩土体的变形时按正常使用极限状态的要求进行验算。

二、地基稳定性分析评价内容影响地基稳定性的因素,主要的是场地的岩土工程条件、地质环境条件、建(构)筑物特征等。

一般情况下,需要对如下建(构)筑物进行地基稳定性评价:经常受水平力或倾覆力矩的高层建筑、高耸结构、高压线塔、锚拉基础、挡墙、水坝、堤坝和桥台等。

通常涉及到岩土工程方面主要的内容有:(1)岩土工程条件包括组成地基的岩、土物理力学性质,地层结构。

特别是有特殊性岩土,隐伏的破碎或断裂带,地下水渗流等特殊情况;(2)地质环境条件包括是否建造在斜坡上、边坡附近、山区地基上,建(构)筑物与不良地质作用、特殊地貌的关联度和可能引起地基破坏失稳的各种自然因素或组合。

如岩溶、滑坡、崩塌、采空区、地面沉降、地震液化、震陷、活动断裂、岸边河流冲刷等。

地质工程施工中有什么问题一、地形地貌问题1. 地质构造复杂:地质构造复杂的地区,如断裂带、地震带等地质构造地貌,会影响地质工程的施工进度和质量。

在这种地区进行地质工程施工时,需要加强勘查工作,合理设计方案,采取相应的措施来应对可能出现的问题。

2. 土壤条件差:地质工程施工中,土壤条件的好坏直接影响整个工程的质量。

土壤条件差的地区,如松软土质、泥土地基等,可能会导致地基沉降、地下水涌出等问题,从而影响工程的安全稳定性。

因此,在这种地区进行地质工程施工时,需要加强土壤勘查工作,选择合适的工程材料和施工方法,保障工程的质量。

3. 地下水问题:地下水问题是地质工程施工过程中的一个重要问题。

地下水位较高的地区容易导致地基浸润、地表塌陷等问题,从而影响工程的安全性和稳定性。

在地下水问题较为严重的地区进行地质工程施工时,需要采取相应的防水措施,保障工程的质量。

二、地质灾害问题1. 地质灾害如滑坡、泥石流等可能对地质工程施工造成严重影响,导致施工中断、质量缺陷等问题。

在地质灾害频发的地区进行地质工程施工时,需要加强地质灾害防治工作,采取相应的防灾措施,降低灾害风险,保障工程的安全性。

2. 岩体稳定性问题:在进行地质工程施工时,如果岩体存在不稳定性问题,如岩体开裂、岩体崩塌等,可能会对工程的安全性和稳定性造成严重影响。

在岩体稳定性问题较为严重的地区进行地质工程施工时,需要加强岩体勘查工作,进行合理设计,采取相应的治理措施,保障工程的质量和安全。

三、环境保护问题1. 地质工程施工过程中可能会产生大量的矿石渣土、尾矿等固体废弃物,以及废水、废气等污染物,对周边环境造成污染。

在进行地质工程施工时,需要加强环境保护工作,合理处理固体废弃物和污染物,防止对周边环境造成不良影响。

2. 施工噪声、扬尘等环境污染问题:地质工程施工过程中可能会产生大量的噪音、扬尘等环境污染物,对周边环境和居民生活造成干扰和影响。

在进行地质工程施工时,需要采取相应的措施降低噪音和扬尘排放,保障周边环境和居民的生活质量。

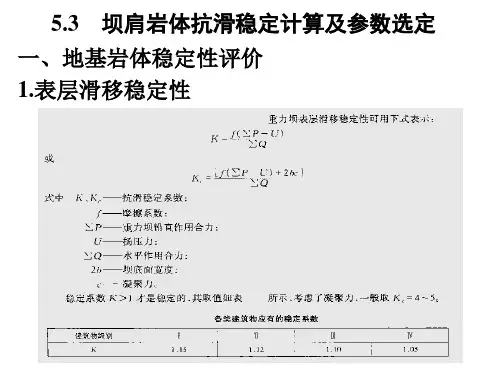

第一节坝基岩体抗滑稳定性分析

重力坝、支墩坝等挡水建筑物。

一、坝基岩体承受的荷载分析

(沿坝轴线方向取1m宽坝基(单宽坝基)为单位进行计算,如图10.1所示)

图10.1 坝体静水压力分布示意图

1.坝体重力W(kN)

式中:—坝体材料的容重(KN/m3);

—坝体横截面面积(m2)。

2.静水压力

①水平静水压力:

②竖直(向)静水压力:(阴影部分面积)

如:

3.泥沙压力(F)

由朗肯土压力理论:

式中:—泥沙的容重;

—坝前淤积泥沙厚度;

φ—泥沙的内摩擦角。

4.浪压力(P)

确定比较困难。

当坝的透水面为铅直面或坡度大于1∶1时。

①时,水深处浪压力的剩余强度为:

式中:—波浪高度;

—波浪长度;

—波浪破碎的临界水深;

—水深。

②,在深度以下可不考虑浪压力的影响,

式中:。

5.扬压力(U)(作用于坝底上的渗流压力)

图10.2 坝底扬压力分布图

如图10.2所示。

①在没有灌浆和排水设施的情况下

(即图中梯形面积)

式中:—单宽坝底所受扬压力;

—坝底宽度;

—不大于1.0的系数。

当时,(即“莱维(Levy)法则”)

②当坝基有灌浆帷幕和排水设施时,如仅有排水设施时,λ=0.8~0.9。

③如果能确定坝基岩体内地下水渗流的水力梯度(I),则可按下式计算渗透压力:6.岩体重力(G)

7.地震力()

—地震影响系数;—坝体与滑面上部岩体重力。

图10.3 接触面滑动示意图

二、坝基岩体的破坏模式

根据坝基失稳时滑动面的位置,分为三种模型:

图10.4 岩体内滑动类型示意图

三、坝基岩体抗滑稳定性计算

1.接触面抗滑稳定性计算

如图10.5所示。

(1)抗滑稳定性系数:或

图10.5 接触面滑动受力示意图

—坝体与基岩接触面的摩擦系数;

C—接触面的内聚力。

(2)为增大η,将坝体和岩体接触面设计成向上游倾斜的平面,如图10.6所示,作用于接触面的正压力:拉滑力:

滑动力:

图10.6 坝底面倾斜的情况及受力分析

(3)如果坝底面水平且嵌入岩基较深,如图10.7所示,那么在计算η时,应考虑下游岩体的抗力(被动压力)。

对楔体abd,在bd面上:

在bd法线方向:

图10.7 岩体抗力计算示意图

∴岩体的抗力:

修正为:

(因为工程设计中,只是部分利用或不利用岩体抗力。

)

式中:ξ为抗力折减系数,0~1.0)

2.坝基岩体内滑动的稳定性计算

(1)沿水平软弱结构面滑动的情况

若滑动面埋深不大,一般不计入岩体抗力;如滑动面埋深较大则应考虑抗力的影响。

如图10.8所示。

图10.8 倾向上游结构面滑动计算图

式中:,分别为坝基可能滑动面上总的法向压力和切向推力;

为可能滑动面上作用的扬压力;

为可能滑动面上游铅直边界上作用的水压力;

图10.9 倾向上游结构面滑动计算图

,分别为可能滑动面的摩擦系数和粘聚力;

A为可能滑动面的面积;

为抗力折减系数;

为坝基所承受的岩体抗力。

(2)沿倾向上游软弱结构面滑动的稳定性计算

如图10.9所示,

图10.10 倾向下游结构面滑动计算图

式中:为可能滑动岩体的重量;为可能沿之滑动的结构面倾角。

计算公式中仍没有考虑滑体两侧的抗滑力。

(3)沿倾向下游软弱结构面滑动的稳定性计算

如图10.10所示。

对大坝的抗滑稳定最为不利。

(4)沿两个相交软弱结构面滑动的稳定性计算

见教材P209。

第二节坝肩岩体抗滑稳定性分析

1.地形条件和岩体结构(主要为软弱结构面的展布特征)

一般地:

①产状水平或近水平的软弱结构面,走向与河谷方向夹角小于45°而倾向河谷的软弱结构面往往对坝肩稳定不利;

②坝肩上下游谷坡坡角较大且向河谷突出,对坝肩稳定不利;

③谷坡平直、结构面不发育或陡立且走向与河谷方向夹角较大时,对坝肩岩体的稳定有利。

图10.11 拱坝坝肩岩体受力分析图

2.分析计算坝肩岩体抗滑稳定性

平面稳定性计算

整体稳定性计算。

以一简单例子来说明平面稳定性计算方法:

假定铅直软弱结构面AB和水平软弱结构面ABC是两个可能的滑动面。

在坝端推力T作用下,可能发生沿AB方向的滑动。

沿AB方向的抗滑力由ABC和AB两滑面上的摩擦力和粘聚力提供。

如图10.11所示。

AB面的正压力:

ABC面的正压力:

抗滑力:

下滑力:

式中:—为可能滑动体的重量;

、—作用于AB、ABC面上的扬压力。