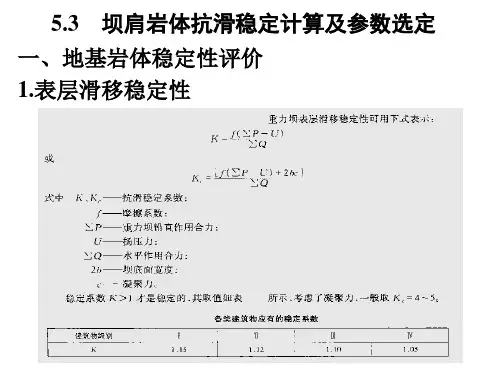

第10章地基岩体稳定性分析

- 格式:ppt

- 大小:821.00 KB

- 文档页数:47

第十章土坡和地基的稳定性一、名词解释1.土坡答:土坡是指具有倾斜坡面的土体。

通常可分为天然土坡(由于地质作用自然形成的土坡,如山坡、江河岸坡等)和人工土坡(经人工挖、填的土工建筑物边坡,如基坑、渠道、土坝、路堤等)。

当土坡的顶面和底面都是水平的,并延伸至无穷远,且由均质土组成时,则称为简单土坡。

2.滑坡答:滑坡是指土坡上的部分岩体或土体在自然或人为因素的影响下沿某一明显界面发生剪切破坏向坡下运动的现象,又称边坡破坏。

影响土坡滑动的因素复杂多变,但其根本原因在于土体内部某个滑动面上的剪应力达到了它的抗剪强度,使稳定平衡遭到破坏。

二、判断题1.粘性土土坡稳定性分析的毕肖普法中,是假设土条两侧的作用力合力大小相等、方向相反、且其作用线重合。

()[成都理工大学2011、2015年]【答案】正确【解析】毕肖普条分法的假设的基本条件是忽略条间切向力,土条两侧的作用力合力大小相等,方向相反,作用线重合。

2.渗流产生的渗透力可以改变滑动土体的有效应力()。

[成都理工大学2010年] 【答案】正确【解析】渗流产生的渗透力可以改变滑动土体的有效应力,当渗流向下进行时,要在原来应力基础上加上动水压力,当渗流向上进行时,要在原来应力基础上减去动水压力。

3.对于均质无黏性土坡,理论上土坡的稳定性与坡高无关。

()【答案】正确【解析】对于均质无黏性土坡,理论上土坡的稳定性与坡高无关,只要坡角小于土的内摩擦角(β<φ),K>1,土体就是稳定的。

当坡角与土的内摩擦角相等(β=φ)时,稳定安全系数K=1,此时抗滑力等于滑动力,土坡处于极限平衡状态,相应的坡角就等于无黏性土的内摩擦角。

4.粘性土土坡稳定分析的Bishop法,是假设土条两侧的作用力合力大小相等、方向相反,且其作用线重合()。

【答案】错误【解析】毕肖普法假定各土条底部滑动面上的抗滑安全系数均相同,即等于整个滑动面的平均安全系数,取单位长度土坡按平面问题计算。

作用在该土条上的力有:①土条自重G i=γb i h i,其中b i、h i分别为该土条的宽度与平均高度;②作用于土条底面的抗剪力T f i、有效法向反力N′i及孔隙水压力u i l i,其中u i、l i分别为该土条底面中点处孔隙水压力和滑弧长度;③作用于该土条两侧的法向力E i和E i+1及切向力X i和X i+1,ΔX i=(X i+1-X i)。

岩溶地基加固的原理及方法分析发表时间:2016-07-27T13:54:16.550Z 来源:《基层建设》2016年10期作者:罗鑫[导读] 本文针对岩溶发育的特点及岩溶地基稳定性影响因素,对岩溶地基加固的原理及方法进行分析。

中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司摘要:我国西南地区广泛分布碳酸盐岩地层,溶洞、岩溶裂隙带及土洞等隐蔽型岩溶现象较发育,是引发地面塌陷的主要因素之一,直接影响铁路路基的设计、施工及运营安全。

为有效解决岩溶地区地基的稳定性,需要采取科学、合理的加固措施。

本文针对岩溶发育的特点及岩溶地基稳定性影响因素,对岩溶地基加固的原理及方法进行分析。

关键词:岩溶地基;加固;原理;方法在铁路建设蓬勃发展的今天,铁路设计的安全性尤为显得重要,尤其在岩溶发育地区,如何合理地选择铁路地基加固处理方法往往是铁路设计的重难点。

笔者认为在充分利用地质勘察成果的基础上,了解岩溶发育特点及机理,才能正确预测其发展趋势,以此确定地层的稳定条件,从而针对性地采取地基加固方法,增强岩溶地基的稳定性。

1、岩溶发育特点(1)形成条件各种岩溶形态发育的先决条件是具备可溶性的石灰岩、白云岩等碳酸盐岩地层,其次是具备频繁活动的地下水,再者是地层中具备原生解理裂隙、断层裂隙或风化节理裂隙。

岩溶发育机理为:在地质条件长期演变的过程中,裂隙发育的可溶岩地层在地下水频繁活动的过程中,裂隙附近地层中的可溶性物质碳酸钙不断被溶于水中并随地下水沿原裂隙带离,裂隙逐渐被扩大,形成溶隙、溶腔等小型岩溶形态,在此过程中,裂隙亦在不断向周边发展,逐渐在局部形成溶蚀裂隙带,岩石被溶蚀裂隙切割成数个小岩块,最终形成溶洞、溶槽、溶厅等大型岩溶形态。

同时,在岩石与上覆土层的接触面,由于地下水的频繁升降活动,在接触面形成真空吸蚀环境,土层中的细颗粒逐渐被地下水经土体裂隙带离至岩石中的溶隙、溶洞、溶槽等岩溶通道中,土层中裂隙逐步扩大,最终失稳坍塌形成土洞,并随着时间的推移,土洞不断扩大,最终顶板土层失去支撑,坍塌后引发地面塌陷。

《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版) 4.1.11第3款规定应“分析和评价地基的稳定性……”,由于该部分内容在规范中较分散,各位同行在岩土工程勘察报告编写时,往往感到无从下笔,现归纳如下,供参考,不当之处望不吝赐教。

一、地基稳定性地基稳定性,一说是地基在外部荷载(包括基础重量在内的建筑物所有的荷载)作用下抵抗剪切破坏的稳定安全程度;二说是各类工程在施工和使用过程中,地基承受荷载的稳定程度;还有表达为与地基岩土体在承受建筑荷载条件下的沉降变形、深层滑动等对工程建设安全稳定的影响程度。

因此,地基稳定性是一个很模糊的概念,其分析和评价可以包含在场地稳定性分析和评价和地基分析和评价之中。

总之,稳定性评价的目的是为了避免由于建(构)筑物的兴建可能引起地基产生过大的变形、侧向破坏、滑移造成地基破坏从而影响正常使用。

按照(GB 50021-2001) (2009年版) 14.1.3、14.1.4规定,岩土体的稳定应在定性分析的基础上进行定量分析。

评价地基稳定性问题时按承载力极限状态计算,评价岩土体的变形时按正常使用极限状态的要求进行验算。

二、地基稳定性分析评价内容影响地基稳定性的因素,主要的是场地的岩土工程条件、地质环境条件、建(构)筑物特征等。

一般情况下,需要对如下建(构)筑物进行地基稳定性评价:经常受水平力或倾覆力矩的高层建筑、高耸结构、高压线塔、锚拉基础、挡墙、水坝、堤坝和桥台等。

通常涉及到岩土工程方面主要的内容有:(1)岩土工程条件包括组成地基的岩、土物理力学性质,地层结构。

特别是有特殊性岩土,隐伏的破碎或断裂带,地下水渗流等特殊情况;(2)地质环境条件包括是否建造在斜坡上、边坡附近、山区地基上,建(构)筑物与不良地质作用、特殊地貌的关联度和可能引起地基破坏失稳的各种自然因素或组合。

如岩溶、滑坡、崩塌、采空区、地面沉降、地震液化、震陷、活动断裂、岸边河流冲刷等。

按照《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)和《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)规定,根据济南地区这一问题,通常需要分析评价的内容总结如下:1、地基承载力计算与验算验算地基稳定性实质上就是验算地基极限承载能力是否满足要求。

地基稳定性分析建筑地基的稳定性分析和评价《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版) 4.1.11第3款规定应“分析和评价地基的稳定性……”,由于该部分内容在规范中较分散,各位同行在岩土工程勘察报告编写时,往往感到无从下笔,现归纳如下,供参考,不当之处望不吝赐教。

一、地基稳定性地基稳定性是指主要受力层的岩土体在外部荷载作用下沉降变形、深层滑动等对工程建设安全稳定的影响程度,避免由此地基产生过大的变形、侧向破坏、滑移造成地基破坏从而影响正常使用。

按照(GB 50021-2001) (2009年版) 14.1.3、14.1.4规定,岩土体的变形、强度和稳定应在定性分析的基础上进行定量分析。

评价地基稳定性问题时按承载力极限状态计算,评价岩土体的变形时按正常使用极限状态的要求进行验算。

二、地基稳定性分析评价内容影响地基稳定性的因素,主要的是场地的岩土工程条件、地质环境条件、建(构)筑物特征等。

一般情况下,需要对经常受水平力或倾覆力矩的高层建筑、高耸结构、高压线塔、锚拉基础、挡墙、水坝、堤坝和桥台等建(构)筑物进行地基稳定性评价。

通常情况下,涉及到主要的内容有:(1)岩土工程条件包括组成地基的岩、土物理力学性质,地层结构。

特别是有特殊性岩土,隐伏的破碎或断裂带,地下水渗流等特殊情况;(2)地质环境条件包括是否建造在斜坡上、边坡附近、山区地基上,建(构)筑物与不良地质作用、特殊地貌的关联度和可能引起地基破坏失稳的各种自然因素或组合。

如岩溶、滑坡、崩塌、采空区、地面沉降、地震液化、震陷、活动断裂、岸边河流冲刷等。

按照《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)和《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)规定,对山东地区该问题常见的几种情况罗列如下:1、地基承载力计算与验算验算地基稳定性实质上就是验算地基极限承载能力是否满足要求。

2022年注册土木工程师(岩土)《专业基础考试》真题及答案详解单项选择题(共60题,每题2分。

每题的备选项中只有一个最符合题意)1.随着材料含水率的增加,材料密度的变化规律是()。

A.增加B.不变C.降低D.不确定【答案】B2.硅酸盐水泥熟料后期强度增长较快的矿物组成是()。

A.铝酸三钙B.铁铝酸四钙C.硅酸三钙D.硅酸二钙【答案】D3.砂子的粗细程度以细度模数表示,其值越大表明()。

A.砂子越粗B.砂子越细C.级配越好D.级配越差【答案】A4.下列措施中,能够有效抑制混凝土碱—骨料反应破坏的技术措施是()。

A.使用高碱水泥B.使用大掺量粉煤灰C.使用较高的胶凝材料D.使用较大的水灰比【答案】B5.下列措施中,改善混凝土拌合物和易性合理可行的方法是()。

A.选用最佳砂率B.增加用水量C.掺早强剂D.改用较大粒径的粗骨料【答案】A6.设计混凝土配合比时,确定水灰比的依据是()。

A.强度要求B.和易性要求C.保水性要求D.强度和耐久性要求【答案】D7.钢材屈强比越小,则()。

A.结构安全性高B.强度利用率高C.塑性差D.强度低8.水准测量中,已知A点水准尺读数为1.234m,B点水准尺读数为2.395m,则两点的高差h ab为()。

A.+1.161mB.-1.161mC.+3.629mD.-3.629m【答案】A9.1∶500地形图的比例尺精度为()。

A.0.1mB.0.05mC.0.2mD.0.5m【答案】C10.计算求得某导线的纵、横坐标增量闭合差分别为:f x=0.04m、f y=-0.05m,导线全长490.34m,则导线全长相对闭合差为()。

A.1/6400B.1/7600C.1/5600D.1/4000【答案】B11.若要求地形图能反映实地0.2m的长度,则所用地形图的比例尺不应小于()。

A.1/500B.1/1000C.1/2000D.1/5000【答案】C12.已知直线AB的坐标方位角为185°,则直线BA所在象限为()。

建筑地基的稳定性分析和评价一、地基稳定性地基稳定性是指主要受力层的岩土体在外部荷载作用下沉降变形、深层滑动等对工程建设安全稳定的影响程度,避免由此地基产生过大的变形、侧向破坏、滑移造成地基破坏从而影响正常使用。

按照(GB 50021-2001) (2009年版) 14.1.3、14.1.4规定,岩土体的变形、强度和稳定应在定性分析的基础上进行定量分析。

评价地基稳定性问题时按承载力极限状态计算,评价岩土体的变形时按正常使用极限状态的要求进行验算。

二、地基稳定性分析评价内容影响地基稳定性的因素,主要的是场地的岩土工程条件、地质环境条件、建(构)筑物特征等。

一般情况下,需要对经常受水平力或倾覆力矩的高层建筑、高耸结构、高压线塔、锚拉基础、挡墙、水坝、堤坝和桥台等建(构)筑物进行地基稳定性评价。

通常情况下,涉及到主要的内容有:(1)岩土工程条件包括组成地基的岩、土物理力学性质,地层结构。

特别是有特殊性岩土,隐伏的破碎或断裂带,地下水渗流等特殊情况;(2)地质环境条件包括是否建造在斜坡上、边坡附近、山区地基上,建(构)筑物与不良地质作用、特殊地貌的关联度和可能引起地基破坏失稳的各种自然因素或组合。

如岩溶、滑坡、崩塌、采空区、地面沉降、地震液化、震陷、活动断裂、岸边河流冲刷等。

按照《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)和《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)规定,对山东地区该问题常见的几种情况罗列如下:1、地基承载力计算与验算验算地基稳定性实质上就是验算地基极限承载能力是否满足要求。

应严格按照《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 5.2和《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ 72-2004)8.2.6~8等条款执行。

2、变形验算建筑物的地基变形计算值,不应大于建筑物地基允许变形值。

在勘察阶段往往建筑物特征参数不明确,一味要求勘察报告中能有准确的结论也勉为其难,但在岩土工程勘察报告中应提供符合规范要求的岩土变形参数,供上部结构计算条件具备时按照(GB 50007-2011) 5.3、(JGJ 72-2004) 8.2.9~12和《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)有关条款计算。

《土力学与地基基础》课程题库(第10章)一、名词解释桩侧负摩阻力、群桩效应、承台效应、桩基础、基桩二、单项选择题1、预制桩按施工工艺的不同来分类,不包括()。

A.锤击沉桩B.振动沉桩C.沉管灌注桩D.静力压桩2、预制桩施工工艺中,产生噪声最大的是()。

A.锤击沉桩B.振动沉桩C.扩底灌注桩D.静力压桩3、当桩周土体因某种原因对桩产生向上作用的摩阻力,此称为()。

A.正摩阻力B.负摩阻力C.上摩阻力D.下摩阻力4、当桩周土体因某种原因对桩产生向下作用的摩阻力,此称为()。

A.正摩阻力B.负摩阻力C.上摩阻力D.下摩阻力5、对于入土深度相同的桩,若有负摩阻力产生,则桩的承载力相对()。

A.增大B.减小C.不变D.无法判断6、对于入土深度相同的桩,若有负摩阻力产生,则桩基沉降量()。

A.增大B.减小C.不变D.无法判断7、产生桩侧负摩阻力的情况有多种,例如()。

A、桩附近地面大面积堆载B、桩顶荷载增大C、桩端未进入坚硬土层D、场地地下水位上升8、关于群桩基础的承载力和各单桩的承载力之和的大小比较,一般情况下,摩擦型群桩基础的承载力()各单桩的承载力之和。

A.大于B.小于C.等于D.远大于19、以下关于群桩中单桩桩顶竖向力,正确的是()。

A.其平均值不应小于1倍基桩竖向承载力特征值B.其平均值不应大于1倍基桩竖向承载力特征值C.其最大值不应大于1倍基桩竖向承载力特征值D.其最大值不应大于1.1倍基桩竖向承载力特征值10、受偏心荷载作用的群桩基础,当()时,持力层承载力才能满足要求。

A .B .且C .D .且11、桩基础的桩端进入持力层的最小深度宜为桩身直径的()。

A.0.1倍~0.3倍B.0.2倍~0.4倍C.1倍~3倍D.2倍~4倍12、嵌岩灌注桩周边嵌入完整和较完整的未风化、微风化、中风化硬质岩体的最小深度不宜小于()。

A.0.1m B.0.5m C.1.0m D.1.5m13、嵌岩灌注桩桩端以下()倍桩径且不小于5m范围内应无软弱夹层、断裂破碎带和洞穴分布,且在桩底应力扩散范围内应无岩体临空面。

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)前言本规范是根据建设部建标[1997]108 号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关的设计、勘察、施工、研究和教学单位对《建筑地基基础设计规范》GBJ7—89 进行修订而成。

修订过程中,开展了专题研究,调查总结了近年来国内地基基础工程的工程实践经验,采纳了该领域新的科研成果,并以各种方式在全国范围内广泛征求了有关设计、勘察、施工、科研。

教学单位的意见,经反复讨论、修改和试设计,最后经审查定稿。

本次修订后共有10 章22 个附录。

主要修订内容是:明确了地基基础设计中承载力极限状态和正常使用极限状态的使用范围和计算方法;强调按变形控制设计的原则,满足建筑物使用功能的要求;细化岩石分类和地基土的冻胀分类;增加有限压缩层地基变形和回弹变形计算方法;增加岩石边坡支护设计方法;增加复合地基设计方法;增加高层建筑筏形基础设计方法;增加桩基础沉降计算方法;增加基坑工程设计方法;增加地基基础检测与监测内容。

取消了壳体基础设计的规定。

本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。

本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范的具体解释由中国建筑科学研究院地基基础研究所负责。

在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,并将意见和建议寄交北京市北三环东路30号中国建筑科学研究院国家标准《建筑地基基础设计规范》管理组(邮编:100013,E-mail:tyjcabr@)。

本规范的主编单位:中国建筑科学研究院参编单位:北京市勘察设计研究院,建设部综合勘察设计研究院,北京市建筑设计研究院,建设部建筑设计院,上海建筑设计研究院,广西建筑综合设计研究院,云南省设计院,辽宁省建筑设计研究院,中南建筑设计院,湖北省建筑科学研究院,福建省建筑科学研究院,陕西省建筑科学研究院,甘肃省建筑科学研究院,广州市建筑科学研究院,四川省建筑科学研究院,黑龙江省寒地建研院,天津大学,同济大学,浙江大学,重庆建筑大学,太原理工大学,广东省基础工程公司。

浅谈岩溶地基稳定性评价摘要:本文通过分析在自然因素与人类工程活动的共同作用下,岩溶发育对地基稳定的不利因素,岩溶地面塌陷形成机制、控制因素与发展趋势,并介绍相关评价方法及适用范围。

关键词:岩溶地基;稳定性评价;岩溶塌陷中图分类号:tu4 文献标识码:a 文章编号:1.引言我国是岩溶发育的国家之一,岩溶塌陷是我国六大类地质灾害之一。

据统计:我国碳酸盐岩分布面积约为2×106km2,占国土总面积的1/5。

在川、黔、滇、桂、湘、鄂诸省呈连续分布,面积达5×105km2,是我国的主要的岩溶区。

近年来,随着城市化建设发展,各种资源开发不断增强,由此引发的岩溶塌陷问题日益突出,已成为岩溶区主要地质灾害问题。

综合灾害发生的危险性与经济易损性,开展岩溶地基稳定性研究具有更为重要的理论和现实意义。

2.岩溶发育基本条件岩溶又称喀斯特,是指可溶性岩石在水(特别是具有侵蚀性、腐蚀性的地下水)的溶蚀作用下,产生的各种地质作用、形态和现象的总称。

其发育基本条件为:1.具可溶性岩石;2.具溶蚀能力的水;3.具良好的水的循环交替条件。

岩溶塌陷(土洞)是在有覆盖土的岩溶发育区,在特定的水文地质条件下,岩面以上的土体遭到流失迁移而形成土中的洞穴和洞内塌落堆积物以及引发地面变形破坏的总称。

土洞是岩溶的一种特殊形态,不良地质现象,由于发育速度快、分布密,对工程的影响有时甚至大于溶洞。

其发育基本条件见下图:实践中岩溶地基稳定性问题常见的有以下几种危害形式:1.地基承载力不足;2.地基不均匀下沉; 3.地基滑动; 4.地表塌陷;图1岩溶塌陷框图3.岩溶发育影响因素岩溶的发育与分布在具有一定的规律可循,但个体岩溶变异性很大。

无论何种岩溶其发育也有其共性,其中岩性与气候条件是基本,地质结构与地壳运动控制宏观,地形地貌影响强弱。

岩溶发育影响因素表4.岩溶地基稳定性评价是在查清岩溶区构造特征、岩溶发育情况及水文地质条件的基础上 ,重点对已产生的和潜在的岩溶塌陷发展趋势及其成因、控制因素进行判释 ,预测可能发生塌陷的地段和危害程度 ,并提出相应的控制、消除、治理和保护的措施与建议。

建筑地基的稳定性分析和评价《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) (2009年版) 4.1.11第3款规定应“分析和评价地基的稳定性……”,由于该部分内容在规范中较分散,各位同行在岩土工程勘察报告编写时,往往感到无从下笔,现归纳如下,供参考,不当之处望不吝赐教。

一、地基稳定性地基稳定性,一说是地基在外部荷载(包括基础重量在内的建筑物所有的荷载)作用下抵抗剪切破坏的稳定安全程度;二说是各类工程在施工和使用过程中,地基承受荷载的稳定程度;还有表达为与地基岩土体在承受建筑荷载条件下的沉降变形、深层滑动等对工程建设安全稳定的影响程度。

因此,地基稳定性是一个很模糊的概念,其分析和评价可以包含在场地稳定性分析和评价和地基分析和评价之中。

总之,稳定性评价的目的是为了避免由于建(构)筑物的兴建可能引起地基产生过大的变形、侧向破坏、滑移造成地基破坏从而影响正常使用。

按照(GB 50021-2001) (2009年版) 14.1.3、14.1.4规定,岩土体的稳定应在定性分析的基础上进行定量分析。

评价地基稳定性问题时按承载力极限状态计算,评价岩土体的变形时按正常使用极限状态的要求进行验算。

二、地基稳定性分析评价内容影响地基稳定性的因素,主要的是场地的岩土工程条件、地质环境条件、建(构)筑物特征等。

一般情况下,需要对如下建(构)筑物进行地基稳定性评价:经常受水平力或倾覆力矩的高层建筑、高耸结构、高压线塔、锚拉基础、挡墙、水坝、堤坝和桥台等。

通常涉及到岩土工程方面主要的内容有:(1)岩土工程条件包括组成地基的岩、土物理力学性质,地层结构。

特别是有特殊性岩土,隐伏的破碎或断裂带,地下水渗流等特殊情况;(2)地质环境条件包括是否建造在斜坡上、边坡附近、山区地基上,建(构)筑物与不良地质作用、特殊地貌的关联度和可能引起地基破坏失稳的各种自然因素或组合。

如岩溶、滑坡、崩塌、采空区、地面沉降、地震液化、震陷、活动断裂、岸边河流冲刷等。