FDA药物相互作用研究指南(草案)2006版解读

- 格式:pdf

- 大小:508.54 KB

- 文档页数:9

药物相互作用的研究方法与临床意义药物相互作用是指两种或多种药物在给药时同时起到相互作用,导致它们的药效、毒性或药代动力学等发生改变的现象。

药物相互作用可能会导致治疗效果降低、不良反应增加甚至危及生命,因此对药物相互作用的研究显得尤为重要。

本文将从药物相互作用的研究方法和临床意义两个方面展开阐述。

一、药物相互作用的研究方法1.1 体外实验:体外实验是研究药物相互作用的基础。

通过体外实验可以模拟人体内的药物代谢和排泄情况,评估不同药物在体内的相互作用潜力。

体外实验常用的方法包括酶活性测定、细胞培养实验等。

1.2 动物实验:动物实验是研究药物相互作用的重要手段之一。

通过动物实验可以评估药物相互作用对动物体内药物动力学和药效学的影响,为后续临床试验提供重要参考。

1.3 体内实验:体内实验是衡量药物相互作用最直接的方法。

通过在人体志愿者中进行药物相互作用实验,可以直接评估不同药物的相互影响,为临床用药提供科学依据。

1.4 临床观察:临床观察是研究药物相互作用的最终确认手段。

通过在临床实践中不同药物联用的观察,可以了解药物相互作用的临床表现及临床意义,为合理用药提供指导。

二、药物相互作用的临床意义2.1 优化治疗方案:了解不同药物之间的相互作用可以帮助临床医生优化治疗方案,避免不良反应和治疗失败的发生。

通过合理搭配药物,可以达到更好的治疗效果。

2.2 预防不良反应:药物相互作用可能导致不良反应的增加,严重者甚至危及生命。

了解药物之间的相互作用,可以帮助临床医生及时调整用药方案,预防不良反应的发生。

2.3 提高用药安全性:药物相互作用可能影响药物的药代动力学,增加药物在体内的浓度,进而增加不良反应的风险。

因此,了解药物相互作用有助于提高用药安全性,降低患者的风险。

2.4 个体化用药:不同患者对药物的代谢和排泄能力存在差异,导致药物相互作用程度不同。

因此,通过了解患者的药物代谢情况,可以个体化调整用药方案,达到更好的治疗效果。

第四章药物的相互作用学习要点•药物相互作用可能会导致治疗失败或产生不良反应,是药源性疾病的重要原因。

•大多数药物相互作用的结果是降低药物活性和疗效或增加药物作用产生异常疗效。

治疗指数较窄的药物,如茶碱,锂制剂和地高辛,或量-效关系变化非常明显的药物如抗凝药,口服避孕药和抗癫痫药的疗效易受药物相互作用的影响。

•药物通过诱导或抑制肝细胞色素P450酶引起的药物相互作用是最主要的药动学相互作用。

•药动学相互作用通常难以区分,但可根据合用药物的药理作用预测其可能产生的影响。

•在许多情况下,具有相互作用的药物并非完全不能联合使用,只要了解其可能产生的相互作用并适当调整剂量即可,但有些情况下则应避免同时服用。

•遇到疑似药物相互作用引起的不良反应要及时上报权威机构。

药物的相互作用是产生不良反应(ADR)的重要因素。

一百多年前人们即发现使用肾上腺素合并氯仿为狗进行麻醉可引起心律失常,因此推测两者合用时存在相互作用导致药效改变。

随着复杂的药物治疗方案和复方制剂的广泛应用,药物相互作用变得更为普遍。

尽管每种新药在上市之前都已充分考察安全性,但对其可能引起的药物相互作用不良反应却无法完全确定。

例如全球著名的钙拮抗剂米贝拉地尔上市仅几个月就因严重的药物相互作用而撤出了市场。

在过去十年里,许多药物都因可以导致患者QT间期延长,从而产生致命的室性心律失常而撤市或限制使用,而药物相互作用也是导致QT间期延长和心率失常的重要原因。

随着医疗知识的提高,越来越多的患者会选择自行服用中草药或其他辅助药物进行疾病治疗,并且了解其中可能存在的药物相互作用,如圣约翰草就能诱导CYP3A4酶和P-糖蛋白活性,与其他药物合用时可能产生相互作用。

另外药物与食物及饮料之间也可能存在相互作用,如单胺氧化酶抑制剂类抗抑郁药与含酪氨酸的食物间相互作用就是一个典型例子。

另外,葡萄柚汁也会与许多药物产生相互作用。

如服用辛伐他汀的病人不宜饮用葡萄柚汁,因其会增加他汀类副反应,如肌麻痹的风险。

药物相互作用研究药物相互作用是指在人体内同时或连续使用两种或更多药物时,一个药物会影响另一个药物的吸收、分布、代谢和排泄等过程,从而改变其药效或药物浓度。

药物相互作用的研究对于合理用药、预防不良反应以及提高药物疗效至关重要。

本文将探讨药物相互作用的研究方法和应用。

一、体外研究方法1. 酶反应体外研究酶反应体外研究是以体外酶底物与药物共同作用,测定药物在不同浓度下对酶的激活或抑制情况。

通过这种方法,可以评估不同药物之间的竞争性或非竞争性相互作用。

2. 细胞模型研究细胞模型研究使用体外培养的细胞系,通过测定细胞内指标物质的变化来评估药物相互作用。

例如,利用荧光染料来测定药物对药物转运蛋白的影响,或者使用细胞增殖试验来评估药物对细胞增殖的影响。

二、动物模型研究1. 体内药动学研究体内药动学研究主要通过给动物静脉、口服或皮下等途径给药,采集血样并测定药物的浓度-时间曲线,评估药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄等过程。

通过比较单药物和多药物给药后的药代动力学参数,可以评估药物相互作用的程度和机制。

2. 功能研究功能研究是通过测定动物体内的生理指标或药物效应来评估药物相互作用的影响。

例如,使用动脉舒张试验来评估药物对血管舒张的影响,或者使用行为学测试来评估药物对动物行为的影响。

三、人体研究方法1. 临床观察研究临床观察研究是通过观察临床患者的用药情况和治疗效果来评估药物相互作用。

这种方法需要充分记录患者的用药史和相关生理指标变化,从而推断药物相互作用的可能性。

2. 体内药代动力学研究体内药代动力学研究是通过给健康志愿者单次或多次给药,并采集血样来测定药物的浓度-时间曲线,评估药物在人体内的吸收、分布、代谢和排泄等过程。

对于多药物联合治疗的研究,还可以通过同时给药并测定药物浓度来评估药物相互作用的程度。

药物相互作用研究的应用非常广泛。

它可以为临床医生提供合理用药的指导,避免药物不良反应的发生。

同时,药物相互作用的研究也为药物的临床研发和药物安全性评价提供了依据。

临床药学中的药物相互作用研究相互作用是指当两种或多种药物一起使用时,其中一种药物对另一种药物产生影响,改变其药效或副作用的现象。

在临床药学中,研究药物相互作用是非常重要的,它可以帮助医生和药师更好地了解药物的安全性、有效性和合适的用药方式。

本文将介绍临床药学中的药物相互作用研究的重要性、研究方法以及应用。

1. 药物相互作用研究的重要性药物相互作用是临床上经常遇到的问题。

如果患者同时使用两种或多种药物,可能会出现药物相互作用,导致药物效果增强或减弱,或者出现新的不良反应。

因此,研究药物相互作用可以帮助医生和药师预防和减少患者用药过程中的问题,确保他们获得安全和有效的治疗。

2. 药物相互作用研究的方法2.1 体外研究体外研究是药物相互作用研究的重要手段之一。

通过体外实验,可以模拟人体内的药物代谢和排泄过程,评估药物间的相互影响。

常用的体外实验方法包括细胞实验、酶促反应实验和体外药物代谢实验。

2.2 体内研究体内研究是评估药物相互作用的关键方法。

通过动物模型或人体试验,可以观察和分析不同药物在体内相互作用的情况。

常用的体内研究方法包括动物药代动力学研究、人体药代动力学研究和药物间的药效学研究。

3. 药物相互作用研究的应用3.1 用药指导研究药物相互作用可以提供用药指导,帮助医生和药师评估患者同时使用不同药物的安全性。

通过了解药物相互作用,可以减少不良反应的发生,降低用药风险。

3.2 药物开发药物相互作用研究在新药开发过程中也发挥着重要作用。

在药物研发阶段,评估药物与其他常用药物的相互作用,可以帮助药企减少潜在风险,确保新药的安全性和有效性。

3.3 临床决策支持研究药物相互作用还可以提供临床决策支持。

医生可以根据药物相互作用的研究结果,调整患者的用药方案,以达到最佳的治疗效果。

这对于合理用药和个体化治疗非常重要。

总结:临床药学中的药物相互作用研究对于保证患者用药安全和有效性非常重要。

研究药物相互作用需要综合应用体外和体内研究方法,通过评估药物间的相互影响来指导用药、支持药物开发和优化临床决策。

药物相互作用研究指导原则一、引言本指导原则旨为拟进行药物(指新药,包括生物制品)相互作用研究的申办方提供建议。

本指导原则反映了国家食品药品监督管理局(以下简称SFDA)审评机构的当前认识:即新药的代谢应该在药物研发过程中进行确定,该药与其他药物之间的相互作用应作为安全性和有效性评价的一部分进行研究。

本指导原则建议的研究方法是基于以下的共识,即:是否应进行某项特定的试验取决于药物的特征及拟定的适应证。

药物相互作用除了发生在代谢过程中外,也可能发生在吸收、分布和排泄过程。

目前,越来越多的报告显示药物相互作用与转运体相关,因此,它们也是新药开发过程中应该考察的因素之一。

药物相互作用还可能改变药代动力学/药效动力学(PK/PD)的相互关系。

二、背景(一)代谢药物在作用部位的浓度所引起预期的和非预期的效应通常与用药剂量或血药浓度有关,而血药浓度受到药物吸收、分布、代谢/或排泄的影响。

药物或其代谢产物的消除通常通过两种途径:即代谢(常在肝脏或肠粘膜)和排泄(常在肾和肝脏)。

此外,治疗用蛋白制剂可通过与细胞表面受体产生特异性结合,然后经由细胞内吞和细胞内的溶酶体降解进行消除。

肝脏消除主要由位于肝细胞内质网的细胞色素P450酶系,但也可经由非P450酶系系统,如通过N-乙酰基和葡萄糖醛酰转移酶完成。

许多因素可影响药物在肝脏和肠内的代谢,如疾病、合并用药(包括中草药)、甚至食物(如西柚汁)等。

虽然这些因素中的大多数通常可保持相对的稳定,但是合并用药往往会突然改变药物的代谢,因此需要特别关注。

如果药物(包括前体药物)代谢成一种或多种活性代谢物,合并用药对药物代谢的影响就变得更为复杂。

这种情况下,药物/药物前体的安全性和有效性不仅仅取决于原形药物的暴露量,还同时取决于其活性代谢物的暴露量,而活性代谢物的暴露量与其生成、分布和消除相关。

因此,对新药安全性和有效性的评价应该包括药物的代谢情况以及该代谢对整个消除过程的贡献大小。

代谢性药物-药物相互作用与用药安全刘彦卿,洪燕君,曾苏(浙江大学药物分析与药物代谢研究室,杭州 310058)人类在同疾病作斗争过程中,新药品种日益增多,用途错综复杂。

患者接受治疗时,常常联合应用两种或两种以上的药物,难免会产生药物相互作用。

药物相互作用从机理上主要分理化相互作用、药动学相互作用和药效学相互作用。

药动学相互作用可发生在吸收、分布、代谢、排泄四个阶段。

其中代谢性药物-药物相互作用(Metabolism-Based drug-druginteractions ,DDIs)发生率最高,约占药动学相互作用的40%。

代谢性药物相互作用是指两种或两种以上药物在同时或前后序贯用药时,在代谢环节产生作用的干扰,结果使疗效增强甚至产生毒副作用,或疗效减弱甚至治疗失败。

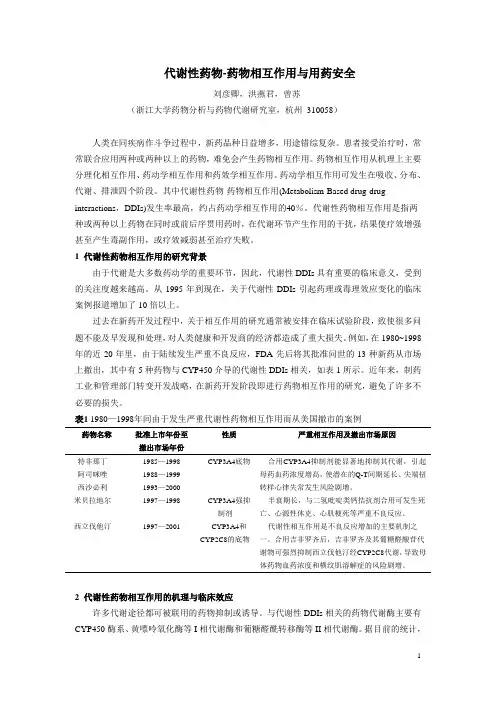

1 代谢性药物相互作用的研究背景由于代谢是大多数药动学的重要环节,因此,代谢性DDIs 具有重要的临床意义,受到的关注度越来越高。

从1995年到现在,关于代谢性DDIs 引起药理或毒理效应变化的临床案例报道增加了10倍以上。

过去在新药开发过程中,关于相互作用的研究通常被安排在临床试验阶段,致使很多问题不能及早发现和处理,对人类健康和开发商的经济都造成了重大损失。

例如,在1980~1998年的近20年里,由于陆续发生严重不良反应,FDA 先后将其批准问世的13种新药从市场上撤出,其中有5种药物与CYP450介导的代谢性DDIs 相关,如表1所示。

近年来,制药工业和管理部门转变开发战略,在新药开发阶段即进行药物相互作用的研究,避免了许多不必要的损失。

表1 1980—1998年间由于发生严重代谢性药物相互作用而从美国撤市的案例药物名称 批准上市年份至撤出市场年份性质 严重相互作用及撤出市场原因特非那丁1985—1998 CYP3A4底物 合用CYP3A4抑制剂能显著地抑制其代谢,引起母药血药浓度增高,使潜在的Q-T 间期延长、尖端扭转样心律失常发生风险剧增。

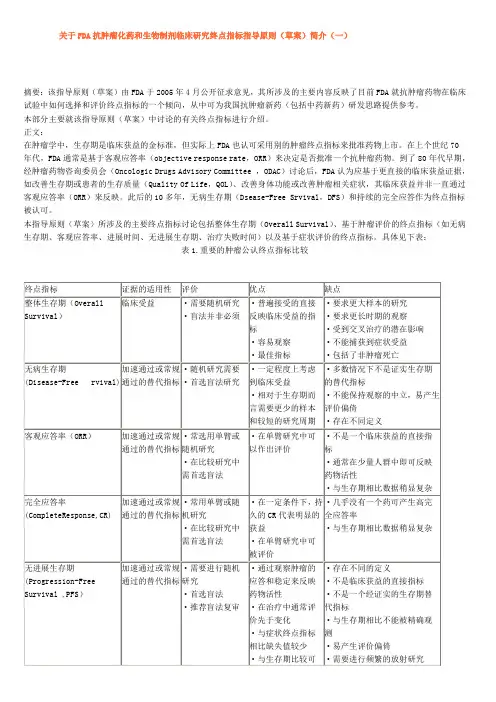

关于FDA抗肿瘤化药和生物制剂临床研究终点指标指导原则(草案)简介(一)摘要:该指导原则(草案)由FDA于2005年4月公开征求意见,其所涉及的主要内容反映了目前FDA就抗肿瘤药物在临床试验中如何选择和评价终点指标的一个倾向,从中可为我国抗肿瘤新药(包括中药新药)研发思路提供参考。

本部分主要就该指导原则(草案)中讨论的有关终点指标进行介绍。

正文:在肿瘤学中,生存期是临床获益的金标准,但实际上FDA也认可采用别的肿瘤终点指标来批准药物上市。

在上个世纪70年代,FDA通常是基于客观应答率(objective response rate,ORR)来决定是否批准一个抗肿瘤药物。

到了80年代早期,经肿瘤药物咨询委员会(Oncologic Drugs Advisory Committee ,ODAC)讨论后,FDA认为应基于更直接的临床获益证据,如改善生存期或患者的生存质量(Quality Of Life,QOL)、改善身体功能或改善肿瘤相关症状,其临床获益并非一直通过客观应答率(ORR)来反映。

此后的10多年,无病生存期(Dsease-Free Srvival,DFS)和持续的完全应答作为终点指标被认可。

本指导原则(草案)所涉及的主要终点指标讨论包括整体生存期(Overall Survival)、基于肿瘤评价的终点指标(如无病生存期、客观应答率、进展时间、无进展生存期、治疗失败时间)以及基于症状评价的终点指标。

具体见下表:表1.重要的肿瘤公认终点指标比较1、整体生存期(Overall Survival)整体生存期定义为随机选择的时间直到死于各种原因为止,适用于对意向性治疗人群(Intent To Treat ,ITT)进行观察。

生存期是最可靠的肿瘤终点指标,当研究能充分评价生存期时,它就是最佳的终点指标。

生存期的改善毫无疑问反映临床受益。

一旦记录有死亡时间,这个终点指标是精确的且容易观察。

作为主要终点指标的生存期关键不是置疑一个经证实了的生存期获益价值,而是难在采用大样本和足够长时间来研究生存期的改善,并由于后续的抗肿瘤治疗效应掺杂其中而难于肯定受试药对生存期的影响,或者担心药物可能对接受过治疗的人群仅有小部分有效,而难于观察出对整个受试人群的生存期疗效。

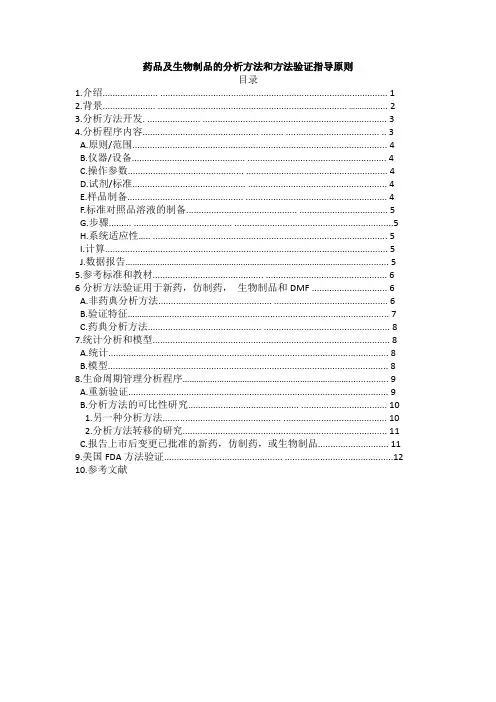

药品及生物制品的分析方法和方法验证指导原则目录1.介绍...................... (1)2.背景..................... .. (2)3.分析方法开发. ..................... . (3)4.分析程序内容.............................................. ......... ..................................... .. 3A.原则/范围 (4)B.仪器/设备............................................. . (4)C.操作参数.............................................. .. (4)D.试剂/标准............................................. . (4)E.样品制备.............................................. .. (4)F.标准对照品溶液的制备............................................ .. (5)G.步骤......... ....................................... (5)H.系统适应性..... (5)I.计算 (5)J.数据报告 (5)5.参考标准和教材............................................ (6)6分析方法验证用于新药,仿制药,生物制品和DMF (6)A.非药典分析方法............................................. (6)B.验证特征 (7)C.药典分析方法............................................. .. (8)7.统计分析和模型 (8)A.统计 (8)B.模型 (8)8.生命周期管理分析程序 (9)A.重新验证 (9)B.分析方法的可比性研究............................................ . (10)1.另一种分析方法............................................... .. (10)2.分析方法转移的研究 (11)C.报告上市后变更已批准的新药,仿制药,或生物制品 (11)9.美国FDA方法验证............................................... . (12)10.参考文献前言本指导原则草案,定稿后,将代表美国食品和药物管理局(FDA)目前关于这个话题目前的想法。

基于下一代测序技术的传染病诊断设备:微生物鉴定及抗生素抗性和毒力标志物的检测工业和食品药品管理局工作人员指南草案Document issued on: May 13, 2016U.S. Department of Health and Human ServicesFood and Drug AdministrationCenter for Devices and Radiological HealthOffice of In Vitro Diagnostics and Radiological HealthDivision of Microbiology Devices目录I.简介 (1)II.背景 (1)A.传染病NGS Dx设备的系统方法 (2)B.FDA-ARGOS: FDA监管级微生物序列数据库 (2)III.范围 (3)IV.利弊分析 (5)V.设备描述 (5)A.预期用途 (5)B.测试方法学 (6)C.辅助试剂 (7)D.控制 (8)(1)阴性对照 (8)(2)阳性对照 (9)(3)内部对照 (9)E.试验结果和报告的解释 (10)VI.设备验证 (10)A.预分析因素 (11)(1)样本收集和处理 (11)(2)样本准备和测序 (12)(3)测序、化学过程和数据收集 (12)(4)数据储存 (13)(5)临床决策要求 (13)B.感染性疾病NGS Dx设备性能指标 (13)(1)感染性疾病NGS Dx设备数据集 (14)(2)测序策略 (14)(3)用于靶向鉴定的参考序列和所选的靶标 (14)(4)临床识别信息学工序流程 (15)(5)减法原理 (15)(6)质量控制 (15)(7)测序及序列比对 (15)(8)污染分析 (15)(9)感染性疾病NGS Dx设备应当提供从样本到结果的周期 (16)(10)数据存储 (16)C.分析性能 (17)(1)检测极限 (17)(2)包容性 (17)(3)干扰物质 (18)(4)精确(可重现性及可重复性) (19)(5)携带及交叉污染 (19)(6)稳定性 (19)(7)其他分析性实验 (19)D.仪器和软件 (19)E.临床评估 (21)(1)阴性百分比一致性评价 (21)(2)阳性百分比一致性评价 (22)(3)数据展示 (23)(4)样本研究和样本类型 (23)Ⅶ设备调试 (24)基于下一代测序技术的传染病诊断设备:微生物鉴定及抗生素抗性和毒力标志物的检测工业和食品药品管理局工作人员指南草案I.简介美国食品药品监督管理局(FDA)发布该指南草案是为工业和机构工作人员提供建议,以研究建立基于下一代测序的用于分析传染病临床表现特征的微生物鉴定及抗生素耐药性和毒力标志的检测设备(以下简称“传染病NGS Dx设备”)。

药物相互作用的研究方法与临床实践药物相互作用是指两种或多种药物一起使用时,它们之间相互影响的现象。

药物相互作用可能导致药效增强或减弱,甚至产生不良反应。

因此,对药物相互作用进行研究和了解对于临床用药至关重要。

为了研究药物相互作用,首先需要了解不同药物在人体内的代谢途径。

药物的代谢途径可以分为两种:肝素代谢和非肝素代谢。

在肝素代谢中,肝脏通过一系列酶的作用将药物转化为代谢产物,再由肾脏排泄。

而在非肝素代谢中,药物的代谢主要发生在肠道和其他组织。

因此,了解药物代谢途径可以帮助我们预测药物相互作用的可能性。

其次,要研究药物相互作用,我们需要借助体外实验和动物实验。

体外实验通常通过模拟人体内的生理环境,使用细胞培养或酶反应来评估药物相互作用。

而动物实验则可以更加真实地模拟人体内的药物代谢和排泄过程,帮助我们更好地理解药物相互作用的机理。

除了体外实验和动物实验,临床实践也是研究药物相互作用的重要方式。

临床实践可以通过观察患者在联合使用多种药物时的药效和不良反应来评估药物相互作用的可能性。

此外,临床实践还可以通过系统回顾病例和进行前瞻性研究来发现新的药物相互作用。

在现代医学中,药物相互作用已经成为一个热门的研究领域。

随着药物种类的不断增加和多药联合治疗的普及,药物相互作用的研究变得愈发重要。

在临床实践中,医生需要认真了解患者所使用的所有药物,包括处方药、非处方药和补充剂,以避免不良的药物相互作用。

总之,药物相互作用是一个复杂而多变的过程,需要我们借助多种研究方法和临床实践来深入探索。

只有深入了解药物的代谢途径、进行体外实验和动物实验、并结合临床实践,我们才能更好地预防和处理药物相互作用,为患者提供更加安全和有效的治疗方案。

药物相互作用研究技术指导原则 nmpa药物相互作用研究技术指导原则随着药物的广泛使用,药物相互作用的问题日益受到人们的关注。

药物相互作用是指当患者同时服用两种或更多种药物时,这些药物之间相互影响所产生的效应。

因此,为了保障患者的用药安全,以及提高治疗效果,药物相互作用研究技术的指导原则至关重要。

国家药品监督管理局(NMPA)在药物相互作用研究技术方面制定了一系列的指导原则,以确保企业在进行药物相互作用研究时的科学性和规范性。

以下是药物相互作用研究技术的指导原则:1.设计合理的研究方案:在进行药物相互作用研究时,企业应设计合理的研究方案,明确研究的目的、方法和预期结果。

研究方案应当符合相关法律法规和伦理规范,确保研究的科学性和可靠性。

2.选择适当的实验方法:药物相互作用研究需要使用各种实验方法,包括体外实验、动物实验和临床试验等。

企业应根据研究的具体要求,选择适当的实验方法,并对实验方法进行验证,以确保结果的准确性和可靠性。

3.确定研究指标:药物相互作用研究需要确定一些具体的研究指标,例如药物的代谢动力学参数、生物利用度、药效学参数等。

企业应根据研究的目的,确定适当的研究指标,并确保这些指标能够准确反映药物相互作用的情况。

4.数据分析和解释:在进行药物相互作用研究时,企业需要对研究数据进行合理的分析和解释。

数据分析应当符合统计学原则,确保分析结果的准确性和可靠性。

同时,企业还应对研究结果进行客观的解释,阐明药物相互作用的意义和影响。

5.编写完整的报告:药物相互作用研究完成后,企业应编写完整的研究报告,详细介绍研究的目的、方法、结果和结论等内容。

研究报告应当符合相关规范和要求,确保报告的完整性和科学性。

总之,药物相互作用研究技术的指导原则对于保障患者的用药安全和提高治疗效果具有重要意义。

NMPA的指导原则为企业开展药物相互作用研究提供了科学的方法和标准,同时也为相关部门监督和管理提供了依据。

希望企业能够严格遵守指导原则,不断提高药物相互作用研究技术水平,为人类健康事业做出积极贡献。

行业指导原则药物相互作用研究—试验设计、数据分析、剂量提示和说明书建议指导原则草案本草案指导原则仅供评论目的发布。

应在声明草案有效性的联邦公报通告中发表后90日内提交关于此草案文件的意见和建议。

请向食品药品监督管理局文档管理部(HFA-305),5630 Fishers Lane,rm. 1061,Rockville,MD 20852递交。

应使用联邦公报中发表的有效性通告中列出的文档编号标识所有文件。

如有疑问可咨询此草案文件联系人(CDER)Shiew-Mei Huang,301-796-1541,或Lei Zhang,301-796-1635。

美国健康与人类服务部门食品药品监督管理局药品评价与研究中心(CDER)2012年2月临床药理学行业指导原则药物相互作用研究—研究设计、数据分析、剂量提示和说明书建议可根据下列方式获取额外副本:对外信息办公室药物信息部,WO51,2201室药品审评与研究中心食品药品监督管理局10903 新罕布什尔大道银泉,MD 20993-0002电话号:301-796-3400;传真号:301-847-8714druginfo@/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/default.htm美国健康与人类服务部门食品药品监督管理局药品评价与研究中心(CDER)2012年2月临床药理学目录图示目录 (4)表格目录 (4)I.前言 (1)II.指导原则概要 (2)III.背景 (6)A.药物相互作用的相关性 (6)B.小分子药物的药物相互作用考量 (7)1.基于代谢的药物-药物相互作用 (7)2.基于转运蛋白的药物-药物相互作用 (8)3.多种药物-药物相互作用机制 (10)C.治疗性蛋白的药物相互作用考量 (14)IV.一般策略 (14)A.体外研究 (15)1.体外代谢研究 (15)2.体外转运蛋白研究 (30)3研究药物代谢物的考量 (32)B.体内研究 (33)1.体内药物-药物相互作用 (33)2.体内药物-治疗性蛋白(TP)相互作用 (33)C.采用群体药代动力学方法评估药物-药物相互作用 (36)V.体内药物-药物相互作用研究设计 (36)A.研究设计 (36)B.研究人群 (39)C.底物和相互作用药物的选择 (39)1.CYP-介导的相互作用 (39)2.转运蛋白-介导的相互作用 (47)3.鸡尾酒方法 (52)4.复合药物相互作用 (52)D.给药途径 (55)E.剂量选择 (55)F.终点 (56)1.药动学终点 (56)2.药效学终点 (57)G.统计学考量和样本量 (57)VI.说明书建议 (58)A.说明书的药物相互作用小节 (59)B.说明书的临床药理学小节 (60)C.说明书的其他小节 (62)附录图示目录 (63)附录 (64)参考文献 (71)缩略语表 (75)图示目录图1.举例说明可能涉及到药物吸收、分布、代谢和排泄的转运蛋白在肠壁(A)、肝(B)和肾(C)中的外排和摄取 (9)图2.基于代谢的药物-药物相互作用-决策树 (16)图3.作为UGT底物的研究药物评估 (20)图4.基于模型预测的整体方案:研究药物(和含量≥25%药物原形AUC的代谢物)作为CYP酶的相互作用药物 (23)图5.使用PBPK模型探索底物药物和相互作用药物之间的药物-药物相互作用可能(来自Zhao等.2011的修改图) (29)图6.作为P-gp、BCRP、OATP1B1、OATP1B3、OAT1、OAT3和OCT2转运蛋白底物的研究药物评估 (31)图7.药物研发期间评估治疗性蛋白(TP)-小分子药物(D)相互作用的研究类型汇总 (35)图8.多种CYP抑制剂对假设药物PK的影响,按90%置信区间的几何平均AUC 和C max比值表示 (61)表格目录表1.选择转运蛋白-介导的临床重要药物-药物相互作用 (12)表2.体外CYP诱导剂 (27)表3.CYP酶体内抑制剂的分类 (41)表4.CYP酶体内诱导剂的分类 (43)表5.体内CYP敏感底物和具有较窄治疗范围的CYP底物范例 (44)表6.选择转运蛋白的体内抑制剂和诱导剂范例 (49)表7.选择转运蛋白的体内底物范例 (51)表8.体内CYP3A和P-gp抑制剂范例及其相对效能 (53)行业指导原则1药物相互作用研究—试验设计、数据分析、剂量提示和说明书建议本指导原则代表食品药品管理局(FDA)关于这一主题的最新见解。

编 译F DA 药物相互作用研究指南(草案)2006版解读刘治军1,傅得兴1,汤 光2(1.卫生部北京医院药学部临床药理室,北京 100730;2.首都医科大学附属友谊医院,北京 100050)摘要:2006年9月美国F DA 、药物评价和研究中心(CDER )及生物制品评价和研究中心(CBER )共同发布了“药物相互作用研究———实验设计、数据分析及其在剂量调整和处方标签中的应用(草案)”的指南(以下简称指南),为新药和新生物制品的研发者提供了药物代谢和药物转运方面的体内、体外相互作用研究规范。

本文结合作者的工作经验,对指南进行解读,供新药开发人员和从事药物相互作用研究的临床药理工作者参考。

关键词:药物相互作用;指南;细胞色素P450酶系;P 糖蛋白中图分类号:R96912;R 262 文献标识码:A 文章编号:167420440(2008)0120050209 收稿日期:2007209206 作者简介:刘治军,男,副主任药师,在读博士研究生,研究方向:临床药学,Tel:010*********,E 2mail:liuzhijun1973@ F DA 于2006年9月发表了关于药物相互作用研究指南,内容涉及药物相互作用研究的全过程,包括实验设计、研究人群或体外研究用细胞、微粒体、探针底物、抑制剂、诱导剂的选择、观察指标、样本量和数据统计分析等。

除代谢性药物相互作用外,本版指南对P 2糖蛋白(P 2g p )介导的药物相互作用的研究方法给予了详细的指导。

与F DA 1999年的指南相比,增加了P 2g p 相关的药物相互作用体内体外研究的详细指导。

1 药物相互作用研究的背景知识包括细胞色素P450(CYP )酶在内的多个药物代谢酶都能被联用的药物所抑制或诱导,从而导致药物浓度发生巨大改变,影响其安全性和有效性。

同时药物转运蛋白相关的药物相互作用受到越来越多的关注,如P 2gp 、有机阴离子转运蛋白(OAT )等,表1列出了一些人类主要的转运蛋白和已知的底物、抑制剂和诱导剂。

国家食品药品监督管理局关于印发手性药物质量控制研究等4个技术指导原则的通知文章属性•【制定机关】国家食品药品监督管理局(已撤销)•【公布日期】2006.12.19•【文号】国食药监注[2006]639号•【施行日期】2006.12.19•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】药政管理正文国家食品药品监督管理局关于印发手性药物质量控制研究等4个技术指导原则的通知(国食药监注[2006]639号)各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局(药品监督管理局):为科学规范和指导药物研究工作,保证药物研究质量,国家局组织制定了《抗HIV药物非临床药效学研究技术指导原则》、《手性药物质量控制研究技术指导原则》、《药物生殖毒性研究技术指导原则》和《细胞毒类抗肿瘤药物非临床研究技术指导原则》等4个研究技术指导原则,现予发布,请参照执行。

附件:1.抗HIV药物非临床药效学研究技术指导原则2.手性药物质量控制研究技术指导原则3.药物生殖毒性研究技术指导原则4.细胞毒类抗肿瘤药物非临床研究技术指导原则国家食品药品监督管理局二○○六年十二月十九日附件一:抗HIV药物非临床药效学研究技术指导原则一、概述艾滋病的全称是“获得性免疫缺陷综合征”(Acquired immunodeficiency syndrome,AIDS),它是由艾滋病病毒,即“人类免疫缺陷病毒”(Human immunodeficiency virus,HIV)感染而导致的一种传染性疾病。

HIV在分类学上属于逆转录病毒科(Retroviridae)、慢病毒属(Lentivirus)、灵长类慢病毒群(Primate lentivirus group)。

HIV分为二型:HIV-1和HIV-2。

HIV-1为全球性流行,HIV-2主要流行于非洲少数国家。

HIV-1较HIV-2 有更强的传播和致病能力。

由于目前的研究和治疗经验主要针对HIV-1,本指导原则主要涉及抗HIV-1的药物。

发布日期20140404栏目化药药物评价>>综合评价标题FDA以药动学为终点评价指标的仿制药生物等效性研究指导原则(草案)介绍作者李丽张玉琥部门化药药学二部正文内容2013年12月美国食品药品监督管理局(FDA)颁布了《以药动学为终点评价指标的仿制药生物等效性研究指导原则》(草案)。

该指导原则修订并替代了两个既往指导原则(即《口服制剂生物利用度/生物等效性(BA/BE)研究的总体考虑》(2003)和《食物对生物利用度的影响以及餐后生物等效性研究技术指导原则》)中有关仿制药BE研究的内容。

相比2003版《口服制剂生物利用度/生物等效性(BA/BE)研究的总体考虑》,本指导原则主要在以下方面进行了更新:1.适用于BE研究,未涉及BA研究的有关内容。

2.适用于仿制药(ANDA)申请及其补充申请。

3.系统整合了餐后BE研究的相关内容。

4.具体技术要求的完善:1)系统归纳了三种BE试验设计方案及其适用范围。

2)明确了受试者的选择要求。

3)强调进行稳态研究的试验设计主要出于安全性考虑,因而入选正在接受药物治疗的患者进行多次给药药动学达稳态的BE临床试验。

4)对于半衰期较长的(24小时以上)药物,如果药物分布和清除个体内变异较大,明确说明不能截取部分AUC来评价药物暴露量。

5)如果因为在给药后短时间内(5-15分钟)未采集早期的样本,导致首个样本即为Cmax,则一般不应将该受试者的数据纳入统计分析。

6)特殊问题点考虑到了酒精对非常释制剂可能的影响,以及内源性化合物BE研究的相关问题。

7)试验设计的一般原则中整合了餐后BE的研究技术要求(包括适用范围,研究方案设计,以及撒布性给药方式和特殊饮料送服药物的情况)以及其标准餐的要求。

总体上看,该指导原则对仿制药BE研究的思路更清晰,要求更具体,更具有可操作性。

但仍有些问题未明确解决方案,如窄治疗窗药物的BE研究,不进入循环系统的局部给药的药物的BE研究等。

药物相互作用的分析方法和模型药物的相互作用是指两种或多种药物在体内同时使用时产生的相互作用效应。

药物的相互作用可能会产生增强或减弱药物的药理效应,或产生新的不良反应。

因此,药物相互作用已成为药物治疗的重要问题之一。

为了更好地研究药物相互作用,需要开发出有效的分析方法和模型。

药物相互作用的分类药物的相互作用可分为药理学上的相互作用和药代动力学上的相互作用两类。

在药理学上,药物相互作用分为共同作用、拮抗作用和偏振作用。

共同作用意味着两个药物在合作时,其效果不是简单地相加,而是有所增强。

例如,阿司匹林和布洛芬的结合使用能更好地减轻疼痛。

拮抗作用则是指两种药物可相互抵消彼此的作用。

例如,口服避孕药与抗生素万古霉素的使用,会降低避孕药的效果。

偏振作用也是一种常见的相互作用,其效果是把愈合程度偏向一方。

例如,肌肉镇静剂和麻醉剂的组合使用具有惊厥的风险。

药代动力学上的药物相互作用是指药物对其他药物的吸收、运输、代谢和排泄等方面的影响。

药代动力学上的相互作用可用药物之间的代谢途径、基因多态性、药物的药动学参数以及药物之间的模拟等方面来划分。

药物相互作用的分析方法先进的技术和模型在药物相互作用分析方面已显示出极大潜力,因为当药物进入人体时,它们会发生一系列的生物化学变化,这些变化不仅受到个体因素的影响,还受到外部环境因素的影响。

因此,药物相互作用的分析需要考虑以下因素:药物的药物代谢途径、药物的药物代谢酶和转运蛋白的多型性和功能以及药物之间的相互影响等。

1.体外实验在药物相互作用的研究中,最常用的是体外实验。

利用体外实验,可以测定药物在人体内的代谢途径和相互作用机制。

这些体外实验所采用的体外模型可分为单一药物系统和药物组合系统。

单一药物系统由一个化合物、肝微粒酶和其它辅助补充剂组成。

而药物组合系统则由表示药物代谢的微粒体、肝微粒酶、Ugt、Sult和靶细胞等多个部分组成。

体外实验通常需要采用一些生化方法,例如色谱、电泳、质谱和核磁共振等技术来分析药物代谢的产物和代谢途径。