如歌的行板赏析集合

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:3

什么是“如歌的行板”?如歌的行板是以舒缓的速度表现优雅情绪的音乐演绎方式,它如“徐步而行”、如歌儿般缓缓流淌!柴可夫斯基最擅长这种表达方式,我很欣赏舍去文化部长高官而继续作家生涯的王蒙一段优美而鼓荡的文字,那感受是如此的细腻而深邃:“ 柴可夫斯基好象一直生活在我的心里。

他之容易接受,是由于他的流畅的旋律与洋溢的感情和才华。

他的一些舞曲与小品是那样行云流水,清新自然,纯洁明丽而又如醉如痴,多彩多姿。

比如《花的圆舞曲》,比如《天鹅湖》,比如钢琴套曲《四季》,比如小提琴曲《旋律》,脍炙人口,家喻户晓,浑如天成,了无痕迹。

它们令人愉悦光明,热爱生命。

他是一个赋予生命以优美的旋律与节奏的作曲家。

没有他,人生将减少多少色彩与欢乐!他的另一些更令我倾倒的作品,则多了一层无奈的忧郁,美丽的痛苦,深邃的感叹。

他的伤感,多情,潇洒,无与伦比。

我总觉得他的沉重叹息之中有一种特别的妩媚与舒展,这种风格像是——我只找到了——苏东坡。

他的乐曲——例如第六交响曲《悲怆》,开初使我想起李商隐,苍茫而又缠绵,瑰丽而又幽深,温柔而又风流……再听下去,特别是第二乐章听下去,还是得回到苏轼那里去。

他能自解。

艺术就是永远的悲怆的解释,音乐就是无法摆脱的忧郁的摆脱。

摆脱了也还忧郁,忧郁了也要摆脱。

对于一个绝对的艺术家来说,悲怆是一种深沉,更是一种极深沉的美。

而美是一种照耀着人生的苦难的光明。

悲即美,而美即光明。

悲怆成全着美,美宣泄着却也抚慰着悲。

悲与美共生,悲与美冲撞,悲与美互补。

忧郁与摆脱,心狱与大光明界,这就产生了一种摇曳,一种美的极致。

这也可以说是一种哲学。

人生苦短,人生苦苦。

然而有美,有无法人为地寻找和制造的永恒的艺术普照人间。

于是软弱的人也感到了骄傲,至少是感到了安慰,感到了怡然。

这就是柴可夫斯基的第六交响曲的哲学。

在他的第五交响曲与D大调小提琴协奏曲中,既有同样的美丽的痛苦,又有一种才华的赤诚与迷醉,我觉得缔造着这样的音乐世界,呼吸着这样的乐曲,他会是满脸泪痕而又得意洋洋,烂漫天真而又矜持饱满。

如歌的行板意思摘要:一、行板的定义与特点二、行板音乐的价值三、如何欣赏行板音乐四、行板对人生的启示正文:在我们的生活中,音乐是一种独特的艺术形式,它能触动人心、唤起情感。

其中,行板作为一种音乐节奏,具有独特的韵味和价值。

本文将从行板的定义与特点、价值、如何欣赏以及行板对人生的启示四个方面进行探讨。

首先,我们来了解一下行板的定义与特点。

行板,顾名思义,是一种较为缓慢的音乐节奏。

在西方音乐中,行板的速度约为每分钟60-80拍;在东方音乐中,行板的速度则相对较慢。

行板的特点是节奏稳定、旋律悠扬,给人一种宁静、庄重的感觉。

它常用于宗教音乐、古典音乐以及民间音乐等,是音乐作品中不可或缺的一种节奏。

其次,行板音乐具有很高的价值。

行板音乐能够表达深刻的情感,如悲伤、忧郁、沉思等。

它能使人在忙碌的生活中静下心来,感受内心的宁静与美好。

同时,行板音乐还对身心健康有益。

研究表明,行板音乐有助于缓解压力、降低血压、促进身心健康。

因此,行板音乐在日常生活中具有很高的实用价值。

那么,如何欣赏行板音乐呢?欣赏行板音乐首先要了解音乐背景和创作意图。

了解作品的创作背景、作者以及意图有助于更好地感受音乐中的情感。

其次,要关注音乐的旋律和节奏。

行板音乐的旋律通常悠扬、优美,节奏稳定。

在欣赏过程中,可以试着感受音乐带来的情绪变化,体会音乐所表达的情感。

最后,欣赏行板音乐时要保持心境平和,让自己融入音乐中,达到身心愉悦的效果。

最后,行板音乐对人生有许多启示。

首先,行板音乐的稳定性告诉我们,在生活中要保持冷静和稳定,面对困境时不慌不忙,从容应对。

其次,行板音乐的悠扬旋律教会我们,人生要有目标和追求,不断向前迈进。

同时,行板音乐让我们明白,生活中要学会欣赏美好,感受身边的点滴幸福。

总之,行板音乐是一种具有独特韵味和价值的艺术形式。

它不仅能带给人们美好的听觉享受,还能启发我们在生活中保持平和、追求美好。

席慕容《如歌的行板》赏析《如歌的行板》是席慕蓉创作的诗歌。

表达着人生在生命成长中的无奈和理想在命运,生活面前的脆弱,广受好评。

以下是小编收集整理的席慕容《如歌的行板》赏析,仅供参考,希望能够帮助到大家。

【席慕容《如歌的行板》原文】一定有些什么是我所不能了解的不然草木怎么都会循序生长而侯鸟都能飞回故乡一定有些什么是我所无能无力的不然日与夜怎么交替得那样快所有的时刻都已错过忧伤蚀我心怀一定有些什么在叶落之后是我所必须放弃的是十六岁时的那本日记还是我藏了一生的那些美丽的如山百合般的秘密【席慕容《如歌的行板》赏析】席慕容,一个有着豪放寓意的名字,一个有着温婉细腻情感的草原的女儿。

她的诗读得不多,但每首都很喜欢,五百年换来一次错误的相逢的开花的树,等待射手羽箭的白鸟,还有那首《出塞曲》,谁说她的诗只是写给女儿家看的。

喜欢席慕容的人说她的诗是甜蜜的惆怅,朦朦胧胧的似女儿家说不尽的心思,不喜欢的人说,她的诗虽没有琼瑶似泛滥的煽情,却难免女人味太重,有点小家子气。

在我看来,喜欢也罢,不喜欢也罢,诗歌是作者对自己说的话却被你们偷听了去的,喜欢是因为读者在某种程度上与作者产生了共鸣,不喜欢则是读者无法理解作者瞬间情感的暴发。

一首好的诗歌是不能用来分析的,而只能用来分享。

分析是个太过理性的词语,而诗歌里总会有太多理性所无法理解的情感,诗歌好比一份包装精美的珍贵礼物,情感便是礼物的价值所在,而诗歌的形式便是精美的包装,我们能分析的,只有诗歌的外在形式结构,而包装背后的情感更适合分享,当然,一首好的诗歌是两者都不能缺少的。

如果说席慕容诗的字里行间充满了甜蜜的惆怅,那么我在《如歌的行板》里没有尝到一丝的甜蜜,如果说席慕容的诗有着少女梦幻般的温婉,那《如歌的行板》就是梦醒后的深刻与无奈。

席慕容的诗里有爱情,有乡愁,有人生,她的爱情只能存在与诗里,虽然现实中不会发生,但却可以成为一种昭示:爱情,需要执着。

席慕容的诗里的人生是洗尽铅华后的朴素。

如歌的行板篇一:如歌的行板赏析集合柴科夫斯基《如歌的行板》赏析谈到俄罗斯音乐,就不能不谈到柴科夫斯基;谈到柴科夫斯基,就不能不谈到《如歌的行板》。

《如歌的行板》是柴科夫斯基取材于小亚细亚民谣创作的一首脍炙人口、广为流传的弦乐曲,并逐步演变成为多种乐器独奏或协奏的保留曲目,其中最为地道的是弦乐四重奏。

1869年,29岁的青年柴科夫斯基住在他妹妹的家里。

他正在写作歌剧《女水神》的管弦乐总谱,一天忽然听到窗外粉刷墙壁的泥水匠哼唱的一支民歌,柴科夫斯基立即被这支淳朴优美而又婉转凄恻的民歌吸引住了。

第二天,他找到了唱歌的匠人,把民歌记录下来,配上和声,收进了他在这一年中编成的《俄罗斯民歌五十首》。

两年以后,他在写作《D大调弦乐四重奏》的时候,又用这首民歌做为第二乐章的主题,这第二乐章就叫“如歌的行板”。

1877年初,俄国大文豪列夫·托尔斯泰(1828—1910)来到莫斯科。

当时柴科夫斯基所在的莫斯科音乐学院举行了一次音乐晚会招待托尔斯泰,其中有一个节目,就是柴科夫斯基的《D大调弦乐四重奏》。

托尔斯泰听到第二乐章时,感动得泪流满面,说:”我已接触到苦难人民的灵魂的深处。

”柴科夫斯基看到这情景,心中十分激动,他在日记中写道:“在我以作曲家自许的一生中,至今还没有得到过这样的满足和感动。

全曲由两个主题交替反复而成。

第一主题就是前述的那首优雅的民谣曲调,虽由二拍与三拍混合作成,但毫无雕琢的痕迹。

在幽静的切分音过门后,引出第二主题,这一曲调的感情较为激昂,钢琴伴奏以固执的同一音型连续着,却并不给人以单调的感觉。

此后又回到高八度的第一主题,然后又反复第二主题,但存在变化。

乐曲的结尾是第一主题的片断,有如痛苦的啜泣。

这首曲子充分展示了柴科夫斯基的忧郁和富有同情心,有人甚至认为《如歌的行板》就是柴科夫斯基的代名词。

《如歌的行板》旋律深沉、婉转、凄美,似诉说、似哭泣、似叹息。

听《如歌的行板》很难不联想到《二泉映月》,这两首曲子都体现了作者对人生艰辛的感悟,对劳动人民苦难生活的深切同情和无可奈何,听这样的曲子很难不受其打动。

行板如歌①王蒙(1)柴科夫斯基好像一直生活在我心里,他已经成了我生活的一部分了。

(2)他这容易接受,是由于他的流畅的旋律与洋溢的感情和才华。

他的一些舞曲与小品是那样行云流水,清新自然,纯洁明丽而又如醉如痴,多彩多姿。

令人愉悦光明,热爱生命。

他是一个赋予生命以优美旋律与节奏的作曲家。

没有他,人生将减少多少色彩与欢乐!他的另一些更令我倾倒的作品,则多了一层无奈的忧郁,美丽的痛苦,深邃的感叹。

他的伤感,多情,潇洒,无与伦比。

我总觉得,他的沉重叹息之中,有一种特别的妩媚与舒展,这种风格像是--我只找到了--苏东坡。

他的乐曲--如第六交响曲《悲怆》,开始使我想起李商隐,苍茫而又缠绵,瑰丽而又幽深,温柔而又风流……再听下去,特别是第二乐章听下去,还是得回到苏轼那里去。

(3)艺术就是永远悲怆的解释,音乐就是无法摆脱忧郁的摆脱。

摆脱了也还忧郁,忧郁了也要摆脱。

对于一个绝对的艺术家来说,悲怆是一种深沉,更是一种极深沉的美。

而美是一种照耀着人生苦难的光明。

悲怆成全着美,美宣泄着却也抚慰着悲。

忧郁与摆脱,这就产生了一种摇曳,一种美的极致。

这也可以说是一种哲学。

人生苦短,人生苦苦。

然而有美,有无法人为地寻找和制造的永恒的艺术普照人间。

于是软弱的人也感到了骄傲,至少是感到了安慰,感到了怡然。

这就是柴科夫斯第六交响曲的哲学。

(4)是的,摇曳,柴科夫斯基最令人着迷的是他音乐的摇曳感。

有多少悲哀也罢,有多少压抑也罢。

他潇洒地摇曳着表现了出来,只剩下了美。

(5)这就是才华。

我坚信才华本身就是一种美,是一种酒,饮了它,一切悲哀的体验,都成就了诗的花朵,成就了美的云霞。

它是上苍给人类的最珍贵的礼物,拥有了这样的礼物,人类理应更加感激和平安。

柴科夫斯基教给人的是珍惜,珍惜生命,珍惜艺术,珍惜才华,珍惜美丽,珍惜光明。

珍惜的人才没有白活一辈子。

而这样的美谁也消灭不了,在火里不会燃烧,在水里也不会下沉。

(6)我宁愿说他是一个抒情作曲家。

也许音乐都是抒情的。

《痖弦·如歌的行板》中外哲理诗赏析温柔之必要肯定之必要一点点酒和木樨花之必要正正经经看一名女子走过之必要君非海明威此一起码认识之必要欧战、雨、加农炮、天气与红十字会之必要散步之必要溜狗之必要薄荷茶之必要每晚七点钟自证券交易所彼端草一般飘起的谣言之必要。

旋转玻璃门之必要。

盘尼西林之必要。

暗杀之必要。

晚报之必要穿法兰绒长裤之必要。

马票之必要姑母遗产继承之必要阳台、海、微笑之必要懒洋洋之必要而被目为一条河总得继续流下去的世界老这样总这样:——观音在远远的山上罂粟在罂粟的田里这真是一首奇特的诗,一口气写出了18个“必要”,悠缓的调子,连绵的意象,倒真的象一首《如歌的行板》。

“赋象”是五花八门的,组合成了令人眼光缭乱的生活画面,人生世态种种,竟是如此繁杂缤纷。

此诗写于香港。

诗原来的题目为《香港社会众生相》,后来才含蓄地改为《如歌的行板》。

了解了原有的题目,有助于理解这首诗。

香港是一个特殊的社会,其“是是非非”非一言而能尽,好的一面,坏的一面,都是客观存在着的。

例如诗中写了“暗杀、谣言、溜狗、马票、懒洋洋,(还使我们联想到黑社会、红灯区、夜总会、黄色录像和书刊等。

)揭露了香港社会污七八糟、虚伪庸俗的一面。

当然,香港也还有值得肯定的一面,就象诗中写到的“红十字会、旋转玻璃门、阳台、海、微笑等。

(香港还是世界公认的购物天堂)所有这一切,相对立的共存,都为香港这一爿天地所拥有,事物的良莠不齐,也是生活必然的法则。

诗的结尾写道:“被目为一条河总得继续流下去”,说的是历史是一条河,生活也是一条河,一直流下去,就会永恒不断。

“世界老是这样总这样——观音在远远的山上,罂粟在罂粟的田里。

”这表明向来如此,一切存在都有其所以存在的理由,正如黑格尔的名言:“存在的也就是合理的。

”世界之构成,往往恰是为对立的统一。

观音是无比善良救苦救难的菩萨,而罂粟却是暗藏着毒素制造鸦片的原料。

这是两个完全不同的形象,前者象征神圣,后者象征罪恶,但它们都是要存在的,而且是无可避免的。

席慕容:如歌的行板及赏析席慕容:如歌的止板及赏析

必然有些甚么

是尔所不克不及理解的

否则草木怎样城市

循序成长

而侯鸟皆能飞归故土

必然有些甚么

是尔所能干有力的

否则日取夜怎样瓜代失

这样快一切的时辰

皆未错过忧郁蚀尔心胸

必然有些甚么正在叶落之后

是尔所必需抛却的

是十六岁时的这即日忘

借是尔匿了平生的

这些斑斓的如山百折般的附件机密

赏析:

席慕容的《如歌的止板》,三句“必然有一些甚么”,“不克不及理解的”,“能干为力的”,“必需抛却的”,抒发着人熟正在熟命生长外的无法战抱负正在运气,糊口里前的懦弱,然而,当一切的没有悦取无法撞上席慕容的时分,所有回于豁然后的安静。

席慕容最使尔观赏之处即是她的父人味,苦而没有腻,出有小野碧玉的小野子气,身上流淌着成凶思汗的血液,注定了她另有着草本的严广,受今族的脆韧,那是一种怎么的交融,席慕容便是那样一个能够将二者谐和天融于一身,朴艳战谐和是草本的外延,是席慕容的外延。

看待恋爱,她有着梦幻般的圣洁,看待熟命,她有纯洁的崇拜,看待糊口,她有着朴实的感仇,她是满足的,仁慈的,正在平庸的日子面仔细糊口的人,是幸祸的。

席慕容最易能否贱的便是初末带着杂脏的口正在愿望,带着感仇的口正在糊口,带着安然的口看待熟命,有了那些,再多的能干为力又有何惧。

看完《如歌的止板》,忽然念到一句话:熟命如歌。

席慕容,一尾能够读一辈子的诗。

附件附件附件附件。

现代诗如歌的行板现代诗如歌的行板,

在时光的旋律中徜徉。

字句间流淌着情感的泉源,

抒发着内心的喜怒哀乐。

它们如同音符般跳跃,

编织出一幅幅动人的画面。

用文字勾勒出生活的轮廓,

让心灵在其中寻找共鸣。

现代诗如歌的行板,

是灵魂的呼唤和宣泄。

它们以独特的方式表达,

将沉默的情感化为声音。

它们是诗人内心的倾诉,

是对世界的思考和观察。

通过诗歌的力量传递,

让人们感受到生命的美好。

现代诗如歌的行板,

是文学的瑰宝和艺术的精髓。

它们让我们感受到诗意的魅力,让我们沉浸在文字的海洋里。

无论是悲伤还是欢乐,

现代诗都能给予我们力量。

它们如同歌声一样动听,

让我们在诗歌的世界中找到慰藉。

一早晨是如此美好,天麻麻亮,窗外就响起鸟鸣声,准确得好比闹钟,没那么闹腾刺耳,递进式将声音放大。

间或一阵风吹过,树叶喧哗,像袭来一阵浪波。

仔细听了一阵鸟鸣,睡意就全无了。

小柳莺的声音清脆而绵密,麻鹀的声音动听悦耳,绣眼的声音如花腔的高音部,有急有缓,白头鹎的声音是单音节的,显得单调而细碎,像和音部的小鼓点。

主唱是四喜鸟或者蓝鹟、乌鸫、画眉之类,主声部决定了奏鸣曲的音域和音高。

孤独的侠客式的鸟鸣就是杜鹃鸟,四声杜鹃和八声杜鹃各有不同音域和音节,也与其它的鸟鸣各不相同。

但杜鹃鸟的声音最是声声入耳,无处不在,声声入心,惊心撼魂,杜鹃鸟算是最通人性的鸟,却从不轻易以形示人。

人算是自然的观察者,声音多半与人有关,自人而起,入人之耳,或者悦心愉性,或者吵嚷扰耳。

扰心者的声音或者就像是王阳明所说的“以其音入其窍,恰得其韵,则闻之悦矣,非其韵而闻其音,非其窍而得其鸣,则烦心厌甚。

”人闻音也随心情好坏,好时,即闻噪音而不觉其烦,坏时,虽丝竹悦耳而不觉其美。

音乐有这样的属性,天籁亦然。

声音能刺激到一个人的内心,同样也会影响到一个人的心情。

柴可夫斯基是旋律大师,他能将复杂的多声部结合成完美的统一体,像指挥一群蚂蚁集体行动,或者是一大群蜂的分工舞蹈,统一协调,音律本身是随风波动的涟漪,是微风飔飔,或是狂飚激进,或是旋风如歌的行板陈元武96急抟,人闻其声,如浮尘置于其间。

闲时听小提琴大师A·斯特拉迪瓦里,音色宏亮,声音沉稳而激扬,具有极高的音域和音色之美。

他选择的琴材是大树径的云杉中部材,经过特殊处理后,云杉内部的材质被另一种神秘的物质所替代,封闭了一些内部的孔窍和空洞,气孔却得到进一部扩大,加上合理的油漆表面处理,形成了特殊的共鸣腔体,抑制了普通提琴容易出现的丝状杂音和异响,让声音在琴板上形成唯一的音高,并且增益到极高的音域,在表达旋律上具有魔性的魅力,从A到F调都能够充分完美地表达。

在小提琴具有的弹性和持续的磁性音色操纵下,旋律完美体现了奏鸣曲和交响乐的宏大和华美。

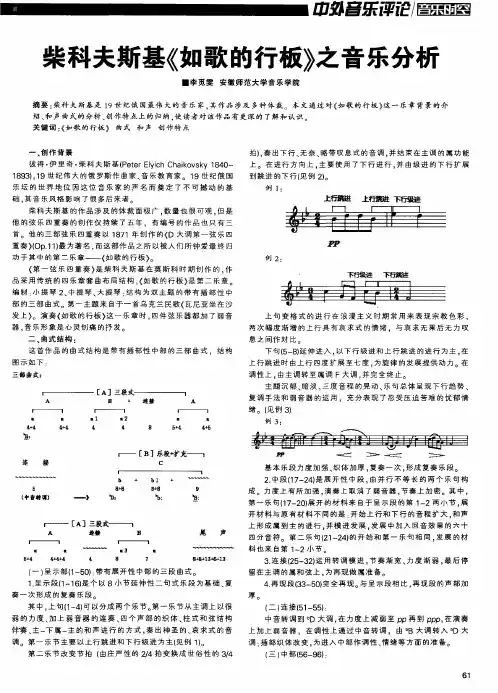

柴可夫斯基《如歌的行板》作品分析关键词:柴可夫斯基;如歌的行板;曲式结构彼得·伊里奇·柴可夫斯基(1840年5月7日—1893年11月6日),是十九世纪俄罗斯杰出的音乐教育家、作曲家。

他被誉为“俄罗斯音乐大师”和“旋律大师”。

他的创作体裁广泛,数量繁多,以极具美感的旋律写作手法闻名于世。

代表作品有:三部舞剧,《睡美人》、《天鹅湖》、《胡桃夹子》;四部协奏曲,以《降b小调第一钢琴协奏曲》和《D大调小提琴协奏曲》最为著名;六部交响曲其中有《第五交响曲》和《第六交响曲》等;十部歌剧,《叶甫根尼·奥涅金》和《黑桃皇后》等;以及《1812序曲》、幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》、《意大利随想曲》和钢琴套曲《四季》等等。

他的创作中大量汲取了俄罗斯民间音乐元素,与俄罗斯本民族音乐文化紧密的联系在一起,他的作品被誉为“俄罗斯之魂”。

创作背景:1869年,29岁的柴科夫斯基住在乌克兰首府基辅附近卡蒙卡他妹妹的庄园里.有一天,他在创作歌剧《女水神》的管弦乐总谱时,听到了窗外粉刷墙壁的泥水匠哼唱的一支民歌,于是柴科夫斯基便被这优美而又淳朴的歌声吸引住。

后来他找到了唱歌的水泥匠,将这首动人的民歌记录了下来,并配上和声,收进了他在这一年中编成的《俄罗斯民歌五十首》(一本改编为钢琴二重奏的民歌集)。

两年以后,他在创作《D大调弦乐四重奏》时,又用这首民歌做了第二乐章的主题,这个乐章就叫《如歌的行板》。

曲式结构:(一)呈示部为带再现的单三部曲式在呈示部的A段中,拍号为2/4拍,调性为降B大调。

主旋律由第一小提琴声部奏出,四个声部都要求加弱音器演奏。

旋律开始在主音B音上,在旋律进行到第三小节时拍号转换为3/4拍,但只持续了一个小节便又回归到2/4拍。

在旋律的进行中,上行多以跳进为主,下行级进居多。

在节奏的选择上,跳进与八分音符节奏型结合,级行与四分音符节奏型结合,再搭配上交错的拍子,这样的安排使得旋律在进行中能够持续平稳的发展。

《如歌的行板》赏析一、创作背景他的这首曲子创作灵感源于他对俄罗斯民间音乐的深厚情感和深刻理解。

他在创作中融入了俄罗斯民间音乐的元素,使得作品充满了浓郁的俄罗斯民族风格,也反映出当时俄国人民的生活状态和内心情感。

二、音乐结构1. 主题旋律- 这首曲子的主题旋律非常优美且具有强烈的情感表现力。

旋律徐缓、深沉,仿佛在诉说着无尽的忧伤。

它的节奏较为平稳,以缓慢的步伐向前推进,如同一个人在沉重地踱步,思考着生活的苦难。

- 主题旋律采用了俄罗斯民间音乐常用的调式,这种调式赋予了旋律独特的色彩,既有暗淡、忧郁的一面,又有一种质朴的美感。

例如,旋律中的音符走向常常是级进与小跳进相结合,形成了一种委婉曲折的线条,就像俄罗斯广袤大地上流淌的河流,蜿蜒而深沉。

2. 曲式结构- B部分与A部分形成对比,在情绪上有一定的起伏变化。

这里的旋律可能会有一些节奏上的松紧变化,或者音区上的高低转换。

它像是在黑暗中出现的一丝希望的曙光,但又很快被压抑下去,重新回到A部分那种深沉的氛围之中。

- 最后是A部分的再现,经过B部分的对比之后,A部分的再现更加深了那种忧伤、压抑的情感,让听众仿佛置身于俄罗斯寒冷的冬日,感受到人们内心的孤寂和无奈。

三、音乐表现手法1. 音色运用- 小提琴在高音区的演奏,如泣如诉,像是一位孤独的歌者在倾诉着内心的痛苦。

中提琴和大提琴则在中低音区提供了坚实的和声基础,它们的音色厚实、低沉,增强了整个音乐的凝重感。

例如,在主题旋律的演奏中,弦乐器的揉弦技巧运用得非常精妙,这种揉弦产生的微微颤动的音波,进一步增强了旋律的情感深度,让听众感受到那种无法言说的忧伤。

2. 节奏处理- 节奏在这首曲子中起到了至关重要的作用。

整体缓慢的节奏是曲子忧伤情感的重要支撑。

在节奏的细节处理上,柴可夫斯基也别具匠心。

例如,在一些长音的处理上,他会运用微妙的节奏变化,使长音不至于呆板,而是充满了内在的张力。

- 偶尔出现的节奏的停顿或者微弱的延迟,就像人们在哽咽时的呼吸,增强了音乐的戏剧性和情感的感染力。

《如歌的行板》教案临江市光华中学翁巾杰一、教学目标1、让学生对充满诗意、深情、宁静和略带忧伤的俄罗斯风格的音乐感兴趣,并乐意了解柴科夫斯基相关的音乐作品;2、能让学生背诵《如歌的行板》主题旋律;3、引导让学生用心灵感受音乐,引起共鸣与联想,能把乐曲忧伤、压抑、冥想的情感,通过各种形式(包括形体、动作、语言、音色、乐器、绘画等)表现出来。

二、教学重点、难点通过调动学生一切能调动的感官,来挖掘学生对作品理解的情感深度。

三、教学课时:一课时四、教学准备:相关声像资料(或多媒体课件)、电脑平台(或声像播放机)五、教学过程1、营造氛围听:课前播放俄罗斯音乐设计意图: 通过欣赏把同学们带到充满诗意、深情、宁静和略带忧伤的俄罗斯风格的音乐氛围。

2、导入(视、听)师:请同学们在老师钢琴的音乐(如歌的行板)伴奏下,欣赏几幅不同时期的油画,并说出钢琴演奏的音乐比较适合哪一幅画的意境?为什么?欣赏油画:⑴列宾《伏尔加河上的纤夫》⑵勃鲁盖尔《农民的婚礼》⑶莫奈《草地上的晚餐》生(1):音乐旋律比较沉闷、忧郁,比较适合第一幅作品。

生(2):有一种压抑感,令人肝肠欲裂,使人心都碎了,我选择列宾的《伏尔加河上的纤夫》师:同学们的选择的油画作品跟音乐比较吻合,今天,老师要带领同学们走进充满诗意、深情、宁静和略带忧伤的俄罗斯音乐作品——《如歌的行板》3、教授新课a、作业展示师:音乐作品《如歌的行板》是俄罗斯民族乐派伟大作曲家柴科夫斯基的经典作品,请各组同学们把搜集关于“柴科夫斯基”的资料拿出来一起共享。

设计意图:让学生参与新知识的搜集与归纳,培养学生独立获取知识的方法。

b、完整地欣赏《如歌的行板》你们聆听到了什么,宛如看到了什么?生(1):听到了一种来自内心的呼喊。

生(2):我好像看到了一群人孤立无援,非常无助。

生(3):我好像看到了人们在忍受苦难,痛苦呻吟。

教师引用俄国大文学家列夫.托尔斯泰的感慨:“从这首乐曲里,我已经接触到忍受苦难的人民的灵魂深处”设计意图:发挥学生的想象,引导学生感受乐曲的情绪。

柴科夫斯基《如歌的行板》赏析

谈到俄罗斯音乐,就不能不谈到柴科夫斯基;谈到柴科夫斯基,就不能不谈到《如歌的行板》。

《如歌的行板》是柴科夫斯基取材于小亚细亚民谣创作的一首脍炙人口、广为流传的弦乐曲,并逐步演变成为多种乐器独奏或协奏的保留曲目,其中最为地道的是弦乐四重奏。

1869年,29岁的青年柴科夫斯基住在他妹妹的家里。

他正在写作歌剧《女水神》的管弦乐总谱,一天忽然听到窗外粉刷墙壁的泥水匠哼唱的一支民歌,柴科夫斯基立即被这支淳朴优美而又婉转凄恻的民歌吸引住了。

第二天,他找到了唱歌的匠人,把民歌记录下来,配上和声,收进了他在这一年中编成的《俄罗斯民歌五十首》。

两年以后,他在写作《D大调弦乐四重奏》的时候,又用这首民歌做为第二乐章的主题,这第二乐章就叫“如歌的行板”。

1877年初,俄国大文豪列夫·托尔斯泰(1828—1910)来到莫斯科。

当时柴科夫斯基所在的莫斯科音乐学院举行了一次音乐晚会招待托尔斯泰,其中有一个节目,就是柴科夫斯基的《D大调弦乐四重奏》。

托尔斯泰听到第二乐章时,感动得泪流满面,说:“我已接触到苦难人民的灵魂的深处。

”柴科夫斯基看到这情景,心中十分激动,他在日记中写道:“在我以作曲家自许的一生中,至今还没有得到过这样的满足和感动。

全曲由两个主题交替反复而成。

第一主题就是前述的那首优雅的民谣曲调,虽由二拍与三拍混合作成,但毫无雕琢的痕迹。

在幽静的切分音过门后,引出第二主题,这一曲调的感情较为激昂,钢琴伴奏以固执的同一音型连续着,却并不给人以单调的感觉。

此后又回到高八度的第一主题,然后又反复第二主题,但存在变化。

乐曲的结尾是第一主题的片断,有如痛苦的啜泣。

这首曲子充分展示了柴科夫斯基的忧郁和富有同情心,有人甚至认为《如歌的行板》就是柴科夫斯基的代名词。

《如歌的行板》旋律深沉、婉转、凄美,似诉说、似哭泣、似叹息。

听《如歌的行板》很难不联想到《二泉映月》,这两首曲子都体现了作者对人生艰辛的感悟,对劳动人民苦难生活的深切同情和无可奈何,听这样的曲子很难不受其打动。

这么多年过去了,虽然我们已经不再单纯,《如歌的行板》却一直纭绕心头,我始终认为,《如歌的行板》和《二泉映月》是属于那种能够净化人类灵魂的音

乐,无论哪个民族、哪个阶层的人,只要良知尚存,都能够从中体会到善良、真诚和同情。

王蒙说:“如果夜阑人静,你聆听了柴可夫斯基的《如歌的行板》,你也许能够再次落下你青年时代落过的泪水。

只要还在人间,你就不会完全麻木。

”

写到此,眼泪又开始悄悄地涌动。

我庆幸,虽历经艰辛,却仍能感动!今天介绍此曲给朋友们,相信能找到知音。

这首常用于弦乐合奏或小提琴独奏的《如歌的行板》,原是柴科夫斯基于1871年写作的《D大调弦乐四重奏》的第二乐章,而《D大调弦乐四重奏》也正因有这个杰出的乐章,才特别受到世人的钟爱。

《如歌的行板》的主题,是1869年夏,柴科夫斯基在乌克兰卡蒙卡村他妹妹家的庄园旅居时,从一个当地的泥水匠处听来的,这是一首小亚细亚的民谣。

全曲由两个主题交替反复而成。

第一主题就是前述的那首优雅的民谣曲调,虽由二拍与三拍混合作成,但毫无雕琢的痕迹。

在幽静的切分音过门后,引出第二主题,这一曲调的感情较为激昂,钢琴伴奏以固执的同一音型连续着,却并不给人以单调的感觉。

此后又回到高八度的第一主题,后来又反复第二主题,但存在变化。

乐曲的结尾是第一主题的片断,有如痛苦的啜泣。

本曲曾使俄国大文豪——伟大的列夫·托尔斯泰老泪纵横,柴科夫斯基一直对此深感自豪。

有人甚至认为本曲就是柴科夫斯基的“代名词”。

著名的《如歌的行板》,是柴科夫斯基D大调第一弦乐四重奏第二乐章。

由于作曲家在这部作品中把他的忧郁风格发挥到极至,因此这首作品被誉为柴科夫斯基的“代名词”。

弦乐四重奏,是由第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴(各一把)、各担任一个声部演奏的乐曲体栽,属室内乐,也用于音乐会演出。

行板,是一种速度术语,一般指偏慢、但不是真正慢的速度,有行走、进行的意思。

“行板”常被用作乐曲或乐章的名称。

这首乐曲演奏时,弦乐器都加了弱音器,为乐器音色增添了朦胧色彩,使乐曲显得更加委婉,更加压抑和伤感。

柴科夫斯基采用俄罗斯民歌《孤寂的万尼亚》作为《如歌的行板》的主题。

另一首俄罗斯民歌《夜歌》的旋律与此相同,歌词为:青的绿草地上,是谁在走来,身穿绿衣,慢步徘徊……

《如歌的行板》全曲共三段,两个主题;第三段是前两个主题的变化再现。

第一主题(第一段,即《孤寂的万尼亚》、《夜歌》的旋律),以沉郁、忧伤的旋律,轻回低吟,诉述难言的内心痛楚;第一段后半部分的音调是第一主题的发展引伸,已含有哀告和对命运的疑问。

第二段(第二主题)旋律起伏增大,似乎显得比第一段明朗,但那是一种祈求,一种再也无法忍受痛苦的祈求,一种对脱离苦海的锥心渴望。

那祈求和渴望是那样热切,那样急迫,却又是那样虚渺无助……

在小提琴断断续续、泣不成声的旋律下,大提琴半音阶式的拨奏似若抽泣,似若心已碎;第二小提琴和中提琴演奏的切分音,似若哀声长叹,所吟诉的凄苦和绝望,直催人断肠…

第三段,是前两个主题的变化再现。

但于第二段的祈求、绝望之后,这一段已远非只是低吟难言的内心痛楚,而是绝望之中的痛苦和麻木……结尾那呜咽般的音调,显现面对苦难命运的无能为力和哀告,显现不得不在痛楚中煎熬下去的凄惨;这种表面上空幻、却近乎死寂的凄惨,令人久久难以自拔……

这部作品旋律优美、高贵、纯净,它以如泣如诉的吟唱,把挣扎于水火的下层人民的悲惨、无助、绝望表现得淋漓尽致,所抒发的心灵创痛捉人魂魄,令人震撼。

关于这部作品,有个著名故事:安东--鲁宾斯坦(俄罗斯作曲家、指挥家)专门为托尔斯泰开了场音乐会,托尔斯泰聆听了这部作品后,泪流满面地说:“我已经接触到忍受苦难的人民的灵魂深处!”——托尔斯泰为他能听懂音乐很感自豪,并且说:聆听这部作品,是他因他的文学著作而获得的最珍贵的奖赏。