第三章方剂的分类

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:4

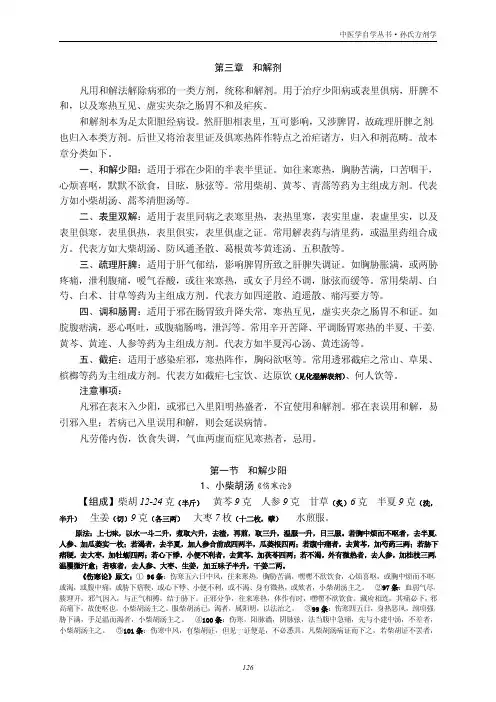

第三章和解剂凡用和解法解除病邪的一类方剂,统称和解剂。

用于治疗少阳病或表里俱病,肝脾不和,以及寒热互见、虚实夹杂之肠胃不和及疟疾。

和解剂本为足太阳胆经病设。

然肝胆相表里,互可影响,又涉脾胃,故疏理肝脾之剂,也归入本类方剂。

后世又将治表里证及俱寒热阵作特点之治疟诸方,归入和剂范畴。

故本章分类如下。

一、和解少阳:适用于邪在少阳的半表半里证。

如往来寒热,胸胁苦满,口苦咽干,心烦喜呕,默默不欲食,目眩,脉弦等。

常用柴胡、黄芩、青蒿等药为主组成方剂。

代表方如小柴胡汤、蒿芩清胆汤等。

二、表里双解:适用于表里同病之表寒里热,表热里寒,表实里虚,表虚里实,以及表里俱寒,表里俱热,表里俱实,表里俱虚之证。

常用解表药与清里药,或温里药组合成方。

代表方如大柴胡汤、防风通圣散、葛根黄芩黄连汤、五积散等。

三、疏理肝脾:适用于肝气郁结,影响脾胃所致之肝脾失调证。

如胸胁胀满,或两胁疼痛,泄利腹痛,嗳气吞酸,或往来寒热,或女子月经不调,脉弦而缓等。

常用柴胡、白芍、白术、甘草等药为主组成方剂。

代表方如四逆散、逍遥散、痛泻要方等。

四、调和肠胃:适用于邪在肠胃致升降失常,寒热互见,虚实夹杂之肠胃不和证。

如脘腹痞满,恶心呕吐,或腹痛肠鸣,泄泻等。

常用辛开苦降、平调肠胃寒热的半夏、干姜、黄芩、黄连、人参等药为主组成方剂。

代表方如半夏泻心汤、黄连汤等。

五、截疟:适用于感染疟邪,寒热阵作,胸闷欲呕等。

常用透邪截疟之常山、草果、槟榔等药为主组成方剂。

代表方如截疟七宝饮、达原饮(见化湿解表剂)、何人饮等。

注意事项:凡邪在表末入少阳,或邪已入里阳明热盛者,不宜使用和解剂。

邪在表误用和解,易引邪入里;若病已入里误用和解,则会延误病情。

凡劳倦内伤,饮食失调,气血两虚而症见寒热者,忌用。

第一节和解少阳1、小柴胡汤《伤寒论》【组成】柴胡12-24克(半斤)黄芩9克人参9克甘草(炙)6克半夏9克(洗,半升)生姜(切)9克(各三两)大枣7枚(十二枚,擘)水煎服。

2014中医方剂学笔记(经典打印版)第一章绪论▍方剂与方剂学的概念■方剂:是中医在辨证审机,确立治法的基础上,按照组方原则,通过选择合适药物,酌定适当剂量,规定适宜剂型及用法等一系列过程,最后完成防治疾病的药方。

·一首合格的方剂应是安全有效的。

■方剂学:研究治法与配伍规律及临床运用的一门基础临床学科。

▍方剂的起源与发展一、先秦时期1、《五十二病方》战国记载52病,药物247种意义:我国现存最古老的一部医方著作2、《黄帝内经》大部分成书战国略晚于《五十二病方》意义:我国现存最早的医学著作二、汉代《伤寒杂病论》东汉末期张仲景(机)载方314首意义:创造性的融理、法、方、药于一体。

被后世尊为“方书之祖”。

分两部分:《伤寒论》主要是六经辨证 /《金匮要略》讲杂病三、魏晋南北朝时期1、《肘后方》晋·葛洪(评价:验便廉)2、《小品方》继《伤寒杂病论》外,还有论瘟疫四、唐朝1、《备急千金要方》与《千金翼方》孙思邈著共载方7500余首2、《外台秘要》王焘五、宋代1、《太平惠民和剂局方》载方788首我国历史上第一部由政府颁发的成药药典。

2、《小儿药证直诀》钱乙·六味地黄丸出于此书六、金元时期1、《伤寒明理论》金·成无己意义:我国第一部详析方剂理论的专著,开创了方论的先河。

2、金元四大家-- 观点--①刘完素:字守真创河间学派(后人尊称刘河间)倡导“火热论”《素问病机气宜保命集》“六气皆从火化”“五志过极皆能化火”②张从正:字子和号戴人,师从刘完素。

“病由邪生,邪去正安”《儒门事亲》以汗、吐、下三法攻邪③李杲:字明之号东垣老人,后尊称李东垣。

“内伤脾胃,百病由生”《脾胃论》……辨析补益脾胃之法④朱震亨:字彦修号丹溪翁,后人尊称朱丹溪。

倡导“相火论”《丹溪心法》主张滋阴降火之法…………七、明代1、《普济方》朱棣载方61739首我国最大的一部古方书。

2、《医方考》吴昆如:知柏地黄丸八、清代1、《医方集解》汪昂以治法为纲创立了方剂的综合分类法2、《医学金鉴·删补名医方论》吴谦3、温病学派①叶天士(桂)后人为其总结《温热论》创立卫、气、营、血辨证②吴鞠通(瑭)著有《温病条辨》创“三焦”辨证③薛雪(生白)④王七雄(孟英)第二章方剂与辨证论治▍方剂与病证▍方剂与治法一、治法:辨明证候之后,在治疗原则的指导下,针对病证的病因病机所拟定的治疗方法。

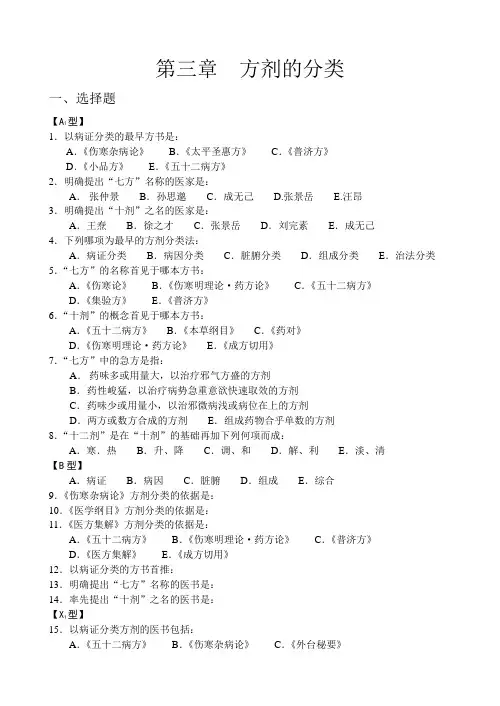

第三章方剂的分类一、选择题型】【A11.以病证分类的最早方书是:A.《伤寒杂病论》B.《太平圣惠方》C.《普济方》D.《小品方》E.《五十二病方》2.明确提出“七方”名称的医家是:A.张仲景B.孙思邈C.成无己 D.张景岳 E.汪昂3.明确提出“十剂”之名的医家是:A.王焘B.徐之才C.张景岳D.刘完素E.成无己4.下列哪项为最早的方剂分类法:A.病证分类B.病因分类C.脏腑分类D.组成分类E.治法分类5.“七方”的名称首见于哪本方书:A.《伤寒论》B.《伤寒明理论·药方论》C.《五十二病方》D.《集验方》E.《普济方》6.“十剂”的概念首见于哪本方书:A.《五十二病方》B.《本草纲目》C.《药对》D.《伤寒明理论·药方论》E.《成方切用》7.“七方”中的急方是指:A.药味多或用量大,以治疗邪气方盛的方剂B.药性峻猛,以治疗病势急重意欲快速取效的方剂C.药味少或用量小,以治邪微病浅或病位在上的方剂D.两方或数方合成的方剂E.组成药物合乎单数的方剂8.“十二剂”是在“十剂”的基础再加下列何项而成:A.寒.热B.升、降C.调、和D.解、利E.淡、清【B型】A.病证B.病因C.脏腑D.组成E.综合9.《伤寒杂病论》方剂分类的依据是:10.《医学纲目》方剂分类的依据是:11.《医方集解》方剂分类的依据是:A.《五十二病方》B.《伤寒明理论·药方论》C.《普济方》D.《医方集解》E.《成方切用》12.以病证分类的方书首推:13.明确提出“七方”名称的医书是:14.率先提出“十剂”之名的医书是:【X型】115.以病证分类方剂的医书包括:A.《五十二病方》B.《伤寒杂病论》C.《外台秘要》D.《太平圣惠方》E.《医方集解》16.《黄帝内经》提出的“七方”包括:A.大、小B.缓、急C.寒、热D.奇、偶E.重17.《伤寒明理论·药方论》率先提出:A.七方B.十剂C.十二剂D.十四剂E.古方八阵二、名词解释18.病证分类法19.大方20.急方21.复方三、填空题22.方剂分类法中的病因分类和脏腑分类,均隶属于的范畴。

方剂知识点一、方剂定义方剂是中医药学中的基本治疗单位,由两种或两种以上的药物按照一定的组合原则配伍而成,用于防治疾病。

二、方剂的组成原则1. 主药:针对主要症状或病因选择的药物。

2. 辅药:协助主药发挥作用的药物。

3. 佐药:减轻或消除主药的毒副作用的药物。

4. 使药:引导其他药物直达病所的药物。

三、方剂的分类1. 按照治疗作用分类:- 发散风寒类- 发散风热类- 清热解毒类- 补益类- 活血化瘀类- 利水渗湿类- 温里祛寒类- 安神类- 平肝息风类- 化痰止咳类- 理气类- 收敛固涩类- 驱虫类- 其他类2. 按照处方来源分类:- 经典方:源自古代医学典籍的方剂。

- 经验方:根据医生个人临床经验创制的方剂。

- 民间方:流传于民间,未经正式文献记载的方剂。

四、方剂的配伍禁忌1. 十八反:某些药物共用会产生严重不良反应。

2. 十九畏:某些药物共用会减弱药效。

3. 妊娠禁忌:对孕妇有潜在危害的药物应避免使用。

五、方剂的临床应用1. 辨证施治:根据患者的具体病情选择合适的方剂。

2. 随证加减:根据病情变化对方剂进行调整。

3. 药物剂量:根据患者的年龄、体重和病情调整药物剂量。

六、方剂的现代研究1. 方剂药理研究:研究方剂的药理作用和作用机制。

2. 方剂剂型改革:开发新的方剂剂型,提高药物的生物利用度和患者依从性。

3. 方剂标准化:制定统一的方剂配比和质量控制标准。

七、常用方剂举例1. 麻黄汤:用于治疗风寒感冒。

2. 四君子汤:用于治疗脾胃气虚。

3. 桂枝汤:用于治疗风寒表证。

4. 八宝丹:用于治疗气血两虚。

5. 五子衍宗丸:用于治疗男性不育。

八、结语方剂作为中医药学的重要组成部分,在临床治疗中发挥着重要作用。

了解方剂的基本知识,对于中医药学的学习和实践至关重要。

随着现代科学技术的发展,方剂的研究和应用也在不断进步,为中医药的现代化和国际化奠定了基础。

请注意,本文仅为方剂知识点的概述,具体应用时应在专业中医师的指导下进行。

方剂的分类总论第三章方剂的分类方剂,是由使用单味药治病进而多味治病的基础上开始形成,又经历了从辨病施治到辨証论治相结合的过程,不断发展成熟的。

方剂是运用药物治病的进一步发展和提高。

在应用上,由于所用药物的种类多少和产生疗效的快慢不同,故在中医药的发展史中常因历代医家见解迥异,归纳产生不同的方剂分类法。

方剂的分类,历代不一。

历代对于方剂的分类,繁简不一,各有取义。

其中主要的有“七方”说、“十剂”说、按病证分、按治法分、按组成分、按病因分。

本教程遵循以法统方的原则,将所辑之方分为解表、泻下、和解、清热、温里、补益、固涩、安神、开窍、理气、理血、治风、治燥、祛湿、祛痰、消食、驱虫、涌吐计十八章,每章分若干小节,使之纲目清晰,便于学习和掌握。

一、七方之说:最早记载源于《内经.素问至真要大论》:『君一臣二,制之小也;君一臣三佐五,制之中也;君一臣三佐九,制之大也。

』;又曰:『君一臣二,奇之制也;君二臣四,偶之制也;君二臣三,奇之制也;君二臣六,偶之制也』;『补上治上,制以缓;补下制下,制以急;急则气厚,缓则气味薄。

』;『奇之不去则偶之,是谓重方。

』。

金元.成无己著《伤寒明理论.药方论序》首先明确指出七方名称:『制方之用,大、小、缓、急、奇、偶、複七方是也。

』。

“七方”是最早的方剂分类法,“七方”的实质,是以病邪的轻重、病位的上下、病势的缓急、病体的强弱作为制方的依据。

大方:指药味多或用量大,以治邪气方盛,需要重剂治疗的方剂,如大青龙汤、大承气汤。

小方:指药味少或用量小,以治病浅邪微之轻剂治疗的方剂,如葱鼓汤、桑菊饮。

缓方:药性和缓,气味较薄,以治病势缓慢,需长期服用方能收效的方剂,如四君子汤。

急方:药性峻猛,气味较厚,以治病重势急,须迅速治疗急于取效之方剂,如四逆汤。

奇方:单数药味组成的方剂,如五苓散。

偶方:双数药味组成的方剂,如四物汤。

複方:指两方或数方合用而用治疗较为複杂病证的方剂,如八珍汤。

二、十剂学“十剂学”源于北齐·徐之才《药对》,宋·赵佶《圣济经》正式定为“十剂”。

《方剂学》试题及答案第一章方剂的起源与发展一、填空题1.东汉___张仲景___著《_____伤寒杂病论________》,创造性地融理、法、方、药于一体,全书共收载方剂___314____首,被后世誉为“方书之祖”。

2.南北朝时期,________著《__________》,将药物按功效归类成宣、通、补、泄、轻、重、滑、涩、燥、湿十种,其后引伸为“十剂”。

二、单项选择题1.下列说法中正确的是( )A.现存医籍中最早记载方剂的专书是《黄帝内经》B.最早的中医理论经典著作是东汉张仲景所著的《伤寒杂病论》C.金·成无己的《伤寒明理论·药方论》是首次依据君臣佐使剖析组方原理的专著D.《圣济总录》广搜博采,载方61739首,是明以前方书的总集E.《太平圣惠方》是宋代官府药局的成药配本2.我国现存最古老的方书是( E )A.《太平圣惠方》B.《普济方》C.《圣济总录》D.《外台秘要》E.《五十二病方》三、多项选择题1.有关《伤寒杂病论》的论述正确的有( B )A.创造性地融理、法、方、药于一体B.其中多数方剂组织严谨,用药精当,疗效卓著,被后世誉为“方剂之祖”C.最早提出佐药的概念D.首次依据君臣佐使剖析理方原理E.为金代成无己所著2.下列方书属于宋代的有( CE )A.《外台秘要》B.《千金翼方》C.《太平圣惠方》D.《圣济总录》E.《太平惠民和剂局方》四、简答题举出五部方论方面的著作,指明其成书朝代、作者。

§参考答案一、填空题1.张仲景《伤寒杂病论》 3142.徐之才《药对》二、单项选择题1.C2.E三、多项选择题1. AB2. CDE四、简答题金代成无己的《伤寒明理论·药方论》、元代赵以德的《金匮方论衍义》、明代许宏的《金镜内台方义》、明代吴昆的《医方考》、清代罗美的《古今名医方论》、清代汪昂的《医方集解》、清代王子接的《绛雪园古方选注》等。

第二章方剂与治法一、填空题1.__君臣佐使__是组方的依据,方剂是____的体现,即“_____”,“_____”。

方剂学知识点总结资料方剂学是中医药学中的重要学科,主要研究中药方剂的组成、配伍规律、功效与应用。

方剂学知识点涉及方剂的分类、组方原则、药物配伍禁忌、方剂的制备与应用等方面。

下面将详细介绍方剂学的相关知识点。

一、方剂的分类方剂可以根据不同的分类标准进行分类,常见的分类包括以下几种:1.按用途分类:分为治疗疾病的方剂、保健养生的方剂和预防疾病的方剂等。

2.按制剂形式分类:分为汤剂、丸剂、散剂、片剂、膏剂等。

3.按病机分类:分为表里虚实方、寒热方、气血津液方、痰湿方等。

4.按组方原则分类:分为单味药方、复方、方剂等。

二、组方原则组方原则是方剂学中的重要内容,它指导着方剂的合理搭配和配伍。

以下是常见的组方原则:1.同治同药:指同种病证可用相同的方剂治疗。

2.异治异药:指不同的病证需要用不同的方剂治疗。

3.攻补兼施:指在方剂中既有攻的成分,又有补的成分,以达到平衡的效果。

4.辩证施用:指根据患者的具体病情和体质特点,选择相应的方剂进行治疗。

5.药物配伍禁忌:指一些药物之间不宜同时使用,以免产生不良反应或相互影响疗效。

三、方剂的制备与应用方剂的制备过程包括药材的采集、加工、炮制和煎煮等。

制备过程中需要注意药材的质量、比例和炮制方法等。

方剂的应用需要根据患者的具体病情和体质特点进行合理选择。

应用方剂时,需要了解方剂的功效、适应症、用法用量和注意事项等。

四、方剂学的研究意义方剂学的研究对于提高中药方剂的疗效和安全性具有重要意义。

通过研究方剂的组方原则和药物配伍禁忌,可以合理搭配方剂,提高治疗效果。

同时,方剂学的研究还可以为新方剂的开发提供理论依据。

方剂学的研究也有助于深入理解中药的药理作用和药物相互作用机制。

通过研究方剂的制备过程和药物配伍规律,可以揭示中药的药物活性成分和药效物质的变化规律,为中药的质量控制和药物研发提供依据。

总结:方剂学是中医药学中的重要学科,研究方剂的组成、配伍规律、功效与应用。

方剂的分类、组方原则、药物配伍禁忌、制备与应用等是方剂学的核心知识点。

方剂学三类方分类方剂学教材中的方剂分为三级:一级方剂:要求全面掌握其组成、用法、功用、主治、方证分析及临床应用。

二级方剂:要求熟悉其组成、功用、中医证及方证分析。

三级方剂:要求了解其功用及中医证。

对一级方剂及部分二级方剂要求背诵方歌。

第一章解表剂一类方:麻黄汤、桂枝汤、九味羌活汤、小青龙汤、止嗽散、银翘散、桑菊饮、麻杏石甘汤、败毒散二类方:香苏散、柴葛解肌汤、升麻葛根汤、麻黄附子细辛汤三类方:参苏饮、加减葳蕤汤第二章泻下剂一类方:大承气汤、大黄附子汤、麻子仁丸、十枣汤二类方:温脾汤、黄龙汤三类方:大陷胸汤、济川煎第三章和解剂一类方:小柴胡汤、四逆散、逍遥散、半夏泻心汤二类方:蒿芩清胆汤、痛泻要方三类方:达原饮第四章清热剂一类方:白虎汤、清营汤、犀角地黄汤、黄连解毒汤、导赤散、龙胆泻肝汤、泻白散、清胃散、芍药汤、白头翁汤、青蒿鳖甲汤二类方:竹叶石膏汤、凉隔散、普济消毒饮、清瘟败毒饮、玉女煎、当归六黄汤三类方:左金丸、清骨散第五章祛暑剂一类方:香薷散、清暑益气汤二类方:六一散三类方:桂苓甘露散第六章温里剂一类方:理中丸、小建中汤、吴茱萸汤、四逆汤、当归四逆汤二类方:回阳救急汤、黄芪桂枝五物汤三类方:暖肝煎第七章表里双解剂一类方:葛根黄芩黄连汤二类方:大柴胡汤第八章补益剂一类方:四君子汤、补中益气汤、玉屏风散、生脉散、四物汤、归脾汤、炙甘草汤、六味地黄丸、大补阴丸、一贯煎、肾气丸、右归丸二类方:参苓白术散、当归补血汤、八珍汤、左归丸、益胃汤、地黄饮子、七宝美髯丹三类方:龟鹿二仙胶第九章固涩剂一类方:牡蛎散、真人养脏汤、四神丸、固冲汤、固经丸二类方:九仙散、金锁固精丸、易黄汤三类方:桑螵蛸散、缩泉丸第十章安神剂一类方:朱砂安神丸、酸枣仁汤、黄连阿胶汤二类方:天王补心丹第十一章开窍剂一类方:安宫牛黄丸、苏合香丸三类方:紫雪、至宝丹第十二章理气剂一类方:越鞠丸、枳实薤白桂枝汤(方歌同瓜蒌薤白白酒汤)、半夏厚朴汤、苏子降气汤、定喘汤、旋复代赭汤二类方:柴胡疏肝散、枳实消痞丸、厚朴温中汤、天台乌药散、橘皮竹茹汤三类方:金铃子散第十三章理血剂一类方:桃核承气汤、血府逐瘀汤、补阳还五汤、温经汤、十灰散、小蓟饮子、黄土汤二类方:复元活血汤、生化汤、咳血方三类方:桂枝茯苓丸、失笑散、鳖甲煎丸、槐花散第十四章治风剂一类方:川芎茶调散、羚角钩藤汤、镇肝熄风汤、大定风珠二类方:大秦艽汤、消风散、天麻钩藤饮三类方:小活络丹、牵正散、玉真散第十五章治燥剂一类方:杏苏散、桑杏汤、麦门冬汤、养阴清肺汤、百合固金汤二类方:清燥救肺汤、增液汤三类方:玉液汤第十六章祛湿剂一类方:平胃散、藿香正气散、茵陈蒿汤、八正散、三仁汤、五苓散、猪苓汤、防己黄芪汤、苓桂术甘汤、真武汤、完带汤、独活寄生汤二类方:甘露消毒丹、连朴饮、五皮散、实脾散、羌活胜湿汤三类方:当归拈痛汤、二妙散、萆薢分清散第十七章祛痰剂一类方:二陈汤、温胆汤、清气化痰丸、贝母瓜蒌散、苓甘五味姜辛汤、半夏白术天麻汤二类方:茯苓丸、小陷胸汤、三子养亲汤三类方:滚痰丸、定痫丸第十八章消导化积一类方:保和丸、健脾丸二类方:枳实导滞丸三类方:葛花解酲汤第十九章驱虫剂一类方:乌梅丸第二十章涌吐剂三类方:瓜蒂散第二十一章治痈疡剂一类方:仙方活命饮、阳和汤、大黄牡丹汤二类方:苇茎汤、透脓散三类方:五味消毒饮、内补黄芪汤。

第三章方剂的分类

从单味药物治病,逐渐发展到方剂治病,这一过程是初级向到高级发展的过程。

方剂学作为一门学科,也是循序渐进的,是伴随着自然科学的发展,临床经验的积累,逐渐完善起来的。

从《黄帝内经》、《五十二病方》开始,经过汉朝《伤寒杂病论》,唐朝《千金要方》,宋朝《太平惠民和剂局方》,到明清时期的《普济方》、《医方集解》等方剂代表著作的出现,方剂学已经发展成熟。

尤其是方剂的数量急剧增加,当时《普济方》中已记载了61739首方剂。

面对浩如烟海的方剂,如果不能科学地分类,不能举一反三,我们将无法记忆、无法掌握。

特别是给后来人学习方剂带来了困难。

因此,方剂必须分类。

在方剂的分类方法上,历代医家见仁见智,从不同的角度对众多的方剂进行归类,由此形成了不同的方剂分类法。

其中主要有“七方”说、按病证(脏腑、病因)分类、按主方(祖方)分类、按治法(功效)分类、综合分类等。

一、“七方”之说

“七方”之说,源于《黄帝内经》。

其记载“七方”虽早,但并无具体的分类内容,至金代成无己在《伤寒明理论·药方论序》提出:“制方之用,大、小、缓、急、奇、偶、复七方是也”。

这时才明确提出“七方”的名称,并将《内经》的“重方”改为“复方”,后世又引申其义,将“七方”称为方剂的分类法之一。

所谓大方,是指药味多或药味少而用量大,以治疗病邪较盛之证或下焦疾患的方剂;小方是指药味少或药味多而用量小,以治疗病邪较轻之证或上焦疾患的方剂;缓方是指药性缓和,气味较薄,用于一般慢性虚弱病证,需长期服用治疗的方剂;急方是指药性猛峻,气味较厚,用于病势危急,须迅速治疗急于取效的方剂;奇方是指由单数药味组成的方剂;偶方是指由双数药味组成的方剂;复方则是两方或数方合用而治疗较为复杂病证的方剂。

由此可见,“七方”应当是古代的一种组方理论。

虽然迄今尚未见到按“七方”分类的方书,但“七方”这种以病邪轻重,病位高下,病势缓急,药味奇偶,以及病体强弱作为方剂分类的方法,对后世的方剂分类产生了积极的影响。

二、病证分类法

以病证分类方剂要首推《五十二病方》。

该书记载了52类疾病,医方283首,可辨认的由药物组成的医方197首,涉及内、外、妇、儿、五官等科。

但组成简单,用量粗略,部分病名、药名已无从查考,现已不具有临床指导意义。

汉代的《伤寒杂病论》,唐代的《外台秘要》,宋代的《太平圣惠方》,明代的《普济方》,清代的《张氏医通》、《兰台轨范》等,都是按病证分类方剂的代表著作。

以病证分类方剂,便于临床以病索方。

病因分类是以病因为纲,分列诸证,故亦可归属病证分类,如宋代的《三因极一病证方论》,清代的《张氏医通》中都包含了病因分类的内容。

由于现代临床分科的细化,按照科别及病名对方剂进行分类更为普遍,如《临床方剂丛书》、《专科专病实用方系列》等。

按照科别及病名对方剂进行分类是病证分类法的进一步发展,也更有利于医务工作者在临床快捷选用方剂。

三、主方(祖方)分类

以主方(祖方)归纳分类方剂,首见于明·施沛的《祖剂》。

该书选《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《太平惠民和剂局方》以及后世医家的部分基础方剂,冠以祖方,用于归纳其他同类方剂。

即“首冠素·灵二方,次载伊尹汤液一方以为宗,而后悉以仲景之方为祖,其《局方》二陈、四物、四君子等汤以类附焉”。

共载历代名方800余首,其中主方75首,附方700余首。

清代张璐在《张氏医通》中,除按病因、病证列方外,另编一卷“祖方”,选古方36首为主,各附衍化方391首。

现代此类方书有《方剂类方辞典》、《中医十大类方》等等。

这种分类方法,对病机、治法共性的类方研究具有较好的作用,有助于进一步深刻理解主方(祖方)的理法证治,并推其演变,求其法度,掌握类方的配伍变化规律。

但若主方(祖方)的成方年代较近,则有时不能推原所自,始末欠清。

四、治法(功效)分类

方剂的功效与其所体现的治法是一致的,故以治法分类方剂的方法是早期功效分类的基础上逐渐发展成熟的。

以治法(功效)分类,始于唐代陈藏器的“十种”,原是按功用归纳药物的一种方法。

唐氏提出“诸药有宣、通、补、泄、轻、重、涩、滑、燥、湿,此十种者是药之大体”(《重修政和经义证类本草》)。

并于“宣可去壅”、“通可去滞”、“补可去弱”、“泄可去闭”、“轻可去实”、“重可去怯”、“滑可去著”、“涩可去脱”、“燥可去湿”、“湿可去枯”之下,各举数药为例。

宋·赵佶《圣济经》于每种之后增一“剂”字,如“郁而不散为壅,以宣剂以散之”(《圣济经·审剂篇》),其后金·成无己进一步阐明“制方之体,宣、通、补、泄、轻、重、涩、滑、燥、湿十剂也”(《伤寒明理药方论序》)。

至此“十剂”之说才正式确立。

但运用“十剂”分类,尚不足以全面概括临床常用方剂,所以后世各家又有增益,如《本草衍义》在“十剂”外,又增寒、热二剂;《神农本草经疏》又增加升、降二剂;《医学全书》则补充了调、和、解、利、寒、温、暑、火、平、夺、安、缓、淡、清而成为“二十四剂”。

方书中除清·陈修园《时方歌括》将所选108首方剂按上述十二剂分类外,其余者尚不多见。

但“十剂”所体现出的按治法(功效)分类方剂的思想,对于后世方剂分类法影响较大。

明·张介宾鉴于“古方之散立于诸家者,既多且杂,或互见于名门,或彼此之重复”,而“类为八阵,曰补、和、攻、散、寒、热、固、因”。

并解释说:“补方之制,补其虚也”;“和方之制,和其不和者也”;“攻方之制,攻其实也”;“用散者,散表证也”;“寒方之制,为清火也,为除热也”;“热方之制,为除寒也”;“固方之制,固其泄也”;“因方之制,因其可因者也”(《景岳全书·新方八略引》)。

将选集的古方1516首,自制新方186首,皆分别于“古方八阵”与“新方八阵”分类。

此外为便于专科临证运用,在“八阵”之外又另列有妇人、小儿、痘疹、外科诸方,作为补充。

五、综合分类法

清·汪昂著《医方集解》,开创了新的综合分类法,将所选方剂分为补养、发表、涌吐、攻里、表里、和解、理气、理血、祛风、祛寒、清暑、利湿、润燥、泄火、除痰、消导、收涩、杀虫、明目、痈疡、经产及救急良方共22剂。

之后

吴仪洛的《成方切用》,张秉成的《成方便读》等,都仿其法而略加增删。

这种分类方法,既体现以法统方,又能结合方剂功效和证治病因,并照顾到所有专科。

是治法与方剂内在本质联系的进一步揭示,符合中医临床辨证立法遣药制方的一般规律,对于方剂学理论体系的形成做出了贡献。

本教材遵循“以法统方”的原则,参考汪氏综合分类法,将所辑之方分为解表、泻下、和解、清热、温里、补益、固涩、安神、开窃、理气、理血、治风、治燥、祛湿、祛痰、消导、驱虫、涌吐等十八章,每章又分若干小节,使之纲目分明,概念精准,条理清晰,便于学习和应用。