初二【生物学(人教版)】软体动物 教学设计

- 格式:docx

- 大小:18.94 KB

- 文档页数:2

初中软体动物教案一、教学目标:1. 让学生了解软体动物的主要特征及其与人类生活的关系。

2. 培养学生观察、分析、总结的能力,提高学生的实验操作技能。

3. 培养学生热爱大自然、保护生态环境的观念。

二、教学内容:1. 软体动物的主要特征2. 软体动物的分类及代表物种3. 软体动物与人类生活的关系4. 软体动物的保护意义三、教学重点与难点:1. 软体动物的主要特征2. 软体动物的分类及代表物种3. 软体动物与人类生活的关系四、教学方法:1. 采用问题导入法,激发学生的学习兴趣。

2. 利用多媒体课件,展示软体动物的图片及视频,增强学生的直观感受。

3. 采用分组讨论法,培养学生的团队合作精神。

4. 进行实验操作,提高学生的实践能力。

5. 采用案例分析法,引导学生关注生态环境。

五、教学步骤:1. 导入新课:通过展示软体动物的图片,引导学生思考软体动物的特点,进而引入新课。

2. 讲解软体动物的主要特征:介绍软体动物的身体结构、外套膜、贝壳等特征。

3. 讲解软体动物的分类及代表物种:介绍软体动物的分类,展示各类代表物种的图片,如河蚌、蜗牛、乌贼等。

4. 分析软体动物与人类生活的关系:从食用、药用、观赏等方面,阐述软体动物在人类生活中的作用。

5. 讲解软体动物的保护意义:强调保护软体动物对生态环境的重要性,引导学生关注生物多样性。

6. 进行实验操作:安排学生进行软体动物观察实验,提高学生的实践能力。

7. 总结课程:通过提问、讨论等方式,巩固所学知识,引导学生树立正确的生态观念。

六、课后作业:1. 绘制软体动物的特征示意图。

2. 调查周围环境中软体动物的种类及生活习性。

3. 撰写一篇关于软体动物与人类生活的短文。

七、教学反思:本节课通过多种教学方法,使学生了解了软体动物的主要特征、分类及与人类生活的关系。

在实验操作环节,学生积极参与,提高了实践能力。

同时,本节课强调了软体动物的保护意义,培养了学生的环保意识。

但在教学过程中,部分内容可能较难理解,教师应针对性地进行讲解,以确保学生掌握所学知识。

初中生物软体动物的教案目标:了解软体动物的特征、分类和生活习性。

教学重点:软体动物的特征;软体动物的分类;软体动物的生活习性。

教学难点:软体动物分类的轮毂。

教学准备:教学课件、软体动物标本、手工制作软体动物模型。

教学过程:一、导入(5分钟)老师出示软体动物标本或图片,引导学生观察并谈论软体动物的特征,如身体柔软、无骨骼、皮肤多褶等。

二、讲解(15分钟)1. 软体动物的分类简要介绍软体动物的分类,如头足类、双壳纲、裸腹纲等,帮助学生了解软体动物的种类和特点。

2. 软体动物的生活习性讲解软体动物的生活习性,如头足类的腕足、吸盘、分泌黏液等特征,让学生了解软体动物的生活方式和适应环境。

三、讨论(10分钟)展示软体动物的标本和图片,让学生分组讨论各类软体动物的特点和生活习性,鼓励他们提出问题和观点,并与同学分享交流。

四、实践(15分钟)让学生亲自动手制作软体动物模型,利用简易材料如纸板、软泥、毛线等,让学生模仿软体动物的外形和特征,加深对软体动物的理解。

五、总结(5分钟)回顾本节课的内容,总结软体动物的特征、分类和生活习性,鼓励学生积极思考和提问,加深对软体动物的认识。

六、作业(5分钟)布置学生课外作业,要求他们查阅相关资料了解软体动物更多知识,或通过观察身边的软体动物,写一篇观察报告或制作软体动物模型。

扩展活动:1. 组织学生进行软体动物观察活动,鼓励他们亲自动手捕捉、观察和记录软体动物的特征和行为。

2. 邀请专业人士或动物学者到班级进行软体动物知识讲座,让学生更深入了解软体动物的世界。

3. 组织班级软体动物展览活动,让学生展示自己制作的软体动物模型或观察报告,增强学生的学习成就感。

评估方式:1. 观察学生在课堂中的表现,包括对软体动物特征、分类和生活习性的理解和掌握程度。

2. 收集学生的作业和实践活动成果,评估学生对软体动物知识的运用和展示能力。

3. 鼓励学生提出问题和意见,促进学生间的交流和互助,评估学生的参与度和团队合作精神。

初中生物《软体动物》教案一、教学目标1.概述软体动物的主要特征。

2.通过观察与思考活动,提高分析归纳能力。

3.树立结构与功能相统一、与环境相适应的观点。

二、教学重难点重点:软体动物的主要特征。

难点:结构与功能相统一、与环境相适应的观点。

三、教学过程(一)新课导入讲台展示由贝壳制作成的工艺饰品,组织学生制作材质。

设疑长有贝壳的动物有哪些呢?评价后简单介绍这类生物为软体动物,顺势导入本节课教学。

(河蚌、蜗牛、扇贝、田螺等。

)(二)新课教学1.组织学生观察课前分发的实物小河蚌,教师询问:它有什么结构特点?(河蚌壳内柔软的身体表面包裹着一层薄薄的膜。

)教师顺势讲解外套膜,及外套膜和贝壳之间的关系。

追问贝壳的作用,讲解双壳类软体动物。

2.组织学生观看河蚌运动的相关视频,思考以下问题:(1)河蚌靠什么结构运动的?又是靠什么结构呼吸的?(2)试着想一想,它是如何获取食物的?学生结合教材,小组讨论总结后回答。

(学生1:河蚌用足缓慢地运动,利用鳃与水流进行气体交换。

学生2:河蚌通过身体后端的入水管吸入水,水流经身体一些器官后,再通过出水管排出体外。

在这个过程中,摄取水中的食物颗粒并排出未消化的残渣。

)教师总结河蚌这类双壳类的主要特征。

3.展示乌贼,章鱼等软体动物,组织学生观察并思考与河蚌的区别是什么?教师顺势讲解特殊的软体动物。

(没有贝壳)4.引导学生观察所有软体动物,总结得出主要特征,并进行板书。

(三)巩固提升通过给生物进行分类的方式对本节课所学进行巩固练习。

(四)课堂小结师生共同总结本节课所学。

(五)布置作业课下动手利用贝壳制作小礼物,送给自己最好的朋友。

四、板书设计。

第五章软体动物教案示例教学重点:软体动物的共同特点以及与人类的关系。

教学难点:外套膜与贝壳的关系。

教学方法:讲述与实验观察相结合教学过程:(1课时)导入:展示几种常见软体动物的图片(媒体素材中有许多软体动物的图片供使用)提问:这几种动物同学们认识吗?这几种动物的形态,结构是否一样?在学生回答的基础上,教师进一步指出:这些动物尽管在形态,结构上存在着很大差异,但是它们却都属于软体动物。

为什么它们都属于软体动物?它们之间有哪些相同之处?它们的存在与人类有什么关系?这就是我们今天要研究的问题。

讲授新课:一、观察当地常见软体动物教师要根据当地具体情况,有目的地选择那些取材方便,代表性强的实验材料,事先布置给学生,让他们自己准备好实验材料,这里以观察河蚌为例来说明。

观察前,教师要出示观察提纲,观察的项目有:A.河蚌的体外有没有贝壳?有几片贝壳?(两片贝壳)B.用铅笔碰一下张开的贝壳,河蚌会有什么反应?这个反应说明贝壳对它有什么作用?(保护作用)C.将河蚌放在温度为50 ℃的水中,贝壳会张开,观察在贝壳的内表面是否有一层柔软的膜?这层膜里包着的身体是否柔软。

D.在河蚌身体的前端是否有一块肌肉质的、形似斧状的结构?(斧足)有观察提纲,可以避免观察的盲目性,使学生在教师指导下,有条不素地进行观察,并详细准确地作好观察记录。

观察完之后,教师发给学生一张表格,让学生将观察到的结果填入相应的表格中。

填完后的表格是:二、常见软体动物在观察河蚌的基础上,指导学生进一步观察蜗牛和乌贼,并将观察结果填在表格中。

三种动物观察完毕,教师指导学生比较表格中三种动物的相同点。

通过比较可以得出这样的结论:它们的身体都很柔软,都有外套膜,都有外壳或被外套膜包被的内壳。

这就是软体动物的主要特征。

正因为它们具备了这样的特征,它们才都属于软体动物。

三、软体动物与人类关系教师科采用讨论归纳的方式进行。

在与学生讨论中,要让学生畅所欲言,最后教师根据学生的发言作归纳性总结,软体动物有的对人类有益,应加以保护和发展。

八年级上册人教版软体动物教案教案标题:八年级上册人教版软体动物教案教学目标:1. 知识目标:了解软体动物的特征、分类和生活习性,掌握软体动物的基本知识。

2. 能力目标:培养学生的观察、分析和解决问题的能力,培养学生的动手实践能力。

3. 情感目标:培养学生对自然界生物多样性的兴趣和保护意识。

教学重点:1. 了解软体动物的特征和分类。

2. 掌握软体动物的生活习性和适应环境的能力。

教学难点:1. 掌握软体动物的分类方法和特征。

2. 理解软体动物的适应环境的原理。

教学准备:1. 教材:八年级上册人教版生物教材。

2. 多媒体设备:投影仪、电脑等。

3. 实验器材:显微镜、玻璃片、载玻片、移液管等。

4. 实验材料:软体动物标本、图片等。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 利用多媒体展示一些软体动物的图片,引起学生的兴趣。

2. 提问:你们知道软体动物有哪些特征吗?请举例说明。

二、知识讲解与学习(20分钟)1. 通过多媒体展示,讲解软体动物的特征和分类方法。

2. 学生跟随教师的讲解,记录重点内容。

三、实验操作(30分钟)1. 分组进行实验操作,观察和比较不同软体动物的特征。

2. 学生使用显微镜观察软体动物标本,记录观察结果。

3. 学生根据观察结果,进行分类和命名。

四、讨论与总结(15分钟)1. 学生进行小组讨论,分享自己的观察结果和分类方法。

2. 教师引导学生总结软体动物的特征和分类方法。

五、拓展与应用(10分钟)1. 学生自主阅读相关资料,了解更多软体动物的知识。

2. 学生设计一个小实验,验证软体动物的适应环境的能力。

六、作业布置(5分钟)1. 布置课后作业:完成课堂练习题,总结本节课的重点内容。

2. 鼓励学生积极参与课外阅读,扩展对软体动物的了解。

教学反思:通过本节课的教学,学生能够了解软体动物的特征和分类方法,掌握软体动物的生活习性和适应环境的能力。

在实验操作环节,学生能够亲自观察和比较不同软体动物的特征,并进行分类和命名。

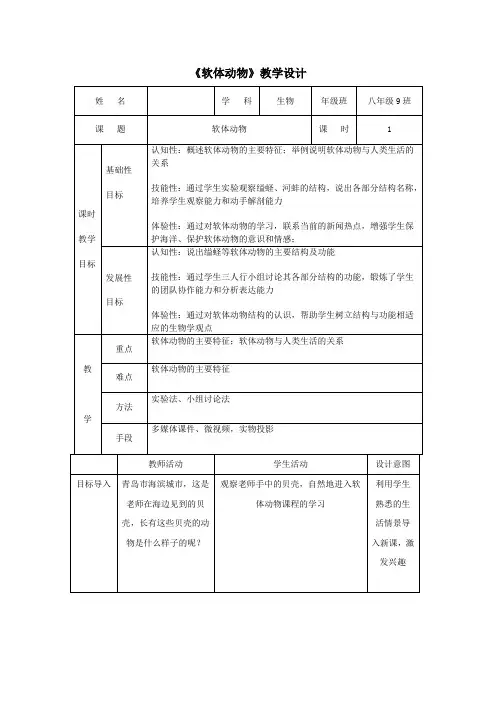

《软体动物》教学设计观察课件展示的蛤蜊、缢蛏、河蚌、扇贝、蜗牛、乌贼等软体动物,他们有的有两个贝壳,有的只有一个贝壳,有的贝壳退化了。

学生了解乌贼的壳又称海螵蛸,鲍鱼的壳又称石决明,都可以入药。

三人行小组合作观察缢蛏,取一个缢蛏,先观察外形,然后轻轻打开缢蛏贝壳,按照由外向内、从前往后依次观察缢蛏的内部结构:贝壳、外套膜、足、鳃和入水管、出水管。

分工如下:实验器材托盘、缢蛏、镊子分工学生1 轻轻打开缢蛏的贝壳学生2用手指着说出缢蛏的各部分结构名称学生3 负责记录提示注意安全,以防被贝壳割伤观察讨论并填写各部分结构名称:一个小组展示,其他小组进行评价三人小组同样的方法观察河蚌,并填写各部分结构名称:1、下列关于动物的生活环境及获取食物方式的叙述中,正确的板书设计软体动物一、软体动物的主要特征:柔软的身体外有外套膜大多具有贝壳运动器官是足二、软体动物与人类生活的关系《软体动物》学情分析学生通过生活常识,知道缢蛏、蛤蜊生活在海水中,河蚌生活在淡水中,蜗牛生活在陆地上。

虽然他们的生活环境不同,但它们具有共同的结构,这一点学生并不清楚。

本节课,通过对缢蛏、河蚌的解剖、观察,是学生在认识他们的基础上,揭示软体动物的共同特征。

软体动物大都具有贝壳,而贝壳是由外套膜分泌产生的,所以在实验过程中,应当重点强调外套膜这个特殊结构,并明确它在动物体内的位置,从而推测其功能,帮助学生由感性认识上升到理性认识。

《软体动物》效果分析注:请针对每一教学环节在相对应学生活动栏,对等级描述进行打对勾。

《软体动物》教材分析《软体动物》是人教版生物学八年级上册第五单元第一章第三节的内容。

通过第二节课的学习,学生已经了解了环节动物,而本节课的学习又为后面学习节肢动物做了铺垫,因此,本节课在帮助学生理解由简单到复杂、由低等到高等的生物进化的历程起到了重要的作用。

本节课主要通过对缢蛏结构的观察,帮助学生了解常见的双壳类软体动物的结构,然后由多种软体动物,总结其主要特征。

软体动物初中生物教案一、教学目标:1. 掌握软体动物的分类特征和生活习性。

2. 了解软体动物在生态系统中的作用。

3. 能够分辨不同种类的软体动物并描述其特征。

二、教学重点和难点:1. 重点:软体动物的分类和生活习性。

2. 难点:软体动物在生态系统中的作用及其分类特征的区分。

三、教学内容:1. 什么是软体动物?2. 软体动物的分类特征和生活习性。

3. 软体动物在生态系统中的作用。

四、教学过程:1. 导入:通过图片或视频展示不同种类的软体动物,引发学生的兴趣。

2. 学习:介绍软体动物的分类特征和生活习性,进行互动讨论,让学生了解软体动物的多样性。

3. 实验:安排实验或观察活动,让学生近距离接触软体动物,提高他们的观察和分辨能力。

4. 总结:让学生总结软体动物在生态系统中的作用,并思考软体动物与人类的关系。

5. 拓展:组织学生进行相关讨论或研究,了解软体动物在不同环境下的适应能力和演化过程。

五、课堂作业:1. 阅读相关文章或书籍,了解更多关于软体动物的知识。

2. 制作软体动物的分类卡片,包括名称、特征和生活习性等内容。

3. 选择一个软体动物,介绍其生活习性和习性。

六、教学反馈:1. 针对学生的学习情况进行反馈,了解学生对软体动物的理解和掌握程度。

2. 对学生提出问题或建议,帮助他们进一步深化对软体动物的认识。

七、教学资源:1. 图书、视频和实验材料等。

2. 互动讨论和实际观察等教学方法。

八、教学效果评估:1. 观察学生的课堂表现和作业完成情况。

2. 组织小测验或问答环节,检测学生对软体动物的掌握程度。

以上为软体动物初中生物教案范本,希望对您有所帮助。

祝您教学顺利!。

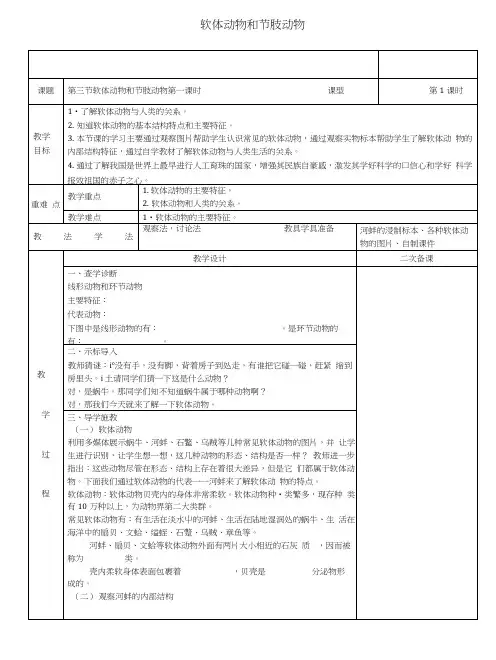

软体动物和节肢动物课题第三节软体动物和节肢动物第一课时课型第1课时教学目标1•了解软体动物与人类的关系。

2.知道软体动物的基本结构特点和主要特征。

3.本节课的学习主要通过观察图片帮助学生认识常见的软体动物,通过观察实物标本帮助学生了解软体动物的内部结构特征,通过自学教材了解软体动物与人类生活的关系。

4.通过了解我国是世界上最早进行人工育珠的国家,增强其民族自豪感,激发其学好科学的口信心和学好科学报效祖国的赤子之心。

重难点教学重点1.软体动物的主要特征。

2.软体动物和人类的关系。

教学难点1•软体动物的主要特征。

教法学法观察法,讨论法教具学具准备河蚌的浸制标本、各种软体动物的图片、自制课件教学过程教学设计二次备课一、查学诊断线形动物和环节动物主要特征:代表动物:下图中是线形动物的有:。

是环节动物的有:。

二、示标导入教师猜谜:i°没有手,没有脚,背着房子到处走,有谁把它碰一碰,赶紧缩到房里头。

i 土请同学们猜一下这是什么动物?对,是蜗牛。

那同学们知不知道蜗牛属于哪种动物啊?对,那我们今天就来了解一下软体动物。

三、导学施教(一)软体动物利用多媒体展示蜗牛、河蚌、石鳖、乌贼等儿种常见软体动物的图片,并让学生进行识别,让学生想一想,这几种动物的形态、结构是否一样?教师进一步指出:这些动物尽管在形态、结构上存在着很大差异,但是它们都属于软体动物。

下面我们通过软体动物的代表一一河蚌来了解软体动物的特点。

软体动物:软体动物贝壳内的身体非常柔软。

软体动物种•类繁多,现存种类有10万种以上,为动物界第二大类群。

常见软体动物有:有生活在淡水屮的河蚌、生活在陆地湿润处的蜗牛、生活在海洋中的扇贝、文蛤、缢蛭、石蹩、乌贼、章鱼等。

河蚌、扇贝、文蛤等软体动物外面有两片大小相近的石灰质,因而被称为类。

壳内柔软身体表面包裹着,贝壳是分泌物形成的。

(二)观察河蚌的内部结构挂上河蚌的结构图片,组织学生观察。

双壳类动物的运动、呼吸、摄食教师提出问题:1.你是怎样区分图中的贝壳、外套膜、鲍、足及入水管和岀水管的?贝壳的作用是什么?2 .你.所观察的动物是靠什么结构运动的?3.你所观察的动物是靠什么结构呼吸的?4.它是如何获取食物的?教师总结:(1)河蚌外面有两片大小相近的石灰质贝壳,因而称为双壳类。

软体动物教案初中生物一、教学目标:1. 了解软体动物的特点和分类;2. 掌握软体动物的生活习性和生态地位;3. 能够通过观察和实验,了解软体动物的生长发育过程。

二、教学重点:1. 理解软体动物的特点和分类;2. 了解软体动物的生活习性和生态地位;3. 掌握观察和实验软体动物的方法。

三、教学内容:1. 软体动物的特点和分类:(1)软体动物的特点:外骨骼柔软,无脊柱,体表常有壳。

(2)软体动物的分类:头足类、腹足类和双壳类。

2. 软体动物的生活习性和生态地位:(1)软体动物的生活习性:水栖或陆栖,以滤食、捕食或腐食为主要方式获取食物。

(2)软体动物在生态系统中的地位:是海洋、淡水和陆地生态系统中的重要组成部分,是生态系统中的关键种群。

3. 观察和实验软体动物的生长发育过程:(1)观察软体动物的形态特征;(2)观察软体动物的生活习性;(3)实验软体动物的生长过程。

四、教学方法:1. 讲授相结合:通过讲解软体动物的特点和分类,帮助学生建立对软体动物的基本认识;2. 实验观察:通过实验让学生亲自观察软体动物的生长发育过程,加深对软体动物的了解;3. 讨论交流:通过小组讨论、互动问答等形式,促进学生思维的启发和观念的转变。

五、教学评价:1. 观察实验:学生能够独立完成软体动物的观察实验;2. 问答测试:学生能够回答关于软体动物特点、分类和生活习性的问题;3. 总结反思:学生能够通过总结反思,加深对软体动物的认识和理解。

六、教学改进:1. 制定教学计划:根据学生的实际情况,制定灵活多样的教学计划,确保教学效果;2. 多样化教学手段:利用多种教学手段,激发学生的学习兴趣,提高教学效果;3. 及时反馈评价:及时进行学生学习情况的评价和反馈,及时调整教学方法,提高教学质量。

第三节软体动物和节肢动物

(第 2 课时)

一、教材分析

本节选自人教版初中《生物学》教材八年级上册第五单元第一章第三节《软体动物和节肢动物》,《节肢动物》是本节第二课时,继学习了腔肠动物、扁形动物、

线形动物、环节动物、软体动物之后,最后安排学习的第六种无脊椎动物。

它是进

化程度最高的一类无脊椎动物,也是动物界的第一大类群。

本节课主要内容:节肢

动物的主要特征、昆虫的主要特征、节肢动物与人类生活的关系。

二、学情分析

学生对节肢动物动物中的昆虫是比较熟悉,已有对昆虫的一些知识和生活经验,但是容易把一些动物混淆为昆虫,例如蜘蛛、蜈蚣等。

八年级的学生思维活跃,具备一定的观察能力和分析、归纳能力,教学中充分利用这些优势,开展小组活动,如观察标本、观察图片、对课前搜集的资料进行分析总结等,调动学生学习的积极性。

三、教学目标

通过观察标本与图片,概述节肢动物与昆虫的特征,认同生物与环境相适应、结构与功能相适应的生物学观点。

通过讨论交流,说出节肢动物与人类生活的关系。

四、教学重点:

节肢动物的主要特征;节肢动物与人类生活的关系。

五、教学难点:

节肢动物的主要特征。

六、教学准备

教师准备:PPT、节肢动物标本(蝗虫、蜈蚣、七星瓢虫、蜘蛛、虾)。

学生准备:课前搜集节肢动物与人类生活关系的实例。

七、教学过程。

初中生物软体动物教案年级:初中课时:1课时教学目标:1. 认识软体动物的特点和分类。

2. 了解软体动物的生活习性和生态功能。

3. 掌握软体动物的解剖结构和功能。

教学重点和难点:1. 软体动物的分类和特点。

2. 软体动物的生活习性和生态功能。

教学准备:1. 多媒体教学设备。

2. 生物课本和图书。

3. 实验设备和实验器材。

教学内容和步骤:1. 导入(5分钟):通过图片或视频展示软体动物的外观特点,引起学生的兴趣和好奇心。

2. 探究(15分钟):让学生观察实验材料中的软体动物标本,了解软体动物的形态结构、生活习性和分类特点。

引导学生探讨软体动物在生态系统中的重要性和生态功能。

3. 理论讲解(10分钟):通过多媒体教学和课本知识,介绍软体动物的分类和特点,以及其在生态系统中的作用。

4. 实践操作(15分钟):让学生自行进行软体动物的解剖实验,观察和记录软体动物的主要内部器官和功能。

5. 总结(10分钟):让学生总结软体动物的特点、分类和生活习性,并思考软体动物在生态系统中的作用和重要性。

6. 作业布置:布置作业让学生自行阅读相关资料,了解更多有关软体动物的知识,并准备下节课的小测验。

教学方式:1. 视听教学。

2. 实验操作。

3. 讨论和分享。

教学评价:1. 学生的课堂表现。

2. 实验操作的完成情况。

3. 课后作业的完成情况。

拓展延伸:引导学生进行软体动物的实地观察和调查,了解软体动物在不同生态环境中的适应性和生存策略。

带领学生进行相关主题的研究和讨论,提高学生的综合分析和解决问题能力。

第三节软体动物和节肢动物一、教学目标1.概述软体动物和节肢动物的主要特征。

2.举例说明双壳类动物和昆虫的结构特征与功能相适应。

3.概述软体动物和节肢动物与人类生活的关系。

4.认同应辩证地认识软体动物和节肢动物与人类的益害关系。

二、教学重点和难点1.教学重点概述软体动物和节肢动物的主要特征以及它们与人类生活的关系。

2.教学难点举例说明双壳类动物和昆虫的结构特征与功能相适应。

三、教学设计思路软体动物和节肢动物是动物界种类最多的两大类群。

这两大类群中的许多动物是学生比较熟悉的。

初中学生的形象思维较强,所以在教学中要充分地利用学生已有的知识和经验,尽可能地组织学生动手实验,同时采取问题引导、表格归纳等方式,使学生通过观察和分析,由具体动物的特征逐步归纳总结出软体动物和节肢动物的主要特征。

通过比较软体动物和节肢动物的主要特征,说明节肢动物的结构更为复杂。

此外,运用讨论、资料分析等多种手段和方法,引导学生学会辩证地看待动物与人类的关系。

四、教学准备1.教师准备有关软体动物和节肢动物的图片、视频资料,常见的双壳类动物(如河蚌、扇贝、文蛤、缢蛏等),解剖的实验器材,节肢动物(蝗虫、七星瓢虫、蜘蛛、蜈蚣、虾等)的标本,搜集软体动物和节肢动物与人类生活相关的实例资料等。

2.学生准备搜集与人类生活密切相关的软体动物和节肢动物的实例(如有条件,还可调查市场中软体动物的种类,并准备1至2种熟悉的种类用于交流。

)五、教学过程皮的情况和蜕皮后身体的变化。

观实例中更好地理解蜕皮的意义。

提问:蝗虫的呼吸方式又与它的生活环境有什么关系?课后思考引导学生将所学的动物类群进行比较,按照结构的复杂程度进行排序,想一想在漫长的生物进化历程中,哪种生物可能出现得较早?哪种生物可能出现得较晚?课后结合前面已学过的动物类群进行综合比较,相互交流。

引导学生将所学的知识融会贯通,为今后学习生物的进化打基础。

六、板书设计第三节软体动物和节肢动物。

初中生物软体动物的教案

教学目标:

1. 了解软体动物的特点和分类。

2. 掌握软体动物的主要类型和特征。

3. 能够通过观察实物和图片进行鉴别软体动物。

教学内容:

1. 软体动物的特点和分类。

2. 软体动物的主要类型和特征。

3. 观察与鉴别软体动物。

教学准备:

1. 实物:各类软体动物的模型或标本。

2. 图片:展示软体动物的各类图片。

3. 教学PPT。

教学过程:

一、导入(5分钟)

教师简要介绍软体动物的概念,并提出软体动物的特点引发学生的探索和思考。

二、学习与探究(20分钟)

1. 教师介绍软体动物的主要类型和特征,通过PPT和图片展示各类软体动物的外部特征。

2. 学生观察实物或图片,试图鉴别软体动物的种类,并做简单分类。

三、练习与讨论(15分钟)

1. 学生分组进行讨论,总结软体动物的特征和分类方法。

2. 组织学生在小组内相互交流并做简单分类练习。

四、展示与总结(5分钟)

教师邀请学生展示他们的分类成果,并进行简单总结软体动物的特点和分类方法。

五、作业布置(5分钟)

要求学生下载软体动物图片,对其进行分类和描述,并写一篇关于软体动物的观察报告。

教学反思:

软体动物是生物世界中重要的分类群之一,通过这节课的学习,学生对软体动物的种类和特征有了初步的了解,并培养了动手能力和观察能力。

在课后作业中,通过实际观察和分类,进一步加深学生对软体动物的印象和认识。