大陆漂移说(动画演示有解说)

- 格式:ppt

- 大小:1.32 MB

- 文档页数:5

浙教版七年级上科学同步学习精讲精练第3章人类的家园——地球3.6地球表面的板块目录 (1) (2) (3) (4) (10)一、大陆漂移学说1.太陆漂移说的创始人——魏格纳,提出这个学说的时间是1915年。

2.主要内容地球的陆地在2亿年前还是彼此相连的一个整体(联合古陆),周围是一片广阔的海洋。

后来,由于受到力的作用,才不断分离并漂移到现在的海陆位置。

3.魏格纳的“大陆漂移学说”的主要依据(1)大西洋两岸大陆轮廓(非洲西海岸与南美洲东海岸)的可拼合性。

(2)其他大陆漂移的证据①相邻大陆在地层上有许多相似性和可拼合性。

②古冰川遗迹的分布。

③古生物化石的分布。

二、海底扩张学说1.提出者——哈里•赫斯和迪茨。

2.主要理论在大洋中部形成一个地壳裂缝(称洋中脊),那里热的地幔物质不断上涌出来,把洋壳上较老的岩石向两边不断地推开。

在洋壳上方的大陆地块,像在输送带上一样被推着一起向两边移动。

三、板块构造学说1.板块:地球的岩石圈好像一整块拼好的七巧板。

这些一小块一小块的“七巧板”叫作板块。

它们是被海岭、海沟和巨大的山脉分割而成的。

2.六大板块:亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块。

这些板块“漂浮”在软流层上,相互不断地发生碰撞和张裂。

一般说来,板块的内部,地壳比较稳定,两个板块之间的交界处,是地壳活动比较活跃的地带,易发生火山与地震。

3.板块构造学说的应用:用来解释火山、地震的形成和分布,以及矿产的生成和分布等。

4.板块的运动形式(1)板块相撞、相挤压:形成高原和山脉,如青藏高原和喜马拉雅山就是这样形成的。

(2)板块张裂:形成裂谷和海洋,如东非大裂谷、印度洋、大西洋就是这样形成的。

【重要提示】(1)魏格纳是依据大西洋两岸大陆轮廓的可拼合性和其他大陆漂移的证据提出“大陆漂移学说”的。

(2)“由魏格纳的意外发现到创立大陆漂移说并发展成板块构造理论”的过程,使我们再一次理解“通过现象→提出假说→论证假说一形成理论一指导实践”的科学研究的基本过程,感悟假说在科学研究中的重要作用。

地理学科集体备课活页纸学科地理主备人总课时10 课题第二章第二节海陆的变迁课时1课时课型新授课教学目标1.阅读图文资料,了解海陆变迁的事实、大陆漂移学说的观点。

2.通过阅读图文资料,知道板块构造学说的基本观点,运用板块构造理论解释有关地理现象的成因。

3.通过阅读地图,说出世界主要火山、地震的分布规律,说明火山、地震分布与板块运动的关系。

教学重点 1.大陆漂移学说。

2.板块构造学说。

教学难点世界火山地震带的分布与板块运动的关系;板块构造理论。

课堂教学设计教学环节教学过程二次备课第一步互助探究【环节1:教师导入】师友互查:1.写出图中数字代表的大洲名称和字母代表的大洋名称。

大洲①②③④⑤⑥⑦大洋A B C D2.北美洲的岛是世界面积最大的岛屿。

3.大洲分界线(引入新课)教师点评师友复习情况,设问:世界上的这些大洲和大洋是一直这样分布的吗?它们曾以怎样的面貌存在过呢?引出课题。

第一步互助探究【环节2:师友探究】阅读课本37-44页,师友共同完成下列互助提纲:1.读P37-38图,了解海陆变迁的原因及例子。

2.阅读P39图文,找出大陆漂移说的基本观点和证据。

3.阅读P41.42图文,学习板块构造学说的基本观点。

4.读P42图2.22,把握六大板块的名称及分布。

第二步互助释疑【环节1:师友释疑】一、海陆变迁原因及例子1.“沧海桑田”原意是指,现代科学研究表明, . 和是造成海陆变迁的主要原因。

此外,人类的活动,例如等,也会引起海陆的变化。

2.师友举例:(1)喜马拉雅山中的海洋生物化石(2)我国东部海底发现了古河流等一些遗迹(3)荷兰的围海大坝二、大陆漂移说阅读课本图文资料,师友完成以下问题:1. 大陆漂移说学说是国的科学家提出来的。

2.基本观点:2亿年前各大洲连成,它的周围是广阔的。

后来,原始大陆,缓慢地;现在形成的分布状况。

3.读图2.19和2.20,师友依据大陆漂移说,对图中的现象作出合理解释。

三、板块的运动阅读课本图文资料,师友自主学习完成以下问题:背景:20世纪60年代,在学说的基础上,科学家提出学说。

备战中考:大陆漂移学说专题训练讲义一、大陆漂移学说考点1、大陆漂移假说是由德国科学家魏格纳提出的用来解释地壳运动和海陆分布、演变的理论。

2、主要内容:在两亿年前,地球上各大洲是相互连接的一块原始大陆,它的周围是一片汪洋。

后来,原始大陆分裂成几块大陆,缓慢地漂移分离,逐渐形成了今天七大洲、四大洋的分布状况。

3、相关证据:非洲西岸和南美洲东岸地质构造和古地层的相似性,古生物的相似性,大陆轮廓的吻合性。

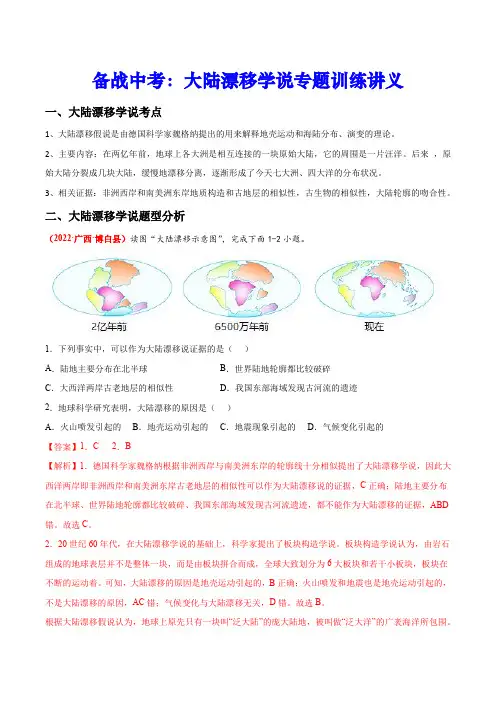

二、大陆漂移学说题型分析(2022·广西·博白县)读图“大陆漂移示意图”,完成下面1-2小题。

1.下列事实中,可以作为大陆漂移说证据的是()A.陆地主要分布在北半球B.世界陆地轮廓都比较破碎C.大西洋两岸古老地层的相似性D.我国东部海域发现古河流的遗迹2.地球科学研究表明,大陆漂移的原因是()A.火山喷发引起的B.地壳运动引起的C.地震现象引起的D.气候变化引起的【答案】1.C 2.B【解析】1.德国科学家魏格纳根据非洲西岸与南美洲东岸的轮廓线十分相似提出了大陆漂移学说,因此大西洋两岸即非洲西岸和南美洲东岸古老地层的相似性可以作为大陆漂移说的证据,C正确;陆地主要分布在北半球、世界陆地轮廓都比较破碎、我国东部海域发现古河流遗迹,都不能作为大陆漂移的证据,ABD 错。

故选C。

2.20世纪60年代,在大陆漂移学说的基础上,科学家提出了板块构造学说。

板块构造学说认为,由岩石组成的地球表层并不是整体一块,而是由板块拼合而成,全球大致划分为6大板块和若干小板块,板块在不断的运动着。

可知,大陆漂移的原因是地壳运动引起的,B正确;火山喷发和地震也是地壳运动引起的,不是大陆漂移的原因,AC错;气候变化与大陆漂移无关,D错。

故选B。

根据大陆漂移假说认为,地球上原先只有一块叫“泛大陆”的庞大陆地,被叫做“泛大洋”的广袤海洋所包围。

大约两亿年前,泛大陆开始破裂,碎块像浮在水上的冰块一样向外越漂越远。

距今大约两三百万年前,形成现在七大洲,四大洋的基本面貌。

大陆漂移学说大陆漂移学说dà lù piāo yí shuō大陆漂移的设想早在19世纪初就出现了,最初的提出是为了解释大西洋两岸明显的对应性。

直到1915年,德国气象学家阿尔弗雷德·魏格纳(Alfred Wegener)的《大陆和海洋的形成》问世,才作为一个科学假说受到广泛重视。

在这本不朽的著作中,魏格纳根据拟合大陆的外形、古气候学、古生物学、地质学、古地极迁移等大量证据,提出中生代地球表面存在一个泛大陆(Pangea),这个超极大陆后来分裂,经过二亿多年的漂移形成现在的海洋和陆地。

由于当时受对地球内部构造和动力学的知识局限,大陆漂移和动力学机制得不到物理学上的支持。

魏格纳学说的不幸遭遇在于他倡导大陆漂移的同时却认为大洋底的稳定。

直到他去世的20年后,抛弃洋底稳定不动的海底扩张学说提出,人们对大陆漂移的兴趣又复萌了。

魏格纳是德国气象学家、地球物理学家,1880年11月1日生于柏林,1930年11月在格陵兰考察冰原时遇难。

魏格纳以倡导大陆漂移学说闻名于世,他在《大陆和海洋的形成》这部不朽的著作中努力恢复地球物理、地理学、气象学及地质学之间的联系——这种联系因各学科的专门化发展被割断——用综合的方法来论证大陆漂移。

魏格纳的研究表明科学是一项精美的人类活动,并不是机械地收集客观信息。

在人们习惯用流行的理论解释事实时,只有少数杰出的人有勇气打破旧框架提出新理论。

但由于当时科学发展水平的限制,大陆漂移由于缺乏合理的动力学机制遭到正统学者的非议。

魏格纳的学说成了超越时代的理念。

魏格纳去世30年后,板块构造学说席卷全球,人们终于承认了大陆漂移学说的正确性。

由此可见到:一种正确的理论在其初期阶段常常被当作错误抛弃或是被当作与宗教对立的观点被否定,后期阶段则被当作信条来接受。

但无论如何,人们至今还纪念魏格纳的,不是他生前冷遇与死后热闹,而是他毕生寻求真理、正视事实、勇于探索和不惜献身的科学精神。

![地理海陆变迁[优秀范文五篇]](https://uimg.taocdn.com/32e801f0185f312b3169a45177232f60dccce74a.webp)

地理海陆变迁[优秀范文五篇]第一篇:地理海陆变迁【教学目标】1、通过对海陆变迁及大陆分离的若干证据和分析,培养学生观察、感知、分析、归纳、表达等认识能力。

2、通过对相连证据的找寻方向的探究,提高学生研究手段的科学性,形成科学的思维方法。

3、知道板块构造学说,说出世界著名山系及火山、地震的分布与板块运动的关系。

4、通过板块运动及产生的一系列后果的探究过程,培养学生的探究学习的方法及发现问题、分析问题、解决问题的能力。

5、初步形成探究,求真求实的精神,激发学生学习地理的兴趣。

【教学重点】1、寻找大陆漂移的证据2、用板块运动学说解释一些现象【教学难点】1、火山、地震的分布与板块运动的关系【教学设计】一、案例导入:案例一:喜马拉雅山中发现海洋生物化石,投影出示喜马拉雅海洋生物化石图片案例二:台湾海峡发现古代森林的遗迹二、海陆变迁的原因喜马拉雅山————地壳变动台湾海峡———海平面升降澳门填海造陆——人类活动三、大陆漂移学说1、魏格纳最初的发现2、大陆漂移学说的内容3、找寻证据(培养学生)4、魏格纳带给我们的启示(德育渗透)学生回答:他认为地球上各大洲曾经是相互连接的一块大陆,后来才慢慢漂移成现在这个样子。

魏格纳偶然发现了什么,让他有了大陆漂移的猜想?学生回答:大西洋两岸的非洲大陆和南美洲大陆轮廓吻合,假想它们以前可能是连在一起的。

发现非洲大陆和南美洲大陆轮廓吻合,能不能直接它们原先就是连在一起的?为什么?学生回答:不能,因为会有巧合。

很好,现在我们做个实验来证明大家的观点。

(实验一:教师课前准备一张报纸A,撕出一个角1,再在另一张报纸上撕出一个和角1一模一样的角2),教师分别将角1和角2与原报纸A拼成完整的一张报纸,然后提问:角1和角2的轮廓都能与这张报纸相吻合,但哪一个才真正是这张报纸的一部分呢?为什么?学生回答:角1,因为角1上的文字和图片与原报纸拼合后一一对应。

同学们观察十分仔细,那么魏格纳又寻找了哪此证据呢?学生回答:非洲大陆和南美洲大陆拼合的几种古老地层相似,另外,鸵鸟不会飞,海牛生活在热带的浅海,按理它们都没有远涉大洋的能力,他们在非洲和南美洲大陆都有分布。

课时教案(一)创设情境、导入新课1、课前播放《冰河世纪》片段,由此导入新课。

幽默风趣的动画片导入方式,海陆变迁的疑问,激起学生探究的兴趣,用问题情景将学生的注意力很快吸引到课堂上来。

2出示课时学习目标让学生有目的有重点的进行学习。

(二)探究新知A、沧海桑田【提出例证、质疑探究】展示图片资料1、学生小组合作,根据现象推断变化并简要解释。

2、交流汇报,体会海陆是不断变迁的。

教师附以课件简图,师生总结引起海陆变迁的原因。

在教学中,选择反差大的材料,让学生产生疑问,保持学习兴趣,养成善于动脑思考、敢于开口提问合作学习的习惯。

充分利用多媒体的优势,让学生获得更多的感性认识,层层递进的分析解决重点。

B、从世界地图上得到的启示【设疑过渡,观察猜想】海陆是不断变迁的,那么我们脚下的大地,生活得大洲是自古如此吗。

同学们不要急着下结论我们来观察一下世界地图。

(课件出示世界地图)通过被撕开的两张纸可以还原为一张纸,介绍“探究法”的学习方法。

观察非洲和南美洲轮廓特点,大胆进行猜想非洲和南美洲在很久以前是不是曾经连在一起?引出:大陆漂移。

环环相扣,层层设疑的学习过程不断激发学生探索的欲望。

【大胆假想】读材料了解魏格纳和大陆漂移假说。

【寻找证据】小组合作收集资料、证据说明大陆漂移假说的科学性,同时采用直观演示的方法说明观点、看法。

让学生自主参与、动手体验、反思交流。

发散学生思维,培养学生求真求实积极探究的科学精神。

C、板块运动【观察动画,图说地理】1、动画演示:大陆漂移2、学生观察,描述,教师课件引导。

3、畅所欲言:从魏格纳与大陆漂移学说的故事中得到了什么启示?多媒体演示大陆漂移,增强其直观性,畅所欲言的活动,启迪学生的探究意识,培养学生求【导出结论】视频展示大陆漂移的观点。

真求实的探索精神。

【设疑过渡】大陆为什么会漂移?人们经过不懈的探索,在大陆漂移说基础上创立了板块构造学说。

质疑大陆漂移学说,引出板块构造学说理论。

【合作读图、理解学说】1、引导学生读图,自主发现地理信息,合作总结板块构造学说的主要观点。

海海底的古河道和古森林遗迹、荷兰的围海造陆探究二:从世界地图上得到的启示(一)大陆漂移假说的由来1.把非洲东部和南美洲西部轮廓拼接起来思与学:魏格纳从世界地图上得到的启示(二)大陆漂移假说的内容大约两亿年前,地球上各大洲是相互连接的一块大陆,周围是一片汪洋。

后来,原始大陆才分裂成几块,缓慢地漂移分离,逐渐形成了今天七大洲、四大洋的分布状况。

动画演示:观察大陆漂移过程,关注大西洋面积的变化(三)解释地理现象请你运用大陆漂移说的观点,对图示地理现象作出合理解释探究三:板块的运动(一)六大板块及运动1.展示六大板块示意图,找出六大板块、几乎全部位于大洋中板块及印度洋板块的陆地组成。

动手操作:轮廓吻合对此,德国科学家魏格纳提出了大陆漂移假说启示:大胆猜想→搜集资料+实地考察读图观察:大西洋面积不断扩大学以致用:动物分布相似:大西洋两岸都发现了距今超过2.5亿年的爬行类动物化石,而其他地区未曾发现。

古老地层相似:这好比撕破了的一张报纸,拼合以后的印刷文字和行列也一一对应。

读图分析:六大板块:亚欧板块、太平洋板块、非洲板块、印度洋板块、美洲板块、南极洲板块;太平洋几乎全部位于大洋中;阿拉伯半岛、印度半岛、澳大利亚大陆都位于印度洋板块。

2.板块运动观察板块内部与板块交界地带地壳的运动状况。

(二)火山、地震带分析火山地震与板块运动的相关性,并找出世界两大火山地震带。

实例:日本地震和土耳其地震提示:我国位于两个火山地震带交汇处,多火山、地震生活常识:地震来了,该如何自救(三)解释地理现象观察板块交界处的两种地壳运动,分析相关地理现象。

联系实际:结合所学内容,分析阿尔卑斯山脉和安第斯山脉的成因。

结合所学内容,预测喜马拉雅山脉、地中海和红海的未来。

大陆漂移说大陆漂移学说,最初由奥特利乌斯(Abraham Ortelius)在1596年提出,后来德国科学家阿尔弗雷德·魏格纳在1912年加以阐述,中文中“大陆漂移说”、“大陆漂移假说”均指同一概念。

解释地壳运动和海陆分布﹑演变的学说。

大陆彼此之间以及大陆相对于大洋盆地间的大规模水平运动﹐称为大陆漂移。

大陆漂移说认为﹐地球上所有大陆在中生代以前曾经是统一的巨大陆块﹐称之为泛大陆或联合古陆﹐中生代开始﹐泛大陆分裂并漂移﹐逐渐达到现在的位置。

1 基本简介大陆漂移学说最初由奥特利乌斯(Abraham Ortelius)在1596年提出,后来德国科学家阿尔弗雷德·魏格纳在1912年加以阐述,中文中“大陆漂移说”、“大陆漂移假说”均指同一概念。

盆地间的大规模水平运动﹐称为大陆漂移。

大陆漂移说认为﹐地球上所有大陆在中生代以前曾经是统一的巨大陆块﹐称之为泛大陆或联合古陆﹐中生代开始﹐泛大陆分裂并漂移﹐逐渐达到现在的位置。

2 发展历程2.1 提出学说大陆漂移说是阿尔弗雷德·魏格纳(1880—1930)在1912年一篇重要的学术论文中提出来的,并且在几年后(1915)出版的一部专著中加以发展和完善。

人们几乎立刻就意识到了这个假说潜在的革命性质,因为它要求对地理学的全部基础进行重新修订。

20世纪20-30年代间,地理学家对大陆运动的观念进行了广泛的讨论,结果,反对意见几乎是同声一片。

因此,魏格纳提出的地球漂移说长期以来处于我所说的理论革命阶段,直到50年代中期,不断发现的新证据才越来越对大陆可能运动的假说有利。

但直到本世纪(20世纪)60年代,一场地球科学革命才真正发生。

2.2 历史分析历史分析表明,这场地球科学革命结束了长达半个世纪之久的理论革命状态外仅仅是因为人们勉强接受了一整套已处休眠状态或早先被摒弃的观念或理论。

这场科学革命伴随着研究地球的新手段和传播知识的新技术的产生而产生。

海陆的变迁教学设计(精选3篇)海陆的变迁教学设计(精选3篇)作为一名无私奉献的老师,很有必要精心设计一份教学设计,借助教学设计可以让教学工作更加有效地进行。

写教学设计需要注意哪些格式呢?下面是小编收集整理的海陆的变迁教学设计(精选3篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

海陆的变迁教学设计1【教学目标】1.知识与技能举例说明地球表面海陆的变迁。

了解大陆漂移和板块运动学说的基本观点。

说出世界著名山系及火山、地震分布与板块运动的关系。

2.过程与方法通过拼图和分析示意图,培养读图能力、想象能力和推理能力。

运用板块运动学说,解释地球表面基本面貌的形成及发展变化。

3.情感态度与价值观通过大陆漂移—板块运动学说的发展变化,进行科学史教育及科学兴趣、科学方法和探究精神的培养:通过从现象到本质的研究,提高学生对探究事物本质的科研兴趣;通过魏格纳的故事,激发勇于创新的精神。

【教学重点、难点】1.教学重点寻找大陆漂移的证据用板块运动学说解释一些现象。

2.教学难点火山、地震的分布与板块运动的关系。

【教学方法】:演示、分析、讨论、推理为主的教学方法。

【教学设计】一、沧海变桑田引入:师:同学们听说过“沧海桑田”这个成语故事吗?“沧海桑田”原意指的是什么?学生回答:海陆变迁师:在地球上海陆变迁的例子很多,不仅有沧海变桑田,也有桑田变沧海。

(投影1)——喜马拉雅山中的海洋化石谁来说说为什么喜马拉雅山中会有海洋化石?学生回答:说明很久以前这里曾经是海洋。

师:对,地壳运动使这里从沧海变成了桑田。

(投影2)——东部海域的海底发现古河流的遗迹谁来说说为什么东部海域的海底会发现古河流的遗迹?学生回答:说明很久以前这里曾经是陆地。

师:对,海平面的上升使这里从桑田变成了沧海。

(投影3)——荷兰填海造陆谁来说说为什么欧洲的荷兰全国三分之一的土地是通过围海造陆获得的?学生回答:因为荷兰有四分之一的陆地低于海洋,人们通过自己的力量对地面进行改造。

大陆漂移说的基本内容及重要意义赫次勒及福各特Heirtzler and Volgt 1971 曾根据平行於中洋脊的地磁异常分析大陆飘移及地极回移。

他们讨论之衣饰这样一个分析涉及很大数目的变数做结论。

但是他们将大陆飘移定义为〃嵌有大陆於板壳之间的特殊运动情形〃而简化了他们的结果。

这个观念的简单延伸可以容许将〃海洋飘移〃定义为嵌有海洋於壳间的特殊运动情形。

板至少太平洋的一部份显曾参与这样的运动。

大多数的证据显示自中生代以来至少中太平洋的一部份也许〃嵌在〃一块板壳之内曾经向北迁移大约20度或2000公里以上。

这个赫次勒福各特观念可以更进一步的延伸如注意到已知海洋及大陆地区的张裂屿扩张明显地是由深置的张力所致。

因此我们可以说〃海洋漂流〃及〃大陆扩张〃为对偶於大陆飘移及海底扩张的现象。

一个类似性质的证据发现在非洲张裂谷中谷中的火山作用在组成及体积上下都不同於海脊中央的情形这指出至少在某些情形扩张大陆之下的地热梯度比扩张海底之下者要低很多。

麦克道加尔分析生成上下与海脊峰顶有关地区中玄武岩流的发生。

杜威及柏德分析过载板壳边缘的蛇纹复岩体上冲带如在纽芬兰者所扮演的角色。

波斯哈得及麦克法兰认为加纳利群岛并不成为非大陆的喷出的独立巨大火山岩体。

此地区的地壳组成形成一个完整普系的岩石类型范围丛海洋的到大陆的物质指出那个地区有一个复杂的岩浆构造史。

总之纯粹大陆动态及海洋动态之间的区别显然并不如一度想像的那麼明显。

很多大陆的动态为海洋内类似动态的复制很多海洋的动态亦为大陆内类似动态的复制。

因此所有地表动态的有因机动体系必位海洋及大陆之下深处在一个比最老的大陆更老的全球性统一系统之内。

大陆飘移、岩浆活动、与全球地热形式因为大陆飘移几常与岩浆活动相连发生而岩浆活动则几沿著全球性最大热流量的发生指出在这三个现象间有一个有因的关系。

斯克雷特及法兰契图Sclater and Francheteau 1970 由一个全球性的分析认为正在扩张的板壳的交面海洋岩石圈散失的热其总量可达地球的总平均散湿热的百分之四十五。

湘教版(2024)地理七年级上册第三章《海陆变迁》教学设计一、教材分析(一)地位和作用《海陆变迁》是湘教版地理七年级上册第三章的重要内容。

它在教材中起着承上启下的作用。

前面学生已经学习了地球的海陆分布等基础知识,而本章内容将进一步引导学生探究海陆分布格局形成的原因以及变化过程。

通过对海陆变迁的学习,学生能够从动态的角度认识地球表面的形态,理解地球的演变历史,为后续学习板块构造学说、火山地震等知识奠定基础。

同时,这部分内容有助于培养学生的科学思维和探究精神,让学生树立海陆不断运动变化的辩证唯物主义观点。

(二)教材内容结构教材首先通过展示一些实例,如喜马拉雅山中发现海洋生物化石、我国东部海底发现古河道遗迹等,引发学生对海陆变迁现象的思考。

接着介绍了大陆漂移学说,阐述了魏格纳提出该学说的依据和主要观点。

然后引入板块构造学说,讲解了板块的划分、运动方式以及对地形地貌的影响等知识。

教材内容按照从现象到理论,从简单到复杂的逻辑顺序编排,符合学生的认知规律。

二、学情分析(一)知识基础七年级学生在小学科学课程以及地理课的前期学习中,已经对地球的形状、大小以及海陆分布等有了一定的认识,但对于海陆变迁这种宏观且抽象的地理现象,他们的认知还比较浅显。

他们在日常生活中可能听说过一些地震、火山等灾害,但对于这些现象与海陆变迁之间的联系缺乏深入理解。

(二)认知能力这个阶段的学生正处于从形象思维向抽象思维过渡的时期,对于直观、生动的事物比较感兴趣,但对于抽象的理论知识理解起来有一定难度。

不过,他们具有较强的好奇心和求知欲,喜欢探究新鲜事物,如果能够通过多样化的教学方法和手段,引导他们积极参与课堂活动,将有助于他们对知识的理解和掌握。

(三)学习特点学生在学习过程中更倾向于通过观察、实验、讨论等方式获取知识。

他们喜欢在互动中学习,小组合作学习的方式能够激发他们的学习积极性。

同时,学生对于与生活实际联系紧密的知识更易于接受,例如利用身边的地理现象来解释海陆变迁等内容,会让他们更有学习的成就感。