成都平原的地下地质结构与地震

- 格式:pdf

- 大小:212.68 KB

- 文档页数:2

汶川大地震后的成都:灾难与机遇导读:本文是关于汶川大地震后的成都:灾难与机遇,希望能帮助到您!汶川大地震对于成都区域经济的发展有怎样的影响?上午,成都抗震减灾局在金牛宾馆举办一个论坛,我应邀做《汶川大地震对成都区域经济发展影响》的演讲。

“5.12”地震短期效应是引起的消费需求下降以及未来不确定性因素增多会影响行为人对未来的收益预期和信心,这直接会影响投资需求。

招商引资形势会受到一定程度的影响。

凡事都有二重性。

距离震中70公里,成都毕竟经受住了8级地震的考验,这在世界地震史上,也属罕见。

事实上,成都在不经意间,已经赢得可能在未来会逐渐显现出来的巨大的投资机会。

(1)对成都地质环境稳定性的重新认识研究表明:成都平原地质结构稳定,独特的地质构造决定周围地震不会对其造成大的破坏。

成都处于扬子板块以西最边缘,紧挨青藏板块与龙门山断裂带,在后者的冲撞中向下凹陷,填集了大量沙泥、石灰岩等密度相对松软的沉积物,这些沉积物也同样有延缓应力的作用。

(2)对成都居住环境安全性的重新认识地震以后,人们非常关心成都居住环境安全性,也非常关注成都楼市的发展前景。

除了经济宏观因素的影响外,我认为,由于成都西北附近在此次地震中受损严重,成都主城区的稳定性和安全性凸现出来,这对于促进成都楼市良性发展有积极作用。

(3)对成都投资环境优越性的重新认识成都平坦的地貌和宜人的气候,加之闲适的文化和发达的创意产业,是最佳投资环境。

经过地震考验的成都平原,在自然条件的稳定性方面又赢得加分。

应该加大对于成都投资环境不仅没有改变,反而更加优越的宣传。

(4)抗震救灾带来新的发展机遇和条件由于抗震救灾,使得成都成为全国和全世界目光的交汇点,事实上也带来巨大的人气、信息、资金、项目和政策关注。

成都实际上是全国灾后重建的重要物质、资金和信息的集散地,这对于成都的中心枢纽作用有新的提升;抗震救灾的特殊任务,也会加速一些重大项目的进展并放大其效应,比如成都至都江堰快速客预计1010年5月建成,成都至都江堰只需30分钟行程,这将形成成都和都江堰新的物流机会和产业发展会。

成都沙河地区地质水文情况成都市沙河地区位于成都盆地南部,地处峨眉山地震带东横断断裂带的南段,因此地质构造复杂,形成了多种类型的地质单元,对地下水和表面水系统产生了巨大影响。

本文将介绍成都沙河地区的地质构造、地下水和表面水情况。

地质构造成都沙河地区主要由南北走向的冈底斯山和东西走向的峨眉山构成,其中冈底斯山是四川盆地的北缘山脉,由晚古生代和中生代构造活动形成,主要岩石类型包括砂岩、页岩、泥岩等。

峨眉山是岷山的支脉,由早古生代和中古生代构造活动形成,主要岩石类型包括凝灰岩、火山岩、石英岩等。

成都盆地南部还有一些中生代的花岗岩台地和地塬,这些地形多呈阶梯状,主要岩石类型包括花岗闪长岩、二长花岗岩、黑云母花岗岩等。

在地质构造上,这些地形主要由冈底斯山北缘向盆地内倾的古隆起和千折谷地构成。

地下水成都沙河地区地下水主要分布在全新统以下地层中,以各种类型的砾石沉积岩和砂砾岩中所藏水量最大。

其中,中新世砾石沉积岩是沙河地区最主要的含水层。

地下水主要靠地下水位水泵或井抽取利用,也有一些在水系,尤其是在滩涂处的滤井和观测井中获得。

成都沙河地区地下水的水质较差,主要是因为长期的工业、农业、城市垃圾等活动所带来的化学物质和污染物的输入。

同时,地下水分布较为分散,自然条件不利于地下水交流和补给补充,加上采空区的饮用水井,挤压型水源减少,为了解决供水难题,需要加强水源保护和提高地下水开发利用的科学性和独立性。

表面水成都沙河地区表面水主要由岷江和其支流所形成,此外还有一些原污水沟、小渠道等。

在这里,河流水的数量、质量和治理都成为地区环保的重点工作。

岷江干流因为流量较大,相对于季节和水源来说,水质表现和引用未明显受到影响。

但在流经城市时,由于城市污水等的排放污染,水质明显下降,直接影响到成都市水的质量。

此外,成都沙河地区还分布着许多小型水库、水塘和灌溉水渠,它们对农业生产和生活供水有着重要意义。

结论成都沙河地区的地质构造和气候条件对地下水和表面水的形成、存储和分布产生了重要影响。

从汶川大地震看紫坪铺水库对成都平原的影响孙彦楠(电子信息学院电子信息科学类0942051201)摘要总的来说紫坪铺水库对于成都平原的影响包括以下几个方面:对生态系统的影响、由地震引发的溃坝灾难、对都江堰古迹的影响等。

其中最缓慢的当属对于当生态系统的影响,而最严重的当属溃坝危险,而对都江堰古迹的影响则是最无法逆转的。

未来是不是还将有发生在库区的余震,甚至说其它几条断裂带引起的地震,谁也说不清楚,但1976年中国唐山7.8级地震,1995年日本版神7.2级地震,1999年中国台湾集7.6级地震等,都是由于活动断裂快速挫动所引起的,紫坪铺水库的危机无未解除。

关键字溃坝地上河断流都江堰引言“大坝保不住,都江堰就保不住,成都也保不住。

”这是紫坪铺水库在512大地震后危机期间一位不愿透露姓名的水利专家的评价。

紫坪铺的安危对于成都平原安全问题的影响不言而喻,而地震所造成的大坝损坏、滑坡泥石流等问题直接威胁到了紫坪铺水库的安全。

紫坪铺水库一直是一个具有争议的工程,早在1997年工程立项的时候就有很多反对的声音,很多专家学者纷纷撰文指出工程存在的种种隐患,在512大地震中很多隐患充分暴露出来。

通过对紫坪铺工程问题的反思,西部大开发在建设中应该更多的考虑一下安全的问题。

正文1紫坪铺水库简介紫坪铺水库是四川省最大的水库,它位于四川省都江堰市麻溪乡,岷江上游干流处。

工程以灌溉、城市供水为主,兼顾防洪、发电、环保用水、旅游等综合效益的水利工程。

最早是在1958年开始建设的,但因暴雨冲垮大坝和苏联专家的撤走而被搁置,后来它于2001年3月29日在争议中动工,2006年12月竣工。

2危机回顾紫坪坝水库最初设计是抗震8度,但是在512汶川大地震中水库大坝实际上经历了11度的强震(这说明其中很多危险的解除不是工程质量的保证,而是幸运),地震造成紫坪铺水库大坝面板发生裂缝,厂房等其他建筑物墙体发生垮塌,局部沉陷,避雷器倒塌,整个电站机组全部停机。

成都平原内汶川M_S8.0级地震的地表变形杨晓平;李安;刘保金;酆少英;陈献程;石金虎;寇昆朋;郭新景【期刊名称】《地球物理学报》【年(卷),期】2009(052)010【摘要】2008年5月12日汶川8.0级大地震发生在青藏高原东缘龙门山推覆构造带上,除映秀-北川断裂、灌县-江油断裂上各形成240 km和72 km 长的地表破裂带外,可能在成都平原西部的什邡市师古镇附近形成一条弱地表破裂带.成都平原内的地震地表破裂带与龙门山区的2条地震破裂带构成倾向北西的叠瓦状逆断裂地震地表破裂系统.野外调查发现,师古镇南肖家院-庆云庵建筑物严重破坏带、水渠跌水、地表褶皱、喷砂和地裂缝带走向30°,延伸长度约7.5 km.探槽开挖表明,地表地震褶皱陡坎下的地层发生弯曲变形,汶川地震使断层上盘的地面和最新地层褶皱隆起0.2 m.TC2探槽中的粘土层底面褶皱隆起0.4 m,它可能记录到汶川地震之前另外一次与汶川地震大小相当的古地震事件.浅层地震勘探资料表明,平原区出现地震地表破裂的位置不仅存在晚更新世活动断裂,而且伴生有第四纪活动褶皱.%The 12 May 2008 Wenchuan M_S8. 0 earthquake occurred on the Longmen Shan (Mountains) thrust-nappe structure zone in the eastern margin of the Tibetan plateau. It has produced 240 km long and 72 km long rupture zones on the surface along the Yingxiu-Beichuan fault and Guanxian-Jiangyou fault, respectively, which are branches of the Longmen Shan fault system. Besides, our field investigation found that this shock has also caused a weak rupture zone on the ground nearby the Shigu town, Shifang city that lies in the western Chengdu plain east to the epicenter. Thisrupture zone and the other two ruptures in the Longmen Shan mountainous area aforementioned constitute a northwest-dipping imbricate structure. It is about 7. 5 km long, trends in 30°, manifested by a series of directed deformation phenomenon such as damages of buildings, channel dislocations, ground folds, erupted sand and earth fissures on the surface. Observations in the exploratory trenches indicate that there is a fold uplift of 0. 2 m in the youngest strata (including the surface) produced by the Wenchuan M_S8. 0 event, and a fold uplift of 0. 4 m in the clay bottom in the trench, presumably resulted from a paleoearthquake of similar size to the Wenchuan shock in 2008. Seismic exploration to shallow subsurface demonstrates that in the place of the Chengdu plain with the found seismic rupture zone exists active faults of the late Pleistocene as well as active folds of the Quaternary.【总页数】11页(P2527-2537)【作者】杨晓平;李安;刘保金;酆少英;陈献程;石金虎;寇昆朋;郭新景【作者单位】中国地震局地质研究所,国家地震活动断层研究中心,北京,100029;中国地震局地质研究所,国家地震活动断层研究中心,北京,100029;中国地震局地球物理勘探中心,郑州,450003;中国地震局地球物理勘探中心,郑州,450003;中国地震局地质研究所,国家地震活动断层研究中心,北京,100029;中国地震局地球物理勘探中心,郑州,450003;中国地震局地球物理勘探中心,郑州,450003;中国地震局地球物理勘探中心,郑州,450003【正文语种】中文【中图分类】P315【相关文献】1.汶川8.0级地震地表破裂白鹿镇段的变形特征 [J], 陈浩;李勇;董顺利;闫亮;马博琳;乔宝成;冯镜权2.汶川8.0级地震地表变形局部化样式与建筑物破坏特征关系初步研究 [J], 于贵华;徐锡伟;陈桂华;郭婷婷;谭锡斌;杨虎;高翔;安艳芬;袁仁茂3.汶川8.0级地震地表变形局部化样式与建筑物破坏特征关系初步研究 [J], 于贵华;徐锡伟;陈桂华;郭婷婷;谭锡斌;杨虎;安艳芬;袁仁茂;高翔4.汶川M_s8.0地震中央断裂北段地表破裂特征 [J], 乔宝成;李勇;董顺利;闫亮;陈浩;马博琳5.汶川M_S8.0级地震前龙门山断裂带地震活动时空特征分析 [J], 傅莺因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

2023年《走近科学》观后感(6篇)《走近科学》观后感1《走近科学》这档栏目一向是我最钟爱的,因为节目里蕴含着许多科学道理,节目也是丰富多彩.它不是单纯的讲科学知识,而是经过一个个不可思议的故事,由此引出科学道理,让我们能更好地吸收知识.并且节目主持人也异常能活跃气氛,能够很好地调动观众的情绪。

每到时间,我就会立刻打开电视机,拨到“CCTV10”收看《走近科学》.其中有一件事我异常疑惑,事情是这样的:那天,我正收看《走近科学》,这期节目讲述一个博物馆的怪异事件.在馆里,有几个人看守着.忽然有一天,其中有人在值班时听到有人上下楼的声音,这使他有了一种不祥的预感.接连几天,馆里的人都在晚上听见了这种怪异的声音.强烈的恐惧使他们联想到了在博物馆内的一具男尸!这时,正当主持人要揭晓答案时,“啪”的一声停电了,我没看到结局。

前不久,还播放了这样一期节目:过去,天府之国总是与天时地利、富足等词汇联系在一齐,太多人在那里找到了幸福的滋味,太多人在享受大自然的恩赐中对这片土地有了深情的依恋.然而,5·12地震袭来的时候,人们被自然震撼,被人情震恸,被太多的情景感动,这样的经历让人们永生难忘.与此同时,许多人开始疑虑,两千多年来避开了水旱、战争的天府之国,也会跟“地震”联系在一齐,成都安全吗,成都还适宜人居吗为了找到答案,记者走访了成都理工大学、成都地震局等科研单位,经过解剖成都平原的地质结构,对它的过去和未来有了更清晰的认识.经过这期节目的收看,我第一次接触了“板块”“地震带”等名词,了解了一些有关地震的知识.……它是我终生的良师益友。

《走近科学》观后感2《走近科学》这档栏目一向是我最钟爱的,因为节目里蕴含着许多科学道理,节目也是丰富多彩。

它不是单纯的讲科学知识,而是经过一个个不可思议的故事,由此引出科学道理,让我们能更好地吸收知识。

并且节目主持人也异常能活跃气氛,能够很好地调动观众的情绪。

每到时间,我就会立刻打开电视机,拨到“CCTV10”收看《走近科学》。

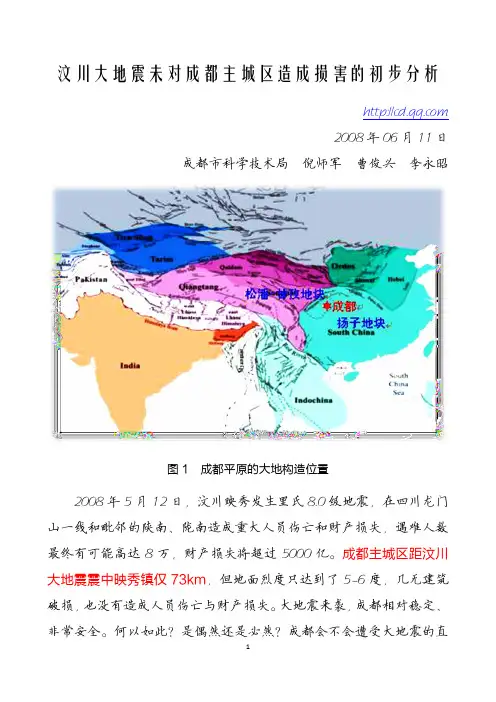

汶川大地震未对成都主城区造成损害的初步分析2008年06月11日成都市科学技术局倪师军曹俊兴李永昭图1 成都平原的大地构造位置2008年5月12日,汶川映秀収生里氏8.0级地震,在四川龙门山一线和毗邻的陕南、陇南造成重大人员伤亡和财产损失,遇难人数最终有可能高达8万,财产损失将超过5000亿。

成都主城区距汶川大地震震中映秀镇仅73km,但地面烈度只达到了5-6度,几无建筑破损,也没有造成人员伤亡与财产损失。

大地震来袭,成都相对稳定、非常安全。

何以如此?是偶然还是必然?成都会不会遭受大地震的直接袭击?本文将就此做科学的分析。

一、稳定的扬子地块上的四川盆地的稳定性决定了成都不会发生大的地震成都平原位于四川盆地西部,在大地构造上位于扬子地块西缘(图1)。

扬子地块是一个稳定的地块。

四川盆地的基底大约形成于5-6亿年之前,主要由太古界或太古-下元古界结晶基底组成,结晶基底非常稳定。

结晶基底之上是可达10-15公里的巨厚的海相和陆相沉积,沉积物呈稳定的层状,连续性强。

经过漫长的地质作用,早期的沉积物已经变成了坚硬的岩石,构成了包括成都平原在内的四川盆地的基底。

图2 汶川地震的活动带四川省重要的地震活动带有3条,一是鲜水河断裂带、二是安宁河断裂带,三是龙门山断裂带。

这三条断裂带都不在稳定的扬子地块,也不在四川盆地,更不在成都平原(图2)。

因此不构成在成都直接发生大地震的任何可能性。

此次収生大地震的龙门山断裂带是不稳定的青藏高原和稳定的扬子地块的接合部,此结合部位有一组3条北东向展布的深大断裂。

一条是灌县断裂,一条是映秀断裂带,一条是茂汶大断裂。

这三条断裂都是岩石圈断裂,几百公里长,几十公里深,几公里宽。

这一组3条北东向展布的深大断裂承受了不稳定的青藏高原地块逆冲带来的巨大压力,幵在这组深大断裂上释放应力(主震和余震)。

因此,成都平原不会承受青藏高原地块逆冲带来的巨大压力,也不会累积较大地应力。

成都不会直接収生大地震,龙门山断裂带的地震和余震带来的(或波及的)影响也是较轻微的。

本文由xioonghaiting贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。

建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。

第 2 卷第 4期 5 20 年 1 月 03 2地震地质S I MO O YA DG O O Y ES L G N EL GVl 2 , o 4 o. 5 N . Dc , 03 e . 20从石油人工地震资料分析成都平原地震地质背景的新认识黄圣睦1)何天华2)范明祥3)黎家盆4)谢雄飞4)方和弟5)武至慎6))成都 604 1 四川省地震局, 101 )四川石油管理局地质勘探开发研究院,成都 608 2 101 )成都 601 3 四川石油管理局地调处成都物探研究院, 122 )德阳 680 100 4 中石化集团新星石油公司西南石油局第二物探大队研究院,)成都市地震局,成都 601 5 105 )德阳 680 6 德阳市地震局, 100 摘要根据近2 余年来四川地震、石油部门积累的四川盆地及邻区的地震地质调查、强震及中 0 强地震震例总结、成都凹陷人工地震勘探普查与详查的工作成果,一方面研究了所揭示的成都凹陷及邻区的隐伏构造类型与展布范围,尤其是对成都—德阳间是否存在“隐伏断裂”作了详细的厘定,资料表明 N 向的新津断裂向北消止于双流县彭镇以南;另一方面研究了活动断裂与地震活动的成生关 E 系及相应的活动特征,其中最重要的是将浅表断裂和深层地腹型断裂加以明确的区分和圈定,提出了划出了成都凹陷强震潜在震源区。

研究认为:成都—德阳一线两 5种发震断裂类型。

综合上述认识,侧宽 4 k 、长百余公里的地带,具有稳定的地震地质环境和良好的工程地震条件。

0m 关键词浅表型断裂深层地腹型断裂文献标识码: A 滑脱型断裂基底隐伏型断裂浅表-基底贯通型断裂中图分类号: 352 P1 . 文章编号: 23 46 20 ) - 51 1 ( 05 - 97 030 08 - 4 40 引言成都凹陷内隐伏断裂的分布状况,是关系到该区工程建设的抗震设防和防震减灾工作的基础性资料,它是地震危险性研究中强震潜在震源区划分和最大强震水平预测的前提,历来受到地震学界的高度重视。

1:25万区域地质调查成都盆地〔平原〕第四系专题研究一、研究的目的和意义成都盆地〔平原〕位于四川盆地与青藏高原东南缘接合部位,东至龙泉山西麓,西缘龙门山前山之边,南抵总岗山西北坡,北东濒临川中红层丘陵区,为轴向呈NE30~40展布盆地,面积大于达8400km2。

目前开展的龙门山地区5幅1:25万区域地质调查区覆盖了其中的大部分地区。

成都盆地〔平原〕晚新生代,主要是第四系以来伴随着青藏高原东南缘龙门山脉大幅度抬升,盆地边缘急剧下降,形成了一套厚度较大、成因类型多样的第四系堆积物。

长期以来,对成都盆地〔平原〕第四系地层的划分与比照、成因类型、新构造运动的方式及特点以及盆地的形成与演化均进行了一定程度的研究,但受到工作的目的和水平、地质理论与方法等多种因素的制约,成都盆地第四系研究中还存在许多有待进一步研究的问题。

第四系的地层的划分与比照、第四纪以来的环境变化、青藏高原东缘构造变形与成都盆地形成演化的关系以及盆地内部新构造运动,特别是断裂及隐伏断裂对盆地形成发育的控制与影响,以及断层的活动性等问题都有待深入的研究。

本次研究将在前人研究的基础上,对上述问题进行深入的研究,进一步查明成都盆地第四系的组成特征、形成年代、成因类型、新构造远动的特征等,揭示第四系地层中蕴含有第四纪环境变化的丰富信息。

二、研究现状对成都盆地第四系的研究可以追溯到上世纪三十年代,李春昱等调查四川地文、地形时,就涉及到成都平原,侯德封等(1939)曾针对四川盆地内的“阶段地形”,归纳划分出六个地文期。

此后,李承三等亦作过类似调查与划分。

解放后,对成都平原的地质调查日渐加强,不少单位进行过晚新生代地质范畴的专题研究。

其中主要的有四川盆地第四系调查〔刘兴诗等〕、成都平原水文工程地质勘察(成都水文工程地质大队、成都地质学院)、成都地区地震烈度调查等。

对盆地成生时间、形成机制、堆积层的时代归属和成因类型、新构造运动等方面提出过不同的见解。

其中上世纪80年代中期,成都水文、工程地质队在进行成都平原水文地质工程地质综合勘察工作时〔四川省地矿局成都水文工程地质队.成都平原水文地质工程地质综合勘察评价报告。

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 汶川大地震后的成都:灾难与机遇汶川大地震对于成都区域经济的发展有怎样的影响?上午,成都抗震减灾局在金牛宾馆举办一个论坛,我应邀做《汶川大地震对成都区域经济发展影响》的演讲。

“5.12”地震短期效应是引起的消费需求下降以及未来不确定性因素增多会影响行为人对未来的收益预期和信心,这直接会影响投资需求。

招商引资形势会受到一定程度的影响。

凡事都有二重性。

距离震中70公里,成都毕竟经受住了8级地震的考验,这在世界地震史上,也属罕见。

事实上,成都在不经意间,已经赢得可能在未来会逐渐显现出来的巨大的投资机会。

(1)对成都地质环境稳定性的重新认识研究表明:成都平原地质结构稳定,独特的地质构造决定周围地震不会对其造成大的破坏。

成都处于扬子板块以西最边缘,紧挨青藏板块与龙门山断裂带,在后者的冲撞中向下凹陷,填集了大量沙泥、石灰岩等密度相对松软的沉积物,这些沉积物也同样有延缓应力的作用。

(2)对成都居住环境安全性的重新认识地震以后,人们非常关心成都居住环境安全性,也非常关注成都楼市的发展前景。

除了经济宏观因素的影响外,我认为,由于成都西北附近在此次地震中受损严重,成都主城区的稳定性和安全性凸现出来,这对于促进成都楼市良性发展有积极作用。

1 / 9(3)对成都投资环境优越性的重新认识成都平坦的地貌和宜人的气候,加之闲适的文化和发达的创意产业,是最佳投资环境。

经过地震考验的成都平原,在自然条件的稳定性方面又赢得加分。

应该加大对于成都投资环境不仅没有改变,反而更加优越的宣传。

(4)抗震救灾带来新的发展机遇和条件由于抗震救灾,使得成都成为全国和全世界目光的交汇点,事实上也带来巨大的人气、信息、资金、项目和政策关注。

再析512⼤地震——龙门⼭断裂带与成都平原该⽂是从⽹路上偶然看到的,觉得对地质分析⽐较透彻,可以作为参考。

在认识龙门⼭断裂带时,也让⼤家明⽩了为什么北川竟然⽐汶川损失⼤?也让⼤家明⽩了成都平原和川中丘陵之间的龙泉⼭,是⼀个弱的断裂带。

龙门⼭断裂与龙泉⼭断裂成都周围的四川盆地是属于扬⼦克拉通的⼀部分,⼀般来说克拉通是稳定的,但并不是说它永远是“铁板⼀块”。

在适当的条件下,稳定的克拉通也会重新活化,变得不稳定。

例如,龙门⼭脉就是由扬⼦克拉通的西缘在青藏⾼原向东强烈挤压下重新活化⽽形成的⾼⼭。

印度⼤陆就像⼀架巨型的推⼟机,往北使劲地推进,它推起了辽阔的青藏⾼原,当青藏⾼原平均海拔⾼度超过5000⽶之后地壳就很难再增厚了,⾼原内部热的、塑性的、甚⾄部分熔融的下地壳物质被迫东移,将热量、构造应⼒和热液流体传递给扬⼦克拉通的西缘,使那⾥的岩⽯软化变形(褶皱与冲断),形成⼀条南起泸定和天全,北达⼴元和陕西勉县⼀带,长近500公⾥、宽约40-50公⾥、北东⾛向的龙门⼭脉。

20公⾥深以下的龙门⼭地壳以缓慢的韧性变形为主,每年向北东⽅向前进约2毫⽶,也就说,每⼀百万年⾛2公⾥;从地表到15公⾥深度之间是脆性变形层,不地震时不变形,直到地震那⼀刹那才向前猛冲⼀步,以改变⾃已落后的状态,追上龙门⼭下地壳的韧性位移。

这⼀步的长短取决于地震的级别,5.12汶川8.0级⼤地震使龙门⼭断裂带以西的松潘-⽢孜地块向东边的四川盆地斜冲了近6⽶。

可见,这是⼀次每3000年才⼀遇的⼤地震。

龙门⼭下15-20公⾥深处是脆-韧性转变带,它的⼒学性质界于脆性和韧性之间,在地震休眠期作韧性或半脆性变形,但在地震时作脆性变形,破裂可以从震源扩传到这⼀层。

龙门⼭断裂带内有三条主⼲断层:西边⼀条叫龙门⼭后⼭断裂,沿汶川—茂县⼀线;东边⼀条叫龙门⼭⼭前主边界断裂,沿安县—都江堰—天全⼀线;中间那条叫龙门⼭主中央断裂,沿映秀—北川⼀线。

这次5.12主震发源于主中央断裂。

成都地区工程地质特性及几个深基坑支护工程简介中国建筑西南勘察设计研究院康景文成都 610081一、成都地区工程地质特点1.1地层结构据区域地质资料,成都地区属于新华夏系第三沉降带—四川沉降带之川西褶皱带中的成都坳陷,西距北东走向的龙门山褶皱带约60公里,东距走向相同的龙泉山褶皱带约20公里,成都坳陷呈北东35°方向展布,受喜山期运动的内力地质作用,龙门山和龙泉山构造带相对上升,而拗陷盆地相对下降,在岷江水系长期的搬运和沉积作用下,在坳陷盆地内堆积了厚度不等的第四系冲洪积地层,不整合于白垩系的层之上,形成了成都冲积平原。

受东西两侧构造带的影响,在成都平原下伏基岩内形成了浦江—新津和新都—磨盘山这一区域性的北东向基底断裂和其它次生断裂,长期以来,经区域地质调查配合物探、钻探和卫星遥感图片的解释也证实了这些断裂的存在。

在钻探深度范围内,拟建场地内上部为第四系全新统人工填土层(Q4ml);中上部为第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl);中下部为第四系上更新统冲洪积层(Q3al+pl);下伏基岩为白垩系上统灌口组泥岩(K2g),场地的地层特征由上至下分述如下:第四系全新统人工填土层(Q4ml)(1)杂填土:黑色、杂色,稍湿,松散,以填碎砖块、石灰渣、陶瓷片等建筑垃圾和生活垃圾为主,Z30#、Z31# 还填有条石和混凝土块,整个场地普遍分布,层厚0.60~9.10m。

(2)素填土:褐黄色,稍湿,松散,以填粘性土、粉土、砂、卵石为主,层厚1.10~6.00m。

第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)(3)粉土:褐黄色,湿,稍密~中密,含少量氧化铁和铁锰质氧化物,层厚0.30~1.30m。

(4)中砂: 褐黄色,稍湿~湿,松散,含少量粘性土和云母片,主要分布于卵石层的顶板,局部地段相变为粉细砂,层厚0.30~3.50m。

(5-1)中砂:褐灰色,湿~饱和,稍密, 成分以长石、石英为主,含少量云母片,主要以透镜状或尖灭状分布于卵石层(Q4al+pl)中间,层厚0.40~4.80m。

成都平原地形地貌及气候特征成都平原又名川西平原、盆西平原,是位于中国四川盆地西部的一处冲积平原。

成都平原南北长110公里,东西宽80公里,面积约9000平方公里,是中国西南三省最大的平原。

下面和小编一起来看成都平原地形地貌及气候特征,希望有所帮助!成都平原地形地貌成都平原四周群山环抱。

龙门山山脉(邓峡山)斜列于西,龙门山横拦于东,南连名邓冰汛形成之高台地,北接安县秀水一带山地丘陵,地形上形成南北对峙,东西夹持,从平原中心向周边阶梯状抬升的、封闭的菱形盆地景观。

平原内部地形平坦,南北长约200千米,东西宽近90千米,地面高程730-460米,由北西向南东倾斜,地面比降3-11‰。

从地形上可将平原分为扇状平原和周边台地两大部分。

前者位平原主体,称为平坝区;后者围绕平原周边断续分布。

冲洪积扇群冲洪积扇群主要分布在平原西测山前地带,自北向南主要由干河子一绵远河扇,石亭江扇、渝江扇、山民江扇、西河扇和南江扇。

各扇地势,均自北西向南东倾斜,联缀成群。

扇前缘,犬牙交错的叠置于晚更新统之上,与河流漫滩,阶地呈渐变关系,扇间位低洼地带。

其中崛江扇规模最大,其范围可由都江堰至郸县犀甫、永定一带。

冰水堆积扇冰水堆积扇由晚更新统冰水一河流堆积组成。

广泛分布在平原东、南、南东部,以2-3‰的比降向东及南东微倾。

表面形态有“大平小不平”的特点,沿河分布时,为河流的二级阶地,比高4-17米,但有时与一级阶地之间不具明显的陡坎,呈条梗状或覆舟状,构成河间地块。

平原边缘部位,表现为基座。

阶地分布高程440-700米。

河漫滩及一级阶地河漫滩、心滩呈舌形、条形、新月形分布于河心与岸畔,高出水面0-2米,往往不具明显陡坎,滩面倾向河心,组成物为灰白砂砾石层。

一级阶地,分布在平原南东侧河流中、下游地段,及名邓高地河道内。

呈条带状顺河断续展布,嵌叠于冰水扇状平原上,比高2-4米。

阶面平整,微向河床或下游倾斜。

各河以崛江阶地最发育,阶面宽可达数公里,长度数十千米。

成都平原名词解释

成都平原(Chengdu Plain),又名川西平原、盆西平原,四川话称之为“川西坝子”,是位于中国四川盆地西部的一处冲积平原,包括四川省成都市各区县及德阳、绵阳、雅安、乐山、眉山等地的部分区域,总面积1.881万平方公里,是中国西南三省最大的平原。

成都平原发育在东北—西南向的向斜构造基础上,由发源于川西北高原的岷江、沱江及其支流等8个冲积扇重叠联缀而成复合的冲积扇平原。

整个平原地表松散,沉积物巨厚,地势平坦,平均坡度仅3%~10%,地表相对高差在20米以下。

成都平原四周有群山环抱,基底由白垩纪和下第三纪碎屑岩(红层)组成,平原主体物质由第四系松散堆积物组成。

平原内四季分明,日照少、气候温和,降雨充沛,属暖湿亚热带太平洋东南季风气候区;其水系格局特殊,呈纺锤形,河流出山口后分成许多支流奔向平原,分枝交错,河渠纵横。

成都平原是在中生代前陆盆地基础上发展起来的第四纪断陷盆地,但范围明显缩小在龙门山中南段的山前地带,而且盆地的沉降中心也发生迁移,三叠纪时沉降中心在江油一带,侏罗纪时沉降中心迁往大邑、灌县地区,第四纪沉降中心已迁往郸县竹瓦铺一带。