织物抗静电的基本原理及方法

- 格式:pdf

- 大小:296.07 KB

- 文档页数:2

实验三涤纶织物的抗静电整理一、实验目的1.复习涤纶织物抗静电整理的相关知识2.实际操作做出涤纶抗静电整理样品3.了解涤纶织物织物抗静电性能的相关表征方法二、实验原理对织物用吸湿剂和表面活性剂处理,在纤维表面形成亲水性薄膜,增加纤维的吸湿性,从而降低织物的表面电阻,提高纤维的导电性,达到防静电的目的。

三、实验试剂与仪器500ml烧杯玻璃棒量筒天平剪刀抗静电整理剂(抗静电剂SN)涤纶布轧车烘箱丝光定形机摩擦式静电测试仪高压放电式静电测试仪表面电荷测试仪四、实验步骤(一)样品制备1.裁剪40×40㎝的涤纶布布称其重量为16.3g。

2.由浴比1∶10至1∶20,称量9g抗静电整理剂配制得300ml 30g/L的拒水整理剂水溶液,加入0.6克的氯化镁使其浓度为0.2%。

3.织物两浸两轧拒水整理剂,每次浸渍两分钟,轧液率60%。

4.将织物在70度预烘两分钟,再在160度丝光机上进行焙烘定形,时间为两分钟。

5.将织物水洗后烘干,保留样品。

(二)抗静性能测试纺织材料静电性能的评价静电电压及其半衰期、电荷面密度等指标,以及吸灰试验、张帆试验、吸附金属片试验等简易测试方法得到的低精度指标。

A法(半衰期法):用+10 kV 高压对置于旋转金属平台上的试样放电60 s,测感应电压的半衰期(s)。

此法可用于评价织物的静电衰减特性。

B法(摩擦带电电压法):试样(4块,2经2纬,尺寸6cm×8 cm)夹置于转鼓上,转鼓以400 RPM的转速与标准布(锦纶或丙纶)摩擦,测试1min内的试样带电电压最大值(V)。

C法(电荷面密度法):试样在规定条件下以特定方式与锦纶标准布摩擦后用法拉第筒测得电荷量,据试样尺寸求得电荷面密度(μC/m2)。

五、实验结果与讨论A法半衰期法记录表B法摩擦带电电压法记录表C法讨论:用三种方法对整理涤纶的抗静电性进行了表征,因为没有与未处理涤纶进行对比,没有体现出处理与未处理涤纶的区别。

织物的抗静电性能与处理技术研究在我们的日常生活中,织物无处不在,从衣物到家居用品,从工业用布到医疗纺织品。

然而,你是否曾经在干燥的季节里,经历过衣物摩擦产生静电,导致头发竖起或者被静电电击的烦恼?这不仅让人感到不适,在一些特殊的环境中,静电甚至可能引发严重的事故。

因此,织物的抗静电性能及其处理技术成为了一个重要的研究领域。

一、织物产生静电的原因要理解织物的抗静电性能,首先需要了解织物为什么会产生静电。

静电的产生主要源于摩擦起电和电荷转移。

当两种不同材质的织物相互摩擦时,电子会从一种织物转移到另一种织物上,导致一方带正电,另一方带负电。

此外,环境湿度对静电的产生也有很大影响。

在干燥的环境中,水分含量低,电荷难以通过水分传导散失,从而更容易积累静电。

常见的容易产生静电的织物包括合成纤维,如聚酯、尼龙等。

这些纤维的分子结构特点使得它们在摩擦过程中更容易失去或获得电子。

相比之下,天然纤维如棉、麻等产生静电的情况相对较少,因为它们具有较好的吸湿性,能够吸收空气中的水分,从而有助于电荷的传导和消散。

二、织物抗静电性能的重要性织物的抗静电性能在多个领域都具有重要意义。

在服装领域,静电会导致衣物贴身、吸附灰尘,影响穿着的舒适度和美观度。

对于一些特殊行业的工作服,如电子厂、加油站等,静电可能会引发火灾或爆炸等危险,因此抗静电性能是保障工作人员安全的关键因素。

在家居用品方面,静电会使地毯吸尘、窗帘吸附灰尘,增加清洁的难度。

同时,静电对人体健康也可能产生一定的影响,长期处于静电环境中可能导致人体出现疲劳、头痛等症状。

在工业领域,静电可能会干扰电子设备的正常运行,损坏敏感的电子元件,影响产品质量和生产效率。

在医疗领域,静电可能会对医疗器械的性能产生影响,甚至对患者的治疗造成潜在风险。

三、织物抗静电处理技术为了提高织物的抗静电性能,研究人员开发了多种处理技术,主要包括以下几种:1、纤维改性通过对纤维进行化学改性,在纤维分子结构中引入亲水基团或导电成分,从而提高纤维的导电性和吸湿性。

核心提示:介绍了静电的危害及纺织品抗静电的机理,并分类介绍了目前所使用的纺织品抗静电技术的方法,最后指出了纺织品抗静电技术的不足,并对前景进行展望。

1.研究纺织品抗静电技术的重要性1.1纺织品静电现象及产生原理产生静电的机理有多种解释,纺织材料静电主要是由于表面间的相互摩擦产生的。

纺织材料是电的不良导体,具有很高的比电阻。

纤维及其制品在生产加工和使用过程中,由于受摩擦、牵伸、压缩、剥离及电场感应和热风干燥等因素的作用而易于产生静电。

特别是随着合成纤维在纺织上生产和应用的越来越多,这些高分子聚合物所固有的高绝缘性和憎水性,使之极易产生、积累静电。

1.2纺织品静电的危害在民用方面,静电会导致纺织品的使用过程中吸尘沾污,服装纠缠人体产生粘附不适感,而且有研究表明,静电刺激会对人体健康产生不利影响。

在产业应用方面,静电是火工、化工、石油等加工等行业引起火灾、爆炸等事故的主要诱发因素之一,也是化纤等纺织行业加工过程中的质量及安全事故隐患之一。

随着高科技的发展,静电障害所造成的后果已突破了安全问题的界限[3]。

静电放电造成的频谱干扰危害,会引起电子、通信、航空、航天以及一切应用现代电子设备、仪器的场合导致设备运转故障、信号丢失等结果。

因此目前抗静电纺织品的需求量越来越大。

2纺织品抗静电的机理绝缘体表面的静电可以通过三条途径消失:(1)通过空气(雾气)消失;(2)沿着表面消失;(3)通过绝缘体体内消失。

通过空气消除静电,主要依靠空气中相反符号的带电粒子飞来与绝缘体表面的静电中和或让带电粒子获得动能而飞散。

利用尖端放电原理,制成高压电晕式静电消除器,已在化纤生产中有应用。

静电沿绝缘体表面消失的速度取决于绝缘体表面电阻率的大小。

提高空气的湿度,可以在亲水性绝缘体表面形成连续的水膜,加上空气中的CO2和其他杂质的溶解,而大大提高表面导电性。

进一步的方法是使用抗静电剂,主要是离子或非离子型的表面活性剂。

静电通过绝缘体体内的泄漏速度,主要取决于绝缘体的电阻率的大小,一般说来,当聚合物电阻率小于107Ω·m时,产生静电荷会很快泄漏掉。

纺织品的抗静电性能研究与应用分析在现代生活中,纺织品无处不在,从我们日常穿着的衣物到家居装饰,从工业用布到医疗用品,纺织品在各个领域都发挥着重要作用。

然而,在一些特定的环境和使用场景中,纺织品的静电问题可能会给我们带来诸多不便甚至安全隐患。

因此,对纺织品抗静电性能的研究和应用分析具有重要的现实意义。

一、静电产生的原理及对纺织品的影响要了解纺织品的抗静电性能,首先需要明白静电是如何产生的。

当两种不同的材料相互接触和分离时,电子会在它们之间转移,导致一种材料带正电,另一种带负电。

在纺织品中,这种现象通常发生在纤维与纤维、纤维与人体或纤维与其他物体的摩擦过程中。

静电对纺织品的影响是多方面的。

在穿着方面,带有静电的衣物容易吸附灰尘和杂物,让人感觉不舒服,而且脱衣服时可能会产生火花和电击感。

在工业生产中,静电可能会导致纺织品的加工过程出现问题,如纱线缠绕、织物起皱等。

在一些特殊场合,如易燃易爆环境中,静电放电甚至可能引发火灾和爆炸事故。

二、纺织品抗静电性能的评价指标为了准确评估纺织品的抗静电性能,科学家们制定了一系列的评价指标。

其中,最常用的包括表面电阻率、体积电阻率和半衰期。

表面电阻率是指纺织品表面单位面积的电阻值,通常用于衡量表面静电的消散能力。

体积电阻率则是指纺织品内部单位体积的电阻值,反映了整体的导电性能。

半衰期是指纺织品在受到静电作用后,静电电压衰减到初始值一半所需要的时间,半衰期越短,说明抗静电性能越好。

此外,还有摩擦带电电压、电荷面密度等指标也常用于纺织品抗静电性能的评价。

三、提高纺织品抗静电性能的方法为了提高纺织品的抗静电性能,研究人员采取了多种方法。

一种常见的方法是在纺织纤维中添加抗静电剂。

抗静电剂可以分为暂时性和永久性两类。

暂时性抗静电剂通常通过在纤维表面形成一层导电膜来发挥作用,但这种效果会随着洗涤次数的增加而逐渐减弱。

永久性抗静电剂则可以通过与纤维发生化学反应或共混改性等方式,使其具有持久的抗静电性能。

纺织材料整理的难题破解自有良策随着纺织工业大量采用合成纤维作为原料,纺织产品的品种日益增多,但是纺织品材料静电现象一直是一个很复杂的难题。

合成纤维具有良好的耐穿性、免烫快干。

但合成纤维的疏水性、绝缘性,使其在纺织加工和服装穿着过程中产生带电现象给生产和生活带来很大麻烦,因此,纺织材料的静电性能越来越引起人们的关注。

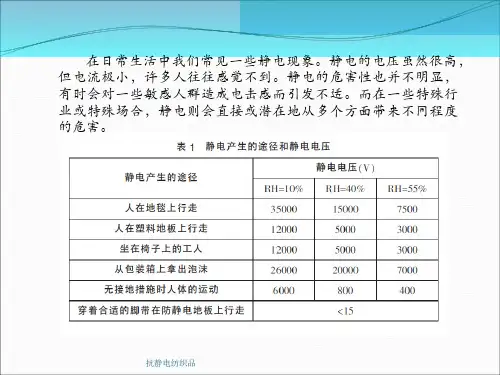

纺织材料静电产生的机理原因及危害众所周知,在人们的身边静电无处不在,2000-4000伏左右的静电对于多数人来说是无害的。

然而电子元件却会因为仅仅几伏的微小静电而损坏。

据估计有8%-33%的产品损坏是由于静电问题迫在眉睫。

产生释:如纺织材料静电主要是由于表面间的相互摩擦产生的,纺织材料是电的不良导体,具有很高的比电对不同的纺织材料来说,由于材料本身及其表面的亲疏水性不同,其产生静电的难易和大小不同。

对本身具有良好亲水性的棉纤维纺织品进行柔软整理、抗皱整理时,因为柔软剂附着于棉纤维表面、高分子树脂沉积在棉纤维上,导致棉织物变得更易产生静电;对于涤纶等疏水性纤维材料及其纺织品需抗静电整理,外就开始了抗静电织物技术的研究,日、美等工业发达国家陆续提出了对抗静电织物及服装的要求。

对织物进行抗静电处理:即对合成纤维织物进行抗静电整理,所用抗静电剂大多是结构与被整理的纤维相似的高分子物,经过浸、轧、焙烘而粘附在合成纤维或其织物上,这些高分子物是亲水的,因此涂附在表面上通显微镜下的合成纤维短纤维品布上显现条或格子状样式。

目前市面上有很多种抗静电纤维可供选择,这些纤维的织造通常是在纤维制造过程中加入些许导电物质。

导电性纤维需经过纺纱后再织成布,纤维导电性优劣必须视导电物质的种类、添加量和位导电炭黑化工、燃气、电子电力等工业领域静电引起燃烧爆炸事故和造成产品报废、干扰仪器正常运行、危及人身安全等问题日益突出,静电放电的危害正逐渐被人们所认识。

防静电工作服作为消除静电隐患的措施之一,已列入各企业的安全防护对策中。

织物抗静电整理实验报告纺织行业是一个高电压、高电流、高热、高湿的行业,是一个高能量的、高频率电源的行业,是一个高度电离的,在特定条件下会产生电荷聚集体(简称静电)的行业。

因此,抗静电整理对于纺织行业来说是至关重要的。

而抗静电整理主要是将织物中的静电电压降低到一定程度或达到静电清除效果后。

抗静电整理主要包括机械整理和化学整理两种方式。

化学整理主要是通过溶剂处理来实现。

一、抗静电整理原理纺织物在染整过程中,存在着一定的静电积累,这些静电荷通过织物纤维中的某些表面就被消除掉,但是这些表面在经过整理后就会使纤维表面形成一层致密的绝缘层,使静电在织物表面重新积累下来,当在静电较低的情况下,静电积累于织物纤维内而使纤维失去弹性而不能有效地发挥其作用。

这种现象称为静电积聚效应。

因此要使织物免受静电的伤害是需要使其表面产生一层静电积聚层。

如果可以将其静电积聚层清除掉,就可以大大降低染料的成色率,从而使染料具有良好的成色性能。

目前,已有许多国内外学者将其应用于纺织工业中来抑制和消除静电问题。

生产中,利用化学方法抑制或去除静电荷就成为主要防静电处理方式。

在纺织品抗静电处理过程中,使用某种助剂如有机溶剂和表面活性剂等可以有效地抑制或消除导电电荷聚集体而对纺织品产生的静电危害,但是这种作用存在一些不足之处。

二、织物抗电离和消除静电的方法消除静电的方法很多,主要有三种,一种是利用电中性物质吸附静电,另一种是利用静电消除剂去除静电,另一种是利用静电消除剂去除静电。

常用的抗静电处理方法有两种:机械去静电法制备和化学去静电法制备。

机械去静电法又称机械吸附、电吸附,是利用电流来消除静电的一种方法。

它是利用电中性物质吸附到织物上之后,将所吸附过来的静电电压迅速降低到一定程度。

其方法是:利用电静电在布上分散的特点,使之与纤维充分接触并且不断地吸附在纤维上。

这种方法简单易行、效率高、效果明显,但其缺点是操作复杂、耗能大。

化学法除静电法又称化学消除静电或化学吸附,指采用一定的化学方法将静电从织物上去除掉(如溶剂除湿、离子除湿),再通过工艺过程使其与纤维充分接触而不受污染(如超声波除静电)。

纺织品的抗静电性能研究与应用在我们的日常生活中,纺织品无处不在,从衣物到家居用品,从工业用布到医疗防护材料。

然而,你是否曾经在穿脱衣服时听到噼里啪啦的静电声,或者被静电电击得手臂发麻?又或者在某些特殊的工作环境中,因为静电导致了生产事故或设备故障?这些问题的背后,都与纺织品的抗静电性能息息相关。

首先,让我们来了解一下静电是如何在纺织品中产生的。

当两种不同的材料相互摩擦时,电子会从一种材料转移到另一种材料上,导致其中一种材料带有正电荷,另一种材料带有负电荷。

在干燥的环境中,这些电荷很难迅速消散,从而积累起来形成静电。

对于纺织品来说,常见的产生静电的情况包括衣物之间的摩擦、人与衣物的接触以及纺织品与其他物体的摩擦等。

静电的产生不仅会给我们带来不适和烦恼,还可能会造成严重的后果。

在一些易燃易爆的环境中,如加油站、化工工厂等,静电火花可能会引发火灾或爆炸。

在电子工业中,静电可能会损坏敏感的电子元件,影响产品的质量和性能。

此外,静电还会使纺织品吸附灰尘和杂质,影响其外观和清洁度,同时也会给穿着者带来不舒适的感觉。

为了减少静电带来的这些问题,提高纺织品的抗静电性能就显得尤为重要。

目前,常用的纺织品抗静电方法主要包括以下几种:一是使用抗静电纤维。

通过在纤维的制造过程中添加导电材料,如金属纤维、碳纤维、导电聚合物等,使纤维本身具有良好的导电性能,从而减少静电的产生和积累。

例如,金属纤维具有优异的导电性能,可以将产生的静电迅速传导出去;碳纤维具有高强度和高模量的特点,同时也具有一定的导电性能,常用于制造高性能的抗静电纺织品。

二是对纺织品进行抗静电整理。

这是一种在纺织品后整理过程中采用的方法,通过在纺织品表面施加抗静电剂,使其在纤维表面形成一层导电膜,从而提高纺织品的抗静电性能。

抗静电剂可以分为暂时性抗静电剂和永久性抗静电剂。

暂时性抗静电剂通常通过吸附在纤维表面发挥作用,但随着洗涤次数的增加,其抗静电效果会逐渐减弱。

纺织品的抗静电性能改进研究在日常生活中,我们常常会遇到纺织品产生静电的现象,比如在干燥的季节里,脱毛衣时会有“噼里啪啦”的静电火花,或者在触摸某些衣物时会有轻微的电击感。

这些静电现象不仅会给我们带来不适,还可能对一些特殊环境和工作场所造成严重的影响。

因此,提高纺织品的抗静电性能具有重要的意义。

一、纺织品产生静电的原因要改进纺织品的抗静电性能,首先需要了解其产生静电的原因。

纺织品在使用过程中,纤维与纤维之间、纤维与其他物体之间的摩擦会导致电子的转移。

当一种材料失去电子带正电,而另一种材料得到电子带负电时,就产生了静电。

此外,纤维的吸湿性能也对静电的产生有很大影响。

一般来说,天然纤维如棉、麻等,由于其具有较好的吸湿性能,能够吸收空气中的水分,从而减少静电的积累。

而合成纤维如聚酯纤维、尼龙等,吸湿性能较差,容易积累静电。

环境因素也是导致纺织品产生静电的一个重要原因。

在干燥的环境中,空气相对湿度较低,电荷难以通过水分传导散失,静电更容易产生和积累。

二、现有提高纺织品抗静电性能的方法1、纤维改性通过对纤维进行化学改性,在纤维分子链中引入亲水基团,增加纤维的吸湿性能,从而减少静电的产生。

例如,对聚酯纤维进行磺化处理,可以提高其亲水性。

2、纺纱过程中的抗静电处理在纺纱过程中添加抗静电剂,可以使纤维表面形成一层导电层,有利于电荷的传导和散失。

抗静电剂可以是表面活性剂型、高分子型等。

3、织物后整理这是目前应用较为广泛的一种方法。

通过在织物表面涂覆或浸渍抗静电剂,使其在织物表面形成一层均匀的抗静电膜。

常见的后整理方法包括浸轧法、涂层法等。

4、导电纤维的使用将导电纤维与普通纤维混纺或交织,可以形成导电通路,有效地将电荷传导出去。

导电纤维可以是金属纤维、碳纤维或导电聚合物纤维等。

三、现有方法存在的问题尽管上述方法在一定程度上提高了纺织品的抗静电性能,但仍然存在一些不足之处。

纤维改性方法可能会影响纤维的其他性能,如强度、手感等。

织物的抗静电性能研究与应用在现代生活中,织物无处不在,从我们日常穿着的衣物到家居装饰的布料,从工业生产中的特种面料到医疗领域的专用纺织品。

然而,在许多情况下,织物的静电问题给我们带来了不少困扰和麻烦。

静电可能导致衣物吸附灰尘、贴身衣物产生不适感,甚至在一些特殊环境中引发安全隐患。

因此,对织物抗静电性能的研究不仅具有重要的科学意义,更在实际应用中有着广泛而迫切的需求。

一、织物产生静电的原因要深入理解织物的抗静电性能,首先需要明白织物为什么会产生静电。

织物产生静电的主要原因是摩擦起电。

当两种不同材质的织物相互摩擦时,电子会从一种织物转移到另一种织物上,导致一种织物带正电,另一种带负电。

此外,环境湿度也是影响织物静电产生的重要因素。

在干燥的环境中,水分含量低,电荷难以通过水分传导散失,静电更容易积累。

不同的织物纤维种类对静电的产生也有影响。

例如,合成纤维如聚酯、尼龙等,其分子结构中缺少亲水基团,导电性差,容易积累静电。

相比之下,天然纤维如棉、麻等,由于含有较多的亲水基团,导电性相对较好,静电产生相对较少。

二、织物抗静电性能的评价指标为了准确评估织物的抗静电性能,需要建立一系列科学合理的评价指标。

常见的指标包括表面电阻率、半衰期和摩擦带电电压等。

表面电阻率是衡量织物导电性能的重要参数。

电阻率越低,表明织物的导电性能越好,抗静电能力越强。

一般来说,当表面电阻率小于10^11 欧姆时,织物具有较好的抗静电性能。

半衰期是指织物上的静电衰减到初始值一半所需要的时间。

半衰期越短,说明织物的静电消散速度越快,抗静电性能越好。

摩擦带电电压则是通过模拟织物在摩擦过程中的带电情况来评价其抗静电性能。

摩擦带电电压越低,抗静电性能越好。

三、提高织物抗静电性能的方法为了提高织物的抗静电性能,研究人员和相关企业采取了多种方法。

1、纤维改性对纤维进行化学改性是一种有效的方法。

例如,在合成纤维的制造过程中,可以引入亲水基团,增加纤维的导电性和吸湿性。

织物的抗静电处理技术与应用在日常生活中,我们常常会遇到织物产生静电的现象,比如脱衣服时的“噼里啪啦”声、头发被吸附在衣物上,甚至在某些特殊工作环境中,静电可能会引发严重的事故。

为了解决这些问题,织物的抗静电处理技术应运而生。

一、静电产生的原因要理解织物的抗静电处理技术,首先需要了解静电是如何产生的。

当两种不同的材料相互摩擦时,电子会从一种材料转移到另一种材料上,导致一种材料带正电,另一种带负电。

织物通常由纤维制成,在与其他物体摩擦或接触分离的过程中,就容易积累电荷,从而产生静电。

另外,环境湿度也对静电的产生有重要影响。

在干燥的环境中,电荷更容易积累且难以消散;而在相对湿度较高的环境中,织物表面的水分能够帮助电荷传导,减少静电的积累。

二、织物抗静电处理技术的分类1、化学抗静电处理化学抗静电处理是通过在织物表面或内部添加抗静电剂来实现的。

抗静电剂通常是一些具有亲水性的化合物,能够吸收空气中的水分,形成导电层,从而使电荷能够迅速消散。

常见的化学抗静电剂包括阳离子型、阴离子型、非离子型和两性型等。

阳离子型抗静电剂主要通过阳离子的吸附作用在织物表面形成导电层,但这类抗静电剂的耐洗性往往较差。

阴离子型抗静电剂则具有较好的耐洗性,但在某些条件下可能会影响织物的色泽。

非离子型抗静电剂的相容性较好,但抗静电效果相对较弱。

两性型抗静电剂结合了阳离子型和阴离子型的优点,具有较好的综合性能。

化学抗静电处理的方法包括浸渍法、涂层法和共混纺丝法等。

浸渍法是将织物浸泡在抗静电剂溶液中,使其吸附抗静电剂;涂层法是将抗静电剂涂覆在织物表面;共混纺丝法则是在纤维制造过程中,将抗静电剂与聚合物共混,然后纺丝制成抗静电纤维。

2、物理抗静电处理物理抗静电处理方法主要包括导电纤维的使用和织物结构的优化。

导电纤维可以是金属纤维(如不锈钢纤维、铜纤维等)、碳纤维或导电聚合物纤维(如聚苯胺纤维、聚噻吩纤维等)。

将导电纤维与普通纤维混纺或交织,可以形成导电通路,使电荷能够迅速传导出去,从而达到抗静电的效果。

毛制簇绒织物的抗静电性能与应用探讨随着科技的不断发展,静电问题愈发引起人们的关注。

特别是在纺织品领域,由于布料与人体或物体的摩擦产生的静电会导致不便甚至危险。

因此,研究如何提高纺织品的抗静电性能已成为当前的研究热点。

而毛制簇绒织物作为一种新型织物材料,其抗静电性能备受关注。

本文将从毛制簇绒织物的特性、抗静电机制和应用前景三个方面展开讨论。

首先,我们需要了解毛制簇绒织物的特性。

毛制簇绒织物是将细纤维、绒毛与基布结合在一起的一种织物。

这种织物具有柔软、丰富的外观效果以及良好的保暖性能。

同时,由于绒毛部分的纤维密度较高,毛制簇绒织物还具有抗静电的天然优势。

相比其他织物,毛制簇绒织物能更好地避免静电的产生和积累。

其次,我们需要了解毛制簇绒织物的抗静电机制。

一方面,毛制簇绒织物的细纤维和绒毛布局紧密,通过其内部织构可以增加纤维的接触面积,减少静电的积聚。

另一方面,毛制簇绒织物的绒毛本身也具有导电性能,可有效引导和释放静电。

此外,毛制簇绒织物的绒毛纤维还具有较好的吸湿性能,能够在湿度较高的情况下快速吸收环境中的水分,减少静电的产生。

进一步探讨毛制簇绒织物的应用前景。

毛制簇绒织物具有独特的抗静电性能,因此在许多领域有着广泛的应用前景。

首先,在服装领域,毛制簇绒织物可制成冬季保暖服装,不仅能提供温暖的穿着体验,还能减少静电对人体的影响。

其次,在医疗领域,毛制簇绒织物可制成医用手套和无尘服等,有效防止静电的产生,提高工作环境的安全性。

此外,毛制簇绒织物还可应用于电子产品的防静电包装,有效保护产品的性能和稳定性。

但同时,我们也要注意到毛制簇绒织物在抗静电性能方面可能存在的局限性。

例如,由于毛制簇绒织物的纤维绒毛比较松散,可能容易受到外界灰尘的污染。

此外,毛制簇绒织物可能对某些化学物质敏感,需要避免使用与其相互作用的清洁剂和化学质料。

为了进一步提高毛制簇绒织物的抗静电性能,我们可以探索一些相关技术和方法。

例如,可以通过对纤维的表面进行特殊处理,如导电材料的涂覆或薄膜的包覆,来增强毛制簇绒织物的导电性能。

织物抗静电的基本方法1.表面处理法(1)采用表面活性剂对纤维或织物进行亲水化处理,提高纤维的吸湿性,从而降低纺织品的比电阻,加快电荷逸散。

此类方法的抗静电效果难以长久保存,耐洗涤效果差,且在低湿度条件下不显示抗静电性能。

此外,在纺织材料界面上涂敷的抗静电油剂,使材料之间不能充分、直接摩擦、接触,从而可以减少电荷的转移,即减少静电荷的产生量。

(2)使表面活性剂分子疏水端吸附于纤维表面,亲水性基团指向空间,形成极性界面,吸附空气中的水分子,降低纤维或织物的表面比电阻,加速电荷逸散,这是大多数抗静电剂发挥作用的主要方式。

(3)离子化:离子化的抗静电剂本身具有良好的导电性,这种油剂分子在表层水分子的作用下发生电离,显著提高了纤维表面的导电性,同时可通过中和表层电荷的方式消除带电。

抗静电整理剂根据其化学结构分为阳离子型、阴离子型和非离子型;按使用目的可以分为耐久性和非耐久性。

2.化学改性方法对成纤高聚物进行共混、共聚合、接枝改性引入亲水性基团,或在纤维内部添加抗静电剂,制取抗静电纤维。

这两种方法的共同特点是提高纤维的吸湿性能,加快电荷的散逸。

由抗静电纤维制造纺织品、或混用较高比例到普通合成纤维中,可消除加工和使用中的静电问题,但其仍以高湿环境作为电荷散逸的必要条件。

3.导电纤维的混纺或钳织导电纤维包括金属纤维、碳纤维、有机导电聚合物纤维等导电均一型导电纤维;在合成纤维外层涂覆炭黑等导电成分的导电物质——包覆型导电纤维;炭黑或金属化合物高聚物通过复合纺丝得到的导电物质——复合导电纤维。

导电纤维的应用使纺织品抗静电效果显著、耐久而不受环境湿度的影响,并可应用于防静电工作服等特种功能性纺织品。

目前导电纤维的研究开发及应用正成为研究的热点。

4.静电序列的利用利用材料在静电序列位置的不同,进行不同纤维的混纺或交织,可达到降低静电的目的。

此种方法,可以有一定作用,单局限性比较强,应用受到限制。

织物抗静电的基本原理及方法

一、织物抗静电基本原理

通常静电现象是电荷发生过程(电荷移动、电荷分离)和消失过程(电晕放电、静电泄漏)复杂交错而产生的现象。

实际的静电荷水平是这两个相反过程达到动态平衡的过程。

织物抗静电的基本原理及方法可以概括为:

1)减少静电的产生;

2)加快静电的泄漏;

3)造成使静电能够中和的条件。

二、织物抗静电的基本方法

根据静电产生的机理,静电的泄漏规律以及影响静电的主要因素,织物抗静电主要有以下几种方法:

1、使用抗静电整理剂

抗静电整理剂根据其化学结构分为:阳离子型、阴离子型和非离子型;按使用目的可以分为:耐久型和非耐久型。

当材料加入抗静电剂后,通过提高聚合物材料的导电性能或电子的传递能力,能够提高其抗静电作用。

2、化学改性方法

一般合成纤维比电阻多在1013Ωcm以上,通过吸湿改性方法,可以使纤维达到抗静电的水平。

化学改性一般是将成纤聚合物与某些具有特定抗静电功能基团的高分子化合物如聚丙烯酸的衍生物(季胺、磺酸、

羧酸等)进行接枝共聚,或将亲水性聚合物与PET共聚,聚合物大分子上引入的这类抗静电化合物具有良好的热稳定性、抗静电性和较好的耐久性。

3、导电纤维的混纺或嵌织

将天然纤维或化学纤维与一定比例的导电纤维混纺,经纺织加工成抗静电织物。

本方法抗静电性能长期有效,不受工作环境影响,服用性能好。

目前不锈钢纤维与天然纤维或化纤的混合纺丝问题基本解决,但仍然存在混纺不均匀,不锈钢纤维的上色难等问题。

有机导电纤维一般以涤纶基加碳处理,也存在颜色深、色系不全等问题。

此外,利用放电效应如将有机硅导电丝以一定间隔嵌入织物中,或将金属纤维混入经纬纱中并以一定间隔嵌入织物中(混入量为0.5%~1%),也是较常采用的方法。

我国是一个纺织出口大国,防静电面料和防护服大量出口,因此产品的防静电性能指标必须符合国际相关技术标准。

为了进一步完善并提升我国防静电服的技术指标,综合考虑织物产生静电的基本原理,以及防静电服的设计原理思路,为提高国内防静电织物技术水平提供与之相配套的织物静电测试仪,就显得十分之重要。