织物的抗静电整理

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:3

实验三涤纶织物的抗静电整理一、实验目的1.复习涤纶织物抗静电整理的相关知识2.实际操作做出涤纶抗静电整理样品3.了解涤纶织物织物抗静电性能的相关表征方法二、实验原理对织物用吸湿剂和表面活性剂处理,在纤维表面形成亲水性薄膜,增加纤维的吸湿性,从而降低织物的表面电阻,提高纤维的导电性,达到防静电的目的。

三、实验试剂与仪器500ml烧杯玻璃棒量筒天平剪刀抗静电整理剂(抗静电剂SN)涤纶布轧车烘箱丝光定形机摩擦式静电测试仪高压放电式静电测试仪表面电荷测试仪四、实验步骤(一)样品制备1.裁剪40×40㎝的涤纶布布称其重量为16.3g。

2.由浴比1∶10至1∶20,称量9g抗静电整理剂配制得300ml 30g/L的拒水整理剂水溶液,加入0.6克的氯化镁使其浓度为0.2%。

3.织物两浸两轧拒水整理剂,每次浸渍两分钟,轧液率60%。

4.将织物在70度预烘两分钟,再在160度丝光机上进行焙烘定形,时间为两分钟。

5.将织物水洗后烘干,保留样品。

(二)抗静性能测试纺织材料静电性能的评价静电电压及其半衰期、电荷面密度等指标,以及吸灰试验、张帆试验、吸附金属片试验等简易测试方法得到的低精度指标。

A法(半衰期法):用+10 kV 高压对置于旋转金属平台上的试样放电60 s,测感应电压的半衰期(s)。

此法可用于评价织物的静电衰减特性。

B法(摩擦带电电压法):试样(4块,2经2纬,尺寸6cm×8 cm)夹置于转鼓上,转鼓以400 RPM的转速与标准布(锦纶或丙纶)摩擦,测试1min内的试样带电电压最大值(V)。

C法(电荷面密度法):试样在规定条件下以特定方式与锦纶标准布摩擦后用法拉第筒测得电荷量,据试样尺寸求得电荷面密度(μC/m2)。

五、实验结果与讨论A法半衰期法记录表B法摩擦带电电压法记录表C法讨论:用三种方法对整理涤纶的抗静电性进行了表征,因为没有与未处理涤纶进行对比,没有体现出处理与未处理涤纶的区别。

织物的抗静电性能与处理技术研究在我们的日常生活中,织物无处不在,从衣物到家居用品,从工业用布到医疗纺织品。

然而,你是否曾经在干燥的季节里,经历过衣物摩擦产生静电,导致头发竖起或者被静电电击的烦恼?这不仅让人感到不适,在一些特殊的环境中,静电甚至可能引发严重的事故。

因此,织物的抗静电性能及其处理技术成为了一个重要的研究领域。

一、织物产生静电的原因要理解织物的抗静电性能,首先需要了解织物为什么会产生静电。

静电的产生主要源于摩擦起电和电荷转移。

当两种不同材质的织物相互摩擦时,电子会从一种织物转移到另一种织物上,导致一方带正电,另一方带负电。

此外,环境湿度对静电的产生也有很大影响。

在干燥的环境中,水分含量低,电荷难以通过水分传导散失,从而更容易积累静电。

常见的容易产生静电的织物包括合成纤维,如聚酯、尼龙等。

这些纤维的分子结构特点使得它们在摩擦过程中更容易失去或获得电子。

相比之下,天然纤维如棉、麻等产生静电的情况相对较少,因为它们具有较好的吸湿性,能够吸收空气中的水分,从而有助于电荷的传导和消散。

二、织物抗静电性能的重要性织物的抗静电性能在多个领域都具有重要意义。

在服装领域,静电会导致衣物贴身、吸附灰尘,影响穿着的舒适度和美观度。

对于一些特殊行业的工作服,如电子厂、加油站等,静电可能会引发火灾或爆炸等危险,因此抗静电性能是保障工作人员安全的关键因素。

在家居用品方面,静电会使地毯吸尘、窗帘吸附灰尘,增加清洁的难度。

同时,静电对人体健康也可能产生一定的影响,长期处于静电环境中可能导致人体出现疲劳、头痛等症状。

在工业领域,静电可能会干扰电子设备的正常运行,损坏敏感的电子元件,影响产品质量和生产效率。

在医疗领域,静电可能会对医疗器械的性能产生影响,甚至对患者的治疗造成潜在风险。

三、织物抗静电处理技术为了提高织物的抗静电性能,研究人员开发了多种处理技术,主要包括以下几种:1、纤维改性通过对纤维进行化学改性,在纤维分子结构中引入亲水基团或导电成分,从而提高纤维的导电性和吸湿性。

抗静电整理10.1 引言静电能引起许多纺织材料在加工中的问题,尤其是那些疏水合成纤维。

在大多数干态纺织品加工过程中,纤维和织物在不同的表面快速移动,会通过摩擦力产生静电荷。

这些电荷会引起纤维和纱线相互排斥,导致浮起。

织物和非织造也受电荷的影响,产生材料操作的问题。

消费者很在意衣服的贴身,以及在低湿条件下,走在地毯上产生的轻微电击。

静电放电会损坏电脑和其他电子设备。

许多纺织品的安全要求包括抗静电限制在一个定义的相对湿度内(从65%到25%)。

许多纺织纤维不能导电,它们被分类为绝缘材料,在干态时表现出绝缘性。

无论两个表面什么时候接触,电子都能从一个表面移动到另一个表面。

当两个表面分开时,导电材料允许电子立即移动至平衡。

另一方面,绝缘材料在某段时间能够保留电荷的不同。

不需要通过摩擦来产生不同的额电荷,但是摩擦往往会大大增加电荷的数量。

摩擦起电就是通过摩擦力的作用来产生电荷。

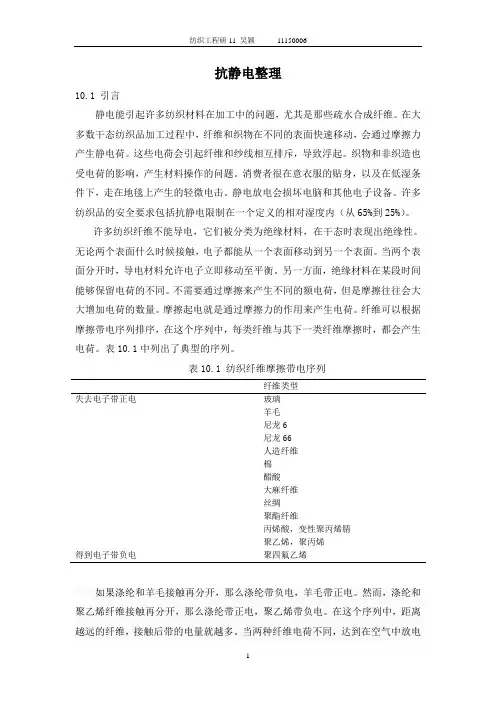

纤维可以根据摩擦带电序列排序,在这个序列中,每类纤维与其下一类纤维摩擦时,都会产生电荷。

表10.1中列出了典型的序列。

表10.1 纺织纤维摩擦带电序列纤维类型失去电子带正电玻璃羊毛尼龙6尼龙66人造纤维棉醋酸大麻纤维丝绸聚酯纤维丙烯酸,变性聚丙烯腈聚乙烯,聚丙烯得到电子带负电聚四氟乙烯如果涤纶和羊毛接触再分开,那么涤纶带负电,羊毛带正电。

然而,涤纶和聚乙烯纤维接触再分开,那么涤纶带正电,聚乙烯带负电。

在这个序列中,距离越远的纤维,接触后带的电量就越多。

当两种纤维电荷不同,达到在空气中放电的可能(~3×106V m-1)时,电荷释放电火花,伴随着光和声音。

腈纶羊毛与棉T恤接触时会听见劈啪声,走过地毯去碰金属门的把手时能看见火花,这些都是放电现象。

由摩擦引起的纤维电荷受到自然界中机械接触、摩擦带电序列中纤维的排列、环境中的湿度、以及纤维表面存在还是缺少水分的影响。

电荷和放电行为在静电纺纱过程和静电植绒,如植绒印花中至关重要。

所有的合成纤维从纺丝头出来以后要经过油剂短暂的处理。

织物抗静电整理实验报告纺织行业是一个高电压、高电流、高热、高湿的行业,是一个高能量的、高频率电源的行业,是一个高度电离的,在特定条件下会产生电荷聚集体(简称静电)的行业。

因此,抗静电整理对于纺织行业来说是至关重要的。

而抗静电整理主要是将织物中的静电电压降低到一定程度或达到静电清除效果后。

抗静电整理主要包括机械整理和化学整理两种方式。

化学整理主要是通过溶剂处理来实现。

一、抗静电整理原理纺织物在染整过程中,存在着一定的静电积累,这些静电荷通过织物纤维中的某些表面就被消除掉,但是这些表面在经过整理后就会使纤维表面形成一层致密的绝缘层,使静电在织物表面重新积累下来,当在静电较低的情况下,静电积累于织物纤维内而使纤维失去弹性而不能有效地发挥其作用。

这种现象称为静电积聚效应。

因此要使织物免受静电的伤害是需要使其表面产生一层静电积聚层。

如果可以将其静电积聚层清除掉,就可以大大降低染料的成色率,从而使染料具有良好的成色性能。

目前,已有许多国内外学者将其应用于纺织工业中来抑制和消除静电问题。

生产中,利用化学方法抑制或去除静电荷就成为主要防静电处理方式。

在纺织品抗静电处理过程中,使用某种助剂如有机溶剂和表面活性剂等可以有效地抑制或消除导电电荷聚集体而对纺织品产生的静电危害,但是这种作用存在一些不足之处。

二、织物抗电离和消除静电的方法消除静电的方法很多,主要有三种,一种是利用电中性物质吸附静电,另一种是利用静电消除剂去除静电,另一种是利用静电消除剂去除静电。

常用的抗静电处理方法有两种:机械去静电法制备和化学去静电法制备。

机械去静电法又称机械吸附、电吸附,是利用电流来消除静电的一种方法。

它是利用电中性物质吸附到织物上之后,将所吸附过来的静电电压迅速降低到一定程度。

其方法是:利用电静电在布上分散的特点,使之与纤维充分接触并且不断地吸附在纤维上。

这种方法简单易行、效率高、效果明显,但其缺点是操作复杂、耗能大。

化学法除静电法又称化学消除静电或化学吸附,指采用一定的化学方法将静电从织物上去除掉(如溶剂除湿、离子除湿),再通过工艺过程使其与纤维充分接触而不受污染(如超声波除静电)。

纺织品的抗静电性能改进研究在日常生活中,我们常常会遇到纺织品产生静电的现象,比如在干燥的季节里,脱毛衣时会有“噼里啪啦”的静电火花,或者在触摸某些衣物时会有轻微的电击感。

这些静电现象不仅会给我们带来不适,还可能对一些特殊环境和工作场所造成严重的影响。

因此,提高纺织品的抗静电性能具有重要的意义。

一、纺织品产生静电的原因要改进纺织品的抗静电性能,首先需要了解其产生静电的原因。

纺织品在使用过程中,纤维与纤维之间、纤维与其他物体之间的摩擦会导致电子的转移。

当一种材料失去电子带正电,而另一种材料得到电子带负电时,就产生了静电。

此外,纤维的吸湿性能也对静电的产生有很大影响。

一般来说,天然纤维如棉、麻等,由于其具有较好的吸湿性能,能够吸收空气中的水分,从而减少静电的积累。

而合成纤维如聚酯纤维、尼龙等,吸湿性能较差,容易积累静电。

环境因素也是导致纺织品产生静电的一个重要原因。

在干燥的环境中,空气相对湿度较低,电荷难以通过水分传导散失,静电更容易产生和积累。

二、现有提高纺织品抗静电性能的方法1、纤维改性通过对纤维进行化学改性,在纤维分子链中引入亲水基团,增加纤维的吸湿性能,从而减少静电的产生。

例如,对聚酯纤维进行磺化处理,可以提高其亲水性。

2、纺纱过程中的抗静电处理在纺纱过程中添加抗静电剂,可以使纤维表面形成一层导电层,有利于电荷的传导和散失。

抗静电剂可以是表面活性剂型、高分子型等。

3、织物后整理这是目前应用较为广泛的一种方法。

通过在织物表面涂覆或浸渍抗静电剂,使其在织物表面形成一层均匀的抗静电膜。

常见的后整理方法包括浸轧法、涂层法等。

4、导电纤维的使用将导电纤维与普通纤维混纺或交织,可以形成导电通路,有效地将电荷传导出去。

导电纤维可以是金属纤维、碳纤维或导电聚合物纤维等。

三、现有方法存在的问题尽管上述方法在一定程度上提高了纺织品的抗静电性能,但仍然存在一些不足之处。

纤维改性方法可能会影响纤维的其他性能,如强度、手感等。

织物的抗静电性能研究与应用在现代生活中,织物无处不在,从我们日常穿着的衣物到家居装饰的布料,从工业生产中的特种面料到医疗领域的专用纺织品。

然而,在许多情况下,织物的静电问题给我们带来了不少困扰和麻烦。

静电可能导致衣物吸附灰尘、贴身衣物产生不适感,甚至在一些特殊环境中引发安全隐患。

因此,对织物抗静电性能的研究不仅具有重要的科学意义,更在实际应用中有着广泛而迫切的需求。

一、织物产生静电的原因要深入理解织物的抗静电性能,首先需要明白织物为什么会产生静电。

织物产生静电的主要原因是摩擦起电。

当两种不同材质的织物相互摩擦时,电子会从一种织物转移到另一种织物上,导致一种织物带正电,另一种带负电。

此外,环境湿度也是影响织物静电产生的重要因素。

在干燥的环境中,水分含量低,电荷难以通过水分传导散失,静电更容易积累。

不同的织物纤维种类对静电的产生也有影响。

例如,合成纤维如聚酯、尼龙等,其分子结构中缺少亲水基团,导电性差,容易积累静电。

相比之下,天然纤维如棉、麻等,由于含有较多的亲水基团,导电性相对较好,静电产生相对较少。

二、织物抗静电性能的评价指标为了准确评估织物的抗静电性能,需要建立一系列科学合理的评价指标。

常见的指标包括表面电阻率、半衰期和摩擦带电电压等。

表面电阻率是衡量织物导电性能的重要参数。

电阻率越低,表明织物的导电性能越好,抗静电能力越强。

一般来说,当表面电阻率小于10^11 欧姆时,织物具有较好的抗静电性能。

半衰期是指织物上的静电衰减到初始值一半所需要的时间。

半衰期越短,说明织物的静电消散速度越快,抗静电性能越好。

摩擦带电电压则是通过模拟织物在摩擦过程中的带电情况来评价其抗静电性能。

摩擦带电电压越低,抗静电性能越好。

三、提高织物抗静电性能的方法为了提高织物的抗静电性能,研究人员和相关企业采取了多种方法。

1、纤维改性对纤维进行化学改性是一种有效的方法。

例如,在合成纤维的制造过程中,可以引入亲水基团,增加纤维的导电性和吸湿性。

织物的抗静电整理纺织材料是电的不良导体,它们具有很高的比电阻。

纤维及其制品在生产加工和使用过程中,由于受摩擦、牵伸、压缩、剥离及电场感应和热风干燥等因素的作用而产生静电。

如果这些静电荷不能通过各种途径迅速散失,就会在材料和加工机械上逐渐增加:基于静电的力学效应和放电效应,静电荷的积累达到一定程度时将会引发各种障碍和危害。

随着化学纤维特别是合成纤维在纺织上的生产和应用越来越广泛,这些高分子聚合物所固有的高绝缘性和疏水性,使之极易产生静电的积聚,因此,织物抗静电已成为急待解决的一个重要问题。

一、静电的产生及危害1、静电的产生静电是由静电荷产生的一种物理现象,也是指在一定容积或一定表面上产生的正负电荷在没有泄漏的情况下保持不动,带有一定电性的状态。

静电的产生,现象复杂,时今尚无定论,但静电产生的先决条件是出现电荷聚集即起电。

一般认为,静电现象是由两种不同或相同的物体经过接触或摩擦后,物体间发生电子移动,打破了原来的电性平衡,因而产生静电。

一般来说,几乎任何两个物体的表面相互接触摩擦和随着的分离都会产生静电。

两物体表面的电荷特性取决于电子流和摩擦电序列,常用纺织纤维的电序列如下:+羊毛锦纶蚕丝粘胶纤维棉苎麻醋酯纤维维纶绦纶腈纶丙纶-当两种纤维织物相互摩擦时,在电序列中靠左边的纤维带正电,而靠右边的纤维带等量负电。

如棉与涤纶摩擦,棉一般带正电,绦纶带负电。

而棉与蚕丝摩擦时,则棉带负电,蚕丝带正电。

影响纤维带电量的因素很多,但主要取决于纤维的吸湿性和空气的相对湿度及摩擦条件。

纤维的亲水性越好,吸湿越多,带电量越低。

因为纤维表面及纤维微毛细管中容易形成表面水膜或纤维中的水脉,有利于电子或离子的泄逸。

天然纤维如棉、毛、丝、麻等吸湿性较高,电阻较低,静电现象并不严重,而合成纤维由于吸湿性较低、结晶度高等特性易产生静电。

空气的相对湿度越低,纤维的吸湿率越低,即使是亲水性纤维,也由于回潮率低而易产生静电。

因为即使是亲水性纤维,在绝对干燥的情况下也是绝缘体。

面料防静电整理方法1. 选择合适的面料:选择具有防静电特性的面料是防止静电产生的第一步。

常见的防静电面料包括涤纶、尼龙等合成纤维材料。

2. 避免使用塑料制品:塑料制品是静电产生的主要源头之一。

在整理面料时,尽量避免使用塑料垫子、塑料衣架等塑料制品,以减少静电的产生。

3. 提高空气湿度:干燥的空气有利于静电的产生,因此在整理面料的环境中增加空气湿度是一种有效的方法。

可以使用加湿器、喷雾器等工具进行增湿。

4. 避免过度摩擦:静电的产生与物体之间的摩擦有关。

在整理面料时,尽量减少摩擦,避免面料与其他物体的摩擦,以减少静电的产生。

5. 使用防静电剂:防静电剂可以有效地减少静电的产生。

在整理面料时,可以使用专门的防静电喷雾剂,将其喷洒在面料上,以增加面料的防静电效果。

6. 接地处理:接地是减少静电积聚的重要措施之一。

在整理面料时,可以使用接地线将面料与地面连接起来,将静电导入地面,以减少静电的积聚。

7. 避免使用塑料袋包装:塑料袋是非常容易产生静电的物品之一。

在整理面料时,避免使用塑料袋包装,可以选择纸袋或布袋进行包装,以减少静电的产生。

8. 防静电装置使用:有一些专门的防静电装置可以帮助减少静电的产生。

如防静电地毯、防静电衣架等,选择适当的装置使用可以有效地预防静电。

9. 定期清洁面料:定期清洁面料是防止静电的重要措施之一。

可以使用专门的面料清洁剂进行清洁,保持面料的洁净度,以减少静电的产生。

10. 避免静电环境:静电环境对面料防静电效果有很大的影响。

在整理面料时,尽量避免在含有大量静电产生物品的环境中进行操作,选择相对湿度较高、静电较少的环境,可以有效地减少静电的产生。

纺织品的抗静电处理技术与应用在我们的日常生活中,纺织品无处不在,从衣物到家居用品,从工业用布到医疗领域的特殊材料。

然而,在某些情况下,纺织品可能会产生静电,给我们带来诸多不便甚至潜在的危险。

例如,在干燥的季节,我们穿的毛衣可能会因静电而吸附在身上,或者在处理易燃材料的工作环境中,静电可能引发火灾或爆炸。

因此,纺织品的抗静电处理技术显得尤为重要。

一、静电产生的原因要理解纺织品的抗静电处理技术,首先需要了解静电是如何产生的。

当两种不同的材料相互摩擦时,电子会从一种材料转移到另一种材料上,导致一种材料带正电,另一种材料带负电。

在纺织品中,常见的纤维材料如聚酯、尼龙等,在摩擦过程中容易失去电子而带正电,而人体皮肤在接触这些带电的纺织品时,可能会感受到静电的刺激。

此外,环境因素也对静电的产生有重要影响。

干燥的空气缺乏水分,使得电荷难以通过空气中的水分传导出去,从而容易积累静电。

相对湿度较低时,静电问题往往更加突出。

二、抗静电处理技术的分类为了减少或消除纺织品中的静电,人们开发了多种抗静电处理技术,主要包括以下几类:1、化学抗静电处理化学抗静电剂是一种常用的方法。

这些抗静电剂通常是表面活性剂,可以在纤维表面形成一层导电的薄膜,从而将产生的静电迅速传导出去。

根据其作用机制,化学抗静电剂可分为阳离子型、阴离子型、非离子型和两性型。

阳离子型抗静电剂具有较好的抗静电效果,但在使用过程中可能会对某些纤维的性能产生影响。

阴离子型抗静电剂的相容性较好,但抗静电效果相对较弱。

非离子型抗静电剂的稳定性高,但在高温或低湿度环境下效果可能会下降。

两性型抗静电剂则结合了阳离子型和阴离子型的优点,但成本相对较高。

化学抗静电处理方法可以通过浸渍、喷涂或涂层等方式应用于纺织品。

然而,这种方法可能存在抗静电剂的耐久性问题,经过多次洗涤后,抗静电效果可能会逐渐减弱。

2、物理抗静电处理物理抗静电处理方法主要包括在纺织品中添加导电纤维或使用导电涂层。

织物的抗静电处理技术与应用在日常生活中,我们常常会遇到织物产生静电的现象,比如脱衣服时的“噼里啪啦”声、头发被吸附在衣物上,甚至在某些特殊工作环境中,静电可能会引发严重的事故。

为了解决这些问题,织物的抗静电处理技术应运而生。

一、静电产生的原因要理解织物的抗静电处理技术,首先需要了解静电是如何产生的。

当两种不同的材料相互摩擦时,电子会从一种材料转移到另一种材料上,导致一种材料带正电,另一种带负电。

织物通常由纤维制成,在与其他物体摩擦或接触分离的过程中,就容易积累电荷,从而产生静电。

另外,环境湿度也对静电的产生有重要影响。

在干燥的环境中,电荷更容易积累且难以消散;而在相对湿度较高的环境中,织物表面的水分能够帮助电荷传导,减少静电的积累。

二、织物抗静电处理技术的分类1、化学抗静电处理化学抗静电处理是通过在织物表面或内部添加抗静电剂来实现的。

抗静电剂通常是一些具有亲水性的化合物,能够吸收空气中的水分,形成导电层,从而使电荷能够迅速消散。

常见的化学抗静电剂包括阳离子型、阴离子型、非离子型和两性型等。

阳离子型抗静电剂主要通过阳离子的吸附作用在织物表面形成导电层,但这类抗静电剂的耐洗性往往较差。

阴离子型抗静电剂则具有较好的耐洗性,但在某些条件下可能会影响织物的色泽。

非离子型抗静电剂的相容性较好,但抗静电效果相对较弱。

两性型抗静电剂结合了阳离子型和阴离子型的优点,具有较好的综合性能。

化学抗静电处理的方法包括浸渍法、涂层法和共混纺丝法等。

浸渍法是将织物浸泡在抗静电剂溶液中,使其吸附抗静电剂;涂层法是将抗静电剂涂覆在织物表面;共混纺丝法则是在纤维制造过程中,将抗静电剂与聚合物共混,然后纺丝制成抗静电纤维。

2、物理抗静电处理物理抗静电处理方法主要包括导电纤维的使用和织物结构的优化。

导电纤维可以是金属纤维(如不锈钢纤维、铜纤维等)、碳纤维或导电聚合物纤维(如聚苯胺纤维、聚噻吩纤维等)。

将导电纤维与普通纤维混纺或交织,可以形成导电通路,使电荷能够迅速传导出去,从而达到抗静电的效果。

织物抗静电的基本方法1.表面处理法(1)采用表面活性剂对纤维或织物进行亲水化处理,提高纤维的吸湿性,从而降低纺织品的比电阻,加快电荷逸散。

此类方法的抗静电效果难以长久保存,耐洗涤效果差,且在低湿度条件下不显示抗静电性能。

此外,在纺织材料界面上涂敷的抗静电油剂,使材料之间不能充分、直接摩擦、接触,从而可以减少电荷的转移,即减少静电荷的产生量。

(2)使表面活性剂分子疏水端吸附于纤维表面,亲水性基团指向空间,形成极性界面,吸附空气中的水分子,降低纤维或织物的表面比电阻,加速电荷逸散,这是大多数抗静电剂发挥作用的主要方式。

(3)离子化:离子化的抗静电剂本身具有良好的导电性,这种油剂分子在表层水分子的作用下发生电离,显著提高了纤维表面的导电性,同时可通过中和表层电荷的方式消除带电。

抗静电整理剂根据其化学结构分为阳离子型、阴离子型和非离子型;按使用目的可以分为耐久性和非耐久性。

2.化学改性方法对成纤高聚物进行共混、共聚合、接枝改性引入亲水性基团,或在纤维内部添加抗静电剂,制取抗静电纤维。

这两种方法的共同特点是提高纤维的吸湿性能,加快电荷的散逸。

由抗静电纤维制造纺织品、或混用较高比例到普通合成纤维中,可消除加工和使用中的静电问题,但其仍以高湿环境作为电荷散逸的必要条件。

3.导电纤维的混纺或钳织导电纤维包括金属纤维、碳纤维、有机导电聚合物纤维等导电均一型导电纤维;在合成纤维外层涂覆炭黑等导电成分的导电物质——包覆型导电纤维;炭黑或金属化合物高聚物通过复合纺丝得到的导电物质——复合导电纤维。

导电纤维的应用使纺织品抗静电效果显著、耐久而不受环境湿度的影响,并可应用于防静电工作服等特种功能性纺织品。

目前导电纤维的研究开发及应用正成为研究的热点。

4.静电序列的利用利用材料在静电序列位置的不同,进行不同纤维的混纺或交织,可达到降低静电的目的。

此种方法,可以有一定作用,单局限性比较强,应用受到限制。

涤纶和锦纶织物的抗静电整理发布日期:2011-12-28 浏览次数:919核心提示:为提高合纤织物抗静电性选择抗静电剂TF-480分别对染色涤纶和锦纶织物进行整理,探讨整理剂用量、焙烘温度、时间、交联剂的加入及其用量对抗静电性能效果的影响,优化整理工艺。

通过测量静电电压峰值和半衰期,分析织物抗静电性能;检测经20次洗涤后织物抗静电性能的耐久性;测定整理前后及水洗前后织物的K/S值,观察色变情况。

结果表明:抗静电剂TF-480质量浓度为30~40g/L,焙烘温度为170~180℃,时间为30~40s 时,抗静电整理效果较好;尤其是整理的涤纶织物,经多次洗涤后抗静电性能保持良好,色泽变化小,在涤纶和锦纶织物是常用的服装面料之一,但因其吸湿性差,易起球,易产生静电,给加工和应用带来很多麻烦[1],影响了它们的服用性能,降低了织物品质。

为此,人们对合纤织物的抗静电性能进行了大量的研究[2-9]。

目前,国内外的相关研究主要集中在3个方面[1 0]:一是在纤维表面涂覆表面活性剂类抗静电剂,此法是目前生产中常用的主要方法;二是在形成纤维的基体聚合物中加入表面活性剂类抗静电剂或高分子永久型抗静电剂,再熔融纺丝,得到抗静电纤维三是利用炭黑、金属或金属氧化物与基体聚合物形成抗静电纤维。

本文选用的抗静电剂TF-480是聚酯聚醚类聚合物,分子结构中的对苯二甲酸乙二醇链段与涤纶大分子结构相似,在高温下,可进入聚酯的微软化纤维表面而与聚酯大分子产生共结晶,固着在涤纶上获得耐久性:同时,其分子结构中含有聚醚链部分,具有吸湿性,可提高织物的含湿量,增加导电性,加快静电荷的逸散速度,赋予织物一定的抗静电能力,同时使织物具有易去污性能[11]。

本文采用该整理剂对涤纶、锦纶织物进行整理,优化加工工艺,以提高织物的抗静电性能。

1 实验部分1.1材料与仪器染色春亚纺(涤纶)和染色塔丝绒(锦纶)(吴江盛虹印染公司提供),抗静电剂TF -480,三聚氰胺,MgCl2,纯碱,洗衣粉(市售)。

织物的抗静电整理

纺织材料是电的不良导体,它们具有很高的比电阻。

纤维及其制品在生产加工和使用过程中,由于受摩擦、牵伸、压缩、剥离及电场感应和热风干燥等因素的作用而产生静电。

如果这些静电荷不能通过各种途径迅速散失,就会在材料和加工机械上逐渐增加:基于静电的力学效应和放电效应,静电荷的积累达到一定程度时将会引发各种障碍和危害。

随着化学纤维特别是合成纤维在纺织上的生产和应用越来越广泛,这些高分子聚合物所固有的高绝缘性和疏水性,使之极易产生静电的积聚,因此,织物抗静电已成为急待解决的一个重要问题。

一、静电的产生及危害

1、静电的产生

静电是由静电荷产生的一种物理现象,也是指在一定容积或一定表面上产生的正负电荷在没有泄漏的情况下保持不动,带有一定电性的状态。

静电的产生,现象复杂,时今尚无定论,但静电产生的先决条件是出现电荷聚集即起电。

一般认为,静电现象是由两种不同或相同的物体经过接触或摩擦后,物体间发生电子移动,打破了原来的电性平衡,因而产生静电。

一般来说,几乎任何两个物体的表面相互接触摩擦和随着的分离都会产生静电。

两物体表面的电荷特性取决于电子流和摩擦电序列,常用纺织纤维的电序列如下:

+羊毛锦纶蚕丝粘胶纤维棉苎麻醋酯纤维维纶绦纶腈纶丙纶-当两种纤维织物相互摩擦时,在电序列中靠左边的纤维带正电,而靠右边的纤维带等量负电。

如棉与涤纶摩擦,棉一般带正电,绦纶带负电。

而棉与蚕丝摩擦时,则棉带负电,蚕丝带正电。

影响纤维带电量的因素很多,但主要取决于纤维的吸湿性和空气的相对湿度及摩擦条件。

纤维的亲水性越好,吸湿越多,带电量越低。

因为纤维表面及纤维微毛细管中容易形成表面水膜或纤维中的水脉,有利于电子或离子的泄逸。

天然纤维如棉、毛、丝、麻等吸湿性较高,电阻较低,静电现象并不严重,而合成纤维由于吸湿性较低、结晶度高等特性易产生静电。

空气的相对湿度越低,纤维的吸湿率越低,即使是亲水性纤维,也由于回潮率低而易产生静电。

因为即使是亲水性纤维,在绝对干燥的情况下也是绝缘体。

纤维表面越粗糙,则摩擦系数越大,接触点越多,越容易产生静电。

两物体表面的相对摩擦速度越快,则点接触的几率越大,电荷密度越大,电位差也越高。

摩擦时,纤维间的压力越大,则摩擦面积越大,带电量也越大。

温度对纤维材料的静电量也有影响,温度提高,电阻下降,带电量减小。

2、静电的危害

纺织材料在生产加工过程中受各种因素作用而在材料和加工机械上产生并积累静电,虽然它们的电流很小,不会对人身产生生命威胁,但是却能制造很多麻烦。

静电不仅导致纺织加工困难,如加工时纤维缠绕机件、纱线发毛不能集束、

织造时经纱开口不清,而且在纺织品的使用过程中容易吸尘沾污,服装纠缠人体产生粘附不适感,并对人体有害,如使血液PH值升高,血液中钙含量下降,尿液中钙含量增加,血糖升高,维生素C含量下降。

静电严重者还可能引起火灾、爆炸。

因此,抗静电织物的开发是非常必要的。

二、静电的消除

纤维材料产生的静电荷其散逸都是通过纤维材料表面的传导、空气传导和纤维材料内部扩散,其中前二者的作用是电荷逸散的机制,纤维表面形态和性质决定了纤维材料的静电性能。

因此,常用的纺织品静电消除方法有:

1、对织物表面进行整理

对合成纤维织物进行抗静电树脂整理。

所用抗静电剂大多数是结构与被整理的纤维相似的高分子物,经过浸、轧、焙烘而粘附在合成纤维或其织物上。

这些高分子物是亲水的,因此涂覆在表面上可通过吸湿而增加纤维的导电,使纤维不至于积聚较多的静电荷而造成危害。

2、制造抗静电纤维

抗静电纤维的制造方法是在合成纤维聚合物内部添加抗静电剂,如磷酸酯、磺酸盐等表面活性剂,或是引入第三单体,如聚氧乙烯及其衍生物,以使纤维本身具有抗静电效果。

添加在聚合物内部的抗静电剂大多数具有极性基团,这些极性基团在聚合体的外层形成导电层或通过氢键与空气中水分相结合,使聚合体的电阻减少,加速静电荷的散逸。

3、织物中嵌织导电纤维

在合成纤维织物中,嵌入导电纤维也是一种有效的消除静电的方法。

导电纤维的现有品种类型有:金属纤维、碳纤维、有机导电纤维;碳黑、石墨、金属或金属氧化物等导电性物质与普通高聚物共混或复合纺丝制成的导电纤维;导电高分子直接纺丝制成的有机导电纤维。

这些导电纤维从其结构可分为导电成分均一型和导电成分被覆型、导电成分复合型三类。

金属纤维导电性能好、耐热、耐化学腐蚀,但对于纺织而言,金属纤维抱合力小,纺纱性能差,成品色泽受限制,多用于地毯和工作服面料,制成高细度纤维时价格昂贵;碳纤维导电性能好,耐热、耐化学药品,但模量高、缺乏韧性、不耐弯折、无热收缩能力,适用范围有限;有机导电纤维中由聚乙炔、聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩等高分子导电材料直接纺丝制成,有机导电纤维纺丝困难,价格更高,也难在纺织品中广泛使用。

三、抗静电整理剂

抗静电整理剂种类很多,根据抗静电效果的持续性可分为耐久性抗静电剂和暂时性抗静电剂;耐久性抗静电整理剂此类整理剂在织物上具有较好的耐久性,能耐20次以上洗涤。

非耐久性抗静电整理剂对纤维的亲和力小,不耐洗涤,常用于合成纤维的纺丝油剂以及不常洗涤织物的非耐久性抗静电整理。

这一类整理剂主要是表面活性剂,包括阳离子型、阴离子型和非离子型。

1、阳离子型抗静电剂:适合涤纶等带负电的纤维;有季铵盐、聚乙烯多胺、烷基胺盐等。

这类抗静电剂既有良好的抗静电效果,又有良好的平滑性和吸附性,

但毒性较强,耐光性低,会使染料变色,腐蚀金属,刺激皮肤,而且耐热性较差,难以适应高温聚合纺丝的需要,多数用于表面处理。

2、阴离子型抗静电剂:适合羊毛等带负电的纤维;这类抗静电剂有脂肪酸胺盐、烷基磺酸盐、烷基硫酸酯盐、烷基磷酸酯盐等。

油脂、脂肪酸、高级醇的硫酸脂盐或磷酸脂盐的抗静电剂作用最有效,胺盐、乙醇胺盐等的效果相对较差。

水溶性好易于洗除。

3、非离子型抗静电剂:这类抗静电剂有聚氧乙烯烷基醚、聚氧乙烯烷基胺、聚氧乙烯烷基酰胺、烷基多元醇等;该类抗静电剂具有一定的耐洗涤性,对皮肤的刺激小、毒性小。

四、抗静电整理效果评定

评定抗静电效果主要是测定织物上的静电量,而静电量常用静电压、半衰期和表面比电阻来表示。

1、表面比电阻:表面比电阻表示纤维材料静电衰减速度的大小,在数值上等于材料的表面宽度和长度都等于1cm时的电阻,单位为Ω。

2、半衰期:半衰期也是衡量织物上的静电衰减速度大小的物理量,表示织物上的静电荷衰减到原始数值一半所需的时间,单位为s。

3、质量比电阻:为一个均匀样品长1cm、重1g时用Ω表示的电阻值,单位是Ωg/cm2。

4、静电压:纺织品相互摩擦或与其他物品摩擦以后,摩擦起电或泄电达到平衡时的电压值。

纺织材料为减少静电,一方面是降低摩擦程度,控制电荷的产生;另一方面是提高纤维的导电性能,以加快电荷的泄漏。

由于在加工和使用中摩擦现象不可避免,因此制造性能更好的导电纤维是纺织材料抗静电技术发展的基本方向。

而纺织生产过程中可以采用加入抗静电剂的方法来减少静电的干扰。

纳米技术和纳米材料的发展为抗静电产品提供了新的途径和思路。

纳米材料特殊的导电和电磁性能,超强的吸收性和宽平带性,为导电吸波织物的研究开发提供了新条件。

新型抗静电剂、新型导电纤维的研制和开发以及混织、嵌织技术的不断完善将是织物抗静电技术发展的趋势。