四年级语文下册 第3单元 12《第一个发明麻醉剂的人》 沪教版

- 格式:ppt

- 大小:2.78 MB

- 文档页数:23

《第一个发明麻醉剂的人》教学反思因为本单元的要求是教会学生抓住课题、课文内容提问,所以在设计教案时我把围绕“课题、课文内容和重点词语”提问,并试着自己解决所提的问题作为教学的重点。

因为在教学第11课时,我也想让学生对课文内容提问,但是有的学生提出的问题都是和理解课文没有关系的问题。

所以在这一课的教学中,我想教会学生抓住课文关键词提问的方法。

初读课文时,我先出示了:然而,有一件事却让他深感不安。

然后出示学习方法,接着让学生去找关键词“深感不安”,再让学生围绕这个词提问题,最后让学生通过读课文解决这些问题。

在后面的阅读教学中我出示关键句,并逐渐放手让学生自己去找关键词“勉强”、“沉思”,并围绕关键词提问。

在教学的最后我设计了一个小练笔:描写华佗采草药的具体事例。

我想让学生联系课文第8节的“华佗时时留心,处处搜集单方进行试验,终于合成了一种中药麻醉剂——麻沸散。

”中的“时时”、“处处”这两个词去写,从而感受华佗为病人着想以及发明麻醉剂的不容易,但是因为引导地不到位,所以部分学生写得不太理想。

在教学中也存在不少毛病。

1.阅读教学中的字词教学还不够扎实。

老师在上课之前对于这节课要交给学生的词语要心中有数,并且在教学中还要教会学生理解词语的方法。

比如“撕心裂肺”,因为在课前就要求学生预习过课文,所以在教学这个词的时候,我只是让学生回答了这个词的意思,就一句话带过去了。

在教学这个词的时候可以让学生想一想撕碎了心和肺会是怎样一种疼痛,帮助学生理解小孩做手术时的痛苦,从而感受华佗急病人所急,想病人所想。

2. 最后的小练笔因为引导不到位,所以在整节课中的效果不大,占用的时间也太长了。

教学的重点应该放在两次手术的理解上,而这部分花的时间相对太少。

3. 我在教学中的语速太快,有时学生还没有反应过来,我已经开始进行下一个环节了。

对于学生的回答可以适当地小结一下,有助于学生的理解。

在以后的教学中,应该更好地去解读文本,在课堂上多关注学生。

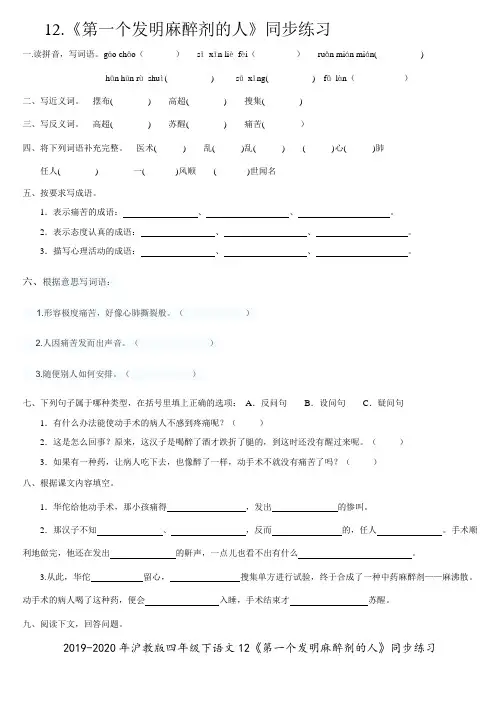

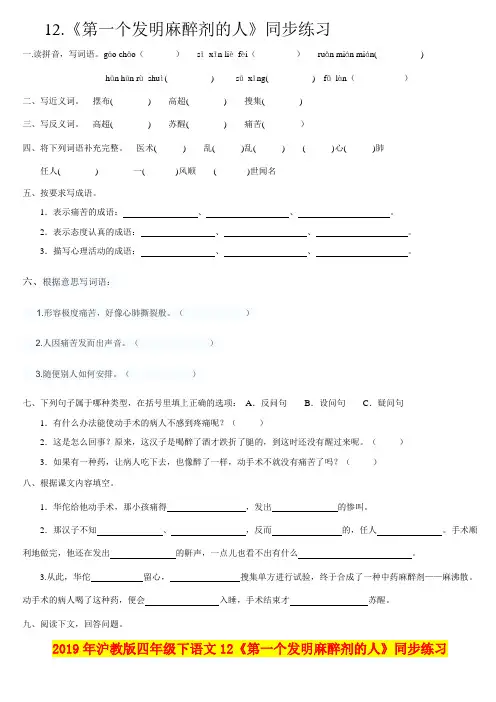

12.《第一个发明麻醉剂的人》同步练习一.读拼音,写词语。

gāo chāo()sīxīn lièfèi()ruǎn mián mián( )hūn hūn rùshuì( ) sūxǐng( ) fǔlàn()二、写近义词。

摆布( ) 高超( ) 搜集( )三、写反义词。

高超( ) 苏醒( ) 痛苦( )四、将下列词语补充完整。

医术( ) 乱( )乱( ) ( )心( )肺任人( ) 一( )风顺( )世闻名五、按要求写成语。

1.表示痛苦的成语:、、。

2.表示态度认真的成语:、、。

3.描写心理活动的成语:、、。

六、根据意思写词语:1.形容极度痛苦,好像心肺撕裂般。

()2.人因痛苦发而出声音。

()3.随便别人如何安排。

()七、下列句子属于哪种类型,在括号里填上正确的选项:A.反问句B.设问句C.疑问句1.有什么办法能使动手术的病人不感到疼痛呢?()2.这是怎么回事?原来,这汉子是喝醉了酒才跌折了腿的,到这时还没有醒过来呢。

()3.如果有一种药,让病人吃下去,也像醉了一样,动手术不就没有痛苦了吗?()八、根据课文内容填空。

1.华佗给他动手术,那小孩痛得,发出的惨叫。

2.那汉子不知、,反而的,任人。

手术顺利地做完,他还在发出的鼾声,一点儿也看不出有什么。

3.从此,华佗留心,搜集单方进行试验,终于合成了一种中药麻醉剂——麻沸散。

动手术的病人喝了这种药,便会入睡,手术结束才苏醒。

九、阅读下文,回答问题。

2019-2020年沪教版四年级下语文12《第一个发明麻醉剂的人》同步练习却说关公分兵一半,直抵郏下。

公自领兵四面攻打樊城。

当日关公自到北门,立马扬鞭,指而问曰:“汝等鼠辈,不早来降,更待何时?”正言间,曹仁在敌楼上,见关公身上止披掩心甲,斜袒着绿袍,乃急招五百弓弩手,一齐放箭。

公急勒马回时,右臂上中一弩箭,翻身落马。

正是:水里七军方丧胆,城中一箭忽伤身。

《第一个发明麻醉剂的人》教学反思本文记叙了一千七百多年前,我国著名的大夫华佗为了减轻手术病人的痛苦,研制出麻沸散,再世界上第一个发明麻醉剂的事。

鉴于现在的学生对很多知识的积累较缺乏,故在课题导入时设计了配对环节——发明及发明者。

对于生活中常见的发明,学生十分有兴趣了解其发明者,相信这对学生的长远发展是有利的。

这样,也很自然地引入了“麻醉剂的发明者是谁?”这一问题上来。

同时,将“发明”与“发现”作比较,以前的课文中也出现过这样的比较,让学生回答时则能很容易地说出重点“发明”是以前没有的,是从无到有的过程;“发现”是本来就已经存在的。

在复习了一遍之后,我引出了“华佗是第一个发明麻醉剂的人,他的发明比外国早了一千多年。

”意图在于让学生感受到我们中国古代的科学技术处于世界领先地位,我们要为我国古代灿烂的科学文化而自豪。

在感受自豪之后用自豪的语气再读课题,学生的情感得以调动。

在学习本课时,根据单元目标,注重让学生对重点词语进行质疑。

在教学过程中,注意了“扶”与“放”的有效结合,让学生学方法、重训练。

一、体会“深感不安”,我按以下步骤展开学习:(1)初步读句子,理解重点词语;(2)根据重点词语提出合理问题;(3)联系上下文解答问题,理解句意。

通过对小孩子做手术时的“痛得乱蹦乱跳”、“发出撕心裂肺般的叫声”这两点想象华佗此时的心理想法,设计读写结合“面对_______的孩子,华佗心想:________,所以他深感不安。

”设计时考虑到题目含盖的面能够广一点,因此既有课文内容的填空,又有发散想象的填空,在这一题目中得到了整合。

然而在实际课堂中发现,很多学生都会用疑问句的形式来回答第二个空格,比如有学生回答:“面对痛得乱蹦乱跳的孩子,华佗心想:是不是有一种药能够减轻病人的痛苦呢?所以他深感不安。

”这样一来,前面的回答与后面的“所以他深感不安”显得十分牵强,语句不连贯。

如果将前面华佗心想的内容变成肯定句式,语言就比较精致了。

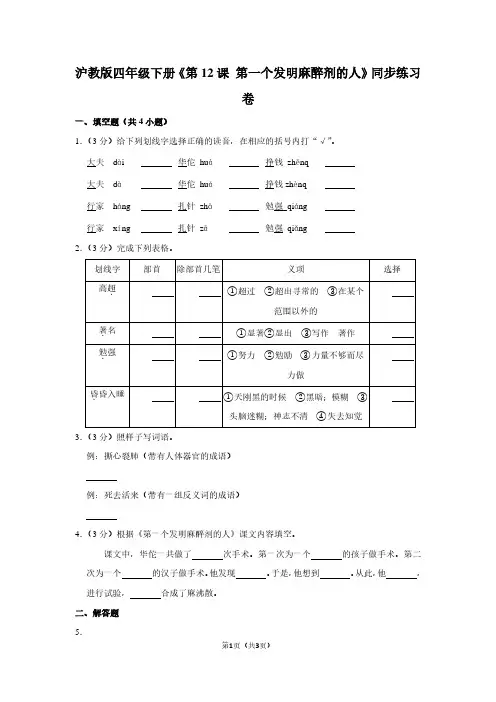

沪教版四年级下册《第12课第一个发明麻醉剂的人》同步练习卷一、填空题(共4小题)1.(3分)给下列划线字选择正确的读音,在相应的括号内打“√”。

大夫dài华佗huà挣钱zhēnq大夫dà华佗huá挣钱zhènq行家háng扎针zhā勉强qiáng行家xíng扎针zā勉强qiǎng2.(3分)完成下列表格。

3.(3分)照样子写词语。

例:撕心裂肺(带有人体器官的成语)例:死去活来(带有一组反义词的成语)4.(3分)根据《第一个发明麻醉剂的人》课文内容填空。

课文中,华佗一共做了次手术。

第一次为一个的孩子做手术。

第二次为一个的汉子做手术。

他发现。

于是,他想到。

从此,他,进行试验,合成了麻沸散。

二、解答题5.种牛痘的来历(节选)18世纪的英国,有位乡村医生叫爱德华•琴纳。

那年,他的家乡突然流行起“天花”来。

“天花”是一种可怕的瘟疫,一旦染上这种病,即使jiǎo xìng保住性命,脸上也将永远留下难看的疤痕。

琴纳为医治病人,整天忙碌着。

他常常想:有没有办法预防“天花”病呢?一天,一位牧场女工的丈夫帕金斯得了天花病,琴纳医生赶去察看。

只见帕金斯身上的脓包已经溃烂了。

琴纳让帕金斯太太立即去找个得过天花的人来护理他,因为得过天花的人不会再得这种病。

不料,帕金斯太太带来了一位名叫安娜的挤奶女工,她脸蛋光滑,没有疤痕。

琴纳见了连连摇头:“你没有得过天花,不能当护理员。

”可安娜却说:“我已经护理过好几个病人了,我们牧场里很少有人得天花!”在安娜的护理下,帕金斯总算死里逃生,但却留下了一脸麻子。

而安娜安然无恙,没有染上天花。

这真是一个奇迹!琴纳想:这里面一定有什么原因,我得去牧场看一看。

这天,琴纳来到一个大牧场里。

他访问了每一个挤奶工,发现他们中间竞没有一个人得过天花。

他又钻进牛栏里仔细观察,终于弄明白:原来大部分奶牛都生过天花,但病很轻,只是皮肤上出现几个小脓包。

12.《第一个发明麻醉剂的人》同步练习一.读拼音,写词语。

gāo chāo()sīxīn lièfèi()ruǎn mián mián( )hūn hūn rùshuì( ) sūxǐng( ) fǔlàn()二、写近义词。

摆布( ) 高超( ) 搜集( )三、写反义词。

高超( ) 苏醒( ) 痛苦( )四、将下列词语补充完整。

医术( ) 乱( )乱( ) ( )心( )肺任人( ) 一( )风顺( )世闻名五、按要求写成语。

1.表示痛苦的成语:、、。

2.表示态度认真的成语:、、。

3.描写心理活动的成语:、、。

六、根据意思写词语:1.形容极度痛苦,好像心肺撕裂般。

()2.人因痛苦发而出声音。

()3.随便别人如何安排。

()七、下列句子属于哪种类型,在括号里填上正确的选项:A.反问句B.设问句C.疑问句1.有什么办法能使动手术的病人不感到疼痛呢?()2.这是怎么回事?原来,这汉子是喝醉了酒才跌折了腿的,到这时还没有醒过来呢。

()3.如果有一种药,让病人吃下去,也像醉了一样,动手术不就没有痛苦了吗?()八、根据课文内容填空。

1.华佗给他动手术,那小孩痛得,发出的惨叫。

2.那汉子不知、,反而的,任人。

手术顺利地做完,他还在发出的鼾声,一点儿也看不出有什么。

3.从此,华佗留心,搜集单方进行试验,终于合成了一种中药麻醉剂——麻沸散。

动手术的病人喝了这种药,便会入睡,手术结束才苏醒。

九、阅读下文,回答问题。

2019年沪教版四年级下语文12《第一个发明麻醉剂的人》同步练习却说关公分兵一半,直抵郏下。

公自领兵四面攻打樊城。

当日关公自到北门,立马扬鞭,指而问曰:“汝等鼠辈,不早来降,更待何时?”正言间,曹仁在敌楼上,见关公身上止披掩心甲,斜袒着绿袍,乃急招五百弓弩手,一齐放箭。

公急勒马回时,右臂上中一弩箭,翻身落马。

正是:水里七军方丧胆,城中一箭忽伤身。

沪教版四下《第一个发明麻醉剂的人》教案设计一、教学目标1.知识与技能:1.1能够正确地朗读课文,理解课文大意。

1.2掌握生字词,并能运用到实际情景中。

1.3了解麻醉剂发明的过程,认识到发明创造的重要性。

2.过程与方法:2.1通过小组讨论,提高合作学习的能力。

3.情感态度与价值观:3.1感受科学家为人类健康付出的艰辛努力,培养尊重科学、热爱科学的情感。

3.2培养学生勇于探索、敢于创新的精神。

二、教学重点与难点1.教学重点:1.1课文的朗读与理解。

1.2生字词的学习与运用。

1.3麻醉剂发明过程的掌握。

2.教学难点:2.1课文中的科学原理与实际应用的联系。

2.2培养学生创新精神的具体方法。

三、教学过程1.导入新课1.1教师出示一张人体解剖图,引导学生观察并提问:“你们知道人体有哪些部位需要手术吗?”2.课文朗读与理解2.1教师带领学生朗读课文,注意语气、节奏的把握。

2.2学生自主朗读课文,理解课文大意。

2.3教师提问,检查学生对课文的理解。

3.生字词学习与运用3.1教师出示生字词,引导学生认读、理解。

3.2学生组内交流,运用生字词造句。

3.3教师选取部分句子进行讲解,帮助学生掌握生字词的用法。

4.麻醉剂发明过程的学习4.2学生分组讨论,分析发明过程中的关键环节。

5.课堂活动:模拟实验5.1教师准备实验材料,指导学生进行模拟实验,体验麻醉剂的作用。

5.2学生分享实验感受,教师点评。

6.培养学生创新精神6.1教师引导学生思考:“如果让你发明一种新的医疗工具,你会发明什么?”6.2学生畅所欲言,教师鼓励并指导。

7.课堂小结7.2学生分享学习收获。

8.课后作业(课后自主完成)8.1家庭作业:抄写生字词,巩固记忆。

8.2小组作业:探讨麻醉剂在现代医学中的应用,下节课分享。

四、板书设计沪教版四下《第一个发明麻醉剂的人》1.生字词2.麻醉剂发明过程3.创新精神的培养五、教学反思重难点补充:一、教学重点补充1.课文的朗读与理解在朗读环节,教师可引导学生关注课文中的描述细节,如:“他(指发明者)是如何不懈地实验,又是如何克服重重困难?”教师提问:“你们认为发明者在实验过程中可能会遇到哪些困难?他是如何解决的?”以此来促进学生对课文内容的深入理解。

---------------------------------------------------------------范文最新介绍------------------------------------------------------沪教版四年级语文下册教课设计第一个创建麻醉剂的人教课目的:1、正确流畅地朗诵课文。

2、默读课文,边读边领会到处、昏昏、慢慢等词语在文中的作用。

3、让学生认识中国古代神医华佗内行医中总结经验,频频实验,成了世界上第一个创建麻醉剂的人,进而激发学生的民族骄傲感。

4、想象华佗和抬汉子的人会有一番如何的对话,再写下来。

教课要点:华佗创建麻醉剂的原由及过程。

教课难点:抓住要点词语理解感悟句子的含意。

1/8教课器具:多媒体教课时间:1课时教课过程:一、导语,引出课题1、同学们,想必大家都看过大型历史连续剧?三国演义?,此中讲到有一名着名的医生,用针灸的方法治好了曹操的头疼病。

曹操为了自己的方便,硬要把他留下当他的太医,但是他却关怀人民的疾苦,一心想着要为百姓治病,拒绝了曹操,生性烦躁的曹操一怒之下把他关入牢狱,最后还把他杀戮了。

知道这位着名的医生是谁吗?〔华佗〕2、介绍华佗并板书师:谁来介绍一下华佗?①引出课题②理解:麻醉剂3、齐读课题,有何疑问?板书:为何?受何启迪?如何?---------------------------------------------------------------范文最新介绍------------------------------------------------------二、初读课文,解决问题师:带着刚才同学提出的3个问题,轻声朗诵课文,而后四人小组沟通一下,你们能解决此中的哪些问题?三、细读课文,品词品句〔一〕学习2-4小节,沟通华佗为何会创建麻醉剂?1、但是,有一件事却使他深感不安。

出示学法:第一步读句子〔要点句子〕第二步找词语〔要点词语〕第三步发问题〔适合合理〕〔1〕深感不安是什么意思?3/82〕什么事使华佗深感不安?①读相关内容,并用一句话把这件事讲完好。

平实中丰盈简单中灵动——《第一个发明麻醉剂的人》教学赏析□龙华《第一个发明麻醉剂的人》是沪教版四年级下册的一篇课文。

朱煜老师在全国小学语文“十大青年名师”的颁奖典礼暨观摩课活动上,对这一课例进行了展示。

他以“关键词”为抓手,为我们精彩地诠释了《义务教育语文课程标准(2011年版)》(以下简称《课程标准》)所倡导的第二学段阅读目标与内容:能联系上下文,理解词句的意思,体会课文中关键词句表达情意的作用。

【教学实录】片段一:突出关键词,了解大意师:老师读的时候大家要仔细听,听一听老师强调的是哪个词。

“第一个发明麻醉剂的人。

”我强调的是哪个词?生:第一个。

师:第一个发明麻醉剂的人比第二个发明麻醉剂的人早多少年?知道的举手。

(生答)师:再听。

“第一个发明麻醉剂的人。

”强调的是哪个词?生:发明。

师:你知道“发明”和“发现”的不同吗?(生答)师:再听。

“第一个发明麻醉剂的人。

”我强调的是什么?生:麻醉剂。

师:“第一个发明麻醉剂的人。

”强调了什么?生:人。

师:是谁?生:华佗。

师:抓住课题中不一样的关键词来提问,能带给我们许多信息。

这些问题的答案基本上通过某一个自然段就可以找出来,是课文中的哪个自然段?生:最后一个自然段。

(师出示,生齐读)(赏析:朱老师开课后通过四次朗读,分别强调“第一个”“发明”“麻醉剂”“人”四个词,快速引导学生从文本中提取不同的信息,体会关键词表情达意的作用。

同时以这样的方式梳理课文内容,引出相关段落,帮助学生掌握课文大意。

这一环节让学生清楚明白地知道,课题既清晰地点明了课文内容,又揭示了课文中心,在以后的学习中要重视对课题的理解。

同时,通过辨析“发明”和“发现”的不同之处,自然进入课文,学习重要的阅读方法——抓关键词。

)片段二:抓住关键词,理解人物师:那个时候动手术,病人非常痛苦,因为没有麻醉药。

在这里,老师又发现一个关键词,这个关键词是“深感不安”。

华佗深感不安,是因为——生:他没有麻醉药,动手术的人痛得连声惨叫。

《第一个发明麻醉剂的人》教学反思《第一个发明麻醉剂的人》是一篇老课文,根据教材及学生特点,设计符合自己的教学风格的教案,展示自己的特色。

可以改变参考上的教学要求,甚至可以自定教学要求。

由于教学时间的限制,教学设计不可面面俱到,要抓重点、抓关键。

为此,我认真分析教材后,将要求定在学法教学上,教会学生理解重点句子的方法,仍通过“教、扶、放”,让学生循序渐进地掌握。

由“然而,有一件事却使他深感不安。

”这一句的教学引入,指名感情朗读,找出关键词语“深感不安”,根据这个词语请学生提出问题:(1)“深感不安”是什么意思?(2)什么事使华佗深感不安?(3)“病孩疼痛,华佗为什么会深感不安呢?他有什么想法?”(4)“华佗深感不安,说明了什么?”根据这些问题,学生在找、读、品中理解了句子的意思,从而加深了对课文的理解。

接着小结学法:第一步:找关键句子第二步:划重点词语第三步:提合理问题。

四年级的学生已基本有了质疑的意识和能力,培养学生如何解疑的能力是提高阅读理解能力的关键,因此,让学生联系上下文找出相关语句品读,逐步让学生学会释疑。

然后,请学生根据学法,合作学习,理解句子“看着这醉汉,华佗沉思起来:如果有一种药,让病人吃下去,也想醉了一样,动手术不就没有痛苦了吗?”交流时,学生因有“法”可依,效果不错。

最后,让学生自学,理解“从此,华佗时时留心,处处搜集单方进行试验,终于合成了一种中药麻醉剂——麻沸散。

”学生能抓住关键词语“时时”、“处处”、“终于”品读、分析,感受华佗刻苦钻研的精神,从而体会“神医”的伟大。

李老师听完课后,向我提出了合理化建议:1、学法的总结可以放手让学生自己说,以加深理解和记忆。

2、学法中可再增加“读”的要求,教学过程中有体现,可以放入学法中。

课后,我也进行了反思,虽然这堂课上得比较扎实,但也有不少遗憾:1、在教学最后一句句子时,原本我想让学生找出关键词是“终于”,但学生找到的是“时时”、“处处”,由于课件设计只点出了“终于”,所以只能刻意将学生的注意力转移到“终于”上,缺少教学的应变能力。

沪教版四年级下册语文课件:《第一个发明麻醉剂的人》教学目标:1、默读课文,边读边体会“处处、时时、慢慢”等词语在文中的作用。

积累“撕心裂肺、死去活来、挣扎、呻吟”等描写病人痛苦的词语。

2、准确流利地朗读课文。

想像华佗和抬汉子的人会有一番怎样的对话,再写下来。

3、让学生了解中国古代神医华佗在行医中总结经验,反复试验,成了世界上第一个发明麻醉剂的人,从而激发学生的民族自豪感。

教学重难点:了解华佗发明麻沸散的经过,感受华佗急病人所急、想病人所想,善于发现问题、研究问题、解决问题的优秀品质。

教学用时:2课时教学准备:多媒体教学过程:导入学习媒体出示:第一个发明麻醉剂的人一、导入新课1、我们学习12课,指名读,跟老师写课题,注意:“醉”左边西里面有一横。

2、齐读课题,读了后你有什么疑问?预设;(1)第一个发明麻醉剂的人是谁?(2)麻醉剂有什么作用?(3)他是怎样发明的?等等。

3、问题的答案都在课文里。

我们就来学习课文。

初读课文媒体出示:勉强、凑巧、挣扎、大夫、折了腿、撕心裂肺出示图片,介绍:动手术的病人喝了这种药,便会昏昏入睡,手术结束后才慢慢苏醒。

出示:一千七百多年前,我国有一位的大夫叫华佗。

因为他医术高超,被人们称为“神医”。

出示:“高超”泛红。

初读课文轻声读课文,读准字音,读通句子,从文中找找答案。

正音,读准词语:勉强、凑巧、挣扎、折了腿、撕心裂肺重点解决(1)、(2)问题1、解释“麻醉剂”。

课文中指的是什么?找找句子,再看看它对病人有什么作用?文中指麻沸散——一种中药麻醉剂。

动手术的病人喝了这种药,便会昏昏入睡,手术结束后才慢慢苏醒。

读句。

2、谁是第一个发明麻醉剂的人?(华佗)用书上的句子介绍华佗。

A、什么叫“高超”?能不能给它换一个词?B、谁能变换一下句式再来介绍一下华佗?研读课文出示:表格着(),华佗心想。

出示:看着这醉汉,华佗沉思起来:如果有一种药,让病人吃下去,也像醉了一样,动手术不就没有痛苦了吗?出示:华佗之所以这样想,是因为他看到()。

12.《第一个发明麻醉剂的人》同步练习一.读拼音,写词语。

gāo chāo()sīxīn lièfèi()ruǎn mián mián( )hūn hūn rùshuì( ) sūxǐng( ) fǔlàn()二、写近义词。

摆布( ) 高超( ) 搜集( )三、写反义词。

高超( ) 苏醒( ) 痛苦( )四、将下列词语补充完整。

医术( ) 乱( )乱( ) ( )心( )肺任人( ) 一( )风顺( )世闻名五、按要求写成语。

1.表示痛苦的成语:、、。

2.表示态度认真的成语:、、。

3.描写心理活动的成语:、、。

六、根据意思写词语:1.形容极度痛苦,好像心肺撕裂般。

()2.人因痛苦发而出声音。

()3.随便别人如何安排。

()七、下列句子属于哪种类型,在括号里填上正确的选项:A.反问句B.设问句C.疑问句1.有什么办法能使动手术的病人不感到疼痛呢?()2.这是怎么回事?原来,这汉子是喝醉了酒才跌折了腿的,到这时还没有醒过来呢。

()3.如果有一种药,让病人吃下去,也像醉了一样,动手术不就没有痛苦了吗?()八、根据课文内容填空。

1.华佗给他动手术,那小孩痛得,发出的惨叫。

2.那汉子不知、,反而的,任人。

手术顺利地做完,他还在发出的鼾声,一点儿也看不出有什么。

3.从此,华佗留心,搜集单方进行试验,终于合成了一种中药麻醉剂——麻沸散。

动手术的病人喝了这种药,便会入睡,手术结束才苏醒。

九、阅读下文,回答问题。

关云长刮骨疗毒却说关公分兵一半,直抵郏下。

公自领兵四面攻打樊城。

当日关公自到北门,立马扬鞭,指而问曰:“汝等鼠辈,不早来降,更待何时?”正言间,曹仁在敌楼上,见关公身上止披掩心甲,斜袒着绿袍,乃急招五百弓弩手,一齐放箭。

公急勒马回时,右臂上中一弩箭,翻身落马。

正是:水里七军方丧胆,城中一箭忽伤身。

却说曹仁见关公落马,即引兵冲出城来;被关平一阵杀回,救关公归寨,拔出臂箭。

沪教版四年级下册语文《第一个发明麻醉剂的人》教案篇一学习目标:1、正确书写“肺”;理解积累“撕心裂肺”2、在教师的引导下学习联系已有经验,针对重点词句提问。

3、能独立简要概括华佗行医过程中的两件事;通过研读描写华佗心理活动的内容感受他时时处处为病人的疾苦着想,感受他高尚的医德。

4、了解文章选材、详略安排与所要表达的主旨之间的关系;初步感受文章段落衔接的上的特点。

课时安排:一课时课前预习:1、针对课题进行提问,带着问题读课文,说说课文的主要内l 1、联系旧知,质疑师:《起死回生》这篇课文是通过一件什么事情来使我们感受到扁鹊的医术高明?这篇课文一开头也告诉我们华佗医术高明,被人们称为“神医”,可下文呢?你有什么疑问?学生质疑,教师归结为:作者为什么选取这个材料?2、学习课文重点段落,练习根据表格简述主要内容,感受人物精神。

(1)默读课文2-7节,对照表格,概括两件事主要内容。

(2)交流,师指导书写“肺”,理解“撕心裂肺”(3)指导学生将心理活动的句子改为间接叙述(4)学习写心理活动的句子,感受人物精神板书:医德高尚想着病人的疾苦3、引读2-7节,加深认识4、体会文章选材用意,释疑。

(表面上看文章所选的材料与“神医”没有什么关系,其实,从更深层次上来说他告诉了我们什么样的人才能成为“神医”。

因为他医德高尚,时时刻刻想着病人的疾苦,所以才会不断钻研,使自己的医术越来越高超,他的名字才会刻在老百姓的心中,老百姓才会敬佩地称他为——“神医”。

)三、学习课文第8小节,体会“处处、时时”等词语作用,进一步感受人物精神1、引读课文第八节,引导质疑引导归结为:课文为什么详写发明麻醉剂的原因,却把事情的经过部分一笔带过?2、出示华佗麻沸散药方,感受发明麻醉剂艰辛3、讨论、释疑师小结:这是一篇写人的文章,写人的文章重在表现人物的特点。

人物形象已经树立,在篇幅有限的情况下,作者就把经过部分略写了。

四、总结全文、了解文章上下文连接上的特点1、师总结全文2、出示“然而”,引导学生关注文章节与节之间连接上的特点师小结:注意上下文的衔接,可以使文章的结构更紧凑,上下文的连接更顺畅、更自然。