【化学】溶液 溶解度知识点总结和题型总结1

- 格式:doc

- 大小:177.00 KB

- 文档页数:14

九年级化学《溶解度》知识点总结及典型例题九年级化学《溶解度》知识点总结及典型例题【知识点总结】本部分内容包括饱和溶液、不饱和溶液、溶解度的内容,概念性的东西比较多,学习时要注意抓住概念的特点,注意去理解概念的内涵,要注意对相似概念进行比较学习,如对于饱和溶液和不饱和溶液,对比去理解。

1、饱和溶液和不饱和溶液的概念:饱和溶液:在一定温度下(溶质为气体时还需在一定压强下),向一定量溶剂里加入某种溶质,当溶质不能继续溶解时所得到的溶液,叫做这种溶质在这种溶剂里的饱和溶液。

不饱和溶液:在一定温度下(溶质为气体时,还需在一定压强下),向一定量溶剂里加入某种溶质,当溶质还能继续溶解时的溶液,叫做这种溶质在这种溶剂里的不饱和溶液。

2、饱和溶液和不饱和溶液之间的相互转化:大多数情况下饱和溶液和不饱和溶液存在以下转化关系(溶质为固体):但是,由于Ca(OH)2的溶解度在一定范围内随温度的升高而减小,因此将Ca(OH)2的不饱和溶液转化为饱和溶液,在改变温度时应该是升高温度;将熟石灰的饱和溶液转化为不饱和溶液,在改变温度时应该是降低温度。

3、饱和溶液和不饱和溶液的判断:一般说来,可以向原溶液中再加人少量原溶质,如果溶解的量不再增大则说明原溶液是饱和溶液,如果溶解的量还能增大则说明原溶液是不饱和溶液。

4、溶解度的含义:固体的溶解度:在一定温度下某固体物质在100g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,叫做这种物质在这种溶剂里的溶解度。

如果不说明溶剂通常所说的溶解度是指物质在水里的溶解度。

影响因素:①溶质、溶剂的性质;②温度。

气体的溶解度:气体的溶解度是指该种气体在一定压强和一定温度时溶解在1体积水里达到饱和状态时的气体体积(气体的体积要换算成标准状况时的体积)。

影响气体溶解度的因素:内因:气体和水本身的性质。

外因:①温度:随温度升高而减小;②压强:随压强增大而增大。

5、溶解度曲线:当溶质一定、溶剂一定时.固态物质的溶解度主要受温度的影响,也就是说,固态物质的溶解度是温度的函数。

溶液知识点归纳总结一、溶解过程溶解是指溶质的分子或离子与溶剂的分子之间发生相互作用,逐渐均匀混合在一起的过程。

溶解的过程可以分为以下几个步骤:1. 溶质分子或离子与溶剂分子之间的相互作用力使得溶质分子逐渐脱离固体表面并进入溶剂中;2. 溶质在溶剂中逐渐与溶剂分子发生相互作用,形成溶质分子和溶剂分子相互交错的状态;3. 溶质分子和溶剂分子之间的相互作用力取代原来存在的溶质分子和溶剂分子之间的相互作用力,形成新的相互作用力。

二、溶解度溶解度是指在一定温度下,单位量的溶剂中所能溶解的最大量的溶质的数量。

溶解度与温度、溶质和溶剂的性质有关。

对于大多数溶质而言,随着温度的升高,其溶解度也会增大;而一些溶质在溶剂中的溶解度则与温度变化关系不大。

溶解度可以用饱和溶液中溶质的质量、摩尔浓度、溶解度积等表示。

三、溶解热溶解的过程是伴随着热效应的:当溶质溶解在溶剂中时,有的时候会吸收热量,这被称为吸热过程;有的时候则会释放热量,这称为放热过程。

溶解热的大小与溶质和溶剂的性质有关。

对于大多数固体在液体中的溶解而言,溶解过程是吸热的;而对于气体在液体中的溶解而言,溶解过程是放热的。

四、溶解度曲线溶解度曲线是在一定温度下,绘制溶质在溶剂中的溶解度随溶质质量或摩尔浓度的变化曲线。

在溶解度曲线中,通常会出现两种曲线:一种是随着溶质质量或摩尔浓度的增加而溶解度也相应增大的曲线,这种曲线被称为正向溶解度曲线;另一种是随着溶质质量或摩尔浓度的增加而溶解度减小的曲线,这种曲线被称为反向溶解度曲线。

五、溶解度积溶解度积是指在饱和溶液中,溶质和溶剂的离子浓度之积。

对于一般的化学平衡式,可以将溶解度积Ksp表示为:Ksp = [A+]^m * [B-]^n其中[A+]和[B-]分别代表溶液中的阳离子和阴离子的浓度,m和n分别代表其在溶液中的个数。

六、其他相关知识1. 溶解度规律:溶质在溶剂中溶解的多少取决于溶质和溶剂本身的性质;2. 溶解度计算:根据溶质在溶剂中的溶解度和溶液的成分比例来计算溶质在溶剂中的溶解度;3. 溶解度实验:通过实验方法来测定溶质在溶剂中的溶解度,了解溶解度与温度、溶质浓度等因素间的关系;4. 溶解度表:记录溶质在溶剂中不同温度下的溶解度数据的表格,提供实验数据的依据。

化学中的溶液与溶解度(化学知识点)溶液是化学中常见的一种物质状态,它由溶质和溶剂组成。

在化学反应和研究中,溶液的溶解度是一个重要的概念。

本文将介绍溶液和溶解度的相关知识点。

一、溶液的定义和分类溶液是由两种或多种物质混合而成的均匀体系,其中溶解物质称为溶质,溶解介质称为溶剂。

溶液可以分为固体溶液、液体溶液和气体溶液等多种类型。

溶液的形成是由于溶质的分子或离子与溶剂中的分子之间发生了相互作用。

二、溶解度的概念与影响因素溶解度是指在一定温度下,单位体积溶剂中所能溶解的最大溶质量。

溶解度可以用质量分数、摩尔分数和摩尔浓度等方式来表示。

影响溶解度的因素包括温度、压力、溶质和溶剂的性质。

1. 温度对溶解度的影响一般来说,溶解度随温度升高而增加。

这是因为温度升高会使溶质和溶剂的分子运动加快,从而增强它们之间的相互作用力,有利于溶解过程的进行。

但有些物质的溶解度在升温过程中会出现异常变化,例如碳酸钠在25℃时溶解度最大,超过该温度后溶解度反而下降。

2. 压力对溶解度的影响对于固体和液体溶质来说,压力对溶解度的影响通常可以忽略不计。

而对于气体溶质来说,溶解度随压力的增加而增加。

根据亨利定律,气体溶质在液体中的溶解度与气体的分压成正比。

3. 溶质和溶剂的性质对溶解度的影响溶质和溶剂之间的相互作用力对溶解度起着决定性的作用。

相互作用力较强的溶质和溶剂能够更好地相互吸引,从而有利于溶解。

例如极性溶质在极性溶剂中的溶解度往往较高,而非极性溶质则偏好溶解于非极性溶剂中。

三、饱和溶液和过饱和溶液当溶剂已经溶解了尽可能多的溶质时,称为饱和溶液。

饱和溶液的溶解度是恒定的,并且在一定温度下与溶质的种类无关。

相反,如果溶液中含有超过饱和度的溶质,称为过饱和溶液。

过饱和溶液的形成常常需要某种条件,例如快速冷却或加入适量的其他物质。

四、溶解度曲线和溶解度积溶解度曲线是指在一定温度范围内,溶质在单位体积溶剂中的溶解度随溶质浓度变化的曲线。

溶解化学知识点总结一、溶解度1. 溶解度的定义溶解度是指在一定条件下,单位溶剂中溶解物质的最大量。

溶解度受温度、压强和溶剂种类等因素的影响。

2. 影响溶解度的因素(1)温度:大多数固体在增加温度下其溶解度增大,但对有些固体的溶解度则随温度升高而下降。

(2)压力:对气体溶解度的影响非常显著,呈直接比例关系。

(3)溶剂种类:不同溶剂的溶解度是不同的。

3. 溶解度的单位通常情况下,溶解度用溶质在100g水或g溶剂中的溶解量表示,单位是g/100g水或g/100g溶剂。

4. 溶解度曲线溶解度曲线是在一定温度下,溶质在单位溶剂中的溶解量随溶剂中溶质溶解比例的关系曲线。

二、溶液的稀释1. 稀释液的定义在化学中,稀释是指将一个浓度较高的溶液加入适量的溶剂,使溶液的浓度减小的过程。

2. 稀释的原理添加溶剂到溶液中时,溶剂分子与溶质分子相互作用,使得溶质分子之间的相互作用减少,从而使溶质分子的浓度减小。

3. 稀释公式根据溶液的浓度和体积,可以用以下公式计算稀释后的溶液浓度:c1v1=c2v2。

三、溶解的过程1. 溶解的过程溶解是指溶质和溶剂之间发生的相互作用,使得溶质分子散布在溶剂中,形成均匀的溶液的过程。

2. 溶解的热效应(1)溶解吸热:当溶解的过程中吸收了热量,溶解过程即是吸热的过程。

(2)溶解放热:当溶解过程中释放了热量,溶解过程即是放热的过程。

四、离子在溶液中的行为1. 离子的电解当离子型物质溶于水时,其分子将分解为离子,这个过程被称为电解。

2. 电解实验通过电解实验可以发现,在电解质的溶液中,会在电极上产生气体和发生化学反应。

3. 离子浓度变化(1)阳离子的浓度增加:阴极处发生还原反应。

(2)阴离子的浓度增加:阳极处发生氧化反应。

五、溶液的浓度1. 溶液的浓度定义溶液的浓度是指单位体积或单位质量的溶液中所含溶质的质量或物质的量。

2. 溶液的浓度计算(1)质量分数:溶质的质量与溶液的质量之比。

(2)体积分数:溶质的体积与溶液的体积之比。

溶液的总结知识点关于溶液的知识点有很多,下面我们将从以下几个方面来总结:一、溶解的过程1、溶解的定义:溶质和溶剂之间发生相互作用,导致溶质分子或离子散布在溶剂中,形成均匀混合物的过程称为溶解。

2、溶解的条件:溶解是受到温度、溶质的性质、溶剂性质和压力等因素的影响。

一般来说,随着温度的增加,溶解度会增加;不同溶质和溶剂的相互作用性质也会影响溶解度;部分气体在液体中的溶解度也会随压力的增加而增加。

对于固体溶解度来说,通常情况下随温度的升高,其溶解度也会增加,因为分子在高温下具有更大的热运动能力,能够克服晶体的结合力,使得溶质溶解。

二、溶解度1、定义:指的是在一定温度下,单位质量的溶剂中所能最多溶解的溶质质量。

一般来说,溶质和溶剂之间的化学性质对溶解度有很大影响。

对于不同种类的溶质和溶剂,其溶解度也会有所不同。

2、影响溶解度的因素(1)温度:溶解度与温度密切相关。

通常来说,固体在液体中的溶解度随温度的升高而增加,而气体在液体中的溶解度随温度的升高而减小。

(2)溶质的种类:不同溶质的溶解度在相同条件下可能相差很大,这与溶质的化学性质有关。

(3)溶剂的种类:溶剂的性质也会对溶解度有影响,比如极性溶剂通常能溶解极性溶质。

(4)压力:对于气体在液体中的溶解度来说,压力会影响其溶解度,一般来说压力越大,溶解度越大。

三、溶解过程中的热效应溶解过程中伴随有热效应,主要包括溶解热和溶解热变化。

1、溶解热:溶质在溶剂中溶解时,会伴随有放热或吸热现象,这就是溶解热。

一般来说,晶体溶解需要吸收热量,气体溶解则会放出热量。

2、溶解热变化:溶解热变化指的是单位质量溶质在某一温度和压强下被溶于溶剂中所需要或释放的热量。

对于普通溶质来说,其溶解一般是吸热现象,即溶解过程中吸热,这就是溶解热变化。

四、饱和溶液和过饱和溶液1、饱和溶液:指的是在一定温度下,已经溶解的溶质达到了最大溶解度,无法再溶解更多的溶质的溶液。

饱和溶液的特点是在一定温度下溶质的溶解量不再改变。

最新中考化学溶液知识点总结化学溶液是指具有明确化学成分和一定体积的混合物。

根据溶质是否能够完全溶解,溶液可分为饱和溶液、过饱和溶液和不饱和溶液。

下面将对化学溶液的主要知识点进行总结。

一、溶解度和饱和度1. 溶解度:指单位温度下溶液中最多能溶解的溶质的量。

通常用溶质在100g水中的质量或在100ml水中的体积来表示。

2.饱和度:指溶液中溶质的溶解度达到最大值的程度。

二、溶解过程和溶解热1.溶解过程:溶质的颗粒在溶剂中逐渐分散并与溶剂分子相互作用,形成溶解体,即溶液。

2.溶解热:溶质在溶剂中溶解过程中吸热或放热的现象。

当溶解热为正值时,表示溶解过程是吸热的,即溶解是吸热反应;当溶解热为负值时,表示溶解过程是放热的,即溶解是放热反应。

三、浓度和质量浓度1.浓度:指溶液中溶质的含量,可用质量浓度、体积浓度、摩尔浓度等表示。

2.质量浓度:用单位体积(通常为1L或1mL)溶液中溶质的质量来表示。

质量浓度的计算公式为:质量浓度=溶质的质量/溶液的体积。

四、稀释和溶液配制1.稀释:将浓溶液或溶液与溶剂按照一定比例混合,降低溶质的浓度的过程。

2.溶液配制:根据给定的浓度和体积,用溶质和溶剂配制出所需浓度和体积的溶液。

五、溶液的溶质和溶剂的选择1.溶液的溶质选择:根据需求和实际条件选择适合的溶质。

例如,若要配制含有Ca2+离子的溶液,可选择CaCl2、Ca(NO3)2等。

2.溶液的溶剂选择:通常水是常用的溶剂,因为水溶性好、安全无毒且廉价。

但在特殊情况下,如需要溶解有机物,可选择有机溶剂,如醇类、酮类等。

六、溶解度曲线溶解度曲线是温度对溶解度的影响关系的图线,可以用来分析其中一种溶质在不同温度下溶解度的变化规律。

根据溶解度随温度变化的特点,溶解度曲线可分为以下几种类型:水溶液中晶体溶解曲线、固体-液体共享曲线和气体溶解曲线等。

七、共沉淀和背景反应1.共沉淀:在溶液中含有两种或多种溶质时,在沉淀生成前,其中的一些离子结合形成共沉淀物质。

化学反应中的溶液浓度与溶解度知识点总结溶液是由溶质和溶剂组成的混合物,是化学反应中重要的参与者。

溶液中的溶质的浓度以及其在溶剂中的溶解度对于化学反应的进行具有重要的影响。

本文将对溶液浓度和溶解度的相关概念进行总结,以及它们在化学反应中的应用。

一、溶液浓度的概念与计算溶液浓度是指溶质在溶剂中的含量或浓度的量化表示。

常见的溶液浓度计算方法包括质量百分比、摩尔浓度、体积百分比和溶度等。

1. 质量百分比(w/w%):表示溶质质量与溶液总质量之比。

计算公式为:w/w% = (质量溶质 / 质量溶液) × 100%2. 摩尔浓度(mol/L):表示单位体积(升)溶液中溶质的物质量。

计算公式为:C = (物质的摩尔数 / 溶液的体积)3. 体积百分比(v/v%):表示溶质的体积与溶液总体积之比。

计算公式为:v/v% = (体积溶质 / 体积溶液) × 100%二、溶解度的概念与影响因素溶解度是指在一定温度下,单位体积溶剂中最多能溶解的溶质的物质量。

溶解度不仅取决于溶质和溶剂的性质,还与温度、压力和溶液浓度等因素相关。

1. 温度的影响:通常情况下,固体在液体中的溶解度随温度升高而增大,而气体在液体中的溶解度随温度升高而减小。

2. 压力的影响:对固体和液体的溶解度影响较小,但对气体的溶解度有较大影响。

气体在液体中的溶解度随着压力的增加而增加。

3. 溶质和溶剂的性质:溶质和溶剂之间的相互作用力越强,溶解度越大。

溶质溶解度还受晶体结构、溶剂的极性和溶剂离子性等因素的影响。

4. 溶液浓度的影响:溶液中溶质的浓度升高,能逆转某些溶解反应,降低溶解度。

而溶液过饱和时,溶解度被超过,可出现析出现象。

三、溶液浓度和溶解度在化学反应中的应用溶液浓度和溶解度对于化学反应的进行具有重大意义,特别是在溶液反应、酸碱中和以及沉淀反应中的应用。

1. 溶液反应:溶质的浓度决定了反应的进行速度和平衡位置。

较高浓度的溶质会增加反应物之间的碰撞频率,从而加快反应速率。

化学反应中的溶解度和溶液浓度知识点总结化学反应中的溶解度和溶液浓度是重要的概念,对于理解溶解过程和溶液中溶质和溶剂的相互关系至关重要。

本文将总结化学反应中与溶解度和溶液浓度相关的主要知识点。

一、溶解度和饱和溶解度溶解度是指在一定温度下,在溶剂中最多可溶解的溶质物质的量。

通常以溶质物质的质量(g)或摩尔数(mol)来表示。

溶解度与溶质和溶剂种类、温度和压力等因素有关。

饱和溶解度是指在特定温度下,溶剂中所能容纳的最大溶质物质的量。

当溶质物质的添加超过饱和溶解度时,会出现剩余物质无法溶解的情况。

二、溶解度曲线溶解度曲线是指在一定温度下,溶质物质的溶解度与溶质物质的质量或摩尔数的关系曲线。

通常以图像的形式表示。

溶解度曲线可以帮助我们了解溶质物质在不同条件下的溶解度变化规律。

在溶解度曲线中,饱和溶解度点可以确定溶质物质在该温度下的饱和溶解度。

曲线的斜率可以反映溶质物质的溶解度随溶质质量或摩尔数的变化速率。

三、溶解度和温度的关系溶解度与温度之间存在一定的关系,一般情况下可以总结为:溶解度随温度的升高而增加。

这是由于在较高温度下分子的动能增加,使得溶质分子能够克服相互作用力而更容易分散在溶剂中。

但是,也存在一些特殊情况的溶解度和温度的关系。

例如,某些溶解反应是伴随着释放热量(放热),则溶解度随温度升高而减小;而某些溶解反应是吸收热量(吸热),则溶解度随温度升高而增大。

四、溶解度和压力的关系一般情况下,溶质在液体溶剂中的溶解度与压力无关。

但是,一些气体溶质在液体溶剂中的溶解度与压力存在一定的关系,即亨利定律。

亨利定律表示气体溶质在液体溶剂中的溶解度与其压力成正比。

亨利定律的数学表达式为:C = kP,其中C表示溶质气体在溶液中的摩尔浓度,k为亨利常数,P为溶质气体的分压。

五、溶液浓度的表示方式溶液浓度是指单位容积或质量的溶剂中溶质的含量。

常用的溶液浓度表示方式包括质量分数、体积分数、摩尔浓度、溶解度等。

质量分数是指溶液中溶质质量与溶液总质量之比。

溶液部分知识点总结1. 溶解度与溶解度曲线溶解度是指溶质在给定温度下,在一定量溶剂中能溶解的最大量。

通常用单位质量溶剂中最大溶质量来表示,单位是mol/L。

溶解度受温度、压力和溶质种类等因素影响。

在溶解度与温度之间有一定的关系,即溶解度随着温度的升高而增大或减小。

溶解度随温度升高而增加的情况多见于固体在液体中的溶解,而气体在液体中的溶解则随温度升高而减小。

当随着温度的升高溶解度增大并达到一定的饱和值时,再升温不会再增大溶解度,而会出现饱和溶液变成过饱和溶液的现象。

溶解度曲线是描绘溶解度与温度之间的关系曲线,通常在温度和溶解度坐标系中绘制。

溶解度曲线的形状通常与该溶质的性质有关,常见的有对称型、不对称型和温度不变型等。

对称型的溶解度曲线常见于一些晶型变化规则性较好的化合物,可以通过溶解度曲线研究物质晶型结构的变化。

不对称型的溶解度曲线则多见于各种不同晶型形成菱形相图的化合物。

温度不变型溶解度曲线则见于常见的无机化合物中,特别是在溶解度曲线的中间部分温度范围内。

2. 溶液的稀释与浓缩溶液的稀释是指在保持溶质质量不变的情况下,加入更多的溶剂以减少溶质的浓度。

溶质的质量不变,但是溶液的体积增大,浓度减小。

稀释常用于化学实验中,通过稀释可以调整溶液的浓度,使实验过程更好地进行。

稀释的过程中,溶质的质量是不变的,遵循质量守恒定律。

溶液的浓缩是指在不加溶剂的情况下,增加溶质质量以增大溶液的浓度。

溶液的浓度增大时,溶质的质量也增加。

浓缩的方法有很多种,如蒸发法、结晶法等。

浓缩是化学工业制备一些化合物的常用方法,也是溶液处理和回收的重要手段。

3. 溶解过程中的热效应溶解过程中通常会伴随有吸热或放热的现象。

吸热现象是指溶解过程中需要吸收热量才能进行的现象,这样的溶解过程通常会使溶液温度下降。

而放热现象则是指溶解过程中放出热量的现象,这样的溶解过程通常会使溶液温度升高。

吸热和放热现象对于控制溶解过程和预测溶解过程中的温度变化都具有重要的意义。

九年级化学溶液题型知识点溶液是化学中常见的概念之一,它是由溶质和溶剂组成的可形成均匀混合物。

在九年级化学课程中,涉及了多种关于溶液的题型知识点,本文将逐一介绍这些知识点及其相关概念。

一、溶解度和饱和溶液溶解度是指在一定温度下,单位体积溶剂中最多能溶解的溶质的质量。

通常用g/L来表示。

不同溶质在不同溶剂中的溶解度各不相同,这是由于溶质和溶剂之间的相互作用力不同所致。

溶解度可以受到温度、压强等因素的影响。

饱和溶液是指在一定温度下,溶质在溶解度极限下全部溶解所得到的溶液。

当继续往饱和溶液中加入溶质后,无法再溶解进去,溶质会沉积在溶液底部,使溶液变浑浊。

二、浓度和质量分数浓度是指溶液中溶质在溶剂中的分子或者离子的相对含量。

常用的浓度单位包括质量分数、体积分数、摩尔浓度等。

质量分数是指溶质在溶液中的质量与溶液总质量之比。

计算公式为:质量分数=溶质的质量/溶液的质量×100%。

三、电解质和非电解质电解质是指在水溶液中能够产生电解的物质。

当电解质溶解时,会产生离子,从而使溶液可以导电。

常见的电解质包括酸、碱、盐等。

非电解质是指在水溶液中无法产生电解的物质,溶解时不会产生离子,所以不能导电。

四、溶液的稀释稀释是指将浓溶液用溶剂加以稀释,使溶液变得更加稀薄的过程。

稀释液的浓度与稀释倍数成反比。

稀释公式为:C1V1 = C2V2,其中C1和V1表示初始溶液的浓度和体积,C2和V2表示稀释后溶液的浓度和体积。

根据稀释公式可以计算出所需的溶液体积或稀释倍数。

五、溶解过程的放热和吸热现象在一些溶解过程中,会伴随有热效应,即放热或吸热现象。

放热是指溶解过程中释放出热量,使溶液温度升高;吸热是指溶解过程中吸收热量,使溶液温度下降。

放热和吸热现象是由于溶质和溶剂之间的相互作用力不同所引起的。

当溶剂与溶质之间相互作用力较强,溶解过程中会释放出热量;而当相互作用力较弱时,溶解过程中会吸收热量。

六、溶解度曲线和饱和度溶解度曲线是反映溶解度随温度变化的曲线。

溶解度知识讲解以及经典例题(精心整理)溶解度1、固体物质的溶解度:在一定温度下,某固态物质在100g溶剂中达到饱和状态时所溶解的质量,叫做这种物质在这种溶剂中的溶解度。

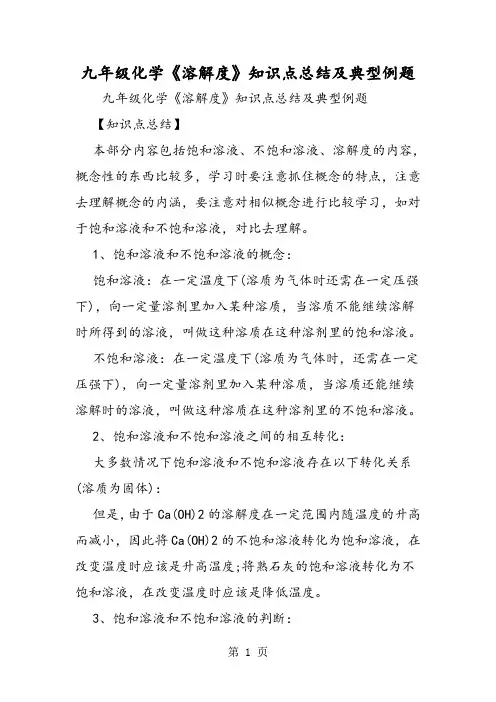

溶解度概念四要素:①条件:在一定温度下(温度改变,则固体物质的溶解度也会改变;只有在指明温度时,溶解度才有意义)②标准:在100g溶剂里(此处100g是溶剂的质量,而不是溶液的质量)③状态:达到饱和状态(只有达到一定条件下溶解的最大值,才可称其为溶解度)④单位:溶解度是所溶解溶质的质量(常用单位为克)例题:1.下列说法正确的是( D )A、把10克氯化钠溶解在100克水里恰好制成饱和溶液,氯化钠的溶解度就是10克B、20 ℃时,10克氯化钠溶解在水里制成饱和溶液,故20 ℃时氯化钠的溶解度是10克C、20 ℃时,10克氯化钠可溶解在100克水里,故20 ℃时氯化钠的溶解度是10克D、20 ℃时,36克氯化钠溶解在100克水中恰好饱和,故20 ℃时氯化钠的溶解度是36克2.20 ℃时,100克水中最多能溶解36克食盐,则下列说法正确的是( B )A、食盐的溶解度是36克B、20 ℃时食盐的溶解度是36克C、食盐的溶解度是100克D、食盐的溶解度是136克3.60 ℃时,50克水中溶解55克硝酸钾恰好饱和。

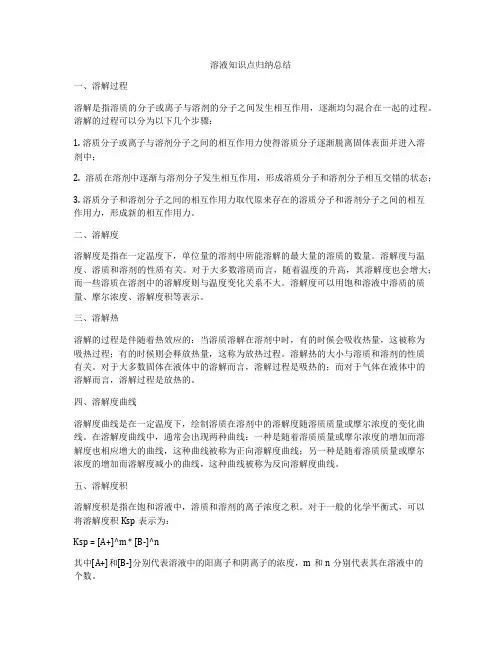

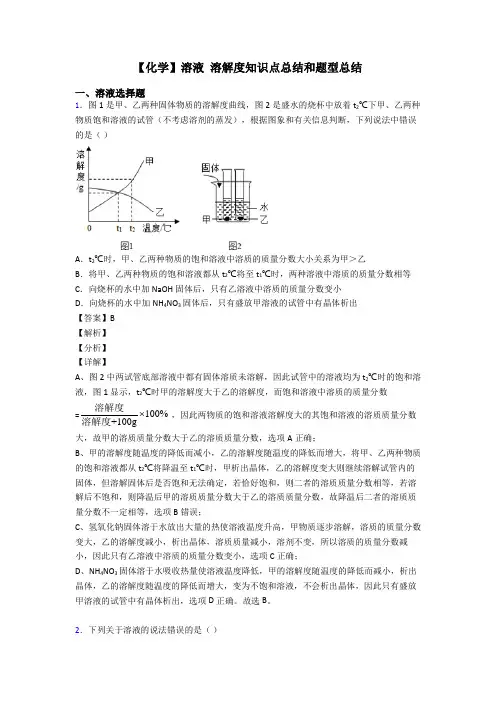

下列说法正确的是( D )A、硝酸钾的溶解度是 55 克B、硝酸钾的溶解度是 110 克C、60 ℃时硝酸钾的溶解度是 55 克D、60 ℃时硝酸钾的溶解度是 110 克4.把90克10 ℃的硝酸钠饱和溶液蒸干,得到了40克硝酸钠固体,则硝酸钠在10 ℃时的溶解度是( A )A、80 克B、80C、44.4 克D、44.45. 20 ℃时,将20克某物质溶解在50克水中,恰好饱和,则20 ℃时该物质的溶解度是( B )A、20 克B、40 克C、20D、402、影响固体物质溶解度的因素:①内因:溶质和溶剂本身的性质②外因:温度(与溶剂量无关)大多数固体物质的溶解度随温度升高而升高,如:KNO3少数固体物质的溶解度受温度的影响很小:如NaCl极少数物质溶解度随温度升高而降低,如:Ca(OH)2例题:固体溶解度与下列因素无关的是( D )A、溶质的性质B、溶剂的性质C、温度高低D、溶剂的质量3、溶解性和溶解度是两个不同的概念溶解性:物质在某溶剂中溶解能力的大小(物理性质)溶解度:表示物质的溶解性大小习惯上把难溶称为“不溶”,绝对不溶的物质是不存在的1. 已知20℃ 时, 100克水中最多能溶解20.1克某物质,则该物质属( A )A 、易溶B 、难溶 C、微溶 D 、可溶2. 已知20℃ 时, 25克水中最多能溶解0.8克某物质,则该物质属( C )A 、易溶B 、微溶C 、可溶D 、易溶4、气体的溶解度:①随温度升高而减小②随压强增大而增大A )A .温度升高使空气的溶解度变小B .温度升高使空气的溶解度变大C .压强增大使空气的溶解度变小D .压强增大使空气的溶解度变大5、固体溶解度曲线(中考必考)(1)t3o C 时A 的溶解度为_80g(2)P 点的含义在该温度下,A 和C 的溶解度相同(3)N 点为t3o C 时A 的不饱和溶液,可通过加入A 物质,降温,蒸发溶剂的方法使它变为饱和(N 点也为t3o C 时B的饱和溶液)(4)t1o C 时A 、B 、C 溶解度由大到小的顺序C>B>A(5)从A 溶液中获取A 晶体可用降温结晶的方法获取晶体(6)从B 溶液中获取晶体,可用蒸发结晶的方法获取晶体(7)t2o C 时A 、B 、C 的饱和溶液各W 克,降温到t1o C 会析出晶体的有A 和B ,无晶体析出的有C ,所得溶液中溶质的质量分数由小到大依次为A<c<b< p="">(8)除去A 中的泥沙用过滤法,分离A 和B (B 含量少)的混合物,用冷却热饱和溶液法1、(2011?株洲)右图是甲、乙两物质的溶解度曲线图,下列说法正确的是( A )A 、t1℃时,甲、乙两物质的溶解度相等B 、温度对甲、乙两物质的溶解度影响相同C、把t1℃时甲、乙两饱和溶液升温至t2℃时,两溶液仍都为饱和溶液D、把t2℃时甲、乙两饱和溶液降温至t1℃时,两溶液都析出溶质2、(2011?烟台)如图是甲、乙两种物质(不含结晶水)的溶解度曲线.下列说法中正确的是( D )A、甲的溶解度大于乙的溶解度B、t1℃时,50g甲的饱和溶液中有15g甲C、t2℃时甲的饱和溶液降温至t1℃变为不饱和溶液D、当甲中含有少量乙时,可以用降温结晶的方法提纯甲3、(2011?衢州)如图所示为a、b两种物质的溶解度曲线,下列有关说法中错误的是(D )A、b的溶解度都随温度的升高而增大B、t1℃时,b的溶解度大于a的溶解度C、t2℃时,a、b的溶解度相同,均为40克D、t3℃时,a的饱和溶液中溶质的质量分数为60%混合物的分离:(1)过滤法:分离两种固体的混合物,要求:一种物质可溶于水,另一种物质难溶于水(2)结晶法:分离两种固体的混合物,要求:一种物质的溶解度随温度变化大,另一种物质的溶解度随温度变化小结晶的两种方法蒸发溶剂,如NaCl(海水晒盐)降低温度(冷却热的饱和溶液,如KNO3)蒸发结晶(蒸发溶剂法):将固体溶质的溶液加热(或日晒,或在风力的作用下)使溶剂蒸发,使溶液由不饱和溶液转化为饱和溶液,再继续蒸发溶剂,使溶质从溶液中析出。

初中化学溶液知识点总结溶液是由溶剂和溶质组成的混合物,其中溶剂是数量较多,溶质是溶剂中溶解度较小的物质。

溶液是化学中的重要概念,下面对初中化学中关于溶液的知识点进行总结。

第一部分:溶液的基本概念1. 溶质和溶剂:溶质是指在溶剂中可以溶解的物质,主要指固体、液体或气体。

溶剂是指可以溶解其他物质的液体,常见的溶剂包括水、酒精等。

2. 溶解度:溶解度是指在一定温度和压力下,单位溶剂中溶解一定量溶质所达到的最大浓度。

溶解度与温度、压力、物质性质有关。

3. 饱和溶液:指溶解度达到最大值的溶液。

当继续向饱和溶液中加入溶质,无法再溶解,会产生沉淀。

4. 浓度:指溶液中溶质的含量或溶液中溶质与溶剂的比例。

常见的浓度表示方法有质量分数、体积分数、摩尔浓度等。

第二部分:溶液的分类1. 按溶解度分类:(1) 可溶性溶液:溶解度较大,可以溶解的溶质。

如氯化钠溶液。

(2) 不溶性溶液:溶解度极小,无法溶解的溶质。

如沉淀。

2. 按物质的电离程度分类:(1) 电离型溶液:溶质在溶液中完全电离,生成离子。

如盐酸溶液。

(2) 非电离型溶液:溶质在溶液中不电离,不生成离子。

如蔗糖溶液。

3. 按溶剂分类:(1) 极性溶剂:分子之间有较强极性,能溶解极性溶质。

如水。

(2) 非极性溶剂:分子之间没有或极性较小,不溶解极性溶质。

如醚类溶剂。

第三部分:溶液中的物质变化1. 溶质溶解的过程:溶质分子与溶剂分子间的相互作用,包括分子间力和离子间力。

2. 溶质电离的过程:电离型溶液中,溶质分子在溶液中解离成离子。

3. 溶质溶解速度:与溶剂的搅拌程度、溶质粒子的大小和溶质溶解度有关。

4. 溶液中溶质的平衡:饱和溶液中维持溶质浓度稳定的平衡状态。

第四部分:溶液中的热效应1. 溶解过程的吸热和放热:溶质溶解时可以吸收热量或释放热量。

2. 热溶液的稀释:溶液的稀释会引起温度的变化,可以根据热量守恒定律进行计算。

第五部分:溶液中的酸碱反应1. 溶液中的酸碱溶质:溶液中可以被水电离产生氢离子(H+)的溶质称为酸,可以被水电离产生氢氧根离子(OH-)的溶质称为碱。

中考化学溶液知识点总结【考点1】溶液的概念和基本特征一、溶液的概念1.溶液:一种或几种物质分散到另一种物质里,形成均一的、稳定的混合物,叫做溶液。

2.溶液的组成:溶液是混合物,由溶质和溶剂组成。

溶液的质量=溶质的质量+溶剂的质量;溶液的体积≠溶质体积+溶剂体积溶质:被溶解的物质。

可以是固体、液体或气体。

一种溶液中的溶质可以是一种或多种物质。

溶剂:能溶解其他物质的物质。

水是最常见的溶剂。

汽油、酒精也可以作为溶剂。

二、溶液的基本特征①均一性:指溶液形成以后,溶液各部分的组成、性质完全相同。

如溶液中部分的浓度、密度和颜色完全一样。

②稳定性:外界条件不变是溶液长期放置,溶质不会从溶液中分离出来。

③是混合物。

【规律】溶液的判别(1) 澄清透明不代表是无色的。

(2) 均一稳定的液体不一定是溶液,如水。

【举例】硬水、空气、纯净水属于溶液;泥水,油水,蒸馏水不是溶液。

【技巧】溶质、溶剂的判定1 通常不指明溶剂的溶液,一般是水溶液。

2 当固体、气体溶于液体时,固体、气体做溶剂,液体做溶剂。

3 当两种液体互相溶解时,量多的叫做溶剂,量少的叫做溶质。

4 当物质溶解发生化学变化时,一定要正确判断溶质。

5 溶质和溶剂是溶液所特有的概念,悬浊液和乳浊液不存在溶质和溶剂。

6 溶质质量是指溶液中已溶解溶质的质量。

【拓展】影响物质溶解能力的因素:1、相似相容,溶质和溶剂的性质相似,溶解能力越强。

如:氯化钠易溶于水,难溶于油,碘易溶于汽油,那溶于水。

1、 大部分物质稳定越高,溶解能力越强。

对于气体,压强越大溶解能力越强。

【考点2】溶液和浊液1、浊液:包括乳浊液和悬浊液。

2、乳浊液:小液滴分散到液体里形成不均一的、不稳定的混合物叫乳浊液。

悬浊液:固体颗粒分散到液体里形成不均一的、不稳定的混合物叫悬浊液。

3、溶液和浊液的区别项目溶液悬浊液乳浊液溶解性溶不溶不溶分散在水里的物质状态固、液、气固液分散在水里的粒子分子或离子许多分子的集合体许多分子的集合体外观通明均一浑浊、不均一浑浊、不均一久置后的变化稳定不变沉淀分上下两层不稳定【考点3】乳化现象1.乳浊液:小液滴分散到液体里形成不均一的、不稳定的混合物叫乳浊液。

溶液知识点专题总结一、溶液的基本概念溶液是由溶质和溶剂组成的一种混合物。

溶质是能够在溶剂中溶解的物质,而溶剂则是用来溶解溶质的物质。

在溶液中,溶质分子与溶剂分子发生相互作用,形成一个均匀的混合物。

二、溶解度和饱和溶液1. 溶解度是指在一定温度下,溶剂中所能溶解的最大溶质量。

2. 饱和溶液是指溶质在溶剂中溶解达到最大溶解度时所形成的溶液。

三、影响溶解度的因素1. 温度:一般情况下,随着温度的升高,溶解度会增大。

但也有一些溶质在升温后溶解度反而减小的情况。

2. 压力:气态溶质在液态溶剂中的溶解度与压力有关,一般情况下,随着压力的增大,溶解度会增大。

3. 溶质之间的相互作用:一些溶质之间会发生相互作用,影响其溶解度。

四、浓度的描述1. 质量浓度:用溶质的质量与溶液的总体积的比值来表示。

2. 摩尔浓度:用溶质的摩尔数与溶液的总体积的比值来表示。

五、溶解过程溶解过程是一个动力学过程,它包括溶质分子脱离其原来的位置,进入溶剂内,与溶剂分子相互作用并形成溶液的过程。

六、溶解热和溶解热变化1. 溶解热:溶质在溶剂中溶解时所伴随的吸热或放热的现象。

2. 溶解热变化:溶解过程中的热变化,根据不同情况可以分为吸热和放热两种。

七、溶液的性质1. 导电性:电解质在水中形成的溶液可以导电,而非电解质的溶液不具有导电性。

2. 折射率:溶液的折射率与溶质的种类、浓度和温度有关,可以用来判断溶质的浓度。

3. 四边形规律:根据溶质的数量和种类不同,溶液可能会呈现不同的形态。

八、共沸混合物的制备和应用共沸混合物是由两种或多种互相溶解度极好的液体混合物。

共沸混合物的制备和应用有很多种,可以被广泛应用在化工和制药等领域。

九、胶体溶液的特点和应用胶体溶液是一种特殊类型的溶液,其特点是颗粒粒径在1-1000nm之间。

胶体溶液在生活中有着广泛的应用,如染料、颜料的制备,医药领域的药剂制备等。

十、溶胶凝胶体系溶胶凝胶体系是一种具有胶体和溶胶混合特性的体系。

溶液溶解度知识点总结和题型总结(word)一、溶液选择题1.下列四个图象分别对应四种操作过程,其中正确的是()A.将一定质量分数的硫酸溶液加水稀释B.向硫酸铜的溶液中加入氢氧化钠溶液直至过量C.常温下,相同质量的锌和铁分别与足量的溶质质量分数相同的稀硫酸反应D.将一定质量的硝酸钾不饱和溶液恒温蒸发水分,直到有晶体析出【答案】C【解析】【分析】稀释酸性溶液,溶液酸性减弱, 硫酸铜和氢氧化钠反应生成蓝色沉淀氢氧化铜和硫酸钠, 稀硫酸和锌反应生成硫酸锌和氢气,和铁反应生成硫酸亚铁和氢气, 饱和溶液和不饱和溶液之间可以相互转化。

【详解】A、将一定质量分数的硫酸溶液加水稀释,溶液酸性减弱,pH升高,但是不能升高到7,更不能大于7,故A不正确;B、向硫酸铜的溶液中加入氢氧化钠溶液,硫酸铜和氢氧化钠反应生成蓝色沉淀氢氧化铜和硫酸钠,立即产生沉淀,故B不正确;C、常温下,相同质量的锌和铁分别与足量的溶质质量分数相同的稀硫酸反应,锌比铁活泼,反应速率快,反应需要时间短,最终铁和稀硫酸反应生成的氢气多,故C正确;D、一定质量的硝酸钾不饱和溶液溶质质量分数不能是0,故D不正确。

故选C。

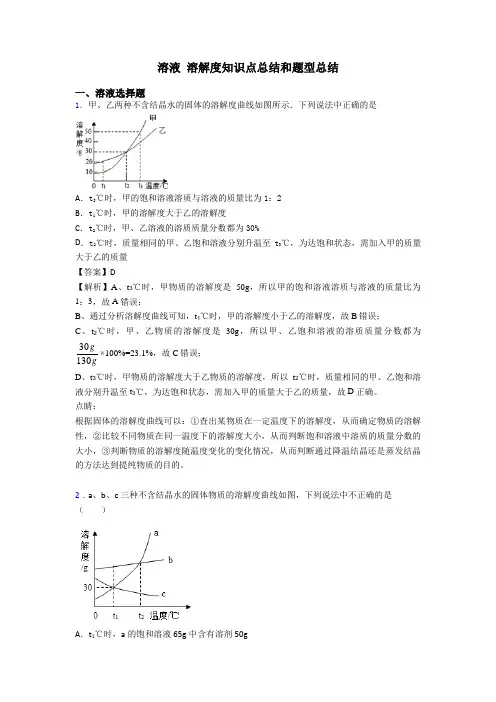

2.下图是甲、乙两种固体物质在水中的溶解度曲线。

下列说法不正确的是A.10℃时,甲、乙两种物质的饱和溶液浓度相同B.保持20℃,蒸发溶剂可使接近饱和的乙溶液变成饱和溶液C.30℃时,将40g甲物质加入50g水中,充分溶解后溶液的质量为80gD.10℃时,将两种饱和溶液升温至30℃,溶液中溶质的质量分数都增大【答案】D【解析】【分析】【详解】A、根据溶解度曲线,10℃时,甲、乙的溶解度都是20g,故甲、乙两种物质的饱和溶液浓度相同,选项A正确;B、保持20℃,蒸发溶剂可使接近饱和的乙溶液变成饱和溶液,选项B正确;C、根据溶解度曲线,30℃时,甲物质的溶解度为60g,故将40g甲物质加入到50g水中并充分搅拌,只能溶解30g,故充分溶解后溶液的质量为80g,选项C正确;D、根据溶解度曲线,物质甲、乙的溶解度都随温度的升高而增大,故10℃时,将两种饱和溶液升温至30℃,都成为30℃时的不饱和溶液,但溶液中的溶质、溶剂质量都不变,故溶质质量分数也不变,选项D错误。