论20世纪30年代京派与海派作家的话语立场

- 格式:pdf

- 大小:448.53 KB

- 文档页数:5

沈从文严肃文学观观照下的京派和海派【内容提要】京派作为一个文学流派,其发展衍变的过程可明显地分为前后两个时期。

在一向抱定严肃文学观不放的沈从文看来,以周作人、废名为首的前期主要成员,自20世纪20年代末到30年代初已逐渐由积极走向消极,即由积极的社会性文化追求向消极的“趣味个人主义”转化,并于1933年后与“海派”相融合。

沈从文的《论冯文炳》、《文学者的态度》、《论“海派”》等文章,实际上是对文学上的“趣味个人主义”和商人习气的共同批判。

其出发点完全是为了捍卫中国新文学的庄严性。

【关键词】沈从文,京派,海派,文学观.一京派作家群,其实是一个成员庞杂,时空跨度大,在行进过程中无论其队伍还是其文学倾向都有所发展变化的作家群体。

一般认为它是由周作人、废名、俞平伯、杨振声、沈从文、朱光潜、李健吾、冯至、曹禺、梁遇春、徐祖正、凌叔华、林徽因、梁宗岱、李长之、萧乾、芦焚、田涛、袁可嘉、穆旦、汪曾祺等人所组成。

如果着眼更广的范围,还可以包括胡适、徐志摩、闻一多、梁实秋、巴金、靳以等人。

名曰“京派”,实际上地域因素在这个群体中并不占主要地位。

它主要是由聚集地(先是北京后为昆明、成都、武汉)的学者文化和学院文化孕育而成。

作为一个文学流派,其成员的群体意识也不强,他们既没有统一的、十分明确的文学口号,也没有有意识结社成派的行为与打算。

有的只是校园或学院文化中较为普遍的学术交流、文化聚会(如读诗会等)性质的沙龙雅聚,或者仅仅只是个人间的交谊。

20世纪30年代中期的“京海论争”似乎促使了他们的群体意识由不自觉向自觉的转变,但同时由于文学观念与志趣的分歧,也标志着它由前期向后期的过渡。

这一由“虚”而“实”、由“前期”而“后期”的发展衍变过程,又恰恰是这一群体的自然生存生态与社会接受生态互动的结果.诚然,校园或学院并不是与世隔绝的世外桃源,但它毕竟不像政治社会那样动荡不安,而且还保持着文化上的自由与宽松。

加之,文学并不等同于政治,文学的创作并不等同于政治与思想的革命,因此,虽然同样聚集于大学的校园,从事文学革命的胡适、周作人、鲁迅等的活动也就不同于专门从事社会政治思想革命的李大钊、陈独秀、钱玄同等的活动。

浅论20世纪30年代的京海派小说中文系 16班罗晓燕指导教师:陈兴樊青美摘要:回眸20世纪30年代的中国文坛,曾出现了“京派”“海派”这两个代表着南北不同文化的文学流派,呈现了两种文化的巨大反差。

表现为中与西、南与北、传统与现代、乡村与城市的种种对峙。

在面对现代文明的冲击时京派作家不同程度表现出了疑惑甚至排斥的态度,而海派作家则对都市文明有着留恋多余批判的心态。

前者凝聚着中国传统文化的精髓,显得凝重典雅;后者崇尚现代艺术,标新立异。

前者具有传统的厚重感,后者标榜时代的先锋性。

由于不同的文化视角,他们的小说作品中往往体现出截然不同的艺术倾向。

京派小说偏重于对乡村生活中美好人性的挖掘,追求和谐、静穆;海派小说则强调对都市社会喧哗躁动的生活的刻画,追求新奇超突。

关键词:京派;海派;文化形态;艺术倾向一关于“京海派”的论争提到“京派”与“海派”,必然会想到20世纪30年代的初期那场规模不大,但火药味十足的“京海”之争。

京海派在这场激烈的文化交锋中,各自明确了鲜明的文学理论主张,同时也折射出各自截然不同的文学景观。

这场论争中,凝聚了20世纪以来,中与西,南与北,传统与现代,城市与乡村的种种对峙。

所以,京海之争已不仅仅是一个文学现象,也是中国在社会发展进程中表现出的经济、文化、地域等多方面发展不平衡的必然冲突。

关于京海之争,首先发难的是沈从文。

他于1933年发表在《大公报》上一篇名为《文学者的态度》的文章。

其中称文人的态度是游戏的,白相的(靠玩来混饭吃,上海话)笔锋有针对性地指向了当时上海的文学风气和一些作家的创作态度。

鲁迅在当时有一篇文章叫《京派与海派》,他在其中指出“京派是官,海派是商”这个著名的论断。

①他的分析可谓一针见血,一步到位,在当时极具影响力。

如果说鲁迅在“京海之争”的对峙中态度是中立的,而沈从文则主张文学者应具有一种社会责任感,做到真诚质朴。

与此同时海派文学正以一种先锋的文化视角、锐不可当的姿态动摇着千年文化底蕴的传统文学地位,而京派文人则艰守和捍卫着这一块千年文化土壤。

心理学美学:“京派”与“海派”——朱光潜与胡风在三十年代对美学的贡献“心理学的美学”是美学三个分支(其它两个分支为。

哲学的美学。

和。

社会学的美学。

)之一,在本世纪的中国获得了可喜的发展。

王国维首创的“出入”说,可以说是中国心理学美学所取得的最早的成果。

其后是1920年郭沫若带头运用弗洛伊德的精神分析理论解析《西厢记》,鲁迅翻译厨川白村的《苦闷的象征》,并在北大、北师大讲授文学批评课程。

30年代,北京的学者朱光潜,上海的作家胡风,从不同的“身份”、不同的视角所进行的研究,把中国的心理学美学推到了一个高潮,其中不同的治学道路和方法耐人寻味。

朱光潜于1933年以《悲剧心理学》(英文)的论文获博士学位,并在国外出版,同年商务印书馆出版他的《变态心理学》,1936年开明书店出版了他早于1931年完成的《文艺心理学》。

这三部书的出版,标志着中国现代形态的心理学美学正式成熟。

特别是《文艺心理学》一书,将西方本世纪以来文艺心理学的几个具有原创性的观点加以消化,结合中国古代的诗论以及古今中外的创作实例,作出了专题研究,尽管其观点未必周严,但为中国现代形态的心理学美学研究,做出了重大的贡献。

朱光潜的《文艺心理学》研究意图是“丢开一切哲学的成见,把文艺的创造和欣赏当作心理的事实去研究,从事实中归纳得一些可适用于文艺批评的原理”,那么创作和欣赏中的“心理事实”是什么呢?这就是“美感经验”。

这样作者要讨论的中心问题就是“美感经验的特征”,对此作者从以下五个方面进行概括1、美感经验是一种凝神的境界。

在凝神境界中,我们不但忘却欣赏对象以外的世界,并且忘记我们自己的存在。

欣赏的对象成为孤立绝缘的意象,欣赏者无所为而为地去观照它、赏玩它。

这种把一切都忘却的境界,也就是形象的直觉,形象是直觉的对象,属于物;直觉是心知物的活动,属于我。

美感经验就是直觉欣赏中的形象,而把物与我以外的事物的关系置之度外,在聚精会神中达到物我两忘的境界。

从京派文学看三十年代文化思潮30年代的大背景是革命性的,它的文学格局是乡土与都市两种文化背景的对峙,而这种对峙体现在文学中,就形成了京派和海派两种文学团体。

京派和海派,在30年代分别活跃在京津和上海它们介于左翼和国民党文化之间,持有自己独特的主张,形成了自己独特的创作风格,有着极大的影响。

京派和海派的对峙和冲突,是30年代中国文化社会的重要主题。

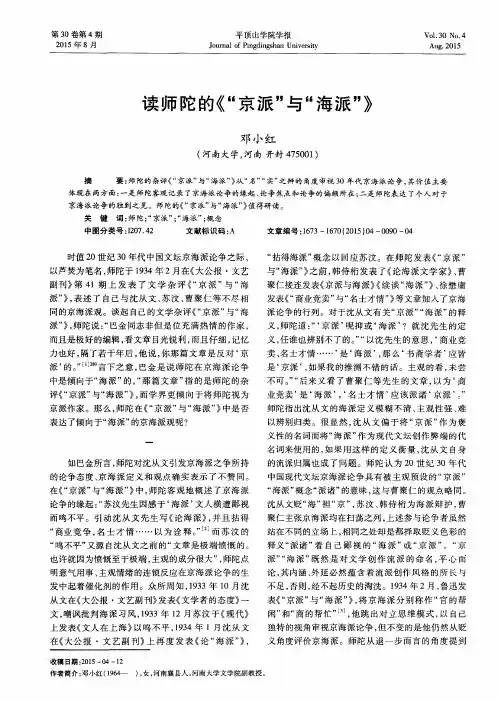

1934年1月10日,沈从文在《大公报》文艺副刊发表了《论海派》一文,无意间引发了一场"京派"和"海派"的论争,这场论争看似偶然,却蕴含着20世纪中国文学的诸多基本母题:如传统与现代、东方和西方、乡土与都市、沿海与内陆等等,从而折射出了古老的农业中国,在向现代文明转换过程中的丰富景观,下面就从京派文学来浅谈三十年代的文化思潮。

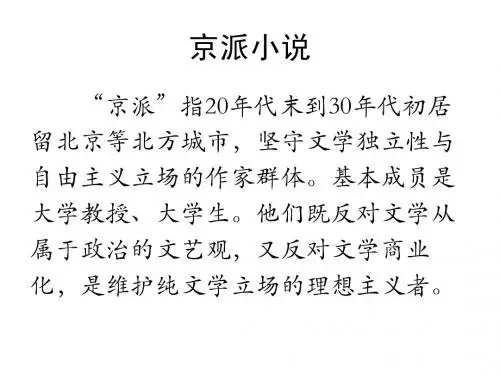

一、京派文学的定义京派指的是20年代末到30年代居留或求学于以北京为中心的北方城市,坚守自由主义立场的作家群体,他们追求文学(学术)的自由与独立,既反对从属于政治,也反对文学的商业化,是一群维护文学的理想主义者,其基本成员是大学教师和大学生,以《大公报》文艺副刊、《文学杂志》、《水星》为主要阵地,以沈从文、废名、朱光潜、凌叔华、萧乾、李健吾、芦焚、林徽因、卞之琳、何其芳、李广田、林庚等一批学者型的文人,即非职业化作家为代表,其中最重要的作家就是沈从文。

二、京派文学的艺术主张京派小说家创作的共同特点是:多带有乡土气息,具有来自乡野的质朴的美和凝重古久的风格,并由于对本土经验的眷恋和回归的渴望,其文体都具有一种抒情性。

如废名的《桥》、沈从文的《边城》、芦焚的《果园城记》等。

从某种意义上说,京派文化是乡土文化的典型象征,具有双重的文化和美学特征:一方面对现代性既追求,又怀疑,从而导致对现代性的焦虑;另一方面,是在现代性的强大冲击下,对本土的传统美感日渐消失而感受到了一种挽歌情怀。

京派小说家们的文学观念和主张主要体现在以下两个方面:首先,坚持自由主义,反对政治和意识形态对文学的干预和制约;其次,追求纯正的文学趣味,对抗文学的商品化。

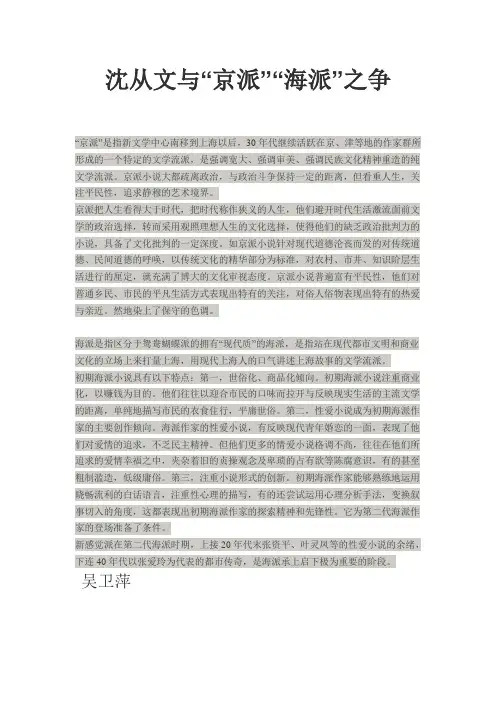

沈从文与“京派”“海派”之争“京派”是指新文学中心南移到上海以后,30年代继续活跃在京、津等地的作家群所形成的一个特定的文学流派,是强调宽大、强调审美、强调民族文化精神重造的纯文学流派。

京派小说大都疏离政治,与政治斗争保持一定的距离,但看重人生,关注平民性,追求静穆的艺术境界。

京派把人生看得大于时代,把时代称作狭义的人生,他们避开时代生活激流面前文学的政治选择,转而采用观照理想人生的文化选择,使得他们的缺乏政治批判力的小说,具备了文化批判的一定深度。

如京派小说针对现代道德沦丧而发的对传统道德、民间道德的呼唤,以传统文化的精华部分为标准,对农村、市井、知识阶层生活进行的厘定,就充满了博大的文化审视态度。

京派小说普遍富有平民性,他们对普通乡民、市民的平凡生活方式表现出特有的关注,对俗人俗物表现出特有的热爱与亲近。

然地染上了保守的色调。

海派是指区分于鸳鸯蝴蝶派的拥有“现代质”的海派,是指站在现代都市文明和商业文化的立场上来打量上海,用现代上海人的口气讲述上海故事的文学流派。

初期海派小说具有以下特点:第一,世俗化、商品化倾向。

初期海派小说注重商业化,以赚钱为目的。

他们往往以迎合市民的口味而拉开与反映现实生活的主流文学的距离,单纯地描写市民的衣食住行,平庸世俗。

第二,性爱小说成为初期海派作家的主要创作倾向。

海派作家的性爱小说,有反映现代青年婚恋的一面,表现了他们对爱情的追求,不乏民主精神。

但他们更多的情爱小说格调不高,往往在他们所追求的爱情幸福之中,夹杂着旧的贞操观念及卑琐的占有欲等陈腐意识,有的甚至粗制滥造,低级庸俗。

第三,注重小说形式的创新。

初期海派作家能够熟练地运用晓畅流利的白话语言,注重性心理的描写,有的还尝试运用心理分析手法,变换叙事切入的角度,这都表现出初期海派作家的探索精神和先锋性。

它为第二代海派作家的登场准备了条件。

新感觉派在第二代海派时期,上接20年代末张资平、叶灵凤等的性爱小说的余绪,下连40年代以张爱玲为代表的都市传奇,是海派承上启下极为重要的阶段。

二、名词解释1、京派:20世纪30年代,在京津一带的作家《骆驼草》《大公报文艺副刊》《水星》《文学杂志》为主要阵地发表作品和批评文字,逐渐形成了一个作家群落,即“京派”,也称“北方作家群”,沈从文、朱光潜、萧乾、芦焚、废名均为代表人物。

在文艺思想上重视文学的独立与自由,既反对文艺从属于政治,也反对商业化,追求人性的、恒久的文学价值和带有乡土中国风味的美学风范。

其中,在创作与文艺理论上的主要代表是沈从文与朱光潜。

2、海派:20世纪30年代以上海为中心的东南沿海城市商业文化与消费文化畸形繁荣的产物,他们依托于文学市场,既享受现代都市文明,又感染着都市繁荣“文明病”,对都市文明抱有既留恋又充满幻灭感的矛盾心理,艺术上深受西方现代派艺术影响,具有自觉的先锋意识,追求艺术的“变”与“新”。

在小说领域尤以“新感觉派小说”为代表,如刘呐鸥的《都市风景线》,穆时英《上海的独步舞》《黑牡丹》,施蛰存的《上元夜》《梅雨之夕》,黑婴《咖啡座的忧郁》等。

3、中国诗歌会:1932年9月成立于上海,发起人为蒲风、穆木天、杨骚、任钧等,机关刊物为《新诗歌》。

他们一方面强调诗歌与革命血肉联系,要求诗人要站在无产阶级意识形态立场上去把握和反映工农大众及其斗争;另一方面主张诗歌大众化,要求诗与诗人都要“大众化”,使诗歌成为大众歌调。

它对推进诗歌大众化做出了贡献,但也存在简单化和功利化的缺陷。

4、社会剖析派:是现代文学流派之一,最初是严家炎在1982年给研究生讲课时提出的,后在《中国现代小说流派史》中正式运用;它是指二十世纪三十至四十年代出现的一个用科学的世界观剖析社会现实的一个小说流派。

兴起于第二个十年,即1928年-1926年6月.以茅盾为主要代表人物。

20世纪30年代伊始。

茅盾、吴组缃、沙汀、艾芜等“社会剖析派”作家,创作出了一批对社会人生世相加以冷峻剖析的作品。

在意识形态话语的笼罩中,他们对具有浓郁“地方色彩”及“异域情调”的风景画、风俗画的多种艺术方法的描写,既是对早期“乡土写实派”的历史回应,又开创了新的乡土小说范式,为20世纪40年代乃至新中国建立后的乡土小说创作提供了有益的资源和发展路径的启示。

现代文学史上的京派与海派表面看来这是两种地域文化。

“京派”是指以北京为代表的大陆文化,吸收和保留传统文化比较多些;“海派”则是以上海为代表的沿海地带的文化,吸收外来文化比较多。

他们是历史上中国南北文化的一种现代延伸。

从文学角度看,它们都是在上个世纪30年代先后形成的。

“京派”追求的是纯文学,主要特点是强调文学与时代、政治的一定“距离”,却与人生密切相关。

他们追求人性的、永久的文学价值。

这是一群维护文学的理想主义者,代表作家有沈从文、废名、朱光潜、卞之琳、汪曾祺等。

它的产生主要来自学院派,因当时北平(京)有清华、北大、辅仁、燕京等著名大学。

他们不追求新锐,但思想绝非封闭和保守,而是将传统和现代结合的步伐放得比较缓和。

我们可以看到:它一方面表现出平民性,有的自称“乡下人”,有的如林徽因等又出身高贵,有留学英美的背景,却统统关心民生,在大学合流了。

另一方面是民族性,代表了“五四”以后由积极面向世界又回到重视民族改造本身的一部分知识分子的心理。

重造现代民族性格和民族文化,成为其崇高目标。

如果说“京派”是乡村中国的文人文学,那么“海派”则是现代都市的文学。

“海派”是上个世纪30年代以上海为中心的东南沿海城市商业文化与消费文化繁荣的产物,表现的是都市日常生活,其作品是一部活的都市生活审美史和都市习俗的民间变迁史。

正是对都市文明既留恋又充满幻灭感的矛盾心境,使他们更接近西方现代派文艺,有着较为自觉的先锋意识,追求艺术的“变”与“新”。

所以“海派新锐都市文学”既有穆时英、施蛰存的新感觉派小说,戴望舒、梁宗岱的象征主义诗歌与诗论,还有张爱玲、苏青的“市民传奇”小说。

甚至连当年的左翼畅销文学,如蒋光慈、丁玲、茅盾等作品,也染有某种海派性。

穆时英、苏青可都是长期生活在上海的宁波人哦。

对于“海派”的研究等于在书写自己的人生的记忆,“就如同踏上了一次返乡的路途”。

因为我(吴福辉)出生于上海,后来又生活在北京,所以对两地的地域文化都有切身的体验,特别是上海的童年生活印象很深。

简述20世纪30年代游记作品艺术上的三大进展

20世纪30年代中国文坛三大主要文学派别是:左翼文学、京派文学、海派文派。

左翼文学主要发起人有鲁迅、沈端先、冯乃超,左翼文学将自己与祖国被压迫人们的命运、与世界被压迫人们的命运紧紧地联系在一起。

人民性和世界性是中国左翼思潮的两个鲜明的特征。

京派文学的主要成员有巴金、沈从文、朱光潜等。

他们的作品较多在京津刊物上发表,京派关注人生,但和政治斗争保持距离,强调艺术的独特品格。

以“和谐”“节制”“恰当”为基本原则和审美意识。

海派的代表人物有张资平、穆时英等,与京派对立。

海派文化既具有江南的古典雅致,又有国际大都市的时尚,海派活跃在上海一带,直到现在上海还一直受欧美文化的影响。

试论1930年代“京派”和“海派”所呈现出的不同艺术风格及其对后世小说创作的影响1930年代的中国小说进入繁盛阶段,政治和商业对小说的介入十分明显,小说领域分别被以“左联”为核心的左翼、远离文学党派性和商业性的“京派”和最接近读书市场的“海派”所分割。

以沈从文、废名为代表的“京派”和以张资平、施蛰存等为代表的“海派”在艺术风格上有着很大的不同,都对后世小说创作产生了重大影响。

(1)“京派”和“海派”不同的艺术风格①京派小说的艺术特点a.京派创作的突出特点在于追求一种执著而独特的“理性主义”文化品格他们一方面企图远离政治,另一方面又充分继承了文学研究会的“为人生”的倾向,忠实于现实与人生,他们在现代文化、文明和封建传统文化相对立的流行格局中,熔铸一种具有浓厚的原始风貌与自然气质的乡村文化形态,形成一个复杂的文化三维空间。

包括:第一,着力描写淳朴、原始的人性美和人情美;第二,洋溢着古典式的和谐和浪漫性的超越的人间写实情致;第三,形成了简约、古朴、活泼、明净的语言特色;第四,在题材、主题及意象方面表现出开放的民族性。

例如,凌淑华的《弟弟》表现出对中国人生范围内的封建文明的嫌恶和现代文明异化人性的疑惧。

其中儿童视角的广泛运用,真切地表现出京派作家的拳拳童心。

这既说明他们对美好童年的深情眷恋,也反映了他们对真善美的无限向往。

b.京派小说在美学上表现为追求一种“和谐”的审美理想京派小说统一的审美感情是诚实、从容、宽厚的。

这种美学意识表现在文学创作方法和文体建构上,便是将艺术与生命并重,生命形态不愿受束缚,小说便自然要摆脱开重情节、重故事的成规,趋向散文化、生活化,从而描绘出完整的社会生活。

例如,林徽因的《九十九度中》无故事,近似随笔或是散文,信笔写来,不事雕琢,表现出平淡、古朴、闲适、中和的风格。

她只是将北平城里两个阶层的人生片断互相穿插,几乎不见故事线索。

他们重视的是气氛的渲染,意境的营造,内涵的隽永,是“人与自然的契合”。

京派与海派文学之争海派文学30年代中国沿海商业文化、消费文化的产物。

上海在当时是首屈一指的大都市,得风气之先,但也是西方思潮与中国封建余毒交杂,社会矛盾尖锐,阶级对立严重的地方。

清末才子佳人小说、“五四”后的新才子佳人小说、上海滩的腐朽社会风气、资产阶级、小资产阶级生活方式和审美趣味对海派小说的形成都有影响。

鲁迅曾说,海派文学为“商”“帮忙”,从中不难看出它的格调。

这是一种商业味很浓的文学。

海派没有成立过正式的组织,也未发表过宣言,之所以人们将其视作一派,是由于海派作家在思想倾向、艺术趣味和创作方法上有某些共同的特点。

对都市文明既有幻灭,又有欣赏的挖掘。

海派作家应该是指活跃在上海周围的作家,代表人物有张资平、叶灵凤、穆时英、曾虚白等。

他们都以都市青年男女的种种爱情纠葛。

有人统计1928年前张资平70多万字的小说中,写恋爱的就有55万字。

体现都市文化和商业色彩的各路作家。

其中包括已成流派的“现代派”诗歌,“新感觉派”小说,以及无法归入任何流派的上海作家如张爱玲,苏青,林徽音广义上指所有活跃在上海的作家派别,包括左翼文学、新感觉派文学、鸳鸯蝴蝶派;狭义的话,就只指鸳鸯蝴蝶派海派小说主要是以描写都市生活为题材,代表作家和作品有初期海派的叶灵凤的《紫丁香》、第二代海派新感觉派的刘呐鸥的《都市风景线》和茅盾的《子夜》、张爱玲《金琐记》《倾城之恋》。

京派文学20世纪30年代,曾引起“京派”与“海派”作家的争论(以沈从文与苏纹为代表)。

所谓“京派”作家,主要指活跃在京津一带,以及北方其他大城市的作家。

这批作家又可以为两类:一类是以《大公报》、《现代评论》、《文学杂志》、《水星》、《骆驼草》等为阵地的一批青年作家。

代表人物有沈从文、废名、老向(王向辰)、萧乾、芦焚、林徽音、靳以、凌淑华等。

这些作家以京城文化为依托,又以高等学院为背景,主张远离政治,追求“纯正的文学趣味”。

因此,在创作的作品中着力描写自然美、古朴的人性美、理想的爱情和理想的社会关系,带有浓厚的地方气息和抒情性,诸如沈从文的湘西世界、废名的黄梅故乡、芦焚的果园城、萧乾的北京老城根等,浪漫主义情采较浓。

京派海派左翼文学各自的审美趣味与价值取向

【原创版】

目录

一、引言

二、京派海派左翼文学的概念和背景

三、京派左翼文学的审美趣味与价值取向

四、海派左翼文学的审美趣味与价值取向

五、结论

正文

一、引言

左翼文学是中国现代文学史上的一个重要文学流派,其起源可以追溯到 20 世纪初。

作为一个具有鲜明政治倾向的文学流派,左翼文学在中国现代文学史上占有重要地位。

本文旨在探讨京派和海派左翼文学的审美趣味与价值取向。

二、京派海派左翼文学的概念和背景

京派左翼文学是指 20 世纪 30 年代至 50 年代,以北京为中心的一批左翼作家所创作的文学作品。

海派左翼文学则是指同一时期以上海为中心的一批左翼作家所创作的文学作品。

这两派左翼文学在创作背景、地域特色和审美趣味等方面存在一定差异。

三、京派左翼文学的审美趣味与价值取向

京派左翼文学的审美趣味主要表现在对现实生活的关注和对民族精神的强调。

在价值取向方面,京派左翼文学主张文学应该具有现实意义和民族意识,关注民众生活,反映社会矛盾,以此来推动社会进步。

四、海派左翼文学的审美趣味与价值取向

海派左翼文学的审美趣味主要表现在对都市生活的描绘和对个人情感的抒发。

在价值取向方面,海派左翼文学主张文学应该具有现代意识和个人立场,关注个体命运,抒发个人情感,以此来反映社会现实。

五、结论

京派和海派左翼文学在审美趣味和价值取向方面各具特色,共同构成了中国现代文学史上一幅丰富多彩的画卷。

京派海派政治之争1933年—1934年的京海派之争虽历时一年便草草收兵,但是它向世人展示了北京与上海文化的不同方面,以及由此延伸出来的京派海派文学的不同风格。

20世纪30年代整个中国文坛是由以鲁迅、茅盾为领导的左翼文学所把持,京海派之间的论争也只不过是主流文学之外的另一种声音。

二者之所以有争论,主要是由于文化价值和审美观念的不同引发的。

1933年10月,沈从文在大公报文艺副刊发表论文学者的态度一文,拉开了京海派之战的序幕。

沈从文从“家中大司务老景’”谈起,说“这个大司务明白他份上应明白的事情,尽过他职务上应尽的职责,从而引出了“现在的文学家”,他们“如何把身份行为变得异常的古怪”,实指海派文学。

他同时又指出所谓的“海派”,不单指上海的“文学作家”,也包括北京在内的“一群教授”,他们的创作或授课“对于中国文学理想的伟大作品的产生,事实上便毫无帮助”。

沈从文很显然把京派作家的创作风格视为应该遵循的规范,而反对“海派”作家的浮躁喧哗,“作家的态度”应该“一切规规矩矩”,“着手写作时”,应该“不大在乎读者的毁誉,做得好并不自满骄人,做差了有仍然照着本分继续做下去”。

他觉得“文学家态度的改变”,要以他家大司务为榜样“那大司务处事做人的态度,就正是文学家最是学习的态度”。

海派理论家杜衡(苏汶)在1933年12月上海的现代杂志上撰写文人在上海一文反驳沈从文。

他承认了上海商品经济对文学作品的渗透和影响“新文学界中的‘海派文人’这个名词,其恶意的程度,大概也不下于在评剧界所流行的。

它的涵义方面极多,大概地讲,是有着爱钱,商业化,以至于作品的低劣,人格的卑下这种意味。

”并且进一步解释说这种作用是有原因的,商品经济中文人生活的不稳定性影响到文化心态的不稳定,“文人在上海,上海社会的支持和困难,自然不能不影响到文人,于是在上海的文人,也像其他各种人一样,要钱。

再一层,在上海的文人不容易找副业(也许应该说正业),不但教授没份,甚至再起码的事情都不容易找,于是上海的文人更迫的要钱。

从京派与海派文学之争的发展历程看文学的使命京派与海派的争斗由来已久,众多学者从不同的角度对其研究,比如探讨两派之争的文化内因,媒介地理环境对两派之争的影响,外来文化对当时两派的影响,京派与海派之争的发展演变历程,当前两派各自的发展情况及研究现状等。

研究范围由对两种派别文化差异性之争演变为对两派所处地域文化的关照,由单一的文学探讨拓展为对两派的话剧、戏曲、媒介的研究。

本文则从京派与海派文学之争的发展历程及当前两派之争的现状看文学的使命,以批判的眼光看当前两派文学存在的诟病,由此探讨文学的使命是什么,文学因何而伟大。

京派与海派之争始于沈从文对海派文化的大肆批判,形成于杜衡的强烈反驳,强化于鲁迅对两派之争实质的批判。

1934年和1935年鲁迅在《“京派”与“海派”》、《“京派”和“海派”》中对两派之争做了深刻的批判。

他指出“北京是明清的帝都,上海乃各国之租界,帝都多官,租界多商,所以文人之在京者近官,沿海者近商。

近官者在使官得名,近商者在使商获利,而自己也赖以糊口,要而言之,不过京派是官的帮闲,海派则是商的帮忙而已。

”鲁迅对两派之争的批判是深刻尖锐而一语中的。

他的文学的“帮闲”与“帮忙”将中国文学所处的位置,在中国文化语境下文学的作用揭露的一览无余。

文学依附于政治的历史由来已久,而海派文学成为商业牟利的手段在当今社会依旧不少。

20世纪30年代,中国处于半殖民地半封建社会之中,君主专制思想还很强大,京派作家身居帝都,成为为政治服务,强化当局者对民众进行思想统治的工具也就在所难免。

沿海地区则成为被西方殖民者坚船利炮打开国门的突破口,大量资本主义思想蜂拥而至。

文人商业化立场在所难免,写作成为文人谋生手段。

只不过“重农轻商”的思想依旧是中国文化的主流,那时更多的是京派对海派的大肆批判。

1949年新中国建立之后,新的国家政体及政治秩序的建立,使得京派文人不得不调整自身的定位,以适应新的社会秩序。

遗憾的是从建国,文化大革命一直到改革开放前夜,京派文人为争夺在文化领域的正统地位而采取的种种排除异己,相互倾轧的卑劣行迹令人汗颜,这其中不排除政治环境对文人的影响,但文人的劣性根也被暴露的一览无余。