地面气象观测场规范化图册(高分辨率版20150817)

- 格式:pdf

- 大小:89.71 MB

- 文档页数:54

气象观测场技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII环境条件要求地面气象观测场必须符合观测技术上的要求。

(1) 地面气象观测场是取得地面气象资料的主要场所,地点应设在能较好地反映本地较大范围的气象要素特点的地方,避免局部地形的影响。

观测场四周必须空旷平坦,避免建在陡坡、洼地或邻近有铁路、公路、工矿、烟囱、高大建筑物的地方。

避开地方性雾、烟等大气污染严重的地方。

地面气象观测场四周障碍物的影子应不会投射到日照和辐射观测仪器的受光面上,附近没有反射阳光强气象观测场的物体。

(2) 在城市或工矿区,观测场应选择在城市或工矿区最多风向的上风方。

(3) 地面气象观测场的周围环境应符合《中华人民共和国气象法》以及有关气象观测环境保护的法规、规章和规范性文件的要求。

(4) 地面气象观测场的环境必须依法进行保护。

(5) 地面气象观测场周围观测环境发生变化后要进行详细记录。

新建、迁移观测场或观测场四周的障碍物发生明显变化时,应测定四周各障碍物的方位角和高度角,绘制地平圈障碍物遮蔽图。

(6) 无人值守气象站和机动气象观测站的环境条件可根据设站的目的自行掌握。

硬件设施要求(1) 观测场一般为25m×25m的平整场地;确因条件限制,也可取16m (东西向)×20m(南北向),高山站、海岛站、无人站不受此限;需要安装辐射仪器的台站,可将观测场南边缘向南扩展10m。

(2) 要测定观测场的经纬度(精确到分)和海拔高度(精确到0.1米),其数据刻在观测场内固定标志上。

(3) 观测场四周一般设置约1.2m高的稀疏围栏,围栏不宜采用反光太强的材料。

观测场围栏的门一般开在北面。

场地应平整,保持有均匀草层(不长草的地区例外),草高不能超过20厘米。

对草层的养护,不能对气象观测场观测记录造成影响。

场内不准种植作物。

(4) 为保持观测场地自然状态,场内铺设0.3-0.5m宽的小路(不得用沥青铺面),人员只准在小路上行走。

附件1新增国家地面天气站建设及升级改造技术要求(2017年版)中国气象局综合观测司2017年8月编写说明2017年6月中国气象局印发了《国家地面天气站布局方案》(中气函〔2017〕134号),将遴选出的部分国家级无人自动气象站、区域自动气象站和行业气象观测站合并进入现有国家地面天气站。

为指导各省(区、市)气象局规范有序地开展新增国家地面天气站建设及升级改造工作,中国气象局综合观测司组织安徽省气象局、中国气象局气象探测中心和黑龙江省气象局编制了《新增国家地面天气站建设及升级改造技术要求(2017年版)》(以下简称“技术要求”)。

本技术要求是在《地面气象观测规范》、《地面气象观测场规范化建设图册(修订)》、《区域气象观测站建设指导意见(修订)》,以及相关业务技术规定的基础上,结合各省(区、市)区域气象观测站现状,对新增站点的观测场站址、仪器选型、设备布局、基础设施建设及设备安装等建设要求进行了规定。

由于各地新增站点的建设用地归属和运行管理情况复杂,建设条件差异大,各单位实施站点建设及升级改造的工作难度较大,需要各单位拓展思路、争取多源支持、克服困难,高质量完成建设及升级改造工作,达到气象观测“代表性”、“准确性”和“可比较性”的要求。

参加编制的人员包括:陈汝龙、杨晓武、龚剑、吴健、潘磊、段洪岭、刘诗涛、陈虎胜、查亚峰。

目录1 编制依据 (1)2 适用范围 (2)3 站址要求 (2)4 设备要求 (2)4.1 型号要求 (2)4.2 要素配置 (3)5 建设要求 (3)5.1 观测场地 (3)5.2 设备布局 (4)5.2.1 设备布设原则 (4)5.2.2 设备平面布局 (5)5.3 基础设施建设 (10)5.3.1 观测场围栏 (10)5.3.2 地下管道 (10)5.3.3 防雷设施 (11)5.3.4 仪器基础 (12)5.4 通信设施 (12)5.5 供电 (12)6 仪器安装要求 (13)6.1 风向、风速传感器 (13)6.2 温湿度传感器 (13)6.3 雨量传感器 (14)6.4 气压传感器 (14)6.5 其他仪器设备的布设 (14)1 编制依据(1)《气象设施和气象探测环境保护条例》(2)《中国气象局关于印发国家地面天气站布局方案的通知》(中气函〔2017〕134号)(3)《气象探测环境保护规范地面气象观测站》(GB 31221-2014)(4)《地面气象观测场(室)防雷技术规范》(GB/T 31162-2014 )(5)《地面气象观测规范第1部分:总则》(QX/T 45-2007)(6)《区域气象观测站建设指导意见(修订)》(气测函〔2009〕248号)(7)《地面气象观测场规范化建设图册(修订)》(气测函〔2015〕126号)(8)《地面气象观测场值班室建设规范》(气发〔2008〕491号)(9)《新型自动气象(气候)站功能需求书(修订版)》(气测函〔2012〕194号)(10)《国家气象台站站址综合信息调查评估方法》(气测函〔2011〕156号)(11)《地面气象观测业务技术规定(2016版)》(气测函〔2016〕13号)2 适用范围本技术要求适用于《中国气象局关于印发国家地面天气站布局方案的通知》(中气函〔2017〕134号)中新增国家地面天气站的建设及升级改造,具体新增站点清单见该文件附件。

2012年注册测绘师考试复习资料测绘案例分析陈桂兵整理2012年测绘案例分析汇总案例1:沉降观测案例现有一房地产开发公司欲对其即将开发的建筑进行沉降监测。

请结合你工作实际,对沉降监测做一个观测方案,以保证观测工作的顺利进行。

答:(1)收集测区的相关测绘资料,特别是高程资料;收集测区的相关的水文地质资料和建筑物的设计资料;(2)根据设计及规范要求,确定观测精度和观测周期;(3)进行沉降监测网的技术设计;(4)根据测区的水文、地质资料布设基准点和工作基点;(5)根据建筑物的设计资料布置沉降观测点;(6)根据观测度精度等级和观测周期的要求,制定监测的技术要求和标准,确定观测仪器、可行的观测作业方法;(7)确定数据处理方法和沉降分析方法;(8)进行监测网的联测和观测;(9)按观测周期和作业的要求进行沉降点的观测。

案例2:沉降观测案例变形监测案例背景工程概况:某地铁将通过正在施工的住宅小区工地,工地地质条件差。

目前工地基坑开挖已完成,正进行工程桩施工。

住宅小区周边较大范围内地面有明显沉降。

地铁采用盾构施工,从工程桩中间穿过,两者最近距离1.7~1.8 m。

地铁施工可能引起周边土体、工程桩位移和周边地面、建筑物沉降。

基于上述考虑,在采取相关的加固工程措施的同时,应进行变形监测,确保周边建筑物安全。

变形监测实施技术方案编制依据:《建筑地基基础设计规范》、《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》、《建筑变形测量规范》、《工程测量规范》、《国家一、二等水准测量规范》、《城市测量规范》、《建筑工程设计手册》、该工程相关图纸。

变形监测项目和测点布置:⑴周边建筑物、地面(管线)沉降测量。

在监测范围内,根据到地铁隧道的远近,在每栋楼分别布设2~12个基础沉降测点和1~4个地面沉降测点;在基坑南侧管线位置布设8个地面沉降测点;在隧道与止水幕墙交叉的2个位置各布设6~8个地面沉降测点。

总共布设沉降测点165个。

⑵基坑止水幕墙顶部位移和沉降测量。

第十章民航气象地面观测月总簿根据例行观测簿记录和有关资料编制而成的《民航气象地面观测月总簿》(以下简称月总簿)是民航气象服务机构为国家积累的重要科学技术档案之一。

它不仅是气象科学研究和天气预报经验总结的基础 , 也是为国际和国内民航部门提供航站气候资料的重要依据。

第一节编制和上报要求一、凡进行24小时观测或13小时观测的机场气象服务机构,每月均应编制月总簿。

二、凡配备自动观测设备的机场气象服务机构,编制月总簿时应当进行24小时全项或缺项统计。

三、月总簿应以光盘形式存储和上报,并使用A3纸打印、装订一份,永久保存。

四、机场气象服务机构应于当月10个工作日前上报上月月总簿,地区空管局气象中心于收到月总簿后2个月内审核完毕,发现问题应当向报审单位发出修改通知或进行查询。

五、机场气象服务机构自收到查询单之日起,于7个工作日内查复上报。

六、编制月总簿应当做到:(一)按规定的项目、格式、精度要求和统计方法使用计算机进行编制、打印。

切实做好校对,严格预审,确保质量。

(二)按规定的日期报出。

对审核部门查询的内容,应在规定的时间内查复,审核出的错情,应及时更正并上报。

第二节封面和封底及扉页有关项的录入一、封面在《民航气象地面观测月总簿》上录入本机场气象服务机构名称,并录入月总簿的年份、月份。

二、扉页(一)机场气象服务机构名称本机场气象服务机构的单位名称,如乌鲁木齐气象中心。

(二)地址除机场气象服务机构所在省(区)市外 , 还应注明所在城市的方向或所在地的县、村、镇名称,以便与当地其它机场区分。

(三)经纬度本机场所在地的纬度和经度 , 只录入度、分。

当分值不足十位时,十位补“0”, 如:29°03'。

(四)观测场拔海高度观测场距离海平面的高度,以米为单位,取一位小数。

拔海高度未经实测的,其高度值应加括号,如 :(104.6)。

(五)观测平台距地面高度观测平台面(平台有围墙,则为平台围墙顶)距离地面的高度,以米为单位,取一位小数。

ICS N备案号:QX地面气象观测规范第17部分:自动气象观测系统Specifications for Surface Meteorological Observation Part17:Automatic Meteorological Observing System(草案稿)中国气象局 发布目次前言................................................................................. II 引言................................................................................ III1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 结构及工作原理 (2)4.1体系结构 (2)4.2工作原理 (2)4.3主要功能 (3)5 硬件 (3)5.1传感器 (3)5.2数据采集器 (3)5.3电源 (4)5.4通信接口 (4)5.5外围设备 (4)6 系统软件 (4)6.1采集软件 (4)6.2业务软件 (4)7 采样和算法 (4)7.1采样 (5)7.2算法 (5)8 安装 (5)8.1基本要求 (5)8.2传感器的安装 (6)8.3电缆的安装与连接 (6)8.4采集器、电源、计算机与打印机等的安装 (6)8.5避雷装置 (6)8.6软件安装 (6)9 日常工作 (6)10 维护 (6)图1 自动气象观测系统结构图 (2)表1 每小时正点观测数据 (3)前言QX/TXXXX—2005《地面气象观测规范》分为二十二个部分:——第1部分:总则——第2部分:云——第3部分:能见度——第4部分:天气现象——第5部分:气压——第6部分:空气温度和湿度——第7部分:风向和风速——第8部分:降水——第9部分:雪深与雪压——第10部分:蒸发——第11部分:辐射——第12部分:日照——第13部分:地温——第14部分:冻土——第15部分:电线积冰——第16部分:地面状态——第17部分:自动气象观测系统——第18部分:月报表处理和编制——第19部分:辐射报表处理和编制——第20部分:年报表处理和编制——第21部分:缺测记录的处理和不完整记录的统计——第22部分:观测记录质量控制本部分为QX/TXXXX—2005的第17部分。

地面气象观测规范气压篇一:地面气象观测规范说明:以黑色字体为主第一篇《地面气象观测规范》一、填空题1、时制规定,人工器测日照采用真太阳时,辐射和自动观测日照采用地方平均太阳时,其余观测项目均采用北京时。

人工器测日照以日落为日界,辐射和自动观测日照以地方平均太阳时24时为日界,其余观测项目均以北京时20时为日界。

2、湿度观测时掌握好溶冰时间是很重要的一步,当风速、湿度中常时,在观测前30分钟左右进行;湿度很小、风速很大时,在观测前20分钟以内进行;湿度很大、,风速很小时,要在观测前50分钟左右进行。

3、能见度测定的目标物大小要适度,视角以0.5-5.0°之间为宜,近的目标物可适当小些,远的目标物可适当大些。

4、霰为白色不透明的园锥形或球形的颗粒固态降水,直径约为2-5mm,下降时常呈阵性,着硬地常反跳,松脆易碎。

5、观测场内仪器都有其基准部位,下列仪器的基准部位是:小型蒸发器口缘,冻土器内管零线,定槽式水银气压表水银槽盒中线,干湿球湿度表感应部分中心,日照计底座南北线。

6、若无20Cm口径专用量杯,仅知某次降水量重为376.8克,则该次降水量为 12.0 mm。

7、《地面气象观测规范》是从事地面气象观测工作的业务规则和技术规定,观测工作中必须严格遵守。

8、出现灾害性天气,台站应迅速进行调查,并及时记载。

9、由于近地面层的气象要素存在着空间分布的不均匀性和随时间变化的脉动性,因此地面气象观测记录必须具有代表性、准确性、比较性。

10、观测场仪器之间,南北间距不小于3 m,东西间距不小于4 m。

11、云状的判定,主要根据天空中云的外形特征、结构、色泽、排列、高度以及伴见的天象现象,参照“云图”,经过认真细致的分析对比判定是那种云。

判定云状要特别注意云的连续演变过程。

云状记录按“云状分类表”中二十九类云的简写字母记载。

12、荚状层积云(Sc lent)中间厚、边缘薄,形似豆荚、梭子状的云条。

13、日照计每月应检查仪器安装情况,仪器的水平、方位、纬度等是否正确,发现问题,及时纠正。

第一编总则第1章地面气象观测组织工作气象观测是气象业务工作的基础。

地面气象观测是气象观测的重要组成部分,它是对地球表面一定范围内的气象状况及其变化过程进行系统地、连续地观察和测定,为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据。

地面气象观测是每个气象观测站的基本工作任务之一,必须严肃、认真、负责地做好。

由于近地面层的气象要素存在着空间分布的不均匀性和随时间变化的脉动性,因此地面气象观测记录必须具有代表性、准确性、比较性。

代表性--观测记录不仅要反映测点的气象状况,而且要反映测点周围一定范围内的平均气象状况。

地面气象观测在选择站址和仪器性能,确定仪器安装位置时要充分满足观测记录的代表性要求。

准确性--观测记录要真实地反映实际气象状况。

地面气象观测使用的气象观测仪器性能和制订的观测方法要充分满足本规范规定的准确度要求。

比较性--不同地方的地面气象观测站在同一时间观测的同一气象要素值,或同一个气象观测站在不同时间观测的同一气象要素值能进行比较,从而能分别表示出气象要素的地区分布特征和随时间变化的特点。

地面气象观测在观测时间、观测仪器、观测方法和数据处理等方面要保持高度统一。

本规范是从事地面气象观测工作的业务规则和技术规定,观测工作中必须严格遵守。

地面气象观测仪器和业务软件的技术、操作手册是对本规范的必要补充,编制时必须以本规范为依据,其内容不得与之相违背。

地面气象观测人员在认真贯彻执行本规范的同时,也要熟练掌握地面气象观测仪器和业务软件的技术、操作手册中的有关内容,确保正确顺利地完成地面气象观测任务。

本规范的制定、修改和解释权属国务院气象主管机构。

1.1 观测站的分类以及观测方式和任务1.1.1 观测站分类地面气象观测站按承担的观测业务属性和作用分为国家基准气候站、国家基本气象站、国家一般气象站三类,可根据需要设置无人值守气象站。

承担气象辐射观测任务的站,按观测项目的多少分为一级站、二级站和三级站。

第二章观测场所的建设气象要素的变化受地形地物影响很大,为保证观测结果的代表性、准确性和比较性,民用航空气象地面观测点应当建在能代表当地,特别是机场跑道附近天气状况的位置,并要进行地理坐标的测定。

第一节观测场气象观测场是取得地面气象资料的主要场所。

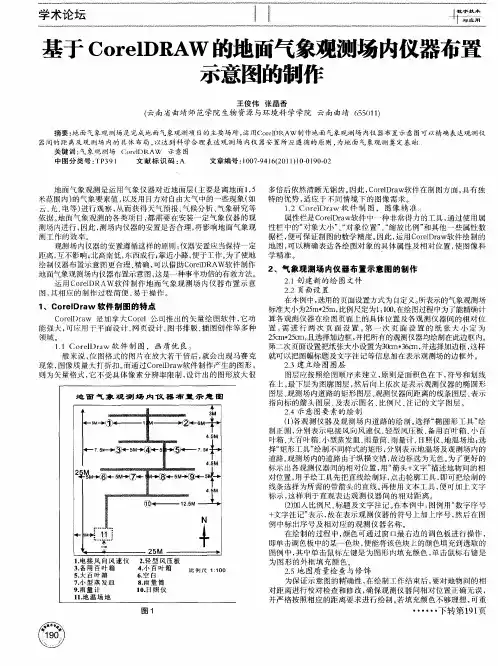

观测场的选址、建设、场内仪器的安装及维护应当符合《民用航空气象地面观测规范》的要求,观测场内仪器布置见图2-1。

图2-1 25×25规格观测场内仪器布置图第二节观测监控室和观测平台一、观测监控室观测监控室是用以安置各种观测仪器设备及观测人员工作的场所,为便于随时监视天气变化,观测监控室应当为四面有窗的建筑物。

观测监控室内应当光线充足、空气流通、视野开阔,能目视主副跑道全貌和视野内的地平线,并能保证仪器免受震动和尘土污染及感应灵敏准确。

观测监控室的大小,应当根据所需要安置的仪器情况确定,一般不小于40m2。

二、观测平台观测平台是进行目测而设立在观测监控室旁的固定场所,应当视野开阔,能目视主副跑道全貌和视野内的地平线。

第三节时间和时刻时间有两种不同的含义:其一,表示某一瞬间的叫时刻;其二,表示两时刻的间距叫时距。

一、时间的度量时间是根据太阳的位置来度量的。

同一经线连续两次对正太阳的时间的间隔为一天。

也就是说地球绕太阳自转一周的时间是24小时。

因为地球自转的速度是均匀的,所以地球绕太阳转过经度15°的时间是1小时。

由此可得出地球自转与时间的关系是:转过经度为360°时的时间为24小时转过经度为15°时的时间为1小时转过经度为1°时的时间为4分钟转过经度为15′时的时间为1分钟转过经度为1'时的时间为4秒钟转过经度为15〃时的时间为1秒钟二、时刻的种类时刻是根据某一经线和太阳的相关位置来测定的。

由于不同的使用目的需要以不同的经线作为测定时刻的基准,因此时刻可以分为以下几种。

(一)地方时人们习惯把太阳当顶(当地经线对正太阳)的时刻说成是正午12时,于是,正背着太阳的时刻必然是夜里12时,即0时。

基于全景图像自动处理的气象观测站全景图和挡角图制作方法王震洲;张书娟【摘要】目前气象观测站探测环境测评工作大多由工作人员借助照相机、经纬仪和激光测距仪等工具测量评估指标手工计算出测评结果,该方法中人为测量的因素可能会导致不客观的测评结果.本文提出基于全景图像自动处理的气象观测站探测环境全景图和挡角图制作方法.通过旋转式相机、激光测距仪来获取气象观测站四周环境相邻且互相重叠的多张图像.然后采用柱面全景图的拼接方法将采集的图像生成气象观测站探测环境的全景图.利用“渐入渐出”的方法对全景图像进行融合,通过对全景图像进行滤波处理、二值化处理、形态学处理、边缘检测来完成图像预处理,进而计算得到全景图像最大边缘像素点坐标、观测场周围障碍物的实际高度、障碍物到观测场中心的距离以及障碍物到测场中心的最大仰角,并将测评结果实时展示.结果表明,该方法能够提高气象观测站探测环境测评工作的效率.【期刊名称】《气象科技》【年(卷),期】2018(046)006【总页数】5页(P1098-1102)【关键词】气象观测站;环境评估;全景图;信息提取【作者】王震洲;张书娟【作者单位】河北科技大学信息科学与工程学院,石家庄050018;河北科技大学信息科学与工程学院,石家庄050018【正文语种】中文【中图分类】P415.1引言气象探测环境是气象环境测评中重要的一环[1],它会对观测的准确性和代表性造成影响,本文研究的意义是帮助气象观测站快速准确的开展环境测评工作。

目前国内外对环境探测的测评工作大多在气象观测站靠人工测量方法完成。

气象站的工作人员使用照相机、经纬仪和激光测距仪等测试工具实地测量,不仅需要得到探测环境四周的图片和信息,而且要检测环境并记录数据,再根据气象观测站[2]探测环境的评估指标进行手工计算分析,完成填表和制图等环节并整理出测评报告。

随着图像处理技术和无线网络通信技术的快速发展[3],设计一套自动探测环境的测评系统成为可能。