试验一混悬剂的制备及稳定剂的选择方法

- 格式:pdf

- 大小:167.99 KB

- 文档页数:5

制备混悬剂的方法

混悬剂是一种药物剂型,由两种或以上的药物混合悬浮于适宜的悬浮剂中而成。

混悬剂具有易于服用、快速吸收和调节剂量等优点,在医学上应用广泛。

以下是制备混悬剂的方法:

1. 选择合适的悬浮剂。

常见的悬浮剂有羧甲纤维素钠、羟丙基甲基纤维素等,选择适合药物的悬浮剂可以提高混悬剂的稳定性和药效。

2. 将药物粉末或颗粒加入悬浮剂中。

药物应该事先经过筛选和干燥处理,以保证混合均匀,并防止结块。

3. 用搅拌器将药物和悬浮剂混合均匀。

搅拌时间和速度应根据药物的性质和悬浮剂的特性进行调整,一般需要搅拌数小时至一天以上。

4. 加入适量的稳定剂,以保持混悬剂的稳定性和一致性。

常用的稳定剂有聚乙烯醇、聚山梨酸酯等。

5. 调整混悬剂的pH值和粘度等参数,以适应药物的需要。

6. 进行灭菌处理,确保混悬剂的无菌状态。

7. 储存混悬剂,应放置在阴凉、干燥、避光和干净的环境中,避免与其他药品混放。

制备混悬剂的方法虽然简单,但需要注意药物和悬浮剂的配比、搅拌时间和稳定剂的加入等细节,以保证混悬剂的质量和稳定性。

- 1 -。

《药剂学》混悬剂的制备实验一、实验目的1.掌握混悬剂的制备方法2.解释助悬剂、润湿剂、絮凝剂与反絮凝剂的作用。

3.熟悉混悬剂的质量评定方法。

4.掌握如下基本操作技能:乳钵的使用方法。

二、基本概念和实验原理概念:混悬剂是指难溶性固体药物以细小微粒分散在液体分散介质中形成的非均相分散体系,属于粗分散体系,可供内服、外用、注射用。

配制环境要求:内服、外用混悬剂(如头孢克洛干混悬剂)在D 级下配制;注射用混悬剂(只能肌注)属于无菌药品中的最终灭菌产品,如曲安奈德注射液其配制、灌装须在C 级背景下,压盖须在D 级背景下。

特性:分散相的微粒大小0.5~10μm ,有时可达50μm (注射剂的微粒大小),非均相分散体系,属热力学不稳定体系,有界面,扩散很慢,显微镜下可见。

制法:1.分散法------ ①研磨粉碎法;②加液研磨法;③水飞法 。

2.凝聚法------ ①化学凝聚法;②微粒结晶法剂型质量要求:微粒细腻均匀,沉降缓慢,下沉后微粒不结块,稍加振摇即能均匀分散,贮存期间微粒大小保持不变,粘稠度适宜,易倾倒,外用制剂易涂布,不宜流散,快干燥,不宜被擦掉。

稳定性:混悬剂中的微粒在静置时可发生沉淀降,沉降速度,符合Stokes 定律: ()ηρρgr V 2122-=公式说明:微粒的沉降速度与微粒半径大小(r 2)以及分散相和分散介质的密度差(ρ1-ρ2)成正比与分散介质的粘度(η)成反比。

(即微粒越小,分散相和分散介质的密度差越大,分散介质的粘度越大,微粒的沉降速度越慢,混悬剂越稳定)。

所以,增加混悬剂稳定性可采取如下措施:1.减小微粒的半径;2.加入离子型或非离子型表面活性剂;3.加入亲水胶体,增加分散介质的粘度,并形成带电的水化膜包裹在微粒的表面,防止微粒聚集。

4.加入适量的与微粒表面带相反电荷的电解质(絮凝剂),适当降低ζ电位,使微粒发生絮凝,形成振摇时易分散的网状疏松聚集体,从而避免在放置过程中微粒自然沉降易形成致密的不易分散的沉淀结块现象。

混悬剂的制备实验报告实验目的,通过本实验,掌握混悬剂的制备方法,了解其原理及应用。

实验原理,混悬剂是一种将粉末状药物悬浮于液体中的制剂,通常用于口服给药。

混悬剂的制备主要包括选择合适的悬浮剂、分散剂和稳定剂,将药物粉末与这些辅料充分混合,并加入适量的溶剂,最终得到悬浮稳定的药物制剂。

实验材料,所需材料包括粉末状药物、悬浮剂、分散剂、稳定剂、溶剂等。

实验步骤:1. 将粉末状药物与悬浮剂、分散剂、稳定剂按一定比例混合均匀。

2. 逐步加入适量的溶剂,同时搅拌均匀,直至形成悬浮液。

3. 对悬浮液进行物理性质测试,包括悬浮性、粒径分布、稳定性等。

4. 对悬浮液进行药物性质测试,包括药物含量、释放度、溶解度等。

实验结果:经过实验,我们成功制备了一定比例的混悬剂。

悬浮液具有良好的悬浮性,粒径分布均匀,稳定性较好。

药物含量符合要求,释放度和溶解度良好。

实验结论:本实验通过制备混悬剂,使我们对混悬剂的制备方法和原理有了更深入的了解。

混悬剂作为一种常见的口服制剂,在药物给药中具有重要的应用价值。

通过本实验,我们不仅掌握了混悬剂的制备技术,也对其在临床应用中的重要性有了更深刻的认识。

实验注意事项:1. 在制备混悬剂时,应严格按照配方比例进行配制,避免加入过多或过少的辅料。

2. 在加入溶剂时,应逐步加入并充分搅拌,以确保悬浮液的均匀性。

3. 制备完成的混悬剂应进行相关性质测试,确保其符合要求。

4. 实验结束后,实验器材应进行清洗和消毒,保持实验环境整洁。

通过本实验,我们对混悬剂的制备有了更深入的了解,对口服给药制剂的研究和开发具有一定的指导意义。

希望本实验能为相关领域的研究工作提供一定的参考价值。

实验六 混悬型液体药剂的制备一、实验目的1.掌握混悬型液体药剂的一般制备方法。

2.熟悉按药物性质选用合适稳定剂的方法。

二、实验原理混悬剂应符合以下质量要求:药物本身的化学性质应稳定;外观微粒细腻,分散均匀;微粒沉降速度应很慢,沉降后经振摇能迅速再均匀分散,不应有结块现象;应有一定的粘度要求。

外用混悬剂应易于涂布。

根据stokes 定律:ηρρ9)(2212gr v -=欲制备沉降缓慢的混悬液,可采取:1)减小微粒半径(r );2)减小微粒与液体介质密度差 (ρ1-ρ2);3)增加介质粘度(η)等措施。

应将药物研细,并选择适宜的助悬剂、润湿剂、絮凝剂、反絮凝剂等稳定剂。

混悬剂的配制方法有分散法与凝聚法。

分散法:将固体药物粉碎成微粒,根据主药的性质选择适宜的分散介质和附加剂。

亲水性药物可先研磨至一定的细度,加入液体介质研磨至适宜的分散度;疏水性药物可加入适量润湿剂研磨,润湿后的药物颗粒表面可形成带电的吸附膜,最后加分散介质至足量,混匀即得。

凝聚法:将呈离子或分子状态的药物借物理或化学方法分散在介质中凝聚成微粒而形成混悬液的方法。

另外,可通过改变溶剂或浓度配制成混悬剂,如将酊剂、醑剂加到水性混合液时,缓缓加入并伴快速搅拌而制成混悬液,使微粒细腻,沉降缓慢。

混悬剂的成品包装后,在标签上注明“用时摇匀”。

为安全起见,剧、毒药不应制成混悬剂。

三、实验内容与操作(一)炉甘石洗剂的制备称取过120目筛的炉甘石、氧化锌于研钵中,按表6-1所示加入稳定剂和蒸馏水研成糊状,分别转移至6个具塞刻度试管中,加入蒸馏水至全量。

观察1~6号处方(1号为对照管)洗剂的沉降速度,比较不同稳定剂的作用。

1.处方表6-1 炉甘石洗剂处方[附] 各种稳定剂的配制方法:1)称取甲基纤维素(MC)适量,加蒸馏水采用胶溶法使其慢慢溶胀,逐渐溶解,添加蒸馏水至全量,制成0.5%胶浆,备用。

2)称取羧甲基纤维素钠(CMC-Na)适量,加蒸馏水采用胶溶法使其慢慢溶胀,逐渐溶解,添加蒸馏水至全量,制成0.5%胶浆,备用。

实验一混悬剂的制备【实验目的】1.掌握混悬型液体制剂的一般制备方法;2.熟悉混悬剂的质量评定方法。

【实验原理】混悬型液体制剂(简称混悬剂)系指难溶性固体药物以细小的微粒分散在适宜的液体分散介质中形成的非匀相分散体系。

适合药物:难溶性需制成液体制剂的药物;剂量超过了溶解度的药物;需要产生缓释作用的药物。

质量要求:外观细腻,微粒分散均匀;微粒沉降较慢,下沉的微粒经振摇能迅速再均匀分散,不应结成饼块;外用混悬型液体制剂应易于涂展在皮肤患处,且不易被擦掉或流失。

制备方法:①分散法:将固体药物粉碎成微粒,再根据主药的性质混悬于分散介质中并加入适量的稳定剂。

②凝聚法:将离子或分子状态的药物借助物理或化学方法在分散介质中聚集形成微粒的方法。

炉甘石洗剂配制不当或助悬剂使用不当,不易保持良好的悬浮状态,重分散性差,且涂用时会有砂砾感。

改进措施有:加入高分子物质(如纤维素类衍生物等)作助悬剂;控制絮凝,炉甘石洗剂中的炉甘石和氧化锌带负电,加入少量三氯化铝中和部分电荷,使炉甘石、氧化锌絮凝沉降,从而防止结块,改善分散性;或采用枸橼酸钠作为反絮凝剂。

炉甘石、氧化锌为亲水性药物,可被水润湿,先加入适量甘油研磨成糊状,使粉末在水中分散,可防止颗粒聚集,振摇时易于悬浮。

【实验材料和设备】实验材料:乳钵、50mL带塞比色管、炉甘石、氧化锌、枸橼酸钠、三氯化铝、羧甲基纤维素钠等。

【处方】【实验方法】(1)羧甲基纤维素钠0.25g,加约30mL蒸馏水,加热溶解而成胶浆。

(2)枸橼酸钠0.25g,加蒸馏水10mL溶解。

(3)三氯化铝0.15g,加蒸馏水10mL溶解。

(4)按上述处方,分别称取炉甘石、氧化锌于乳钵中,加甘油研匀后,加适量水共研成糊状,再加入处方中其他成分,随加随搅拌,最后加蒸馏水至全量,搅匀,即得。

【质量评价】(1)外观观察上述各混悬剂的外观,并记录结果。

(2)沉降容积比的测定:量取供试品25mL,置具塞试管中,盖塞,用力振摇1分钟,记下混悬物的开始高度H0,分别记录5分钟、10分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟时混悬物的高度H,计算不同时刻的沉降体积比。

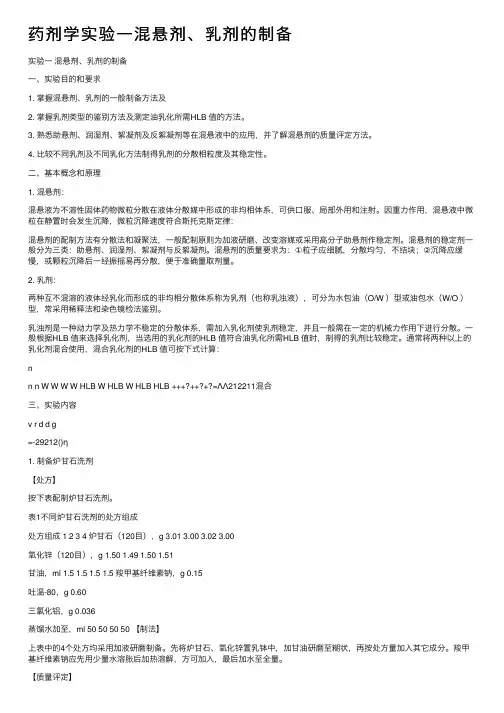

药剂学实验⼀混悬剂、乳剂的制备实验⼀混悬剂、乳剂的制备⼀、实验⽬的和要求1. 掌握混悬剂、乳剂的⼀般制备⽅法及2. 掌握乳剂类型的鉴别⽅法及测定油乳化所需HLB 值的⽅法。

3. 熟悉助悬剂、润湿剂、絮凝剂及反絮凝剂等在混悬液中的应⽤,并了解混悬剂的质量评定⽅法。

4. ⽐较不同乳剂及不同乳化⽅法制得乳剂的分散相粒度及其稳定性。

⼆、基本概念和原理1. 混悬剂:混悬液为不溶性固体药物微粒分散在液体分散媒中形成的⾮均相体系,可供⼝服、局部外⽤和注射。

因重⼒作⽤,混悬液中微粒在静置时会发⽣沉降,微粒沉降速度符合斯托克斯定律:混悬剂的配制⽅法有分散法和凝聚法,⼀般配制原则为加液研磨、改变溶媒或采⽤⾼分⼦助悬剂作稳定剂。

混悬剂的稳定剂⼀般分为三类:助悬剂、润湿剂、絮凝剂与反絮凝剂。

混悬剂的质量要求为:①粒⼦应细腻,分散均匀,不结块;②沉降应缓慢,或颗粒沉降后⼀经振摇易再分散,便于准确量取剂量。

2. 乳剂:两种互不混溶的液体经乳化⽽形成的⾮均相分散体系称为乳剂(也称乳浊液),可分为⽔包油(O/W )型或油包⽔(W/O )型,常采⽤稀释法和染⾊镜检法鉴别。

乳浊剂是⼀种动⼒学及热⼒学不稳定的分散体系,需加⼊乳化剂使乳剂稳定,并且⼀般需在⼀定的机械⼒作⽤下进⾏分散。

⼀般根据HLB 值来选择乳化剂,当选⽤的乳化剂的HLB 值符合油乳化所需HLB 值时,制得的乳剂⽐较稳定。

通常将两种以上的乳化剂混合使⽤,混合乳化剂的HLB 值可按下式计算:nn n W W W W HLB W HLB W HLB HLB +++?++?+?=ΛΛ212211混合三、实验内容v r d d g=-29212()η1. 制备炉⽢⽯洗剂【处⽅】按下表配制炉⽢⽯洗剂。

表1不同炉⽢⽯洗剂的处⽅组成处⽅组成 1 2 3 4 炉⽢⽯(120⽬),g 3.01 3.00 3.02 3.00氧化锌(120⽬),g 1.50 1.49 1.50 1.51⽢油,ml 1.5 1.5 1.5 1.5 羧甲基纤维素钠,g 0.15吐温-80,g 0.60三氯化铝,g 0.036蒸馏⽔加⾄,ml 50 50 50 50 【制法】上表中的4个处⽅均采⽤加液研磨制备。

实验一液体制剂的制备一、实验目的1.掌握液体制剂的概念与种类。

2.掌握溶液型液体制剂的制备方法。

3.掌握混悬型液体制剂的制备方法。

4.掌握乳浊液型液体制剂的制备方法5.熟悉根据药物的性质选用适宜的稳定剂,用以制备稳定混悬剂的方法。

二、实验原理液体制剂是指药物分散在适宜的分散介质中制成的液体形态的制剂。

按分散体系分为均相液体制剂与非均相液体制剂,前者主要为溶液剂,后者主要为混悬剂与乳剂。

(一)溶液剂溶液剂系指小分子药物分散在溶剂中制成的均匀分散的液体制剂。

溶液剂的制备方法主要有溶解法和稀释法。

溶解法的一般过程为药物的称量——溶解——过滤——质量检查——包装等步骤。

稀释法先将药物制成高浓度溶液,再用溶剂稀释至所需浓度,即得。

制备溶液剂应注意的问题:有些药物虽然易溶,但溶解缓慢,此种药物在溶解过程中应采用粉碎、搅拌、加热等措施;易氧化的药物溶解时,宜将溶剂加热放冷后再溶解药物,同时应加适量抗氧剂,以减少药物氧化损失;对易挥发性药物应在最后加入,以免在制备过程中损失;处方中如有溶解度较小的药物,应先将其溶解后再加入其他药物;难溶性药物可加入适宜的助溶剂或增溶剂使其溶解。

(二)混悬剂混悬剂(又称混悬液,悬浊液)系指难溶性固体药物以微粒(>0.5μm)形式分散在液体分散介质中形成的分散体系。

一个优良的混悬剂应具有下列特征:其药物微粒细小,粒径分布范围窄,在液体分散介质中能均匀分散,微粒沉降速度慢,沉降微粒不结块,沉降物再分散性好。

混悬剂的沉降速度与多种因素有关,可用Stoke定律表示:ηρρ9)(r 2V 212g -=式中V-沉降速度,r-粒子半径,ρ1-粒子密度,ρ2-介质密度,η-混悬剂的粘度,g-重力加速度。

混悬剂微粒的沉降速度与微粒半径、混悬剂粘度的关系最大。

通常用减小微粒半径,并加入助悬剂如天然高分子化合物、半合成纤维素衍生物等,以增加介质粘度来降低微粒的沉降速度。

混悬剂中微粒分散度高,具有较大的表面自由能,故体系属于热力学不稳定系统。

药剂实验混悬剂的制备原理:混悬剂是指难溶性固体药物以微粒状态分散于分散介质中形成的非均匀的液体制剂。

混悬剂属于热力学不稳定的分散体系,所用分散介质大多数为水,也可用植物油。

一般,难溶性药物、药物剂量超过溶解度而不能以溶液形式存在、两溶液混合时溶解度降低而析出固体、需产生缓释作用时常制成混悬剂。

常见的配置方法有分散法和凝聚法。

一、炉甘石洗剂的制备与评价1、步骤:(1)稳定剂的制备:①称取CMC-Na粉末7.0g,加蒸馏水20mL,加热制成7.0%的CMC-Na溶液备用。

②用移液器量取0.25mL吐温-80,加蒸馏水4.75mL溶解,配成5%吐温-80溶液(总体积5.0mL)备用。

③称取三氯化铝0.048g,加蒸馏水20mL溶解,配成0.24%三氯化铝溶液(总体积20mL)备用。

④称取枸橼酸钠0.20g,加蒸馏水20mL溶解,配成10.0%枸橼酸钠溶液(总体积20mL)备用。

(2)炉甘石洗剂的制备:①称取炉甘石1.0g、氧化锌0.5g,量取液化酚和甘油各0.5mL至于乳钵中进行研磨,研磨时间为20min,直至炉甘石、氧化锌、液化酚和甘油混合均匀。

②将研磨好的分别用少量多次的7.0%的CMC-Na溶液、5%吐温-80溶液、0.24%三氯化铝水溶液和10.0%枸橼酸钠溶液继续研磨10min,然后转移至5mL 的玻璃试管中,最后用相应的溶液分别定容至10.0mL。

③塞住管口,振摇相同时间和次数后,分别放置,记录放置0、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120min后的沉降体积,计算各个放置时间点的沉降体积比(F=H/H0, %)2、注意:(1)炉甘石、氧化锌,液化酚和甘油要在乳钵研磨充分(20min),前提是颜色均一、混合均匀。

(2)转移至试管过程中一定要用少量的相应溶液多次转移,首次加入少许稳定剂后要研磨10min后再进行转移,力争将乳钵中研磨物全部转移到相应试管中。

混悬剂的制备实验报告混悬剂的制备实验报告引言:混悬剂是一种常见的制剂形式,常用于药品、化妆品和食品等领域。

混悬剂由固体颗粒和液体组成,通过适当的悬浮剂和稳定剂保持颗粒的均匀分散状态。

本实验旨在探究混悬剂的制备方法及其影响因素。

实验材料:1. 固体颗粒:选择了维生素C作为固体颗粒,因其溶解度较高。

2. 液体:选择了纯净水作为溶剂。

3. 悬浮剂:选择了羧甲基纤维素钠(CMC-Na)作为悬浮剂。

4. 稳定剂:选择了甘油作为稳定剂。

实验步骤:1. 固体颗粒的制备:将适量的维生素C粉末称取到容器中,加入少量纯净水,搅拌均匀,使其形成均匀的颗粒悬浮液。

2. 悬浮剂的制备:将适量的CMC-Na加入一定量的纯净水中,搅拌至完全溶解,得到悬浮剂。

3. 混悬剂的制备:将固体颗粒悬浮液缓慢加入悬浮剂中,同时不断搅拌,使颗粒均匀分散在悬浮剂中。

4. 稳定剂的添加:在混悬剂中加入适量的甘油,搅拌均匀,以增加混悬剂的稳定性。

实验结果及讨论:在实验过程中,我们发现混悬剂的制备过程中涉及到多个因素,如固体颗粒的大小、悬浮剂的浓度、搅拌速度等,这些因素对混悬剂的质量和稳定性都有影响。

首先,固体颗粒的大小对混悬剂的稳定性有重要影响。

较小的颗粒更容易均匀分散在悬浮剂中,但过小的颗粒会增加混悬剂的黏稠度,影响使用体验。

因此,在制备混悬剂时,应选择合适的颗粒大小。

其次,悬浮剂的浓度也是影响混悬剂质量的关键因素。

适当增加悬浮剂的浓度可以提高混悬剂的稳定性,防止颗粒沉积。

然而,过高的悬浮剂浓度可能导致混悬剂黏稠度增加,不便于使用。

因此,需要在实验中进行浓度的优化。

另外,搅拌速度对混悬剂的制备也有一定影响。

适当的搅拌速度可以使颗粒均匀分散在悬浮剂中,但过高的搅拌速度可能导致颗粒破碎或聚集,影响混悬剂的质量。

因此,在实验中需要控制搅拌速度,以获得较好的混悬剂品质。

结论:通过本实验,我们成功制备了一种混悬剂,并研究了制备过程中的影响因素。

固体颗粒的大小、悬浮剂的浓度和搅拌速度都对混悬剂的质量和稳定性有重要影响。

药剂学实验讲义南开大学药学院(2011)目录实验一混悬剂的制备 (1)实验二乳剂的制备 (5)实验三注射剂的制备 (8)实验四片剂的制备 (12)实验五软膏剂的制备 (16)实验六栓剂的制备 (18)实验七剂型设计 (22)实验一 混悬剂的制备一、 实验目的1. 掌握混悬剂的一般制备方法。

2. 掌握沉降容积比的概念并熟悉测定方法。

3. 熟悉根据药物的性质选用适宜的稳定剂,用以制备稳定混悬剂的方法。

二、 实验原理混悬型液体制剂(简称混悬剂)系指难溶性固体药物以微粒(>0.5μm )形式分散在液体分散介质中形成的分散体系。

一个优良的混悬剂应具有下列特征:其药物微粒细小,粒径分布范围窄,在液体分散介质中能均匀分散,微粒沉降速度慢,沉降微粒不结块,沉降物再分散性好。

混悬剂的沉降速度与多种因素有关,可用Stokes 定律表示:ηρρ9)(r 2V 212g-=式中V -沉降速度,r-粒子半径,ρ1-粒子密度,ρ2-介质密度,η-混悬剂的粘度,g-重力加速度。

混悬剂微粒的沉降速度与微粒半径、混悬剂粘度的关系最大。

通常用减小微粒半径,并加入助悬剂如天然高分子化合物、半合成纤维素衍生物等,以增加介质粘度来降低微粒的沉降速度。

混悬剂中微粒分散度高,具有较大的表面自由能,故体系属于热力学不稳定系统。

微粒有聚集的趋势,可加入表面活性剂等用以降低固液之间介面张力,使体系稳定。

表面活性剂又可作润湿剂,改善疏水性药物的润湿性。

从而克服疏水微粒(质轻)因吸附空气而造成上浮现象。

向混悬液中加入絮凝剂,使微粒的ζ电位降低至一定值,微粒间发生絮凝,形成网状疏松的聚集体。

其特点是沉降速度快,沉降物体积大,沉降物易再分散,其物理稳定性好,此种混悬剂称絮凝混悬剂。

向混悬剂中加入反絮凝剂,使其ζ电位增大,减少微粒间的聚集,沉降速度慢,沉降物体积小,沉降物结块,不宜再分散,其物理稳定性差,此种混悬剂称反絮凝混悬剂。

但这种混悬剂由于微粒小,混悬液流动性好,易于倾倒,是适于在短时间内应用的混悬剂。

1

实验一 混悬剂的制备及稳定剂的选择方法

一、 实验目的

1. 掌握混悬剂的一般制备方法。

2. 掌握沉降容积比的概念并熟悉测定方法。

3. 熟悉根据药物的性质选用适宜的稳定剂,用以制备稳定混悬剂的方法。

二、 实验指导

混悬剂(又称混悬液,悬浊液)系指难溶性固体药物以微粒(>0.5μm)形式分

散在液体分散介质中形成的分散体系。

一个优良的混悬剂应具有下列特征:其药物微

粒细小,粒径分布范围窄,在液体分散介质中能均匀分散,微粒沉降速度慢,沉降

微粒不结块,沉降物再分散性好。

混悬剂的沉降速度与多种因素有关,可用Stoke 定律表示:

ηρρ9)(r 2V 212g −=

式中V-沉降速度,r-粒子半径,ρ1-粒子密度,ρ2-介质密度,η-混悬剂的粘度,

g-重力加速度。

混悬剂微粒的沉降速度与微粒半径、混悬剂粘度的关系最大。

通常用减小微粒

半径,并加入助悬剂如天然高分子化合物、半合成纤维素衍生物等,以增加介质粘

度来降低微粒的沉降速度。

混悬剂中微粒分散度高,具有较大的表面自由能,故体系属于热力学不稳定系

统。

微粒有聚集的趋势,可加入表面活性剂等用以降低固液之间介面张力,使体系

稳定。

表面活性剂又可作润湿剂,改善疏水性药物的润湿性。

从而克服疏水微粒(质

轻)因吸附空气而造成上浮现象。

向混悬液中加入絮凝剂,使微粒的ζ电位降低至一定值,微粒间发生絮凝,形

成网状疏松的聚集体。

其特点是沉降速度快,沉降物体积大,沉降物易再分散,其

物理稳定性好,此种混悬剂称絮凝混悬剂。

向混悬剂中加入反絮凝剂,使其ζ电位

增大,减少微粒间的聚集,沉降速度慢,沉降物体积小,沉降物结块,不宜再分散,

其物理稳定性差,此种混悬剂称反絮凝混悬剂。

但这种混悬剂由于微粒小,混悬液

流动性好,易于倾倒,是适于在短时间内应用的混悬剂。

混悬剂的配制方法有分散法与凝聚法。

分散法:将固体药物粉碎成微粒,再根据主药性质混悬于分散介质中,加入适宜的稳定剂。

亲水性药物先干研至一定细度,再加液研磨(通常一份固体药物,加0.4~0.6份液体为宜);疏水性药物则先用润湿剂或高分子溶液研磨,使药物颗粒润湿,最后加分散介质稀释至总量。

凝聚法:将离子或分子状态的药物借助物理或化学方法凝聚成微粒,再混悬于分散介质中形成混悬剂。

混悬剂成品的标签上应注明“用时摇匀”。

为安全起见,剧、毒药不应制成混悬剂。

三、实验内容与操作

(一)亲水性药物混悬剂的制备及沉降容积比的测定

1.处方

表1 氧化锌混悬剂各处方

处方号 1 2 3 4 氧化锌(g)0.5 0.5 0.5 0.5

50%甘油(ml)— 6.0 ——

甲基纤维素(g)—— 0.1 —

西黄蓍胶(g)——— 0.1

蒸馏水加至(ml)10 10 10 10

2. 操作

(1)处方1、2的配制:称取氧化锌细粉(过120目筛),置乳钵中,分别加0.3ml 蒸馏水或甘油研成糊状,再各加少量蒸馏水或余下甘油研磨均匀,最后加蒸馏水稀释并转移至10ml刻度试管中,加蒸馏水至刻度。

(2)处方3的配制:称取甲基纤维素0.1g,加入蒸馏水研成溶液后,加入氧化锌细粉,研成糊状,再加蒸馏水研匀,稀释并转移至10ml刻度试管中,加蒸馏水至刻度。

(3)处方4配制:称取西黄蓍胶0.1g,置乳钵中,加乙醇几滴润湿均匀,加少量蒸馏水研成胶浆,加入氧化锌细粉,以下操作同处方3配制。

(4)沉降容积比测定:将上述4个装混悬液的试管,塞住管口,同时振摇相同次

2

数(或时间)后放置,分别记录0、5、10、30、60、90、120min沉降物的高度(ml),计算沉降容积比,结果填入表3。

根据表3数据,绘制各处方的沉降曲线。

(加甘油做助悬剂,会出现两个沉降面,为是因为甘油对小粒子的助悬效果好,而对大粒子助悬效果差造成的,观察时应同时记录两个沉降体积)。

3.操作注意

(1)各处方配制时,加液量、研磨时间及研磨用力应尽可能一致。

(2)用于测定沉降容积比的试管,直径应一致。

(3)由于甘油为低分子助悬剂,助悬效果不很理想,研时力度、时间应保持一致,否不易观察。

(4)各处方在定量转移时要完全。

(二)絮凝剂对混悬剂再分散性的影响

1.处方

(1)碱式硝酸铋 1.0g

蒸馏水适量

共制成10ml

(2)碱式硝酸铋 1.0g

1%枸橼酸钠溶液 1.0ml

蒸馏水适量

共制成10ml

操作

(1)取碱式硝酸铋2.0g置乳钵中,加0.5ml蒸馏水研磨,加蒸馏水分次转移至10ml 试管中,摇匀,分成2等份,一份加水至10ml,为处方(1);另一份蒸馏水至9ml,再加1%枸橼酸钠溶液1.0ml。

两试管振摇后放置2h。

(2)首先观察试管中沉降物状态,然后再将试管上下翻转,观察沉降物再分散状况,记录翻转次数与现象。

2.操作注意

用上下翻转试管的方式振摇沉降物,两管用力要一致,用力不要过大,切勿横向用力振摇。

(三)疏水性药物混悬剂的制备,比较几种润湿剂的作用

3

1.处方

硫磺洗剂的处方组成见表2。

表2 硫磺洗剂处方组成

处方号 1 2 3 4

精制硫磺(g)0.2 0.2 0.2 0.2

乙醇(ml) — 2.0 ——

50%甘油(ml) — 2.0 ——

软皂液(ml) —— 1 —

聚山梨酯-80(g) ——— 0.03

蒸馏水加至(ml) 10 10 10 10

2.操作

称取精制硫磺置乳钵中,各处方分别按加液研磨法依次加入少量蒸馏水、乙醇、

甘油、软皂液或聚山梨酯-80(加少量蒸馏水)研磨,再向各处方中缓缓加入蒸馏水

至全量。

振摇,观察硫磺微粒的混悬状态,记录。

2.操作注意

(1) 为保证结果观察准确,硫磺称量要准确。

(2) 转移要完全

(四)凝聚法制备硫磺洗剂

取4%盐酸(W/V)与20%硫代硫酸钠(W/V)溶液各5ml,置10ml具塞试管中,

振摇,观察硫磺存在的状态,记录。

四、实验结果和讨论

1.将沉降容积比测定结果填入表3。

表3 沉降容积比与时间的关系

时间

处方号

(min) 1 2 3 4

H u H u/H0H u H u/H0H u H u/H0H u H u/H0

5

10

30

4

60

90

120

注:H0为混悬液的高度;H u 为沉降物的高度。

3.根据表3数据,以H u/H0(沉降容积比)为纵坐标,时间为横坐标,绘制各处方沉降曲线,比较几种助悬剂的助悬能力。

4.记录碱式硝酸铋混悬剂2h沉降物状态及再分散翻转次数,沉降物的状态。

3.记录硫磺洗剂各处方的混悬情况,讨论不同润湿剂的稳定作用。

4.记录分散法与凝聚法制备硫磺洗剂的混悬情况,讨论不同制备方法对制剂稳定性及分散状况的影响。

五、思考题

1.解释氧化锌混悬剂与硫磺洗剂在处方及工艺上的差异?

2.将下述处方制成稳定混悬剂,应选择何种稳定剂。

简述处方中各成分作用及制备工艺。

处方氧化锌 6.0 g

液体酚 1.0 ml

甘油 2.0 ml

石灰水适量

共制成100ml

3.分散法与凝聚法制备的混悬剂在质量上和稳定性上有何差异?

(何仲贵)

5。