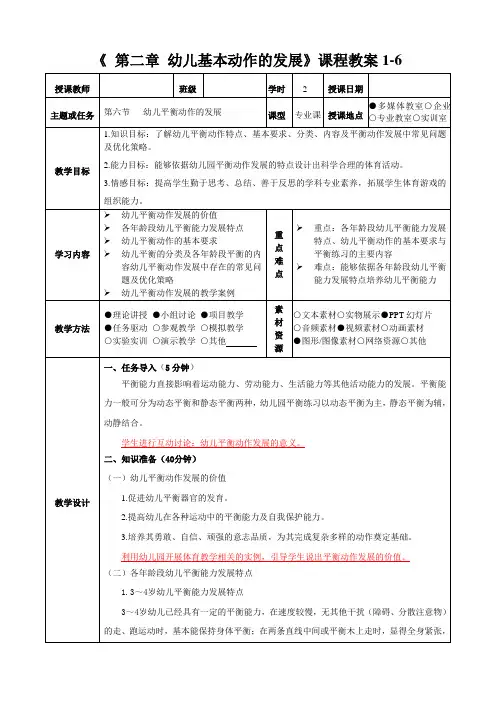

第二章教学案例1

- 格式:ppt

- 大小:73.50 KB

- 文档页数:22

初中数学第二章第一节教案教学目标:1. 理解数据的收集与处理的意义和作用;2. 学会使用图表来表示数据,并进行简单的数据分析;3. 培养学生的观察能力、思考能力和解决问题的能力。

教学内容:1. 数据的收集与处理的意义和作用;2. 图表的种类和特点;3. 数据的收集与处理的方法和步骤。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生回顾上一章的内容,让学生总结出统计学的基本概念和方法;2. 提问:我们学习统计学的目的是什么?统计学在实际生活中有哪些应用?二、新课讲解(15分钟)1. 讲解数据的收集与处理的意义和作用,通过实例来说明数据的重要性;2. 介绍图表的种类和特点,如条形图、折线图、饼图等,并通过实例展示;3. 讲解数据的收集与处理的方法和步骤,如设计调查问卷、收集数据、整理数据、绘制图表等。

三、课堂练习(10分钟)1. 让学生分组进行讨论,设计一个调查问卷,调查同学们最喜欢的学科;2. 让学生根据调查结果,选择合适的图表来表示数据,并进行简单的数据分析。

四、总结与反思(5分钟)1. 让学生回顾本节课所学的内容,总结数据的收集与处理的意义和作用,以及图表的种类和特点;2. 提问:在实际生活中,我们如何运用数据的收集与处理来解决问题?教学评价:1. 课后作业:让学生独立完成数据的收集与处理的练习题;2. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、思考能力和解决问题的能力。

教学反思:本节课通过实例来引导学生理解数据的收集与处理的意义和作用,以及图表的种类和特点。

在课堂练习环节,让学生分组进行讨论,设计调查问卷,并根据调查结果选择合适的图表来表示数据,并进行简单的数据分析。

通过这种方式,培养了学生的观察能力、思考能力和解决问题的能力。

在教学过程中,要注意引导学生积极参与,鼓励他们提出问题和解决问题。

同时,也要关注学生的学习情况,及时给予指导和帮助。

在下一节课中,可以进一步拓展数据的收集与处理的方法和步骤,让学生更好地掌握数据处理的方法和技巧。

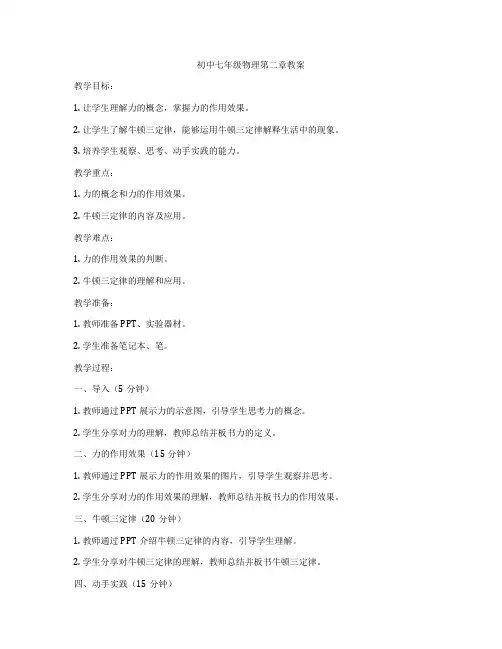

初中七年级物理第二章教案教学目标:1. 让学生理解力的概念,掌握力的作用效果。

2. 让学生了解牛顿三定律,能够运用牛顿三定律解释生活中的现象。

3. 培养学生观察、思考、动手实践的能力。

教学重点:1. 力的概念和力的作用效果。

2. 牛顿三定律的内容及应用。

教学难点:1. 力的作用效果的判断。

2. 牛顿三定律的理解和应用。

教学准备:1. 教师准备PPT、实验器材。

2. 学生准备笔记本、笔。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 教师通过PPT展示力的示意图,引导学生思考力的概念。

2. 学生分享对力的理解,教师总结并板书力的定义。

二、力的作用效果(15分钟)1. 教师通过PPT展示力的作用效果的图片,引导学生观察并思考。

2. 学生分享对力的作用效果的理解,教师总结并板书力的作用效果。

三、牛顿三定律(20分钟)1. 教师通过PPT介绍牛顿三定律的内容,引导学生理解。

2. 学生分享对牛顿三定律的理解,教师总结并板书牛顿三定律。

四、动手实践(15分钟)1. 教师组织学生进行实验,让学生亲身体验力的作用效果。

2. 学生根据实验结果,运用牛顿三定律解释现象。

五、课堂小结(5分钟)1. 教师引导学生回顾本节课所学内容,总结力的概念、力的作用效果和牛顿三定律。

2. 学生分享自己的学习收获,教师给予鼓励和指导。

六、作业布置(5分钟)1. 教师布置作业,要求学生复习本节课所学内容,巩固基础知识。

教学反思:本节课通过引导学生思考力的概念,观察力的作用效果,学习牛顿三定律,并组织学生进行动手实践,培养了学生的观察能力、思考能力和动手实践能力。

在教学过程中,要注意关注学生的学习情况,及时解答学生的疑问,确保学生能够理解和掌握所学知识。

同时,要注重培养学生的学习兴趣,激发学生的学习积极性,提高学生的学习效果。

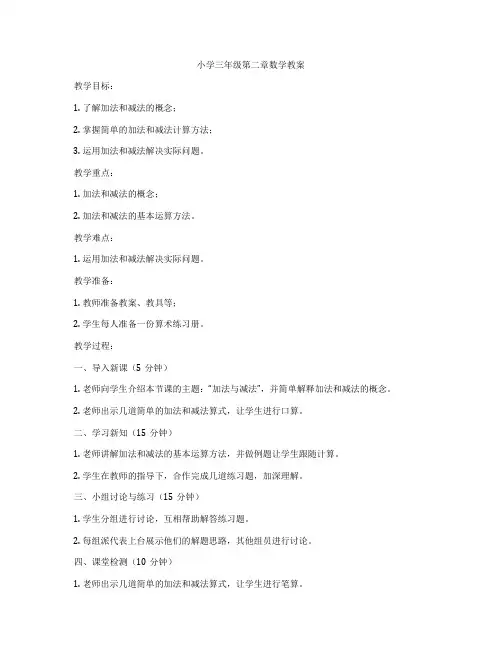

小学三年级第二章数学教案教学目标:1. 了解加法和减法的概念;2. 掌握简单的加法和减法计算方法;3. 运用加法和减法解决实际问题。

教学重点:1. 加法和减法的概念;2. 加法和减法的基本运算方法。

教学难点:1. 运用加法和减法解决实际问题。

教学准备:1. 教师准备教案、教具等;2. 学生每人准备一份算术练习册。

教学过程:一、导入新课(5分钟)1. 老师向学生介绍本节课的主题:“加法与减法”,并简单解释加法和减法的概念。

2. 老师出示几道简单的加法和减法算式,让学生进行口算。

二、学习新知(15分钟)1. 老师讲解加法和减法的基本运算方法,并做例题让学生跟随计算。

2. 学生在教师的指导下,合作完成几道练习题,加深理解。

三、小组讨论与练习(15分钟)1. 学生分组进行讨论,互相帮助解答练习题。

2. 每组派代表上台展示他们的解题思路,其他组员进行讨论。

四、课堂检测(10分钟)1. 老师出示几道简单的加法和减法算式,让学生进行笔算。

2. 学生在算术练习册上完成一定数量的练习题,老师进行实时批改。

五、课堂总结(5分钟)1. 老师对本节课所学内容进行总结,强调加法和减法的重要性和实际运用。

2. 学生将本节课所学内容记在笔记本上。

六、布置作业(5分钟)1. 学生完成教师布置的作业,巩固加法和减法的运算方法。

2. 学生在家中练习解决其他实际问题。

教学反思:通过本节课的教学,学生掌握了加法和减法的基本概念与运算方法,能够简单应用到实际生活中并解决问题。

在以后的教学中,需要进一步加强学生的实际运用能力,提高他们对数学的兴趣和理解。

小学音乐教材二年级第二章案例分析第二章案例分析一、案例背景描述在小学音乐教材的第二章中,针对二年级的学生进行了具体的案例分析。

该章节旨在通过一系列的案例教学,培养学生对音乐的感知和理解能力,以及培养他们的音乐表达能力和合作能力。

二、案例一:节奏感知与表达在这个案例中,教师通过使用小鼓、木鱼等乐器,引导学生感知和体验不同的节奏感,同时鼓励学生模仿和表达这些节奏,培养学生的音乐感知和表达能力。

案例步骤:1. 为学生播放一段简单的节奏,指导学生跟随敲击木鱼等乐器,感知和模仿节奏。

2. 引导学生一起进行简单的节奏合作,以增强学生对节奏的感知和合作能力。

3. 指导学生分组设计自己的节奏,并通过演奏的方式表达出来,鼓励创造性表达和合作。

三、案例二:音调感知与表达在这个案例中,教师通过使用简单的乐谱和音阶,引导学生感知和体验不同的音调,同时鼓励学生模仿和表达这些音调,培养学生的音乐感知和表达能力。

案例步骤:1. 播放简单的音阶,指导学生跟随发声,感知和模仿音调的变化。

2. 引导学生一起演唱简单的歌曲,提醒学生注意音调的变化,鼓励合作和表达。

3. 指导学生设计自己的音调并进行模仿演唱,帮助学生感受音乐的表达能力和创造力。

四、案例三:乐器表演与合作在这个案例中,教师通过学生合作演奏乐器的方式,培养学生的合作能力,让他们感受到音乐的力量和乐器的魅力。

案例步骤:1. 学生分组,每个小组选择一种乐器,如小提琴、钢琴或口琴等。

2. 教师指导学生学习并练习演奏乐器,帮助他们熟悉乐器的使用。

3. 各小组准备一段简短的音乐,通过合作演奏,培养学生的合作能力和表演技巧。

五、结语通过以上案例分析,我们可以看到小学音乐教材二年级第二章注重培养学生的音乐感知、表达和合作能力。

通过多样化的案例教学,学生可以在实践中感受音乐的魅力,培养自己的音乐素养,同时也增强他们的合作能力和创造力。

这样的教学模式不仅有助于学生的全面发展,也为他们日后的音乐学习奠定了坚实的基础。

音乐教学案例《送别》教案第一章:教学目标1.1 知识与技能:1. 让学生了解《送别》这首歌曲的背景及意义;2. 培养学生对音乐的欣赏能力,能够理解并感受歌曲所表达的情感;3. 教授学生基本的乐理知识,如旋律、节奏等。

1.2 过程与方法:1. 通过聆听、演唱、分析等方式,帮助学生深入了解歌曲;2. 运用小组讨论、即兴创作等方法,激发学生的创造力和表现力。

1.3 情感态度与价值观:1. 培养学生对音乐的热爱,提高音乐素养;2. 引导学生理解和尊重不同文化背景下的音乐形式;3. 培养学生的团队协作精神,提升集体荣誉感。

第二章:教学内容2.1 歌曲背景及意义介绍《送别》这首歌曲的创作背景和历史意义,使学生了解这首歌曲背后的故事。

2.2 歌曲结构及旋律分析分析《送别》这首歌曲的结构、旋律特点,帮助学生更好地理解歌曲。

2.3 歌词解析对《送别》的歌词进行详细解析,使学生能够理解歌词所表达的情感。

第三章:教学过程3.1 课堂导入通过问题引导,让学生思考送别的场景和情感,激发学生的学习兴趣。

3.2 分组讨论将学生分成小组,讨论送别的场景和情感,让学生分享彼此的想法和感受。

3.3 歌曲聆听让学生聆听《送别》这首歌曲,感受歌曲所表达的情感。

3.4 歌曲演唱教授学生演唱《送别》,注意指导学生掌握正确的旋律和节奏。

3.5 即兴创作让学生根据《送别》的旋律,即兴创作歌词,培养学生的创造力和表现力。

第四章:教学评价通过学生在课堂上的表现、演唱和创作,对学生的学习效果进行评价。

第五章:教学资源5.1 教学课件制作精美的教学课件,帮助学生更好地理解和记忆教学内容。

5.2 教学音频准备《送别》这首歌曲的音频文件,用于课堂聆听和演唱。

5.3 乐理教材准备乐理教材,用于教授学生基本的乐理知识。

第六章:教学活动6.1 课堂练习设计课堂练习,让学生通过练习进一步掌握歌曲的旋律和节奏。

6.2 小组合作组织学生进行小组合作,共同完成一首关于送别的歌曲创作。