敦煌壁画欣赏知识讲解共44页文档

- 格式:ppt

- 大小:4.94 MB

- 文档页数:44

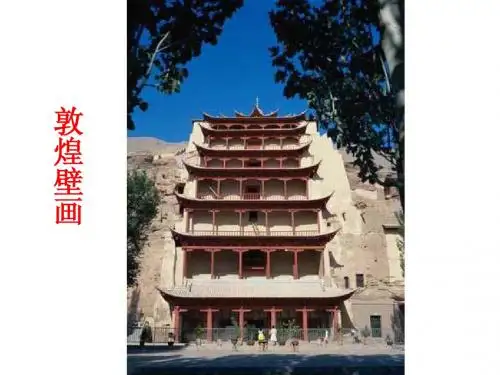

莫高窟壁画赏析关键词:简介,历史与现状,艺术特点,价值一.简介:二.历史与现状:莫高窟的开凿得缘于一位法名乐尊的和尚。

据说,公元366年,乐尊云游到此,忽见鸣沙山上金光万道、状若千佛,心有所悟,便在崖壁上凿下了第一个石窟。

此后,许多丝绸之路上的商人为了祈求前路的顺利、生意的发达,纷纷在这儿许愿开凿石窟,请民间艺人绘上心中崇拜的神灵形象。

从十六国到元朝,莫高窟的开凿一直沿续了10个朝代。

莫高窟现存有壁画和雕塑的492个石窟,大体可分为四个时期:北朝、隋唐、五代和宋、西夏和元。

(一)北朝:开凿于北朝时期的洞窟共有36个,壁画内容有佛像、佛经故事、神怪、供养人等。

这一时期的影塑以飞天、供养菩萨和千佛为主,圆塑最初多为一佛二菩萨组合,后来又加上了二弟子。

塑像人物体态健硕,神情端庄宁静,风格朴实厚重。

壁画前期多以土红色为底色,再以青绿褚白等颜色敷彩,色调热烈浓重,线条纯朴浑厚,人物形象挺拔,有西域佛教的特色。

西魏以后,底色多为白色,色调趋于雅致,风格洒脱,具有中原的风貌。

隋唐是莫高窟发展的全盛时期,现存洞窟有200多个。

禅窟和中心塔柱窟在这一时期逐渐消失,而同时大量出现的是殿堂窟、佛坛窟、四壁三龛窟、大像窟等形式,其中殿堂窟的数量最多。

塑像都为圆塑,造型浓丽丰满,风格更加中原化,并出现了前代所没有的高大塑像。

(二)隋唐:群像组合多为七尊或者九尊,隋代主要是一佛、二弟子、二菩萨或四菩萨,唐代主要是一佛、二弟子、二菩萨和二天王,有的还再加上二力士。

这一时期的莫高窟壁画题材丰富、场面宏伟、色彩瑰丽,美术技巧达到空前的水平。

如中唐时期制作的第79窟胁侍菩萨像中的样式。

上身裸露,作半跪坐式。

头上合拢的两片螺圆发髻,是唐代平民的发式。

脸庞、肢体的肌肉圆润,施以粉彩,肤色白净,表情随和温存。

虽然眉宇间仍点了一颗印度式红痔,却更像生活中的真人。

还有在第159窟中,也是胁侍菩萨。

一位上身赤裸,斜结璎珞,右手抬起,左手下垂,头微向右倾,上身有些左倾,胯部又向右突,动作协调,既保持平衡,又显露出女性化的优美身段。

敦煌壁画文字知识点总结一、敦煌壁画的历史背景敦煌壁画起源于中国古代的西域边陲地区,它们主要分布在甘肃省敦煌地区的莫高窟、千佛洞、莫高窟南山洞等地。

敦煌壁画的历史可以追溯到公元366年,当时是北凉政权的建立时期。

随着佛教的传入和发展,敦煌成为了佛教的重要传播中心,壁画也随之兴盛起来。

在隋唐时期,敦煌壁画达到了鼎盛时期,出现了大量的风格各异、内容丰富的壁画作品。

这些壁画不仅是艺术的精品,更是中国古代社会、文化、宗教等多方面的重要历史见证。

二、敦煌壁画的书法艺术在敦煌壁画中,书法是一种重要的艺术形式,它既是壁画的装饰性组成部分,又是壁画文字内容表现的主要方式。

敦煌壁画的书法艺术主要表现在以下几个方面:1. 书法风格多样:敦煌壁画中的书法风格多种多样,有隶书、楷书、草书等不同风格的书法作品。

这些书法作品既展现了古代书法艺术的魅力,也反映了当时的社会文化风貌。

2. 书法技法精湛:敦煌壁画的书法作品在艺术表现上采用了多种技法,如勾画、点染、梳理等,使得书法作品具有了独特的艺术韵味和审美效果。

3. 书法内容丰富:敦煌壁画中的书法作品内容丰富多样,涉及到佛教经典、教义、祈祷文、经文等内容,具有强烈的宗教色彩和文化内涵。

通过学习和了解敦煌壁画的书法艺术,可以更好地领略古代书法的魅力,提高自己的审美水平和艺术鉴赏能力。

三、敦煌壁画的语言文字内容敦煌壁画中的语言文字内容主要涉及到以下几个方面:1. 佛教经典:敦煌壁画中经常出现佛经和佛教经典的内容,如《华严经》、《法华经》、《楞伽经》等经典的经文和教义。

这些经典内容展现了佛教在敦煌地区的传播和发展情况,具有重要的历史、宗教和文化价值。

2. 祈祷文和祝福语:在敦煌壁画中经常可以看到一些祈祷文和祝福语,如“愿一切众生平安吉祥”、“愿国泰民安”等吉祥祝福的文字内容。

这些文字内容反映了古代人们对美好生活的向往和祈祷,展现了人们的情感和信仰。

3. 历史记录和社会风貌:敦煌壁画中还包含了一些历史事件、名人事迹和社会风貌的文字内容。

《敦煌壁画》教学课件最新(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如成语大全、谜语大全、汉语拼音、美文、教案大全、实用模板、话题作文、写作指导、试题题库、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides various types of practical materials for everyone, such as idioms, riddles, pinyin, American writing, lesson plans, practical templates, topic essays, writing instructions, test question banks, other materials, etc. If you want to know different materials Format and writing, please pay attention!《敦煌壁画》教学课件最新敦煌壁画艺术是我国传统文化的精华之一,敦煌壁画在我国传统文化传承中也起着极其重要的作用。

敦煌壁画赏析(精美绝伦)敦煌石窟包括敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟共有石窟552个,有历代壁画五万多平方米,是我国也是世界壁画最多的石窟群,内容非常丰富。

敦煌壁画是敦煌艺术的主要组成部分,规模巨大,内容丰富,技艺精湛。

五万多平方米的壁画大体可分为下列几类:一、佛像画。

作为宗教艺术来说,它是壁画的主要部分,其中包括各种佛像------三世佛、七世佛、释迦、多宝佛、贤劫千佛等;各种菩萨------文殊、普贤、观音、势至等;天龙八部------天王、龙王、夜叉、飞天、阿修罗、迦楼罗(金翅鸟王)、紧那罗(乐天)、大蟒神等等。

这些佛像大都画在说法图中。

仅莫高窟壁画中的说法图就有933幅,各种神态各异的佛像12208身。

二、经变画利用绘画、文学等艺术形式,通俗易懂地表现深奥的佛教经典称之为“经变“。

用绘画的手法表现经典内容者叫“变相“,即经变画;用文字、讲唱手法表现者叫“变文“。

三、民族传统神话题材。

在北魏晚期的洞窟里,出现了具有道家思想的神话题材。

西魏249窟顶部,除中心画莲花藻井外,东西两面画阿修罗与摩尼珠,南北两面画东王公、西王母驾龙车、凤车出行。

车上重盖高悬,车后旌旗飘扬,前有持节扬幡的方士开路,后有人首龙身的开明神兽随行。

朱雀、玄武、青龙、白虎分布各壁。

飞廉振翅而风动,雷公挥臂转连鼓,霹电以铁钻砸石闪光,雨师喷雾而致雨。

四、供养人画像供养人,就是信仰佛教出资建造石窟的人。

他们为了表示虔诚信佛,留名后世,在开窟造像时,在窟内画上自己和家族、亲眷和奴婢等人的肖像,这些肖像,称之为供养人画像。

五、装饰图案画丰富多彩的装饰图案画主要是用于石窟建筑装饰,也有桌围、冠服和器物装饰等。

装饰花纹随时代而异,千变万化,具有高超的绘画技巧和丰富的想象力。

图案画主要有藻井图案、椽间图案、边饰图案等。

六、故事画为了广泛吸引群众,大力宣传佛经佛法,必须把抽象、深奥的佛教经典史迹用通俗的简洁的、形象的形式灌输给群众,感召他们,使之笃信朝拜。

知识科普关于敦煌莫⾼窟的壁画位于中国西部边陲的荒原、传统丝绸之路要冲的敦煌地区,是中外⽂化交流和⼈员往来重要的交汇点。

莫⾼窟,在⽢肃敦煌东南鸣沙⼭与三危⼭之间宕泉河崖壁上,南北长1618⽶。

莫⾼窟开凿始于公元366年,据记载,⼀位法名乐尊的僧⼈云游到此,因看到三危⼭⾦光万道,状若千佛,他有所感悟,便在崖壁上凿建了第⼀个佛窟。

以后经过历代的修建,在⾼15⽶到30⽶的崖⾯上,现存洞窟有750多个,壁画4~5万平⽅⽶,彩塑3000多⾝,⽊构窟檐5座,是世界上规模最⼤,保存最完好的佛教艺术宝窟。

敦煌莫⾼窟⽂物包括建筑、彩塑、壁画和书籍四部分,其⽯窟艺术是集建筑、雕塑、绘画于⼀体的典型佛教艺术形式。

北魏、西魏(535-556年)的彩塑和绘画代表早期敦煌的最⾼成就,属于这⼀时期的洞窟计有36个,壁画满布于各窟的四壁及窟顶、塔柱各处。

除少量纯装饰性的题材外,主要题材包括具有情节性构图的佛传故事、佛本⽣故事、因缘故事,还有⼤量的菩萨、飞天、伎乐⼈、药叉等形象。

其中第254窟《萨那太⼦舍⾝饲虎》、第285窟《五百强盗成佛故事》、第249窟《说法图》、第257窟《⿅王本⽣》、第290窟《佛传故事》等,绘制精美,结构严谨,构思极具匠⼼,被认为具有⾼度艺术性,历来为艺术史家所称道。

这个时期的敦煌壁画,从取材到表现⽅法,都保留着印度⽂化的明显印记。

佛传故事与本⽣故事来⾃于佛教经典,对这⽅⾯内容的图像化叙述也早见于印度本⼟⽯窟艺术中,在最初阶段,尽管存在民族特性上的差异,来⾃异域的形象仍被作为精神的化⾝⽽被接受,例如佛陀和众神半裸袒的形象,所有带象征含义的姿势,也沿袭印度的图式,其他如“天竺晕染法”,即以粗略的明暗关系表现⽴体感,也可以作为技法借鉴的证明。

然⽽对类似姿态、半裸形象等的遵循,主要涉及神性概念的传达,⼀进⼊具体描绘,画⼯固有的经验和眼光便占了上风。

例如所绘狩猎场景等,全然呈现出中原地区传统绘画的趣味,他们在不⾃觉中对佛教图像较感性的部分加以改造,尤其在形体和装束上,从伎乐⼈、飞天等到较不重要的菩萨,将他们处理成半中国式半印度式的样貌。