第一课第二框 哲学的基本问题

- 格式:pptx

- 大小:2.14 MB

- 文档页数:18

第1课第二框教案一、教学分析【课题】马克思主义哲学指引人生路【授课类型】新授课【授课时数】1课时【教材选用】中等职业学校教科书《思想政治基础模块哲学与人生》(高等教育出版社) 【学情分析】本课授课对象是中职高二学生。

学生已具备一定的思想政治素养和对社会现象的观察、分析、判断能力,通过初中和前两个学期思政课程的学习,学生对马克思主义理论有一些基本的认知,对哲学理论也有一定的好奇心和探究欲,这为本课学习奠定了良好的基础。

无论是作为在校学生,还是日后成为社会主义建设者,学生在成长成才、三观塑造、科学思维训练以及处理自身与外在世界的关系等方面都需要有科学世界观和方法论的指引,所以学生对本课学习有内在需求。

但是学生对马克思主义哲学的认知还处在零碎的感受阶段,缺乏系统性、学理性认知,同时社会中一些功利化、庸俗化的现象和虚无主义思想也对一些学生的世界观、人生观、价值观带来一定的负面影响,如何让学生对于马克思主义哲学从知到信继而行,这是本课教学会面临的问题。

【教学目标】(第1课)1.政治认同:把握马克思主义哲学是科学的世界观和方法论,坚定马克思主义信仰和共产主义信念,强化时代方位感、政治责任感、历史使命感。

掌握学好用好马克思主义哲学的方法,不断接受马克思主义哲学智慧的滋养,努力成为全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.职业精神:理解马克思主义哲学以实现人的自由而全面的发展和全人类解放为历史使命,认可选择职业时应该遵循的主要指针是人类的幸福和我们自身的全面发展。

领会“学习哲学,终身受用”的道理,在马克思主义哲学的指导下,树立科学的职业价值观,自觉地把个人追求和国家利益统一起来,展现自身价值,谱写灿烂人生。

3.法治意识:理解哲学与具体科学的关系,领会马克思主义哲学对法学具有指导意义,学好马克思主义哲学有助于培养法治意识;理解哲学是世界观和方法论的统一,学会运用马克思主义哲学增强法治思维能力,在马克思主义哲学的指导下积极参与法治中国建设。

第一课美好生活的向导第一框题生活处处有哲学(一).哲学就在我们身边1、哲学的智慧产生于人类的实践活动2、哲学源于人们对实践的追问和对世界的思考。

(二).哲学是指导人们生活得更好的艺术1、哲学的本义:哲学的本义是爱智慧或追求智慧,是一门给人智慧、使人聪明的学问。

所以,这样的学问当然会使人生活得更美好。

2、哲学的任务:指导我们认识和改造世界的思想工具,第二框题关于世界观的学说(一)、哲学是系统化理论化的世界观1、哲学的含义哲学就是关于世界观的学问2、哲学与世界观的关系(1)、二者的区别。

①含义不同:世界观是人们对整个世界以及人与世界关系的总的看法和根本观点;哲学则是关于世界观的学问。

②世界观人人都有.但一般人自发形成的世界观还不等于哲学。

哲学是哲学家依据一定的自然知识、社会知识和思维知识.把不自觉的、不系统的世界观加以理论化、系统化而形成的思想体系。

它同人们在日常生活中所产生的零散的不自觉的世界观,既有联系.又有区别。

因此,我们既反对把哲学简单化。

把零散的、不自觉的世界观当做哲学学说,也反对把哲学神秘化.认为哲学只是哲学家的事情。

(2)二者的联系。

哲学以世界观为内容。

世界观以哲学为最高表现。

哲学与世界现的研究对象都是整个世界。

3、哲学是世界观和方法论的统一。

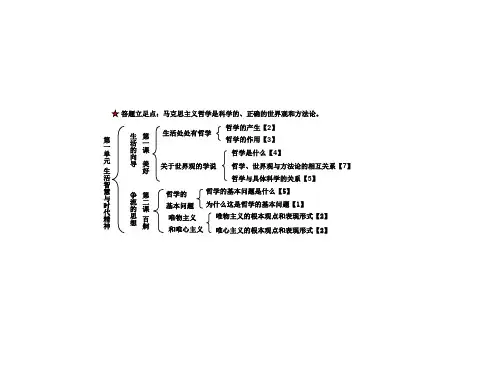

1)什么是方法论?人们关于世界是什么、怎么样的根本观点是世界观,用这种观点作指导去认识世界和改造世界,就成了方法论(2) 世界观和方法论的关系:世界观决定方法论,方法论体现世界观哲学是世界观和方法论的统一如图所示:人们对整个世界世界观总的看法根本观点用来观察问题、处理问题统一哲学人们认识和改造世界根本原则方法论根本观点(二)、哲学是对自然、社会和思维知识的概括和总结1、具体知识的内容自然知识物理、化学、生物等具体知识:社会科学知识文艺、伦理、经济学、政治等思维知识心理学、逻辑学2、哲学和具体科学的关系(1) 哲学与具体科学是一般与个别、共性与个性的关系(2)具体科学是哲学的基础。

高中政治必修四判断题练习班级考号姓名总分(先判断再改错)第一单元探索世界与追求真理第一课时代精神的精华第一框追求智慧的学问1.哲学都能给人智慧,使人聪明。

()改错:哲学是科学的世界观和方法论的统一,是人们认识世界改造世界的强大物质力量。

()改错:哲学是一门包罗万象的学问。

()改错:哲学是哲学家的事。

()改错:哲学是社会发展的决定力量。

()改错:哲学包括自然科学社会科学和思维科学。

()改错:哲学离开了具体科学知识就会干涸和枯萎。

()改错:世界观是人们认识世界和改造世界的根本方法,根本原则。

()改错:世界观是人们自觉研讨而形成的思想体系。

()改错:哲学的任务是指导人们认识世界和改造世界。

()改错:哲学起源于人们对世界万物的惊讶。

()改错:哲学是时代精神的精华。

()改错:哲学都把握住了时代的脉搏。

()改错:哲学研究世界的全部。

()改错:第二框哲学的基本问题1.哲学源于人们对世界的猜想和想象。

()改错:人们无法真正认识客观世界的本质。

()改错:思维和存在是否具有同一性的问题是划分唯物主义和唯心主义的标准。

()物质和意识的辩证关系是人与世界的关系中的首要问题。

()改错:物质和意识的辩证关系决定各种哲学基本性质和方向的问题。

()改错:古代朴素唯物主义建立在自然科学成就的基础上丰富和发展了唯物主义学说。

()改错:近代形而上学唯物主义认为物质是标志客观实在的哲学范畴。

()改错:命,乃失败者的借口;运,乃成功者的谦词属于主观唯心主义。

()改错:辩证法和形而上学的对立从属于唯物主义与唯心主义的对立。

()改错:唯物主义是完全正确的唯心主义是完全错误的。

()改错:第三框科学的世界观和方法论1.马克思主义哲学本质上是整理材料的科学。

()改错:旧哲学是形而上学,马克思主义哲学是辩证法。

()改错:旧哲学是唯心主义,马克思主义哲学是唯物主义。

()改错:马克思主义哲学的直接理论来原是细胞学说,能量守恒和转化定律,生物进化论。

()改错:马克思主义哲学之所以是科学的原因在于它以改造世界为目的,是指导人类解放的科学是无产阶级的思想武器。

第二框题关于世界观的学说一、明确学习目标1、什么是世界观?每个人都有世界观吗?2、什么是哲学?哲学和世界观的关系如何?3、什么是方法论?世界观和方法论的关系怎样?、4、具体的知识包括哪些?具体知识和哲学的关系如何?三、展示自学中的问题和绘制的知识结构图:四、课堂合作探究和展示答案(不议不讲)探究1:阅读教材第7页方框中的内容,探究下面问题1、人人都有自己的世界观,但并非人人都是哲学家。

这是为什么呢?◇结论1:◇课堂探究2:阅读教材第8页方框中的内容,探究下面两个问题(1)上述在做人做事上的不同体现了什么不同的观点?(2)人的思想观念与其为人处世的方式方法之间有什么关系?◇结论2:◇用结构图说明世界观和方法论的辩证关系?◇课堂探究3:阅读教材第8页方框中的内容,探究下面问题从对具体“美德”的概括中抽象出美德的共性,体现出哲学思维的什么特点?◇结论3:◇探究4阅读教材第9页第一段:如何看待“黄昏中起飞的猫头鹰”所包含的哲学思想?◇课堂探究5 :阅读教材第9页方框中的内容,探究下面两个问题(1)恩格斯的上述论断说明了什么哲学道理?(2)如何理解哲学与具体科学的关系?◇结论4:◇课堂探究6:阅读教材第9页方框中的内容,探究下面两个问题(1)牛顿的世界观对他的科学研究有什么影响?如果牛顿不相信上帝,还会得出“第一推动力”的结论吗?(2)牛顿研究工作的得与失能给我们什么启示?◇结论5:五、知识结构(师生总结)六、课堂检测(B级)1.2009年5月11日,为了进一步做好社科基金项目管理工作,全国哲学社会科学规划办公室发出《关于做好2009年国家社科基金项目管理工作的通知》。

哲学社会科学的研究能力和成果是国家文化力量的重要标志和体现,是国家重要的战略性资源。

下列选项中对哲学的理解正确的是:①哲学是关于世界观的学说②哲学都是正确的③哲学是世界观和方法论的统一④哲学是系统化和理论化的世界观A.①②③B.①②④ C.①③④ D.②③④(C级)2.对世界观、方法论、哲学三者之间的关系,表述正确的是:①哲学既是关于世界观的学说,又是关于方法论的学说②要有世界观和方法论就必须学习哲学③不同的哲学,世界观和方法论不同④科学的世界观决定了科学的方法论,二者构成哲学A、①④B、①②③C、①③D、①②③④(A级)3.世界观是人们对整个世界以及人与世界关系的总的看法和根本观点。

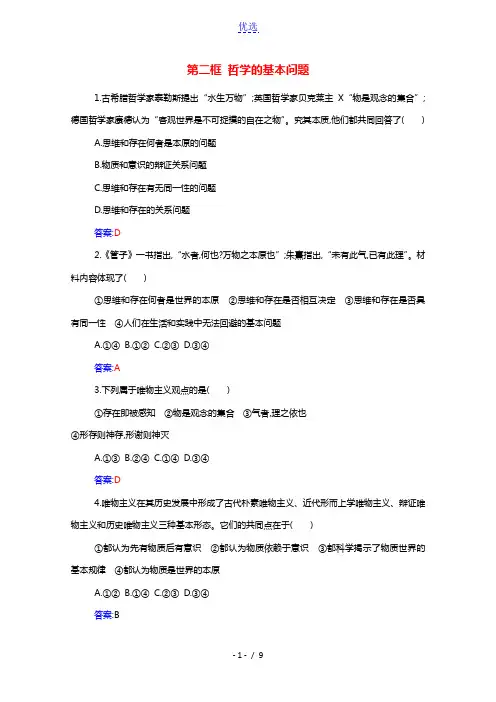

第二框哲学的基本问题1.古希腊哲学家泰勒斯提出“水生万物”;英国哲学家贝克莱主X“物是观念的集合”;德国哲学家康德认为“客观世界是不可捉摸的自在之物”。

究其本质,他们都共同回答了( )A.思维和存在何者是本原的问题B.物质和意识的辩证关系问题C.思维和存在有无同一性的问题D.思维和存在的关系问题答案:D2.《管子》一书指出,“水者,何也?万物之本原也”;朱熹指出,“未有此气,已有此理”。

材料内容体现了( )①思维和存在何者是世界的本原②思维和存在是否相互决定③思维和存在是否具有同一性④人们在生活和实践中无法回避的基本问题A.①④B.①②C.②③D.③④答案:A3.下列属于唯物主义观点的是( )①存在即被感知②物是观念的集合③气者,理之依也④形存则神存,形谢则神灭A.①③B.②④C.①④D.③④答案:D4.唯物主义在其历史发展中形成了古代朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义、辩证唯物主义和历史唯物主义三种基本形态。

它们的共同点在于( )①都认为先有物质后有意识②都认为物质依赖于意识③都科学揭示了物质世界的基本规律④都认为物质是世界的本原A.①②B.①④C.②③D.③④答案:B5.“每天早晨总是我把太阳叫出来。

”从哲学上看这个观点是( )A.近代形而上学唯物主义观点B.主观唯心主义观点C.客观唯心主义观点D.古代朴素唯物主义观点答案:B6.王夫之提出:“气者,理之依也。

”(1)从哲学上看,这属于什么观点?答案:王夫之的意思是说气是变化日新的物质实体,“理”不能脱离“气”而存在,批判了“理生气”的唯心主义观点,是唯物主义观点。

(2)哲学的基本问题是什么?它包括哪些内容?答案:思维和存在的关系问题,也就是意识和物质的关系问题,它包括两个方面的内容:一是思维和存在何者是本原的问题;二是思维和存在有没有同一性的问题。

[学考达标]1.下列表述能正确体现哲学基本问题第二个方面内容的是( )A.祸兮福之所倚,福兮祸之所伏B.天地合气,万物自生C.水是万物之源D.世界上只有尚未被认识的事物,不存在不能认识的事物解析:本题考查哲学的基本问题。

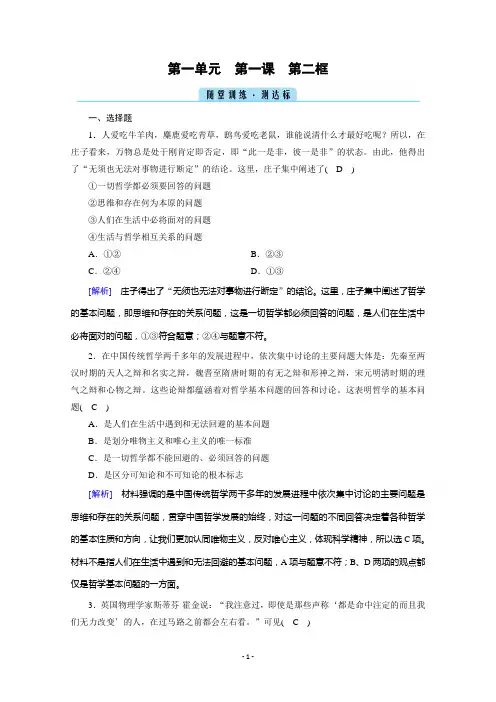

第一单元第一课第二框一、选择题1.人爱吃牛羊肉,麋鹿爱吃青草,鸱鸟爱吃老鼠,谁能说清什么才最好吃呢?所以,在庄子看来,万物总是处于刚肯定即否定,即“此一是非,彼一是非”的状态。

由此,他得出了“无须也无法对事物进行断定”的结论。

这里,庄子集中阐述了(D)①一切哲学都必须要回答的问题②思维和存在何为本原的问题③人们在生活中必将面对的问题④生活与哲学相互关系的问题A.①②B.②③C.②④D.①③[解析]庄子得出了“无须也无法对事物进行断定”的结论。

这里,庄子集中阐述了哲学的基本问题,即思维和存在的关系问题,这是一切哲学都必须回答的问题,是人们在生活中必将面对的问题,①③符合题意;②④与题意不符。

2.在中国传统哲学两千多年的发展进程中,依次集中讨论的主要问题大体是:先秦至两汉时期的天人之辩和名实之辩,魏晋至隋唐时期的有无之辩和形神之辩,宋元明清时期的理气之辩和心物之辩。

这些论辩都蕴涵着对哲学基本问题的回答和讨论。

这表明哲学的基本问题(C)A.是人们在生活中遇到和无法回避的基本问题B.是划分唯物主义和唯心主义的唯一标准C.是一切哲学都不能回避的、必须回答的问题D.是区分可知论和不可知论的根本标志[解析]材料强调的是中国传统哲学两千多年的发展进程中依次集中讨论的主要问题是思维和存在的关系问题,贯穿中国哲学发展的始终,对这一问题的不同回答决定着各种哲学的基本性质和方向,让我们更加认同唯物主义,反对唯心主义,体现科学精神,所以选C项。

材料不是指人们在生活中遇到和无法回避的基本问题,A项与题意不符;B、D两项的观点都仅是哲学基本问题的一方面。

3.英国物理学家斯蒂芬·霍金说:“我注意过,即使是那些声称‘都是命中注定的而且我们无力改变’的人,在过马路之前都会左右看。

”可见(C)①唯心主义者的世界观与方法论总是脱节的②声称者的“行”体现了唯物主义的方法论③声称者的“言”体现了其客观唯心主义的世界观④唯心主义在理论上是没有意义的在实践上是有危害的A.①②B.①④C.②③D.③④[解析]主张“都是命中注定的而且我们无力改变”,体现了客观唯心主义的世界观,③正确;“在过马路之前都会左右看”体现了唯物主义的方法论,②正确;唯心主义者大多数时候会坚持唯心主义的方法论,①错误;唯心主义具有理论意义,④错误。

标题:大学哲学基本问题教案一、教学目标1. 理解哲学的基本问题,包括思维和存在的关系问题,以及哲学的基本派别。

2. 掌握哲学基本问题的意义,包括哲学的根本特征、根本路线和方向、哲学斗争的焦点以及人类实践的基本矛盾。

3. 培养学生的批判性思维和分析问题的能力,使其能够运用哲学基本问题分析和评价现实生活中的问题。

二、教学内容1. 哲学的基本问题:思维和存在的关系问题,物质和意识的关系问题。

2. 哲学的基本派别:唯物主义、唯心主义、辩证法。

3. 哲学基本问题的意义:哲学的根本特征、根本路线和方向、哲学斗争的焦点以及人类实践的基本矛盾。

三、教学方法1. 讲授法:讲解哲学的基本问题、基本派别和基本意义。

2. 案例分析法:分析现实生活中的案例,引导学生运用哲学基本问题思考和解决问题。

3. 小组讨论法:分组讨论,促进学生之间的交流和思考。

四、教学步骤1. 导入:引导学生思考哲学的意义和作用,激发学生对哲学基本问题的兴趣。

2. 讲解哲学的基本问题:思维和存在的关系问题,物质和意识的关系问题。

讲解哲学的基本派别:唯物主义、唯心主义、辩证法。

3. 分析哲学基本问题的意义:哲学的根本特征、根本路线和方向、哲学斗争的焦点以及人类实践的基本矛盾。

4. 案例分析:选取现实生活中的案例,引导学生运用哲学基本问题进行分析。

5. 小组讨论:分组讨论,让学生分享自己的观点和思考。

6. 总结和点评:总结本节课的重点内容,对学生的表现进行点评。

五、教学评估1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评估学生的参与度。

2. 案例分析报告:评估学生在案例分析中的思考和分析能力。

3. 小组讨论报告:评估学生在小组讨论中的表现和思考深度。

六、教学资源1. 教材:哲学基本问题相关教材或阅读材料。

2. 案例资料:现实生活中的案例,用于引导学生运用哲学基本问题进行分析。

3. 网络资源:相关哲学基本问题的网络资料,用于拓展学生的知识面。

七、教学建议1. 注重引导学生主动思考,培养其批判性思维。

第二框哲学的基本问题合格考达标练1.我国古代儒释道三家分别以“人与社会”“人与修心”“人与自然”为理论主线,究其哲学本质。

他们的理论都反映的一个基本问题是( )A.思维和存在何者为本原的问题B.思维和存在有无同一性的问题C.思维和存在的辩证关系问题D.思维和存在的关系问题,无论是“人与社会”还是“人与修心”或者是“人与自然”,其实质都是在讲哲学的基本问题,也就是思维和存在的关系问题,D项符合题意;A、B两项是哲学的基本问题的两个方面,不符合题意;思维和存在的辩证关系问题是马克思主义哲学研究的问题,C项不符合题意。

2.在庄子看来,万物总是处于刚肯定即否定,即“彼亦一是非,此亦一是非”的状态。

由此,他得出了“无需也无法对事物进行断定”的结论。

庄子的阐述中主要涉及了( )A.物质和意识的辩证关系问题B.思维和存在何为本原的问题C.思维和存在有没有同一性的问题D.生活与哲学相互关系的问题,庄子的话不涉及物质和意识的辩证关系问题,A项不符合题意;庄子的话没有涉及思维和存在何者为本原的问题,B项不符合题意;庄子认为“无需也无法对事物进行断定”,这是典型的不可知论,即庄子认为思维和存在没有同一性,C项符合题意;庄子的话没有体现生活与哲学相互关系的问题,D项不符合题意。

3.古代中国人认为天地最大,它包容万物,对天地的理解是天在上,地在下;天为阳,地为阴;天为金,地为土;天性刚,地性柔。

认为天地合而万物生焉,四时行焉。

没有天地便没有一切。

天地就是宇宙,宇宙就是天地。

上述观点( )①是一种古代朴素唯物主义的思想观念②是客观唯心主义在古人思想认识中的表现③正确解释了物质世界的基本规律,丰富了唯物主义④坚持了唯物主义的根本方向,本质上是正确的A.①③B.①④C.②③D.②④,坚持了唯物主义的根本方向,本质上是正确的,①④符合题意,②错误;古代朴素唯物主义的这些观点只是一种可贵的猜测,没有科学依据,并没有正确解释物质世界的基本规律,③错误。