《我与地坛》省优质课一等奖

- 格式:ppt

- 大小:766.00 KB

- 文档页数:22

高中语文北师大版必修3第二单元《*7 我与地坛(节选)》优质课教案省级比赛获奖教案公开课教师面试试讲教案

【名师授课教案】

1教学目标

1.理解作者从古老而又充满生机的地坛中所获得的对生命的新的认识。

2.体味作者对亲情的独特感悟,体会母爱的伟大。

2学情分析

学习《我与地坛》学生需要从中理解母亲对我的影响和激励,地坛给我的生存启发。

高一的学生在认知上,对情感的理解、语言的运用和精确表达已经有了一定的学习基础,能够体会生命的涵义。

3重点难点

教学重点:地坛和母亲对我生命求索的启示

教学难点:作者对生命的感悟和对“生与死”的思索。

4教学过程

4.1第一学时

教学目标

1.理解作者从古老而又充满生机的地坛中所获得的对生命的新的认识。

2.体味作者对亲情的独特感悟,体会母爱的伟大。

学时重点

地坛和母亲对我生命求索的启示

学时难点

作者对生命的感悟和对“生与死”的思索。

教学活动

1【讲授】《我与地坛》第一课时

第一课时。

15《我与地坛》公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文必修上册教学设计:群文视阈下的《我与地坛》——情景理交融与亲情书写【学习目标】一、赏读《我与地坛》中的景物描写,归纳景物的特点。

探究“以我观我,物皆著我之色彩";二、分析景物和“我”的相互影响,从而归纳出景物与情理的关系,体悟情景理交融下的生命哲思;三、群文联读,把握情景理中的亲情书写。

从鉴赏到写作,把握“我"与书写对象的时间、空间距离,尝试运用细节描写和环境烘托来塑造人物形象。

教学重难点一、赏读《我与地坛》中的景物描写,归纳景物的特点。

探究“以我观我,物皆著我之色彩”;二、分析景物和“我"的相互影响,从而归纳出景物与情理的关系,体悟情景理交融下的生命哲思;三、群文联读,把握情景理中的亲情书写。

从鉴赏到写作,把握“我”与书写对象的时间、空间距离,尝试运用细节描写和环境烘托来塑造人物形象。

教学过程【导入】鲁迅文学社将开展“走进散文"活动,为此我们选取了经典散文《我与地坛》来窥见散文的“室家之好”,同学们也将尝试书写亲情,把握与书写对象的时间、空间距离。

拓展“我"投射在景物上的情感色彩,有时候非常强烈。

如“无言独上西楼,月如钩。

寂寞梧桐深院锁清秋。

”(《相见欢》李煜);如“月落乌啼霜满天,江风渔火对愁眠。

"(张继《枫桥夜泊》)……此时的景物确实是有很强的主观色彩,因而“西楼”、“梧桐"、“落月”、“啼乌"也就变成了典型的悲秋“意象”。

“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

"这种意境如果去掉“枯”、“老"、“昏”、“瘦"等词,意象的意味就淡了许多,甚至不成其为“意象”,只能说是物象了。

我们学过“感时花溅泪,恨别鸟惊心。

"为什么“花”会“溅泪”,“鸟”会“惊心"?(以我观物,物皆著我之色彩。

)活动一·小结“以我观物,物皆著我之色彩”——人对景的作用力1. 经过对客观事物的主观选取、描写和想象,使得“物象"变成“意象”。

《我与地坛》任务式公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文必修上册明景悟情,生命突围——《我与地坛》教学设计教学目标1.赏析地坛景物的特点,品读饱含哲理的语句,感悟地坛带给“我"的生命启示2.知人论世,深刻理解母爱的深沉伟大,体会作者对于母亲去世的痛悔之情。

3.理解作者在文中对于生死抉择的冷静思考,感受作者表现在字里行间的深沉而凝重的真挚情感。

教学重难点1.品味作品语言,感受作者丰富的内心世界;理解地坛和母亲给“我”的生存启迪。

2.理解并体味作者关于生死抉择的思考,对于人的生命及其所受苦难的感悟。

课时安排1 课时教学过程一、课堂导入《跟着书本去旅行》节目组筹备《我与地坛》时,发现这篇散文与《故都的秋》和《荷塘月色》风格迥异,希望同学们能够细读文本,帮助节目组完成节目拍摄。

二、学习任务课前预习任务(一)作者简介史铁生——轮椅上的文坛硬汉1951 年1 月4 日―2010 年12 月31 日原籍河北涿县,1951 年出生于北京,1967 年毕业于清华大学附属中学,1969 年去延安一带插队。

因双腿瘫痪于1972 年回到北京。

后来又患肾病并发展到尿毒症,需要靠透析维持生命。

自称是“职业是生病,业余在写作"。

史铁生创作的散文《我与地坛》鼓励了无数的人。

2002 年获华语文学传媒大奖年度杰出成就奖。

曾任中国作家协会全国委员会委员,北京作家协会副主席,中国残疾人协会评议委员会委员。

2010 年12 月31 日凌晨3 点46 分因突发脑溢血逝世。

根据其生前遗愿,他的脊椎、大脑捐给医学研究;他的肝脏捐给需要的患者。

代表作有小说《我的遥远的清平湾》《插队的故事》《务虚笔记》,散文《合欢树》《我与地坛》等。

其中《务虚笔记》《我与地坛》曾入选“九十年代十大经典作品”。

他是一位对生命特别有感悟的作家,他的作品一类是对知青生活的回忆和反思,另一类是对残疾人命运的描摹。

《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》曾获全国优秀短篇小说奖。

《我与地坛》公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文必修上册裂缝照进一束光,光亮指引人生路——《我与地坛》教学设计【教学目标】1.语言建构与运用:把握文章内容,分析文章中对地坛的景物描写。

2.思维发展与提升:了解作者残疾后在地坛的启示下对生命产生新理解、新感悟。

3.审美鉴赏与创造:体会母亲深沉的爱,探究母亲与地坛的共性。

4.文化传承与理解:感悟作者思考由“生"到“死”的复杂情感,传承中华文化中超越自我的顽强精神。

【教学重点】精读文本,描写地坛之景和史铁生回忆与母亲相处的片段【教学难点】感悟作者思考由“生"到“死”的复杂情感,传承中华文化中超越自我的顽强精神。

【课时】第2课时【教学过程】一、导入新课。

观看视频,帮助学生回忆课文内容及更深入地理解作者。

二、情境创设。

今年12月31日是史铁生去世14周年纪念日,为了纪念史铁生,学校摄影协会正在筹拍一部改编自《我与地坛》微电影,通过拍摄,回顾史铁生的人生之路,邀请同学们担任编剧。

请从课文中选取描写地坛之景和史铁生回忆与母亲相处的片段,写成拍摄脚本。

三、课堂过程学习任务一:走进文本,朗读文段,找出描写地坛景物(3处写景)和史铁生回忆与母亲相处(2处场景)的片段。

(设计意图:检验学生预习效果)活动1:各小组发言,说一说本小组所找到的片段,本小组的其他同学齐读。

活动2:各组小组长聚集讨论,选择本小组需要拍摄的片段,各小组所选片段不重复。

学习任务二:合作探究,完成任务。

(设计意图:促进学生提出问题,分析问题,解决问题的能力,学生通过合作探究能推动任务的完成,提升团结写作能力)活动1:各小组组员针对本组所选片段认真研读,共同探讨,分析片段。

(提示:学生可以自行提出本组所要探讨的问题,也可以参照老师所给的问题提示)问题提示:1.写景片段:描写了地坛哪些意象?这些意象有什么特点?作者看到这些景物时他在想什么?2.写我与母亲相处的片段:描写了我与母亲相处的什么场景?对母亲的这一人物作了哪些细节描写?活动2:各小组派代表上台展示本小组讨论的成果,并说说小组拍摄此片段的理由和想法。

《我与地坛》优秀一等奖说课稿《《我与地坛》优秀一等奖说课稿》这是优秀的说课稿文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、《我与地坛》优秀一等奖说课稿一、单元教学理念:本单元是散文单元,学习重点是整体感知,借鉴吸收,同时进行适当的分析评价。

因此,要从文章的内容着手体会作者创作意图和情感。

不但要训练学生的语文能力,也要让学生在情感心智上得到启示。

二、单元教学思路:阅读课文,对课文的内容、写法和语言进行分析,这样可以全面涉及它的内容和形式;也可以着重就某一方面作出恰当的评价,并从课文中吸取对自己有用的东西。

一、地位与作用:《我与地坛》是高中语文教材第一册第七课,也就是第二单元的第三篇课文;而老版本教材却将此课安排在第二册。

从教材体例的系统上来说,第一册重在“整体感知”、“理清思路”、“概括要点”,第二册将“筛选信息”、“研究探讨”、“分析评价”作为提升学生的语文能力训练要点;从这个角度上看,教材对散文的鉴赏要求有进一步提高,以适应新世纪的素质教育的要求。

从这个方面上来说,《我与地坛》正处在这个训练体系的较高层级上。

从单元的安排上来讲,前面已经有了两篇文章对“整体感知”这一训练点进行了铺垫,那么在这一篇文章的教学上就更需要体现出较强的目标训练意识——需要注意的是,越是到了更高的能力层级,它所要求的综合语文能力更加突出,而不仅仅是一个训练点这么简单。

二、教学目标:1、理解本文独到的人生感情及作者对生命的认识。

2、抓住文中的关键句,揣摩语言。

(设计依据:通过对本文的学习,不但要训练学生的语文能力,也要让学生在情感心智上得到启示。

)三、教学重点:理解地坛和母亲在作者顽强求索中的作用,解开“我(作者)、地坛、母亲”三者的关系。

四、教学难点:感受作者作为残疾人对生命的感悟及对“生与死”的思考。

(设计依据:课文的第一部分更注重“生命”的意义,而第二部分更注重“情感”的意义,尤其值得一提的是,对“情感”的理解和思考又回答了对“生命”的疑惑而母亲的“活法”,就解答了自己应该怎样活、怎样面对命运、怎样面对苦难的问题。

统编版高中语文必修上册第15课《我与地坛(节选)》实用公开课获奖教案优质公开课获奖教学设计教学目标1.了解作者残疾后在地坛的启示下对生命产生新理解、新感悟的历程。

2.从把握文章的线索入手,理解母爱的深沉伟大和作者痛悔的心情。

3.品味文章沉静、深沉、绵密的语言特色,学习本文借景抒情、情景交融的写法。

语言建构与运用:品味文章深沉绵密的语言特色。

思维发展与提升:培养诵读能力,从中感悟作者对生命的理性思考。

审美鉴赏与创造:理解母爱的深沉伟大,理解母亲的关爱。

文化传承与理解:培养学生珍爱生命,超越身体的、心灵的局限,把握好生命的过程。

重点:感悟作者由“死”到“生”的复杂情感。

难点:感悟母爱的崇高伟大,形成正确的亲情观。

一、导入新课播放贝多芬《命运交响曲》,简介贝多芬失聪而作此曲,并能扼住命运的喉咙,奏响人生的最强音。

请大家看看这个人字,你们知道它为什么会稳稳地站着吗?因为它有一撇一捺,因为它有两条“腿”。

正是这两条腿撑起了每一个人,每一个健康的人。

而著名作家史铁生,在他活到最狂妄的年龄上忽地残废了“双腿”,属于他的世界轰然坍塌了,他一度失魂落魄,痛不欲生,但他最终勇敢地站了起来。

那么,到底是什么给了他人生的支点,使他走出了人生的低谷呢?今天,就让我们一起走近史铁生,走进他的代表作——《我与地坛》用心灵去丈量他从痛苦之中挣扎而出的脚步。

二、写作背景史铁生21岁时因病双腿瘫痪回到北京,后到街道工厂当工人,1981年因病情加重停薪留职回家。

双腿瘫痪后,史铁生的脾气变得暴怒无常,并多次产生过自杀的念头,让深爱他的母亲为此操碎了心。

后来在母亲的帮助下,经历了在地坛痛苦的人生思考,史铁生重新找回了活下去的勇气,同时,他将自己这段时期的生活经历写成了《我与地坛》一文。

文章写于1989年5月,改定于1990年1月,全文一万三千余字,共分七个部分,从诸多方面写了作者跟地坛的关系,其中主要内容是作者对于人生的思考。

三、作者介绍史铁生(1951~2010),1951年生于北京。

我与地坛(节选)天门中学文星教学目的:1、紧扣文本,体验作者生命重生的心路历程,理解作者对生命的感悟的内容。

2、揣摩语言,学习作者运用语言的技巧。

3、评价作者的生死观,结合文本内容对学生进行生命情感教育。

文本解读:深爱地坛,感悟生命第一部分写地坛,从自己与古园的缘分写到古园本身,写到自己在这里的思考以及思考中得到的对生命的感悟。

作者讲述在我残废之初,自己悲痛欲绝的心情,渺茫暗淡的前途,以至于一次又一次在死亡的边缘徘徊,然后偶然走进了那个与自己同样荒芜的园子。

这座古园映照了作者的生活,能感受作者内心的苦痛,理解作者迷茫的心情,也使作者从中受到生命的启示。

园子“荒芜但并不衰败”,正是这并不衰败的园子,成了作者生命的一部分,引发了他对生命的长久思考。

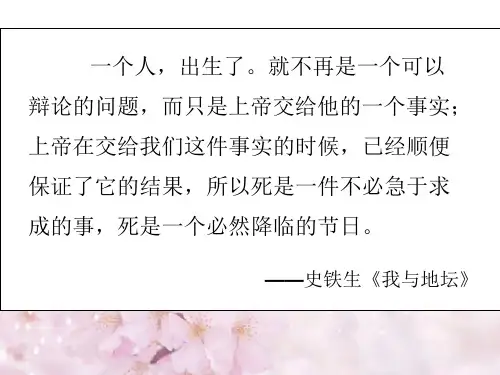

他思考了什么?思考了关于死的事,思考了为什么要出生。

思考了怎样活的问题。

这些困扰作者心灵的问题,是古园给了他启示与答案,他从中感悟到生命的真谛。

积极进取的人生观战胜了消极颓废的思想,坚定地迈上了人生道路。

这部分描摹细致,感受深刻,写得深沉而令人心碎,执着而引发人对生命的尊重与热爱。

教学方法:地坛,它融入了作者由于视角的独到而对人生的感悟,是作者生命重生的泉源。

教学中,立足文本,以读带析,引导学生抓住关键词句,在品味语言中进入作者的内心世界,体验作者在地坛的启思下思想涅槃的心路历程,并在此基础上引导学生树立正确的生命观,培养学生面对挫折的意志情感。

教学程序:一、导入新课:1、导入:同学们,有人说生命是一条河,每一簇浪花跳跃于时光之上,都如那灵动的音符,合成一段岁月的歌。

几多忧愁,几多欢乐,几多艰辛,几多坎坷。

诉说着岁月的蹉跎。

生命是一条河,当生命之流遭遇岩石的碰撞,激荡的是生命的绝唱。

《我与地坛》的作者史铁生,就是这样一个历经苦难,走出不幸,超越生命极限的人。

请看图,这就是史铁生(史铁生坐在轮椅上面带笑容的图片)。

如果说轮椅代表着,那么他的笑容昭示着生命的灿烂。

1、高一《我与地坛》一等奖说课稿各位老师,下午好。

我今天说课的课题是:苏教版高中语文必修二课本,“珍爱生命”专题中的《我与地坛》。

我主要从教材分析、学情分析、教学目标、教学方法以及教学过程等几个方面进行说课。

请各位老师批评指正。

一、教材分析本文是专题“珍爱生命”中“向死而生”板块下的一篇精读课文。

这是作家史铁生自传性的散文,讲述的是作者在绝望中寻找希望的过程,充满了其对于生命的哲思。

教材节选了两部分内容。

一是我与地坛,二是我与母亲。

本课主要学习第一部分。

《语文课程标准》指出:“阅读是学生个性化的行为,不应以教师的分析来代替学生的阅读实践。

应让学生在主动积极的思维和情感活动中,加深理解和体验,有所感悟和思考。

”因此,在教学中,我充分发挥文本的资源优势和学生的主体地位,在课堂上,为学生营造一种读的氛围,让学生在朗读中加深对人物情感的理解和体验。

二、说学情学生基本情况:本班共有学生58人。

学生大多数对阅读有一定的兴趣,基本上能静下心来读一篇课文,并能简单的表达自己的阅读感受。

学生预习情况:学生上课之前已经预习了课文,查询了史铁生的资料,抄录了字词,对课文的主要内容有一个简单的了解。

从上述对教材和学情的分析,结合学考教学要求和本课特点,我设定了以下教学目标。

三、说教学目标1、理清思路,体会作者对生命以及苦难的感悟。

2、学习课文第一部分,领会地坛使“我”豁达地对待生死。

3、品味语言,理解文中景物描写与作者对生命的思考之间的关系。

四、说重点难点1、作者传达了怎样复杂的情感。

2、作者对生命的思考。

五、说教法学法1、以读促悟:在教学中,通过朗读,使学生在读中感悟史铁生情感的变化。

2、小组探究:通过小组合作探究的形式,引导学生从地坛景物的特点中体会史铁生对于生命的思考。

六、说教学程序为了有效地达成教学目标,围绕上述构想,我将本课设计为以下三大环节:一、课文导入二、文本探究三、课堂总结第一环节:课文导入只要分为三个方面:1、照片导入,由史铁生的照片导入课文2、换位思考,假设你在21岁遭遇了残疾,你会怎样?3、引入课文第二环节:文本探究本环节是本课重点。

《我与地坛》公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文必修上册生命的突围与救赎《我与地坛》【教学目标】1、把握文章脉络线索。

2、理解文中情与景的内在关系,学习本文写景、叙事、抒情和议论相结合的手法。

3、分析"母亲“的形象特点。

4、体会作者的心路历程,感悟文中对于生死、生活、亲情的态度。

【教学重难点】文中对地坛景物描写中蕴含的情感分析。

【课时安排】两课时第一课时:我与地坛第二课时:我与母亲一、导入:在人生的黄金时代,一场猝不及防的疾病,将他的人生隔开了一道裂缝。

史铁生:1951年出生,1991年发表《我与地坛》。

2021年,正值史铁生先生诞辰70周年,又值《我与地坛》发表30周年,让我们珍惜这段难得的缘分,为史铁生先生举办一次主题纪念活动。

二、主题纪念活动花絮史铁生:(1951年1月4日—2010年12月31日)男,北京人。

1951年1月4日出生于北京,著名小说家,散文家。

1969年去陕西延安插队。

1972年因双腿瘫痪返回北京医疗。

1979年发表第一篇小说《法学教授及其夫人》,1983年发表《我的遥远的清平湾》一举成名。

从1986年起,即为北京作家协会合同制作家,现为北京作家协会北京作家协会副主席、驻会作家,中国作家协会第五、六、七届全国委员会委员,中国残疾人作家协会副主席,一级作家职称。

多年来他与疾病顽强抗争,在病榻上创作出了大量优秀的、广为人知的文学作品。

他的作品呈现出一种平淡质朴而意蕴深沉的“散文化”的倾向,一类是对知青生活的回忆和反思,另一类是对残疾人命运的描摹。

主要作品有中短篇小说集《我的遥远的清平湾》、《礼拜日》、《舞台效果》、《命若琴弦》等,长篇小说《务虚笔记》等。

其中《我的遥远的清平湾》、《奶奶的星星》分获1983、1984年全国优秀短篇小说奖。

另外散文《我与地坛》等作品也获得了很大影响。

2010年12月30日下午16点突发脑溢血,之后经抢救无效,于12月31日凌晨3点46分去世。

《我与地坛》教学设计(山西省市级优课)语文教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵课文《我与地坛》中的经典段落;(2)能够分析并欣赏作者史铁生的独特写作风格和语言魅力;(3)能够解读并领会文章所蕴含的深刻哲理和人生感悟。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容;(2)学会从不同角度分析和解读课文,提高文学鉴赏能力;(3)学会将自己的生活体验与课文内容相结合,提升自己的人生感悟。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对自然、对生命的热爱和敬畏之情;(2)培养学生乐观向上、积极面对人生困境的心态;(3)培养学生懂得珍惜当下,勇于追求梦想的精神品质。

二、教学重点:1. 课文《我与地坛》的经典段落和名句;2. 分析并欣赏作者史铁生的独特写作风格和语言魅力;3. 解读并领会文章所蕴含的深刻哲理和人生感悟。

三、教学难点:1. 课文中所蕴含的丰富情感和哲理的理解;2. 将自己的生活体验与课文内容相结合,提升自己的人生感悟。

四、教学过程:1. 导入新课:(1)教师简要介绍课文作者史铁生及其作品《我与地坛》;(2)激发学生兴趣,引导学生思考人与自然、人与生命的关系。

2. 自主学习:(1)学生自主阅读课文,理解大意;(2)学生勾画出课文中的经典段落和名句;(3)学生结合注释,理解课文中的难点词语和句子。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,分析并欣赏作者的写作风格和语言魅力;(2)分享讨论成果,进行全班交流;(3)教师点评并总结。

4. 深入解读:(1)引导学生从不同角度分析和解读课文,提高文学鉴赏能力;(2)教师提问,学生回答,深入领会文章所蕴含的深刻哲理和人生感悟;(3)教师总结并强调珍惜自然、珍惜生命的重要性。

5. 实践拓展:(1)学生结合自己的生活体验,谈谈对课文的理解和感悟;(2)学生展示自己的写作成果,进行分享和交流;(3)教师点评并鼓励学生勇于表达自己。

四、作业布置:1. 背诵课文中的经典段落和名句;2. 写一篇关于自己与自然、与生命关系的感悟文章。