体温的控制教案

- 格式:doc

- 大小:52.50 KB

- 文档页数:3

境的限制,无论天气如何,只要体温恒定就能进行正常的生命活动。

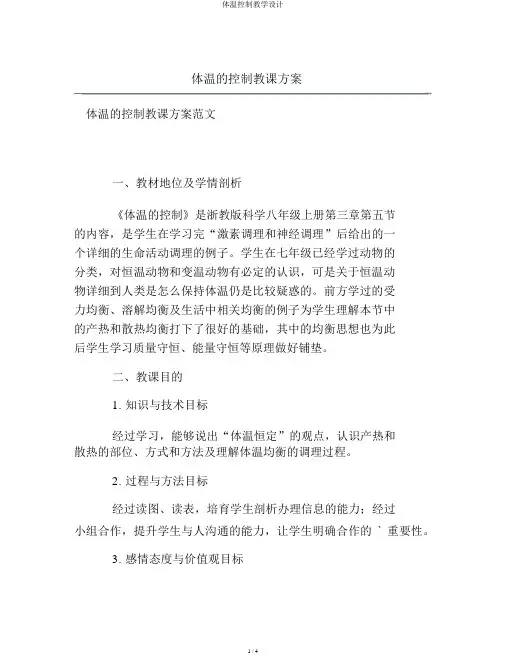

下表是在一个身体健康的初中二年级学生身上测得的三个温度值(在同一时刻测得的),从测量的部位来说,你可以得到什么样的结论呢? 生:同一个人不同部位测得的体温是有所不同的。

观察同一人在不同时间的温度变化图像能得出什么结论?生:人的体温不是固定值,是在一定范围内波动变化的教师总结:正常人的体温并不是一个固定值,而是一个温度范围。

在正常的生理条件下,体温可随昼夜、性别、年龄、环境温度、精神状态和体力活动等情况的不同,在一定的范围内波动。

这三个不同部位测得的体温都可以代表被测人的体温。

二、产热与散热的平衡 人体存在体温说明什么?生:人体会发热 夏天人靠得近一些会觉得热说明什么?生:人体会散发热量 思考讨论:人类是怎样维持体温恒定的呢?生:是人体的产热和散热两个生理过程保持动态平衡的结果。

测量部位 腋窝温度口腔温度直肠温度36.0——37.4 °C 36.7——37.7 °C36.9——37.9 °C 正常范围1.产热过程展示:几种器官在安静和活动下的产热量百分比人体在安静和运动状态时,主要的产热器官或组织分别是什么?生:安静时主要产热的是内脏;运动时主要是肌肉活动:请你用柱状图来表示人体运动时各器官或组织的产热情况生:画出柱状图并展示,相互评价活动:请你用扇形图来表示人体运动时各器官或组织的产热情况生:画出扇形图并展示,相互评价2.散热过程人体散热的主要器官是皮肤,人体90%以上的热量是通过皮肤散发出去的皮肤有哪些方式散热呢?展示皮肤散热图片生:直接散热和汗液蒸发散热直接散热原理是什么? 产热量%安静 劳动或运动时脑 内脏 肌肉和皮肤 其他 16 56 18 10 18 90 1生:热传递思考与讨论:常温情况下和高温情况下分别以哪种散热方式为主?生:思考讨论在常温下,皮肤汗液分泌少,蒸发散热所占比例不大;当外界温度等于或超过体表温度,直接散热不能发挥作用时,汗液蒸发成了主要的散热方式。

体温的控制教学设计教学设计:体温的控制一、教学目标:1.知识与能力目标:学生能够了解人体体温的生成和调节机制。

学生能够掌握体温调节的主要方法和措施。

2.过程与方法目标:通过观察、实验、讨论等多种形式的活动,培养学生的观察能力和实验能力。

通过小组合作和展示等形式,培养学生的合作意识和表达能力。

3.情感态度与价值观目标:培养学生的爱护自己和他人健康、注重健康生活方式的意识。

培养学生的积极参与、乐于合作的态度。

二、教学内容:1.体温的生成机制:代谢、运动、食物消化等产生的热量。

2.体温的调节机制:中枢调节、末梢调节。

3.体温调节的主要方法和措施:增减衣物、调节室温、科学饮食、适度运动等。

三、教学过程:Step 1 导入新课(15分钟)1.显示一张人体温度调节示意图,引导学生观察并提出问题。

2.引出“体温调节”这个概念,并向学生提问:为什么人体需要调节体温?Step 2 学习体温的生成机制(20分钟)1.分小组讨论并展示结果,回答问题:人体体温是如何产生的?2.教师梳理学生回答的关键点,并进行知识点的讲解。

Step 3 学习体温的调节机制(30分钟)1.分小组进行观察实验:用温度计测量体温,并记录测得的数据。

2.学生在小组内讨论,总结体温的调节机制并进行展示。

Step 4 学习体温调节的方法和措施(30分钟)1.学生分小组进行角色扮演,模拟不同体温情况下的体温调节方法。

例如:在寒冷环境下如何增加体温,在炎热环境下如何降低体温等。

2.学生展示扮演情景和给出解决问题的策略。

3.教师根据学生的展示给予点评和指导。

Step 5 拓展练习(20分钟)1.出示一些常见的体温调节问题,让学生进行思考并给出解决办法。

2.学生独立或分组完成练习,然后交流并讨论各自的解决方案。

Step 6 归纳总结(15分钟)1.教师引导学生对本节课学习的内容进行总结。

2.学生主动提问和教师解答。

四、教学反思:1.通过小组合作和展示形式,学生互相合作、分享和交流,提高了学生的合作意识和表达能力。

《体温的控制》学历案(第一课时)一、学习主题本课学习主题为“体温的控制”,属于初中科学课程中的重要内容。

通过本课学习,学生将了解人体体温的生理机制、体温调节的途径和方法,以及体温异常的危害与预防措施。

二、学习目标1. 知识与理解:掌握人体正常体温的范围,理解体温调节的生理机制。

2. 过程与方法:通过观察、实验、讨论等方式,学会分析体温调节的过程和方法。

3. 情感态度与价值观:培养学生对身体健康的重视,形成科学的生活习惯和健康观念。

三、评价任务1. 知识理解评价:通过课堂提问和课后小测验,评价学生对体温生理机制的理解程度。

2. 过程参与评价:通过观察学生在课堂上的参与程度、实验操作能力及小组合作情况,评价学生的学习过程。

3. 作品呈现评价:要求学生撰写一份关于“如何保持健康体温”的小论文,评价学生的综合应用能力和创新思维。

四、学习过程1. 导入新课:通过讨论日常生活中关于体温的话题,引出本课学习主题。

2. 新课讲解:通过PPT、实验视频等方式,讲解人体正常体温的范围、体温调节的生理机制。

3. 实验操作:组织学生进行实验操作,观察人体在不同环境下的体温变化,并记录数据。

4. 小组讨论:学生分组讨论实验结果,分析体温调节的过程和方法。

5. 总结归纳:教师总结学生讨论内容,强调重点知识。

6. 拓展延伸:介绍体温异常的危害与预防措施,引导学生形成科学的生活习惯和健康观念。

五、检测与作业1. 课堂检测:进行课堂小测验,检测学生对体温生理机制的理解程度。

2. 课后作业:要求学生撰写一篇关于“如何保持健康体温”的小论文,要求结合生活实际,有逻辑性、条理性。

六、学后反思1. 教师反思:教师在课后应反思本课教学是否达到预期目标,教学方法是否得当,学生反馈如何等。

2. 学生反思:学生应反思自己在课堂上的学习情况,包括知识掌握程度、实验操作能力、小组合作情况等,并总结本课学习的收获与不足。

七、教学资源与支持1. 教学资源:本课需准备PPT课件、实验器材、视频资料等。

3.5 体温的控制【内容来源】八年级浙教版(2014年版)上册第3章第5节【主题】体温受脑控制【课时】第2课时一、教学目标:1.知识与技能目标:了解体温平衡的调节过程2.过程与方法目标:能以体温调节为例,说明人体是一个统一的整体。

3.情感.态度价值观目标:学习中暑、发热的原因,形成保护自我保护的积极心态。

二、重点难点1.教学重点:产热与散热的平衡调节2.难点:体温平衡调节的控制过程三、教学过程1.创设情景,提出问题:【教师活动】当外界温度等于或超过体表温度时,汗液蒸发成了主要的散热方式。

讨论:当人体的产热多而散热少时,会出现怎样的情形?【学生活动】中暑现象,【教师活动】讨论问题:为什么会中暑;中暑的症状是什么;怎么预防中暑【学生活动】表现:体温升高.头痛.头晕.心慌.出冷汗.恶心.呕吐.面色苍白甚至昏厥等,严重时会危及生命。

对策:注意防暑.降温工作。

【教师活动】讨论:体温的相对恒定是由于产热和散热两个生理过程保持了动态平衡的结果。

请大家分析:在寒冷和炎热的环境中怎样才能维持体温的相对恒定呢?【学生活动】结论:寒冷环境中必须增加产热,如骨骼肌会不自主地颤抖,增加产热。

减少散热,如几乎不出汗,以减少蒸发散热;皮肤血管收缩,减少皮肤的血流量,从而减少散热;皮肤立毛肌收缩,产生“鸡皮疙瘩”,缩小汗毛孔,也可减少热量散失。

炎热环境中必须减少产热,如减少运动;增加散热,但炎热环境中可以减少产热,但不产热是不可能的,故炎热环境中以增加散热为主。

2.体温受脑控制【教师活动】机体的这种产热和散热过程有时受到谁的控制和调节呢?读图3-37分析【学生活动】体温调节中枢在脑干中的下丘脑。

当外界的气温低于人体正常体温(如37℃)时,血液温度降至37℃以下,刺激下丘脑中的热受体,主要通过战栗产热和使皮肤的血管收缩以减少失热,血温增高回到正常的温度。

当外界的气温高于人体正常体温(如37℃)时,血液温度升至37℃以上,刺激下丘脑中的热受体,通过增加汗液的分泌及使皮肤的血管舒张以增加散热,血温降低回到正常的温度。

第5节体温的控制一、教学目标1.了解体温及体温恒定的意义。

2.了解产热与散热的部位、方式及过程。

3.了解体温平衡的调节过程。

4.以体温调节为例,说明人体是一个统一的整体。

二、教学重点难点:1.产热与散热的平衡调节。

2.体温平衡调节的控制过程。

三、教学课时3课时四、教学过程【引言】地球上的气温可高至56.8 ℃,也可低至零下89.2 ℃。

而目前人类的足迹几乎遍布全球,那么在不同的环境中,人是怎样来控制自己的体温的呢?(一)恒定的体温这是从一个小孩身上得到的三个不同的数值(几乎是在同一时刻测得的),那到底哪个是他的体温呢?解答:通常说的体温指的是人体内部的温度,体温实际上是一种简化了的说法。

由于人体的内部温度不易测试,所以临床上常用腋窝温度、口腔温度或直肠温度来代表体温。

同一个人不同部位测得的体温有所不同。

1. 鸟类和哺乳类是恒温动物,可以在不同的温度环境中保持相对恒定的体温。

2. 恒温动物的体温并不是恒定不变的,而是它们变温的幅度不大,在一定限度内几乎与外界温度无直接的关系。

3. 保持正常的体温是动物的新陈代谢正常进行的基本条件。

体温过高和过低,都会影响新陈代谢的正常进行,严重时会导致动物的死亡。

因此恒定的体温对动物体具有重要意义。

【思考】维持恒定的体温有什么好处?答:体温恒定是生命活动正常进行的必要条件。

恒温动物能摆脱环境的限制,无论天气如何,都能进行正常的新陈代谢活动。

体温恒定既有利于动物在较恶劣的环境中生存,也有利于扩大活动的范围。

4. 人体温的测量部位有:腋窝、口腔、直肠。

结论:在正常的生理条件下,人的体温可随昼夜、性别、年龄、环境温度、精神状态和体力活动等情况的不同,在一定的范围内变动。

总结:1. 正常人的体温并不是一个固定值,而是一个温度范围,一般不超过1 ℃。

2. 不同年龄的人,体温有差异,一般年轻者体温高于年老者。

3. 性别不同,体温也会有差异,一般女子的体温略高于男子。

4. 体温会因活动量、精神状态、环境温度的改变而改变。

初中科学精品教案:《体温的控制》教案一、教学目标:1. 让学生了解体温的概念,知道体温的计量单位。

2. 掌握体温的正常范围,了解体温的变化原因。

3. 理解体温的控制机制,知道人体如何维持恒定的体温。

4. 培养学生观察、思考、分析问题的能力,提高学生的科学素养。

二、教学内容:1. 体温的概念及计量单位2. 体温的正常范围及变化原因3. 体温的控制机制4. 人体如何维持恒定的体温三、教学重点与难点:1. 教学重点:体温的概念、体温的正常范围、体温的控制机制。

2. 教学难点:体温的变化原因、人体如何维持恒定的体温。

四、教学方法:1. 采用问题驱动法,引导学生思考体温的重要性。

2. 利用图片、视频等多媒体资料,帮助学生形象地理解体温的概念和控制机制。

3. 开展小组讨论,让学生分享彼此对体温变化原因的认识。

4. 设计实验活动,让学生亲身体验体温的变化。

五、教学过程:1. 导入:通过提问方式引导学生思考体温的重要性,激发学生的学习兴趣。

2. 体温的概念及计量单位:讲解体温的概念,介绍体温的计量单位(如摄氏度、华氏度等)。

3. 体温的正常范围及变化原因:讲解体温的正常范围,分析体温变化的原因,如环境温度、运动等。

4. 体温的控制机制:讲解人体如何通过神经和体液调节维持恒定的体温。

5. 小组讨论:让学生分享对体温变化原因的认识,总结体温的控制机制。

6. 实验活动:设计实验让学生亲身体验体温的变化,如在冷环境中观察体温的变化等。

7. 总结:对本节课的主要内容进行总结,强调体温的重要性。

8. 作业布置:布置相关思考题,让学生进一步巩固所学内容。

六、教学评估:1. 课堂问答:通过提问方式检查学生对体温概念、正常范围和控制机制的理解。

2. 小组讨论:评估学生在小组讨论中的参与程度和对体温变化原因的认识。

3. 实验报告:评估学生在实验活动中的观察、分析和总结能力。

七、教学反思:1. 教师应反思教学方法的适用性,如是否有效地引导学生思考和参与课堂活动。

体温的控制教课方案体温的控制教课方案范文一、教材地位及学情剖析《体温的控制》是浙教版科学八年级上册第三章第五节的内容,是学生在学习完“激素调理和神经调理”后给出的一个详细的生命活动调理的例子。

学生在七年级已经学过动物的分类,对恒温动物和变温动物有必定的认识,可是关于恒温动物详细到人类是怎么保持体温仍是比较疑惑的。

前方学过的受力均衡、溶解均衡及生活中相关均衡的例子为学生理解本节中的产热和散热均衡打下了很好的基础,其中的均衡思想也为此后学生学习质量守恒、能量守恒等原理做好铺垫。

二、教课目的1.知识与技术目标经过学习,能够说出“体温恒定”的观点,认识产热和散热的部位、方式和方法及理解体温均衡的调理过程。

2.过程与方法目标经过读图、读表,培育学生剖析办理信息的能力;经过小组合作,提升学生与人沟通的能力,让学生明确合作的` 重要性。

3.感情态度与价值观目标使学生领会到人体是一个一致的整体,领会生命生计的复杂性,提升生命保护意识。

三、教课重难点1.要点:产热与散热的动向均衡和体温调理的过程。

2.难点:体温均衡调理的控制过程。

四、教课过程1.联系生活,问题导入教师发问:“假如室外此刻骄阳当头或许北风瑟瑟,你们会有如何的感觉?我们的体温会不会随外界的温度变化而变化呢?”待学生回答下列问题后追问:“那是否是意味着人的体温是恒定不变的?”学生举例回答。

[ 设计企图 ] 在学生已有的生活经验的基础长进一步发问,由旧知引出新知,激发学生的学习兴趣。

2.研读图表,得出结论教师给出自己一天不一样时辰测的腋窝体温的表格、某位同学同一天相邻很近的时辰测的身体不一样部位的体温表格和一天中某一个家庭全部成员的体温变化曲线图,指引学生小组睁开议论,自行剖析,得出人体体温变化的规律:正常人体体温会在一个很小的范围内颠簸,不一样部位温度不一样,并且还受年纪、日夜、性别等要素的影响。

[ 设计企图 ] 让学生经历剖析数据、概括总结的过程,培育学生剖析和办理数据的能力,促使学生达成对体温相对恒定理解的架构。

金华市第十四中学《体温的控制》教案体温的控制第十七中学盛献能一、教学目标:认知目标:理解在神经系统和激素的调节下,人体作为一个整体对环境的变化作出适应性反应。

以体温调节为例,说明人体是一个统一的人体。

了解体温平衡的调节过程及体温恒定的意义。

技能目标:学会体温计的使用。

对调查数据进行分析、对比得出产热、散热的主要部位、方式和过程,了解体温平衡的调节过程。

培养学生的阅读能力、思维品质。

情感目标:人的体温过高或过低并非一定是坏事,应辩证对待。

通过刘翔夺冠激发学生爱国热情。

激发学生探索自然的勇气。

二、教学重点与难点:重点:产热与散热的平衡调节。

难点:体温平衡调节的控制过程。

三、教学方法与设计:通过组织学生通过多种途径进行活动、阅读、观察、思考、分析、讨论及小组合作等使学生主动获取知识,形成以学生为主体教师为主导的“双主”的教学模式,体现学生的主体地位。

四、教学准备:多媒体、课件、图片。

五、教学过程:【教师活动】展示5幅照片:老虎、鹰、鱼、青蛙和乌龟,让学生用已经学过的分类学的知识,根据“体温”这一个分类标准将其分为两大类。

【教师活动】通过(播放视频)播放短片《体温调节》,,让学生找概念什么叫温血动物(恒温动物),什么叫冷血动物(变温动物),并把短片中主要的动物写下来,最后让学生(利用7年级所学过的知识)归纳出主要的恒温动物是哺乳类和鸟类。

【学生活动】从短片中提取信息,归纳得出结果。

1、恒温动物:可以在不同的温度环境中保持相应体温的动物。

如狮子和鹰。

2、变温动物:体温随着外界环境温度改变而改变的动物。

如鱼、青蛙和乌龟。

3、鸟类和哺乳类都是恒温动物。

【教师活动】恒温动物我们又叫做温血动物,变温动物又叫做冷血动物。

【引言】展示两张照片,地球上的气温可高至56.8 ℃,低至零下89.2 ℃。

而目前人类的足迹几乎遍布全球,那么在不同的环境中,人是怎样来控制、调节自己的体温的呢? 继续展示一组照片,提问学生:体温恒定对动物的生存具有怎样的意义。

体温的控制教学目标1.知识与技能:了解体温恒定的意义;了解产热和散热的部位、方式及过程;学会中暑的防治和处理。

2.过程与方法:教师应与学生平等相处,营造宽松、活跃的气氛,鼓励学生自由交流。

教学中应培养学生实践能力,科学探究的习惯,获取新知识的能力,分析和解决问题的能力,以及交流与合作的能力。

3.情感、态度与价值观:体温调节表明人体是协调统一的整体,应热爱生命,加强自我保护;培养学生真诚交流、分享与协作的习惯;让学生积极参与到教学活动之中,不断激发学生的学习兴趣;增强学科学、用科学意识。

2学情分析本节内容使学生在学习了激素和神经调节后,进一步让学生明确人体的生命活动的调节是人体激素和神经共同调节的结果!而体温控制是在多种因素的作用下实现的,是生命活动调节的一个很好的、学生“体会”得到的实例。

3重点难点本节课的第一个知识点体温的恒定对学生来说没有难度。

本节的难点在于第二个知识点,即产热和散热的平衡。

由于这一切的发生都是处于微观的层面,所以要掌握和理解必须做一定的抽象。

但是这恰恰是初中阶段学生最难以掌握的一个方面,所以本人认为要突破本节课,实际上就是突破第二知识点。

4教学过程4.1.1教学活动活动1【导入】(一)创设情境引入新课图片展现西湖的春夏秋冬美景。

问题:我们浙江春、夏、秋、冬四季分明,气温变化也很大,那我们人体的体温会不会随气温的变化而变化呢?学生:不会。

问题:请谈谈你认为人体的正常体温应该是多少?教师引出课题:是否真如同学们所想的那样吗,那么今天就让我们一起来探讨一下《体温的控制》。

活动2【讲授】(二)合作学习探究新知1.认识测量工具问题:今天我们要探讨的是体温的话题,那么老师在这里想考考大家:测量人体体温的工具是什么?——体温计教师为学生展示:普通温度计、电子温度计、红外线温度计。

2.恒定的体温【活动一】读表找规律展示自己儿子的不同部位的体温,让学生了解人的不同部位的体温是有所不同的。

测量部位腋窝温度口腔温度直肠温度测量温度/℃ 36.8 37.3 37.5正常范围/℃ 36.0~37.4 36.7~37.7 36.9~37.9问题1::哪个温度能代表我儿子的体温?(教师总结说明:这三个温度都能代表人体的体温,而直肠的温度更接近于真实值,小孩子一般在直肠处测体温,而成年人出于测量的方便往往在口腔处测量。

《体温的控制》导学案主题:体温的控制一、导入引言大家好,今天我们要进修的主题是体温的控制。

你们知道人体为什么会有体温吗?体温是如何被调节的呢?在平时生活中,我们应该如何合理控制体温呢?让我们一起来探讨这个有趣的话题吧。

二、进修目标1. 了解人体体温的重要性;2. 掌握人体体温的调节机制;3. 学会在平时生活中合理控制体温。

三、知识点梳理1. 什么是体温?体温是指人体内部的温度,通常以摄氏度(℃)为单位表示。

正常人体的体温范围在36.5℃-37.2℃之间。

2. 为什么要控制体温?人体的生理功能在不同的体温下能够正常运行,但当体温偏离正常范围时,会对身体造成不良影响,甚至危及生命。

3. 人体体温的调节机制(1)中枢体温调节:由脑下丘调节,当体温过高时,脑下丘会发出指令降低体温;当体温过低时,脑下丘会发出指令升高体温。

(2)周围体温调节:通过皮肤的血管调节和出汗等方式,使体温得以调节。

四、进修方法1. 阅读相关资料,了解人体体温的重要性和调节机制;2. 观察身体在不同环境下的反应,体会体温的变化;3. 讨论在平时生活中如何合理控制体温,做到保暖防寒。

五、知识拓展1. 什么是发热?发热是机体对抗感染和其他疾病的一种生理反应,通过提高体温来杀死病原体。

2. 什么是体温过低?体温过低也称为低体温,是指体温低于正常范围。

严重低体温会导致体温调节障碍、休克甚至死亡。

六、实践应用1. 在寒冷天气中,如何合理增加体温?2. 在高温天气中,如何合理降低体温?3. 如果发现身体体温异常,应该如何及时处理?七、总结反思通过本次进修,我们了解了人体体温的重要性以及调节机制,掌握了在平时生活中合理控制体温的方法。

希望大家能够在生活中注意珍爱自己的体温,保持身体健康。

让我们一起尽力,掌握更多有关身体健康的知识,为未来的健康打下坚实的基础!。

《体温的控制》导学案第一课时导学目标:1. 了解人体体温的调控机制和重要性。

2. 掌握体温调控的方法和技巧。

3. 提高对体温异常的认识和处理能力。

导学内容:一、人体体温的调控机制:1. 体温的产生:人体内部产生热量主要来源于新陈代谢和肌肉运动。

2. 体温的散热:人体通过出汗、呼吸和皮肤散热等方式来保持体温平衡。

3. 体温的调节中枢:人体内部的调节中枢包括下丘脑和交感神经系统。

二、体温调控的方法和技巧:1. 保持室内适宜温度:室内温度一般应保持在20-25摄氏度之间。

2. 合理着装:根据实际情况选择合适的衣物,避免穿得过多或过少。

3. 做好体育锻炼:适当的运动可以促进血液循环,帮助调节体温。

4. 注意饮食热量:不要摄入过多的高热量食物,在夏天尤其要注意清淡饮食。

5. 避免长时间暴晒:避免暴晒于烈日下,以免中暑。

三、体温异常的认识和处理:1. 体温过高:可能是因为感染、中暑等原因造成的,应及时采取降温措施,如用冷敷、温水擦浴等。

2. 体温过低:可能是因为低血糖、低血压等情况引起的,应及时保暖,避免进一步恶化。

导学要求:1. 阅读相关资料,了解人体体温的调控机制和重要性。

2. 思考生活中如何有效控制体温,并列举出自己的做法和建议。

3. 在日常生活中留意体温异常的表现,学会合理处理和应对。

导学总结:通过本次导学,我们了解了人体体温的调控机制和重要性,掌握了体温调控的方法和技巧,增强了对体温异常的认识和处理能力。

在日常生活中,我们应该注意保持适宜的室内温度,合理着装,做好体育锻炼,注意饮食热量,避免长时间暴晒,以保持身体健康和舒适。

同时,也要留意体温异常的表现,及时采取措施处理,避免给身体带来不良影响。

希望大家都能享受健康的生活,远离疾病的困扰。

第二课时导学目标:1. 了解体温的概念和作用;2. 掌握体温的调节机制和方法;3. 理解体温异常对健康的影响;4. 学会正确的体温测量方法。

导学内容:一、体温的概念和作用1. 什么是体温?人体的体温是指人体内部的温度,通常在36.1℃~37.2℃之间波动。

第5节体温的控制

一、学习目标:

1.知识与技能:了解体温及体温恒定的意义,了解产热与散热的部位、方式及过程,了

解产热与散热平衡的调节。

2.过程与方法:以体温调节为例,说明人体是一个统一的整体。

3.情感、态度与价值观:形成人体是一个统一的整体的观念。

二、课堂探究

1.活动一、测自己腋下的体温,并将测量结果与身边的男女同学进行比较,得出什么结论?

我的体温是,结论:

2.自学归纳

下表是在同一时刻测得的一个身体健康的初中二年级学生不同部位的三个温度值,从测量的

腋下温度口腔温度直肠温度

36.4 °C 36.9°C 37.3 °C

家庭成员一日内体温变化调查表(口腔温度),分析体温你可以得到什么结论?请完成下面

成员上午6h 上午10h 中午12h 下午2h 傍晚6h 晚上9h

母亲37.0℃37.2 ℃37.3℃37.4℃37.2 ℃37.1℃

父亲36.8℃37.0℃37.1℃37.3 ℃37.1℃36.9 ℃

自己37.1 ℃37.3 ℃37.4 ℃37.5 ℃37.3 ℃37.1 ℃

(1)人体的正常体温是°C,正常人的体温固定的,而是一个温度。

(2)同一个人不同部位测得的体温是有所。

(3)正常生理条件下,体温可随、、情况的不同,在一定的

范围内变动。

女性男性,小孩大人,傍晚早晨。

3、活动二、根据教材上表的数据和图,请在书上描述一下人体运动时各个器官的产热情况

分布柱状图

课后实践

小小论文:中暑

1、人为什么会中暑?

2、中暑后的表现?

3、如何预防中暑?

4、当发现有人中暑后如何救护?……………。

《体温的控制》教案一、教学目标1、了解体温及体温恒定的意义。

2、了解产热与散热的部位、方式及过程。

3、了解体温平衡的调节过程。

4、以体温调节为例,说明人体是一个统一的整体。

二、重点、难点分析重点:产热与散热的平衡调节。

难点:体温平衡调节的控制过程。

三、教学过程课前预习作业,完成下表。

家庭成员一日内体温变化调查表(口腔温度)1、引言(活动)看短片勤思考A. 短片中哪些是变温动物?哪些是恒温动物?B. 维持恒定的体温有什么好处?2、新课【教师活动】组织学生讨论得出1.鸟类、哺乳类在不同的环境温度下,都有保持体温相对恒定,因此这几种动物叫恒温动物。

2.体温恒定有利于动物在较恶劣的环境中生存,扩大了活动的范围;并能使动物进行正常的生理活动。

(体温过高和过低,都会影响新陈代谢的正常进行,严重时导致动物的死亡。

恒温动物则能摆脱环境的限制)【教师活动】当感冒或发烧时,我们去医院,医生往往首先给你测量什么?【学生活动】用体温计测体温。

【教师活动】通常说的体温是指人体内部的温度。

人体内部的温度容易测量吗?【学生活动】由于人体内部的温度不易测量,所以临床上常用腋窝温度、口腔温度、直肠温度来代表体温。

【教师活动】下表是一个身体健康学生同一时刻测的体温。

你可以得到什么样的结论呢?【学生活动】同一个人不同部位测得的体温是不同的。

【教师活动】同一个部位不用时刻测得的体温就不变吗?展示学生课前作业从某某同学不同时刻测得的体温可以看出什么?【学生活动】正常人的体温并不是一个固定值,而是一个温度范围。

【教师活动】从表中我们可看出某人的最高体温和最低体温分别是多少,分别是什么时候?这个温度范围是多少呢?【学生活动】这个温度范围通常小于1。

【教师活动】下面是某家庭成员一日内体温变化调查表。

你从这张表中,你可以得到些什么结论呢?(思考方向:比较不同年龄人在相同时刻的温度可以得到什么结论;比较不同性别的人等等) 家庭成员一日内体温变化调查表(口腔温度)【学生活动】小组讨论后得出:1.正常人的体温并不是一个固定值,而是一个温度范围,一般不超过1℃。

一、教案基本信息教案名称:体温的调节方式教案学科领域:生物学年级:八年级课时:2课时编写日期:2024年10月二、教学目标1. 让学生了解体温的概念及其重要性。

2. 掌握人体体温的调节方式及其原理。

3. 能够分析生活中的例子,运用体温调节的知识解决实际问题。

三、教学重点与难点重点:体温的概念、体温的调节方式及原理。

难点:体温调节在实际生活中的应用。

四、教学方法采用问题驱动法、案例分析法、小组讨论法等,引导学生主动探究、合作学习。

五、教学过程1. 导入新课教师通过展示一组图片,引发学生对体温的兴趣,如冬季感冒发烧时的体温计图像等。

引导学生思考:什么是体温?为什么我们需要维持恒定的体温?2. 自主学习3. 课堂讲解教师讲解体温的调节方式及其原理,如:(1)神经调节:通过下丘脑体温调节中枢,调节血管收缩、出汗等生理反应,使体温维持恒定。

(2)体液调节:通过血液循环,将热量传递到全身各个部位,使体温保持稳定。

4. 案例分析教师展示生活中的一些例子,如冬季发热、运动后出汗等,引导学生运用体温调节的知识进行分析。

5. 小组讨论6. 课堂小结7. 课后作业布置一道思考题:结合生活实际,设计一个保持体温恒定的方案。

六、教学拓展1. 让学生了解体温与环境温度之间的关系,分析在不同的环境温度下,人体如何调节体温以适应外界环境。

2. 引导学生探讨体温调节在人类进化过程中的意义,思考体温恒定对生物生存的优势。

七、课堂练习1. 完成教材上的相关练习题,巩固体温调节方式及其原理的知识。

2. 结合生活实际,分析体温调节在日常生活中的应用,如运动、饮食等方面。

八、课后作业1. 结合课堂学习,编写一个关于体温调节的小故事,描述人物在不同的环境温度下如何调节体温。

2. 调查身边的亲朋好友,了解他们在面对气温变化时,如何调整衣物和生活习惯以保持体温恒定。

九、教学反思教师在课后对自己的教学进行反思,分析教学过程中的优点和不足,针对性地提出改进措施。

3.3体温的控制教案3.3 神经调节【教学目标】1.知识与技能了解体温恒定的意义;产热与散热的部位、方式和过程;了解体温平衡的调节过程。

2.过程与方法能表述体温调节的整个过程和机制3.情感、态度与价值观能以体温调节为例,说明人体是一个统一的整体【教学重难点】重点:产热和散热的平衡调节难点:体温调节控制【教学用具】教学课件、图片、视频【教学方法】以讲授法为主【课时安排】1课时【教学过程】1新课导入师:同学们我们今天来上第3章第五节体温的调控,大家把书本翻到课本109页。

都翻到没有?生:翻到了师:好,接下来我们来共同看个视频,在看视频的过程中同学们认真看,看完之后老师会提问大家从这个视频中你都获得了哪些信息。

学生活动:看视频。

2讲授新课一、体温恒定的意义师:好,视频看好了,有谁能告诉老师,你从视频中都获得了哪些信息?生:……师:恩,同学们发现了了很多信息,从视频当中我们知道了动物可以分为温血动物和冷血动物。

这和我们说的恒温动物和变温动物是一个意思。

我们在七年级上册第2章第2节常见的动物中知道了鸟类和哺乳类是属于恒温动物的,那恒温动物是什么意思呢?生:在不同的环境温度下,动物的体温都是保持相对稳定的。

师:那变温动物是什么呢?生:体温随着外界温度改变而改变的动物,叫做变温动物师:好,我们讲变温动物和恒温动物的体温随外界环境温度变化是不相同的,变温动物的体温随外界环境温度的变化而变化,恒温动物的体温是不受外界温度变化的影响的,讲了那么多体温,那体温究竟是什么呢?生:……师:通常所说的体温是指人体内部的温度,实际这是一种简化了的说法。

生理学上所说的体温是指人体平均深部温度而言。

由于深部温度特别是血液温度不易测量,所以临床上用直肠、口腔及腋窝温度来代替体温。

因为直肠不易受到外界环境变化的影响,所以更能反映人体体温的实际情况。

这里向我们展示的是腋窝、口腔和直肠正常的温度范围。

那同学们来认真的观察这个表格你能发现什么呢?生:……师:你们看,这里向我们展示的是正常的温度范围,而不是一个确定的值,这里给我们展示的是人体不同部位的温度,那每个部位的温度一样吗?生:这个表格中我可以看出正常人的体温不是一个固定值,而且同一个人的不同部位测得的体温有所不同。

体温的控制教案

【教学内容】

浙江教育出版社,《科学》八年级上册第三章第五节第1课时内容

【教学目标】

⑴知识与技能:

①了解体温恒定的意义;

②了解产热和散热的部位、方式及过程;

③了解脑干对体温平衡的调节过程。

⑵过程与方法:

教师应与学生平等相处,营造宽松、活跃的气氛,鼓励学生自由交流。

教学中应培养学生实践能力,科学探究的习惯,获取新知识的能力,分析和解决问题的能力,以及交流与合作的能力。

⑶情感、态度与价值观目标:

体温调节表明人体是协调统一的整体,应热爱生命,加强自我保护;培养学生真诚交流、分享与协作的习惯;让学生积极参与到教学活动之中,不断激发学生的学习兴趣;增强学科学、用科学意识。

【教学重、难点】

①教学重点:产热和散热的平衡和大脑对体温调节的控制。

②教学难点:大脑对体温调节的控制。

【教学准备】

PPT课件

【教学过程】

(一)创设情境引入新课

图片出示红外线的测温仪,联系当前学校甲流的防控,说明体温控制对人的重要性。

(二)合作学习探究新知

1、恒定的体温

【教师活动】展示自己儿子的不同部位的体温,让学生了解人的不同部位的体温是有所不同的.

儿子不同部位体温值

【学生活动】让学生回答:1、哪个温度能代表我儿子的体温?

2、他的体温正常吗?

3、你能从中发现怎样的规律?

思考:1、面对这些数据我们该怎么处理呢? 2、你能想办法使这些数据更形象直观吗?

【学生活动】:学生回答相关的处理数据的方法。

【教师活动】教师出示这些数据的折线统计图让学生从中寻找相关的规律。

1、比较每个人在不同时间段的体温有什么特点。

2、比较同性别不同年龄的体温是否一样?谁更高一些?

3、比较同年龄不同性别的体温是否一样?谁更高一些?

【学生活动】学生分组讨论作答。

教师小结相关规律。

【教师活动】让学生回忆哪些动物的体温是恒定的,属于恒温动物?

维持恒定的体温有什么好处?

【学生活动】学生思考后作答。

(教师可结合发高烧时的情况分析)

2、产热和散热

【教师活动】出示新闻资料2009年7月16日下午,气温高达40摄氏度。

杭州一建筑工地,一位建筑工人顶着烈日作业,发现自己头痛,头晕,恶心,体温升高达40摄氏度。

最后昏厥在工地上了。

并让学生想一想建筑工人得了什么病?分析此病发生的原因.(前一个问题学生容易回答上来是中暑,后一个问题有一定的难度,这样教师可以设疑激趣通过下一个知识点的讲解,来解决中暑病因的问题.)

【教师活动】展示几种器官在安静和活动情况下的产热量百分比统计表,要求学生用数学中已学过的统计图更形象直观地进行表示。

同时得出产热的主要器官是什么?

【学生活动】画统计图后,分析讨论,明确:

产热的主要器官是内脏、肌肉和皮肤。

安静状态下以内脏产热为主;运动时以肌肉和皮肤产热为主,尤其是骨骼肌,能使热量成倍增加。

【教师活动】设疑”如果只产生热量而不散发热量会有怎样的结果?”(必定有学生回答,温度将会升高,这样就自然找到了建筑工人中暑的原因是由于散热机制出现了问题,或者是产热和散热平衡遭受到了破坏.)

教师还可以提出问题:“要使人体保持正常的恒定的体温,那么应该怎么办?”(学生必定会想到要产热和散热相互平衡.)

【学生活动】最后让学生回归书本找到人体散热的主要器官是什么?

【教师活动】组织学生充当小医生,提出治疗预防中暑的方案.

【学生活动】学生可能会提出: “将病人立即搬离闷热环境外,还要脱去衣服,让其平卧,用冷水毛巾湿敷头部或包裹四肢和躯干,一边用电扇吹风,让病人体温尽快下降。

或则用酒精擦拭全身。

”等方案.

【教师活动】设问一边用电扇吹风,让病人体温尽快下降。

或则用酒精擦拭全身。

是什么原因。

【学生活动】学生结合七年级所学的知识可以回答:由于风扇加速了身体表面的蒸发,从而降低了体温.

【教师活动】自然引出散热的第一种形式——蒸发散热。

并且引导学生归纳出蒸发散热的条件——外界温度>体表温度

设问:如果,当外界温度≤体表温度时,人体的散热将主要通过什么方式进行呢?如果是在寒冷的冬天,请同学们想一想,人体散热是多了还是少了?人体又是怎样来控制散热多少的?

【学生活动】回归书本,让学生独立阅读书本图3-36(血管分别在低温、高温和正常温度时血管的收缩和舒张情况)据图分析:流经皮肤血液的多少是如何调节人体表面温度的?

【教师活动】先让学生掌握“低温时,血管收缩,皮肤血流量减少,皮肤温度下降,散热量减少。

”再使学生利用对比记忆法掌握“高温时,血管舒张,皮肤血流量增加,皮肤

温度上升,散热量增加。

”

【教师活动】如果你在温度很高的室内往往会热得脸发红,如果这时候你来到室外时,由于气温很低,脸色渐渐由红变白你能解释其中的原因吗?

【学生活动】学生小组讨论分析并回答这个问题。

【教师活动】人类何以维持体温恒定的呢?

【学生活动】学生思考回答:人体产热和散热保持动态平衡的结果。

3、体温的调节

【教师活动】冒雪奋战的建筑工人和顶着烈日的建筑工人。

建筑工人在寒冷和炎热的环境中分别是如何维持体温的恒定的呢?

【学生活动】请大家结合书中图3-37分成寒冷组和炎热组讨论:在寒冷和炎热的环境中怎样才能维持体温的相对恒定呢?

老师在这里可以出示几个提示问题:1、外界环境温度怎么样?

2、人是如何感受到这一变化的?

3、人体又做出了怎样的反应?

4、人体的这些反应导致了怎样的结果?

【学生活动】读图分析:体温调节中枢在脑干中的下丘脑。

当外界的气温低于人体正常体温(如37℃)时,血液温度降至37℃以下,刺激下丘脑中的热受体,主要通过战栗产热和使皮肤的血管收缩以减少失热,血温增高回到正常的温度。

当外界的气温高于人体正常体温(如37℃)时,血液温度升至37℃以上,刺激下丘脑中的热受体,通过增加汗液的分泌及使皮肤的血管舒张以增加散热,血温降低回到正常的温度。

上述体温调节是一种生理性调节,动物体还可以通过自觉行为来调节体温,大家还可以继续思考:还有哪些自觉行为可以调节体温呢?

【学生活动】讨论后回答:

1、动物会寻求温度适中的环境,如在冷环境中趋向热源,热环境中迁到风口等。

2、动物还有姿势的变更,如暑热时伸展肢体,严寒时则个体蜷缩、拱肩缩背或拥挤成群、踏步或跑动等。

3、人更有为保温御寒、降温避暑更有添衣、脱衣,甚至安装空调等主动的影响环境的行为。

(三)新课小结畅谈收获

亲爱的同学们通过今天这节课的学习你学到了哪些知识?这是知识对你以后的生活有怎样的帮助呢?

(四)反馈练习巩固提高(采用游戏的形式完成相关练习具体见课件)

(五)板书设计:

3.5 体温调节

安静:内脏产热体表温度<外界温度:皮肤直接散热

动态平衡

产热散热

运动:骨骼肌产热体表温度>外界温度:汗液蒸发散热。