红细胞的生成主要原理

- 格式:doc

- 大小:10.45 KB

- 文档页数:1

造血细胞是怎么来的原理

造血细胞的产生有以下原理:

1. 造血干细胞:主要来源于骨髓中的造血干细胞,可自我更新并分化为各类血细胞。

2. 有丝分裂:造血干细胞通过有丝分裂,进行自我复制和增殖。

3. 分化定向:根据体内需求和各种化学信号的调控,干细胞会分化定向生成不同的血细胞。

4. 红细胞:在促红素等信号刺激下,干细胞分化成红细胞,负责输送氧气。

5. 白细胞:在淋巴因子刺激下,分化为淋巴细胞、单核细胞、中性粒细胞等白细胞。

6. 血小板:在血小板生成素作用下,分化成细胞碎片样的血小板,参与凝血过程。

7. 释放入血:成熟的血细胞会从骨髓释放进入血液循环系统。

8. 衰老清除:老化和损伤的血细胞通过肝脏和脾脏过滤清除。

9. 定向分化和有丝分裂是造血的重要环节。

骨髓内环境以及各种化学物质对造

血过程有调控作用。

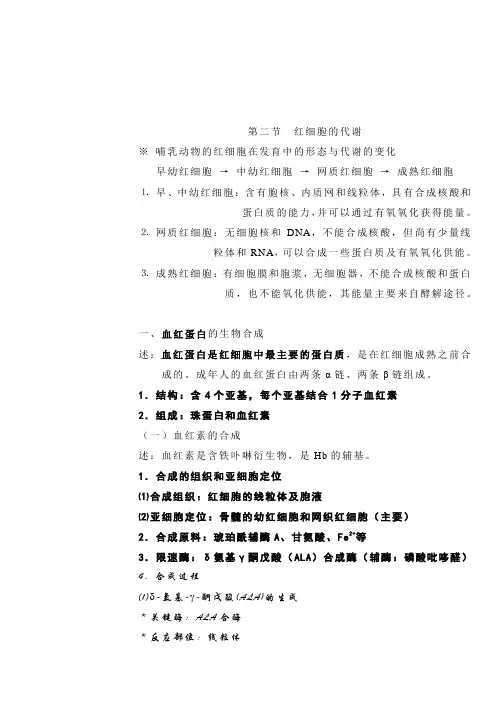

第二节红细胞的代谢※哺乳动物的红细胞在发育中的形态与代谢的变化早幼红细胞→中幼红细胞→网质红细胞→成熟红细胞⒈早、中幼红细胞:含有胞核、内质网和线粒体,具有合成核酸和蛋白质的能力,并可以通过有氧氧化获得能量。

⒉网质红细胞:无细胞核和DNA,不能合成核酸,但尚有少量线粒体和RNA,可以合成一些蛋白质及有氧氧化供能。

⒊成熟红细胞:有细胞膜和胞浆,无细胞器,不能合成核酸和蛋白质,也不能氧化供能,其能量主要来自酵解途径。

一、血红蛋白的生物合成述:血红蛋白是红细胞中最主要的蛋白质,是在红细胞成熟之前合成的。

成年人的血红蛋白由两条α链、两条β链组成。

1.结构:含4个亚基,每个亚基结合1分子血红素2.组成:珠蛋白和血红素(一)血红素的合成述:血红素是含铁卟啉衍生物,是Hb的辅基。

1.合成的组织和亚细胞定位⑴合成组织:红细胞的线粒体及胞液⑵亚细胞定位:骨髓的幼红细胞和网织红细胞(主要)2.合成原料:琥珀酰辅酶A、甘氨酸、Fe2+等3.限速酶:δ氨基γ酮戊酸(ALA)合成酶(辅酶:磷酸吡哆醛)4.合成过程⑴δ-氨基-γ-酮戊酸(ALA)的生成*关键酶:ALA合酶*反应部位:线粒体*反应式:课本P158,图13-2述:维生素B 6缺乏时,血红素合成发生障碍,造成维生素B 6反应性贫血。

⑵血红素的生成①胆色素原的生成述:ALA 生成后从线粒体进入胞液。

+AL A 脱水酶 2H 2O ALA ALA 胆色素原(PBG )②尿卟啉原与类卟啉原的生成4x 胆色素原 尿卟啉原Ⅰ、Ⅲ同合酶 尿卟啉原Ⅲ 尿卟啉原Ⅲ脱羧酶 类卟啉原Ⅸ ③血红素的生成述:胞液中的类卟啉原Ⅲ再进入线粒体类卟啉原Ⅲ类卟啉原Ⅲ氧化脱羧酶 原卟啉原Ⅸ 原卟啉原Ⅸ氧化酶 原卟啉Ⅸ 亚铁螯合酶 血红素述:血红素生成后,迅速进入胞液与珠蛋白结合生成Hb 。

在珠蛋白多肽链合成后,一旦容纳血红素的空穴形成,立 刻有血红素与之结合,并使珠蛋白折叠成其最终的立体结 构,再形成稳定的αβ二聚体;最后,由两个二聚体构成有功能的α2β2四聚体-血红蛋白。

红细胞少贫血的原理

红细胞少贫血的原理主要与以下几个方面相关:

1. 生产不足:红细胞是骨髓中由造血干细胞分化而来的血细胞,贫血主要是由于红细胞生成不足所引起的。

造血干细胞如果受到损害或者骨髓功能受限,会导致红细胞生成减少,从而引发贫血。

2. 破坏增加:红细胞在血液循环中的寿命约为120天,但在某些疾病或情况下,红细胞的寿命会缩短,超过骨髓生成的速度,导致红细胞数量减少,从而出现贫血。

常见的导致红细胞破坏增加的原因包括免疫性溶血性贫血、遗传性溶血性贫血等。

3. 损失加速:某些疾病或情况下,红细胞的丢失速度加速,也会导致贫血。

比如,慢性失血、大面积烧伤等情况下,红细胞的流失速度加快,补充不及时,则会造成贫血。

针对红细胞少贫血,治疗的原理可以包括:

1. 补充营养:补充富含铁、叶酸、维生素B12等营养物质,以促进红细胞生成。

2. 促进造血:如使用EPO(促红细胞生成素)等药物,以刺激骨髓产生更多的红细胞。

3. 控制病因:针对导致红细胞减少的病因进行治疗,例如对溶血性贫血患者进行免疫抑制剂治疗,或治疗失血原因,以减少红细胞的破坏或损失。

4. 输血治疗:对于重度贫血患者,可以通过输血来暂时补充红细胞数量,缓解贫血症状。

血液的分层原理是什么血液是由血细胞和血浆组成的。

血细胞包括红细胞、白细胞和血小板,而血浆主要是由水、蛋白质、电解质和其他溶质组成。

在一个血液样品中,由于它们的不同密度,血细胞和血浆会分层。

血液分层是通过离心的过程实现的。

离心是利用离心机加速使血液中的成分沉淀或沉降的一种技术。

当血液样品放入离心机中旋转时,由于离心力的作用,血细胞和血浆会分层,形成不同层次。

首先,红细胞会沉降到最底部,形成一个红色的层,称为红细胞层。

红细胞层占据离心管大部分空间,因为红细胞在血液中的数量最多。

红细胞含有大量的血红蛋白,可以将氧气从肺部运送到身体各个组织。

红细胞的形状是扁平的,中间凹陷,这样的形状增加了其表面积,有利于氧气和二氧化碳的交换。

在红细胞层之上,会形成一个白细胞和血小板的层,称为白细胞层。

白细胞是免疫系统的主要组成部分,负责抵御外界入侵的病原体。

白细胞数量相对较少,它们在血液中的浓度比红细胞低得多。

与红细胞不同,白细胞没有固定的形状,可以穿过血管壁进入组织,起到抗感染和清除废物的作用。

在白细胞层之上,会形成一个无色的层,称为血浆层。

血浆是血液中除了血细胞以外的主要组成部分。

它是由水、蛋白质、电解质和其他溶质组成的。

血浆中的蛋白质包括白蛋白、球蛋白和纤维蛋白原等,它们在维持血液的渗透压、运输营养物质和荷尔蒙等方面起着重要作用。

通过离心,血液中的成分被分离为不同的层次,有助于临床诊断和研究。

例如,通过观察红细胞层的厚度和颜色可以判断贫血的程度;通过观察血浆层的混浊程度可以判断炎症的存在;通过观察白细胞层的异常情况可以判断是否存在白血病等。

总之,血液的分层原理是利用离心技术,根据血细胞和血浆的不同密度,使其在离心过程中分层沉淀。

这样的分层有助于诊断和研究血液相关的疾病,并可以从不同层次中获得有关血液组成和功能的信息。

红细胞检查讲义第一节概要本节要点:(1)红细胞生理(2)血红蛋白分子结构、成分、合成和代谢难点:1.血红蛋白检测原理。

2.红细胞异常形态的临床意义。

(一)红细胞生理红细胞是血液中数量最多的有形成分,起源于骨髓造血干细胞,在红细胞生成素作用下,经红系祖细胞阶段,分化为原红细胞,经数次有丝分裂发育为早幼、中幼和晚幼红细胞。

晚幼红细胞通过脱核成为网织红细胞,这一过程在骨髓中进行,约需72h 。

网织红细胞经约48h成完全成熟的红细胞,释放入血液,平均寿命约120d,衰老红细胞主要在脾破坏,分解为铁、珠蛋白和胆红素。

一方面,红细胞衰老过程中细胞内酶活性减低、膜生理功能所需能量减少、膜脂质成分发生变化,使红细胞膜变形性减低、脆性增加,使红细胞容易被脾脏“阻滞”而吞噬、破坏;另一方面,衰老红细胞膜表面所带负电荷减少、红细胞间排斥效应减低、易于聚集、体积增大,使红细胞容易被脾脏“阻滞”而吞噬、破坏。

红细胞生理功能是通过胞内的血红蛋白来实现的。

红细胞有交换和携带气体的功能。

红细胞经过肺部时,肺泡中氧气经肺泡壁、毛细血管壁进入红细胞内,与红细胞内血红蛋白结合,随血液被带到各组织;同时,将组织代谢产生的二氧化碳与血红蛋白结合,经血流带回肺部,经肺泡排出体外。

如此往复,使全身组织能及时、充分地得到代谢所需的氧气,并排出体内多余的二氧化碳。

(二)血红蛋白血红蛋白(Hb或HGB)分子是一种微红色的胶体物质,相对分子质量为64458,是一种呼吸载体,每克血红蛋白可携带氧,成人约含600g血红蛋白,可携约800ml氧。

研究发现,红细胞内充满小颗粒,最小直径约,相当于1个血红蛋白分子,颗粒分布:近红细胞膜处最多,细胞中央最少,与红细胞有生理性中央淡染区现象完全一致。

1.血红蛋白分子结构及成分血红蛋白分子是有核红细胞、网织红细胞内形成的一种含色素蛋白质。

色素部分为亚铁血红素,蛋白质部分为珠蛋白。

亚铁血红素由原卟啉、铁组成,受δ-氨基-γ酮戊酸合成酶、血红素和Fe2+的调剂。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢红细胞生成的原理是什么导语:红细胞是我们身体中,不能缺少的一种细胞。

红细胞的数量多少都可以影响我们的身体状况。

红细胞存在于我们的每一寸皮肤和血液当中,还在我们红细胞是我们身体中,不能缺少的一种细胞。

红细胞的数量多少都可以影响我们的身体状况。

红细胞存在于我们的每一寸皮肤和血液当中,还在我们的骨髓中。

红细胞也会死亡和生成,下面为了预防各种疾病,就让我们去看一下红细胞生成的原理是什么吧。

人体每小时要制造5亿新红细胞。

红细胞主要在人体的骨髓(bone marrow)内生成(特别是红骨髓)。

它靠红细胞生成素(erythropoietin)与铁离子产生。

红细胞生成素是一种荷尔蒙,一般称为EPO,红细胞的生成就是由它负责控制。

它产生于肾脏的毛细血管上皮中(肝脏也有此功能,只是其分泌量相对少很多),然后再进入血液中,其会作用在骨髓上,促使红细胞前质物的生成及分化,以增加红细胞的数量。

在正常情况下,红细胞生成激素的数量并不需要太多就可以刺激骨髓制造红细胞。

当不断监测血液的肾脏含氧量下降而以化学方式发出警告时,就会制造出较多量的红细胞生成激素,使骨髓制造红细胞的数量增加。

红细胞生成素便命令骨髓制造一批新的红细胞。

通过这样的机制,携氧量就会增加。

年轻未成熟的红细胞——网纤红质体(reticulocyte)中尚有一些线粒体,经由它们的分泌,网纤红质体中会形成了一种网状构造;如果利用特殊的染色,可以把这些网状结构染出来,所以这些细胞就叫做网状球(reticuocyte)。

经过一连串的分化后,这些骨髓细胞就会开始制造血红素,使红细胞具备了血红素,但它们的细胞核及线粒体等结构却也会消失,分化成熟后,红细胞便离开骨髓并进入循环系统,以执行预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。

医学综合知识重点笔记一、生理学。

1. 细胞的基本功能。

- 细胞膜的物质转运功能。

- 单纯扩散:如O₂、CO₂等脂溶性物质顺浓度差的跨膜转运,不需要载体和能量。

- 易化扩散。

- 经载体易化扩散:如葡萄糖、氨基酸等在载体蛋白的帮助下顺浓度差的跨膜转运,具有结构特异性、饱和现象和竞争性抑制等特点。

- 经通道易化扩散:如Na⁺、K⁺、Ca²⁺等离子借助通道蛋白顺浓度差或电位差的跨膜转运,有离子选择性、门控特性(电压门控、化学门控、机械门控)。

- 主动转运。

- 原发性主动转运:如钠 - 钾泵,每分解1分子ATP,可将3个Na⁺泵出细胞,同时将2个K⁺泵入细胞,维持细胞内外的离子浓度差。

- 继发性主动转运:如小肠黏膜上皮细胞对葡萄糖、氨基酸的吸收,依赖于钠泵活动形成的Na⁺浓度势能差。

- 细胞的兴奋性和生物电现象。

- 静息电位:细胞在安静状态下,存在于细胞膜两侧的电位差,表现为内负外正,主要由K⁺外流形成。

- 动作电位。

- 概念:可兴奋细胞受到刺激时,在静息电位的基础上产生的一次迅速、可逆、可传播的电位变化。

- 产生机制:上升支(去极化和反极化)主要由Na⁺内流形成;下降支(复极化)主要由K⁺外流形成。

动作电位具有“全或无”特性和不衰减传播的特点。

- 兴奋性的周期性变化:绝对不应期(对任何刺激都无反应)、相对不应期(阈上刺激可引起反应)、超常期(阈下刺激可引起反应)、低常期。

2. 血液。

- 血液的组成和理化特性。

- 血液由血浆和血细胞组成。

血浆的主要成分有水、血浆蛋白(白蛋白、球蛋白、纤维蛋白原等)、电解质等。

- 血液的理化特性。

- 比重:全血比重主要取决于红细胞数量;血浆比重主要取决于血浆蛋白含量。

- 粘滞性:全血粘滞性较大,主要取决于血细胞比容;血浆粘滞性主要取决于血浆蛋白含量。

- 血浆渗透压。

- 晶体渗透压:主要由NaCl等晶体物质形成,对维持细胞内外水平衡、保持细胞正常形态和功能有重要作用。

第一章绪论1.生理学是研究生命活动规律的科学。

2.生理学的研究水平包括细胞、器官和系统、整体三个水平。

3.内环境是指由细胞外液构成的细胞生存的环境。

正常机体,其内环境的理化性质经常保持相对稳定,即稳态。

4.机体对各种功能活动的调节方式主要有三种,即神经调节、体液调节和自身调节。

(1)通过神经系统的活动对机体功能进行的调节称为神经调节,在机体的所有调节方式中占主导地位。

神经调节的基本方式是反射。

(2)体液调节是指由内分泌细胞或某些组织细胞生成并分泌的特殊的化学物质(如激素、肽类和细胞因子等),经由体液运输,到达全身或局部的组织细胞,调节其活动。

(3)自身调节是指机体的器官、组织、细胞自身不依赖于神经和体液调节,而由自身对刺激产生适应性反应的过程。

5.生理功能调节可以通过自动控制原理来理解,负反馈、正反馈和前馈是较重要的概念。

反馈作用与原效应作用相反,使反馈后的效应向原效应的相反方向变化,这种反馈称为负反馈;反馈作用与原效应作用一致,起到促进或加强原效应的作用,这种反馈称为正反馈;在受控部分的状态尚未发生改变之前,机体通过某种监测装置得到信息,以更快捷的方式调整控制部分的活动,用以对抗干扰信号对受控部分稳态破坏,这种调控称为前馈控制。

第二章细胞基本功能1.各种物质的跨膜转运的主要方式包括:单纯扩散、易化扩散、主动转运、出胞与入胞。

单纯扩散是指脂溶性物质通过细胞膜由高浓度侧向低浓度侧扩散的过程。

水溶性小分子或离子在特殊膜蛋白的帮助下,由细胞膜的高浓度一侧向低浓度一侧扩散的过程,称为易化扩散,易化扩散分两种:经载体易化扩散和经通道易化扩散。

主动转运指细胞通过本身的耗能过程,将物质分子或离子由膜的低浓度一侧移向高浓度一侧的过程,主动转运分两种:原发性主动转运和继发性主动转运。

出胞是指细胞内大分子物质以分泌囊泡的形式排出细胞的过程,入胞是指细胞外大分子物质或物质团块借助于与细胞膜形成吞噬泡或吞饮泡的方式进入细胞的过程。

红细胞计数及临床意义一、概述1、红细胞是血液中数量最多的有形成分。

红细胞起源于骨髓造血干细胞,在红细胞生成素(EPO)作用下经红系祖细胞阶段,分化为原红细胞,经过数次有丝分裂依次发育为早幼、中幼和晚幼红细胞。

2、晚幼红细胞已丧失分裂能力,它通过脱核而成为网织红细胞。

这一增殖、分化、成熟的过程在骨髓中进行约需72h。

网织红细胞再经约48h即完全成熟。

3、红细胞释放入血液后,平均寿命约120d,衰老红细胞主要在脾破坏,分解为铁、珠蛋白和胆红素。

4、红细胞的主要生理功能是通过细胞内的血红蛋白来实现的。

红细胞有交换和携带气体的功能。

5、多种原因可造成红细胞生成和破坏的平衡失调,结果一方面使红细胞数量减少或增多,从而引起贫血或红细胞增多症,另方面使红细胞在质量上发生改变。

6、通过对红细胞和血红蛋白量的检查,以及对红细胞形态学或生化改变的检查,对诊断和鉴别某些疾病具有重要临床意义。

二、参考区间1、仪器法,静脉采血成年男性:(4.3~5.8) ×1012/L成年女性:(3.8~5.1)×1012/L新生儿:(6.0~7.0) ×1012/L2、红细胞计数医学决定水平高于6.8×1012/L,应采取相应治疗措施;低于3.5×1012/L,可诊断贫血;低于1.5×1012/L,应考虑输血。

三、检测方法红细胞计数(red blood cell count,RBC)可采用自动化血液分析仪或显微镜检查法进行检测,以前者最为常用。

血液分析仪进行红细胞计数的原理是电阻抗原理,在仪器计数结果不可靠(如红细胞数量较低、存在干扰等)需要确认、不具备条件使用血液分析仪时,可采用显微镜检查法进行红细胞计数。

(一)、血液分析仪检测法血液分析仪检测法的原理主要使用电阻抗原理进行检测。

有的仪器采用流式细胞术加二维激光散射法进行检测,全血经专用稀释液稀释后,使自然状态下的双凹盘状扁圆形红细胞成为球形并经戊二醛固定,这种处理不影响红细胞的平均体积,红细胞通过测量区时,激光束以低角度前向光散射测量单个红细胞的体积和红细胞总数,可使红细胞计数结果更加准确。

红细胞吸水涨破原理

《红细胞吸水涨破原理》

红细胞(Red blood cell,RBC)指的是血液中的最主要的细胞,它们具有圆形的外形和红色的外观.

红细胞的外壁是由两个层所构成的,它们是细胞膜和胞质,其中细胞膜由一层生物膜和一层脂质膜组成。

当毛细血管收缩时,会使血液流量减少,这将导致血液中的渗透压降低,此时血液中的红细胞会受到外界压力的拉伸,也就是吸水涨破的现象。

这种吸水涨破现象,是由于水的物理性质和红细胞膜的特点所造成。

一方面,由于水具有渗透性,血液中渗透压的降低会导致水从高渗透压处移动到低渗透压处,这就是所谓的膜渗透。

另一方面,红细胞膜的特点使得它能够有效抵抗外界压力的作用。

红细胞膜由两层结构构成,它们之间有空隙,当外界压力变大时,红细胞就会被拉长,这就是所谓的拉伸效应。

因此,红细胞收缩吸水涨破的原理是由于水的物理性质和红细胞膜的特点所造成的,当外界压力变大时,红细胞就会受到拉伸,因此从而使得血液中的渗透压降低,最终使得水从高渗透压处移动到低渗透压处,从而导致了红细胞吸水涨破的情况。

- 1 -。

血液中的细胞工作原理

血液中的细胞是通过特定的工作原理进行各种生物学功能的执行。

以下是血液中细胞的一些常见工作原理:

1. 红细胞(红血球):红细胞主要负责携带氧气到身体各个部位,并将二氧化碳带回肺部呼出。

红细胞内含有大量的血红蛋白,血红蛋白能够与氧气结合形成氧合血红蛋白,从而进行氧气运输。

这一过程是通过红细胞膜上的脂质双层以及蛋白质通道来实现的。

2. 白细胞(白血球):白细胞是身体的免疫细胞,主要负责抵御感染、清除病原体和修复组织损伤等任务。

不同类型的白细胞有不同的工作原理。

例如,中性粒细胞通过吞噬病原体并释放消化酶来摧毁它们;淋巴细胞通过识别并攻击具有特定抗原的细胞来调节免疫应答。

3. 血小板:血小板是细小的细胞片块,主要起止凝血过程。

当血管受损时,血小板会迅速聚集到伤口处,形成血小板血栓以阻止出血。

这一过程中,血小板的表面会释放一些物质,如血小板激活因子和粘附分子,并与其他血小板和凝血蛋白质相互作用,形成血小板聚集。

总体来说,血液中的细胞通过其特定的结构和功能分工,协同工作起止保持身体正常功能的平衡。

红细胞和血红蛋白讲稿各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢一、红细胞和血红蛋白的检验红细胞的生成起源于从造血干细胞分化来的红系祖细胞(BFU-E和CFU-E),在红细胞生成素(erythropoietin,EPO)的作用下,继续增殖和分化为形态学上可辨认的骨髓原红细胞,并启动红细胞内血红蛋白和血型抗原的合成。

红细胞的主要生理功能是作为呼吸载体从肺部携带氧输送至全身各组织,并将组织中的二氧化碳运送到肺而呼出体外。

红细胞的平均生存时间约为120天,因此成人体内每天约有1/120的红细胞因衰老而被破坏,同时又有相应数量的红细胞和血红蛋白生成以维持动态平衡,使循环血液中的红细胞和血红蛋白数量能保持相对恒定。

参考值红细胞数血红蛋白成年男性(~)×1012/ L 120~160g/L成年女性(~)× 1012/L 110~150g/L新生儿(~)× 1012/L 170~200g/L临床意义(-)红细胞及血红蛋白增多是指单位容积血液中红细胞数及血红蛋白量高于参考值高限。

一般经多次检查成年男性红细胞>×1012/L,血红蛋白>170g/L;成年女性红细胞>×1012/L,血红蛋白>160g/L时即认为增多。

可分为相对性增多和绝对性增多两类:1.相对性增多是因血浆容量减少,血浆中水分丢失,血液浓缩,使红细胞容量相对增加。

见于严重呕吐、腹泻、大量出汗、大面积烧伤、慢性肾上腺皮质功能减退等。

2.绝对性增多临床上称为红细胞增多症(polycythemia,erythrocytosis),可由多种原因所引起。

按发病原因可分为继发性和原发性两类,后者即真性红细胞增多症。

(1)继发性红细胞增多症:是非造血系统疾病,发病的主要环节是血中红细胞生成素增多。

l)红细胞生成素代偿性增加:因血氧饱和度减低,组织缺氧所引起。

红细胞增多的程度与缺氧程度成正比。

红细胞和血液氧合作用的生理学原理血液是人们生命活动中不可或缺的一部分,而红细胞作为血液中的主要成分,承担着重要的氧合作用。

本文将介绍红细胞和血液氧合作用的生理学原理,以及相关的机制和影响因素。

一、红细胞的结构和功能红细胞是血液中最常见的细胞类型,其主要功能是运输氧气和二氧化碳。

红细胞内含有丰富的血红蛋白,血红蛋白能够与氧气结合形成氧合血红蛋白,从而实现氧气的运输和释放。

红细胞的结构独特,呈现出双凹形状。

这种形状的设计使得红细胞在循环系统中能够更好地适应各种外部环境,并提高氧气的承载能力。

此外,红细胞富含的血红蛋白分子也增强了其与氧气结合的能力。

二、血液氧合作用的机制血液氧合作用指的是红细胞内的血红蛋白与氧气结合,形成氧合血红蛋白的过程。

这个过程可以通过气体弥散的方式进行。

当氧分压较高的气体与氧分压较低的气体接触时,氧分子从高压区域向低压区域移动。

在肺部,肺泡内氧气分压较高,红细胞内的血红蛋白与氧气结合形成氧合血红蛋白,血液中的氧气浓度逐渐增加。

然后,氧合血红蛋白会通过血液循环运输到身体各个组织和器官。

在组织和器官中,氧分压较低,与氧合血红蛋白结合的氧会释放出来,进入细胞内进行代谢过程。

同时,细胞产生的二氧化碳会与红细胞内的血红蛋白结合,形成二氧化碳血红蛋白并通过血液循环运输到肺部,经由呼吸排出体外。

三、影响血液氧合的因素1.肺功能:肺部的健康状况直接影响氧气与血红蛋白结合的效率。

如呼吸道疾病或肺部感染等会影响气体弥散,从而降低血液氧合能力。

2.红细胞数量和质量:红细胞的数量和质量对血液氧合作用至关重要。

例如,贫血患者由于红细胞数量减少,会导致氧气的运输减少,降低血液氧合能力。

3.血红蛋白含量:血红蛋白的含量直接决定了氧与血红蛋白结合的能力。

血红蛋白含量过低会影响氧气的运输和释放。

4.环境因素:环境中的氧气含量和压力也会影响血液氧合能力。

例如,高海拔地区氧气稀薄,会导致血液氧合能力降低。

综上所述,红细胞和血液氧合作用的生理学原理涉及到红细胞的结构和功能、血液氧合的机制以及影响血液氧合的因素。

红细胞的生成主要原理

红细胞的生成主要原理是通过造血干细胞进一步分化成红细胞的过程,这个过程称为红细胞生成。

1. 在骨髓中,造血干细胞分化为原始造血细胞。

2. 原始造血细胞经过多次分裂和分化,形成早期红细胞前体细胞。

3. 早期红细胞前体细胞继续分化,最终形成正常的红细胞。

4. 在这个过程中,细胞会经历形态上、功能上的变化,包括失去细胞核、产生血红蛋白等。

5. 成熟的红细胞被释放到血液中,进入循环系统,携带氧气和二氧化碳。

红细胞的生成主要受到体内红细胞数量、质量和氧气供应的调节。

当机体需要补充红细胞时,调节机制会促进红细胞的生成;相反,当红细胞过多或氧气供应充足时,调节机制会减少红细胞的生成。