先秦时期四川地区早期城市发展研究共42页文档

- 格式:ppt

- 大小:5.13 MB

- 文档页数:42

杨占风(成都文物考古研究所)摘要:绳纹是成都平原先秦文化最主要的纹饰,文中将绳纹的发展分为六个年代组,结合各年代组内绳纹陶罐及伴出陶器的变化,将成都平原先秦文化分为六个发展时段。

发展是一脉相承的,又具有明显的阶段性;本土文化的发展是主流,同时不断吸收外来的文化因素。

最后提出成都平原先秦文化可划分为宝墩文化、三星堆文化、十二桥文化、新一村文化四支考古学文化。

关键词:成都平原;绳纹演变;绳纹陶罐;文化变迁成都平原的先秦文化一般认为从早到晚依次经历了宝墩文化、三星堆文化、十二桥文化和上汪家拐遗存[1]四个文化发展阶段。

当然也有不同的观点,有学者将三星堆遗址统归入三星堆文化,[2]即将三星堆遗址包含的宝墩文化遗存、三星堆文化遗存、十二桥文化遗存皆归入三星堆文化。

也有学者提出将宝墩文化四期遗存作为一支独立的考古学文化,即鱼凫村文化。

[3]不同的学术观点,必然会促进人们的深入思考,推动研究的不断进步。

然而成都平原先秦文化研究有着先天的局限性(完整陶器少),出土的陶器绝大多数只保留口沿或底部,使得很多陶器无法清晰、准确地归类,型、式的划分更是举步维艰,致使传统的类型学研究陷入了困境,给考古学文化的界定与区分、文化的传承与发展等多方面的研究带来了较大困难。

这些在关联比较紧密的文化之间体现得尤为明显,如宝墩文化四期[4]与鱼凫村文化[5]关系、三星堆文化与十二桥文化关系、以及一批兼有三星堆文化因素和十二桥文化因素遗存的文化归属问题等。

绳纹是成都平原先秦文化中最常见、数量最多的纹饰,在纹饰中占据绝对的主导地位。

装饰绳纹的陶罐在各文化阶段的陶器群中均属主体器类。

绳纹及绳纹陶罐的演变能够反映出成都平原先秦文化发展的大致脉络。

一绳纹的演变绳纹的施纹方法大体分为拍印和滚压两种,这两种施纹方法在成都平原先秦文化的绳纹中都有使用,发现有拍印绳纹的工具绳纹陶拍。

[6]如果想准确的区分出拍印绳纹和滚压绳纹,乃至这两种施纹方法在文化发展过程中的变化,需要在大量实验的基础上对绳纹做详细的比对、统计。

四川古文化序列概述赵殿增(四川省文物考古研究所)四川盆地是巴蜀文明的起源和发展的摇篮,是中华文明的发祥地之一。

20世纪以来特别是近二十年来的考古发现,为我们探讨四川古文化的内涵和发展序列提供了丰富的实物资料,并涌现出一批颇有见地的研究成果。

这里在吸收前辈和今人学者的成果的基础上,提出一些看法,作为引玉之砖。

本文主要是概述一下四川盆地及周边地区汉代以前古文化的地域分布、年代序列、发展过程的简况,略谈各期各区文化之间的基本关系,以及长江上游古代文明和古蜀历史发展的简要历程。

长江上游的古文化最早产生于一二百万年前的更新世早期。

其中最重要的代表是两处早期人类化石——“巫山猿人”和“元谋猿人”。

“巫山猿人”出土在四川省巫山县大庙镇龙骨坡村,发现有四颗猿人牙齿和一段下颌骨,距今年代约204万年前⑴,同出的有石器和兽骨,称为“龙骨坡文化” ⑵。

“元谋猿人”出土在云南省元谋县上蚌那村,发现有两颗猿人的上门齿,距今年代约170万年前,同出的有石器和用火遗迹⑶。

这些发现对探索人类起源具有重要意义,也证明长江上游有悠久的古文化历史,是人类重要的起源地之一。

在数万年前的更新世晚期阶段,长江上游发现有多处古人类化石和旧石器时代文化。

在四川盆地就有“资阳人”⑷、“铜梁人” ⑸、鲤鱼桥文化⑹、富林文化⑺、回龙湾洞穴遗址⑻等众多文化遗存,表明数万年前长江上游己是古人类的一处重要聚居地。

进入数千年前的新石器时代,四川盆地及周边地区的古文化遗存不仅数量大大增加,而且各地区文化面貌呈现出不同的特征,开始形成一些区系文化类型。

它们之间文化因素和面貌有明显的区别,同时又在不同阶段不同层面上产生过各种形式的联系。

各地区性文化本身特色都非常明显,它们之间横向的区别远大于纵向的联系,因此还未能形成清晰的年代谱系。

对四川盆地的新石器时代文化,主要是分区来进行介绍的,各区的年代先后参差不一。

不过从总的时代来看,大约存在着一种从盆地外缘向内部发展的趋势,其中可能主要是从北面、东面和西北面向盆地中心区域发展。

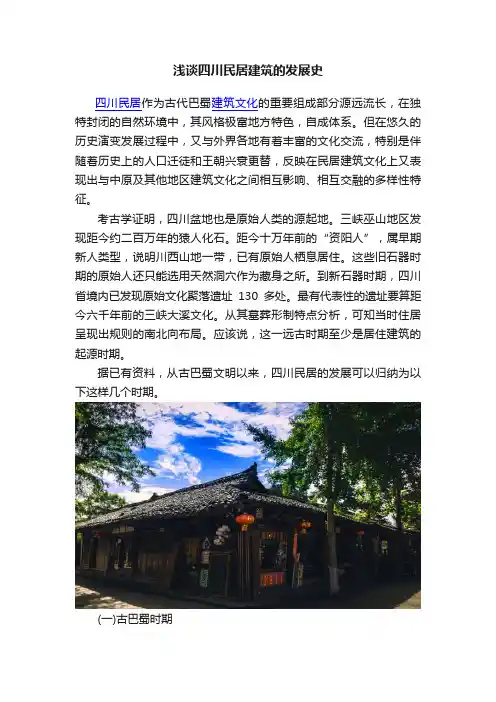

浅谈四川民居建筑的发展史四川民居作为古代巴蜀建筑文化的重要组成部分源远流长,在独特封闭的自然环境中,其风格极富地方特色,自成体系。

但在悠久的历史演变发展过程中,又与外界各地有着丰富的文化交流,特别是伴随着历史上的人口迁徒和王朝兴衰更替,反映在民居建筑文化上又表现出与中原及其他地区建筑文化之间相互影响、相互交融的多样性特征。

考古学证明,四川盆地也是原始人类的源起地。

三峡巫山地区发现距今约二百万年的猿人化石。

距今十万年前的“资阳人”,属早期新人类型,说明川西山地一带,已有原始人栖息居住。

这些旧石器时期的原始人还只能选用天然洞穴作为藏身之所。

到新石器时期,四川省境内已发现原始文化聚落遗址130多处。

最有代表性的遗址要算距今六千年前的三峡大溪文化。

从其墓葬形制特点分析,可知当时住居呈现出规则的南北向布局。

应该说,这一远古时期至少是居住建筑的起源时期。

据已有资料,从古巴蜀文明以来,四川民居的发展可以归纳为以下这样几个时期。

(一)古巴蜀时期四川古代文明开化很早,相传夏氏民族即发祥于岷江流域,至今川西北的北川县有“大禹故里”传说。

四川古史传说中“蚕丛”、“鱼凫”、“开明”、“杜宇”等开国时代,已有不少营造的实例。

从甲骨文记载中可知,蜀在殷商时已是西南的一个大国。

蜀国与巴国都曾派勇士帮助周武王灭紂。

“巴师勇锐,歌舞以凌”是为史载。

距今三干至四千年的广汉三星堆遗址,可能就是古蜀国的遗址,反映出这一时期的房屋比西安半坡村的浅穴居有所进步。

其平面多呈圆形和正方形,小者十余平方米,可能为小家庭居住;大者六十余平方米,可能为母系族长之居或“公所”。

房屋分布密集。

三星堆文化后期出现长方形建筑和分间及敞门斗处理,可以看出向父系社会过渡的迹象,并开始注意向南的朝向。

成都十二桥商周时期干栏木结构居住建筑遗址的发现,反映了川西平原湖沼地区的典型住居形态,已具有后世四川民居的雏形,充分表现出穴居体系和干栏体系在同一地区综合发展,而又以干栏体系为主的建筑特征。

专题01 先秦时期:中国境内早期人类与文明的起源、早期国家与社会变革目录【考点过关练】考点01 中国境内早期人类与文明起源考点02 早期国家与社会变革【真题实战练】【重难创新练】考点01 中国境内早期人类与文明起源1.这个早期人类遗址出土的猿人化石、石制品、哺乳动物化石种类数量之多,以及用火遗迹之丰富,都是同时代其他遗址所无法相比的。

出现这段参观导词的旅游景点是在()A.云南元谋县B.北京周口店C.浙江余杭D.陕西西安2.下图是《河姆渡遗址》邮票,展示了我国河姆渡居民的生产生活状况。

据此可以得出的结论是()①他们种植的农作物是水稻②他们主要使用青铜农具③他们居住的是干栏式房屋④他们已学会了制作舟船A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④3.1937年4月清明节,国共两党派代表同祭中华民族始祖轩辕黄帝,2012年4月清明节前台湾当局领导人马英九率台湾官员在台北主持遥祭黄帝陵典礼,意欲凸显“慎终追远”“源远流长”等中华文化的核心价值,是高于政治层次的文化历史层次。

对两次祭奠黄帝陵共同传达的信息解读正确的是()A.祖国统一已经达成共识B.文化认同提高了民族凝聚力C.救亡图存激发了民族认同感D.海峡两岸均认同“一个中国”考点02 早期国家与社会变革4.“一玉口中国,一瓦顶成家,都说国很大,其实一个家;一心装满国,一手撑起家,家是最小国,国是千万家。

”这首《中国》激起了无数人的爱国热情,在中国历史上,将国和家融为一体的制度是()A.科举制B.郡县制C.行省制D.分封制5.1899年,北京的官员王懿荣确认刻在甲骨上的符号是一种古文字,由此甲骨文“重见天日”。

下图是甲骨文、金文、篆书等与楷书的“水”字,这说明甲骨文()字源演变A.是中国发现最早的文字雏形B.对后世的造字方式产生重要影响C.阻断了后世文字的创新发展D.是研究先秦时期历史的重要资料6.据下图所示商周时期的青铜器可见,其制作()A.方法简单B.工艺高超C.材料单一D.种类齐全7.《管子》成书于战国时期,其中提到,农夫必须有铁制的耒、耜、铫(yáo,古代的一种大锄),女工必须有针和刀,制车工必须有斤、锯、锥、凿,否则就不能很好地完成工作。

长江上游文明的起源、形成与发展——兼论成都平原先秦文化的发现及意义---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编辑整理: 编辑:王力时间:2012年10月12日来源:管理沟通培训过去,人们探索长江流域的古代文明,历来认为长江的中游和下游是中国文明起源和发展的核心地区,而对于长江上游文明的研究,则未引起重视。

80年代中期以来,随着长江上游地区考古工作的不断开展,特别是近年来,四川成都平原一系列事关文明起源的重大考古发现和发掘,证明长江上游同样有着悠久灿烂的历史文化,也是中国古代文明的发源地之一。

目前,在以四川成都平原为中心的长江上游地区,已从考古学角度建立起了该区域先秦文化的发展序列(1),即从宝墩文化,到三星堆文化,再到十二桥文化,最后到晚期巴蜀文化。

其时间从新石器时代晚期,经夏商周,到春秋战国,历时二千余年。

与之考古文化同样发达的长江上游文明,正是循着这个文化序列,经历了从起源,到形成,再到发展的漫长而艰辛的演进过程。

迄今成都平原考古发现的一批批规模空前的中心聚落和城址,以及许多为世人所瞩目的珍贵历史文物,无不显示其作为中国古代文明区域中心的特殊地位。

本文试图就长江上游文明的起源、形成和发展作一些初步的探讨。

一、长江上游的自然地理态势长江发源于我国青藏高原的唐古拉山,自西向东主要流经四川、湖南、湖北、江苏、江西、浙江等地,终在上海注入东海。

全长6300公里,流域面积180余万平方公里,为亚洲第一长河。

位于长江上游地段的主要是青藏高原东缘的高原地区和四川盆地。

据地质学家考证,青藏高原远在第三纪末期时,海拔仅一二千米,气候温暖湿润,动植物资源十分丰富。

后来,由于印度板块与欧亚板块发生猛烈碰撞,导致这一地带隆起升高,形成面积达220万平方公里,平均海拔4000米以上的巨大高原,号称”世界屋脊”。

四川发展史根据考古发现,200多万年前旧石器时代早期,四川便开始有了人类活动。

四川境内有已被命名的旧石器时代文化遗址四处。

距今7~8千年的时候,四川地区逐渐进入新石器时代。

新石器时代遗址分布很广,目前已发现200多处,其中最具代表性的有广汉三星堆遗址、广元营盘梁遗址、西昌礼州遗址等。

约4~5千年前,四川地区进入上古传说时期,这一时期大约同中原的夏、商、周时期相当。

此时的古史传说内容主要关于上古四川先王世系和活动,较著名的有大禹导江、杜宇化鹃等。

尽管没有史料记载,但三星堆、金沙、十二桥等遗址的考古发掘和口头传说证明,最迟到商代,成都平原已经进入奴隶社会。

大约在夏商时期,蜀人部落从今茂县一带迁徙至成都平原。

“三代蜀王”之后,大约相当于中原西周末期,杜宇王朝建立,其间蜀国的都城迁至郫邑(今郫县),杜宇王朝采用君主世袭制,势力强大,其势力基本覆盖了整个四川盆地。

大约相当于春秋早期,杜宇氏禅位于治水有功的蜀相鳖灵,鳖灵建立了开明王朝。

开明王朝定都于广都(今双流),起初国力强盛,大约在公元前4世纪,开明九世开始仿效华夏礼乐制度,并把都城从广都迁往成都,也就有了苌弘化碧的传说。

秦惠文王更元九年(前316年),秦国为统一天下做准备,从石牛道讨伐蜀国。

秦攻占蜀国后,设蜀、汉中两郡。

四川地区逐步实行秦国的制度,开始进入封建社会。

秦昭襄王至秦庄襄王年间(前227年~前247年),李冰担任蜀郡太守,采取了许多开发蜀地的重大措施,比如修建都江堰,疏通检、郫二江(今南河、锦江),使成都平原日渐富饶,为秦始皇统一中国提供了重要的物质保证。

西汉以后四川地区社会、经济、文化迅速发展,繁华程度超过关中地区而被誉为“天府之国”,美称相沿至今。

汉景帝年间,文翁出任蜀郡太守,在成都建立中国首个官办学堂“文翁石室”,从此蜀地学风大盛,可与齐鲁地区相媲美。

西汉末,公孙述占据益州,国号“成家”,建都成都。

东汉末,益州又被刘焉刘璋父子割据(189年~214年)。

四川的历史文化简介

四川历史悠久,文化灿烂,是中国古代文明的重要发祥地之一。

成都平原和川东、川南的盆地,是古蜀文明的发源地。

从旧石器时代晚期开始,就有古人类在这片土地上生息繁衍。

新石器时代,先民们在四川盆地一带创造了灿烂的古代文化。

距今5000年前的仰韶文化时期,四川盆地已出现了早期农业。

公元前3世纪起,四川盆地周围的古蜀王国逐渐衰落,成都平原先后有许多诸侯国先后建立。

从公元前3世纪开始,四川盆地西部的巴、蜀两国先后建为小国或部落联盟。

公元前3世纪至公元5世纪,先后出现了秦、汉两个大一统王朝。

秦汉时期是四川经济发展的重要时期。

秦统一六国后,实行了一系列有利于四川经济发展的政策。

西汉时,四川经济继续发展,成为全国最富裕的地区之一。

东汉以后,成都平原和川东、川南地区逐渐成为全国最富庶的地区之一。

三国时期蜀汉政权建都成都,成都成为中国古代最重要的商业城市和文化中心之一。

—— 1 —1 —。

图一 嘉陵江中游(阆中至仪陇段)文物点分布图郑家坝遗址 2.滕王阁崖墓群 3.兰家坝遗址 4.王家嘴遗址 5.青龙堡遗址 6.朱家山坪上遗址 7.姜家坝遗8.白沙坝遗址 9.玉皇观崖墓 10.文昌村宋代砖室墓 11.朱家坝墓地 12.佛耳村崖墓群 13.彭城坝遗址 谢家山崖墓群 15.王家坝遗址 16.羊角坝遗址 17.阳通坝墓地 18.西河村遗址 19.彭家坝明代墓群 20.清庙墓地 21.报本寺遗址 22.小寨村宋代崖墓群 23.汤家坝遗址 24.陈家坝窑址 25.海螺沟崖墓群 26.石坝崖墓群 27.王家坝崖墓群(一)郑家坝遗址位于阆处,处于嘉陵江右岸的一级阶地上,背靠大雁山。

地理坐标为北纬31°鉴于该遗址的重要性,我们对该遗址现存阆中市博物馆的7件征集器物进行了整理。

包括鼎、钟、器座3件青铜器,斧、锛、铲、杵4件石器座 1件。

征∶1,呈亚腰状,中空。

口沿内折,直领,束腰,腹下部呈喇叭状,器底等距分布四个矮小足。

腹部饰有两组对称的纹饰,以云雷纹衬底,中部铸刻有兽面纹,左右两侧各有一站立的鸟状纹饰。

高29.8、口径18、底径22.4厘米(图四∶1、2)。

鼎 1件。

征∶2,残破不堪,变形严重。

直口,方唇,窄折沿,弧腹,下腹等距分布三个柱状足,仅存一足,其余足的痕迹尚存。

腹上部铸刻有一圈纹饰,以三个等距的扉棱间隔成三组相同的纹饰,上、下各饰一组圆圈纹,中部饰三组云雷纹,各组之间用弦纹相隔。

腹下部铸刻有一方框,框内有铭文,似“权”字。

口径18.2、通高19.2厘米(图四∶3、4)。

石斧 1件。

征∶3,体呈长方形,双面弧刃,器表可见击打的疤痕。

长7.4、宽4.7、厚2厘米(图五)。

(三)王家嘴遗址位于阆中市迎恩街王家嘴社区,处于嘉陵江左岸二级阶地。

地理坐标为北纬31°35′14.5″,57′26.3″,海拔364米。

因遗址位于主城区范围,几乎被现代建筑及道路占压,现仅存一块南北长约150、东西宽约100米,面积约1.5图三 郑家坝遗址出土陶器平底器(采∶4、采∶3) 2、4.小平底罐(采∶5、采∶6) 3、6.鼓腹罐(采∶2、采∶万平方米的建筑预留空地。

古蜀都城寻蜀根古蜀文化纵古今一、郫县的起源1、“郫”字的注解郫从卑从阳,卑者地势低洼的地方,阳是岷山之阳,那么郫的本意就是岷山以南的广大地势低洼的地方。

2、郫县的形成到公元前316年秦灭巴蜀之后设立郡县制,郫县是秦国最早的设立的郡县之一,距今已有2300多年的历史。

郫县作为县名这个名称一直延用至今,从未改过。

3、古蜀都城地位的确立最早在距今4000年左右,郫县在今古城遗址出现了成都平源史前城址聚落,它是成都平原最早的政治中心之一,具备了早期都邑形态,在西周末时期望帝杜宇“治汶山下邑曰郫”《蜀王本纪》,在《华阳国志》记载望帝杜宇“移至郫邑”,郫县作为文献中记载的最早都城地位确立。

开明时九世将郫邑移至成都,表明从望帝到开明九世之间郫县一直是古蜀国的重要都邑所在地。

秦灭巴蜀后,张仪筑郫城,郫城是秦国灭蜀之后最重要的城址之一,但现在郫城的位置未确定,在现郫县城北的杜鹃城遗址有人认为它是望帝杜宇的都邑,经近年的考古证明杜鹃城遗址实际上是西汉早期郫县的县城治所,只不过我们现在的县城位置南移罢了。

从这些史实表明郫县是古蜀故都,是有历史和考古依据的,郫县古文化的一个重要特色就是都城文化。

二、郫县与蜀文化的关系1、蜀文化它主要是指川西平原地区从最早建立古蜀国到现在人们所创造的一切物质文明和精神文明的组合,我们考古学一般把古蜀文化界定为从古蜀国建立到汉代初期古蜀人创造的文化。

2、郫县与蜀文化的关系古城遗址的考古发现,表明郫县是古蜀文明的发祥地之一。

望帝杜帝和丛帝开明是古蜀国的两个重要始祖和前驱,以他们为代表的望丛文化是古蜀文化的重要组成部分,汉代扬雄、严君平、何武,宋代张俞、司马光等是蜀文化的重要缔造者和有机组成部分。

3、郫县与三星堆、金沙遗址之间的关系三星堆遗址鼎盛时期的遗存是古蜀鱼凫王朝创造的文化,而望帝杜宇是鱼凫王朝的继任者,他们之间有一个文化传承关系,都是古蜀文化的重要组织部分。

金沙遗址极有可能是杜宇王朝有遗存,而成都市商业街船棺是开明氏五世左右的王室家族墓地,所以郫县的以望丛文化为代表的古蜀文化与三星堆遗址、金沙遗址、船棺葬遗址为代表的古蜀文化有着极其紧密的联系。

先秦巴蜀文化研究概述先秦巴蜀文化研究主要关注中国古代历史时期,尤其是先秦时代(公元前770年至公元前221年)在巴蜀地区(今四川、重庆一带)的文化面貌、社会结构、思想传承等方面的研究。

这一地区在中国古代历史和文化中具有独特的地位,其文化与中原地区有所异同,因此引起了学者们的广泛关注。

以下是先秦巴蜀文化研究的一些概述性内容:1.地理环境:巴蜀地区地理环境复杂,山脉纵横、江河纵横,这种特殊的地理环境影响了该地区的经济、社会和文化发展。

地形的复杂性可能促使了一些独特的文化特征的形成。

2.文化异同:先秦时期的巴蜀地区在文化上既受到中原文化的影响,又保留了一些独特的本土文化。

巴蜀文化与中原文化之间的相互作用和交流,是研究的重要方向之一。

3.历史文献:先秦时期的巴蜀地区,特别是古蜀文化的研究,往往依赖于历史文献的考古学研究。

一些出土的竹简、青铜器、石刻等都为研究提供了宝贵的实物资料。

4.宗教信仰:巴蜀地区的宗教信仰也是研究的重要方向。

例如,巴蜀地区的一些山川神信仰、祭祀活动等,反映了当地人民的宗教文化。

5.政治制度:巴蜀地区在先秦时期曾经有过一些独特的政治制度和社会结构。

研究者关注这些巴蜀地区的政治组织形式,以及与中原地区的差异和联系。

6.思想传承:巴蜀地区的思想传承也是研究的重要方向。

在这一地区,早期的思想家和学者可能对后来的文化传承产生了深远的影响。

7.考古发现:考古学在先秦巴蜀文化研究中扮演着关键角色。

一些考古发现,如古代遗址、墓葬、器物等,为研究者提供了关于当地文化的直接证据。

总体而言,先秦巴蜀文化研究是一个综合性的领域,涉及考古学、历史学、文学、宗教学等多个学科,旨在深入挖掘这一地区在古代中国文化历史中的独特贡献和地位。

成都的发展历程成都,古名蜀都,位于中国西南地区四川盆地中部,是四川省省会,也是中国西南地区重要的政治、经济、文化中心。

成都的发展历程源远流长,始于古代蜀国,至今已有2500多年的历史。

下面我将为大家介绍成都的发展历程。

成都最早见于历史记载的是公元前316年蜀郡治所,而作为一个重要的城市,成都的历史可以追溯到公元前7世纪的战国时期。

公元前316年,蜀郡府迁至成都,将其改名为成都府。

西汉时期,成都成为西南地区的政治、军事重镇。

而蜀汉时期,成都更是兴盛一时,绵延三国十六年之久。

三国时期蜀汉的兴起,使成都逐渐成为西南地区的文化和商业中心。

但在历史的长河中,成都也曾多次遭受战乱所扰。

唐朝时期,成都作为一个重要的军事要塞,曾多次充当政权更迭的舞台。

五代时期,成都成为后蜀的都城,到南宋时期逐渐恢复繁荣。

而明清时期,成都成为四川行省的首府,同时也是中国西南地区最繁荣的城市之一。

进入20世纪,成都的发展得到了新的机遇和挑战。

改革开放以来,成都经济快速发展,城市面貌面貌焕然一新。

1980年代,成都率先推出了大规模的城市建设和市场经济开放,成为四川省经济的支柱。

从此以后,成都开始发展以电子信息、现代制造、生物医药、金融服务为主的新兴产业。

2000年后,成都更是加强了与国内外的交流与合作。

2006年,成都获得了世界遗产名录中的“都江堰景区”和“峨眉山-乐山大佛景区”的认定,进一步推动了成都旅游业的发展。

2010年,成都成功举办了世界园艺博览会,进一步提升了成都的国际影响力。

如今的成都已经成为一个现代化大都市,经济实力和综合实力位居中国西部城市之首。

成都的地理位置优越,交通便利,是距离中国内陆其他城市最近的城市之一,这使得成都成为西南地区的物流中心和商业中心。

同时,成都也是中国大陆最重要的科研教育基地,拥有众多的高等院校和科研机构。

在城市建设方面,成都以其独特的魅力和活力不断吸引着国内外人士。

成都的天府新区、世纪城、武侯祠等一系列重点工程的建设,不仅提升了城市的形象,也为当地人民提供了更好的生活和发展环境。

四川省的历史与文化四川是中国重要的历史文化名城,自古以来便是商贾云集、文人墨客聚集之地。

它的历史和文化在整个中国乃至世界都有着重要的影响。

本文将从四川的历史和文化两个角度出发,探究四川独特的文化底蕴。

一、四川的历史四川是中国西南地区的一个省份,它因地理位置的特殊性,成为了中国西南地区的中心城市。

从古代到现在,四川都是经济、文化、政治、天文和地理重要的地方。

1. 古代史四川省的历史可追溯到距今四千年前的新石器时代。

随着时间的推移和历史的变迁,四川形成了类似玉蒲团和双手的地理形状,其南北贯穿东西,形成了四川盆地。

在远古时代,四川就有人类对自然的利用和对粮食的种植。

四川古代文明的发展历程漫长而丰富,迄今已有数千年历史。

在中国的封建王朝中,四川一直是重要的政治和文化中心,受到诸多中央王朝的关注和支持。

汉代统治者更是在四川设立了益州、巴州、荆州、交州四个州,以巩固对西南地区的统治和管理。

随着时间的推移,四川积累了丰富的文化历史和古迹。

2. 近代史近代,中英战争后,四川开始走上了现代化建设的道路。

1896年,成都地震摧毁了大量的古建筑,但同时也促进了现代化建设。

四川在当时成为了中国一级行政建制的省份,随后奠定了其在中国西南地区的重要地位。

从四川军阀到江瀛玫的“烟袋斗篷”,再到抗战时期的“长征”和“太行山”,四川的历史事件载入了中国现代历史的史册中。

二、四川的文化四川是中国文化的重要承载地之一。

从古典文学到民间艺术,四川省的文化遗产丰富多彩。

除了历史上的影响,四川在现代文化的发展中也取得了很大的进步。

1. 传统文化四川是中国传统文化的重要代表之一。

四川的茶道、武侠小说、麻将、川剧等都在国内和海外范围内有着很高的知名度和影响力。

四川的文化也融合了各民族的文化素质,川剧便是川文化和少数民族艺术的典范。

在传统文艺创作中,四川成语、歌谣、曲艺、小说、诗歌、书法、绘画等传统文艺形式,都有着深厚的文化底蕴。

2. 现代文化四川的现代文化发展非常迅猛。