少林武术的形成与发展

- 格式:doc

- 大小:19.00 KB

- 文档页数:7

少林武术发展简考(二)少林武术是中国武术的重要流派之一,有着悠久的历史和丰富的文化内涵。

它起源于中国河南少室山的少林寺,发展至今已有千余年的历史。

少林武术以其独特的拳法、腿法、器械等技艺,以及强健的体魄和坚韧的意志,享誉中外。

少林武术的发展可以分为三个阶段:初创、壮大和扩展。

在初创阶段,少林寺的武僧们主要通过修炼僧兵技艺来强身健体,并保卫寺院的安全。

他们在练习中总结经验,逐渐形成了一套完善的武术体系。

在唐朝时期,少林武术开始向外传播,受到了武将、武器商等人的青睐,进一步壮大了自己的力量。

在壮大阶段,少林武术逐渐形成了独特的风格和特点。

少林武术注重肢体的柔韧性和爆发力,讲究以意驭力,通过内外兼修的方式进行训练。

其拳法融合了太乙拳、八极拳、六合拳等多种拳法的特点,腿法则包括连环腿、竹筒腿、跳腿等,多种器械如棍、剑、刀、叉等也得到了充分发展。

少林武术注重内功的修炼,如呼吸控制、神气凝聚等,从而达到身心统一的境界。

在扩展阶段,少林武术开始走出寺院,广泛传播于社会各个阶层。

它不再仅仅是僧侣们的修行方式,而是成为了一种全民健身运动和文化传承的载体。

少林武术的技艺和精神逐渐被人们认同和尊重,形成了独具特色的少林文化。

少林寺也成为了中国武术的重要研究和传承基地,培养了众多的武术大师和传人。

值得一提的是,少林武术不仅在国内有着广泛的影响力,也受到了国际社会的认可和喜爱。

少林寺的武僧们多次在国际武术大赛中获奖,成为中国武术的代表性人物。

为了更好地传承和推广少林武术,少林寺还开设了各类培训班和文化交流活动,吸引了众多中外学员的参加。

少林武术的发展经历了初创、壮大和扩展三个阶段。

它不仅是中国武术的重要流派,也是中国文化的瑰宝之一。

少林武术以其独特的技艺、精神和文化内涵,成为了中华民族传统文化的重要组成部分,为后人留下了宝贵的精神财富。

随着社会的发展,少林武术将继续传承和发展,为人们带来更多的快乐和意义。

少林武术的起源发展少林武功起源于有天下第一名刹之称的嵩山少林寺,这座名寺位于今河南省登封县嵩山。

北魏时期,天竺僧人跋陀由西域跋涉入中原,他见嵩山很像一朵莲花,便有意在“花”中立寺。

北魏太和十九年(公元495年),孝文帝尊跋陀所愿在嵩山建寺供养跋陀。

嵩山东为太室山,西为少室山,各拥三十六峰,峰峰有名,少林寺就是在竹林茂密的少室山五乳峰下,故名“少林”正所谓“武以寺名,寺因武显”,少林寺之所以名传古今,是因为它发展了少林武术的缘故。

少林武术的起源年代可以追溯到北魏年间(公元386-534年),距今已有一千五百多年的历史。

由于少林寺是皇家的寺院,朝廷赏赐了众多农田和庞大的田产。

所以少林寺僧丁大多习武来保卫这些田产,这就为少林武术的发展创造了条件。

隋末唐初,少林寺方丈为了保护庙宇的安全,从寺僧中选出身强力壮、勇敢灵巧或善于拳击械斗者组织成一支专门队伍。

最初,他们的任务是护寺,以后寺僧参与了政治活动,寺养僧兵,形成武僧。

客观形势要求武艺向精湛的技击方面发展,他们便开始了有组织的、严格的僧兵训练。

在少林的历史上,曾有一代又一代的僧兵僧、将以其显赫的武功,为民族、为正义而战。

从此,少林寺才使天下豪杰代代向往。

而在这些故事中,以十三棍僧助唐王最富传奇色彩,隋朝末年,隋将王世充拥兵霸占洛阳,自立皇位,定国号为“郑”,并册封他的侄儿王仁则为领兵大元帅,在距洛阳城郊15里的柏谷庄囤聚重兵。

这叔侄二人终日东杀西战,民不聊生。

当时,唐王李渊父子办事顺天理和民情,关内五谷丰登,军队秋毫无犯,但秦王李世民却被王世充困在洛阳监狱内。

少林寺在柏谷庄有上千亩的田地,由13个武艺高强的和尚专管种田护园。

这13个和尚听说李世民被困后立即前往搭救,不仅成功地救出了李世民,并还活捉了王仁则,为秦王立下了汗马功劳。

李世民登基当了大唐皇帝之后,对少林武僧大加封赏,赐少林寺田地四十顷、水碾一具,十三棍僧也都受到封赏,这便是历史上有名的“十三棍僧救唐王”的故事。

少林武术起源想必大家平时也看过很多关于少林的影视剧作品,那么你是否了解一点少林功夫的起源呢?今天随店铺一起来看看吧。

武术产生于我国古代,已有千余年的历史。

它是民族体育和搏斗的一种技艺,汉魏时期,武术运动在全国的传衍已相当广泛。

北魏太和十九年(495年),少林寺创建后,我国古老的武术技艺便落迹寺院,并成为寺僧经常演练的一种业余活动。

在跋陀住持少林寺时,许多身怀武术技艺者入寺为僧,跋陀的弟子惠光、僧稠就是其中的代表人物。

据南北朝梁初慧皎编著的《高僧传》载:跋陀在洛阳时,看见年仅12岁的惠光在天街井栏上反踢毽子,一连踢500个,跋陀及围观者皆“异而观之”。

在如此危险的地方反踢毽子,可见惠光有高超的技艺,这其中当含有武术的成分。

跋陀看到惠光人小艺高,觉得是个奇才,于是把他剃度为弟子,并带回少林寺。

跋陀在少林寺传法时所收的另一个弟子僧稠更是一个武功超群的僧人。

唐张鸶著的《朝野佥载》记述了僧稠及僧众习武的情况:“(僧稠)幼落发为沙弥时,辈甚众,每休假,常角力腾越为戏。

而禅师以劣弱见凌,给侮殴击者相继,禅师羞之。

”僧稠在角力格斗时由于受会武功沙弥的殴击,于是开始发奋练功,最后练得“筋骨强劲”、“拳捷骁武”、“引重千钧”。

他甚至能“横踏壁行”而“跃至梁首”。

先前曾以武功欺侮他的僧人观看了他的武功后“俯伏流汗”。

僧稠、惠光等一批懂武术者聚集于少林寺,说明寺院创立之后,中华传统武术已落迹少林寺。

这为少林功夫的形成奠定了基础。

少林寺创立之后,寺僧开始习武的原因,除了展示本领外,还有一个很重要的原因就是适应自然环境。

地处嵩山深处的少林寺,山势险峻,自然条件恶劣,加之两汉以后社会动乱、强盗四起,为了生存、保护寺院,寺僧就必须有强健的体魄,因而习武健身成为寺僧必不可少的活动。

同时,少林地区林木茂密,猛兽出没,这对少林僧众也构成了极大威胁。

为了抵御猛兽的攻击,寺僧不得不通过习武来增强他们抗御猛兽的能力。

当然,在跋陀之后,随着禅坐在少林寺的逐渐流传,寺僧在长期打坐后,由于身体困倦,静坐后起来活动筋骨或习武以强身也是可能的,在一定程度上也推动了寺僧习武活动的开展。

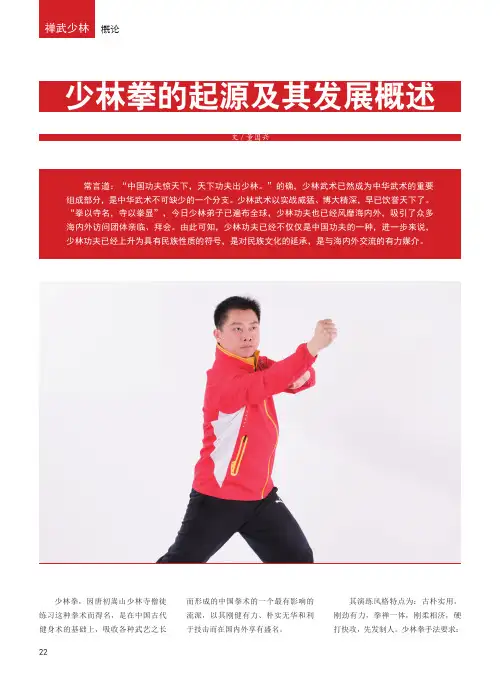

少林武术的产生与演变作者:耿海潮姚亚行来源:《少林与太极》2023年第07期俗话说:“天下功夫出少林,少林武术甲天下”。

少林武术是我国最负盛名的拳种之一,距今已有一千五百多年的历史。

少林武术以刚猛著称,以禅武闻名天下,少林武术源白少林寺,世人皆知。

一、少林武术的产生北魏太和十九年(495年),魏孝文帝为跋陀建寺,因地处嵩山少室山下的密林之中,故得名少林寺。

寺院建立之初,因受到国家保护,日常用度皆由国家供给,僧人相安无事。

但随着朝代的更迭,拥有大量田产的少林寺便时常受到盗贼的掠夺和起义军的滋扰,众僧不得不以武拒敌,以求白保。

僧人起初只习练一些简单的招式,以达到防身自卫,保护寺产之目的。

但日久习练,不断创新,逐渐形成了少林武术。

据说,罗汉十八势、十八手就是少林寺僧最早演练的武术套路。

此外,僧人手中的杖、铲、棍也逐渐成为日常习练之器械,经历代僧人的传授和演练,形成了器械套路。

后人把少林寺众僧演练的拳和械,统称为少林武术。

少林武术之所以在少林寺产生,这不是历史的偶然,而是时代发展的必然。

究其原因有三:其一,少林寺僧人长期参禅静修,日久气血不畅,精神疲倦,困乏无力,需要锻炼身体。

其二,寺院地处嵩山原始密林之中,猛兽出没无常,直接威胁着众僧的生命安全。

其三,少林寺自北魏创建到明代,历受国家封赏,寺产无数,需要保护。

少林寺作为禅宗的发源地,僧人当然以参禅精修为主。

上述诸因,加之历史上遭受的法难迫使寺僧不得不苦练武技,以图强身健体、保卫寺院,以武修禅,禅武合一逐渐成了少林寺僧的传统。

少林武术源于何人?限于年代久远,只能从现存的文献中窥其一二。

据《慧光传》记载:佛陀一日在洛市见沙门慧光,年方十二,在天街井栏上往来踢毽子一连五百。

佛陀奇之,遂欢度为僧,又令弟子道房度得僧稠。

《高僧传》日:僧稠姓孙氏,系出昌黎。

于怀州西王屋山,闻两虎交斗,咆声震岩,乃以赐杖中解,各散而去。

另据《朝野金载》记载:北齐稠禅师,邺人也,每休暇,常以角力腾、趋为戏,变当众亮技;横塌壁行,自西至东风数百步,又跃首至于梁数四,乃引重千钧,其拳捷骁武劲。

少林武术的起源武术可以说是我国的一项特有的运动,不管是在国外还是在国内都比较受到人们的欢迎以及喜爱。

以下是店铺为大家整理的关于少林武术的起源,供大家参考!少林武术的起源少林武功起源于古代嵩山少林寺,并因而得名。

嵩山少林寺位于河南省登封县嵩山少室五乳峰下。

少林寺创建于南北朝时期北魏太和十九年(公元四九五年),是孝文帝为安置印度僧人跋陀前来嵩山落迹传教而建.少林寺的不少文物是少林拳起源的历史见证,特别引人注目的是白衣殿内的“少林拳谱”壁画,描绘了当年少林寺和尚练拳习武的真实情景:宏伟的寺院,张灯结彩,三十个身著短装,精神奕奕的健壮武僧,分成十五对,在演练少林拳,拳打脚踢,栩栩如生。

除了行拳图外,殿内还有寺僧演练器械、挥舞棍棒的壁画,南北两壁有少林武术的“锤谱”,画面突出两个武僧摆开对打的架势,冲拳、拨掌对练。

千佛殿是当年少林寺的练功房,地堂上还有四十八个寺僧“站柱”的遗迹;只见砖铺的地面上留下两行直径约四、五十厘米的锅底状圆坑,一个个间隔约二米半,据说是众僧苦心学艺,两脚踏踩而成。

反映了古代少林寺僧甘练少林武功的真实史迹。

少林武术简介少林是中华武术中体系最庞大的门派,武功套路高达七百种以上,又因以禅入武,习武修禅,又有「武术禅」之称。

少林武术发源于嵩山少室山下丛林中的“少林寺”,该寺建于北魏孝文帝时期,根据《魏书》记载:「又有西域沙门名跋陀,有道业,深为高祖所敬信。

诏于少室山阴立少林寺而居之,公给衣供。

唐初,少林寺十三僧人因助秦王李世民讨伐王世充有功,受到唐朝封赏,而被特别认可设立常备僧兵,因而成就少林武术的发展。

少林寺因武艺高超,享誉海内外,少林一词也成为汉族传统武术的象征之一,如古龙小说中的“七大门派”即为“少林、武当、昆仑、峨嵋、点苍、华山、海南”等派别,其中少林即位居第一门派。

少林武术作为一种人文文化现象,作为一种人体形态文化或是作为健身、御敌、竞技专案在中国早已家户喻晓、妇孺皆知,已成为中华文化的宝贵遗产。

少林武术发展史少林武术,自北魏创始到隋未唐初因助唐灭郑而扬名于世,至宋、金、元逐渐成熟,广泛传播发展,极盛于明,衰于清,民国濒临失传,中华人民共和国成立后才又转于兴盛。

下面是店铺为大家整理的关于:少林武术发展史。

欢迎阅读!少林武术发展史少林武术始于北魏,因源出于嵩山少林寺而得名,至今已有1500多年的历史。

拳以寺名、寺以拳显。

少林武术,自北魏创始到隋未唐初因助唐灭郑而扬名于世,至宋、金、元逐渐成熟,广泛传播发展,极盛于明,衰于清,民国濒临失传,中华人民共和国成立后才又转于兴盛。

上世纪五十年代后,由于国家高度重视少林武术资料的挖掘整理和少林武术的教学工作,培养了一大批少林武术新人。

特别是八十年代后,代表少林武术文化的电影《少林寺》播出后,在国内外引起了强烈的反响,少林武术热迅猛兴起,造就了许多少林武术精英,武术名家,武术教育家。

少林武术功夫剧《少林武魂》,在美国百老汇连续演出24场,轰动北美,获美国第54届“剧评人奖”提名和第63届“托尼最佳特别节目奖”提名。

2008年奥运会在北京召开,少林弟子张帅可参加奥运会散打比赛以绝对优势获56公斤级冠军。

武术在古代西周时称拳勇,手博、角力等,春秋战国时期称技击、手战、武艺、角抵等,自汉以后称武艺、技击,包括骑射、击剑与徒手格斗在内的军事实用技术。

关于武术的起源,包括少林武术在内,历来有许多神奇的传说但多为后人的附会。

武术应产生于古代人类与大自然的搏斗(如狩猎)及部落间的战争。

从广义上讲,凡运用拳脚或使用器械的格斗都多少与武术有关系,但由一般的打斗上升为武术,其文化内涵贵在于术。

如两个人拳来脚往,互相扭作一团打斗,虽则是动武,但与武术无关系。

术是什么?《说文解字》解释为:“术、色中道也。

”有学者引申为“技艺”。

武术是通往目的地的技艺或者说是方法、手段。

简单的说:武术就是徒手或手执武器专门用于格斗搏杀的方法或技术。

武术一词最早见于南朝梁武帝长子萧统所编的《文选》中,有句诗为“偃闭武术,阐扬文令”,意即停止武战,发扬文治,后来逐渐演化为搏斗格杀强身之术的专门用语,清末民初武术一词开始广泛使用。

少林武术的形成与发展少林武术是中国武术重要拳种之一,在国内外久负盛名。

它刚健有力、朴实无华、系统内容充实、招法灵活多变、技击性强、利于实战。

因其风格特点独具一格,深受广大武术爱好者的青睐。

下面是店铺为专门您整理好的:少林武术的形成与发展。

少林武术的形成与发展少林武术的发展和形成,首先是随着中国武术的发展而发展,随着社会生产力的发展而发展,随着历代统治者的倡导与支持而发展。

有其历史原因和历史背景。

它经历了社会大动荡、大变革,它是中国武术发展史上的一个缩影,也有其独特的发展轨迹。

少林武术的形成与发展一、崇佛治乱有关首先,建少林寺与统治者崇佛有关。

两晋、南北朝时期是中国历史上剧烈动荡的时代。

两晋建立政权较短时间内就爆发了“八王之乱”,并先后建立了十余个政权,史称“十国”,在这个时期,战乱频繁,特别是民族间的战争,使各民族的武术相应的得到了发展与交流。

世族和地方豪强为了扩大势力范围和自卫,都建立了自己的武装。

因而练兵习武在民间也得以逐步兴起和推广。

自东汉起传入的佛教,在这个时期得到了极大的发展。

朝廷大建寺庙,规模宏大,多达千所,僧尼十余万。

至北魏孝文帝,在太和十七年由平城迁都洛阳后,更是大修寺庙。

印度高僧佛陀扇多(亦称跋陀)深受孝文帝的宗信。

于太和十九年即为佛陀禅师的嵩山建寺。

因少林寺面对少室山,背依五乳峰,坐落于少室山阴茂林之中,故名少林寺。

其次,寺庙习武是社会的需要,时至南北朝末期,社会更加动荡,战乱更加频繁,尚武已成为社会的一种需要,因统治者崇佛,对寺庙多有赏赐,以致寺院拥有大量财产。

为保护财产,须建武装,僧人习武已成为需要。

寺院间也常为争夺地盘和财产而械斗。

更有甚者,个别僧人参加反叛动乱。

至魏太武帝时,怀疑僧人作乱,曾下令五十岁以下的僧人还俗为民或充服兵役。

文成帝即位后,又大崇佛法,一些被充军还俗的和尚复归寺庙。

由这些在军中或民间复归的和尚中不乏武功高强者,对推动寺庙习武又起了促进作用。

第三,少林寺习武与择徒有关。

少林武术发展简考(二)少林武术是中国武术的代表之一,具有悠久的历史和独特的发展特点。

在过去的几百年中,少林武术经历了多次变迁和发展,形成了独特的系统和风格。

本文将从少林武术的历史、发展、传承和影响等方面进行探讨,以期对少林武术有更深入的了解和认识。

少林武术起源于中国的少林寺,其历史可以追溯到1500多年前的北魏时期。

少林寺是中国佛教禅宗的发源地,僧侣们为了保护寺庙和自身的安全,开始学习武术以应对外敌和非法侵害。

随着时间的推移,少林武术逐渐形成,并被广泛传承。

少林武术的发展与佛教教义和禅宗思想密切相关,注重内外兼修,倡导心身合一的境界。

少林武术的发展经历了几个阶段。

最早期是少林寺创立之初,主要以棍棒、刀剑等近战武器为主。

后来,少林武术逐渐发展成为以拳脚为主的武术系统,包括形意拳、洪拳、南拳、北拳等。

这些拳法注重姿势、力量和技巧的协调运用,强调快速准确的攻击和防守。

20世纪以来,随着社会的变革和人们对身心健康的追求,少林武术逐渐成为一种流行的体育运动和健身方式。

尤其是少林功夫的表演,被广泛运用在电影、电视和舞台剧等艺术形式中,展现了中国武术的独特魅力和文化底蕴。

少林武术的传承主要通过口传和实践来实现。

在过去的几百年中,少林武术一直由寺庙内的武僧进行传承,他们以身作则、言传身教,通过严格的训练和修行,培养下一代的武术继承人。

少林武术也逐渐向社会开放,普及到广大的民众中,成为一种具有自我保护和身体健康功能的练习方式。

少林武术对中国文化和国民身心健康的发展产生了重要影响。

它不仅是中国传统文化的重要组成部分,也是中国人民坚韧不拔、顽强奋斗的象征。

少林武术的精神内涵包括强身健体、弘扬传统文化、培养意志力和塑造人格等方面,对于提高人们的生活品质和身心健康起到了积极的作用。

少林功夫的起源以及学校少林功夫的好处少林功夫的起源以及发展:人们一提中国功夫,言必称少林。

少林武术已成了中华武术的象征,也是目前中国对外文化交流的重要文化符号之一。

少林武术的起源和形成一直众说纷纭。

大多认为是释迦牟尼佛第28代弟子达摩祖师在少林寺面壁9年,创立了中国禅宗和少林功夫。

实际上,少林武功并非一人所创,是少林寺众僧和俗家弟子,在长期修禅、修道、健身和自卫的艰难实践中,根据中国其他武术深化所得。

其形成于三方面的需要:一是僧人在坐禅中,常常出现头脑昏沉、思绪混乱、失去记忆等症状,这就需要调理身体,于是就促使僧人练习武艺,活动筋骨,强壮体魄,以更好地修禅;二是护身的需要。

少林寺当时是荒凉偏僻的山野,常有野兽与强盗出没,这就需要习练武功以加强自身防卫;三是护法、护寺、护国的需要。

静极生动,动极惊天,禅拳归一,是少林功夫的真谛。

千百年来,少林武僧及其俗家弟子遵照着这条玄奥的哲理创造并发展了少林武术,寺以禅显,拳以寺名,进而著称于世。

综观中华武术各流派,或是九流一源,逐步归附少林派,被汲取精华而形成万法一门的少林武术;或是少林某一功法被高手提升和内化,而逐渐形成的新的门派。

故云:“天下功夫出少林”。

少林武术依前人所传达三百六十余门,另一说法为七百余种,有些已失传,目前仍流传的有一百多种。

主要内容有:易筋经、童子功、器械、轻气功、硬气功、擒拿格斗、散打搏击、72艺和防止运动创伤、少林骨伤科防治技术和少林治伤秘诀等。

目前,少林武术分为传统武功和竞技武功,其中,传统武功为其精华。

传统武功又分为“功夫”、“拳法”两部分。

功夫旨在练气练力,为强身健体之术,克敌制胜之本。

如“心意把”、“少林十三趟金刚把”、“少林罗汉十八手”、“少林六合拳”等。

拳法为临战时防卫、技击大法则。

如“少林罗汉拳”、“通臂拳”等。

其中,又以少林拳术为典型代表,其特点是刚健有力、刚中有柔、朴实无华、利于实战,招招式式非打即防,没有花架子,不受场地限制,有“拳打卧牛之地”之说。

少林武术的起源

少林武术

相传北魏孝昌三年(公元527年),印度高僧达摩来到嵩山少林寺首传禅宗,由于终日面壁静坐,不免筋骨困倦,加上在深山老林,经常有野兽侵扰。

为了驱倦防兽、健身护寺,达摩仿效我国古代劳动人民,按照身体的各种动作,编成健身活动的“活身法”。

达摩在空暇时间,练习了几手用链、棍、杖、剑等防盗护身的动作,后人称之为“达摩链”、“达摩杖”、“达摩剑”。

此后,他又吸取鸟兽、虫鱼飞翔腾跃之姿,发展“活身法”,创造了一套动静结合的“罗汉手”。

这套健身术,后经历代长期演练、综合、充实、提高,逐步形成了一套拳术,武术上总称“少林拳”。

南北朝以后,少林武功逐渐向精湛的'技击方面发展,开始实行了有组织、严格的僧兵训练。

每日晨光曦微,师僧们同起而习之。

冬练三九,夏练三伏,四季不断,苦练武艺。

隋唐之际,少林武功,已享盛名。

到了金末元初之际,少林拳又有了较大的发展。

少林派拳术大师白玉峰、觉远、李叟等人精心研究少林拳法,并注意拳法的整理和传授。

他们将少林拳中的“罗汉十八手”发展为七十二手,以后又发展到一百七十三手。

五代十国时,高僧福居特邀18家著名武术家到少林寺演练两年,传授拳法。

明代抗倭名将俞大猷也曾到少林寺传授棍术。

少林寺僧通过博采百家精华,发展少林武功。

明代以来,少林寺演武之风极盛。

凡来少林寺者,都以观武作为游此古寺的高潮或结束。

明代傅梅在作《少林寺》诗中写道:“二室赞元一径通,少林寺在翠微中。

地从梁魏标灵异,僧自隋唐好武名。

”。

少林武术的历史演变少林功夫,又称少林武术,是我国著名的武术流派之一。

其历史悠久,影响深广,是中国传统武术的一个重要组成部分。

少林功夫最突出的特点是"禅武合一",即以禅入武,习武修禅,因此又有"武术禅"之称。

下面是店铺专门为您整理好的:少林武术的历史演变。

少林武术的历史演变隋唐时期的少林武术隋王朝建立后,文帝颇重佛教,开皇时特赐少林寺田地100顷,从此少林寺成为拥有大量田产的庄园,寺僧也成了庄园主。

隋朝末年,天下大乱,战争频起,加上饥荒,少林寺这个拥有庞大田产的庄园,成为由饥民组成的农民起义军攻取的对象。

当时,强大的农民军曾一度攻入少林寺,把少林寺烧得只剩一座孤塔。

在少林寺遭到攻击的情况下,习武的僧人自然不会袖手旁观,于是开始组织武僧以拒之,后来发展到训练僧兵武装,最后才有了十三名武僧领导组织参与助秦王平定王世充的战争。

隋末唐初,原隋大将军王世充拥兵洛阳称帝,派其侄王仁则率重兵驻守轅州城(少林寺柏谷庄一带),并侵占了少林寺大量田地。

少林寺僧善护、志操、惠旸、昙宗等十三僧因不满王仁则霸占其田地,于是率众一举生擒王仁则献之于唐军,为唐王朝平定王世充立下了赫赫战功。

战后,李世民对少林寺十三名武僧大加封赏,不仅使少林寺获得了很大的荣耀,同时也使少林武僧的武功名扬天下。

正如明代傅梅诗云:“地从梁魏标灵异,僧自隋唐好武名。

”武僧助唐受嘉奖的行动是对慈悲为怀的僧人以武来捍卫国家利益的充分肯定,这为寺僧习武之风的形成提供了有力的保障。

同时,随着大乘禅法“禁人为恶”主张的盛行,又为寺僧习武提供了理论依据。

唐初少林寺僧虽以武显于世,但未形成少林武术体系,其原因是,此时少林寺僧所演习的武功仍属普通武术,没有形成特色的武术流派,但少林寺演武之风已非常兴盛。

李世民赐封少林寺后,寺院备受唐王朝的重视,高宗李治、武则天等多次巡幸少林。

但从初唐到盛唐,由于社会比较稳定,加之少林寺为佛门之地,所以这期间,有关少林寺的史册未见记载寺僧习武情况。

河南少林寺功夫的发源地古老而神秘的中国功夫,承载着深厚的文化底蕴和武术智慧。

其中,位于河南省登封市的少林寺被誉为武术世界的瑰宝,其功夫更是享誉全球。

本文将带您一同探索河南少林寺功夫的发源地。

一、少林寺的历史渊源少林寺建于北魏时期,距今已有超过1500年的历史。

其创立者为印度僧人达摩,他将禅宗与武术相结合,最终形成了独具特色的少林功夫。

少林寺自创立以来,培养出了许多武艺高强的僧侣,也逐渐成为了武术名门。

二、少林寺与功夫的关系少林寺功夫以拳法、腿法为主,注重内外兼修,强调“心如止水、动如脱兔”。

它融合了拳术、剑术、棍术、梅花桩等多种技巧,注重实战,并注重对武德的培养。

少林功夫对武术发展做出了巨大贡献,影响深远,被誉为“中华武术的瑰宝”。

三、少林寺功夫的特点1. 厚重而刚健的风格少林功夫注重力量与灵活性的结合,追求力量的最大发挥。

在拳法中,强调用力猛烈、精确无误,并配合利用身体各部位的力量,使拳法更加有力。

2. 精妙的身法与腿法少林寺功夫以独特的身法与腿法闻名,其身法灵活多变,快速转移、连贯流畅。

特别是腿法,无论是直踹、侧踢还是飞踢,都展现出独具特色的少林功夫风采。

3. 独特的武器操练少林寺功夫中的武器操练是其中一大特点,包括棍法、剑法、刀法等。

操练这些武器不仅能增强身体素质,而且提高了对自身和武器的掌控能力。

四、少林寺功夫的弘扬与传承少林寺功夫的弘扬与传承始终是少林寺的重要任务。

少林寺将功夫传承给僧侣,通过严格的练习和教学,让他们掌握并传承这一宝贵的武术遗产。

此外,少林寺还通过举办各类武术交流、表演活动,向世界展示河南少林寺功夫的卓越魅力。

五、少林寺功夫在世界的影响随着时代的发展和传播途径的多样化,少林寺功夫的影响力逐渐扩大到全球。

很多人为了学习少林功夫慕名去寺庙学艺,许多武术爱好者甚至专程前往少林禅寺朝圣,学习武术与参悟佛法。

数百年来,少林寺功夫通过口耳相传、书籍、电影等形式传遍世界,成为中国文化的瑰宝。

少林武学:千年传承与现代演绎《少林武学:千年传承与现代演绎》在中华武术的璀璨星河中,少林武学以其独特的魅力和深远的影响,屹立于世界武术之林。

从古代的实战技艺到现代的体育健身,少林功夫不断演变,其内涵和外延都在不断地丰富和发展。

本文将探讨少林武学的历史传承、现代价值以及在当代社会的新演绎。

一、千年传承:少林武学的起源与发展少林武学的起源可追溯至北魏时期,由少林寺的僧侣们为自卫和强身健体而创。

随着时间的推移,少林武学逐渐形成了一套完整的体系,包括拳法、腿法、器械、内功等。

历代少林武僧在实战中不断提炼和完善,使得少林武学成为中华武术的瑰宝。

二、现代演绎:少林武学在当代的传播与普及随着社会的发展和科技的进步,少林武学不再局限于寺庙的高墙之内。

通过书籍、影视、网络等多种媒介,少林武学得以广泛传播。

现代武术爱好者可以通过各种渠道学习少林功夫,体验其独特的魅力。

同时,少林武学也被纳入体育教育体系,成为青少年强身健体的重要方式。

三、文化交融:少林武学在国际舞台上的展示少林武学作为中华文化的重要组成部分,其影响力已经跨越国界。

在国际武术交流和比赛中,少林武学频频亮相,赢得了世界各地武术爱好者的赞誉。

少林武僧的海外表演和教学,更是将少林武学的精神和技艺传播到了世界的每一个角落。

四、创新融合:少林武学与现代生活的结合在现代社会,少林武学不仅仅是一种体育运动,更是一种生活哲学。

它强调身心合一,内外兼修,这与现代人追求健康、和谐生活的理念不谋而合。

少林武学中的一些功法和理念,如易筋经、八段锦等,已经被融入到现代健身和养生文化中,为现代人的身心健康提供了有益的指导。

结语少林武学,这一千年的文化遗产,在现代社会中焕发出新的活力。

它不仅是中华武术的骄傲,也是全人类共同的财富。

让我们在传承和发扬少林武学的同时,也不断地探索和创新,让这一古老的智慧在新时代绽放出更加夺目的光彩。

少林拳的由来和拳法特点少林拳源于少林寺,拳因寺而得名,故名少林拳。

少林拳是少林拳术和器械的总称。

下面店铺来给大家讲讲少林拳的由来和拳法特点,欢迎大家阅读。

关于少林武术的产生,世人有许多说法,但真正有据可信者应从隋唐讲起。

隋末唐初(公元620年),李渊、李世民父子为了争霸天下,与盘踞在洛阳的隋朝大将王世充交战。

在战斗的紧要关头,以昙宗为首的少林寺僧,活捉了王世充的侄子王仁则,并将其捆绑送至唐营,立了大功。

李世民登基之后,“嘉其义烈,颁降玺书宣慰”(少林寺碑),对立功和尚各有赏赐,其中昙宗被封为大将军。

这次战斗,给了少林武僧习武成名的机会,揭开了少林武术光辉灿烂的一页。

少林寺发展很快,名声日隆。

贞观以后,少林寺僧“昼习经曲,夜练武略,修文不忘武备”(西来堂志善碑),修佛习武成了少林寺世代相传的独特宗风。

北宋年间,福居和尚做少林住持时,曾邀请全国武术名流云集少林寺,虚心与各派切磋技艺。

北宋末年,金兵南侵,少林寺武僧宗印受命率“尊胜队”和“净胜队”两军,进发潼关,与金兵对垒,报效国家。

元朝,崇尚释教,少林寺与皇家关系也十分密切,元世祖命福裕大和尚住持少林寺,并统领嵩岳一带所有寺院。

此时的少林寺,众常两千。

寺僧习武队伍中,如智庵、智聚、子安、党训等,都是当时身怀绝技的名僧。

明代,少林武术蓬勃发展,誉满天下。

少林棍在少林武术中占有重要地位,少林僧所使用的兵器以棍最为闻名。

《武备志》作者茅元仪对少林棍给予了很高的评价。

他认为“诸艺宗于棍,棍宗于少林”。

特别是在抗倭卫国的战争中,以棍为杀敌武器的“本寺武僧屡经调遣,奋勇杀敌”(少林寺万历二十三年七月碑)。

“俱持铁棍长七尺,重三十斤,运转便捷如竹杖,骁勇雄杰,官兵每临阵,辄用为前锋……抡棍破敌,与者即仆,顷刻毙数倭”(《上海掌故丛书•吴淞甲乙倭变志》)。

少林僧为国为民的英烈壮举谱写了一曲曲动人的、可歌可泣的雄壮诗篇。

清代,少林寺习武之风极盛。

今之少林寺毗卢阁(又名千佛殿)内青砖地面上尚存的当时寺僧练功形成的48个凹陷脚窝,就是少林寺武僧长期从事武功训练的有力佐证。

少林武术的形成与发展导读:我根据大家的需要整理了一份关于《少林武术的形成与发展》的内容,具体内容:少林武术是中国武术重要拳种之一,在国内外久负盛名。

它刚健有力、朴实无华、系统内容充实、招法灵活多变、技击性强、利于实战。

因其风格特点独具一格,深受广大武术爱好者的青睐。

下面是我为专门您...少林武术是中国武术重要拳种之一,在国内外久负盛名。

它刚健有力、朴实无华、系统内容充实、招法灵活多变、技击性强、利于实战。

因其风格特点独具一格,深受广大武术爱好者的青睐。

下面是我为专门您整理好的:。

少林武术的发展和形成,首先是随着中国武术的发展而发展,随着社会生产力的发展而发展,随着历代统治者的倡导与支持而发展。

有其历史原因和历史背景。

它经历了社会大动荡、大变革,它是中国武术发展史上的一个缩影,也有其独特的发展轨迹。

一、崇佛治乱有关首先,建少林寺与统治者崇佛有关。

两晋、南北朝时期是中国历史上剧烈动荡的时代。

两晋建立政权较短时间内就爆发了"八王之乱",并先后建立了十余个政权,史称"十国",在这个时期,战乱频繁,特别是民族间的战争,使各民族的武术相应的得到了发展与交流。

世族和地方豪强为了扩大势力范围和自卫,都建立了自己的武装。

因而练兵习武在民间也得以逐步兴起和推广。

自东汉起传入的佛教,在这个时期得到了极大的发展。

朝廷大建寺庙,规模宏大,多达千所,僧尼十余万。

至北魏孝文帝,在太和十七年由平城迁都洛阳后,更是大修寺庙。

印度高僧佛陀扇多(亦称跋陀)深受孝文帝的宗信。

于太和十九年即为佛陀禅师的嵩山建寺。

因少林寺面对少室山,背依五乳峰,坐落于少室山阴茂林之中,故名少林寺。

其次,寺庙习武是社会的需要,时至南北朝末期,社会更加动荡,战乱更加频繁,尚武已成为社会的一种需要,因统治者崇佛,对寺庙多有赏赐,以致寺院拥有大量财产。

为保护财产,须建武装,僧人习武已成为需要。

寺院间也常为争夺地盘和财产而械斗。

更有甚者,个别僧人参加反叛动乱。

至魏太武帝时,怀疑僧人作乱,曾下令五十岁以下的僧人还俗为民或充服兵役。

文成帝即位后,又大崇佛法,一些被充军还俗的和尚复归寺庙。

由这些在军中或民间复归的和尚中不乏武功高强者,对推动寺庙习武又起了促进作用。

第三,少林寺习武与择徒有关。

少林寺建成后,佛陀首先收了两个身手不凡的弟子。

从而也看出佛陀甚重武事。

据《高僧佛陀传》载:佛陀一日在洛阳市见:"沙门慧光,年方二十",在天街窄狭井栏上,反踢毽子,"一连五百",众人"异而视之",佛陀表示:"此小人世戏有工,道业亦应无昧,总欲引度"。

佛陀所收另一名弟子僧稠,更是武艺高强。

"因入殿中,横塌壁行,自西向东飞数百步,又跃首到于梁数四。

乃引重千钧,其拳捷马骁武,动骇物听......"。

可见,少林习武应与少林寺始于同时。

二、从显明到极盛少林寺与少林武术的发展可分为三个时期。

一是显明时期。

其显明,始于隋末唐初。

隋朝虽然结束了数百年的分裂割据,统一了中国。

但不久就天下大乱。

因民不堪徭役、兵之苦,纷纷起兵反隋。

在隋文帝开皇年间,曾把离寺五十里的柏古屯地一百顷给少林寺作庙产,于是少林寺成了拥有万亩土地的大地主庄园,因而少林寺也就成了起义军的进攻对象。

在唐王朝的统一战争中,少林寺护寺武僧曾帮助太宗李世民抗拒王世充,并擒捉了王世充的侄子王仁刚,为唐王朝的统一大业立了大功。

太宗继位后,大加封赏,封少林和尚为五荤和尚,准许吃肉饮酒;准许建立兵营、招收僧兵;赐地四十顷、扎碾一具;特别是对参与讨伐王世充的十三棍僧,因僧人不愿受官,均赐紫罗袈裟等。

因此,少林名声大震,各方武术名家慕名而来,相互交流促进,在拳法、兵杖、功法等各方面都有了长足的发展和雄厚的基础,逐渐发展成为少林武术体系。

二是发展时期。

由于唐代武举制度的设立,社会上习武之风盛行。

上到唐王室成员,下至平民百姓,身体力行,尚武之风甚炽,少林寺已成为武林的集散地和相互交流的活动中心。

至宋代,仍沿袭唐代武举制度,并有所发展,民间以习武为荣,武术组织遍及城乡,流派亦多,武勇之人倍出。

在此"气候、土垠"中,少林武术也广为流传。

相传少林福居曾邀集全国十八家武术名家入寺传艺并将各家之技艺,加以汇总抄录,经多年的钻研、取舍、汇集成册。

《少林拳谱》曾对此有过记载:"夫短打者(长拳)原自少林福居禅师册集也。

""习学诸家之法多年,乃得真传......"这"诸家之法"指的是"太祖的长拳,韩通的通臂拳,郑恩的缠封手,温元的短拳,马籍的短打,孙恒的猴拳,黄佑的靠身拳,绵盛的面掌,金箱的磕手通拳,刘兴的勾探手,潭云的滚漏手,燕青的跌法,林冲的鸳鸯脚,孟胜的连掌,崔连的炮捶,杨滚的捆掠手,王郎的螳螂总敌,高怀德的摔掠硬崩"等。

从以上武术名家看,虽有个别不是同时代人,但足以说明是历代僧众结合民间诸家之法,教研、总结,兼收包容,发展成为少林武术体系的。

三是兴旺时期。

至宋代末年,民族矛盾、阶级矛盾十分尖锐,战争接踵而至,民间出于正当防卫,于是结社继续增多,自相团结,自相推荐社头,百姓"带弓而锄,佩剑而樵"。

在一系列战争的推动下,这些社团组织不仅活动范围扩大,而且组织严密、训练精良、亦日趋成熟、军武典籍理论,相继出现。

武术已向多样化发展,已有"十八般武艺"之说。

少林武术也因而得到了长足的发展。

四是中兴时期。

金、元统治者为巩固其政权,强化民族压迫。

为防止反抗,禁止民间结社习武。

至元顺帝至正五年间,多次制定严禁汉族民间私藏武器及习武的禁令,多次收缴民间武器,更不准制造和收藏兵器,凡违此禁令者,则处以"没收家财、杖笞、处死"等刑。

一时间,民间武术受到致命的摧残,当时少林武术的发展也受到一定的限制,只得由公开转入地下习武。

这时,觉远和尚出家到少林。

他深感寺内武艺传习不佳,于是辛苦出游,访师拜友。

得知山西太原人白玉峰,武技精进,授徒洛阳,延聘少林寺,与寺僧切磋武艺后皈依少林佛门,法名"秋月"。

在研习少林武技中,他不断吸取精华,融入旧法,创"龙、虎豹、蛇、鹤"五行精拳,以及后来派生出来的"少林十三抓"等。

秋月师父后传于觉远和尚。

觉远深究拳艺后,又远走他乡,遍访名师。

嗣后又延聘中州名叟到少林寺传授大、小洪拳和擒拿术等。

虽然元王朝有禁武令阻碍了当时武术的发展,在这一时期,在秋月和觉远和尚的努力下,影响很大,相对讲他们对少林武术的中兴做出了很大贡献。

五是极盛时期。

到了明代,少林寺已成为武功著名的名刹大寺。

相传朱元璋在建立明朝时,曾得到少林寺僧徒的帮助。

天启年间,朝延经常征调少林僧兵出征御敌平叛,因而少林寺和少林武术再度得到恢复和发展。

民间不同风格、流派的拳术、器械也都有了空前的发展和提高。

初始于宋代的"十八般武艺"有了新的概括,已有了记载完整套路和图谱的典籍。

这时少林寺和少林武术达到了极盛时期。

据《五杂俎》记载"河南少林地拳法,天下所无。

其游方者,皆敌数十人"。

研练和交流频繁,抗倭名将俞大猷,也曾入寺传授临阵实用棍法。

俞大猷当年曾写道:嘉靖中,他奉命南征,路过少林寺,寺僧负其技之精者,皆出现呈之。

予告其住持小山上人曰:此寺以剑技(棍术)名天下,乃传久而讹,真诀皆失矣。

于是他"携其僧之少有勇者二人,一名宗擎,一名普从,随俞南征,三载之间谆谆示之,皆得其真诀"。

后来俞大猷又将其棍法专著《剑经》授予宗擎,后把所学之技授予众僧,如虎添翼也。

三、"宗徒雨散"清代是少林武术的衰落时期。

明末清初,由于少林寺僧兵听从明政府的调遣,疯狂地参与了镇压农民的起义运动,因而遭到当地农民的沉重打击,再加上满族入关朝前扶明抗清,建朝初期又反清复明,因而激起清王朝对少林寺僧的防范进而来严加管束。

少林武术曾一度被禁,少林寺则"已久经劫火,法堂草深,宗徒雨散矣"。

后来清朝出于借助中原文化加强其统治的需要,也开始修复寺庙,礼佛崇禅。

虽几度重修,也不像原来那样兴盛大。

但传入民间的少林武功,声名较前尤盛。

清朝是武术流派发展的一个时期,相同技法特征、相同风格特点,相同类别的拳种被归为较大的拳系流派。

少林武术被归类为外家拳。

再到后来乃出现了一个内容庞杂的"少林派"。

民国年间,是少林寺走向衰败的时期。

清末,少林武术已失传大半,虽然在近代文化思想的影响下,武术开始向科学化、规范化演进,但是,其间军阀割据,社会动荡不安,特别是民国战乱,军阀石友三火烧少林寺,文物古迹、经书、拳谱毁于一旦,僧众具多流落民间。

总之,少林武术的发民是不孤立的,也并非一人所创,它凝聚了千百万僧众及民间诸家的智慧和心血,随着历史的变迁而逐步发展起来的,并不断得到充实和提高、自成一体,仍不失中华民族优秀的文化遗产之一,为中华武术的发展起了极大的推动作用。

四、空前的发展机遇新中国成立后,武术成了社会主义体育事业的重要组成部分,得到了蓬勃发展。

党和国家非常关怀少林寺和少林武术的现状,曾多次拨款对少林寺进行修缮,少林武术也随着国家对武术的重视和推动,而得到了空前发展。

特别是1978年,党的十一届三中全会以后,给社会武术带来了生机。

1982年国家又专门召开全国武术工作会议。

为大力开展各种形式的群众武术活动带来勃勃生机,由于允许民间开办武术馆、校授拳传艺等政策的贯彻,充分调动了广大社会武术工作者的积极性,在全国掀起了群众习武高潮。

崇山脚下的有志武师率先垂范,抢抓机遇,各种形式武术馆、校、社、站等应运而生,随后影响到全国、乃至国外。

使全国范围内的武术馆、校如雨后春笋般迅速开展起来,到少林武校习武的青少年逐年增多,国外也经常派人到少林寺进行学习。

这是少林武术发展史上未有过的局面。

今日少林武术的新形势下得到蓬勃发展,并取得了可喜的成绩,人才辈出,不仅提高了少林武术的知名度,而且为少林武术走向世界,为振兴中华民族文化,为有力地促进整个武术事业的发展,为增强人民体质和增强中外武术文化的交流作出了重大贡献。