魏碑楷书 李骏

- 格式:ppt

- 大小:8.73 MB

- 文档页数:36

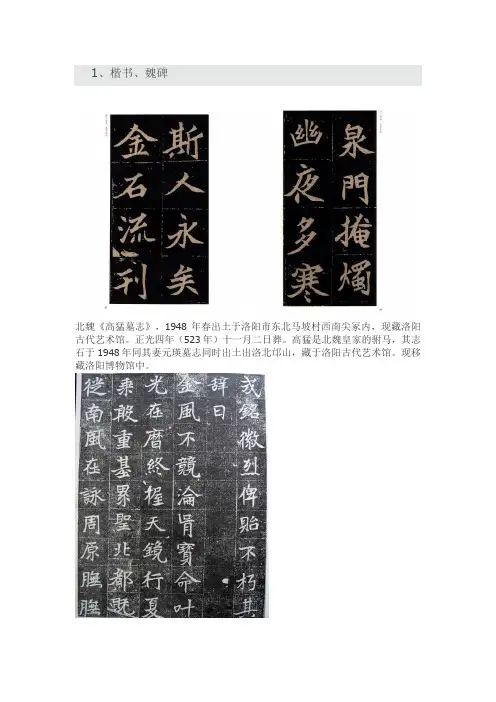

1、楷书、魏碑北魏《高猛墓志》,1948年春出土于洛阳市东北马坡村西南尖冢内,现藏洛阳古代艺术馆。

正光四年(523年)十一月二日葬。

高猛是北魏皇家的驸马,其志石于1948年同其妻元瑛墓志同时出土出洛北邙山,藏于洛阳古代艺术馆。

现移藏洛阳博物馆中。

《元瑛墓志》,又名《长乐公主元瑛墓志》、《高猛妻元瑛墓志》,北魏孝昌二年(公元526年)刊刻。

1948年同其夫高猛墓志同时出土出洛北邙山,现藏洛阳古代艺术馆。

为洛阳出土的世俗墓志,书法较之洛阳龙门摩墓书法工整细腻,秀润严谨,略带隶意,大体属于从隶到楷过渡性的“魏碑体”书体。

2、楷书唐楷倪宽赞《褚遂良倪宽赞》褚遂良,字登善,杭钱塘人。

为初唐四家之一。

褚博涉文史,精于楷法,尤工隶书,行学二王,楷师欧、虞,太宗时经魏徵推荐即召为侍书,出内府所藏王羲之墨迹命他鉴定真伪,故其书能深得右军书法三昧,并能自成家法,书风疏瘦劲炼,微杂隶意,显得古雅绝俗,《唐人书评》谓其字:"字里金生,行间玉润,法则温雅,美丽多方。

"其实他早年写的楷书如〈孟法师碑〉尚刻意欧字并参以分隶法,显得方劲古拙,至晚年后渐自成风貌,清腴遒劲,极富姿态,如〈雁塔圣教序〉即其代表之作。

《褚遂良倪宽赞》传为褚遂良所书,书后未记载所书时年月,但据赵孟坚跋云当为晚年之作,现藏台湾故宫博物院。

细观此书笔力遒劲,点画挺拔,轻重分明,画之中截,纯以中锋提运,故一钩一捺,有千钧之力,而画之两边不光而毛,极富质感,有虽瘦而实腴,似癯而实清之妙。

其结字横势多平,并微杂隶意,极其端庄温雅,赵孟坚跋云:"褚书《倪宽赞》容夷婉畅,如得道之士,世尘不能一毫撄之。

"更为可喜的是此赞为墨迹,为我们研究褚楷用笔提供了珍贵的资料,初学者若能以此赞入手,继则可临《雁塔圣教序》、《房梁公碑》以深入堂奥,自可达事半功倍之效。

3、隶书:《乙瑛碑》《乙瑛碑》,全称《汉鲁相乙瑛请置孔庙百石卒史碑》,又名《孔庙置守庙百石孔龢碑》,东汉永兴元年(公元153年)刻,原石现存山东曲阜孔庙。

李邕的楷书用笔特点主要包括以下几个方面:

1. 笔画稳健有力:李邕的楷书笔画稳健有力,无论点、横、竖、撇、捺等笔画,都显得粗壮有力,给人以强烈的视觉冲击力。

2. 笔法灵活多变:李邕的楷书笔法灵活多变,既有粗犷的笔触,又有细腻的表现。

他的书法作品中,笔画或轻或重,或疾或徐,展现出强烈的对比效果。

3. 笔意豪放雄浑:李邕的楷书作品整体笔意豪放雄浑,每个字的结构都经过精心安排,形成独特的视觉效果。

他的字形左低右高,有欹侧斜正之势,奇肆豪放。

4. 注重骨法用笔:李邕的楷书注重骨法用笔,去其肉而存其骨,行笔峻峭、干净、果断、爽利。

刚直笔画较多,适合用狼毫毛笔来表现这种效果。

总的来说,李邕的楷书用笔特点具有雄浑豪放、力度强大的特点,同时也展现出其灵活多变、注重骨法用笔的特点。

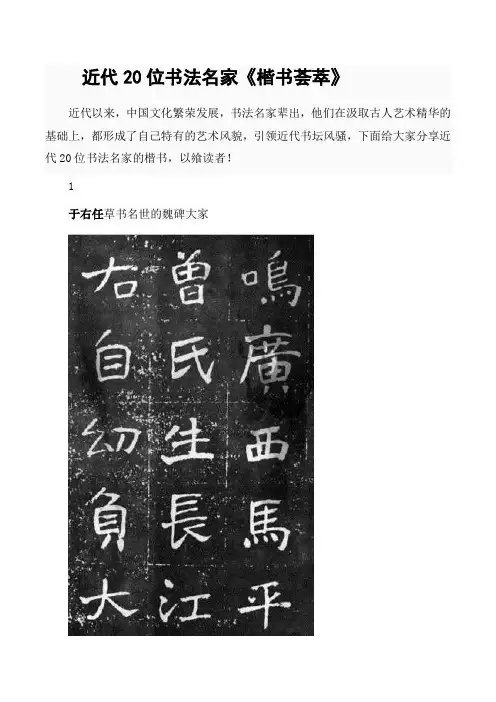

近代20位书法名家《楷书荟萃》近代以来,中国文化繁荣发展,书法名家辈出,他们在汲取古人艺术精华的基础上,都形成了自己特有的艺术风貌,引领近代书坛风骚,下面给大家分享近代20位书法名家的楷书,以飨读者!1于右任草书名世的魏碑大家于右任楷书《曾孟鸣碑》于右任书法早年致力于魏碑,中年后精研草书,沉雄其本,飘逸其形,逐渐形成气势磅礴、自由烂漫的独特书风。

他的对联作品,更把这种书风演绎到了极致。

2张大千但因画名太响,书名终为之所掩张大千(1899一1983),名爰,字季爰,又字大千,号南场丈人,70步后署爰翁、爰皤。

四川内江人。

当代享誉海内外的中国画大师。

一生多富传奇色彩。

早岁即有艺名。

享高寿。

富可敌国。

书法以魏碑为宗,也习唐宋,从【瘗鹤铭】【石门铭】【云峰刻石】、〈郑文公碑〉等得趣最多。

以行草书胜,长撇长捺,纵横有象,笺致老到,结字舒展,雄强中寸露秀逸之气。

他的用笔和结体均异于常人,个性独特,人称“大千体”。

张大千早年从曾熙、李瑞清学艺,可谓法门高深,学有巨源。

3李叔同入世的楷书,出世的佛法李叔同楷书五言联李叔同(1880一1942),名文涛,字叔同,别名很多。

浙江平湖人,出生于天津。

李叔同的字自然要分为两个截然不同的时期,即出家前与出家后。

李叔同受时代风气影响,早岁自然学习魏碑,对【龙门二十品】、【张猛龙】、【爨宝子】等碑曾反复临习。

不过李叔同写碑较一般人为润泽,似乎主要在取其奇妙的结构。

基本上没有形成自己的面目。

李叔同出家后,“诸艺俱舍,独书法不废。

”他以书法弘扬经律,广结佛缘,但早期那种凌厉的才子气与魏碑那种刚劲雄伟的风格不见了,代之以起的是安祥肃穆到不食人间烟火的一副面孔。

李叔同晚年的书法形式上以抄写佛经的册页、对联为主。

字体偏于狭长,用笔较轻、较慢,章法空间十分疏朗。

呈现一派肃穆、高古的佛家气象。

4陆维钊碑帖结合的楷书大家陆维钊临《石门铭》陆维钊(1899一1980),原名子平,字微昭,晚年多署劭翁。

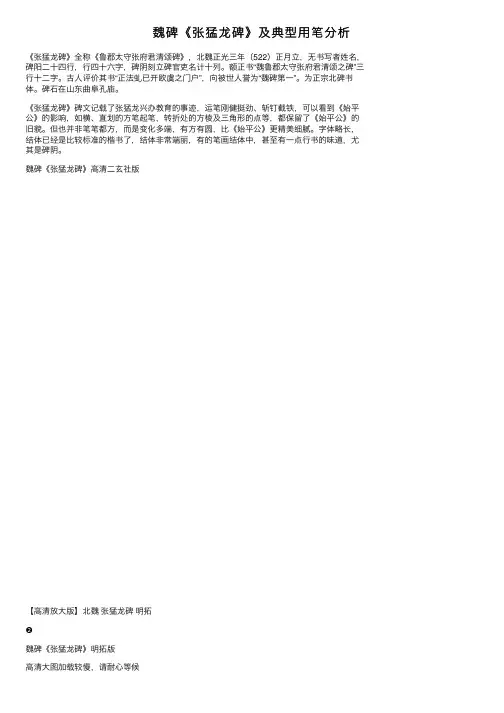

魏碑《张猛龙碑》及典型⽤笔分析《张猛龙碑》全称《鲁郡太守张府君清颂碑》,北魏正光三年(522)正⽉⽴,⽆书写者姓名,碑阳⼆⼗四⾏,⾏四⼗六字,碑阴刻⽴碑官吏名计⼗列。

额正书“魏鲁郡太守张府君清颂之碑”三⾏⼗⼆字。

古⼈评价其书“正法虬已开欧虞之门户”,向被世⼈誉为“魏碑第⼀”。

为正宗北碑书体。

碑⽯在⼭东曲⾩孔庙。

《张猛龙碑》碑⽂记载了张猛龙兴办教育的事迹,运笔刚健挺劲、斩钉截铁,可以看到《始平公》的影响,如横、直划的⽅笔起笔,转折处的⽅棱及三⾓形的点等,都保留了《始平公》的旧貌。

但也并⾮笔笔都⽅,⽽是变化多端,有⽅有圆,⽐《始平公》更精美细腻。

字体略长,结体已经是⽐较标准的楷书了,结体⾮常端丽,有的笔画结体中,甚⾄有⼀点⾏书的味道,尤其是碑阴。

魏碑《张猛龙碑》⾼清⼆⽞社版【⾼清放⼤版】北魏张猛龙碑明拓❷魏碑《张猛龙碑》明拓版⾼清⼤图加载较慢,请耐⼼等候❸《张猛龙碑》赏析《张猛龙碑》的笔法⼤致可以归纳为以下四点:1.笔法主要基调是⽅圆兼备,以⽅笔为主;2.少数字近⽅少圆,点画较为⽅博;3.少数字近圆少⽅,点画以提为主,提中有顿;4.部分字有⾏书笔意。

《张猛龙碑》以⽅笔为主,⽅、折果敢迅疾,意趣横⽣,笔处棱⾓分明,笔画上表现了⼒的强度;⽓质上豪健泼辣,浑劲厚实。

亦⽤圆笔,圆笔凝重端稳,⽓势雄强,笔锋雄强敦厚,潇洒⾃然,创造了⼀种天真活泼,激越昂扬的意境。

以下是对于《张猛龙碑》典型⽤笔的简要分析:⼀、点法魏碑中的点画,凡点必侧,不是向左倾,就是向右倾,《张猛龙碑》中的点画,虽以⽅笔为主,但在点画的运⽤上,亦合乎“侧锋峻落,回锋收笔”的书法美学原则。

⼆、横《张猛龙碑》的横画,以⽅横为主,亦有圆者。

横画沉着厚重,⽓势雄浑,符合当时北朝⼈粗旷的性格特点。

起笔有藏有露,变化多端,其基本写法为逆锋起笔向右折,竖下笔,截成⽅头,然后再往右⾏,⾏⾄末端稍提笔,顿笔,然后,向左回锋收笔。

《张猛龙碑》最富有特点的横画便是左低右⾼之势,横画起笔或圆或⽅,起笔⾓度多变;横画向右上⽅倾斜,呈俯仰之势;横画重叠,却各具姿态,⽆⼀雷同。

2024/01 No.2632023年10月,中国嘉德在北京举行的拍卖会上,拍出一件邓石如楷书六条屏。

遍查国内外各公私博物馆馆藏,以及天津人民美术出版社2005年7月出版的《邓石如书法篆刻全集》,该件邓石如法书均无著录,可知其应为长期在私人手中秘藏而第一次公开露面的“生货”。

邓石如(1743—1805)原名琰,因避嘉庆皇帝讳,以字行,更字顽伯,号完白山人等,安徽怀宁县人。

作为清中期一位开宗立派的书法篆刻大家,邓石如打破了笼罩书坛千余年的“二王”帖学风气,尤其是康雍乾三朝皇帝推崇的赵孟 、董其昌秀媚之风气,以碑学的厚重雄放之新风别开生面,取得以古开新的卓越成就。

清朝重臣曹文埴称其“四体书皆国朝第一”。

书法理论家包世臣在《艺舟双楫·完白山人传》中云:“山人篆法以‘二李’为宗,而纵横阖辟之妙,则得之史籀,稍参隶意,杀锋以取劲折,故字体微方,与秦汉瓦当文为尤近。

其分书,则遒丽淳质,变化不可方物,结体极严整而浑融无迹,盖约《峄山》《国山》之法而为之。

”[1]112沙孟海在《近三百年的书学》中说:“清代书人,公推为卓然大家的,不是东阁大学士刘墉,也不是内阁学士翁方纲,偏是那位藤杖芒鞋的邓山人。

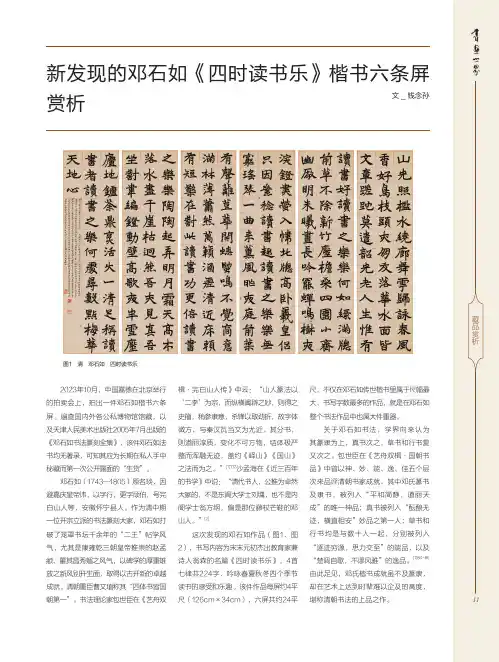

”[2]这次发现的邓石如作品(图1、图2),书写内容为宋末元初杰出教育家兼诗人翁森的名篇《四时读书乐》,4首七律共224字,吟咏春夏秋冬四个季节读书的感受和乐趣。

该件作品每屏约4平尺(126cm×34cm),六屏共约24平尺,不仅在邓石如传世楷书里属于尺幅最大、书写字数最多的作品,就是在邓石如整个书法作品中也属大件重器。

关于邓石如书法,学界向来认为其篆隶为上,真书次之,草书和行书复又次之。

包世臣在《艺舟双楫·国朝书品》中曾以神、妙、能、逸、佳五个层次来品评清朝书家成就,其中邓氏篆书及隶书,被列入“平和简静,遒丽天成”的唯一神品;真书被列入“酝酿无迹,横直相安”妙品之第一人;草书和行书均是与数十人一起,分别被列入“逐迹穷源,思力交至”的能品,以及“楚调自歌,不谬风雅”的逸品。

一笔一划,为你分析北魏书法名碑的奥妙不再错过任何一个精彩《李壁墓志》是流传下来最古的北魏墓志石刻;墓志在用笔上,笔画粗细对比强烈。

如横画,有方笔起笔,收笔出尖等姿态,此墓志与《张猛龙碑》斜划紧结、由粗到细的特点十分相像,如『阳』『军』『参』『无』等字的笔画又细致精彩,透过刀锋可以看出,古人巧夺天工般的刻艺和毛笔书写时的大幅度提按,《李壁墓志》笔画粗细虽变化明显,但细而不弱。

尤其是『无』字行笔,笔短意连,这一细微变化也是此墓志历来为书家追捧的原因之一。

再如『意』『孺』二字的笔画粗细相间,增加空间对比,变化丰富。

北魏《李璧墓志》初拓本(局部),梁启超旧藏,现藏于中国国家博物馆对于此墓志,杨震方《碑帖叙录》评曰:『书法峭劲,极似《张猛龙碑》,而兼有《司马景和》之纵逸,可为习北魏楷书者范本。

』可见该墓志书法峭劲之势独具匠心。

《张猛龙碑》中『凉』『军』字体现出峭劲挺拔之势。

北魏《张猛龙碑》(明拓本,局部)与之相比下,在《李壁墓志》中,如『遥』字的走之底偏旁和『氏』字的斜勾,粗重有力、书法峭劲、大胆粗放,给人意料之外的变化。

『阅』『沉』等字的收笔竖弯钩笔画大胆放出,常常带有顿笔的动作,厚实有力、不拘陈法,达到了雄强奇宕的效果。

《李璧墓志》中的“氏”“沉”“遥”“阅”此墓志在字法分析上,分为造势和造形。

其一,从造势上分析,《李壁墓志》和《张猛龙碑》风格相似。

《张猛龙碑》在结体上是以险绝著称的且变化多姿,通常是横画斜向右上,体势倾斜错落,如『清』『西』『冬』;《李璧墓志》中『白』『远』『冀』『典』等字的字势险体斜;尤其『清』『春』的对比,横画前粗后细,往右上直斜,其他笔画也顺势而为,使得整个字形呈险峻的欹侧之态。

《李璧墓志》中的“高”“中”“周”“司”另外,《李璧墓志》以方笔居多,如转折处方棱以及三角形的点等体现方笔的峻峭,如『司』『周』『中』『高』等,均为就势产生的方角,使字体显得方峻险奇。

《李璧墓志》中的“帝”“孝”“行”其二,在造形上分析,撇、捺决定了一个字的形体变化。

楷书四大家硬笔书法作品介绍楷书是中国书法中最为常见和规范的字体之一,它是一种正方形的字体,结构工整,笔画横平竖直,线条流畅。

在楷书的发展过程中,出现了许多优秀的书法家,其中被誉为楷书四大家的有:颜真卿、柳公权、欧阳询、赵孟頫。

他们的作品在楷书领域具有重要的地位,不仅体现了他们深厚的书法功底,还展示了中国古代文化的魅力。

颜真卿颜真卿(709年-785年),唐代书法家,号称“颜勤礼”,被后人誉为“颜体”。

颜真卿的楷书作品行云流水,笔力雄浑有力,给人以庄重典雅之感。

作品欣赏1.《祭侄文稿》:这是颜真卿的代表作之一,书法典雅,结构严谨,富有古朴之美。

2.《颜勤礼碑》:这是颜真卿书写的颜家宗碑,字体工整,线条流畅,展现了颜真卿的独特艺术风格。

颜真卿的艺术风格1.善于运用瘦金书:颜真卿的作品常常使用了瘦金书的技法,使得字体更为流畅,线条更为纤细。

2.重视点画结构:颜真卿注重点画的位置和形态,精确地控制线条的厚薄和长短,使得作品更为规范、雅致。

柳公权柳公权(778年-865年),唐代书法家,号称“柳中庸”。

柳公权是楷书发展的重要人物之一,他的作品具有雄浑有力的特点,结构严谨而富有变化。

作品欣赏1.《九成宣公碑》:这是柳公权在长安时期所书写的碑文,字体刚劲有力,给人以豪迈之感。

2.《柳公权考古帖》:这是柳公权的临摹作品,他在摹写他人作品时,能够准确把握原作的风格,并加入自己的创作特点。

柳公权的艺术风格1.墨线流畅有力:柳公权的作品中墨线的变化饱满而有力,给人一种精神奋发的感觉。

2.结构严谨而富有变化:柳公权注重字与字之间的呼应和结构的变化,使得作品具有独特的美感。

欧阳询欧阳询(557年-641年),唐代书法家,号称“欧体”。

欧阳询是楷书领域的开创者之一,他的作品以线条的优美和结构的严谨闻名。

作品欣赏1.《颜勤那舍碑》:这是欧阳询为颜真卿的父亲颜弘鼎所书写的碑文,字体工整规范,体现了欧阳询的书法风格。

2.《欧阳询帖》:这是欧阳询的临摹作品,他在摹写他人作品时,能够准确把握原作的神韵,给人以古拙典雅之感。

魏碑书法作品有哪些魏碑是指南北朝时期北朝的碑刻书法作品。

现存的魏碑书体都是楷书,因此有时也把这些楷书碑刻作品称为“魏楷”。

魏碑原本也称北碑,在北朝相继的各个王朝中以北魏的立国时间最长,后来就用“魏碑”来指称包括东魏、西魏、北齐和北周在内的整个北朝的碑刻书法作品。

我们来看一下这些魏碑书法的具体分类。

造像记造像记是佛教兴盛的产物。

南北朝时期,中国佛教发展步入高峰。

特别是北朝地区在佛即君主、禅观苦修思想的影响下,开窟造像的风气大盛,造像记也大量出现。

魏碑中属造像记者有:长乐王丘穆陵亮夫人尉迟为牛橛造像记一弗为张元祖造像记比丘慧成为洛州刺史始平公造像记北海王元详造像记始平公造像记孙秋生造像记杨大眼造像记安定王元燮造像记法行造像天水氏造金佛像记北魏时期造像记最受后人推崇的是《龙门二十品》。

康有为说:“龙门造像自为一体,意象相近,皆雄俊伟茂,极意发宕,方笔之极轨也。

”他又把其书法风格析分为四体:“杨大眼、瑰灵藏、一弗、惠感、道匠、孙秋生、郑长猷,沉着劲重为一体;长乐王、广川王、太妃侯、高树,端方峻整为一体;解伯达、齐郡王祐,峻骨妙气为一体;慈香、安定王元燮,峻宕奇伟为一体”〔《广艺舟双楫丨余论第十九》〉。

造像记虽非出于一时一人之手,但其风貌都反映出那个时代的审美风尚和追求。

北魏时期造像刻石行业当是极其发达,仅从北魏立朝一百多年竟留下二千多方造像记中可见一斑。

二千多方造像记中许多与《龙门二十品》迥异,有的与晋唐书法近似,这说明以造像刻石为业的多是汉人。

从《龙门二十品》多为鲜卑贵族造像记这一情形可以看到,镌刻者是受到贵族青睐的、行业之中的佼佼者。

《龙门二十品》出于何人之手,是刻手自书自刻,还是与行业中的书手合作而成,多数已不得而知。

但刻工于其中的创造是明显的:棱角分明、斩钉截铁的笔画,纯为铁刃大刀阔斧、不加修饰地凿出的。

这些叮当凿成的斩截利落的粗犷线条,有游牧民族剽悍之气,反映出时代的审美风尚。

这些名不见经传的刻工们的创造,写下了中国书法史上瑰奇的一页,给书法艺术带来了无限的生机。

当代最具影响力的100名书法家1.天津孙伯翔:乃当代碑书第一高手。

魏碑书自清末至今名家可数:康有为、赵之谦、张裕钊、于右任、李瑞清、曾熙、陶浚宣及徐生翁等。

成功者如康、赵、于、徐,毁誉参半者如张、李、曾,近于失败者如陶。

碑书不外方笔、圆笔、方圆结合、碑帖结合等几种路子,况大兴于清末,历史留下的开创空间足够大。

碑书大家问世时间间隔之短史上所无,百年之间名家辈出。

孙伯翔于上世纪八十年代崛起于书坛靠一手纯而又纯的魏碑书,孙氏之成功在于用笔——方笔。

其方笔的力度颇大,震撼人心。

在孙之前写碑书者“使笔如刀”能够自然切斩出见棱见角的碑质点线者无,多为描画做作或能力不及,故孙氏在魏碑风格史上是具开创之功的大家。

虽然孙氏仅以笔法之功即可立足于书坛千古,然目前称其为大师则稍差一步耳:孙氏于结字、书风开创远不及笔法高标,其书主要得法《始平公造像记》、《张猛龙碑》,或参赵之谦法,常合古人辙路,己意不多。

其书尝于上世纪九十年代前后有过一段激进的“变法”阶段,惜其未能继续开拓,因何?碑书开拓须有极高之学识、眼力与超常之胆气,开创之初不免有种种不足,遂批评声雀起,于是将孙氏开拓之念压住,乃大憾也。

后又皈依《始平公造像记》,结字之开合移位种种富于生气的意趣均让位于“复归平正”耳。

于欹侧变化未敢深入,其一生结字之种种变化仅在于一平面中之部首笔画左右上下之平移变化,而不敢将字倾侧——孙氏之字无论变形多大无一倾侧笔也。

细研孙氏近年作品,其结字取修长之唐楷意,少碑书之“宽扁”态,颇有疏古(汉隶、魏碑)亲今(唐楷)之意,其结字法冥冥之中唐法愈发占据上风,以较多唐法做入碑之基,取北碑方折之笔,合成书之清刚严整气貌,而古拙气渐亡矣,唐法入碑乃学碑大失、大忌也。

孙氏书法无处不在的理性占据了书之大半,深层的平行、等距等唐法意识在其内心深处打上了愈老愈深的烙印。

而奇拙之字则是在唐法规矩之内的种种变化,而非在上溯魏碑乃至汉隶秦篆这些朴逸造型气质基础上的变形。

简介《张猛龙碑》全称《鲁郡太守张府君清颂碑》。

北魏正光三年(522)正月立,无书写者姓名,碑阳二十四行,行四十六字。

碑阴刻立碑官吏名计十列。

额正书“魏鲁郡太守张府君清颂之碑”三行十二字。

古人评价其书“正法虬已开欧虞之门户”,向被世人誉为“魏碑第一”。

张猛龙碑全称《魏鲁郡太守张府君清颂之碑》。

正宗北碑书体。

北魏正光三年(公元522年)立。

石在山东曲阜孔庙。

书法劲健雄俊。

清杨守敬评其:“书法潇洒古淡,奇正相生,六代所以高出唐人者以此”。

沈曾植评:“此碑风力危峭,奄有钟梁胜景,而终幅不染一分笔,与北碑他刻纵意抒写者不同。

”康有为谓:“结构精绝,变化无端”、“为正体变态之宗”。

该碑已开初唐楷书法则的规模。

----《古代碑帖鉴赏》费声骞历史《张猛龙清颂碑》立于北魏明孝帝正光三年(五二二),全称《魏鲁郡太守张府君清颂之碑》,现在山东曲阜孔庙中,有额有阴,碑文记颂魏鲁郡太守张猛龙兴办学校功绩,碑阴为题名,古人评价其书“正法虬已开欧虞之门户”,向被世人誉为“魏碑第一”。

楷书二十六行,行四十六字,是魏碑后期佳作之一。

碑文书法用笔方圆并用,结字长方,笔画虽属横平竖直,但不乏变化,自然合度,妍丽多姿。

碑文中的“冬温夏清”四字被认为是鉴别有关张猛龙碑古拓、今拓、原拓、翻拓的重要依据。

据说有些古人拓碑,每拓一次之后就要把原碑上的某字去掉一点或留下某种印记,使后人之拓永远不能与前人之拓相雷同相媲美,更不用说伪造作假了,可见古人用心之良苦。

旧拓本第十行“冬温夏清”等字未泐。

重刻本刻工拙劣,较易分辨。

商务印书馆有影印本。

艺术价值《张猛龙碑》为北魏刻石精品,书法以方笔为主,兼施圆笔,结字中宫紧收,四面开张呈放射状。

线条变化多端似无规律可寻,书写“从心所欲”但绝“不逾矩”。

历代名家对此碑可谓推崇备至,清康有为在《广艺舟双楫》中将《张猛龙碑》列为“精品上”,并称“《张猛龙》如周公制礼,事事皆美善”,“为正体变态之崇”,“结构精绝,变化无端”。

清雄峻丽盛魏正宗——以《元桢墓志》等为例谈“北魏邙山体”书法欣赏作者:王延智来源:《江苏教育.书法教育》 2018年第7期【关键词】《元桢墓志》;北魏邙山体;斜画紧结【中图分类号】G292.1 【文献标志码】B 【文章编号】1005-6009(2018)53-0030-03 【作者简介】王延智,南京艺术学院(南京,210013)美术学院博士生。

北魏孝文帝拓跋宏迁都洛阳之后,全面推行汉文化,以改革鲜卑旧制陈俗,无论是政治体制,还是语言文字,均一律汉化,甚至迁都后的鲜卑贵族连姓氏也改为“元”,由此这些鲜卑贵族与汉族开始融合一体。

那么,表现在书法上,北魏迁都后的书风也开始有所变化,这在龙门石窟和墓志书法中都有所体现,其中墓志书法的变化尤其明显。

尤其是迁都之后洛阳邙山皇室的墓葬群的墓志,在其中尤为耀目。

故而北京故宫博物院施安昌先生将这一时期出土于邙山一带的墓志书法称之为“北魏邙山体”,刘涛先生则援引梁任公之语称之为“盛魏正宗”,一则以地域命名,一则以时间命名,二者各有攸宜。

从文化生态环境来说,“北魏邙山体”是由当时的政治、文化与风俗等方面的合力促成的。

北魏迁都洛阳后,制定了鲜卑人“死葬河南,不得还北”的强制性政策,使得鲜卑贵族之间兴起了刊立墓志之风。

另外,随着鲜卑族汉化的发展,加之行业规范对墓志制作要求的不断提高,作为北魏书法正体的“北魏邙山体”开始从猛利拙朴向妍雅温润的大方向发展,这不仅在北魏书法中具有典型性,而且在整个北朝石刻中也非常具有辨识度和代表性。

从总体来说,“北魏邙山体”的书法用笔以方笔为主,圆笔为辅,结体则以“斜画紧结”为主导而左右开张,章法上大都横成行、纵成列,鲜有新奇异制。

从其制作工艺来看,则刀味十足,锋颖毕现,给人以爽利精劲、方整峻拔之感。

华人德先生在研究魏碑体书法时就认为形成这种风格的主要原因有两个,即“斜画紧结的结构特征”和“方峻平直的刊刻方法”。

这大抵是直击肯綮的。

由此我也可以这么说,尽管“北魏邙山体”在书法与制作上逐渐文采化,但在大的范畴上仍属于实用书法,那么,这些墓志在书丹与刻制上也不得不考虑方便制作等实用因素,而这些也是影响其书风中“朴茂”“天真”等审美特质的重要因素。

随置赋形平中出奇的《张猛龙碑》作者:劳英润来源:《文存阅刊》2017年第15期摘要:《张猛龙碑》是”洛阳体”最具代表的铭石书之一,康有为评其为“隶楷之极则,正体变态之宗”,是学习魏楷的经典之作。

《张猛龙碑》的方圆兼备,随置赋形,平中出奇的特征在整个魏晋时期乃至正书史上都大放异彩,为我们创作开辟更广阔的思路。

关键词:魏碑;随置赋形;平中见奇《张猛龙碑》立于北魏明孝帝正光三年(522),现藏于山东曲阜孔庙之内,全称《魏鲁郡太守张府君清颂之碑》。

《张猛龙碑》石质优良细密,尽管经历将近1500年的风雨侵蚀、人类摹拓使得碑版斑驳陆离,形成浑厚苍茫的效果,但是很多字依然字口清晰,神韵完备。

对于《张猛龙碑》取法的渊源,清代的包世臣在《艺舟双楫》中认为,《张猛龙碑》出自《孔羡碑》。

而后世的刘熙载也赞同包世臣所论。

其传承《孔羡碑》的方整雄美而能出秀雅精美、平中出奇的艺术风格。

一、方圆兼备的用笔《张猛龙碑》往往以切笔入,圆笔送出,方而劲挺有力而无凌厉之感,化刚硬于秀逸圆厚之中;或以逆锋入笔,切笔方出,浑厚中渗透出秀雅之气。

此碑圆中带方,方中有圆,方圆结合,加上用笔的偏正、提按与捻管的相结合,使笔画骨肉相依,既有高雅古拙之意,又有秀逸精妙之美。

二、高古秀逸的线条线条作为书法艺术的语言,它运动的轨迹所形成的美感,才有书法的生命之迹象,给人带来心灵的触动和艺术美的享受。

清代的杨宾在《大瓢偶笔》对《张猛龙碑》评曰:“南北朝书虽多生强,而古意犹存,若张猛龙、崔敬岂则精拔粹美、妙不可言矣。

“特别强调了此碑的古拙秀逸之美。

《张猛龙碑》的线条像强弩引而不发,笔力含蓄,爽朗、劲健,质地温润如玉,轻松自然,没有篆隶的坚实生硬,也没有唐楷的松软乏力。

线条还残留着隶意,最具体代表的是它的竖勾,勾画平推送出,使勾画坚挺劲健,笔收而力出,方显碑刻之精妙。

二、平中出奇的结构书法之难,难在结构的分割合理,笔画内部协调,结字巧妙。

明代的郭宗昌在《金石史》中评曰:“其书律以晋法,虽少蕴藉,而结体错综之妙,使以剂唐,足脱一代方整之累。

魏碑:一个王朝的发声作者:来源:《黄河之声》2017年第03期中国书法衍繁到北魏,墨云蒸腾,奇峰叠翠,炫出一道魏碑奇观。

魏碑亦称魏楷,其承汉隶,启唐楷,与晋朝楷书、唐朝楷书并称三大楷书,彼此竞相开放,浓芳袭人。

魏碑实乃汉文化与鲜卑文化融合的结晶,也可谓游牧边塞文化撞击中原华夏本位文化的产物。

楷书萌发于魏晋之际,钟繇的《宣示表》等作品已趋成熟之态。

晋末,大批西晋知识分子随晋室南渡,北朝书风便与南朝河分两岸,大相径庭。

清朝刘熙载论日:南书温雅,北书雄健。

魏碑由隶入楷,化隶成楷,成为楷书另一源脉:其一,魏碑多为民间工匠书家之作,清新刚健,鲜然勃发,生活气息春云葱茏,与南朝士大夫“风流蕴藉”书风迥然相异。

其二,北魏民间书法家们,一面直接从汉魏时期的隶书汲取营养,一面按照生活的样子雕刻摹写。

用笔率性率真,自由奔放,架构因势赋形,变异曼妙,不像唐楷法度拘泥,结体规范划一,笔画间距离关系过于“精确”。

清代包世臣《艺舟双楫》曰:“北魏字有定法而出之自在,故多变态:唐人书无定势而出之矜持,故形板刻。

”其三,以刻为写,刀锋凌厉,笔力道劲,金石气宇,浑朴厚重。

《金石萃编》一书说:“按造像立碑,始于北魏,迄于唐之中叶。

”欧阳询、褚遂良、李北海、苏东坡、米元章、黄山谷乃至赵孟頫、黄道周、倪元璐、张瑞图等,皆从魏碑中汲取精华,丰其羽翎。

清中叶碑学兴起,何子贞、赵之谦、郑板桥、李瑞清,近代于右任诸家纷纷从魏碑脱颖而出,开宗立派。

“平整宜从唐入手,风云可向魏晋寻。

临摹须走蚯蚓道,博览犹似蜜蜂身”。

赵之谦《章安杂说》:“二十岁前,学《家庙碑》,日五百字。

”启功诗曰:“题记龙门字势雄,就中犹属始平公,学书别有观碑法,透过刀锋看笔锋。

”于右任融行书与隶之笔意于北魏楷书,遂自创一格,独步书林:“朝临石门铭,暮写十二品。

辛苦集为联,夜夜泪湿枕。

”徐悲鸿有名联“白马秋风塞上,杏花春雨江南”,疏朗而凝密,柔软却刚劲,氤氲着浓厚的北碑遗韵。

魏碑体多用方笔,如斧如凿,棱角刚健,无丝毫圆滑世故之风之气:如剑如戟,铿锵作鸣;笔画不拘不泥,长短有致,一如宋词元曲:参差中有章法,错落中见严谨:笔力道劲挺拔,气势雄健豪放。

[汲传书法的真善美]真善美书法魏碑书体是中国书法史上楷书的第一座高峰,形成于北魏皇城大同。

也许是地缘、血缘、心缘之故,马先生对魏碑情有独钟。

无论亦隶亦楷的《中岳嵩高灵庙碑》、“二爨”,无论方整严峻的《龙门二十品》,无论具有皇家气象的墓志《元怀》、《元瑛》,无论郑道昭的大字石刻、《石门铭》,等等,他都悉心品赏,仔细玩味,认真揣摩,常加体悟,心追手摩,有时竟“唇齿尽墨,衣领如皂”,达到忘我境界。

他觉得,质朴方厚重,疏野更自然。

书写魏碑,不仅可以完善书写技法,从中更可以感受北魏人穆练重拙的人格气概,洪荒大化的自然形态。

加之魏碑承接汉隶,遥通钟鼎,下启楷则,这就使马先生更期望通过研习魏碑,窥破书法之真谛。

马子明还特别敬重和激赏唐代大书家颜真卿的人格,磊落、正义、豪迈,对颜体书法《多宝塔碑》、《礼勤碑》、《麻姑仙坛记》、《祭侄文稿》等,因而就有一种“心向往之”的亲切和私淑,并时时以颜体中蕴涵的“天行健,君子以自强不息”的精神动力来校正和规范自己的人生行为,以及书法行为。

马子明认为,书如其人,这不仅是一句励志书家的箴言,更是一种文人心底的潜在规矩。

这种规矩体现在笔墨点画中,就要有形。

这种形,就是一个人心性的外化。

以此角度来观照和研习颜真卿的书法,心底自然就荡漾起一种真力、真气和人生正气,从而酿造、修炼一种人生境界的大美。

当然,马子明也喜欢风流蕴藉的美感。

如《玄秘塔》和《神策军碑》等。

他认为柳公权的书风,隐含着一种文人的风流逸气和洒脱精神。

正气,是人格特征。

风流,则是内在气质。

腹有诗书气自华,就是一种风流洒脱的不自觉。

作为书法家,传统的文人,马子明因而骨子里具有一种“渊薮”般的惺惺相惜,和自觉追随。

上述三类书法所富含的各种有益因子,可以说是滋养马子明书法人生的“三驾马车”,体现到马先生的书法创作上就是,不经意间,每种书体都殷殷渗透着这样的精义:粗朴,峻厚,豪放、浑穆,洞达。

马子明先生的楷书,笔力劲键,结体宽博,端庄严整,开阖自然,而又不乏雅逸之趣。