人教版中学语文七年级上册第三单元

- 格式:docx

- 大小:22.56 KB

- 文档页数:5

《从百草园到三味书屋》教学设计一、教学目标1.采用默读的方式,一气读完文章,了解课文大意,能够用表格的形式归纳内容要点。

2.在整体感知课文内容的基础上,品味关键语句,感受百草园之乐和三味书屋之乐。

3.试着站在小鲁迅和大鲁迅的视角,结合自己的生活经验,从字里行间去体会童年生活的美好和学习生活的乐趣。

二、教学重难点教学重点:1.试着采用默读的方式,不分心,不停顿,一气读完文章,了解课文大意。

2.在整体感知课文内容的基础上,通过品味关键语句,感受百草园和三味书屋生活的美好与快乐。

教学难点:1.理解作者笔下三味书屋的读书生活,不是枯燥无味,而是快乐的。

2.抓住关键词句,体会作者对百草园和三味书屋的情感。

三、教学策略本课主要采用默读法、朗读法和讨论法等教学方法。

在课文解读中,教师要设置好问题角度,激发学生多向思维,引导鼓励学生大胆表达自己的理解,培养学生的口头表达能力和创造性思维。

此外,需要注意的是:课文比较长,学生初步学习默读,教师需要给学生提供一个安静的读书环境和足够的默读时间,教师也要耐心等待学生阅读完整篇文章。

四、教学过程(一)谈话导入我们总是怀念美好的童年,童年的快乐、童年的苦涩、童年的惊心动魄。

大作家鲁迅被誉为“民族魂”,他有过怎样的童年时光?让我们阅读课文,看看小时候的鲁迅玩些什么,学些什么,想些什么。

他和你有相似的地方吗?【设计意图】引发共鸣,激发阅读兴趣。

(二)默读感知1.默读提示。

默读是一种很重要的读书方式,与朗读相比,默读可以提高阅读的速度。

默读时,请大家注意:“不出声,不动唇,不指读,不回看,一气读完全文,了解课文大意。

”如果遇到生字生词,可以猜读或者暂时跳过去。

默读有字数的要求,每分钟要到达五百字。

我们可能暂时还到不了这个速度,但可以试着使用这种读书的方法,提高自己的阅读水平。

2.默读课文。

本文共两千五百多个字,大约需要五六分钟。

【设计意图】教师明确默读的基本要求,培养学生的默读能力和归纳能力。

《从百草园到三味书屋》教学详案第二课时教学过程一、导入“等待着下课,等待着放学,等待游戏的童年……”童年不仅仅是池塘的榕树边,也不仅仅是五彩的乐园,还有琅琅的读书声和关于书屋的回忆。

今天让我们和鲁迅一起,走出百草园,走进三味书屋。

二、合作探究精读描写三味书屋的段落,探究下列问题。

1.“也许是因为拔何首乌毁了泥墙罢,也许是因为将砖头抛到间壁的梁家去了罢,也许是因为站在石井栏上跳了下来罢,……都无从知道。

”连用三个“也许是”表现了“我”怎样的心理?连用三个“也许是”表现了告别百草园时“我”无可奈何的心理。

同时也表明“我”并不知道被送到私塾的原因,因此用了表示猜测语气的“也许是”。

2.作者写三味书屋的生活选取了哪几个片段?①提问“怪哉”虫;②小园玩耍(折蜡梅花,寻蝉蜕,捉苍蝇喂蚂蚁);③师生共读;④上课时偷玩(做戏,画画儿)。

3.文中的老先生是一个怎样的人?老先生是一个方正、质朴、博学、和蔼可亲、教学认真、严而可敬的人,在当时算是比较开明的私塾先生。

4.从全文看,“我”是一个怎样的孩子?“我”是一个热爱丰富多彩的大自然,热爱自由快乐的生活,兴趣广泛,有强烈的求知欲和好奇心,还有点儿小调皮的孩子。

5.本文写“百草园”和“三味书屋”的两部分之间是什么关系?表现了作者怎样的思想感情?对于这个问题,有三种不同的看法:(1)是对比关系,用百草园自由快乐的生活同三味书屋枯燥陈腐的生活相对比,一个符合儿童的心理,表现了儿童广泛的生活乐趣;一个妨碍儿童身心的发展,表现了儿童对它的厌恶之情。

(2)是衬托关系,用自由快乐的百草园生活来衬托枯燥无味的三味书屋生活,以批判封建教育制度对儿童的束缚和损害。

(3)是和谐统一的关系,贯穿全文的是甜美的、欢乐的回忆,是对自然的爱和对知识的追求,是一颗天真的童心,这是这篇散文的意境美和韵味美之所在。

(学生合作探究,大胆发言,只要有自己的理解,言之成理即可。

与百草园的自由快乐相比,三味书屋中的生活显然是太受约束,且令人深感枯燥。

七年级上册语文三单元

以下是人教版七年级上册语文第三单元的主要内容:

单元主题:四季美景

本单元的课文以描绘自然景物为主,通过对四季景色的生动描绘,表达了作者对大自然的赞美之情。

课文目录:

1. 《春》朱自清

2. 《济南的冬天》老舍

3. 《雨的四季》刘湛秋

4. 《古代诗歌四首》

学习目标:

1. 品味优美的语言,体会课文中所描绘的美景。

2. 学习比喻、拟人等修辞手法的运用,提高语言表达能力。

3. 培养观察自然、热爱自然的情感。

通过本单元的学习,学生可以感受到四季之美,提高对自然的观察力和感悟力,同时也能够提升自己的语言表达能力。

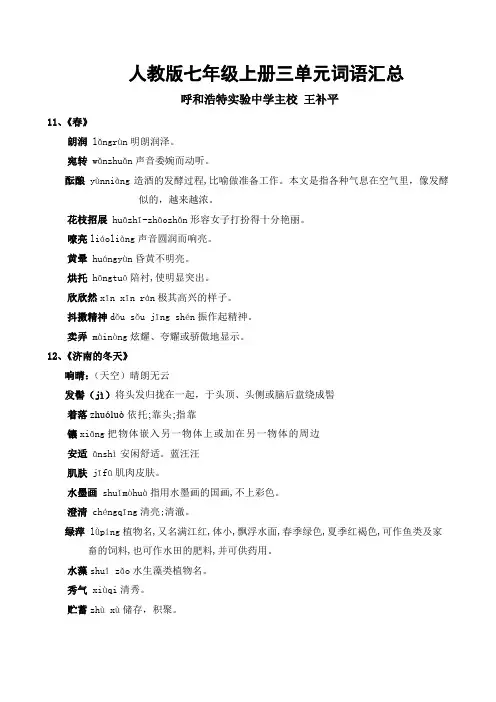

人教版七年级上册三单元词语汇总呼和浩特实验中学主校王补平11、《春》朗润lǎngrùn明朗润泽。

宛转wǎnzhuǎn声音委婉而动听。

酝酿yùnniàng造酒的发酵过程,比喻做准备工作。

本文是指各种气息在空气里,像发酵似的,越来越浓。

花枝招展huāzhī-zhāozhǎn形容女子打扮得十分艳丽。

嘹亮liáoliàng声音圆润而响亮。

黄晕huángyùn昏黄不明亮。

烘托hōngtuō陪衬,使明显突出。

欣欣然xīn xīn rán极其高兴的样子。

抖擞精神dǒu sǒu jīng shãn振作起精神。

卖弄màinîng炫耀、夸耀或骄傲地显示。

12、《济南的冬天》响晴:(天空)晴朗无云发髻(jì)将头发归拢在一起,于头顶、头侧或脑后盘绕成髻着落zhuóluò依托;靠头;指靠镶xiāng把物体嵌入另一物体上或加在另一物体的周边安适ānshì安闲舒适。

蓝汪汪肌肤jīfū肌肉皮肤。

水墨画shuǐmîhuà指用水墨画的国画,不上彩色。

澄清chãngqīng清亮;清澈。

绿萍lǜpíng植物名,又名满江红,体小,飘浮水面,春季绿色,夏季红褐色,可作鱼类及家畜的饲料,也可作水田的肥料,并可供药用。

水藻shuǐ zǎo水生藻类植物名。

秀气xiùqi清秀。

贮蓄zhù xù储存,积聚。

13、《夏感》主宰:支配,统治;掌握黛色dài sâ青黑色。

灵秀língxiù清秀美好。

终极zhōngjí最终;穷尽。

匍匐púfú躯体贴地(像虫、蛇、龟)缓慢爬行。

芊芊细草qiānqiān碧绿色。

融融rïngrïng暖的或表明是暖的,尤指暖到一种温和舒适的程度。

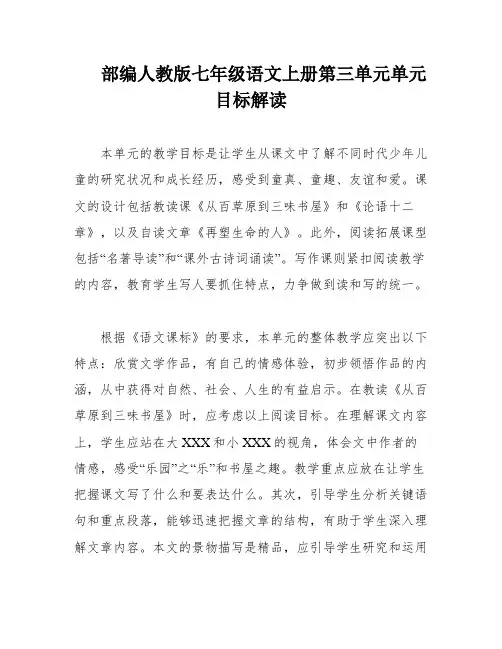

部编人教版七年级语文上册第三单元单元目标解读本单元的教学目标是让学生从课文中了解不同时代少年儿童的研究状况和成长经历,感受到童真、童趣、友谊和爱。

课文的设计包括教读课《从百草原到三味书屋》和《论语十二章》,以及自读文章《再塑生命的人》。

此外,阅读拓展课型包括“名著导读”和“课外古诗词诵读”。

写作课则紧扣阅读教学的内容,教育学生写人要抓住特点,力争做到读和写的统一。

根据《语文课标》的要求,本单元的整体教学应突出以下特点:欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。

在教读《从百草原到三味书屋》时,应考虑以上阅读目标。

在理解课文内容上,学生应站在大XXX和小XXX的视角,体会文中作者的情感,感受“乐园”之“乐”和书屋之趣。

教学重点应放在让学生把握课文写了什么和要表达什么。

其次,引导学生分析关键语句和重点段落,能够迅速把握文章的结构,有助于学生深入理解文章内容。

本文的景物描写是精品,应引导学生研究和运用景物描写的方法。

通过“以写带读,以读促写”的教学模式,致力于提高学生的阅读感知能力和语言表达能力。

默读是本学段重点强调的阅读惯,要求学生“有的一定速度”“每分钟不少于500字”。

在教读课《从百草原到三味书屋》及自读课《再塑生命的人》的落实中都应对学生的默读速度有一定要求。

《从百草原到三味书屋》共两千五百多字,要求五六分钟内默读完。

此外还应将“不出声,不动唇,不指读,不回看,一气读完全文,了解课文大意”“如果遇到生字生词,可以猜读或者暂时跳过去”等默读方法教给学生,帮助学生提高自己的阅读水平。

对于七年级的自读课型学生来说,他们刚刚入门,需要在教师的阅读指导下才能更好地达成研究目标。

比如在阅读《再塑生命的人》时,应注重学生阅读方法和策略的指导。

学生自读后,可以交流讨论,展示自己的阅读成果,并利用任务单的形式完成对自读内容的检测和反馈。

同时,引导学生总结方法,例如用不同符号圈画批注、抓关键字词句、记录感受等,从而引导学生会利用文章中的旁批和阅读提示来完成对文章的阅读和理解。

写人要抓住特点教学设计一、教学目标:1、知识及技能:通过本次写作指导,教会学生抓住人物外貌来描写人物的方法。

2、过程及方法:尝试观察人物外貌特点,了解人物个性。

3、情感态度价值观:培养学生养成善于观察、善于发现、善于积累的习惯,并鼓励学生将观察到的信息有创意地表达出来。

二、教学重难点:重点:引导学生抓住人物典型的外貌特征来描写人物。

难点:有创意的表达,通过细节描写反映人物个性。

三、教学方法:技巧点拨法四、教学时数:1课时五、教学过程:<一>导入新课世界上没有完全一样的两片树叶,也没有完全一样的两个人。

但是反映到同学们的作文中却几乎是“千人一面〞。

这样的作文,容易让人产生视觉疲劳,也很难给读者留下深刻的印象。

那么,如何让我们所写的人物生动起来呢今天,我们就来解决这个问题,帮助大家走出“群众化〞、“脸谱化〞人物描写的误区。

<二>看图猜人首先,请大家欣赏下面几幅图片,猜一猜他们都是谁,并且跟大家说说你是怎么猜出来的?<三>过程指导我们大家都知道,写人是要抓住了人物特征,或从外貌、或从语言、或从动作、或从心理,或从神态,或者几方面相结合对人物进展细细地描摹,善于把描写的笔触停放在某一点上精雕细琢,这一点就是细节描写,所以才塑造出这么多鲜活生动的形象。

话说起来容易做起来难,我们具体应该怎样做,今天我们就人物的外貌描写来与大家共同探讨一下。

那么我们学过的文中当中有许多人物外貌描写的例子,大家还记得吗?1、现在回想起来,她那时有十八九岁。

右嘴角边有榆钱大小一块黑痣。

2、须臾,一个方头大耳、矮胖结实的中年人夹着一本厚书与一个大圆规、一个大三角板挤进门。

3、他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还带着大眼镜。

4、他的脸上呈现出悲剧,一张含蓄了许多愁苦与力量的脸;火一样蓬勃的头发,盖在他的头上,好似有生以来从未梳过;深邃的眼睛略带灰色,有一种凝重不可逼视的光;长而笨重的鼻子下一张紧闭的嘴,衬着略带方形的下颏,整个描绘出坚忍无比的生的意志。

10 再塑生命的人知能演练活用夯基达标1.下列词语中加点字的注音有误的一项是( )A.感慨.(kǎi)走廊.(láng)疲倦不堪.(kān)B.搓.捻(cuō)奥秘.(mì)小心翼.翼(yì)C.航行.(xíng)模.仿(mó)截.然不同(jié)D.缝.制(féng)绽.开(dìng)恍.然大悟(huǎng)2.下列句子中加点的成语使用有误的一项是( )A.他做事总是小心翼翼....的,不敢疏忽,生怕出错。

B.突然间,我恍然大悟....,有一种神奇的感觉在我脑中激荡,我一下子理解了语言文字的奥秘了。

C.我们对精读课文要理解透彻,深入领会,不求甚解....。

D.看着五星红旗在奥运赛场上冉冉升起,我们的自豪感油然而生....。

3.根据课文内容填空。

文中为海伦·凯勒“再塑生命的人”是。

“再塑生命”的字面意思是,在文中的意思是_____________________________________________________。

4.下面一段话中,有一处语病、一处标点符号使用不当。

请找出来并修改。

①在我读完《假如给我三天光明》这本书之后,被坚强的海伦深深地感动了。

②我看不到海伦丝毫的恐惧、凄凉和悲哀,看到的是她那光明的内心世界、坚强的意志和她那对生活的爱。

③我不禁感慨:只要你的心是坚强的,那么,哪怕你永远生活在无边的黑暗中,你也能感受到满世界灿烂的阳光?(1)有语病的是第句。

修改:___________________ __________________(2)标点符号使用不恰当的是第句,将“”改为“”。

课内品读阅读下面的文字,完成第5~7题。

这天上午,我和莎莉文老师为“杯”和“水”这两个词发生了争执。

她想让我懂得“杯”是“杯”,“水”是“水”,而我却把两者混为一谈,“杯”也是“水”,“水”也是“杯”。

她没有办法,只好暂时丢开这个问题,重新练习布娃娃“doll”这个词。

15 古代诗歌四首班别:某某:学号:《观沧海》一、常识填空1、《观沧海》从诗的体裁看,它是一首诗,从表达方式看,它是一首诗。

2、《观沧海》的作者是,字,末年家、家、。

他的诗以见称。

二、用/划分这首诗的朗读节奏:东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中。

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

三、按要求写出诗句1、点出诗人登临碣石山的目的的诗句是:2、实写诗人所见之景的句子是:。

3、虚写诗人想像之景的句子是:4、最能体现作者博大胸怀的诗句是:四、探究提高1、这首诗表达了作者怎样的思想感情?归纳主题。

2、下面的诗句描写沧海的景象,有动有静,试作分析。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

3、下面的诗句中,“若”字用得好,请你说说好在哪里。

日月之行,若出其中。

星汉灿烂,若出其里。

《次北固山下》一、常识填空1、《次北固山下》从诗的体裁看,它是一首诗,从表达方式看,它是一首诗。

2、《次北固山下》这首诗作者是,是代诗人。

三、按要求写出诗句1、《次北固山下》这首诗的颔联是:2、《次北固山下》这首诗中的千古名句是:海日生残夜,江春入旧年。

四、探究提高1、这首诗描绘的是哪个季节的景色?从哪些地方可以看出?2、这首诗表达了作者怎样的思想感情?哪两句诗集中表达了这种感情?3、想象“潮平两岸阔,风正一帆悬”是怎样的情景,如果你身临其境将会有怎样的感受?4、“海日生残夜,江春入旧年”一联,历来被人称道。

请选一个角度,作简要分析。

《钱塘湖春行》一、常识填空1、《钱塘湖春行》从诗的体裁看,它是一首诗,从表达方式看,它是一首诗。

2、《钱塘湖春行》选自《》,作者,字,号;是代著名诗人二、用/划分这首诗的朗读节奏:孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

三、按要求写出诗句1、《钱塘湖春行》这首诗的颈联是:2、诗中描绘西湖胜景的诗句是:3、诗中描写莺歌燕舞的名句是:4、抒写诗人游兴未尽,对西湖美景恋恋不舍之情的诗句是:四、探究提高1、从《钱塘湖春行》的哪些词语可以看出写的是初春景象?2、这首诗表达了作者怎样的思想感情?归纳主题。

11 春说课稿一、教材分析《春》是七年级语文上册第三单元的第一篇阅读课文。

前两个单元分别是教会学生感悟人生、珍爱生命,而本单元则是带领学生走进大自然,领略自然风光。

单元中的每篇课文无一不向我们展现了色彩斑斓的大自然,学习这几篇课文既是提高听、说、读、写能力的重要途径,又是一次美的巡礼;从中既可得到语文的滋养,又可受到美的熏陶。

《春》是一篇诗意盎然的写景抒情散文。

春,本来是自然界的一个季节概念,本文却赋予它以感情和生命,作者朱自清先生抓住春天的主要特征,用诗的笔调,描绘了春回大地,万物复苏,生机勃发,草木花卉竞相争荣的景象。

抒写出热爱春天,憧憬未来的欣喜之情。

这是一首抒情诗,一幅风景画,更是一曲春的赞歌。

二、学情分析春天是学生熟悉而喜爱的季节,他们都有切身的体验和感受。

这篇文章语言口语化,平易好懂,节奏明快,形象生动,极富表现力,容易激发学生的阅读兴趣。

三、教学目标知识与能力目标:1、体会本文融情于景,情景交融的表现手法,培养语言表达能力。

2、培养朗诵能力,背诵这篇文章。

过程与方法目标:培养学生对语言的感悟能力,品味文章的画面美,领悟作者的思想感情。

情感态度与价值观目标:培养学生观察自然、感悟自然的能力和热爱自然的情感。

四、教学重难点培养学生对语言的感悟能力,通过语言感悟春天的美丽。

五、教学理念1、强调学生自我的阅读体验。

《语文课程标准》明确指出要“加大语文阅读量和口语交际环节,重视培养语感。

”还强调“要加强朗读,重视阅读感受和体验。

”“学会运用多种阅读方法”。

因此,在教学中我将指导学生用多种方式去“读”,在“读”中感悟文章的思想情感和人文内涵。

2、联系现实生活。

充分调动学生在生活中所见、所闻、所感、所悟来阅读本文,并思考为什么面对同样的景物不同的人会有不同的感受。

体现新课程的“大语文观”,让学生在生活中去发现语文,在生活中学习语文。

3、重视互动合作。

《语文课程标准》指出要“积极倡导自主、合作、探究的学习方式”;要求“能主动进行探究性学习,在实践中学习、运用语文。

七年级上册第三单元复习课

的微妙情感,揣摩和品味富有特色的语言,积累精彩语句。

体会修辞手法的表达效果。

一、整体把握我也行!

草图,春花图,春风图,春雨图和迎春图。

最后运用

比喻,突出了春天新、美、力的特征。

驼祥子》和话剧《茶馆》等。

《济南的冬天》一。

表达了对济南的赞美之情。

早春景象新鲜而又精致的描绘,

概括

诗句是:海日生残夜,江春入旧年。

子是:乡书何处达?归雁洛阳边。

》、《济南的冬天》《古代诗歌四首》是本单

《古代诗歌四首》《观沧海》《次北固山下》《钱塘湖春行》《天净沙•秋思》。

人教版中学语文七年级上册第三单元

第十一课

《春》

——教学设计

一、教材分析

本课选自人教版《义务教育课程标准实验教科书·语文》七年级上册第三单元第十一课《春》。

《春》是朱自清创作的写景诗文,这篇课文以优美的文笔,用诗一般的语言描写了春天一派生机的景象。

学生在朗读过程中,可以潜移默化地感受大自然美好的景色,从而培养热爱大自然的兴趣。

二、学情分析

1、七年级的学生刚经历从小学生到初中生身份的转换,又处于青春期,容易害羞,但内心渴望表现自己,所以上课时教师应主动引导学生积极参与课堂讨论。

2、七年级的学生具备一定的阅读能力和自行探究能力,但理解复杂词语、句子的能力还不够,所以我会先安排学生进行课前预习,让学生初步了解课文内容后再进行重难点教学。

三、教学目标

1、初读课文,整体感知,理清文章脉络。

2、引导学生品味揣摩作者用词的妙处,感受课文优美的语言。

3、学习修辞手法,如比喻、拟人、排比等,并学会运用。

4、引导学生有感情的朗读课文,体会作者对春天的喜爱之情。

四、重点难点

1、引导学生品味揣摩作者用词的妙处,感受课文优美的语言。

2、学习修辞手法,如比喻、拟人、排比等,并学会运用。

五、教学方法

讲授法、诵读法、讨论法

六、教学用具

写教案、制作PPT课件、板书

七、课时安排

2个课时(每课时45分钟)

八、教学过程

《春》第一课时

(一)课前预习

1.利用现代汉语词典等工具书,掌握本文字词,熟读全文,了解文章大意,对有疑惑的地方做好记号。

2.利用图书馆、网络等资源,认识并熟悉作者以及本文的写作背景。

(二)扫清生字词

1、结合课后的“读一读写一写”,教师以抽读的形式检查学生自学情况。

2、由学生提问文中的有疑惑的生词,教师进行解答(将生字词板书)。

(三)理清文章脉络

1、播放《春》朗诵音频,学生跟随录音默读,感受课文的语言,并用数字“1、

2、3……”标好各段落。

2、(用PPT展示)划分课文层次,这篇课文可划分为三个层次:第一部分(第1自然段):作者盼望着春天来临。

第二部分(第2至7自然段):描绘了一幅优美的大自然春光图。

第三部分(第8至10自然段):歌颂春天的美好。

(四)感受用词之妙

有些学生写作造句的用词会比较单调,不够生动,所以让学生品读和揣摩课文中动词、形容词以及副词等的巧妙运用,显得十分重要。

这有助于学生增强语言功底,也是本节课的重点所在。

“坐着,躺着,打两个滚,踢几脚球,捉几回迷藏。

风轻悄悄的,草.........软绵绵的。

”多个动词连用,突出小草可爱的模样。

....

“红的像火,粉的像霞,白的像雪。

”巧妙运用色彩,突出花儿们的......

娇艳。

“树叶儿却绿得发亮,小草儿也青得逼你的眼。

”“绿得”、“青得”.....二词,充满清新之感;“逼”突出小草儿生机勃勃的样子。

引导学生找出课文中其他用词巧妙的句子,进行补充解释。

(五)、作业设计(课后巩固知识)

1、阅读关于“春”的文章,并找出作者的用词之妙。

2、找出课文运用了修辞手法的句子,并用铅笔在旁边标注运用了什么修辞手法。

《春》第二课时

(一)课前检查

1、先组织学生四人为一组进行讨论,交流并分享课文运用修辞手法的句子,然后教师提问部分同学。

2、用PPT展示文中运用了修辞手法的句子或者段落,带领学生一起朗读。

(二)感受修辞之美

七年级的学生大多只会用比喻这些比较简单的修辞手法,为了让学生进一步系统地学习修辞手法,通过学习这篇课文,学生不仅能学习多种修辞连用,还能感受运用修辞所带来的写作享受。

本文运用了大量的修辞手法,有单用比喻、拟人、排比、引用,也有的将另种或两种以上的修辞结合在一起。

例如文中有:

“山朗润起来了,水涨起来了,太阳的脸红起来了。

”(拟人、排比)“‘吹面不寒杨柳风’,不错的,像母亲的手抚摸着你。

”(引用、比喻)

以下三句又构成排比句:

“春天像刚落地的娃娃,从头到脚都是新的,它生长着。

”(比喻)“春天像小姑娘,花枝招展的,笑着,走着。

”(比喻)

“春天像健壮的青年,有铁一般的胳膊和腰脚,领着我们上前去。

”(比喻)

教师可以引导学生一起分析文中句子所运用的修辞好在哪里,促进他们的自主学习能力。

(三)体会作者情感,谈谈收获

1、教师带领学生跟随录音朗读课文,朗读前留下问题:结合作者生平及写作背景,分析这篇课文中作者的思想感情。

采用学生回答,学生点评,教师总结的方式。

2、让学生谈谈学完课文后的收获。

(用词之妙、修辞手法、作者情感等等)

(四)、作业设计(课后巩固知识)

继续阅读关于“春”的文章,任选一段你最喜欢的优美语言抄写下来,并从用词、修辞、真情实感等方面自选一个角度,说说你认为美在哪里?(400字左右)。