区域生态环境建设课件1

- 格式:ppt

- 大小:2.79 MB

- 文档页数:69

海绵城市及生态城市建造课件 (一)随着城市化进程的加速,城市呈现出问题严重、环境污染、交通拥堵等现象。

为了解决这些问题,海绵城市和生态城市建造方案被提出。

一、什么是海绵城市?1.海绵城市的定义海绵城市是指以城市生态系统为基础,通过生态系统的建设和管控,实现防洪、抗涝、减少污染和提升自然资源利用的城市。

2.海绵城市的重要性海绵城市可以改善城市环境质量,改善生态环境,减少城市洪涝灾害,并提高城市社会经济水平。

3.海绵城市的建造方案a. 建设天然的海绵系统,如湿地和河流等;b. 建设基础设施,例如雨水收集池和雨水花园;c. 建造绿化带和景观湖泊;d. 采用灵活的城市规划和土地利用方式。

二、什么是生态城市?1.生态城市的定义生态城市是指以可持续性为目标,通过改善城市生态环境,提高城市自然资源利用效率、水平和系统,实现城市的可持续发展的城市。

2.生态城市的重要性生态城市可以改善城市环境质量,减少大气污染、改善水资源利用效率,其低碳化和生态化的发展方式,以及优质的生活环境和社会福利,改善了人类的生存环境和生活质量。

3.生态城市的建造方案a. 实现宜居的城市规划和建设;b. 安全的水源供应和排水系统;c. 阳光充足的绿地和公园;d. 高效的城市交通系统;e. 可持续的城市能源利用系统。

三、海绵城市与生态城市的区别1.建造目标: 海绵城市是防洪抗涝,而生态城市是可持续发展。

2.建造重点: 海绵城市的重点在于防洪抗涝,生态城市的重点在于环保节能和资源利用。

3.基础设施特点: 海绵城市的基础设施多为防洪设施和雨水收集设施,生态城市的基础设施多为新能源开发和节能减排设施。

总之,建造海绵城市和生态城市不仅是一项全球性的趋势,也是城市发展的必然选择。

这些建造方案可以实现城市现代化和可持续发展,实现城市环境的可持续发展和人类福祉的最大化。

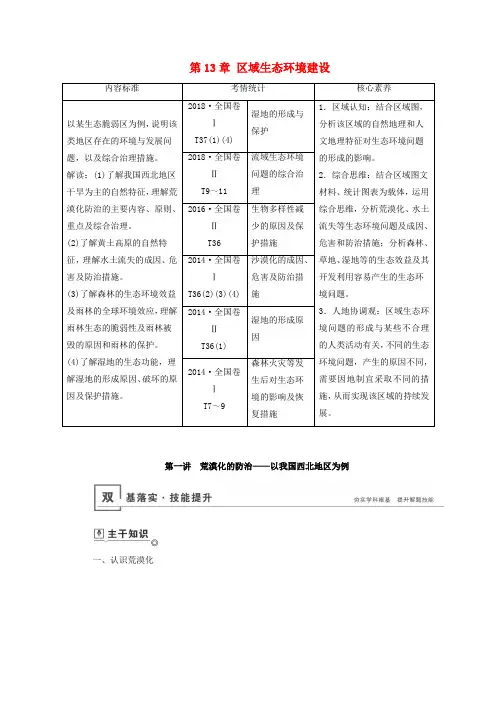

第13章区域生态环境建设第一讲荒漠化的防治——以我国西北地区为例◎一、认识荒漠化[易错提醒] 荒漠化不只发生在干旱、半干旱地区荒漠化主要发生于干旱、半干旱地区,但在一些半湿润地区甚至湿润地区也有发生,如我国华北地区的盐碱化、云贵地区的石漠化。

二、西北地区的荒漠化1.干旱为主的自然特征(1)西北地区的地域差异。

(3)导致荒漠化的主要自然因素:气候异常使脆弱的生态环境失衡。

2.荒漠化的人为因素[易错提醒] 西北地区荒漠化既有自然原因又有人为原因。

其中人为因素起到了决定性作用。

自然因素为这一过程的发展创造了条件,而人类活动则大大加剧、加速了这一过程。

三、荒漠化防治的对策和措施1.荒漠化的危害土地自然生产力日渐丧失,不仅影响当地区域经济和社会的持续发展,而且严重威胁到当地甚至其他地区人们的生存环境。

2.防治内容(1)预防潜在荒漠化的威胁。

(2)扭转正在发展中的荒漠化土地的退化。

(3)恢复荒漠化土地的生产力。

3.防治原则(1)坚持维护生态平衡与提高经济效益相结合。

(2)坚持治山、治水、治碱(盐碱)、治沙相结合。

4.防治措施(1)合理利用水资源。

(2)利用生物措施和工程措施构筑防护体系。

(3)调节农、林、牧用地之间的关系。

(4)采取综合措施,多途径解决农牧区的能源问题。

(5)控制人口增长。

,◎(2018·山西太原期末)我国荒漠化类型有风蚀荒漠化、水蚀荒漠化、冻融荒漠化、土壤盐渍化等四种。

以下为我国某省级行政区的四类荒漠化比重表,读表完成1~2题。

1A.东部地区B.中部地区C.东北地区D.西部地区2.坚持“预防为主,防治结合,综合治理”方针,下列措施对该省级行政区荒漠化防治最有效的是( )A.禁止采矿B.建设防护林C.实施封沙禁牧D.实施生态移民答案1.D 2.B(2019·四川绵阳一诊)降雨侵蚀力是指由降雨引起土壤侵蚀的潜在危险性,是客观评价由降雨引起土壤分离和搬运的动力指标。

重庆位于亚热带湿润气候区,西北部和中部丘陵、低山为主,东部靠大巴山、武陵山山脉,长江自西南向东北贯穿全境。

完善全域覆盖的生态环境分区管控体系——全面推进美丽中国建设2023年11月,中央全面深化改革委员会第三次会议审议通过了《关于全面推进美丽中国建设的意见》《关于加强生态环境分区管控的指导意见》等重要文件。

习近平总书记在主持会议时强调:“生态环境分区管控在生态环境源头预防体系中具有基础性作用,要加强顶层设计、完善制度体系,以保障生态功能和改善环境质量为目标,推动实现生态环境分区域差异化精准管控。

”这一重要论述,为完善全域覆盖的生态环境分区管控体系、加强新时代生态环境分区管控工作指明了前进方向,提供了根本遵循。

1.生态环境分区管控制度不断健全生态环境分区管控是以保障生态功能和改善环境质量为目标,实施分区域差异化精准管控的环境管理制度,为发展“明底线”“划边框”,在生态环境源头预防体系中具有基础性作用。

在具体制度设计层面,生态环境分区管控包括生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线三条红线,并根据各区域不同生态环境特征,结合各种环境要素的保护需要,划分优先保护、重点管控和一般管控三类生态环境管控单元,制定差异化的生态环境准入清单。

根据生态环境保护工作的实际需要,我国生态环境分区管控的制度形成经历了不断更新升级、日臻完善的过程,具有深厚的历史底蕴。

早在20世纪90年代,我国就已开始探索环境分区治理,针对地表水、大气和噪声等单一环境要素设立了不同的环境功能区划。

步入21世纪,我国环境治理模式开始由单一环境要素治理转向生态环境系统综合治理,先后设立国家环境功能区划和主体功能区划。

2011年10月,《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》提出,“划定生态红线,对各类主体功能区分别制定相应的环境标准和环境政策”。

党的十八大将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局。

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国开始制定更为系统全面的生态环境分区治理方案。

2015年,《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》提出,“树立底线思维,设定并严守资源消耗上限、环境质量底线、生态保护红线,将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内”。