一轮复习:区域生态环境建设精讲

- 格式:ppt

- 大小:13.32 MB

- 文档页数:72

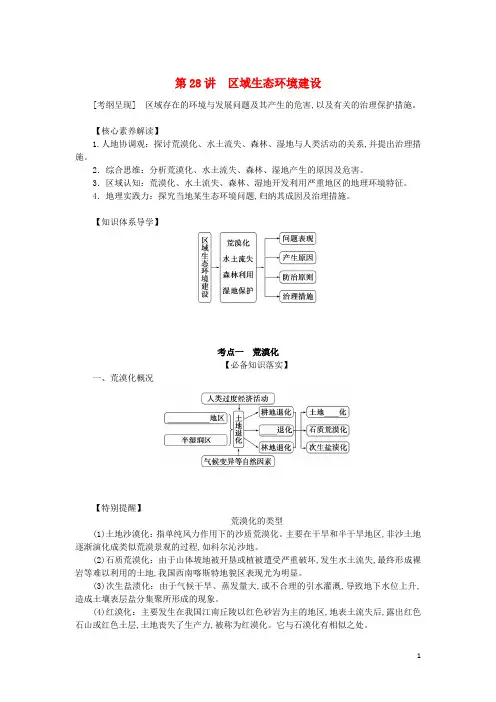

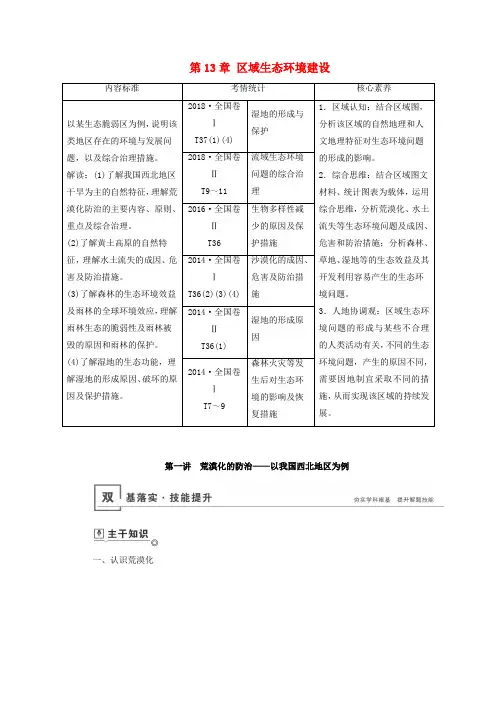

第28讲区域生态环境建设[考纲呈现] 区域存在的环境与发展问题及其产生的危害,以及有关的治理保护措施。

【核心素养解读】1.人地协调观:探讨荒漠化、水土流失、森林、湿地与人类活动的关系,并提出治理措施。

2.综合思维:分析荒漠化、水土流失、森林、湿地产生的原因及危害。

3.区域认知:荒漠化、水土流失、森林、湿地开发利用严重地区的地理环境特征。

4.地理实践力:探究当地某生态环境问题,归纳其成因及治理措施。

【知识体系导学】考点一荒漠化【必备知识落实】一、荒漠化概况【特别提醒】荒漠化的类型(1)土地沙漠化:指单纯风力作用下的沙质荒漠化。

主要在干旱和半干旱地区,非沙土地逐渐演化成类似荒漠景观的过程,如科尔沁沙地。

(2)石质荒漠化:由于山体坡地被开垦或植被遭受严重破坏,发生水土流失,最终形成裸岩等难以利用的土地,我国西南喀斯特地貌区表现尤为明显。

(3)次生盐渍化:由于气候干旱、蒸发量大,或不合理的引水灌溉,导致地下水位上升,造成土壤表层盐分集聚所形成的现象。

(4)红漠化:主要发生在我国江南丘陵以红色砂岩为主的地区,地表土流失后,露出红色石山或红色土层,土地丧失了生产力,被称为红漠化。

它与石漠化有相似之处。

(5)寒漠化:高山及高原地区,气温常年很低,土壤发育差,植被难以生存,形成寒漠化现象。

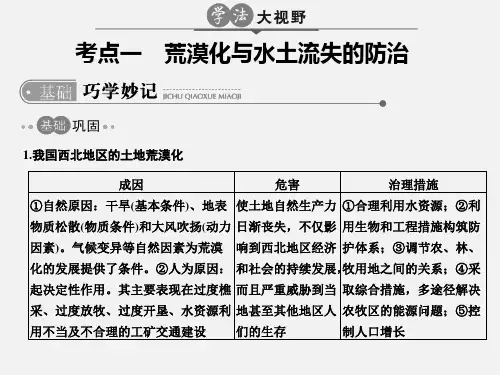

二、我国西北地区荒漠化的成因12.西北地区生态环境的脆弱性3.导致荒漠化的主要自然因素:使脆弱的生态环境失衡。

4.荒漠化的人为因素三、荒漠化的防治措施1.荒漠化的危害:土地自然生产力日渐丧失,不仅影响当地和社会的持续发展,而且严重威胁到当地甚至其他地区人们的。

2.防治内容(1)预防潜在荒漠化的威胁。

(2)扭转正在发展中的荒漠化及土地的退化。

(3)恢复荒漠化土地的。

3.防治原则(1)坚持维护与提高经济效益相结合。

(2)坚持治山、治水、治碱(盐碱)、治沙相结合。

4.防治措施(1)合理利用。

(2)利用和构筑防护体系。

(3)调节农、林、牧用地之间的关系。

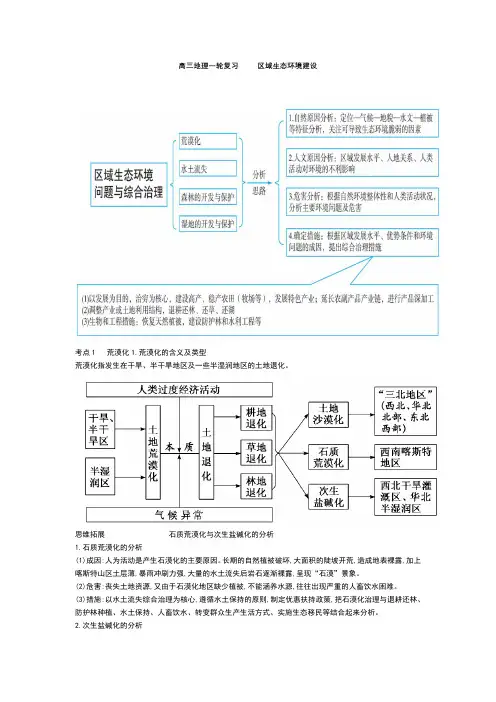

高三地理一轮复习区域生态环境建设考点1 荒漠化1.荒漠化的含义及类型荒漠化指发生在干旱、半干旱地区及一些半湿润地区的土地退化。

思维拓展石质荒漠化与次生盐碱化的分析1.石质荒漠化的分析(1)成因:人为活动是产生石漠化的主要原因。

长期的自然植被破坏,大面积的陡坡开荒,造成地表裸露,加上喀斯特山区土层薄,暴雨冲刷力强,大量的水土流失后岩石逐渐裸露,呈现“石漠”景象。

(2)危害:丧失土地资源,又由于石漠化地区缺少植被,不能涵养水源,往往出现严重的人畜饮水困难。

(3)措施:以水土流失综合治理为核心,遵循水土保持的原则,制定优惠扶持政策,把石漠化治理与退耕还林、防护林种植、水土保持、人畜饮水、转变群众生产生活方式、实施生态移民等结合起来分析。

2.次生盐碱化的分析(1)成因:自然方面(频繁的旱涝灾害;地势低洼;大气降水少);社会经济方面(不合理的灌溉;不合理的水利工程建设等)。

(2)措施:引淡淋盐;井排井灌,不能只灌不排;选种耐旱、耐盐碱作物;农田覆盖;采取喷灌、滴灌技术等。

2.我国西北地区荒漠化(1)荒漠化的成因①自然因素——为荒漠化创造条件。

②人为因素。

人为原因大大加快了荒漠化的扩展,是荒漠化的主要原因。

形成荒漠化的人为原因,一方面是人口激增对生态环境产生的压力,另一方面是人类活动不当,对土地资源、水资源的过度使用和不合理利用。

具体如后面表格所示(2)治理措施①合理利用水资源。

②利用生物措施和工程措施构筑防护体系。

③调节农、林、牧用地之间的关系——本着宜林则林,宜牧则牧的原则,对已造成荒漠化的地方退耕还林、退耕还牧。

④采取综合措施,多途径解决农牧区的能源问题。

主要解决措施有营造薪炭林、兴建沼气池、推广省柴灶等。

⑤控制人口增长,提高人口素质。

考点2 水土流失1.成因(1)自然因素自然因素是造成水土流失的基础条件,其主要类型及影响如下表所示:(2)人为因素人为因素是目前水土流失的主导因素。

重点分析导致地表植被破坏、土质疏松的人类活动。

第13章区域生态环境建设第一讲荒漠化的防治——以我国西北地区为例◎一、认识荒漠化[易错提醒] 荒漠化不只发生在干旱、半干旱地区荒漠化主要发生于干旱、半干旱地区,但在一些半湿润地区甚至湿润地区也有发生,如我国华北地区的盐碱化、云贵地区的石漠化。

二、西北地区的荒漠化1.干旱为主的自然特征(1)西北地区的地域差异。

(3)导致荒漠化的主要自然因素:气候异常使脆弱的生态环境失衡。

2.荒漠化的人为因素[易错提醒] 西北地区荒漠化既有自然原因又有人为原因。

其中人为因素起到了决定性作用。

自然因素为这一过程的发展创造了条件,而人类活动则大大加剧、加速了这一过程。

三、荒漠化防治的对策和措施1.荒漠化的危害土地自然生产力日渐丧失,不仅影响当地区域经济和社会的持续发展,而且严重威胁到当地甚至其他地区人们的生存环境。

2.防治内容(1)预防潜在荒漠化的威胁。

(2)扭转正在发展中的荒漠化土地的退化。

(3)恢复荒漠化土地的生产力。

3.防治原则(1)坚持维护生态平衡与提高经济效益相结合。

(2)坚持治山、治水、治碱(盐碱)、治沙相结合。

4.防治措施(1)合理利用水资源。

(2)利用生物措施和工程措施构筑防护体系。

(3)调节农、林、牧用地之间的关系。

(4)采取综合措施,多途径解决农牧区的能源问题。

(5)控制人口增长。

,◎(2018·山西太原期末)我国荒漠化类型有风蚀荒漠化、水蚀荒漠化、冻融荒漠化、土壤盐渍化等四种。

以下为我国某省级行政区的四类荒漠化比重表,读表完成1~2题。

1A.东部地区B.中部地区C.东北地区D.西部地区2.坚持“预防为主,防治结合,综合治理”方针,下列措施对该省级行政区荒漠化防治最有效的是( )A.禁止采矿B.建设防护林C.实施封沙禁牧D.实施生态移民答案1.D 2.B(2019·四川绵阳一诊)降雨侵蚀力是指由降雨引起土壤侵蚀的潜在危险性,是客观评价由降雨引起土壤分离和搬运的动力指标。

重庆位于亚热带湿润气候区,西北部和中部丘陵、低山为主,东部靠大巴山、武陵山山脉,长江自西南向东北贯穿全境。