_口译研究与翻译研究的成就与模型_介评_唐芳

- 格式:pdf

- 大小:200.31 KB

- 文档页数:4

中国口译研究前后三十年[一、引言中国的口译活动可以追溯到远古时期,自夏商时期开始,我国与周边各国就有了比较频繁的外交活动,口譯活动也比较活跃。

遗憾的是,尽管口译活动在中国有数千年的历史,但是对口译这种现象和活动的研究工作却一直到了20世纪80年代才开始。

然而,口译研究虽然起步晚,发展速度却十分迅速。

二、研究状况1. 发展趋势从发表的文章数量看,口译研究在近30年里呈现上升的趋势。

特别是在1990—2006年的16年里,期刊文献共有191篇,是80年代发表的6.3倍。

这说明,随着中国社会地位的提高,国际之间交流越来越多,口译研究越来越受到学者们的重视,口译研究队伍也不断壮大。

2. 研究方法《对近十年中国口译研究现状的调查与分析》(刘绍龙、王柳琪,2007)把口译研究方法分为两大类——非实证研究与实证研究。

在对219篇文章就其研究方法进行分类时,我们发现,属非实证研究的占87.8%,实证性研究的占12.2%。

然而2000—2006年之间的实证研究增长速度十分可观,较前20年增长了8倍,正如刘和平教授所指出的:“随着国外研究成果的介绍和其他领域学者的加入,跨学科和实证研究逐渐替代对口译的一般性描述。

”(刘和平,2005)3. 研究内容总体来说,口译研究可从三大类进行分析与总结,即理论性研究、技巧性研究、教学与训练研究。

其中理论性的研究包括对口译的定义、特点、步骤、语体风格、临场心理、质量标准、评估方法等方面;技巧性研究包括对一般性技巧的研究、同声传译技巧、笔记技巧和各种专业领域及场景上的口译技巧;教学与培训研究主要针对教学环境(设备、高校合作等)和教材编辑方面展开讨论。

在理论性研究层面上:先后10年的研究侧重点大同小异,语体风格上的研究仍旧甚少,没有新的突破;量化评估方面,胡清平(1990)提出了“量化标准”的方法;此外,就口译中所应注意的“忌讳”问题,在90年代新增了很多讨论,其中涉及到口译与语用(合作原则、礼貌原则、顺应论)、社语(言语行为、文化差异)和认知(隐喻、框架建构)领域的联系与分析。

西方口译研究历史与现状口译作为一种跨文化、跨语言交流的重要手段,一直以来都受到广泛的和研究。

在西方,口译研究经历了不同历史时期的发展,并取得了丰硕的成果。

本文将从西方口译研究的历史和现状两个方面,为大家介绍西方口译研究的发展与成果。

在古代,口译研究可以追溯到古希腊和罗马时期。

当时,由于不同民族之间的交流需要,口译作为一种职业开始出现。

罗马帝国的建立者之一,奥古斯都皇帝雇佣了许多口译员来协助他统治各个民族。

在此基础上,一些学者开始对口译进行研究,探讨口译的技巧和方法。

中世纪和文艺复兴时期,口译研究逐渐受到重视。

教会和各国政府开始雇佣专业的口译人员来为外交和贸易活动提供支持。

同时,一些学者也开始研究口译理论和实践,出版了许多相关的书籍和文章。

这些书籍和文章主要探讨了口译员的素质、口译的准确性和口译的策略等问题。

到了古典时期和近现代时期,西方口译研究得到了更进一步的发展。

随着全球化进程的不断加速,口译作为一种国际交流的工具变得越来越重要。

这一时期,许多著名的语言学家、翻译学家和心理学家开始对口译进行研究,提出了许多具有里程碑意义的理论和观点。

例如,弗洛伊德的精神分析理论、雅各布逊的语言学理论以及勒代雷的口译理论等。

时至今日,西方口译研究已经发展成为一门独立的学科,具有深厚的理论基础和广泛的应用领域。

在学科建设方面,西方口译研究已经形成了较为完善的教育体系和研究体系,为口译人才的培养和学术研究提供了强有力的支持。

同时,随着科技的进步,计算机辅助翻译、机器翻译等新兴技术也开始应用于口译领域,极大地提高了口译的效率和准确性。

在方法和技巧方面,西方口译研究已经从传统的经验式口译转向了更为科学、规范的方法。

这种转变使得口译员能够更好地理解源语言和目标语言的文化背景和语言习惯,从而提高口译的准确性和流畅性。

一些新的研究方法,如语料库分析、实验心理学和神经科学也被应用于口译研究中,为探索口译的内在机制提供了新的视角。

国内口译研究的发展与研究走向

中国口译研究发展及研究走向

中国口译研究可以追溯到20世纪初,当时口译的学术研究尚处于起

步阶段,只有少数学者致力于口译的研究,他们关注的重点主要是文本口

译的理论和技法,探讨性较弱,缺乏实践性。

20世纪70年代以来,由于

社会的经济和文化水平的提高,口译工作的发展导致口译学术研究的不断

发展,口译有了良好的发展前景。

在国内,学者们开始从宏观、交际视角出发,从理论角度重新审视口译,大力探索口译的功能、类型、伦理学和社会学研究等。

1984年,朱

自清提出了"口译的翻译原则",为中国理论研究界提供了一种新的思想。

90年代初,口译研究走向多元化、深入化,以及跨学科和跨文化等方向。

随着90年代后中国开放,口译研究的热度不断攀升,进入了一个新的发

展阶段。

2002年,李悦和朱自清等组织发起了在上海召开的中国口译研

究会议,受到了众多学者的热烈响应及支持,于是也标志着中国口译研究

进入了新的发展阶段。

随着中国经济与贸易的快速增长,需要口译人员的需求也越来越多。

针对学术口译的研究也在不断发展,尤其是随着跨文化交际研究的发展,

把口译研究纳入其中。

《当代国际口译研究视域下的巴黎释意学派口译理论》篇一一、引言随着全球化进程的加速,国际口译领域逐渐受到越来越多的关注。

在当代国际口译研究中,巴黎释意学派口译理论占据着举足轻重的地位。

本文旨在全面介绍并深入探讨该理论的理论体系、特点及贡献,以进一步推进口译实践的探索与研究。

二、巴黎释意学派口译理论的背景巴黎释意学派(又称法国释意学派)的口译理论研究是当代国际口译领域中极具影响力的流派之一。

其形成和发展离不开20世纪中期至21世纪初的社会、文化与政治环境背景,特别是在经济全球化和多语种交际的需求背景下得到了发展。

三、巴黎释意学派口译理论的核心观点巴黎释意学派口译理论的核心观点在于“释意”二字。

该理论认为,口译不仅仅是语言的转换,更是对源语信息的解释和再表达。

在口译过程中,译者需在理解源语信息的基础上,运用自身的语言知识和文化背景知识,将信息准确、流畅地传达给目标语听众。

这一过程涉及到了释意、语言转换和文化交流等多个方面。

四、巴黎释意学派口译理论的特点巴黎释意学派口译理论具有以下特点:1. 注重认知过程:该理论强调在口译过程中,译者的认知活动至关重要,包括理解、记忆、分析、判断等。

2. 强调语言与文化的结合:该理论认为语言是文化的载体,口译不仅是语言的转换,更是文化的交流。

因此,译者需具备跨文化交际能力。

3. 重视实践与实证:该理论强调理论与实践相结合,通过实证研究来验证和完善口译理论。

4. 强调即席翻译:该理论认为即席翻译最能体现口译的特点和要求,因此,译者需具备高度的应变能力和快速反应能力。

五、巴黎释意学派口译理论的贡献与影响巴黎释意学派口译理论为国际口译领域的发展做出了重要贡献:1. 推动了口译研究的跨学科发展:该理论不仅涉及语言学、翻译学等领域,还涉及心理学、认知科学等多个学科,为跨学科研究提供了新的思路和方法。

2. 促进了口译教育的发展:该理论为口译教育提供了新的教学理念和教学方法,推动了口译教育的专业化、系统化和规范化。

口译理论研究成果与趋势浅析Research on the interpreting and result’s analysis北京语言大学刘和平论文摘要:中国的口译研究自上世纪末有了很大发展,涉及的领域逐渐扩大,研究方法逐渐走向科学化,口译理论研究与教学关系更加紧密。

如何从跨学科角度脚踏实地加强实证和认知研究,如何引导口译向职业化方向发展,如何根据中外文特点进行口译教学,这是口译界面临的新课题。

Summary : Research on the interprétaiton in China having been successes meaning since the end of last century, is marked by widening of visions of the researchers, the improvement of scientific methods applied and also by a closer link with teaching. Approndir and to reinforce the studies on interpretation under interdisciplinary angles, in a methodological and progressive way, the professionalisation of this trade, teaching taking account of specificities of the translation between Chinese and another language, is a stake for the future development.六十年代以来,国际上从对口译的现象到对人的认知结构的研究、从口译职业培训到质量评估都取得了一定的成果,对口译的研究正朝着跨学科和更科学化的方向发展。

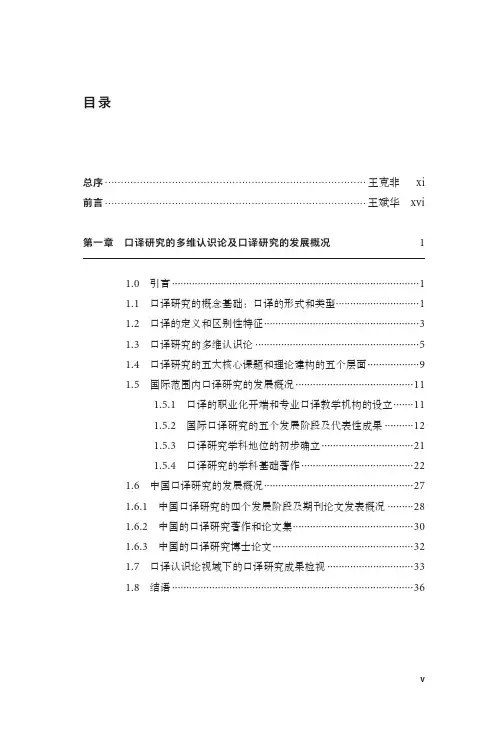

大类型。

在现代社会,口译广泛应用于多语言的国际会议中,故有会议口译;在多语言和多民族的社会内部,口译也广泛应用于公共服务领域,故有公共服务口译。

公共服务口译又称社区口译(Community Interpreting),是保障社区公民(包括少数族裔、移民等政府公共服务对象)充分享受公共服务的重要手段。

从更为具体的使用场合来看,口译可以分为外交场合的外交口译(Diplomatic Interpreting);商务场合的商务口译(Business Interpreting);法庭和警务场合的法务口译(Legal Interpreting),包括法庭口译(Court Interpreting)和警务口译(Police Interpreting);医疗服务场合的医疗口译(Healthcare Interpreting/Medical Interpreting);以及广播电视媒体场合的媒体口译(Media Interpreting)等。

从口译的媒介来看,口译可以分为现场口译(On-site Interpreting)和远程口译(Remote Interpreting);远程口译又可以分为远程视频电话口译(Remote Video Interpreting)和远程语音电话口译(Remote Telephone Interpreting)。

从工作方式来看,口译的基本工作方式包括交替传译(Consecutive Interpreting)和同声传译(Simultaneous Interpreting)。

交替传译简称交传,又称连续传译或连传。

交替传译的方式是,发言人讲完几句话或一段比较完整的内容之后停顿下来,由译员进行传译,然后发言人再继续下一段发言。

同声传译简称同传,即发言人连续发言,过程中不会停下来等待译员进行口译,译员必须在听取发言人讲话的同时,同步进行口译。

同声传译又可以分为译员厢同传(Simultaneous Interpreting in the Booth)和耳语同传(Whispering Interpreting)。

口译的质量与效果评估作者:曾探来源:《校园英语·下旬》2015年第07期【摘要】在评定口译质量的时候要对多方面的因素都进行考虑,例如人物的具体要求、口译员的主观意识、听众现场的客观反映以及评估效果的目的等。

本文通过对口译的质量和效果评估中的各种因素进行分析,进一步探讨了其中的相互关系。

【关键词】口译质量口译任务效果评估在全球化的推动下,伴随着中国经济对外开放的不断发展,我国的对外交流也越来越频繁,口译活动变得更加频繁且职业化,在各种国际的会议中都离不开同声传译,人们也更加迫切的需要对口译质量效果进行评估,长期以来口译的传统标准为“准、顺、快”,近几年来对于翻译过程中的“灵活度”有了更高的要求和重视,但是不管是传统主流标准还是新标准,都存在较大的局限性,没有严谨的系统理论以及客观数据作为支撑,只是从自身经验出发的,相比起公众在口译方面越来越高的期望和要求,其质量评估的手段已经不再满足需求了。

口译的质量是由多方面的因素共同决定的,例如不同任务的要求不同、口译员自身的主观感受、评估的目的等都会对最终的口以质量评估造成影响。

一、口译质量和标准设定口译质量的标准不能单纯的只考虑译文,还要结合众多方面的因素,在归纳了国内外的口译质量标准之后,主要的指标和标准可以概括为以下几点:首先是可信程度,是指译文在信息转达上要保证完整程度和准确性,以原文所表达的信息为基础;其次是简明性,在译语中可以将发言人的说话风格以及说话方式准确的体现出来,不拖沓累赘;然后是可接受度,在进行口译的时候要注意表达层次清晰、逻辑条理分明、准确,在遣词造句的时候要贴和情境,保证发音清晰可以被听众接受;还有迅捷度方面的要求,口译人员在进行交流双方信息传达的时候要迅速快捷,遇到难题可以在短时间内解决,对发言人的语意可以进行概述或者简译;多样性是指口译人员对于不同的口音都要能适应,熟悉多方面的题材,对于不同专题的内容都有所了解并且可以清晰的表达出来;最后是技术性,口译人员需要具备相关的技巧,例如熟悉交流艺术、对跨文化差异十分了解,以及相关的设备方面的技巧,例如调节声道、使用麦克风等。

【翻译研究】中国口译研究40年:历程、成就和展望摘要:本文全面梳理改革开放40年来中国口译研究的发展历程,以近40年发表的外语类核心期刊口译论文、口译研究著作和博士论文以及中国学者在国际期刊发表的口译论文等文献计量数据为基础,从研究数量、研究主题、研究方法等方面分析中国口译研究的发展脉络、主要成就和发展趋势。

中国的口译研究发展历程经历了四个阶段:20世纪70年代末到80年代末的萌芽期、20世纪90年代的初步发展期、21世纪头十年的新兴期、21世纪第二个十年进行中的多元发展期。

中国口译研究的成就主要表现为:期刊口译论文质量不断提升,口译理论和方法论建构逐步加强,口译教学研究成就斐然,语料库口译研究成果突出,口译研究新生代力量涌现,部分中国口译学者开始走向国际。

引言中国口译研究的发展与国家改革开放对口译人才的需求增长以及口译教学在院校中的正式开设关系密切。

20世纪70年代末联合国在北京外语学院设立联合国译员培训班,90年代中期北京外国语大学成立高级翻译学院,2000年新修订的英语专业本科教学大纲中口译成为英语专业高年级的必修课程,2004年上海外国语大学设立高级翻译学院,2005年广东外语外贸大学设立高级翻译学院。

2006年起教育部批准设置翻译本科专业,至今已有200多家院校设置翻译本科,多数院校课程设置中包含口译课程;2008年起国务院学位办批准设立翻译硕士专业学位,至今亦有200多家院校招生,其中小部分有条件的院校设有口译方向。

随着口译教学的蓬勃发展,中国的口译研究亦呈兴旺之势。

本文将系统梳理改革开放40年来中国口译研究的发展历程。

以近40年发表的外语类核心期刊口译论文、著作和博士论文以及中国口译学者在国际期刊发表的论文等文献计量数据为基础,从研究数量、研究主题、研究方法等方面分析中国口译研究的发展脉络、主要成就和发展趋势。

1. 中国口译研究的发展历程和概况1.1中国口译研究的四个发展阶段自1978年《现代外语》和1979年《外语教学与研究》开始发表口译论文以来,中国口译界开始了至今40年未间断的研究历程。

语言新探聚焦翻译能力评测——《笔译与口译中的评估问题》评介王亚琪华南理工大学外国语学院摘要:Dina Tsagari博士和Roelof van Deemter博士合编的《笔译与口译中的评估问题》(Assessment Issues in Language Translation and Interpreting)由Peter Lang出版社于2013年出版。

本书围绕口笔译能力、口笔译标准和口笔译质量评估,探讨了口笔译评估中的常见问题和世界各地关于口笔译评估的应用情况。

本书对我国翻译测试的研究与实践提供了重要参考。

关键词:口笔译能力;口笔译标准;质量评估《笔译和口译中的评估问题》于Peter Lang出版社在2013年出版。

该书由两位国际语言测试界的知名学者编著。

Dina Tsagari博士在塞浦路斯大学英语系任教,主要研究兴趣为反拨效应和翻译评估。

Roelof van Deemter博士是荷兰格罗宁根大学的语言测试专家,具有丰富的翻译评估开发经验。

本书各章节从不同角度阐释口笔译能力评估,对我国翻译测试研究有重要参考价值。

一、内容简介除去前言外,该书正文共有两个部分,第一部分包括6章,第二部分包括5章。

第一部分论述口笔译评估中的常见问题,共6章,涵盖口笔译能力、评估目的、评估框架、评估方式以及翻译测试模型等方面。

第二部分介绍世界各个国家或地区口笔译考试的现状,共5章,涵盖译者授权系统、法律和会议翻译、翻译培训、翻译质量评估等方面。

第1章作者Fred S.Wu通过报告一个实验研究重点阐释了在口译考试中如何评估学生。

该实验邀请了30位考官对5位学生译员的同声传译录音进行评分,结果发现一些考官在评估同一学生译员的口译表现时,即使他们基于同样的评估标准,也会做出不一致的判断,说明评估标准的使用具有模糊性(fuzziness)和不一致性(inconsistency)。

最后,作者提出了口译考试概念模型(model of interpreting examinations)来解释不同要素(如说话者、观众、考官等)如何影响口译评估。

lederer 1994年口译评估模式是口译评估领域的一项重要研究成果,为口译员的评估和培训提供了理论支持和实践指导。

本文将对lederer 1994年口译评估模式进行介绍和分析,以期为口译员和口译评估者提供参考和借鉴。

一、lederer 1994年口译评估模式的提出背景lederer 1994年口译评估模式是由德国学者lederer在1994年提出的,其提出的初衷是为了解决口译评估过程中存在的问题,并为口译培训和评估提供一个系统化的框架和方法。

在当时,口译评估领域缺乏统一的评估标准和方法,导致口译评估结果的主观性较强,对口译员的能力和水平不能进行客观准确的评价。

lederer提出了口译评估的四个主要方面,包括:言语能力、文化背景知识、翻译技能和专业素养。

二、lederer 1994年口译评估模式的主要内容1. 言语能力言语能力是口译员评估的重要方面,主要考察口译员的语言表达能力、听力能力和口译流利度。

口译员需要具备出色的语言表达能力,能够准确、流畅地将外语翻译成母语,同时具备较强的听力能力,能够快速理解并转译外语信息。

口译员的口译流利度也是评估的重点,需要在口译过程中保持足够的流畅度和节奏感。

2. 文化背景知识口译员还需要具备丰富的文化背景知识,包括源语言和目的语言的文化背景、国情和习惯习俗等。

口译员需要对不同文化背景有较深入的了解,才能够在口译过程中准确地传达外语信息的含义和文化内涵,避免因文化差异而引发的交流障碍。

3. 翻译技能翻译技能是口译员评估的核心内容之一,主要包括语言转换、语际转换和语用转换。

口译员需要具备良好的语言转换能力,能够快速、准确地将外语翻译成母语;还需要具备较强的语际转换能力,能够在不同语境和语域中进行翻译;口译员还需要具备较强的语用转换能力,在口译过程中能够灵活运用不同的语用策略,适应不同的交际环境。

4. 专业素养口译员的专业素养也是口译评估的重要内容,主要包括口译员的职业操守、职业道德和职业素养等。

口译质量评估研究对口译教学的启示

王昱

【期刊名称】《长沙铁道学院学报(社会科学版)》

【年(卷),期】2013(014)003

【摘要】口译员和口译使用者是口译活动中的核心因素,因此他们对于口译的期待和评价是口译质量评估主要的研究方向.本文回顾总结了二十世纪八十年代以来中西方口译质量评估研究成果,本着口译教学应与口译研究、口译实践相结合的理念,结合口译教学现状,针对质量评估研究所得出的结论,提出了一系列口译教学建议,旨在使口译教学尽快与市场挂钩,满足市场对合格口译人才的需求.

【总页数】3页(P138-140)

【作者】王昱

【作者单位】中南大学外国语学院,湖南长沙410083

【正文语种】中文

【相关文献】

1.MTI口译实践质量评估及其对口译教学的启示

2.口译质量评估:以服务对象为依据——一项基于现场口译活动的调查研究报告

3.论释意理论口译程序对确立口译质量评估标准的启示

4.用户期待与反应在口译质量评估中的可靠性及口译策略——对实证研究的回顾与剖析

5.口译质量评估实证研究在中国-一项基于口译质量评估实证性研究论文的文献计量研究

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。