原子核物理实验方法Chapter4

- 格式:pdf

- 大小:1.68 MB

- 文档页数:57

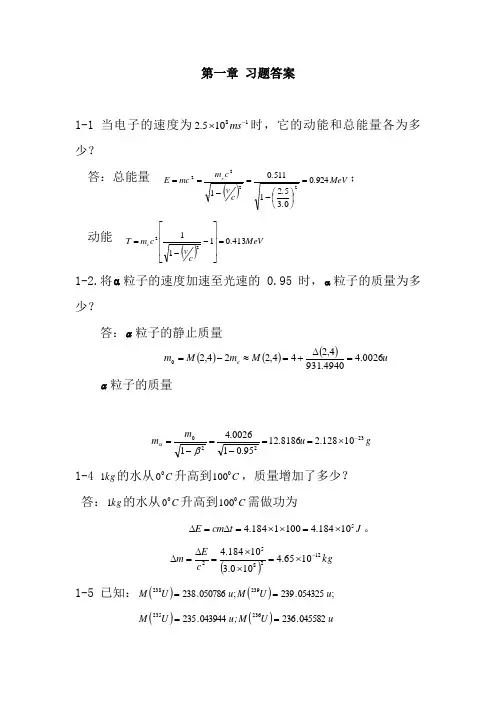

第一章 习题答案1-1 当电子的速度为18105.2-⨯ms 时,它的动能和总能量各为多少?答:总能量 ()MeV ....c v c m mc E e 924003521511012222=⎪⎭⎫ ⎝⎛-=-==;动能 ()MeV c v c m T e 413.011122=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡--= 1-2.将α粒子的速度加速至光速的0.95时,α粒子的质量为多少?答:α粒子的静止质量()()()u M m M m e 0026.44940.9314,244,224,20=∆+=≈-= α粒子的质量 g u m m 2322010128.28186.1295.010026.41-⨯==-=-=βα1-4 kg 1的水从C 00升高到C 0100,质量增加了多少?答:kg 1的水从C 00升高到C 0100需做功为J t cm E 510184.41001184.4⨯=⨯⨯=∆=∆。

()kg c E m 1228521065.4100.310184.4-⨯=⨯⨯=∆=∆ 1-5 已知:()();054325239;050786238239238u .U M u .U M ==()()u .U M ;u .U M 045582236043944235236235==试计算U-239,U-236最后一个中子的结合能。

答:最后一个中子的结合能()()()[]MeV .uc .c ,M m ,M ,B n n 774845126023992238922399222==⋅-+=()()()[]MeV .uc .c ,M m ,M ,B n n 54556007027023692235922369222==⋅-+= 也可用书中的质量剩余()A ,Z ∆:()()()()MeV ....,n ,,B n 806457250071830747239922389223992=-+=∆-∆+∆= ()()()()MeV ....,n ,,B n 545644242071891640236922359223692=-+=∆-∆+∆=其差别是由于数据的新旧和给出的精度不同而引起的。

22.101 应用核物理(2004年秋)第2讲(9/13/04)薛定谔波动方程参考文献:Eisberg, Fundamentals of Modern Physics (Wiley & Sons, New York, 1961). R. L. Liboff, Introductory Quantum Mechanics (Holden Day, New York, 1980)._____________________________________________________________________在这一讲,我们将对原子核进行量子力学的描述。

核的某些性质只能用量子力学才能进行恰当的描述,其中最容易想到的是核的能级以及能级之间的跃迁。

其它的例子包括各种各样的核辐射;在这些例子中,我们有时将辐射当作波看待,有时又当作粒子来处理。

论述量子力学本身并不是本讲的目标。

然而,为了正确理解核的有关概念以及辐射相互作用,我们没有理由回避使用量子力学。

事实上,认真学习这门课的读者在决定是否学习量子力学这个问题上几乎别无选择。

这是因为量子力学的概念和术语已经是核物理的一个不可分割的组成部分了,以至于量子力学的一些知识已成为全面掌握核物理所必须的了。

整个这学期我们的原则是学习足够的量子力学来理解核物理的基本概念,并且让每个有兴趣的学生学得更深入。

这意味着我们并不总是要推导所使用的基本表达式和方程,学生可以把这些方程作为假设来使用(正如通常情况一样,同学有权力去独立钻研背景材料)。

波与粒子先回顾一下波的基本性质和波粒二象性的概念。

在经典力学里,一维周期性扰动),(t x ξ的方程是:22222xc t ∂∂=∂∂ξξ (2.1) 这个方程有如下的通解:)(0),(t kx i e t x ωξξ−= (2.2)其中πνω2=是圆频率,ν是频率,k 是波数,与波长λ的关系为πλ2=k 。

如果(2.2)式要成为(2.1)式的一个解,则和k ω必须满足如下的关系ck =ω (2.3) 因此我们得到的解是相速度等于c 的行波的形式,用ph ν代表这个速度。

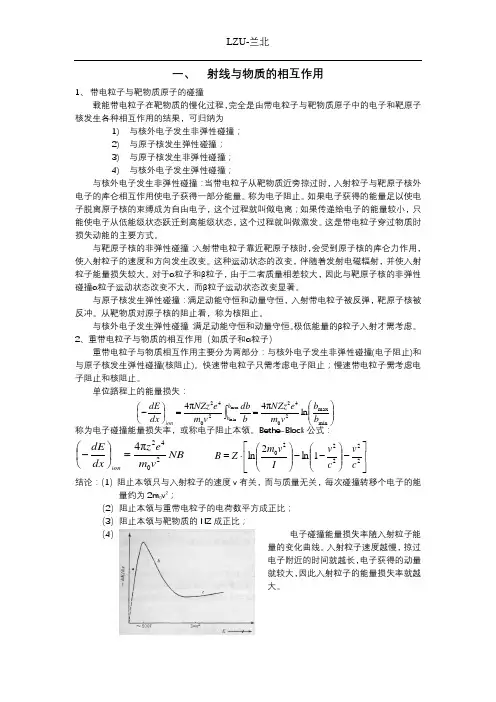

⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛==⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎰min max 20422042ln π4π4max min b b v m e NZz b db v m e NZz dx dE b b ion NB v m e z dx dE ion 2042π4=⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎥⎦⎤⎢⎣⎡-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅=2222201ln 2ln c v c v I v m Z B 一、 射线与物质的相互作用1、 带电粒子与靶物质原子的碰撞载能带电粒子在靶物质的慢化过程,完全是由带电粒子与靶物质原子中的电子和靶原子核发生各种相互作用的结果,可归纳为1) 与核外电子发生非弹性碰撞;2) 与原子核发生弹性碰撞;3) 与原子核发生非弹性碰撞;4) 与核外电子发生弹性碰撞;与核外电子发生非弹性碰撞:当带电粒子从靶物质近旁掠过时,入射粒子与靶原子核外电子的库仑相互作用使电子获得一部分能量。

称为电子阻止。

如果电子获得的能量足以使电子脱离原子核的束缚成为自由电子,这个过程就叫做电离;如果传递给电子的能量较小,只能使电子从低能级状态跃迁到高能级状态,这个过程就叫做激发。

这是带电粒子穿过物质时损失动能的主要方式。

与靶原子核的非弹性碰撞:入射带电粒子靠近靶原子核时,会受到原子核的库仑力作用,使入射粒子的速度和方向发生改变。

这种运动状态的改变,伴随着发射电磁辐射,并使入射粒子能量损失较大。

对于α粒子和β粒子,由于二者质量相差较大,因此与靶原子核的非弹性碰撞α粒子运动状态改变不大,而β粒子运动状态改变显著。

与原子核发生弹性碰撞:满足动能守恒和动量守恒,入射带电粒子被反弹,靶原子核被反冲。

从靶物质对原子核的阻止看,称为核阻止。

与核外电子发生弹性碰撞:满足动能守恒和动量守恒。

极低能量的β粒子入射才需考虑。

2、重带电粒子与物质的相互作用(如质子和α粒子)重带电粒子与物质相互作用主要分为两部分:与核外电子发生非弹性碰撞(电子阻止)和与原子核发生弹性碰撞(核阻止)。

原子核物理实验方法

1 原子核物理实验方法

原子核物理实验方法是研究物质原子或核结构和行为的实验方法,是应用物理学原理探索原子或核现象的关键手段。

是研究物质原子、

核及其相互作用的核物理实验。

1.1 同步辐射实验

同步辐射实验是以同步辐射装置(同步加速器)释出的电子束,经

入射腔、反射腔、放大器和调谐器等设备,同步循环传输,使电子束

获得加速而得到高能时,在探测器前斩断,将电子束转换成强烈辐射,以此来研究核素和电子及其间的相互作用,以达到研究目的。

1.2 核共振吸收实验

核共振吸收实验本质上是一种射频和脉冲NMR实验,通常是由核

磁共振物理光源和一个反应器组成的一种物理实验。

利用反应系统加

以调节,可以使反应系统具有可控的射频和脉冲原子核吸收,以及核

磁共振应用研究原子核,进行分子计算和模拟,并在实验室里实现核

磁共振成像。

1.3 核内应力装置实验

核内应力装置实验是为探究原子核素中子体系结构和中子质量分布,用各种辐射粒子,如电子、中子、轻微子、突变线等,向样品放

射,测定反应后产物能位分布,并从能位结构中推断核内形态,用以

研究界面特性和结构、研究半衰期及分布等的原子核物理实验。

原子核物理实验是物质原子或核结构和行为的实验方法,也是用

物理学研究原子和核现象的关键手段,目前常用的实验方法主要有同

步辐射实验、核共振吸收实验和核内应力装置实验。

由于它们使得我

们能够更好地了解物质组成,因此在科学研究中起着非常重要的作用。

原子核物理实验方法

原子核物理实验是研究原子核的性质、结构和相互作用的一种方法。

原子核物理实验方法可以通过各种技术手段对原子核进行探测和研究。

下面是原子核物理实验的几种常见方法:

1. 能量谱测量法:原子核在放射性衰变或者其他核反应中发射出的粒子,如α粒子、β粒子、伽马射线等,其能量分布具有一定的规律性。

通过测量这些粒子的能谱,可以获得关于原子核结构和反应过程的信息。

2. 核共振荧光法:这种方法通过激发原子核的自旋磁矩,使其跃迁到高能级,然后再自发辐射回到基态时发射出特定的荧光。

通过测量这些荧光的特性,可以获得原子核的结构信息。

3. 转动能谱法:这种方法是通过测量气态或液态核自由转动时发射的微波辐射谱线的形状和频率,来研究原子核的结构和旋转动力学行为。

4. 放射性示踪法:这种方法是利用放射性核素的衰变特性,在试验物体中引入放射性核素,通过测量其在试验物体中的运动和分布情况,来研究物质在原子核层面的相互作用和运动规律。

总的来说,原子核物理实验方法是多种多样的,具体的实验方法会根据研究目的和样品的不同而有所不同。

在实验过程中,需要用到各种高精度的检测设备和分析方法,例如:核反应堆、加速器、探测器、电子学、计算机模拟等等。

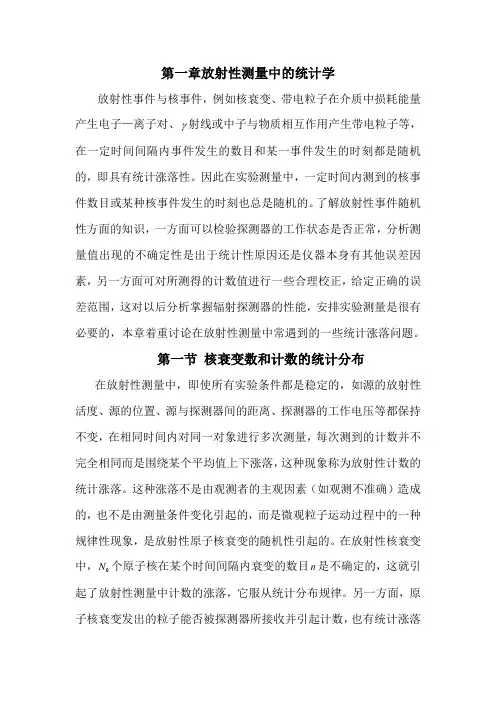

第一章放射性测量中的统计学放射性事件与核事件,例如核衰变、带电粒子在介质中损耗能量产生电子—离子对、 射线或中子与物质相互作用产生带电粒子等,在一定时间间隔内事件发生的数目和某一事件发生的时刻都是随机的,即具有统计涨落性。

因此在实验测量中,一定时间内测到的核事件数目或某种核事件发生的时刻也总是随机的。

了解放射性事件随机性方面的知识,一方面可以检验探测器的工作状态是否正常,分析测量值出现的不确定性是出于统计性原因还是仪器本身有其他误差因素,另一方面可对所测得的计数值进行一些合理校正,给定正确的误差范围,这对以后分析掌握辐射探测器的性能,安排实验测量是很有必要的,本章着重讨论在放射性测量中常遇到的一些统计涨落问题。

第一节核衰变数和计数的统计分布在放射性测量中,即使所有实验条件都是稳定的,如源的放射性活度、源的位置、源与探测器间的距离、探测器的工作电压等都保持不变,在相同时间内对同一对象进行多次测量,每次测到的计数并不完全相同而是围绕某个平均值上下涨落,这种现象称为放射性计数的统计涨落。

这种涨落不是由观测者的主观因素(如观测不准确)造成的,也不是由测量条件变化引起的,而是微观粒子运动过程中的一种规律性现象,是放射性原子核衰变的随机性引起的。

在放射性核衰变中,N个原子核在某个时间间隔内衰变的数目n是不确定的,这就引0起了放射性测量中计数的涨落,它服从统计分布规律。

另一方面,原子核衰变发出的粒子能否被探测器所接收并引起计数,也有统计涨落问题,即探测效率的随机性问题。

下面我们根据数理统计的理论分别讨论其规律性。

一、核衰变的统计分布假定在0t =时刻有0N 个不稳定的原子核,在某一时间t 内将有一部分核发生衰变。

先考虑一个原子核的情形。

假如在某一短时间间隔 t ∆内放射性原子核衰变的概率t P ∆与此原子核过去的历史和现在的环境无关,则t P ∆正比于t ∆,因此t P t λ∆=∆比例常数λ是该种放射性核素的特征值,因为衰变与不衰变是两种互相排斥的事件,两者概率之和为1,所以该原子核经过t ∆未发生衰变的概率是11t t q P t λ∆∆=-=-∆若将时间t 分为许多很短的时间间隔t ∆,则/t t i ∆=,那末该原子核经过2t ∆未发生衰变的概率为:2(1)(1)(1)t t t λλλ-∆-∆=-∆经过t 时间后未发生衰变的概率为:(1)(1)i i t t iλλ-∆=- 令i →∞,则0t ∆→,我们有:lim[1()]i t i t e iλλ-→∞+-= 所以一个放射性原子核经过t 时间后未发生衰变的概率为t e λ-,那末对于0t =时刻的0N 个原子核,在经过t 时间后未发生衰变的原子核数目为:0t N N e λ-= 1.1放射性核衰变服从的三种最基本的分布规律,即二项式分布,泊松分布,高斯分布(正态分布)。

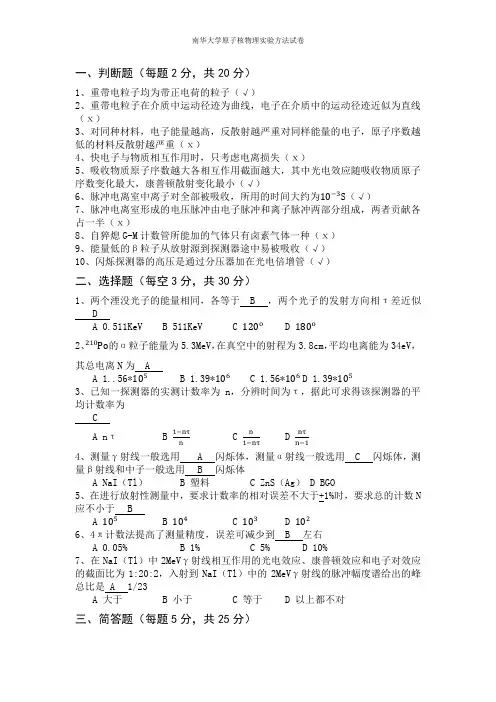

一、判断题(每题2分,共20分)1、重带电粒子均为带正电荷的粒子(√)2、重带电粒子在介质中运动径迹为曲线,电子在介质中的运动径迹近似为直线(ⅹ)3、对同种材料,电子能量越高,反散射越严重对同样能量的电子,原子序数越低的材料反散射越严重(ⅹ)4、快电子与物质相互作用时,只考虑电离损失(ⅹ)5、吸收物质原子序数越大各相互作用截面越大,其中光电效应随吸收物质原子序数变化最大,康普顿散射变化最小(√)6、脉冲电离室中离子对全部被吸收,所用的时间大约为10−3S(√)7、脉冲电离室形成的电压脉冲由电子脉冲和离子脉冲两部分组成,两者贡献各占一半(ⅹ)8、自猝熄G-M计数管所能加的气体只有卤素气体一种(ⅹ)9、能量低的β粒子从放射源到探测器途中易被吸收(√)10、闪烁探测器的高压是通过分压器加在光电倍增管(√)二、选择题(每空3分,共30分)1、两个湮没光子的能量相同,各等于 B ,两个光子的发射方向相τ差近似DA 0.511KeVB 511KeVC 120oD 180o2、Po210的α粒子能量为5.3MeV,在真空中的射程为3.8cm,平均电离能为34eV,其总电离N为 AA 1..56*105B 1.39*106C 1.56*106D 1.39*1053、已知一探测器的实测计数率为n,分辨时间为τ,据此可求得该探测器的平均计数率为CA nτB 1−nτn C n1−nτD nτn−14、测量γ射线一般选用 A 闪烁体,测量α射线一般选用 C 闪烁体,测量β射线和中子一般选用 B 闪烁体A NaI(Tl)B 塑料C ZnS(Ag)D BGO5、在进行放射性测量中,要求计数率的相对误差不大于+1%时,要求总的计数N 应不小于 BA 105B 104C 103D 1026、4π计数法提高了测量精度,误差可减少到 B 左右A 0.05%B 1%C 5%D 10%7、在NaI(Tl)中2MeVγ射线相互作用的光电效应、康普顿效应和电子对效应的截面比为1:20:2,入射到NaI(Tl)中的2MeVγ射线的脉冲幅度谱给出的峰总比是 A 1/23A 大于B 小于C 等于D 以上都不对三、简答题(每题5分,共25分)1、γ射线与物质发生相互作用有哪几种方式?答:γ射线与物质发生相互作用:光电效应、康普顿效应、电子对效应2、比较典型的气体探测器有哪几种?答:典型的气体探测器有:电离室、正比计数器、G-M计数管3、与电离室相比,正比计数器有哪些优点答:正比计数器优点:脉冲幅度大、灵敏度较高、脉冲幅度几乎与原电离的位置无关4、常用的半导体探测器有哪些?半导体探测器优缺点有哪些?答:常用的半导体探测器:PN结半导体探测器、锂漂移型半导体探测器、高纯锗半导体探测器优点:能量分辨率最佳;射线探测效率较高,可与闪烁探测器相比缺点:对辐射损伤较灵敏;常用的锗测器,需要低温(液氮)条件下工作,使用不便5、中子按能量可分为哪几类?中子与物质发生相互作用有哪几种方式?中子探测的方法有哪些?答:中子分类:快中子、热中子、超热中子、慢中子相互作用方式:中子的弹性和非弹性散射;中子的辐射俘获、中子核反应、中子裂变反应中子的探测方法:核反应、核裂变、核反冲、活化法四、计算题(1、2题每题8分,3题9分,共25分)1、能量为1.50MeV的γ放射源放在铅容器里,为了安全,必须使容器外的强度减小为原来的1/4000,试求容器壁至少需多厚。

物理实验技术的核物理实验方法导言物理实验技术在科学研究中起着重要的作用。

在核物理实验中,特定的技术方法被广泛应用,以研究和了解原子核的性质。

本文将探讨一些核物理实验中常用的技术方法和仪器。

一、加速器加速器是进行核物理实验的重要工具。

它们可以加速离子或粒子以极高的速度,使其能够和原子核产生碰撞,进而探索其内部结构。

加速器的一种常见类型是线性加速器,它可以通过电场和磁场的组合来加速带电粒子。

另一种常见的加速器是环形加速器,如质子同步加速器(PSA)和正负电子对撞机(LEP),它们可以以环形轨道加速粒子。

二、粒子探测器粒子探测器用于观察和记录加速粒子与其他粒子的相互作用,以获取有关物质结构和性质的信息。

探测器的设计和使用通常取决于实验目的和粒子类型。

例如,传统的核探测器如气体室和闪烁体用于探测带电粒子的径迹和能量沉积。

而对于产生次级粒子的碰撞实验,常使用闪烁体、核磁共振和半导体探测器。

三、核研究中的中性粒子探测器在核物理实验中,探测到的粒子不仅限于带电粒子,中性粒子也被广泛研究。

中子是最常见的中性粒子之一,它在核物理研究中具有重要价值。

传统的方法涉及中子的探测是利用中子的散射和吸收性质。

例如,关键中子检测器如聚乙烯或液体硼具有高中子截面,能够探测和测量中子的流量和能量。

四、核同步辐射技术核同步辐射技术是一种非常有用的无损分析方法,可以用于研究固体、气体和液体材料的结构和组成。

核同步辐射是通过将电子或正电子注入加速器环中,并让它们通过磁场进行同步加速来产生的。

这种技术可用于测量材料的X射线吸收和衍射光谱,从而研究材料的元素、晶体结构和电子结构。

五、核反应原理核反应是核物理实验中的重要方法之一。

在核反应中,原子核与其他核或粒子发生相互作用,从而产生新的核和放射性粒子。

核反应可通过热核反应、弹性、非弹性和中子俘获等方式进行研究。

常见的核反应实验方法包括中子衰变实验、质子和离子入射实验等。

结语物理实验技术在核物理研究中起着至关重要的作用。

当核反应的出射粒子可能有多个,如简写为核处于激发态的情形往往不止一种4.2 Q方程及其应用• 考察核反应a+A→b+B,根据能量守恒有M a c 2 + Ea + M Ac 2 + E A = M bc 2 + Eb + M B c 2 + EB• 如下定义反应能,Q>0为放能反应,反之为吸能反应 Q ≡ ( M a + M A − M b − M B ) c2 = ( Eb + EB ) − ( Ea + E A ) = Bb + BB − Ba − BA • 上述等式是基于反应前后粒子均处于基态,若剩余核 处于激发态时,激发能为EB*(激发能是激发态与基 态之间的能量差),则反应后的动能将相应减小,此 时的反应能(实验Q值)为 * Q′ = Q − EB4.2 Q方程及其应用• 实验中靶核往往是静止的,根据能量和动量守恒有 θ为出射粒子与入 射粒子所成角度 ,代入动量与• 根据余弦定理有 动能之间(P2=2mEk)的关系• 最终代入反应能的表达式得到核反应的Q方程4.2 Q方程及其应用• 在实际问题中通常需要知道出射粒子能量随出射角的 变化关系,即能量-角度关系,求解Q方程可得• 能量-角度关系中有正负双号,一般只取正号,只有出 现能量双值时才同时取正负号,这一关系对剩余核也 成立,只需要变换:AB→Ab,Ab→ AB,θL →φL • 反应能Q可根据原子质量进行计算,利用能量-角度关 系可用于对应某一能量入射粒子的出射粒子的辨认, 以及在不同的出射角度选择合适能量的出射粒子4.2 Q方程及其应用• 当剩余核处于激发态时,Q方程中的Q应该用实验Q 值Q‘来替代,如果剩余核处在不同激发态,则在同一 出射角下可测得几个不同的粒子出射能量,由此获得 相应的Q‘值来推算出剩余核的激发能 • 能量-角度关系可整理成如下形式Eb = u ± u 2 + ω u≡ Aa Ab Ea Ab + AB cos θ Lω≡( AB − Aa ) Ea + ABQAb + AB4.2 Q方程及其应用• 对于放能反应Q>0通常有AB>Aa,此时根号内恒大于零 • 对于吸能反应Q<0,此时ω可取正值也可取负值,当 取负值时粒子入射能量必须满足一定条件才能使根号 内为正,即此时核反应有阈能( Ab + AB )Ea ,minAa Ab Ea2cos2AB − Aa ) Ea + AB Q ( θL + =0 Ab + AB• 当θ=0时,粒子入射能量取最小值,故Ab + AB Q的定义及MA>>Q/C2 = −Q Ab + AB − AaEth = Ma + M A Q MA4.2 Q方程及其应用• 对于放能反应Q>0,故ω>0,粒子出射能量只能是单 值,而在吸能反应中当粒子入射能量低于一定值时将 出现ω<0,此时粒子出射能量将出现双值,对应的能 量称为临界能量,以Ecr表示 Ecr = AB Q ( AB − Aa ) • 显然在吸能反应中当粒子入射能量满足Eth<E<Ecr时粒 子出射能量将出现双值 • 此时对粒子的出射角也有限制,具体为必须保证根号 内为正,这一最大角度为圆锥半张角,称为圆锥效应cos θ LM = ( Ab + AB ) ω Aa Ab Ea吸能反应是否一定出现能量双值效应?4.2 Q方程及其应用• 质心坐标系(C系),即坐标原点取在相互作用粒子 的质心上,原子核物理研究中常用的坐标系 • 实验室坐标系(L系),固定在地面上的坐标系 • 质心系能量:质心系中看到的体系中所有粒子的动能 和,入射道的质心系能量是质心系中入射粒子和靶核 的动能和,记为Eα’,右上角的一撇表示质心系的量, 下标α表示入射道 • 假设靶核静止,根据质心的动量等于体系的总动量有入射粒子相对质心速度 靶核相对质心速度质心系入射粒子速度与靶核速度 方向相反4.2 Q方程及其应用• 那么入射道的质心系能量等于• 即入射道质心系能量总是小于入射粒子总动能,并且 它与C系下质心动能之和等于L系下的总动能′ + Ec Ea + E A = Eα• 类似地,出射道的质心系能量等于′ + Ec Eb + EB = Eβ′ = Eα ′ +Q Eβ4.2 Q方程及其应用• 出射粒子速度在L系和C系的关系为 • 根据正弦定理有 • 定义γ=vc/vb‘,则 • 另外根据几何关系有 • 利用余弦定理可得获得γ是计算两个转换关系的关键4.2 Q方程及其应用• 反应能等于出射道质心系能量与入射道质心系能量的 差值 为什么?• γ一般是入射粒子能量的函数,对于弹性散射,它与 能量无关,等于率,这一概率等于出射粒子数与入射粒子数之比,即式中N等于Nt,即单位面积的靶核数对于一定厚度的靶,入射粒子强度将随厚度而改变系中当角度变化dθ数为,那么在于利用L系和C系的角度转换关系可得细致平衡原理给出了可逆反应过程中,正逆反应在质心系下满足的关系上式只适用于参与反应的各种粒子非极化的情形,可第三阶段,核反应的最后阶段,复合核分解出出射粒经过复合核的弹性散射称共振弹性散射,势散射是处于独立粒子阶段E n是入射粒子能量光学模型计算的截即复合核分解成出射粒子和剩余核入射粒子进入靶核后将能量交给附近的核子,这些核具有多种入射道和多种衰变方式的复合核形成过程为非束缚能级,而低于核子分之和称为总概率根据能级平均寿命及能级宽度与寿命的关系的反应截面可表示为总截面和分截面的峰宽、峰位相等,但前者的峰高高。

物理实验技术的核物理实验方法与技巧引言在核物理领域中,实验技术的重要性不可忽视。

通过精确的实验方法与技巧,我们可以更好地理解原子核内部的结构、相互作用和性质。

下面将介绍一些核物理实验中常用的方法与技巧,以及它们的应用。

一、放射性同位素示踪技术放射性同位素示踪技术是核物理实验中经常使用的一种技术。

通过将放射性同位素标记到待研究物体上,我们可以跟踪其在实验过程中的变化。

例如,在核反应研究中,可以使用放射性同位素示踪技术来测量反应产生的放射性同位素的衰变速率,从而推断反应的发生机制。

二、核探测器核探测器是核物理实验中不可或缺的工具之一。

常见的核探测器包括闪烁体探测器、气体探测器和固体探测器等。

闪烁体探测器可以通过测量闪烁体释放的光或荧光来检测射线的能量和强度。

气体探测器则利用气体中的电离过程来测量射线的能量和强度。

固体探测器则通过材料固有的性质来测量射线的能量和强度。

不同类型的核探测器适用于不同的实验需求,科学家们可以根据具体的实验目的选择合适的探测器。

三、粒子加速器粒子加速器在核物理实验中起到至关重要的作用。

通过高能量的加速粒子,我们可以产生高能的核反应,从而研究核内部的结构和相互作用。

常见的粒子加速器包括直线加速器和环形加速器等。

直线加速器将粒子加速到高能量的过程是一种连续加速的过程。

环形加速器则将粒子加速到一定能量后,使其在环形轨道上连续运动,从而使粒子的能量不断增加。

通过粒子加速器,科学家们可以制备高能量的束流,用于核物理实验研究。

四、中性粒子探测技术除了对带电粒子的探测,核物理实验中对中性粒子的探测也具有重要意义。

常用的中性粒子探测技术包括时间投影室技术和堆砌探测器技术等。

时间投影室技术是一种利用探测器记录粒子入射时间和位置信息的技术。

堆砌探测器技术则利用多层探测器组成的结构,通过测量不同层的粒子交互作用来确定其路径和能量信息。

中性粒子探测技术的应用使得科学家们能够更好地理解中性粒子的性质和相互作用。

核与粒子物理实验方法核与粒子物理是研究元素和宇宙最基本组成部分之一的领域。

为了了解这些现象,研究人员使用多种实验方法和技术。

本文将详细介绍核与粒子物理实验方法。

1. 原子核反应原子核反应是一种通过在原子核之间引发反应来探索物理过程的方法。

这种方法常常用于研究原子核及其内部结构、核能激发态和核素分布等。

实验人员在实验室制备和加速原子核,然后让它们与另一个原子核相撞。

撞击时,原子核会发生一系列变化,包括核裂变、核聚变或核变形等。

在这种实验中,实验室需要使用非常精确的加速器技术将原子核加速到高能级,以产生像样本中的空气那样高强度的束流。

束流然后会被引导到一个反应筒中,这是一个带有目标材料的圆柱形容器。

当原子核与目标核相撞时,他们可以反弹,被散射,发生核裂变或核聚变。

然后,实验员可以测量产生的粒子和辐射,以了解原子核的内在结构和特性。

2. 高能粒子探测器高能粒子探测器是一种可以检测和测量高能量带电粒子的设备。

在核和粒子物理实验中,实验室使用这种设备来探测和研究粒子加速器中的高能粒子。

高能粒子探测器通常由多个层次的不同探测器组成,包括径迹探测器、定向测量器、电离室、计时探测器和能量测量器等。

在实验进程中,高能粒子通过探测器时会产生不同的信号和电荷,这些信号和电荷会被记录和分析以便于对粒子的能量、速度和质量进行测量。

通过这种方法,研究人员可以检测到高能带电粒子,例如质子、中子、光子和另一种类型的带电粒子,即夸克和轻子。

3. X射线衍射X射线衍射是一种用于研究晶体结构和分子结构的技术。

在这种方法中,X射线会通过样品,然后在后方被衍射。

衍射出的X射线形成一个具有明亮斑点的图案,称为X射线衍射图。

这个图案提供了对样品内部结构的信息,可以用于分析和研究化学和生物分子,例如DNA。

4. 光谱学光谱学是一种用于研究原子和分子的结构和性质的科学。

在这种方法中,将样本置于不同波段的电磁辐射中,然后测量它们吸收、散射或发射的光谱。