高中地理大气的组成和垂直分层(一轮复习)

- 格式:ppt

- 大小:426.50 KB

- 文档页数:21

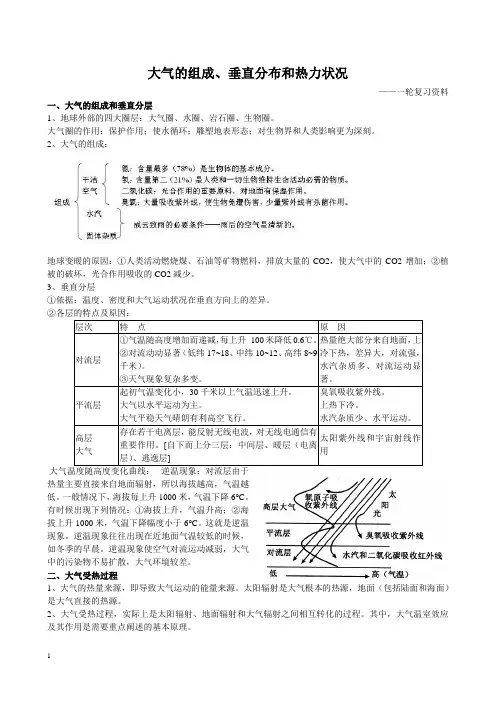

大气的组成、垂直分布和热力状况——一轮复习资料一、大气的组成和垂直分层1、地球外部的四大圈层:大气圈、水圈、岩石圈、生物圈。

大气圈的作用:保护作用;使水循环;雕塑地表形态;对生物界和人类影响更为深刻。

2、大气的组成:地球变暖的原因:①人类活动燃烧煤、石油等矿物燃料,排放大量的CO2,使大气中的CO2增加;②植被的破坏,光合作用吸收的CO2减少。

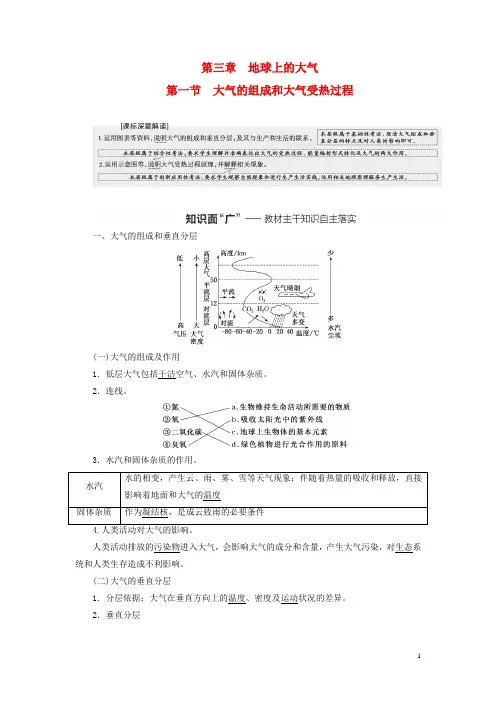

3、垂直分层①依据:温度、密度和大气运动状况在垂直方向上的差异。

大气温度随高度变化曲线:逆温现象:对流层由于Array热量主要直接来自地面辐射,所以海拔越高,气温越低。

一般情况下,海拔每上升1000米,气温下降6°C。

有时候出现下列情况:①海拔上升,气温升高;②海拔上升1000米,气温下降幅度小于6°C。

这就是逆温现象。

逆温现象往往出现在近地面气温较低的时候,如冬季的早晨。

逆温现象使空气对流运动减弱,大气中的污染物不易扩散,大气环境较差。

二、大气受热过程1、大气的热量来源,即导致大气运动的能量来源。

太阳辐射是大气根本的热源,地面(包括陆面和海面)是大气直接的热源。

2、大气受热过程,实际上是太阳辐射、地面辐射和大气辐射之间相互转化的过程。

其中,大气温室效应及其作用是需要重点阐述的基本原理。

(1)大气对太阳辐射的吸收:太阳辐射在穿过大气层时,高层大气中的氧原子、平流层中的臭氧主要吸收太阳辐射中波长较短的紫外线。

对流层大气中的水汽和二氧化碳等,主要吸收太阳辐射中波长较长的红外线。

因此大气对太阳辐射的吸收作用是有选择性的。

又由于太阳辐射中能量最强部分集中在波长较短的可见光部分,因此大气直接吸收的太阳辐射是很少的。

(2)大气对地面的保温作用:地球大气对太阳短波辐射几乎是透明体,大部分太阳辐射能够透过大气射到地面上,使地面增温;大气对地面长波辐射却是隔热层,把地面辐射放出的热量绝大部分截留在大气中,并通过大气逆辐射又将热量还给地面。

人们把大气的这种作用,称为大气的保温作用。

2022届高考地理一轮复习习题:大气组成和垂直分层大气受热过程大气的组成和垂直分层大气受热过程无动力翼装飞行是指运动员穿戴着拥有双翼的飞行服装和降落伞设备,从飞机、热气球、悬崖绝壁、高楼大厦等高处一跃而下,用肢体动作来掌控滑翔方向,用身体进行无动力空中飞行的运动,在到达安全极限的高度后,打开降落伞平稳着落。

无动力翼装飞行进入理想飞行状态后,飞行时速通常可达到200千米/时,翼装飞行的滑翔比约3∶1,即在每下降1米的同时前进约3米。

据此完成第1~2题。

1.当运动员在中纬度30千米高空下降时,下降到对流层,滑行的水平距离约()A.18千米B.33千米C.48千米D.57千米2.运动员在下滑过程中,感觉到水平滑行距离比理论值偏大,可能进入了() A.高层大气B.平流层 C.电离层 D.对流层在学习“大气”部分知识时,某校同学连续记录了北京市某月连续48小时的气温数据,如下图所示。

据此完成第3~4题。

3.该校同学记录的数据,最可能是() A.6月 B.8月 C.10月D.12月4.数据显示,最低气温出现在第三天凌晨3时,以下解释正确的是() A.白天接受太阳辐射少,受冷气团影响B.临近日出,地面辐射已经消失 C.夜晚是多云天气,大气热量损失迅速 D.冷锋刚刚到达,气温迅速降低太阳辐射强度是指单位时间到达地面的太阳辐射量的多少。

下图是我国北京、成都、上海、昆明四个城市的太阳辐射年变化图。

据此完成第5~7题。

5.图中表示北京的曲线是() A.① B.② C.③ D.④6.7、8月份④地太阳辐射强度大于①,是因为④地() A.正午太阳高度较大B.阴雨天气较少 C.白昼时间较长 D.海拔较高7.①地春季太阳辐射强度大于夏季,但气温低于夏季,可能是因为春季() A.大气逆辐射强B.地面辐射弱C.大气污染重D.气压较高积云为常见的一类云,其形成受下垫面影响强烈。

空气在对流过程中,气流携带来自下垫面的水汽上升,温度不断下降,至凝结温度时,水汽凝结成云。

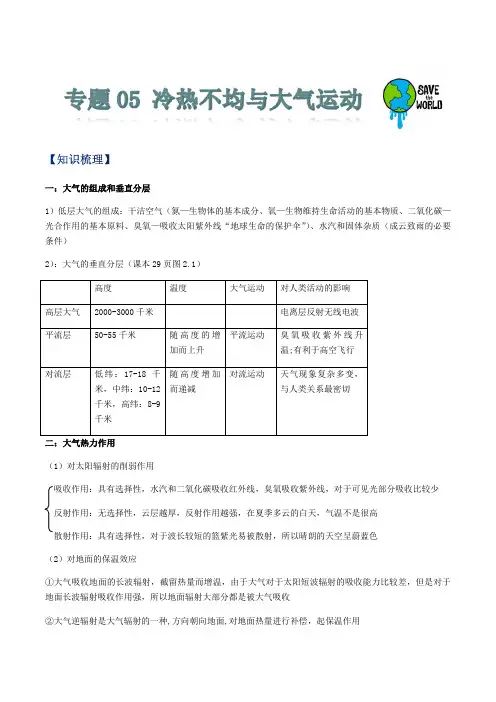

一:大气的组成和垂直分层1)低层大气的组成:干洁空气(氮—生物体的基本成分、氧—生物维持生命活动的基本物质、二氧化碳—光合作用的基本原料、臭氧—吸收太阳紫外线“地球生命的保护伞”)、水汽和固体杂质(成云致雨的必要条件)2):大气的垂直分层(课本29页图2.1)高度温度 大气运动 对人类活动的影响 高层大气 2000-3000千米电离层反射无线电波 平流层50-55千米随高度的增加而上升平流运动臭氧吸收紫外线升温;有利于高空飞行 对流层低纬:17-18千米,中纬:10-12千米,高纬:8-9千米随高度增加而递减对流运动 天气现象复杂多变,与人类关系最密切二:大气热力作用(1)对太阳辐射的削弱作用吸收作用:具有选择性,水汽和二氧化碳吸收红外线,臭氧吸收紫外线,对于可见光部分吸收比较少 反射作用:无选择性,云层越厚,反射作用越强,在夏季多云的白天,气温不是很高 散射作用:具有选择性,对于波长较短的篮紫光易被散射,所以晴朗的天空呈蔚蓝色 (2)对地面的保温效应①大气吸收地面的长波辐射,截留热量而增温,由于大气对于太阳短波辐射的吸收能力比较差,但是对于地面长波辐射吸收作用强,所以地面辐射大部分都是被大气吸收②大气逆辐射是大气辐射的一种,方向朝向地面,对地面热量进行补偿,起保温作用二:大气的热力状况大气的热力作用1)热力环流:由于地面冷热不均而形成的空气环流,是大气运动的一种最简单的形式。

从图中可以看出,近地面等压线向低压方向(向下)弯曲,高空等压线向高压方向(向上)凸起2)大气的水平运动—--风影响因素:等压线越密集的地方,则风力越大(图2.10,2.11,2.12)在单一水平气压梯度力作用下:风向垂直等压线,指向低压风向在水平气压梯度力和地转偏向力作用下:风向与等压线平行在三个力作用下:风向与等压线成一夹角,始终由高压指向低压方向.三:全球性的大气环流1)三圈环流(课本37页图2.14)①在地表形成了七个气压带和六个风带,气压带风带随太阳直射点的南北移动而南北移动,对于北半球来说,夏季向北移,位置偏北;冬季向南移,位置偏南.(图2.15)(3)季风环流(图2.18)1.根据等压线(面)的弯曲状况确定下垫面的冷热根据等压线的分布,如图所示,同一高度面上a处等压线向上凸出,说明该处气压较高,而处于同一高度的b处气压较低,因为a>c,c=d,而d>b,所以a>b。

★第8讲大气的组成和垂直分层胜在基础i一、人气的组成1. 大气的三种成分低层大气是由干洁空气、水汽和杂质组成的。

2.大气成分的主要作用二、大气的垂直分层1. 划分依据 大气垂直方向上的温度、密度及运动状况的差异。

2. 各层特征比较C 高层大令随高度升高先降低后有电离层,能反射无升高线电波微点1人类活动对大气成分的影响微点4对流层咼度的分布特点对流层的热量主要来自地面,其高度受地面温度的影响。

地面温度高,对流作用强,对 流 层高度大;反之,地面温度低,对流作用弱,对流层高度小。

因此,对流层的高度因纬度 和季节而 不同。

一般来说,对流层的高度随纬度的增大而减小。

在低纬度地区为17〜18千米,中纬度地区为10〜12千米,高纬度地区仅为8〜9千米。

同一地区,尤其是中纬度地区, 夏季对流层高度大,冬季对流层高度小。

成分变化特点二氧化碳大致夏季较少,冬季较多;乡村较少,城市较多,重工业发达的城市更多固体杂质一般来说,近地面大气中的固体杂质陆地多于海洋,城市多于乡村,冬春 季节多于夏秋季节水汽因海陆位置、纬度、地势高低而有差异,大致低纬度地区多于高纬度地 区,海洋多于陆地微点2大气成分的时空变化彩响生 念系址微点3根据热量来源推理各层大气的特点 危書人 体健康存环境对滅屁一Ifl渝层大气的垂直分层读大气垂直分层示意图,回答1〜3题。

1.图中正确表示大气层气温垂直变化的曲线是■■()A. B.②C. D.④2.对短波通信具有重要意义的电离层位于(A. I层顶部B. II层底部C. II层中部D. III层3.2019年3月31日,我国在西昌成功发射液链二号01星”运行轨道所在的大气层()A.气温在一50 °C到20 °C之间B.气温随高度增加平稳下降C.最低气温约为一80 °CD.最高气温约为40 °C图解思路】尝试解答】l.B 2.D 3. C大气的垂直分层续表对流层 平流层 高层大气空气运动 对流运动显著 平流运动为主 自下而上先对流后平流 天气现彖复杂多变天气晴朗稳定少变与人类的关系人类生活在对流层的底 部,对流层与人类关系 最密切臭氧大量吸收紫外线, 成为人类生存环境的天 然屏障;大气稳定,适 合航空飞行在80〜500 km 的高 空,有若干电离层,能 反射 无线电波,对无线 电通信有重要作用(2020 •保定检测)2018年12月13日,英国某飞船飞到了 “太空边界”,最终达 到82.7 km 的高度。

高中地理会考复习资料:大气(1)1.大气的组成和垂直分层。

(1)大气的组成及作用。

(见表9-5)低层大气是由干洁空气、水汽和尘埃组成。

干洁空气是由多种气体混合而成,其要紧成分是氮和氧,约占干洁空气容积的99%。

表9-5 大气的组成成分及其作用大气组成作用氮气氧气二氧化碳臭氧地球上生物体的差不多成分;有冲淡氧气,减弱氧化等作用。

是坚持生命活动必须的物质;有氧化和助燃作用。

植物进行光合作用的重要原料,对地面有保温作用。

大量吸取太阳紫外线辐射,使地球上生物免于损害。

水汽成云至雨的必要条件;对气温有调剂作用。

尘埃成云至雨的必要条件;对太阳辐射有削弱作用。

(2)大气的结构(垂直分层,见表9-6)。

依照大气的热力性质在垂直方向上的差异,将大气分为五层:对流层、平流层、中间层、热层和外层。

表9-6 大气的垂直分层及各层特点大气分层高度位置要紧特点与人类的关系备注对流层是紧贴地面的一层,其高度因纬度而异,8~18千米高度。

1.气温随高度增加递减(平均每升高100米,气温下降0.6℃);2.空气对流运动显著;3.天气现象复杂多变。

与人类关系最为紧密整个大气质量的3/4和几乎全部的水汽、杂质都集中在该层。

平流层从对流层顶到50~55千米高度。

1.下层随高度增加气温变化专门小,在30千米以上,气温随高度增加迅速上升;2.大气以水平运动为主;3.水汽、杂质含量极少,天气晴朗。

大气平稳,能见度高,有利于高空飞行。

距地22~27千米处臭氧含量达到最大值,形成臭氧层。

中间层平流层顶到85千米高度。

1.气温随高度的增加而迅速降低;2.垂直对流运动强烈。

该层有高空对流层之称。

热层中间层顶到500千米高度。

气温随高度增加迅速上升外层热层顶以上空气质点经常散逸到星际空间,是地球大气向星际空间过渡的层次,又称为散逸层电离层距地面60~800千米高度范畴的大气,因受太阳紫外线和宇宙射线的作用,大气中的氧和氮分子被分散为离子,大气处于电离状态,这一范畴被称做电离层。

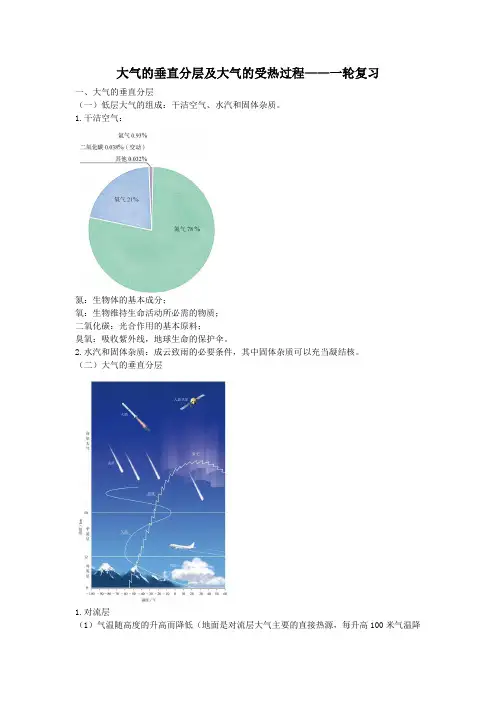

大气的垂直分层及大气的受热过程——一轮复习一、大气的垂直分层(一)低层大气的组成:干洁空气、水汽和固体杂质。

1.干洁空气:氮:生物体的基本成分;氧:生物维持生命活动所必需的物质;二氧化碳:光合作用的基本原料;臭氧:吸收紫外线,地球生命的保护伞。

2.水汽和固体杂质:成云致雨的必要条件,其中固体杂质可以充当凝结核。

(二)大气的垂直分层1.对流层(1)气温随高度的升高而降低(地面是对流层大气主要的直接热源,每升高100米气温降低0.6 ℃);(2)对流运动显著;(3)天气现象复杂多变,与人类的关系最为密切。

厚度:低纬:17-18千米;中纬:10-12千米;高纬:8-9千米。

2.平流层(1)气温随高度的升高而升高(臭氧大量吸收紫外线增温);(2)平流运动为主;(3)天气晴朗,利于飞机飞行。

3.高层大气(1)气温随高度的升高先降低后升高;(2)若干电离层,反射无线电波。

针对性练习1:读地球的大气垂直分层(部分)示意图,据此完成下面小题。

1.从大气垂直分层看,图示大气层是()A.中纬度的对流层B.中纬度的平流层C.高纬度的平流层D.低纬度的平流层2.人类生活在对流层的底部。

“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”说明()A.对流层气温分布特点是随高度上升,气温降低 B.对流层空气上热下冷,空气不稳定C.对流层大气的热量直接来自太阳辐射D.对流层大气有利于飞机飞行答案:1.B 2.A解析:第1题,读图可知,图示大气层温度随高度的升高而升高,为平流层,图中平流层底部的海拔高度大约是12千米,为中纬度的平流层,故选B。

第2题,“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”说明对流层气温分布特点是随高度上升,气温降低,A正确;对流层空气上冷下热,B错误;对流层大气热量主要直接来源来自地面,C错误;平流层利于飞机飞行,D错误。

故选A。

针对性练习2:积云为常见的一类云,其形成受下垫面影响强烈。

空气在对流过程中,气流携带来自下垫面的水汽上升,温度不断下降,至凝结温度时,水汽凝结成云。

第三章地球上的大气第一节大气的组成和大气受热过程一、大气的组成和垂直分层(一)大气的组成及作用1.低层大气包括干洁空气、水汽和固体杂质。

2.连线。

3.水汽和固体杂质的作用。

水汽水的相变,产生云、雨、雾、雪等天气现象;伴随着热量的吸收和释放,直接影响着地面和大气的温度固体杂质作为凝结核,是成云致雨的必要条件人类活动排放的污染物进入大气,会影响大气的成分和含量,产生大气污染,对生态系统和人类生存造成不利影响。

(二)大气的垂直分层1.分层依据:大气在垂直方向上的温度、密度及运动状况的差异。

2.垂直分层分层气温垂直变化与人类关系对流层随高度增加而降低对流运动显著;大气现象复杂多变;与人类关系最密切平流层随高度增加而迅速上升大气平稳,有利于高空飞行;臭氧层被誉为“地球生命的保护伞”续表分层气温垂直变化与人类关系高层大气随高度增加先降低后升高80~500千米有若干电离层,对无线电短波通信有重要作用二、大气受热过程读大气受热过程示意图,梳理基础知识。

1.能量来源(1)大气最重要的能量来源:A太阳辐射。

(2)近地面大气热量的主要、直接来源:B地面辐射。

2.增温过程地面的增温大部分太阳辐射透过大气射到地面,使地面增温大气的增温地面以地面辐射的形式向大气传递热量3.削弱作用大气层中水汽、云层、尘埃等对太阳辐射的吸收、反射和散射作用保温作用C大气逆辐射对近地面大气热量的补偿作用纬度因素纬度不同,年平均正午太阳高度不同下垫面因素下垫面状况不同,吸收和反射太阳辐射的比例也不同大气因素大气状况不同,影响地面获得的太阳辐射不同动状态。

命题视角(一) 大气受热过程及应用案例法学习[把握教考导向]一、教材这样学(湘教版必修第一册P75“活动”)如图所示,投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。

地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质,如颜色、干湿状况、粗糙程度等。

不同性质的地面,反射率的差异较大。

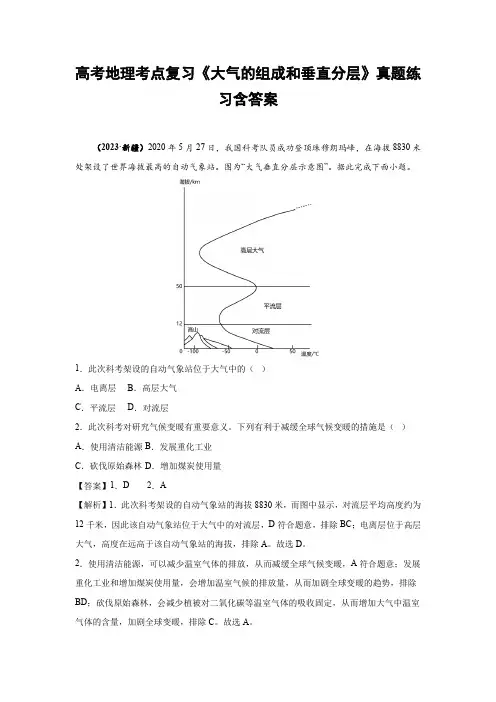

高考地理考点复习《大气的组成和垂直分层》真题练习含答案(2023·新疆)2020年5月27日,我国科考队员成功登顶珠穆朗玛峰,在海拔8830米处架设了世界海拔最高的自动气象站。

图为“大气垂直分层示意图”。

据此完成下面小题。

1.此次科考架设的自动气象站位于大气中的()A.电离层B.高层大气C.平流层D.对流层2.此次科考对研究气候变暖有重要意义。

下列有利于减缓全球气候变暖的措施是()A.使用清洁能源B.发展重化工业C.砍伐原始森林D.增加煤炭使用量【答案】1.D 2.A【解析】1.此次科考架设的自动气象站的海拔8830米,而图中显示,对流层平均高度约为12千米,因此该自动气象站位于大气中的对流层,D符合题意,排除BC;电离层位于高层大气,高度在远高于该自动气象站的海拔,排除A。

故选D。

2.使用清洁能源,可以减少温室气体的排放,从而减缓全球气候变暖,A符合题意;发展重化工业和增加煤炭使用量,会增加温室气候的排放量,从而加剧全球变暖的趋势,排除BD;砍伐原始森林,会减少植被对二氧化碳等温室气体的吸收固定,从而增加大气中温室气体的含量,加剧全球变暖,排除C。

故选A。

【点睛】全球变暖的治理措施:开发新能源,优化能源结构;节约能源,提高能源利用率;保护和恢复植被,植树造林;加强全球合作,统一行动;加强环保教育,倡导“低碳”生活;加强环保法规建设和执法力度。

(2023·湖南)2022年12月4日,神舟十四号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。

我国三名航天员从中国空间站(距地约400千米)安全返回。

图1为中国空间站在轨运行实景图,图2为大气垂直分层示意图。

完成下面小题。

3.中国空间站在轨运行中,主要利用的能源是()A.核能B.太阳能C.风能D.生物能4.在轨运行的中国空间站位于()A.对流层B.平流层C.臭氧层D.高层大气5.返回舱返回过程中,穿越的地球外部圈层主要是()A.水圈B.生物圈C.大气圈D.岩石圈【答案】3.B 4.D 5.C【解析】3.中国空间站有太阳能板,太阳辐射在太空中获取方便且较稳定,因此中国空间站在轨运行中,主要利用的能源是太阳能,B正确;太空中核能利用不方便,风能、生物能等能源来源于地球,不可能供给太空站正常运行,ACD错误。

备战2023年高考地理一轮复习讲义+练习(全国通用)第7讲大气的分层和运动【基础知识梳理】一、大气的组成1、大气是由干洁空气、固体杂质和水汽等组成的混合物。

干洁空气主要成分:氮气(78%)、氧气(21%)、其他气体(包含二氧化碳0.033%)2、氮是地球上生物体的基本元素,氮气无色无味,是一种化学性质不活跃的惰性气体。

因为其常作为保护气体,例如氮气填充粮仓使粮食不发霉。

3、二氧化碳是绿色植物进行光合作用的基本原料,另外二氧化碳吸收地面辐射使得气温升高。

4、大气中水汽和杂质含量少,但非常重要。

水的相变产生云雨雾雪等一系列天气现象。

杂质作为凝结核,是成云制雨的条件。

二、大气的垂直分层根据大气的温度、运动状况和密度,大气自下而上互分为三层:对流层,平流层,高层大气。

1、A对流层①地面是对流层大气的直接热源②气温随高度增高而降低③每上升100米,气温下降0.6℃④云雨雾雪天气变化都在对流层⑤对流层的高度因纬度而异,低纬度约17千米,高纬约为8千米。

※补充知识:理解逆温逆温:对流层中气温随着海拔升高而升高的现象叫做逆温。

逆温不是大气污染,但逆温会加剧大气污染。

2、B平流层①大气的热量来自于臭氧对紫外线的吸收②气温随高度增高而增加③大气稳定不易形成对流④水汽和杂质少,能见度高,适合飞机安全飞行3、C高层大气①平流层以上统称为高层大气②温度自下向上,先降低后升高③在80到500千米的高空有电离层,能反射无线电波,利于无线电通讯。

三、大气的受热过程※大气热量的根本来源是太阳辐射。

※大气在对太阳辐射起削弱作用和对地面起保温作用的同时实现自身受热。

A:太阳辐射B:地面辐射C:大气逆辐射1、削弱作用①吸收作用:大气中水汽和二氧化碳吸收红外线;臭氧吸收紫外线;可见光很少被吸收。

②反射作用:云层和大颗粒尘埃反射太阳辐射。

③散射作用:空气分子,尘埃将太阳辐射散向四面八方。

2、保温作用①地面辐射经过大气时,被大气中的水汽和二氧化碳吸收(吸收75%-95%),使得大气增温。

第5讲 大气的组成和垂直分层必备知识知识体系学科素养1.低层大气的组成成分及作用。

2.大气垂直分层的划分依据。

3.对流层和平流层的特点及成因。

4.各层大气对人类活动的影响。

1.综合思维:结合大气成分的主要作用,分析各个分层的温度变化及其原因。

2.区域认知:结合材料,说明不同地区对流层厚度的差异及其原因。

3.人地协调观:结合材料,说明大气组成和大气分层对人类活动的影响,人类活动对大气成分的影响。

一、大气的组成 1.干洁空气(1)氧:人类和其他生物维持生命活动所必需的物质。

(2)氮:地球上生物体的基本元素。

(3)二氧化碳⎩⎪⎨⎪⎧绿色植物进行光合作用的基本原料吸收地面辐射的能力强,使气温升高(4)臭氧⎩⎪⎨⎪⎧吸收太阳光中的紫外线,使大气增温减少到达地面的紫外线,对生物具有保护作用2.水汽和杂质(1)水的相变,产生云、雨、雾、雪等一系列天气现象,同时伴随着热量的吸收和释放,直接影响地面和大气的温度。

(2)大气中的杂质作为凝结核,是成云致雨的必要条件。

3.人类活动排放的污染物进入大气,会影响大气的成分和含量,产生大气污染,对生态系统和人类生存造成不利影响。

(1)人类大量排放氟氯烃使大气中臭氧减少。

(2)城市中人类生产、生活活动比较密集,使大气中的杂质增多。

(3)人类燃烧化石燃料,使大气中的二氧化碳增多。

二、大气的垂直分层1.依据:大气从地面向上的温度、运动状况和密度。

2.各层特征比较垂直分层气温特点大气运动状况与人类关系对流层随高度的升高而递减,顶部气温降至-60 ℃上部冷、下部热,有利于大气的对流运动云、雨、雾、雪等天气现象都发生在这一层,人类生活在对流层的底部平流层随高度升高而升高上部热,下部冷,不易形成对流,主要以平流运动为主适合航空飞行高层大气随高度升高先下降后上升—有若干电离层,能反射无线电波,对无线电通信有重要作用拓展大气成分的时空变化成分变化特点二氧化碳大致夏季较少,冬季较多;乡村较少,城市较多,重工业发达的城市更多杂质一般说来,陆地多于海洋,城市多于乡村,冬春季节多于夏秋季节水汽因海陆位置、纬度、地势而有差异,大致低纬度地区多于高纬度地区,海洋多于陆地影响对流层厚度的主要因素是地面温度,地面温度越高,对流层越厚。