天津话的由来

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:2

话说天津话天津话,中国北方方言中的一种,流行于天津及其周边地区。

天津地区虽然面积不算太大,但各处天津话仍有些许区别。

一般认为,天津话以南开区的语音最为纯正,南开区相当于旧城里地区(也就是天津仅有的四条正南正北马路:东马路,南马路西马路和北马路所围起来的地区)以及附近的南市地区和娘娘宫(中国最北的一座妈祖庙)附近地区。

起源假说中国人类学家李世瑜,在比较了天津话与周边方言的特点后,认为天津话是一个孤立的方言岛,提出了“天津方言岛”学说。

即天津话不是由周边的方言演变而成,而是被周边相似方言包围的,像一个孤岛一样的独立的方言区。

天津话的起源目前说法不一。

一种说法是,天津话是土著方言,是由静海话在声调发生演变之后而逐步形成的;另一说法从民间传说出发,不少天津人都听老人讲祖上在山西洪洞大槐树村,而根据有关资料,也确实发现天津许多早期人物籍贯是山西,因此山西移民的记载,使得一些人相信天津话来自山西;第三种说法认为天津人是“燕王扫北”时从江苏、安徽移来的,因此天津话的来源于苏、皖。

根据目前从历史及语音等角度考证,第三种说法最为可信。

历史“燕王扫北”即明成祖朱棣在登基之前被封为燕王,被明太祖朱元璋派往北京、天津一带戍边。

同时他也带去了不少家乡及附近的人——包括大量安徽人和苏北人等——戍边屯垦。

后来朱棣夺取帝位,亲赐天津这个地名,在此筑城设卫,即天津卫。

至此,天津成为真正的城市,并且从安徽及苏北来的军人是最大的群体。

他们的家眷、亲属等也随他们迁入天津。

这样,他们占据了当地的上层地位,其使用的江淮方言也成为强势语言。

而天津卫内其他地区的人较少,所以形成北京音与静海音包围天津方言岛的态势。

到了清朝,天津改为州,后来改为府。

天津在清代也是淮军的大本营。

天津同北京的经济、文化交流日益频繁,而且天津还是离京城最近的大都市,不少官员、贵族等在此做官或修宅。

因此,宫廷用语开始影响天津话。

此时,天津话开始同北京话进行了双向影响。

天津话与北京话出现了大量相同的词汇与读音。

天津方言一、天津话源于固镇李世瑜提出“天津方言岛”,语源是“燕王扫北”时从江苏安徽移来。

朱元璋称帝后,四子朱棣握有重兵,屡建战功,遭父忌惮。

为削弱朱棣实力,洪武三年朱元璋封他为燕王,让他带领大批老弱残兵到北京、天津一带戍边。

募兵标准是“弱冠不挑,而立不去,天命之年随军去”,随燕王扫北的人,二三十岁的人都不许去,只许五十岁左右的人去。

燕王从固镇地区招募很多士兵,带着家属开赴北方。

燕王扫北前后,苏皖地区不断有移民到天津地区,江淮人逐渐占压倒优势,确立天津方言岛。

从山西或其他地方移民天津的人,不是大批的,无论操什么方言,都被同化。

燕王是安徽凤阳人,他从家乡及附近招募士兵带兵北上,包括随军家属或其他移民,《天津县新志.汪来传》有“明初有戍天津者,因家焉”,所以《卫志》户口有军籍,官籍。

这些人通过逃荒、漕运、戍边等,定居天津。

《卫志.毛恺德政碑》记:“天津近东海,故荒石芦荻处。

永乐初始辟而居之,杂以闽、广、吴、楚、齐、梁之民。

”这些史料、说明明朝初期天津人口结构发生了根本性变化。

从军经商的吴人成了天津人口重要组成部分。

再加上这些人政治地位和经济地位较高。

于是,具有低平调的江淮方言成了天津通用语。

火车经过宿州,李世瑜身边两个人因为抢座吵了起来。

一口纯正的天津话,从两个人嘴里硬硬地甩出来。

李世瑜以为碰到了老乡,便劝起架来,“都出门在外的,都不容易,别吵了。

”抢座的人眼眉一立:“嘛!嘛出门在外!我,我就这儿的。

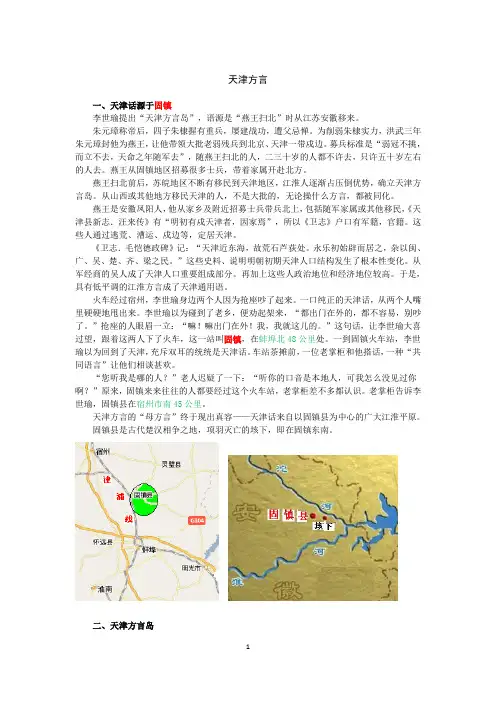

”这句话,让李世瑜大喜过望,跟着这两人下了火车,这一站叫固镇,在蚌埠北48公里处。

一到固镇火车站,李世瑜以为回到了天津,充斥双耳的统统是天津话。

车站茶摊前,一位老掌柜和他搭话,一种“共同语言”让他们相谈甚欢。

“您听我是哪的人?”老人迟疑了一下:“听你的口音是本地人,可我怎么没见过你啊?”原来,固镇来来往往的人都要经过这个火车站,老掌柜差不多都认识。

老掌柜告诉李世瑜,固镇县在宿州市南45公里。

天津方言的“母方言”终于现出真容——天津话来自以固镇县为中心的广大江淮平原。

哪儿是天津话的根?天津土话汇总,好多词儿不住老城里的听不懂李世瑜先生确立了“天津方言岛”学说,画出了“天津方言区域图”。

寻访天津话根源的时候,火车过了宿州,李世瑜身边的两个人因为抢座吵了起来。

一口纯正的天津话,从两个人嘴里硬硬地甩出来。

李世瑜以为碰到了老乡,便劝起架来,“都出门在外的,都不容易,别吵了。

”抢座的人眼眉一立:“嘛!嘛出门在外!我,我就这儿的。

”一句话,让李世瑜大喜过望,安庆不去了!他干脆跟着这两个人下了火车,下车的这一站叫固镇,在蚌埠北48公里处。

一到固镇火车站,李世瑜以为回到了天津,充斥双耳的统统是他从小听到大、说到大的天津话。

车站的茶摊前,一位老掌柜和他们搭起了话,一种“共同语言”让他们相谈甚欢。

至今李世瑜的录音带里还留存着这样一段精彩的对话。

“两位同志,你们哪儿人哪?”“您听我们是哪的人?”老人迟疑了一下:“听你们的口音是本地人,可我怎么没见过你们啊?”原来,固镇来来往往的人都要经过这个火车站,老掌柜差不多都认识。

老掌柜告诉李世瑜,固镇属于宿州市,宿州市距离固镇45公里。

兴奋的李世瑜马不停蹄地回了宿州,历经数月的调查,天津方言的“母方言”终于现出了真容——天津话来自以宿州为中心的广大的江淮平原。

天津土话汇总(部分)B巴不能够儿———求之不得,巴不得。

巴结(“结”读jī)———培养。

“把你巴结到大学毕业了,可真不容易啊!”拔———食物放在水中浸泡。

“肉放在水里拔一下再炖。

”拔撞———打抱不平。

“媳妇受气,娘家哥来给妹子拔撞。

”拔裂儿———开裂。

“冬天手上搽点凡士林,别冻得拔裂儿。

”把———次、回。

“别管成不成,咱先试一把。

”把对(“对”读三声)———双方的拖欠互相抵偿。

把该———谁也不欠谁的。

“我可都还你了,咱们把该。

”把滑———有把握,与把牢义同。

没把握叫“不把滑”。

把家虎儿———善于理财持家的人。

耙———①泥泞。

“道上耙极了。

”②用脚踩泥水。

“我耙了一脚泥。

”罢了(“了”重读)———了不起,有你的。

天津方言的形成天津方言主要是指天津市内六区和西青区大部分,东丽区小部分土著居民平常使用的语言,一般带有浓重的地方口音,很有地方特色,是天津文化的主要载体,而作为一名天津人,在会说天津话的同时,更应该知道天津方言的形成过程及其历史。

天津市的方言从辖区地图由北往南的大体状况是,唐山话—北京话—天津话—静海话—沧州话。

天津方言属于北方方言区的一个分支,天津方言片的东、南、西三面被静海方言片包围着,北部则是武清方言片,这就形成了一个“方言岛”。

方言岛是语言学的一个术语,即由于历史上大规模移民,使外来的方言势力占据了原来某方言区,形成被原方言区包围着的独立的方言区域。

“天津方言岛”学说,也是中国著名人类学家李世瑜在比较了天津话与周边方言的特点之后提出的。

天津方言的形成与发展与天津所处的地理位置及其特殊的历史背景密不可分。

天津地处渤海之滨,华北平原的东北端,早在新石器时代就有先民在此休养生息。

而且天津地邻渤海,河渠纵横,与北京相邻,更是北京与各地区水陆相通的要路。

所以天津人爱说话的原因便可追溯至此。

经商贸易,天南地北的人都聚集在一起,语言沟通是必需的,而且南北文化交汇,文化相生,更使天津人经多识广,眼界开阔。

天津在历史上便是是商埠码头,九国租界,具有多元文化,也是中国北方贸易转运集结地。

明清两代,苏皖和晋冀鲁豫地区的大量移民,或屯垦,或漕运,或逃荒,或经商,陆续迁至天津;随后盐业、金融、实业、商业,乃至政界、军界、文化等人物在天津安家落户。

因此,河北、山东和东北的方言,尤其是北京话对天津方言的形成和发展也产生了种种影响。

对于天津话的起源形成,说法各有不一,但是“燕王扫北”这种说法最为可信。

燕王扫北”即明成祖朱棣在登基之前被封为燕王,被明太祖朱元璋派往北京、天津一带戍边。

同时他也带去了不少家乡及附近的人——包括大量安徽人和苏北人等——戍边屯垦。

后来朱棣夺取帝位,亲赐天津这个地名,在此筑城设卫,即天津卫。

至此,天津成为真正的城市,并且从安徽及苏北来的军人是最大的群体。

论天津话的源流*曾晓渝提要本文论述了天津话的“源”以明代“南京”(辖安徽江苏区域)的中原官话为主,天津话的“流”则在周边北京、冀鲁官话的浸透过程中延续。

关键词天津话卫戍移民语言特点明代南京中原官话天津话,即以天津旧城区为中心的老天津话,一直以来备受学界的关注,相关的研究著述不少。

人们之所以关注研究天津话,是因为天津紧邻北京,可天津话语感上却与北京话大相径庭,在周边官话方言里显得十分“另类”,比如“今阴平读低降调”等,而且,“天津话连读变调之谜”(Chen,1986)也吸引着学者们想方设法予以破解。

为什么天津话显得“另类”呢?这应该从根儿上探究。

关于天津话的源流,已有学者发表过论文,但是各家观点反差很大。

究竟天津话源自何方,目前学界仍有不少疑问,需要通过更加深入细致的考察分析来寻求答案,而这在汉语方言研究领域也具有一定的典型性,因此,本文拟就此予以讨论。

一有关天津话来源的两种代表性不同观点在天津话研究的众多著述中,专门论及天津话来源的文章较少,其中提出具有代表性观点的主要有以下两种。

1.1 观点之一:天津话源自以安徽宿州为中心的淮北方言李世瑜、韩根东早在1991年发表论文《略论天津方言岛》,作者划出了老天津话的范围,考察了天津的建置历史及人口来源的各种说法,叙述了到安徽固镇、宿州田野调查的感受,得出两点具体看法(李世瑜、韩根东1991:73-76):(1)根据传说,作者推论“在‘燕王扫北’前后苏皖地区不断移民到这里,江淮人逐渐占了压倒优势,才确立了天津方言岛。

”(2)语感上觉得天津话与宿州话是一种方言。

因此“我们确定天津方言的‘母方言’就是来自以宿州为中心的广大淮北平原。

”1.2 观点之二:天津话的底层是冀鲁官话,后受北京、东北、胶辽官话影响王临惠、蒋宗霞、唐爱华最近发表论文《关于天津方言语音演变的几个问题的讨论——兼论天津方言的源流关系》(2009:45-50),认为“天津方言来自淮北平原的宿州、固镇一带的方言的说法证据不足”,作者通过安徽宿州、固镇方言的田野调查并与天津话语音进行比较,同时查阅相关的历史文献,得出结论:“天津方言的底层是冀鲁官话,但在形成、发展过程中受到北京官话、东北官话、胶辽官话的影响。

天津⽅⾔岛是怎么形成的?天津⽅⾔岛是怎么形成的?天津⽅⾔属于北⽅⽅⾔区内中的⼀个分⽀。

天津⽅⾔区的东、南、西三⾯被静海⽅⾔区包围着,北部则是武清⽅⾔区,这就形成了⼀个“⽅⾔岛”。

所谓天津⽅⾔(或天津话),就是指市内六个区和西青区⼤部分、东丽区⼩部分⼟著居民所使⽤的⽅⾔。

所谓⽅⾔岛,是语⾔学术语。

就是由于历史上⼤规模移民,使外来的⽅⾔势⼒占据了原来某⽅⾔区,形成被原⽅⾔区包围着的独⽴的⽅⾔孤岛。

譬如承德,它距离北京⼆百多公⾥,但居民却操纯粹的北京话,就是由于清朝康熙时兴建避暑⼭庄和外⼋庙,⾸都的宫廷供奉⼈员和皇宫卫队的⼤批官兵移住该地,定居下来,以致压倒原来居民所操⽅⾔,使之同化于北京话,因此承德⽅⾔岛得以形成。

天津⽅⾔岛,呈倒了个的等腰三⾓形。

其底边距旧城北约l公⾥,尖端距旧城南约22公⾥。

⽅⾔岛以北的居民,语⾔接近北京话,东北接近唐⼭⽅⾔,西南和东南接近静海⼀带⽅⾔。

据专家考查推测,这个⽅⾔岛中的天津话来源于江苏和安徽北部的⽅⾔。

天津设卫之后成为北⽅军事重镇。

修筑城池供部队镇守,须要为戍边屯垦将⼠提供粮秣军需,这就刺激了天津地⽅经济的发展。

农业、盐业、商业、建筑业、⼿⼯业,饮⾷业、运输业,都吸引着⼤量移民的涌⼊。

天津的移民⾸先来⾃周边地区,但因天津卫是军机要地,难以进⼊卫城(⽼城厢)居住。

⼟著⼈因缺乏军中关系,或因不会说天津卫官话,也难以进⼊城池。

⼤批移民来⾃边防军的家乡安徽,随着居民的增加,开垦了⼤⽚处⼥地,即天津旧城东、南、西三个⽅向的沼泽和荒地,含现今的东丽、西青部分区域。

这就是包括旧城在内的,“天津⽅⾔岛”的⼤致范围。

“天津⽅⾔岛”被北京⾳系和静海⾳系包围,六百年乡⾳不变,这是因为天津的政治经济地位不断提升的结果。

著名学者李世瑜先⽣提出“天津⽅⾔岛”学说后,学术界⼀致予以认可,但对天津⽅⾔的语源却有不同的说法。

⼀说,是流⾏在天津这⼀地区的⼀个⼟著⽅⾔;或说,是由静海话在声调发⽣演变之后⽽逐步形成的;另⼀民间传说,是从⼭西洪洞⼤槐树村移来的;市历史博物馆的陈列根据志书所载,许多早期⼈物籍贯是⼭西,⽂献中也有“⾃⼭西移民”的记载,故也主此说;另是“燕王扫北”时从江苏、安徽移来的。

发音特点中国人类学家李世瑜通过实地考察发现,天津话与以宿州为中心的淮北地区的方言最为接近,并认为,天津话脱胎于此。

这个地区的发言属于中原官话的宿州-徐州片区,而淮河以南则属于江淮官话,还是有不少差别的。

蚌埠、凤阳一带方言只与天津话的阴平(一声)都读低平调,其他的音调都与天津话有差距,特别天津话是没有入声字,而蚌埠、凤阳的方言都保存了许多入声字。

而宿州地区的方言则与天津话非常接近,李世瑜用天津话与当地人对话中,当地人甚至没能认出李世瑜是外地人,可见其接近程度。

周恩来是淮安人,他虽然在天津工作学习生活过,但他后来为人熟知的口音并不是那时候形成的,而是他的家乡话。

这样,他的口音为什么听起来很像天津话就不难理解了。

天津有个“方言岛”天津方言与附近地区的方言有许多差别。

住在市区的人到郊区去,走一段路就会发现语言变了。

在李世瑜的地图中,标明七个方言小区,(1)就是天津方言区,呈倒置的等腰三角形。

天津旧城是天津话的中心,它的四至(即等语线或同言线,同语线圈)从东郊徐庄子开始经赵庄子、张贵庄、翟庄子、芦庄子、西郊北马集、南马集、北里八口、大韩庄、大芦北口、小南河、陈村、侯家台、邢庄子到曹庄子。

在这范围的西北方向是(3),即北郊方言区。

这里又分为A、B两区。

(5)即东郊方言区。

(4)即静海方言区(属静海音系)。

以及(2)即武清方言区(属北京音系)。

确立了天津话的来源,就要弄清楚,天津话的“母方言”到底在哪里?凤阳?蚌埠?淮安?还是……上世纪80年代,已经60多岁的李世瑜先后两次南下,奔波于安徽的各个城市。

洪泽湖畔,留下李老踯躅的身影。

哪儿是天津话的根?近于凤阳音,又似徐州语,类同淮安言,最像宿州话。

“燕王扫北”,是流传民间已久的传说。

朱元璋称帝后,仿效古人,封了许多藩王。

四子朱棣握有重兵,且屡建战功,故遭朱元璋忌惮。

为了削弱他的实力,洪武三年朱元璋封他为燕王,让他带领大批老弱残兵到北京、天津一带戍边。

据说,当时募兵的标准是“弱冠不挑,而立不去,天命之年随军去”,意思是说,随燕王扫北的人,二三十岁的人都不许去,只许五十岁左右的人去。

天津方言形成的地域因素及历史因素分析一、天津方言的定义天津文化是中国传统文化的有机组成部分,天津方言是天津文化的主要载体。

所谓天津方言(或天津话)就是指市内六个区和西青区大部分、东丽区小部分土著居民所使用的方言。

简言之,天津市的方言从辖区地图由北往南的大体状况是,唐山话—北京话—天津话—静海话—沧州话。

天津方言属于北方方言区的一个分支,天津方言片的东、南、西三面被静海方言片包围着,北部则是武清方言片,这就形成了一个“方言岛”。

方言岛是语言学的一个术语,即由于历史上大规模移民,使外来的方言势力占据了原来某方言区,形成被原方言区包围着的独立的方言区域。

天津方言岛,呈倒了个的等腰三角形,其底边距旧城北约l 公里,尖端距旧城南约22 公里。

方言岛以北的居民,语言接近北京话,东北接近唐山方言,西南和东南接近静海一带方言。

据专家考查推测,这个方言岛中的天津话来源于江苏和安徽北部的方言。

经著名社会历史学家学者李世瑜先生在上个世纪80 年代中期的调查考证:天津方言的母方言来自以宿州为中心的皖北平原。

二、天津方言形成的地域文化因素分析天津方言的形成和发展与天津所处的地理位置及特殊的历史背景有着直接的因果关系。

天津地处渤海之滨、华北平原的东北端,早在新石器时代就有先民在此休养生息。

天津城市的形成与发展得益于地近渤海、河渠纵横,与我国近代的政治、经济、文化中心———北京相邻,是北京与东北、辽东半岛、胶东半岛水陆相通的要路。

天津人爱说话,是地理位置之使然。

九河下梢,交通枢纽;漕运码头,河海相通;移民城市,五方杂处。

天南地北的人聚到一块,无论经商贸易,还是装船卸货,第一要务,就是用语言沟通。

———这是天津人能说会道的动因。

天津是商埠码头,九国租界,多元文化。

当年,租界里住着末代皇帝、总统总理、部长督军、豪族贵戚、盐商巨贾、外国政要和高官寓公。

南北文化交汇,东西文化相生,上层雅文化与下层俗文化在这里融合。

于是,天津人经多识广,眼界开阔。

蚌埠方言----天津话的根源天津话,中国北方方言中的一种,流行于天津及其周边地区。

天津地区虽然面积不算太大,但各处天津话仍有些许区别。

一般认为,天津话以南开区的语音最为纯正,南开区相当于旧城里地区(也就是天津仅有的四条正南正北马路:东马路,南马路西马路和北马路所围起来的地区)以及附近的南市地区和娘娘宫(中国最北的一座妈祖庙)附近地区。

中国人类学家李世瑜,在比较了天津话与周边方言的特点后,认为天津话是一个孤立的方言岛,提出了“天津方言岛”学说。

即天津话不是由周边的方言演变而成,而是被周边相似方言包围的,像一个孤岛一样的独立的方言区。

天津话的起源目前说法不一。

一种说法是,天津话是土著方言,是由静海话在声调发生演变之后而逐步形成的;另一说法从民间传说出发,不少天津人都听老人讲祖上在山西洪洞大槐树村,而根据有关资料,也确实发现天津许多早期人物籍贯是山西,因此山西移民的记载,使得一些人相信天津话来自山西;第三种说法认为天津人是“燕王扫北”时从江苏、安徽移来的,因此天津话的来源于苏、皖。

根据目前从历史及语音等角度考证,第三种说法最为可信。

“燕王扫北”即明成祖朱棣在登基之前被封为燕王,被明太祖朱元璋派往北京、天津一带戍边。

同时他也带去了不少家乡及附近的人——包括大量安徽人和苏北人等——戍边屯垦。

后来朱棣夺取帝位,亲赐天津这个地名,在此筑城设卫,即天津卫。

至此,天津成为真正的城市,并且从安徽及苏北来的军人是最大的群体。

他们的家眷、亲属等也随他们迁入天津。

这样,他们占据了当地的上层地位,其使用的江淮方言也成为强势语言。

而天津卫内其他地区的人较少,所以形成北京音与静海音包围天津方言岛的态势。

到了清朝,天津改为州,后来改为府。

天津在清代也是淮军的大本营。

天津同北京的经济、文化交流日益频繁,而且天津还是离京城最近的大都市,不少官员、贵族等在此做官或修宅。

因此,宫廷用语开始影响天津话。

此时,天津话开始同北京话进行了双向影响。

蚌埠方言----天津话的根源

天津话,中国北方方言中的一种,流行于天津及其周边地区。

天津地区虽然面积不算太大,但各处天津话仍有些许区别。

一般认为,天津话以南开区的语音最为纯正,南开区相当于旧城里地区(也就是天津仅有的四条正南正北马路:东马路,南马路西马路和北马路所围起来的地区)以及附近的南市地区和娘娘宫(中国最北的一座妈祖庙)附近地区。

中国人类学家李世瑜,在比较了天津话与周边方言的特点后,认为天津话是一个孤立的方言岛,提出了“天津方言岛”学说。

即天津话不是由周边的方言演变而成,而是被周边相似方言包围的,像一个孤岛一样的独立的方言区。

天津话的起源目前说法不一。

一种说法是,天津话是土著方言,是由静海话在声调发生演变之后而逐步形成的;另一说法从民间传说出发,不少天津人都听老人讲祖上在山西洪洞大槐树村,而根据有关资料,也确实发现天津许多早期人物籍贯是山西,因此山西移民的记载,使得一些人相信天津话来自山西;第三种说法认为天津人是“燕王扫北”时从江苏、安徽移来的,因此天津话的来源于苏、皖。

根据目前从历史及语音等角度考证,第三种说法最为可信。

“燕王扫北”即明成祖朱棣在登基之前被封为燕王,被明太祖朱元璋派往北京、天津一带戍边。

同时他也带去了不少家乡及附近的人——包括大量安徽人和苏北人等——戍边屯垦。

后来朱棣夺取帝位,亲赐天津这个地名,在此筑城设卫,即天津卫。

至此,天津成为真正的城市,并且从安徽及苏北来的军人是最大的群体。

他们的家眷、亲属等也随他们迁入天津。

这样,他们占据了当地的上层地位,其使用的江淮方言也成为强势语言。

而天津卫内其他地区的人较少,所以形成北京音与静海音包围天津方言岛的态势。

到了清朝,天津改为州,后来改为府。

天津在清代也是淮军的大本营。

天津同北京的经济、文化交流日益频繁,而且天津还是离京城最近的大都市,不少官员、贵族等在此做官或修宅。

因此,宫廷用语开始影响天津话。

此时,天津话开始同北京话进行了双向影响。

天津话与北京话出现了大量相同的词汇与读音。

而从清朝晚期到中华人民共和国成立,很多曲艺形式,包括京剧、相声、京韵大鼓等都经历大发展,不少艺术家在京津两地演出,其中不乏名家,也在一定程度上促进了北京话与天津话的相互影响。

如“捅漏子”的“漏子”,原本是北京话;而“糟改”

原本是天津话,但在京津两地都有使用。

到了现代,尤其是随着推广普通话的进行,天津话已经开始靠近普通话,一些词语只在老人的口中能听到,年轻人很少使用。

发音特点

中国人类学家李世瑜通过实地考察发现,天津话与以宿州为中心的江淮平原地区的方言最为接近,并认为,天津话脱胎于此。

蚌埠、凤阳一带方言只与天津话的阴平(一声)都读低平调,其他的音调都与天津话有差距,特别天津话是没有入声字,而蚌埠、凤阳的方言都保存了许多入声字。

而宿州地区的方言则与天津话非常接近,李世瑜用天津话与当地人对话中,当地人甚至没能认出李世瑜是外地人,可见其接近程度。

周恩来是淮安人,他虽然在天津工作学习生活过,但他后来为人熟知的口音并不是那时候形成的,而是他的家乡话。

这样,他的口音为什么听起来很像天津话就不难理解了。