高三微专题 自然环境对居民建筑影响的分析(有答案)

- 格式:pptx

- 大小:6.69 MB

- 文档页数:27

2018版江苏省高中地理主题4 自然环境对人类活动的影响参考答案新人教版编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2018版江苏省高中地理主题4 自然环境对人类活动的影响参考答案新人教版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2018版江苏省高中地理主题4自然环境对人类活动的影响参考答案新人教版的全部内容。

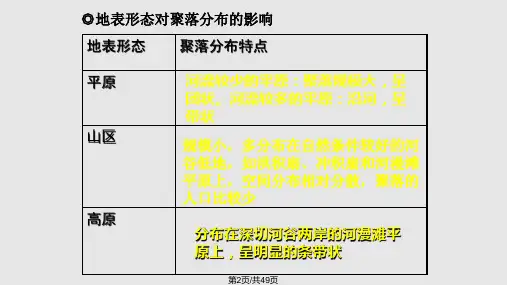

主题4 自然环境对人类活动的影响第十二讲地表形态与聚落及交通线路气候变化与人类活动知识扫描考点一:一、1. 条带 2. 洪积扇冲积扇条带3。

平原二、1。

公路2。

山间盆地河谷3。

之考点二:一、波动上升二、1. 间冰期2。

矿物燃料温室气体森林三、1. 海平面 2. 干旱暴雨洪涝3.生态系统 4. 人体健康典例透析例1 D 解析:据图分析可知,①②③方案都与等高线斜交,工程量大,投资大,难度大,④路线虽然较长,但全线基本上与等高线平行,坡度较缓;且沿途经过多个聚落点,有利于聚落间的相互联系.变式训练1. C 2. A解析:第1题,据图可知,该地位于我国南方水乡,该地区地形破碎,河网密布,聚落规模较小,多沿河流分布,呈条带状。

第2题,我国南方地区,聚落多沿河分布,交通便利、取水方便,①②正确;村落形成初期,对于商贸和旅游需求并不旺盛,③④错误。

例21. A 2。

C解析:第1题,据图分析可知,“野象南迁"说明从商周到宋代我国东部地区气候变冷;第2题,近百年来由于燃烧矿物燃料和毁林等人为原因导致全球气候变暖.真题荟萃1. A2。

C 3. A 4。

C 5. A 6. B 7。

B仿真体验1. D2。

C 3. A4。

2017-2019年地理高考真题分类汇编专题07 自然环境对人类活动的影响〖2017年高考真题〗(2017年海南卷)位于岭南山地的某县90%以上土地不适宜耕种和聚落建设,主要集镇位于较大的山间谷地。

集镇住宅多为三层,其二层和三层也开有外门,如下图所示,尽管水淹频率很高,但这些集镇住宅“淹而不没,灾而无难”。

据此完成9—11题。

9.【地表形态对聚落的影响】在农业社会,制约该县聚落规模的主要条件是A.谷地面积B.河流水量C.林木产量D.风俗习惯10.【防灾减灾】这些集镇住宅二层和三层都开外门,主要是为了A.通风B.避灾C.采光D.美观11.【自然灾害的特点】这些集镇遭遇的洪水特点是①砾石多②退水快③历时长④流速缓A.①②B.①③C.②④D.③④(2017年天津卷)读图文材料,回答下题。

冻土是指温度在0℃或0℃以下,含有冰的土层或岩层,分为季节冻土和多年冻土。

我国科学家考察了全球变暖对青藏高原多年冻土的影响及其产生的后果。

11.【全球变暖的影响】据图文信息判断,下列说法符合事实的是A.活动层厚度变小,补给河流的水源增加B.活动层厚度变大,春耕播种的时间推迟C.永冻层上界上升,利于喜温植物的生长D.永冻层上界下降,建筑基础稳定性变差(2017年天津卷)读图文材料,回答第下题。

全球变暖导致的环境变化越来越引人关注。

地理小组的学生将图中近十几年来(阴影所示)相关数据的变化趋势与以前进行了比较。

10.【全球变暖】学生经比较后得出的结论,与图中所示信息相符的是A.海洋表面增温趋缓,海平面减速上升B.地球表面增温趋缓,海平面仍在上升C.火山喷发频率增加,海平面加速上升D.800米以下海洋储热量增加,海平面减速上升〖2018年高考真题〗(2018年天津卷)全球变暖导致冰川融化和海平面上升。

为减缓全球变暖,发展低碳经济是人类社会的必然选择。

读图文材料,回答5—6题。

科学家们考察了美国西北部某山岳冰川消融的状况(图4)及产生的影响。

地理高考试卷区域生态环境建设和自然环境对人类活动影响知识,带参考答案本文收集整理了高中地理高考试卷区域生态环境建设和自然环境对人类活动的影响知识,并配上详细参考答案,内容全共二十三页。

同学们认真完成这些练习,并对过答案,对学习高中地理区域生态环境建设和自然环境对人类活动的影响知识,一定有很大的帮助,希望大家喜欢这份文档。

第一部分区域生态环境建设知识一、森林、湿地的开发与保护知识(2015天津文综卷)艾比湖是准噶尔盆地最大的咸水湖,湖水较浅,湖中有鱼类、芦苇等动植物资源,芦苇对湖水有净化作用。

近几十年,艾比湖流域新增了大量耕地、灌渠,湖面缩小了1/2,芦苇大量枯萎。

读材料,回答10~11题。

1.结合材料信息推测,艾比湖面积的缩小会使( )A.湖水的含盐量减小B.湖中鱼类密度增大C.湖泊自净能力减弱 D.湖水蒸发总量增大2.为防止艾比湖继续萎缩,在该湖流域应采取的措施是( )A.修建水库调节径流 B.退耕还草保护水源C.退耕还湖水产养殖 D.种植芦苇改善水质解析:1.C 一般来说,只有大量注入淡水才会引起艾比湖的含盐量减小,A错误;湖中芦苇大量死亡,导致水质变差,鱼类会大量死亡,而不是鱼类密度增大,B错误;湖水面积缩小,湖水总蒸发量会减小,D错误;湖水面积缩小,其自净能力就会减弱,故答案选C。

2.B 从水体相互补给的关系来看,修建水库会截留水源,导致艾比湖更加萎缩,A错误;在艾比湖流域实施退耕还草、保护水源有助于生态环境的恢复,可以防止湖面缩小,B 正确;退耕还湖有一定作用,但是水产养殖会导致水体富营养化,并且其对艾比湖增加水源没有作用,C错误;同理,种植芦苇也不能增加水体的数量,D错误。

3.[2016全国卷甲卷(Ⅱ卷)]阅读图文材料,完成下列要求。

陕西南部的秦岭地区是我国大熊猫分布的重点区域。

该地区曾经是重要的林木采伐区,20世纪70年代开始先后有多家森工企业在该区内进行采伐作业,l998年后全面停止采伐天然林。

⾼三地理复习专题讲解:民居特点与⾃然环境的关系2021届⾼三地理复习专题讲解:民居特点与⾃然环境的关系⼀、民居特点民居具有空间性,是⼈们在适应改造⼤⾃然的漫长过程中创造出来的,与当地的环境有着千丝万缕的联系,下⾯总结⼀些传统民居与环境的关系。

①黄⼟⾼原窑洞的特点:冬暖夏凉,节省建筑材料。

反映的环境:冬季寒冷,夏季⾼温,降⽔较少,黄⼟直⽴。

②北⽅民居的特点:屋顶较平,门窗少且⼩,墙较厚。

反映的环境特点:冬季寒冷,降⽔较少。

③新疆平顶屋的特点:屋顶平,墙厚窗⼩。

反映的环境特点:⽓候⼲燥,多风沙,太阳辐射强。

④蒙古包的特点:便于拆卸,架设和搬运。

反映的环境特点:冬季寒冷,草地⼴阔,居民以游牧⽣活为主。

⑤江南民居的特点:屋顶倾斜(降⽔较多,便于排⽔),门窗多且⼤,墙较薄,便于通风散热。

反映的环境特点:湿热的环境。

⑥云南傣族⽵楼的特点:通风散热,防潮和防⾍。

反应的环境特点:湿热、爬⾏动物、⾍类多。

⑦青藏⾼原碉楼的特点:平顶,门窗少,墙厚。

反映的环境特点:⾼寒、光照强。

⑧东南亚民居的特点:屋顶倾斜,门窗多且⼤,多⽊桩⽀撑,且密集排列(类似于我国的吊脚楼),具有通风散热、防潮的优点。

反映的环境特点:湿热、河流密布、多沼泽。

⑨因纽特⼈冰屋的特点:防寒保暖,节省建筑材料。

反映的环境特点:终年寒冷的寒带环境。

⼆、跟踪训练蒙古包能满⾜游牧需求,尤其能够对抗草原上严峻的⾃然灾害,是游牧民族与⾃然和谐相处的绝妙体现。

下图⽰意蒙古包景观(左图)及蒙古包搭建过程(右图)。

据此完成下⾯⼩题。

1.决定蒙古包呈圆形的因素是A.⾼温B.暴雪C.酷寒D.⼤风2.关于蒙古包各组件的说法合理的是①所有部件组装均⽤铁钉固定,以保持蒙古包稳固②门⼝较⼩且离开地⾯,可预防雪的堆积并抵御严寒③门⼝朝东南,可减少冬季风影响并获取更多光照④最⾼点的天窗能够改善采光和通风,促进空⽓流通⑤门的中上部开窗户镶嵌玻璃,⽬的是改善采光条件A.①②③B.②③⑤C.②③④D.①④⑤3.蒙古包搭建地随着迁徙季节⽽调整,最合理的是A.春阳B.夏岗C.秋洼D.冬平【答案】1.D 2.C 3.B【解析】1.内蒙古⾼原多⼤风天⽓,同样的风⼒,圆形的蒙古包受⼒较⼩,结构更加稳定,D正确;内蒙古⾼原夏季⽓温相对凉爽,冬季寒冷,A错;蒙古包外形呈圆形与暴雪和酷寒等因素关系不⼤,BC错。

专题九气候特征与建筑风格传统建筑可以说是人类适应自然环境的一个缩影。

气候要素中的气温、降水、光照、风等在一定程度上的建筑物的风格。

一、光照对建筑的影响采光是建筑中需要考虑的一个重要因素。

首先要考虑建筑的朝向,如北半球中高纬度地区房屋多坐北朝南;其次,要根据当地的日照时间长短及强度决定采光面积,气温高的地方,往往窗户较小或出檐较远,以避免阳光直射;气温低的地方,窗户一般较大,以充分接收太阳光照,提高室内温度,但其窗户往往是双层的,以避免寒气侵袭,保持室温。

二、温度对建筑的影响主要表现在墙体的厚度和房间大小上。

气温高的地方,往往墙壁较薄,房间较大,这样有利于加速房屋内空气流通,降低室内温度;反之则墙壁较厚,房间较小,以起到保温作用。

有些区域为了抵御寒冷或炎热,将房子埋在土里,如中国陕北窑洞。

三、降水对建筑的影响建筑材料选择与屋顶的不同处理。

降雨多和降雪量大的地区,房顶坡度普遍很大,以加快排水和减少屋顶积雪。

降水多的地方森林较多,建筑材料主要用木材;降水少的地方则主要用砂石作材料。

四、风对建筑的影响风对建筑存在着突发性的破坏,对环境中的水分平衡、气体交换起着非常重要的作用。

在南方炎热地区,争取良好的自然通风是选择建筑物朝向的重要因素之一,应考虑建筑物与主导风向的关系。

台风或飓风等灾害天气频繁的地区,建筑物低矮,外观简单,少有尖顶等突出部分,以减少强风对建筑的影响。

五、气候特征与建筑1.湿热地区的民居:墙薄,窗大有利于通风,房顶尖,有助于快速排水表1图1-1 & 图1-2图1-3图1-4 & 图1-5表2、2.热带沙漠地区的民居:墙厚、窗小、多石材和土,防止交换热量,阻挡风沙图1-6 & 图1-74.寒冷地区的民居:墙厚、窗小,防止和外界交换热量寒带气温低,传统民居的建筑上需要具备较强的保温作用,往往采取很厚的墙体。

同时,因为风力较大,房屋规模较小,省略或缩小了窗户。

表为北极地区冰屋和格陵兰岛彩色房屋的建筑特点的汇总4-2亚热带季风气候区亚热带季风气候区的传统民居以我国湖南凤凰古城的土家吊脚楼、福建的土楼和安徽宏村的徽派建筑为典型代表。

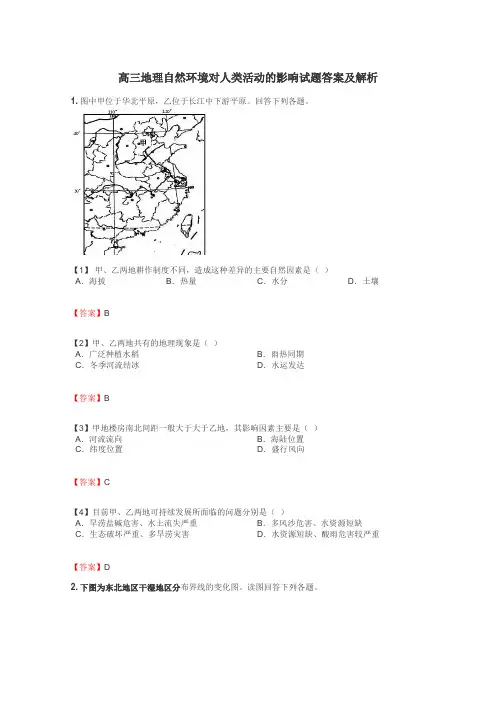

高三地理自然环境对人类活动的影响试题答案及解析1.图中甲位于华北平原,乙位于长江中下游平原。

回答下列各题。

【1】甲、乙两地耕作制度不同,造成这种差异的主要自然因素是()A.海拔B.热量C.水分D.土壤【答案】B【2】甲、乙两地共有的地理现象是()A.广泛种植水稻B.雨热同期C.冬季河流结冰D.水运发达【答案】B【3】甲地楼房南北间距一般大于大于乙地,其影响因素主要是()A.河流流向B.海陆位置C.纬度位置D.盛行风向【答案】C【4】目前甲、乙两地可持续发展所面临的问题分别是()A.旱涝盐碱危害、水土流失严重B.多风沙危害、水资源短缺C.生态破坏严重、多旱涝灾害D.水资源短缺、酸雨危害较严重【答案】D2.下图为东北地区干湿地区分布界线的变化图。

读图回答下列各题。

【1】甲、乙两地分别是A.湿润区、半湿润区B.半湿润区、半干旱区C.半湿润区、湿润区D.湿润区、半干旱区【答案】A【解析】读图,结合图中湿润与半湿润区、半湿润与半干旱区分界线,甲地位于三江平原,属于湿润地区。

乙地位于内蒙古东部,大兴安岭西侧,是半湿润区。

所以A对。

【2】该地理界线的变化可能导致东北地区A.森林面积扩大B.积雪融水量减少C.灌溉耗水减少D.沙尘暴次数减少【答案】B【解析】根据图中分界线的位置变化分析,半干旱区范围扩大,湿润区范围减小。

可能导致东北地区积雪融水量减少,B对。

半干旱区扩大,森林面积减小,A错。

灌溉耗水增加,C错。

沙尘暴次数增多,D错。

【考点】我国干湿地区分界线的变化及影响。

3.(10分)【自然灾害与防治】中新网5月20日综合消息,连日来,中国南方多地遭遇暴雨袭击,中央气象台连发两日黄色预警。

此次强降雨已造成广东、广西、贵州、云南等11个省份297.5万人受灾,20人死亡失踪。

专家表示:未来江南华南多地还将出现持续的强降雨天气。

(1)简析南方连日多暴雨的原因。

(4分)(2)分析连日暴雨对生产生活的影响以及应对措施。

(6分)【答案】(1)(4分)春末夏初,气温回升快,来自海洋的暖湿气流增强,与南下冷气流在南方对峙,形成锋面,锋面徘徊在南方,形成长时间降水。

自然地理环境对建筑的影响分析第一篇:自然地理环境对建筑的影响分析自然地理环境对建筑的影响分析世界各地建筑景观、形式和艺术风格多姿多彩.它是不同民族、不同宗教、不同伦理观念在建筑上的反映,它体现了建筑的意识性.另外,建筑是依靠建筑材料建造起来的,所以建筑还具有很强的物质性.本文分析了太阳辐射、自然资源和气候等自然地理要素对建筑景观、形式、艺术风格的影响,说明建筑的物质性主要受制于自然地理环境科学研究与观测事实表明,大地震海啸的发生必须要具备构造条件、动力条件和海水水深条件,南宁与海南岛之间(北部湾)是不具备发生大地震海啸条件的。

海南的地震与华南的地震活动有共同的动力成因,也是整体相关的,1994-1995年有个地震活动高潮,发生台湾海峡7.3级和北部湾6.1、6.2级等地震,这个高潮已经过去了。

从地震活动强度和频度上看,我国台湾地区和西部地区最高,其次是华北地区,再次是华南地区,华南地区的强震孕育时间较慢,大地震能量积累需要几十年到上百年的时间。

虽然地震预报是世界难题,尤其是短临预报还不能实现,但对地震活动的区带特点、大的起伏趋势等还是有规律可以把握的,这也符合地球动力的科学理论。

目前华南的地震活动水平和前兆异常数量均远低于1994年之前的情况,说海南将发生9.1级大地震没有任何科学依据和观测事实。

此外,气候反常的主要原因往往是海水温度的变化。

第二篇:浅议自然地理环境对海南省旅游发展的影响浅议自然地理环境对海南省旅游发展的影响摘要海南省地处中国最南部,冬季受西北季风影响,是全国最温暖的地方。

因此海南省在冬季具有一些中国其他省份所没有的旅游景观资源。

此外,海南省地形以丘陵山地为主,造就了许多山地旅游资源。

海南省五指山更加是远近闻名,这些在海南省独特的自然地理环境影响下形成的旅游资源吸引了众多来自国内外的游客,因此海南省的旅游业发展迅速,海南省也被评为国际旅游岛。

关键词海南省气候地貌旅游业海南省自然地理环境与中国其他地方的有所差别。

自然环境对居民建筑的影响分析概要:随着生产力的发展和社会的进步,人类在长期的实践中创造和发展了“住”的内涵,获得了越来越舒适的居住环境。

建筑是不用文字书写的历史,是各类民居积淀着深厚的传统文化,反映出民居与环境的关系,相信未来民居与环境能更和谐发展。

本文重点谈谈传统民居与环境之间的关系。

由于世界各地气候条件不同,包括气温、降水条件、地形、当地资源、当地生活需要,都有不同的传统民居与之相适应。

纵观各地的传统民居,无不深深打上了环境的烙印,生动地反映了人与环境和谐相处的关系。

气候对居民建筑的影响主要表现在以下几个方面:一、温度条件对建筑的影响温度对建筑的影响最为主要。

由于世界各地气候条件不同,不同地方气温也不同。

靠近两极地区气候寒冷;而靠近赤道的地区气候炎热,因此高低纬度地区就形成不同的建筑景观。

这些建筑的特征主要表现在墙体的厚度与位置的选择上。

气温高的地方,往往墙壁比较薄,房屋较高,如东南亚地区的高架屋。

因为东南亚气候为热带雨林气候和热带季风气候,常年高温多雨,湿热的气候特点使当地居民居住在高架屋中。

上层住人通风散热,避免潮湿和野兽袭击,下层堆放杂物饲养牲畜。

这样有利于加速房屋内空气流通,降低室内温度。

反之墙壁较厚,房间较小,如我国东北地区的土坯房,在保温保湿方面有着比较好的表现。

粘土墙一般厚达500-600㎜,有足够的热阻,保温隔热效果良好。

粘土的另一个性能就是能保持一定的湿度,空气湿度太低则蒸发出部分水分以提高空气湿度。

梅雨季节湿度太大则能吸收部分水汽以降低室内环境湿度。

这样可以起到保温保湿的作用。

有些地方为了抵御严寒,将房子建在土里,如中国陕北窑洞。

窑洞式住宅是陕北以及整个黄土高原地区较为普遍的民居形式。

黄土高原气候比较干旱,且黄土质地均匀,具有胶结和直立性好的特性,而且易于挖掘,故当地人民因地制宜创造性的挖洞而居,这样不仅节省建筑材料,而且具有冬暖夏凉的优越性。

因纽特人多住在北极圈内格陵兰岛、美国的阿拉斯加和加拿大的北冰洋沿岸。

2018届高三二轮专题:民居与自然地理环境下图为不同国家和地区的传统民居建筑。

据此完成1~2题。

①阿拉斯加—冰屋②东南亚—水屋③北非—碉堡式建筑④北欧—木屋1.图示传统民居特点与当地环境特征对应正确的是A.①半陷地下—地热丰富,地温高B.②房屋高架—风暴海啸多发C.③墙厚窗小—炎热干燥,光照强D.④顶尖坡陡—森林资源丰富2.关于②传统民居建筑所在地自然地理现象说法正确的是A.亚寒带针叶林广布B.冬暖夏凉C.多旱涝灾害D.河流稀少【解析】本题组主要考查民居与地理环境的关系。

传统民居的建设一定要适应当地的自然地理环境特征。

①阿拉斯加地处北极附近,终年寒冷,冰屋正是利用冰的防风特征建设,来防寒的;②东南亚热带季风气候,旱雨两季分明,水屋适应当地湿热的环境建设的;③北非是热带沙漠气候,全年干燥炎热,多风沙,碉堡式建筑,窗小防风沙,墙厚,防热;④北欧,海洋性气候突出,全年降水多,木屋坡顶利于雨水排泄。

1.①阿拉斯加—冰屋,半陷地下,是利用冰雪防风保暖,与地热无关;②东南亚—水屋,房屋高架,是适应当地湿热的气候环境,架高防湿防虫;③北非—碉堡式建筑,墙厚窗小,是因当地是热带沙漠气候,炎热干燥,窗小防风沙减少室外热空气进入;④北欧—木屋,顶尖坡陡,是因为当地降水多,尖屋顶利于雨水下流。

选C正确。

2.②东南亚,是热带季风气候,全年高温,有明显的旱雨两季,易发水旱灾害;水屋架高防湿防水。

选C正确。

下为我国传统民居邮票图。

据此完成3~5题。

3.图中传统民居的典型分布地区是A.甲--华北平原B.乙--内蒙古高原C.丙--塔里木盆地D.丁--黄土高原4.根据传统民居的结构和取材,可以判断A.甲地土层深厚,植被茂密B.乙地地形崎岖,荒漠广布[来源:Z*xx*k.Com]C.丙地降水量大,河网密布D.丁地气候湿热,树木葱茏5.清明时节,丙传统民居所在地区A.家家打稻趁霜晴B.新雨山头荔枝熟C.小麦登场雨熟梅D.梨花淡白柳深青3.B【解析】甲图是窑洞,分布于黄土高原一带,乙图是蒙古包,分布于内蒙古草原上;丙图为北方地区的四合院,丁图为云南傣家竹楼.4.D【解析】民居往往反映了自然环境特征。

平潭是福建省一个岛县,当地盛传“光长石头不长草,风沙满地跑,房子像碉堡”的民谣。

当地人就地取材,利用岛上丰富的花岗岩作为建筑材料,建造如下图所示的石头房屋,名为石头厝。

其独特的造型是海岛居住文化的“活化石”。

据此回答1~2题。

1.石头屋的特征及其对应功能正确的是( )A.房屋低矮——便于保温B.屋顶缓——防暴雨C.窗户小——防外敌D.石头压瓦——防大风2.结合平潭的地理特征,以下说法中正确的是( )A.该地降水少主要是由于沿岸寒流降温减湿B.该地适宜发展的产业有渔业、风电、旅游业C.该地主要房屋建材是岩浆喷出,冷却凝固而形成的D.由于台湾山脉的阻挡,该地夏秋免遭台风灾害答案 1.D 2.B解析第1题,福建位于东南沿海,海岛多台风灾害,则石头压瓦、窗户小等特征,目的都是防大风危害,则D正确、C错误;福建位于亚热带,一般不需要保温,则A错误;屋顶缓,不利于防暴雨,则B错误。

第2题,该地降水较少,主要是因为台湾山脉阻挡夏季风,则A错误;亚热带海岛利于发展渔业、旅游业,风力强劲可发展风电产业,则B正确;花岗岩是岩浆侵入地壳上部冷却凝固而成,则C错误;台湾山脉对台风阻挡作用较弱,该地夏秋易遭台风灾害,则D错误。

下面是美国某州的印第安人土坯房,是一种多层多家的集合式住宅,它采用晒干的泥土砖堆砌而成,一般有5层,从内到外逐层降低,构成锯齿状的不规则金字塔形,屋顶为平面,木横梁露在墙外面,最初的土坯房没有门窗,通过梯子由屋顶的入口进入,在内部还有数不清的梯子;门窗是后来才增加的。

回答3~4题。

3.依据材料和景观图可以得出( )A.当地干旱少雨B.降水丰富,水源充足,利于泥土砖制作C.最初没有门窗是为了防风沙D.只用泥土建房是因为坚固4.本地可以发展( )A.大牧场放牧业 B.灌溉农业C.商品谷物农业D.混合农业答案 3.A 4.B解析第3题,根据景观图,墙厚窗小,说明太阳辐射强,昼夜温差大;平顶,说明降水少。

故可判断是干旱地区的民居。

专题07 自然环境对人类活动的影响(2023年)〔2023·江苏卷〕以下图为“某小镇空间格局演化过程示意图〞。

读图完成下面小题。

12. “现代拓展区〞的建立有利于〔〕A. 减轻自然灾害B. 提高环境容量C. 爱护传统地域文化D. 减少温室气体排放(答案)C(解析)从图文信息不能推断该小镇的自然环境特征,因此不能推断“现代拓展区〞的建立是否能减轻自然灾害,A错。

一个地域的环境容量是相对稳定的,不会因为“现代拓展区〞的建立而提高,B错。

“现代拓展区〞远离老城区,可以肯定程度缓解城市热岛效应,但是并没有减少温室气体排放,D错。

“现代拓展区〞远离老城区,相对减少了对明清传统文化的破坏,使当地的地域文化可以得到更好的爱护,C 对。

应选C。

〔2023·山东卷〕同城化是指两个或两个以上相邻城市紧密联系、协调开展、共享开展成果的现象。

公路客流能够反映城市间的一般人口流动方向和强度,是分析推断城市间关系的重要指标。

以下图示意安徽省2011年8月行政区划调整前的中心城市间公路客流状况。

滁州的首位客运流向为南京,次位客运流向为合肥,两个方向的客流量相差很小。

据此完成下面小题。

5. 以下城市组合中,最适宜推动同城化的是〔〕A. 安庆—池州B. 合肥—巢湖C. 亳州—阜阳D. 芜湖—铜陵6. 合肥虽为滁州的次位客运流向,但滁州发往合肥的客流量与发往南京的相差很小,其主要原因是〔〕A. 南京经济开展水平高B. 滁州与南京距离更近C. 滁州与合肥行政联系紧密D. 合肥与南京均为省会城市(答案)5. B 6. C(解析)5.依据材料信息可知,公路客流能够反映城市间一般人口流动方向和强度,是分析推断城市间关系的重要指标,公路客流量大,反映城市间联系紧密,有利于推动同城化。

选项中城市组合相比而言,合肥与巢湖之间空间位置相对较近,依据图示信息可知,两城相互之间均为首位客运流向,城市联系最为紧密,最适宜推动同城化,B正确;池州的首位客运流向为安庆,但安庆的首位客运流向为合肥,次位客运流向为池州,A错;亳州的首位客运流向为阜阳,但阜阳的首位客运流向为淮南,C错;芜湖的首位客运流向为铜陵,但铜陵的首位客运流向为池州,D错。