重庆市城市规划管理技术规定61184

- 格式:docx

- 大小:129.41 KB

- 文档页数:46

重庆市城市规划管理技术规定(2011)文章属性•【制定机关】重庆市人民政府•【公布日期】2011.12.06•【字号】重庆市人民政府令第259号•【施行日期】2012.01.01•【效力等级】地方政府规章•【时效性】现行有效•【主题分类】城乡规划正文重庆市人民政府令(第259号)《重庆市城市规划管理技术规定》已经2011年11月21日市人民政府第114次常务会议通过,现予公布,自2012年1月1日起施行。

二○一一年十二月六日重庆市城市规划管理技术规定第一章总则第一条为加强城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《重庆市城乡规划条例》等法律法规以及重庆市城乡总体规划,结合本市实际,制定本规定。

第二条本规定适用于本市城市、镇规划区内的详细规划(含控制性详细规划和修建性详细规划,下同)编制,以及本市城市、镇规划区内国有土地上的各类建设项目的规划管理。

在本市城市、镇规划区外国有土地上实施建设的,其修建性详细规划的编制应当符合本规定。

临时建设、城镇房屋解危等建设项目的规划管理按照市人民政府有关规定执行。

第三条在本市制定城市规划和实施规划管理应当采用重庆市平面坐标系统和国家高程基准,并与国家坐标系统相联系。

第二章建设用地第四条本市城市建设用地的分类按照国家有关标准执行,其详细规划编制应当符合本规定主城区容积率、建筑密度控制指标表(附表1)和远郊区县(自治县)容积率、建筑密度控制指标表(附表2)的规定。

第五条鼓励居住用地(R)和商业服务业设施用地(B)功能混合布局。

用地性质编号排在首位的为主要用地性质,其后的为次要用地性质。

控制性详细规划未明确建设地块中各类建筑的建筑面积比例的,按以下规定执行:(一)非居住用地不得用作住宅功能;(二)居住为主要用地性质并与其他性质混合布局的用地,居住计容建筑面积不得大于总计容建筑面积的70%;(三)商业服务业设施(B)等为主要用地性质并与居住混合布局的用地,居住计容建筑面积不得大于总计容建筑面积的40%。

重庆市城市规划管理技术规定2018.03.01目录重庆市人民政府令 (1)第一章总则 (2)第二章建设用地 (3)第三章建筑间距 (9)第四章建筑退让 (14)第五章空间形态 (18)第六章公共空间 (23)第七章市政及管线 (27)第八章特别规定 (44)第九章附则 (48)附录1名词解释 (50)附录2计容建筑面积计算规则 (59)附录3建设项目停车位配建标准 (63)附表1 主城区容积率、建筑密度、绿地率规划指标控制表 (66)附表2 其他区县(自治县)容积率、建筑密度、绿地率规划指标控制表 (67)附表3 建设用地适宜建设的建筑类型表 (68)附表4 规划用地混合性兼容规定表 (69)附表4-1 规划居住用地兼容性规定表 (69)附表4-2 规划公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地兼容性规定表 (70)附表4-3 规划工业用地、物流仓储用地兼容性规定表 (71)附表5 建筑控制高度指标表 (72)附图1 建筑顶部退台收分间距示意图 (73)附图2 不规则平面间距示意图 (74)附图3 隧道及洞口建筑控制线示意图 (75)附图4 与城市道路衔接的车行道示意图 (76)附图5 城市道路公共管道布置示意图(双侧布置) (77)附图6 城市道路公共管道布置示意图(单侧布置) (78)附图7 限制机动车开口路段示意图 (79)重庆市人民政府令第318 号《重庆市城市规划管理技术规定》已经2017年12月13日市人民政府第191次常务会议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。

代理市长唐良智2018年1月23日― 1 ―重庆市城市规划管理技术规定第一章总则第一条(目的及依据)为加强城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《中华人民共和国城乡规划法》《重庆市城乡规划条例》等法律法规以及重庆市城乡总体规划,结合本市实际,制定本规定。

第二条(适用范围)本规定适用于本市城市、镇规划区内控制性详细规划和修建性详细规划(以下统称详细规划)、专业规划、专项规划的编制,以及本市城市、镇规划区内国有土地上的各类建设项目的规划管理。

重庆市城市规划管理技术规定(2006年修正)文章属性•【制定机关】重庆市人民政府•【公布日期】2006.02.27•【字号】渝府令第193号•【施行日期】2002.08.01•【效力等级】地方政府规章•【时效性】失效•【主题分类】城乡规划正文重庆市城市规划管理技术规定(2002年6月11日渝府令[2002]第132号文发布根据2006年2月27日渝府令第193号文修正)第一章总则第一条为加强城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《中华人民共和国城市规划法》、《重庆市城市规划管理条例》、《重庆市城市总体规划》及有关的法律、法规、规章和规范,制定本规定。

第二条在本市行政区域内制定和实施城市规划,从事与城市规划有关的建设和管理活动,必须遵守本规定。

第三条编制详细规划(含控制性详细规划和修建性详细规划,下同)应符合本规定,并按相关程序经有权机关批准后,方可实施。

第二章建设用地第四条本市建设用地,按其主要用途和功能分区的基本原则,参照《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137—90)分类如下:(一)居住用地(R);(二)公共设施用地(C);(三)工业用地(M);(四)仓储用地(W);(五)对外交通用地(T);(六)道路广场用地(S);(七)市政公用设施用地(U);(八)绿地(G);(九)特殊用地(D)。

第五条各类建设用地的性质按经批准的详细规划执行,其相容性应符合本规定表一《各类用地建设内容适建表》的规定。

第三章地块控制第六条除公益性设施和城市基础设施外,建筑用地在旧城改造区未达到1000平方米,新建区未达到2000平方米的,不得单独建设。

第七条建设用地面积小于2万平方米的建设项目,其建筑容积率和建筑密度按本规定表二《建筑容积率、建筑密度控制指标表》(以下简称《表二》)进行控制。

第八条建设用地面积大于或等于2万平方米的,或建设用地位置特别重要的建设项目,必须先编制详细规划或城市设计,其建筑容积率和建筑密度,由经批准的详细规划和城市设计确定。

重庆市城市规划管理技术规定第一章总则第一条(目的依据)为了加强本市的城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《中华人民共和国城市规划法》、《重庆市城市规划管理条例》、《重庆市城市总体规划》及有关的法律法规、规章和规范,制定本规定。

第二条(适用范围)凡在本市行政区域内制定和实施城市规划,从事与城市规划有关的建设和管理活动,包括建(构)筑物的新建、改建扩建应遵守本规定,其他法律、法规有明确规定的,从其规定。

第三条(其他要求)建设工程的规划设计和建筑设计除遵守本规定外,还应符合消防、环保、安全等有关技术规范的要求。

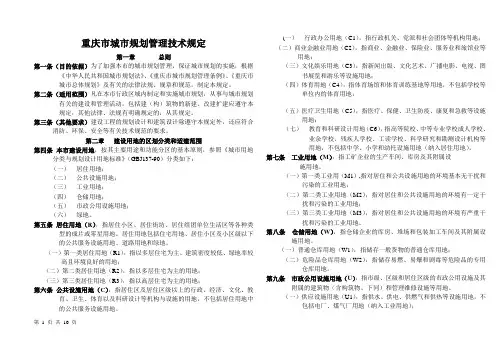

第二章建设用地的区划分类和适建范围第四条本市建设用地,按其主要用途和功能分区的基本原则,参照《城市用地分类与规划设计用地标准》(GBJ137-90)分类如下:(一)居住用地;(二)公共设施用地;(三)工业用地;(四)仓储用地;(五)市政公用设施用地;(六)绿地。

第五条居住用地(R),指居住小区、居住街坊、居住组团单位生活区等各种类型的成片或零星用地。

居住用地包括住宅用地、居住小区及小区级以下的公共服务设施用地、道路用地和绿地。

(一)第一类居住用地(R1),指以多层住宅为主、建筑密度较低、绿地率较高且环境良好的用地;(二)第二类居住用地(R2),指以多层住宅为主的用地;(三)第三类居住用地(R3),指以高层住宅为主的用地;第六条公共设施用地(C),指居住区及居住区级以上的行政、经济、文化、教育、卫生、体育以及科研设计等机构与设施的用地,不包括居住用地中的公共服务设施用地。

(一)行政办公用地(C1),指行政机关、党派和社会团体等机构用地;(二)商业金融业用地(C2),指商业、金融业、保险业、服务业和旅馆业等用地;(三)文化娱乐用地(C3),指新闻出版、文化艺术、广播电影、电视、图书展览和游乐等设施用地;(四)体育用地(C4),指体育场馆和体育训练基地等用地,不包括学校等单位内的体育用地;(五)医疗卫生用地(C5),指医疗、保健、卫生防疫、康复和急救等设施用地;(七)教育和科研设计用地(C6),指高等院校、中等专业学校成人学校、业余学校、残疾人学校、工读学校、科学研究和勘测设计机构等用地,不包括中学、小学和幼托设施用地(纳入居住用地)。

重庆市城市规划管理技术规定(征求意见稿)重庆市规划局二○一○年十二月重庆市城市规划管理技术规定(征求意见稿2021-12-8)第一章总则第一条(目的依据)为了加强本市城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《重庆市城乡规划条例》等法律、法规以及《重庆市城乡总体规划(20**-2021)》,结合本市实际,制定本规定。

第二条(适用范围)本规定适用于本市城市、镇规划区内国有土地上的各类建设工程。

本市城市规划区外国有用地上实施建设的,其修建性详细规划的编制亦应符合本规定。

经依法批准的历史文化名镇、历史文化街区、文物保护单位和历史传统风貌街区保护范围等特定区域内的建设工程,按照本规定第四十六条、第四十七条执行。

临时建设、城镇房屋解危改造等建设工程不适用本规定。

第三条(规划编制与技术规定的关系)控制性详细规划和修建性详细的编制涉及建设工程规划管理内容的,应符合本规定。

第四条(坐标系统和高程系统)在本市规划区内制定城市规划和实施规划管理应采用重庆市平面坐标系统和国家高程基准,并应与国家坐标系统相联系。

第二章建设用地第五条(用地分类)本市城市用地分类标准按照国家有关标准执行。

各类城市用地的规划指标应符合附表的规定。

第六条(用地兼容)控制性详细规划未明确建设地块中各类建筑的建筑面积比例的,按以下规定执行:(一)非居住用地不得用作居住功能;(二)居住用地兼容其它性质用地的,其居住建筑面积不得大于地上建筑面积的80%;(三)公共设施用地兼容居住用地的,其公共设施建筑面积不得小于地上建筑面积的50%;(四)控制性详细规划中居住用地和公共设施用地兼容的,排在首位的为主要用地性质,其后的为兼容性质。

第七条(零星用地)零星用地是指建设用地面积小于3000平方米的居住用地(含居住用地与其他用地兼容),或小于2000平方米的非居住用地,或用地形状不规则、与城市道路不相连等原因不具备单独建设条件的用地。

重庆市城市规划管理技术规定第一章总则第一条(目的及依据)为加强城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《重庆市城乡规划条例》等法律法规以及重庆市城乡总体规划,结合本市实际,制定本规定。

第二条(适用范围)本规定适用于本市城市、镇规划区内的详细规划(含控制性详细规划和修建性详细规划,下同)编制,以及本市城市、镇规划区内国有土地上的各类建设项目的规划管理。

在本市城市、镇规划区外国有土地上实施建设的,其修建性详细规划的编制应当符合本规定。

临时建设、城镇房屋解危等建设项目的规划管理按照市人民政府有关规定执行。

第三条(坐标系统和高程系统)在本市制定城市规划和实施规划管理应当采用重庆市平面坐标系统和国家高程基准,并与国家坐标系统相联系。

第二章建设用地― 1 ―第四条(用地分类)本市城市建设用地的分类按照国家有关标准执行,其详细规划编制应当符合本规定主城区容积率、建筑密度控制指标表(附表1)和远郊区县(自治县)容积率、建筑密度控制指标表(附表2)的规定。

第五条(用地功能混合)鼓励居住用地(R)和商业服务业设施用地(B)功能混合布局。

用地性质编号排在首位的为主要用地性质,其后的为次要用地性质。

控制性详细规划未明确建设地块中各类建筑的建筑面积比例的,按以下规定执行:(一)非居住用地不得用作住宅功能;(二)居住为主要用地性质并与其他性质混合布局的用地,居住计容建筑面积不得大于总计容建筑面积的70%;(三)商业服务业设施(B)等为主要用地性质并与居住混合布局的用地,居住计容建筑面积不得大于总计容建筑面积的40%。

第六条(零星用地)城市建设用地应当符合集约利用、整体实施的原则。

零星用地应当与周边用地整合使用。

不具备整合条件的零星用地,禁止实施经营性居住、公建项目,可以实施解危改造、市政基础设施项目,鼓励实施绿地、广场等公益性建设项目。

实施其他建设项目的,应当先编制修建性详细规划,依据依法审定的修建性详细规划确定规划条件。

重庆市城市规划管理技术规定目录第一章总则第二章建设用地第三章地块控制第四章建筑间距第五章建筑物退让第六章绿地控制第七章特殊用地第八章市政及管线第九章附则附录名词解释表一:各类用地建设内容适建表表二:建筑容积率、建筑密度控制指标表图一:城市道路公共管道布置示意图(双侧布置)图二:城市道路公共管道布置示意图(单侧布置)第一章总则第一条(目的依据)为加强城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《中华人民共和国城市规划法》、《重庆市城市规划管理条例》、《重庆市城市总体规划》及有关的法律、法规、规章和规范,制定本规定。

第二条(适用范围)在本市行政区域内制定和实施城市规划,从事与城市规划有关的建设和管理活动,必须遵守本规定。

第三条(技术规定与控规的关系)编制详细规划(含控制性详细规划和修建性详细规划,下同)应符合本规定,并按相关程序经有权机关批准后,方可实施。

第二章建设用地第四条(用地分类)本市建设用地,按其主要用途和功能分区的基本原则,参照《城市用地分类与规划建设用地标准》( GBJ137 — 90 )分类如下:(一)居住用地( R );(二)公共设施用地( C );(三)工业用地( M );(四)仓储用地( W );(五)对外交通用地( T );(六)道路广场用地( S );(七)市政公用设施用地( U );(八)绿地( G );(九)特殊用地( D )。

第五条(各类建设用地的性质、相容性原则)各类建设用地的性质按经批准的详细规划执行,其相容性应符合本规定表一《各类用地建设内容适建表》的规定。

第三章地块控制第六条(允许最小地块)除公益性设施和城市基础设施外,建筑用地在旧城改造区未达到 1000 平方米,新建区未达到 2000 平方米的,不得单独建设。

第七条(小地块控制原则)建设用地面积小于 2万平方米的建设项目,其建筑容积率和建筑密度按本规定表二《建筑容积率、建筑密度控制指标表》(以下简称《表二》)进行控制。

重庆市城市规划管理技术规定第一章总则第一条(目的及依据)为加强城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《重庆市城乡规划条例》等法律法规以及重庆市城乡总体规划,结合本市实际,制定本规定。

第二条(适用范围)本规定适用于本市城市、镇规划区内的详细规划(含控制性详细规划和修建性详细规划,下同)编制,以及本市城市、镇规划区内国有土地上的各类建设项目的规划管理。

在本市城市、镇规划区外国有土地上实施建设的,其修建性详细规划的编制应当符合本规定。

临时建设、城镇房屋解危等建设项目的规划管理按照市人民政府有关规定执行。

第三条(坐标系统和高程系统)在本市制定城市规划和实施规划管理应当采用重庆市平面坐标系统和国家高程基准,并与国家坐标系统相联系。

第二章建设用地― 1 ―第四条(用地分类)本市城市建设用地的分类按照国家有关标准执行,其详细规划编制应当符合本规定主城区容积率、建筑密度控制指标表(附表1)和远郊区县(自治县)容积率、建筑密度控制指标表(附表2)的规定。

第五条(用地功能混合)鼓励居住用地(R)和商业服务业设施用地(B)功能混合布局。

用地性质编号排在首位的为主要用地性质,其后的为次要用地性质。

控制性详细规划未明确建设地块中各类建筑的建筑面积比例的,按以下规定执行:(一)非居住用地不得用作住宅功能;(二)居住为主要用地性质并与其他性质混合布局的用地,居住计容建筑面积不得大于总计容建筑面积的70%;(三)商业服务业设施(B)等为主要用地性质并与居住混合布局的用地,居住计容建筑面积不得大于总计容建筑面积的40%。

第六条(零星用地)城市建设用地应当符合集约利用、整体实施的原则。

零星用地应当与周边用地整合使用。

不具备整合条件的零星用地,禁止实施经营性居住、公建项目,可以实施解危改造、市政基础设施项目,鼓励实施绿地、广场等公益性建设项目。

实施其他建设项目的,应当先编制修建性详细规划,依据依法审定的修建性详细规划确定规划条件。

重庆市城市规划管理技术规定汇总一篇重庆市城市规划管理技术规定 1重庆市城市规划管理技术规定重庆市城市规划管理技术规定,2011年11月21日重庆市人民政府第114次常务会议审议通过,2011年12月6日重庆市人民政府令第259号公布自2012年1月1日起施行。

第一章总则第一条为加强城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《中华人民__城乡规划法》、《重庆市城乡规划条例》等法律法规以及重庆市城乡总体规划,结合本市实际,制定本规定。

第二条本规定适用于本市城市、镇规划区内的详细规划(含控制性详细规划和修建性详细规划,下同)编制,以及本市城市、镇规划区内国有土地上的各类建设项目的规划管理。

在本市城市、镇规划区外国有土地上实施建设的,其修建性详细规划的编制应当符合本规定。

临时建设、城镇房屋解危等建设项目的规划管理按照市人民政府有关规定执行。

第三条在本市制定城市规划和实施规划管理应当采用重庆市平面坐标系统和国家高程基准,并与国家坐标系统相联系。

第二章建设用地第四条本市城市建设用地的分类按照国家有关标准执行,其详细规划编制应当符合本规定主城区容积率、建筑密度控制指标表(附表1)和远郊区县(自治县)容积率、建筑密度控制指标表(附表2)的规定。

第五条鼓励居住用地(R)和商业服务业设施用地(B)功能混合布局。

用地性质编号排在首位的为主要用地性质,其后的为次要用地性质。

控制性详细规划未明确建设地块中各类建筑的建筑面积比例的,按以下规定执行:(一)非居住用地不得用作住宅功能;(二)居住为主要用地性质并与其他性质混合布局的用地,居住计容建筑面积不得大于总计容建筑面积的70%;(三)商业服务业设施(B)等为主要用地性质并与居住混合布局的用地,居住计容建筑面积不得大于总计容建筑面积的40%。

第六条城市建设用地应当符合集约利用、整体实施的原则。

零星用地应当与周边用地整合使用。

不具备整合条件的零星用地,禁止实施经营性居住、公建项目,可以实施解危改造、市政基础设施项目,鼓励实施绿地、广场等公益性建设项目。

重庆市城市规划管理技术规定(2006修订)(渝府令第193号)《重庆市人民政府关于修改〈重庆市城市规划管理技术规定〉的决定》已经2006年2月8日市人民政府第67次常务会议通过,现予公布,自2006年4月1日起施行。

二○○六年二月二十七日重庆市人民政府关于修改《重庆市城市规划管理技术规定》的决定市人民政府决定对《重庆市城市规划管理技术规定》作如下修改:第十一条修改为“建筑容积率指地上建筑面积与建设用地面积的比值。

建筑容积率的计算公式:S1FAR=—S2其中:FAR——建筑容积率S1——地上建筑面积S2——建设用地面积注:1.建筑面积的计算按照《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353—2005)执行。

2.地上建筑面积是指建设用地内的总建筑面积扣除地下建筑面积后的建筑面积(地下建筑是指建设用地范围内,建筑物置于室外地坪设计标高以下且周边完全被掩埋的部分,该部分的建筑面积即为地下建筑面积)。

3.地下空间利用应当严格按照国家和重庆市的相关规定以及行业技术标准加强管理。

”本决定自2006年4月1日起施行。

《重庆市城市规划管理技术规定》根据本决定作相应修改,重新公布。

重庆市城市规划管理技术规定第一章 总 则第一条 为加强城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《中华人民共和国城市规划法》、《重庆市城市规划管理条例》、《重庆市城市总体规划》及有关的法律、法规、规章和规范,制定本规定。

第二条 在本市行政区域内制定和实施城市规划,从事与城市规划有关的建设和管理活动,必须遵守本规定。

第三条 编制详细规划(含控制性详细规划和修建性详细规划,下同)应符合本规定,并按相关程序经有权机关批准后,方可实施。

第二章 建设用地第四条 本市建设用地,按其主要用途和功能分区的基本原则,参照《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137—90)分类如下:(一)居住用地(R);(二)公共设施用地(C);(三)工业用地(M);(四)仓储用地(W);(五)对外交通用地(T);(六)道路广场用地(S);(七)市政公用设施用地(U);(八)绿地(G);(九)特殊用地(D)。

重庆市城市规划管理技术规定(渝府令第193 号)《重庆市人民政府关于修改〈重庆市城市规划管理技术规定〉的决定》已经2006年2月8日市人民政府第67次常务会议通过,现予公布,自2006年4月1日起施行。

市长二○○六年二月二十七日重庆市人民政府关于修改《重庆市城市规划管理技术规定》的决定市人民政府决定对《重庆市城市规划管理技术规定》作如下修改:第十一条修改为“建筑容积率指地上建筑面积与建设用地面积的比值。

建筑容积率的计算公式:S1FAR= ---S2其中:FAR--建筑容积率S1--地上建筑面积S2--建设用地面积注:1.建筑面积的计算按照《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005)执行。

2.地上建筑面积是指建设用地内的总建筑面积扣除地下建筑面积后的建筑面积(地下建筑是指建设用地范围内,建筑物置于室外地坪设计标高以下且周边完全被掩埋的部分,该部分的建筑面积即为地下建筑面积)。

3.地下空间利用应当严格按照国家和重庆市的相关规定以及行业技术标准加强管理。

”本决定自2006年4月1日起施行。

《重庆市城市规划管理技术规定》根据本决定作相应修改,重新公布。

重庆市城市规划管理技术规定第一章总则第一条为加强城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《中华人民共和国城市规划法》、《重庆市城市规划管理条例》、《重庆市城市总体规划》及有关的法律、法规、规章和规范,制定本规定。

第二条在本市行政区域内制定和实施城市规划,从事与城市规划有关的建设和管理活动,必须遵守本规定。

第三条编制详细规划(含控制性详细规划和修建性详细规划,下同)应符合本规定,并按相关程序经有权机关批准后,方可实施。

第二章建设用地第四条本市建设用地,按其主要用途和功能分区的基本原则,参照《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90)分类如下:(一)居住用地(R);(二)公共设施用地(C);(三)工业用地(M);(四)仓储用地(W);(五)对外交通用地(T);(六)道路广场用地(S);(七)市政公用设施用地(U);(八)绿地(G);(九)特殊用地(D)。

重庆市城市规划管理技术规定第一章总则第一条为加强城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《重庆市城乡规划条例》等法律、法规以及重庆市城乡总体规划,结合本市实际,制定本规定。

第二条本规定适用于本市城市、镇规划区内的详细规划(含控制性详细规划和修建性详细规划,下同)编制,以及本市城市、镇规划区内国有土地上的各类建设项目的规划管理。

在本市城市、镇规划区外国有土地上实施建设的,其修建性详细规划的编制应当符合本规定。

临时建设、城镇房屋解危等建设项目的规划管理按照市人民政府有关规定执行。

第三条在本市制定城市规划和实施规划管理应当采用重庆市平面坐标系统和国家高程基准,并与国家坐标系统相联系。

第二章建设用地第四条本市城市用地的分类按照国家有关标准执行,其详细规划编制应当符合本规定主城区容积率、建筑密度控制指标表(附表一)和远郊区县(自治县)容积率、建筑密度控制指标表(附表二)的规定。

第五条鼓励居住用地(R)和商业服务业设施用地(B)功能混合布局。

用地性质编号排在首位的为主要用地性质,其后的为次要用地性质。

控制性详细规划未明确建设地块中各类建筑的建筑面积比例的,按以下规定执行:(一)非居住用地不得用作住宅功能;(二)居住为主要用地性质与其他性质混合布局的用地,居住计容建筑面积不得大于总计容建筑面积的70%;(三)商业服务业设施(B)等为主要用地性质与居住混合布局的用地,居住计容建筑面积不得大于总计容建筑面积的40%。

第六条城市建设用地应当符合集约利用、整体实施的原则。

零星用地应当与周边用地整合使用。

不具备整合条件的零星用地,禁止实施经营性居住、公建项目,可以实施解危改造、市政基础设施项目,鼓励实施绿地、广场等公益性建设项目。

实施其他建设项目的,应当先编制修建性详细规划,依据依法审定的修建性详细规划确定规划条件。

因用地狭窄或者与城市道路不相连等原因,不具备单独建设条件的用地,按照零星用地管理。

重庆市城市规划管理技术规定(征求意见稿)重庆市规划局二○一○年十二月重庆市城市规划管理技术规定(征求意见稿2010-12-8)第一章总则第一条(目的依据)为了加强本市城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《重庆市城乡规划条例》等法律、法规以及《重庆市城乡总体规划(2007-2020)》,结合本市实际,制定本规定。

第二条(适用范围)本规定适用于本市城市、镇规划区内国有土地上的各类建设项目。

本市城市规划区外国有用地上实施建设的,其修建性详细规划的编制亦应符合本规定。

经依法批准的历史文化名镇、历史文化街区、文物保护单位和历史传统风貌街区保护范围等特定区域内的建设项目,按照本规定第四十六条、第四十七条执行。

临时建设、城镇房屋解危改造等建设项目不适用本规定。

第三条(规划编制与技术规定的关系)控制性详细规划和修建性详细的编制涉及建设项目规划管理内容的,应符合本规定。

第四条(坐标系统和高程系统)在本市规划区内制定城市规划和实施规划管理应采用重庆市平面坐标系统和国家高程基准,并应与国家坐标系统相联系。

第二章建设用地第五条(用地分类)本市城市用地分类标准按照国家有关标准执行。

各类城市用地的规划指标应符合附表的规定。

第六条(用地兼容)控制性详细规划未明确建设地块中各类建筑的建筑面积比例的,按以下规定执行:(一)非居住用地不得用作居住功能;(二)居住用地兼容其它性质用地的,其居住建筑面积不得大于地上建筑面积的80%;(三)公共设施用地兼容居住用地的,其公共设施建筑面积不得小于地上建筑面积的50%;(四)控制性详细规划中居住用地和公共设施用地兼容的,排在首位的为主要用地性质,其后的为兼容性质。

第七条(零星用地)零星用地是指建设用地面积小于3000平方米的居住用地(含居住用地与其他用地兼容),或小于2000平方米的非居住用地,或用地形状不规则、与城市道路不相连等原因不具备单独建设条件的用地。

重庆市城市规划管理技术规定(征求意见稿)重庆市规划局二O—O年十二月重庆市城市规划管理技术规定(征求意见稿2010-12-8第一章总则第一条(目的依据)为了加强本市城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《重庆市城乡规划条例》等法律、法规以及《重庆市城乡总体规划(2007-2020 )》,结合本市实际,制定本规定。

第二条(适用范围)本规定适用于本市城市、镇规划区内国有土地上的各类建设项目。

本市城市规划区外国有用地上实施建设的,其修建性详细规划的编制亦应符合本规定。

经依法批准的历史文化名镇、历史文化街区、文物保护单位和历史传统风貌街区保护范围等特定区域内的建设项目,按照本规定第四十六条、第四十七条执行。

临时建设、城镇房屋解危改造等建设项目不适用本规定。

第三条(规划编制与技术规定的关系)控制性详细规划和修建性详细的编制涉及建设项目规划管理内容的,应符合本规定。

第四条(坐标系统和高程系统)在本市规划区内制定城市规划和实施规划管理应采用重庆市平面坐标系统和国家高程基准,并应与国家坐标系统相联系。

第二章建设用地第五条(用地分类)本市城市用地分类标准按照国家有关标准执行。

各类城市用地的规划指标应符合附表的规定。

第六条(用地兼容)控制性详细规划未明确建设地块中各类建筑的建筑面积比例的,按以下规定执行:(一)非居住用地不得用作居住功能;(二)居住用地兼容其它性质用地的,其居住建筑面积不得大于地上建筑面积的80% ;(三)公共设施用地兼容居住用地的,其公共设施建筑面积不得小于地上建筑面积的50% ;(四)控制性详细规划中居住用地和公共设施用地兼容的,排在首位的为主要用地性质,其后的为兼容性质。

第七条(零星用地)零星用地是指建设用地面积小于3000平方米的居住用地(含居住用地与其他用地兼容),或小于2000平方米的非居住用地,或用地形状不规则、与城市道路不相连等原因不具备单独建设条件的用地。

零星用地应按照有利于城市规划整体实施的原则,与周边用地整合使用。

对于无法整合的零星用地,鼓励实施城市绿地、道路广场等公益性建设项目;允许实施市政基础设施、解危改造等建设项目;禁止实施经营性居住和公建项目。

实施上述之外的建设项目,应先编制修建性详细规划,依据依法审定的修建性详细规划确定规划条件。

第八条(专业用地控制原则)控制性详细规划未明确规划控制指标的体育用地C4、医疗卫生用地C5、教育科研用地C6、其他公共设施用地C8、市政公用设施用地U、对外交通用地T等专业用地,可参照国家规范,结合有关主管部门的意见及相关要求,确定规划条件。

第九条(地上容积率规定)地上容积率计算按以下原则执行:(一)地上建筑四周均未被室外地坪掩埋的,其建筑面积均计入地上容积率。

(二)地上建筑局部被掩埋的楼层,其非掩埋外墙对应的小于等于16米进深的部分均计入容积率;大于16米进深的部分用作车库且有实墙完全隔断时,该车库建筑面积不计入容积率。

地上容积率计算规则按本规定附录执行。

第十条(建筑密度)建筑密度是指某一基地范围内,地上建筑的建筑投影面积总和与建设用地面积的比值。

表达公式为:建筑密度=建筑投影面积一建设用地面积X 100%建筑投影面积为以下两部分的最大水平投影面积之和。

(一)四周均未被室外地坪掩埋的地上建筑;(二)局部被掩埋的地上建筑的非掩埋外墙对应的16米进深部分;进深不足16米的,据实计入。

雨篷、挑檐、构架的水平投影面积,不计入建筑投影面积。

第十一条(停车位配建)新建、改建、扩建的建筑必须按规定的停车位标准配建停车位。

第十二条(地下空间利用)地下空间利用应本着统筹规划、适度开发的原则,优先满足城市公共设施需要,加强与周边项目的交通联系,重视防灾减灾。

新建、改建、扩建的建筑应按照有关规定,为地下公共设施预留发展空间。

第三章建筑间距第十三条(新建、改建、扩建各类建筑的间距规定)新建、改建、扩建各类建筑的间距,必须遵守本章规定。

第十四条(低、多层居住建筑之间的间距)低、多层居住建筑之间的间距按以下标准控制:(一)主采光面相对平行布置时,不小于相对的两主采光面各自的半间距之和,且不小于8米。

(二)主采光面与山墙相对垂直布置时,不小于该主采光面半间距与山墙面半间距之和,且不小于8米。

(三)山墙之间的间距不小于8米。

(四)主采光面既不平行也不垂直布置时,夹角不大于60度的,其间距按第(一)条确定;夹角大于60度的,其间距按第(二)条确 ^定。

(五)错位布置时,相邻两栋均为低层建筑的,其间距不小于8米;其中一栋为多层或两栋建筑均为多层的,其间距不小于12米。

第十五条(高层居住建筑与低、多层居住建筑的间距)高层居住建筑与低、多层居住建筑的间距按以下标准控制:(一)相对布置时,不小于相对面各自的半间距之和,且不小于19米。

(二)错位布置时,不小于19米。

第十六条(高层居住建筑之间的间距)高层居住建筑之间的间距按以下标准控制:(一)相对布置时,不小于相对面各自的半间距之和,且不小于30米。

(二)错位布置时,不小于30米。

第十七条(超高层居住建筑与低、多层居住建筑的间距)超高层居住建筑与低、多层居住建筑的间距按以下标准控制:(一)相对布置时,不小于相对面各自的半间距之和,且不小于22米。

(二)错位布置时,不小于22米。

第十八条(超高层居住建筑与高层居住建筑的间距)超高层居住建筑与高层居住建筑的间距按以下标准控制:(一)相对布置时,不小于相对面各自的半间距之和,且不小于33米。

(二)错位布置时,不小于33米。

第十九条(超高层居住建筑之间的间距)超高层居住建筑之间的间距按以下标准控制:(一)相对布置时,不小于相对面各自的半间距之和,且不小于36米。

(二)错位布置时,不小于36米。

第二十条(标高不一致时的间距)相邻建筑底层标高不一致时,其间距按相对高度确定,其中一栋屋顶标高在另一栋底层标高以下的除外。

同一裙房上的居住建筑,其建筑计算高度从裙房屋面起算。

第二十一条(建筑与堡坎的间距)建筑与高度大于1米的堡坎相对时,其外墙(含阳台、外廊、飘窗)与堡坎底部距离不得小于堡坎高度的0.4倍,且不得小于3米。

堡坎退台时,可分阶计算。

第二十二条(不规则平面间距的计算)建筑平面不规则的,以各立面宽度与其延长线形成的剖面宽度之和为建筑间距计算面宽,按第十四条至第二十一条的规定分别确定其间距要求。

第二十三条(采光面)一栋建筑的主采光面与另一栋建筑主采光面的不开窗部分相对的,或两栋建筑主采光面的不开窗部分相对的,均按主采光面相对确定间距。

第二十四条(退台间距的计算)建筑退台时,按第十四条至第二十一条的规定,视其不同计算高度分别确定间距。

第二十五条(其他建筑间距)其他各类建筑的间距,按以下标准控制:(一)中小学教学楼、四班及以上规模托幼建筑、医院病房楼相互之间的距离,以及与相邻建筑、堡坎之间的间距,除应符合相应的设计规范外,还应在第十四条至第二十一条规定的基础上增加3米。

(二)中小学的宿舍楼、三班及以下规模托幼建筑相互之间的距离,以及与相邻建筑、堡坎之间的间距,除应符合相应的设计规范外,还应符合第十四条至第二十一条的规定。

(三)居住建筑与计算高度4米以下的门卫房、车库人行出入口等独立设置的附属建筑物的间距,应符合相应设计规范,且不小于2米。

(四)居住建筑与以上第(一)、(三)项之外的其他非居住建筑的间距,均按居住建筑间距执行。

(五)非居住建筑之间的间距,应符合相应的设计规范;其中,高层与超高层建筑之间、超高层建筑之间的间距应不小于24米。

第二十六条(拼接规定)两栋居住建筑的不开窗部分可拼接,拼接宽度不得小于3米。

拼接形成的凹槽宽度小于15米的,凹槽宽度计入建筑面宽。

计算高度为18米以下,且沿江、城市道路、广场或公园绿地布置的居住建筑,需要拼接的,拼接后的建筑面宽不应超过80米。

计算高度为18米至60米的居住建筑之间、计算高度为18米至60米的居住建筑与计算高度18米以下的居住建筑,需要拼接的,拼接后的建筑面宽不应超过70米。

计算高度为60米以上的高层居住建筑与其他居住建筑原则上不得拼接,确需拼接的,拼接后的建筑面宽不应超过70米,且不得沿江、城市主次干道、广场或公园绿地布置。

超高层建筑不得拼接。

第四章建筑退让第二十七条(建筑退让道路控制线的距离)沿城市道路两侧新建、改建、扩建的建筑,不得超越建筑控制线,其退让道路控制线的最小注:不同高度组合的建筑,按各自建筑计算高度退让道路控制线新建剧院、游乐场、体育场馆、展览馆、大型商场、酒店等有大量人流、车流集散的建筑,其临城市道路的主要入口退让道路控制线的最小距离,应在满足国家相关规范前提下,在上表基础上应适当增加,且最小退让距离不得小于10米。

第二十八条(建筑退让道路中心线的距离)临城市道路布置的建筑,其外墙(含阳台、外廊、飘窗)退让道路中心线的最小距离,不得小于该建筑临道路的相应半间距。

第二十九条(道路转弯处建筑退让道路控制线的距离)道路转弯处建筑退让道路控制线的最小距离应符合下表规定:注:1、不同高度组合的建筑,按各自建筑计算高度退让道路控制线。

2、位于不同等级城市道路交叉口的,按较高等级道路的退让标准执行。

第三十条(建筑退让用地边界的距离)新建、改建、扩建的建筑退让用地边界的最小距离,按以下标准控制:(一)低、多层居住建筑的主采光面与用地边界的夹角不大于60 度的,其最小距离不小于该面的半间距;大于60度的,其最小距离不得小于4米。

(二)高层居住建筑的外墙面(含阳台、外廊、飘窗)与用地边界的夹角不大于60度时,面宽不小于40米的,其最小距离不小于该面的半间距;面宽小于40米的,其最小距离不小于15米;外墙面(含阳台、外廊、飘窗)与用地边界的夹角大于60度的,其最小距离不小于15米。

(三)超高层居住建筑的外墙面(含阳台、外廊、飘窗)与用地边界的夹角不大于60度时,面宽不小于40米的,其最小距离不小于该面的半间距;面宽小于40米的,其最小距离不小于18米;外墙面(含阳台、外廊、飘窗)与用地边界的夹角大于60度的,其最小距离不小于18米。

(四)非居住建筑计算高度不大于24米的,其最小距离不小于建筑高度的0.5倍;大于24米的,其最小距离不小于12米[用地边界外是居住用地的,按上述(二)、(三)项的标准进行退让]。

用地边界外有永久性建筑物的,还应符合第十四条至第二十六条全间距的规定。

第三^一条(建筑退让城市绿地边界的距离)新建、改建、扩建的建筑退让城市绿地边界的最小距离按以下标准控制:(一)退让相邻公园绿地(G1)、广场(S3)用地边界的最小距离,应在第三十条规定的基础上增加3米。

(二)退让相邻生产绿地(G2)和其他绿地(G5)用地边界的最小距离,应按照第三十条规定的标准执行。