临床医学 第八章 尿液的生成与排出

- 格式:doc

- 大小:810.50 KB

- 文档页数:20

第八章尿液的生成与排出【目的要求】掌握:肾脏的生理功能;尿液生成的过程;肾小球的滤过;肾糖阈;尿液生成的调节。

熟悉:肾脏血液循环的特点;Na+和水的重吸收;葡萄糖的重吸收;肾小管和集合管的分泌。

了解:凡列入教学内容,除掌握、熟悉的,其余均为了解。

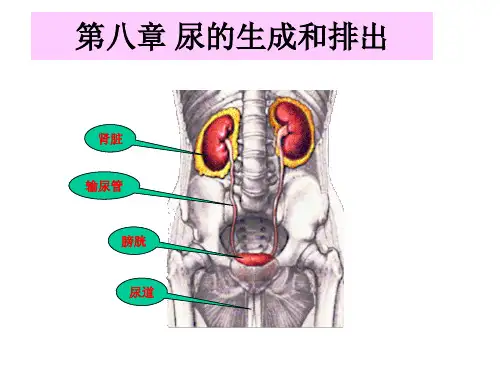

【教学内容】排泄概念和排泄途径,肾脏的功能。

1.肾脏的结构和血液循环特点:肾脏的结构特点;肾脏的血液循环特点。

2.尿液生成的过程:肾小球的滤过(肾小球滤过率与滤过分数、滤过的结构基础——滤过膜、肾小球滤过的动力——有效滤过压、影响肾小球滤过的因素);肾小管与集合管的重吸收(重吸收的部位;重吸收的途径与方式;几种物质的重吸收);肾小管和集合管的分泌3.尿液生成的调节:肾内自身调节(小管液溶质的浓度、球—管平衡);体液调节(血管升压素、醛固酮、心房钠尿肽、其他体液因素);神经调节。

4.尿液的浓缩和稀释:尿液的浓缩和稀释的机制;尿液浓缩与稀释的过程。

5.血浆清除率:血浆清除率的测定方法;测定血浆清除率的意义。

6.尿液及其排出:尿液的成分与理化性质;尿液的排出。

【教学重点】1、尿生成的过程2、尿生成的调节【教学难点】尿液浓缩与稀释的机制第八章尿液的生成与排出第一节肾的结构和血液循环特点一、肾脏的结构特点肾脏的结构和功能是密切相关的,故了解其功能之前,必须对它的结构有所认识。

二、肾脏的血液循环特点图8-6 肾脏的血液供应肾动脉由腹主动脉垂直分出(一)肾脏的血液供应特点1、血流量(blood flow)大2、分布不均匀3、两次毛细血管网①肾小球毛细血管网压力高,有利于肾小球的滤过。

②管周围毛细血管网血压较低,胶体渗透压高,有利于重吸收(二)肾血流量的调节1、自身调节(autoregulation)去神经离体肾灌注图8-7肾血流量和肾小球滤过率的自身调节不依赖肾外神经支配使肾血流量在一定血压变化范围内能保持不变的现象自身调节的机制:肌源学说入球小动脉舒缩与跨壁压变化直接相关管-球反馈(tubulogomerular feedback)图8-8 管—球反馈示意图生理意义:使肾血流量与泌尿机能相适应,使GFR不会因血压波动而改变,有利于维持肾小球滤过率的相对稳定。

2、神经和体液调节肾交感神经兴奋时,肾血管收缩,肾血流量减少;肾交感神经活动减弱时,肾血管舒张,肾血流量增加。

肾上腺素、去甲肾上腺素、血管紧张素II、血管升压素也能引起血管收缩,前列腺素、乙酰胆碱、心房利尿钠肽则可舒张肾血管。

一般情况下,肾主要依靠自身调节来维持血流量相对稳定,以保证泌尿功能的正常进行,在异常情况下,如大失血、中毒性休克、缺O2等机体处于应急状态时,通过交感神经和一些体液因素的调节使肾血流量减少,这对维持脑、心等重要器官的血液供应有重要意义。

第二节尿液生成的过程尿生成的过程是在肾单位和集合管中进行,包括三个环节,肾小球的滤过作用、肾小管集合管的重吸收及其分泌。

图8-9 尿生成过程示意图一、肾小球的滤过滤过(filtation):压差驱动的液体穿膜运动(cf:滤过-压差扩散-浓差)原尿是血浆的超滤液(不仅滤除血细胞,血浆中大分子蛋白质亦被滤除)。

(一)肾小球滤过率与滤过分数衡量肾小球滤过能力的指标1、肾小球滤过率(glomerular filtration rate ,GFR)单位时间内(每分钟)两肾生成的超滤液量。

GFR与体表面积有关。

衡量肾功能指标。

S=1.73m2的正常成年人, GFR=125ml/min一昼夜滤出的原尿量=125ml/min ×60min×24=180L2、滤过分数(filtration fraction ,FF)肾小球滤过率与肾血浆流量的比值称为滤过分数。

FF=GFR/RPF=125/660×100%=19% (RPF:肾血浆流量为660ml/min)流经肾的血浆约有1/5由肾小球滤出到囊腔中变为原尿。

(二)滤过的结构基础-滤过膜1、滤过膜(filtration menbrance)的组成滤过膜是指肾小球毛细血管内的血液与肾小囊中超滤液之间的隔膜。

由三层结构组成:肾小球毛细血管内皮细胞、基膜、肾小囊的脏层上皮细胞。

图8-10 滤过膜示意图滤过膜的组成与通透性图8-11 不同的有效半径和带不同电荷对右旋糖酐滤过能力的作用。

滤过能力的值为1.0表示自由滤过0则不能滤过(三)肾小球滤过的动力——有效滤过压图8-12 有效滤过压示意图(四)影响肾小球滤过的因素1、滤过膜的通透性和面积2、有效滤过压二、肾小管和集合管的重吸收㈠近球小管是大部分物质的主要重吸收部位,滤过液中的约67% Na+、Cl-、K+和水再这里被重吸收,还有85%的HCO3-以及全部的葡萄糖、氨基酸都在此被重吸收。

1、Na+和Cl-原尿中的Na+和Cl-在流经肾小管、集合管时被重吸收99%以上。

其中近球小管约重吸收65-70%。

近球小管前半段主动过程泵-漏模式(pump-leak model)图8-15 Na+的主动重吸收泵-漏模式Na+在跨管腔膜转运时,并不是单独转运,它都是与其它物质通过同一个蛋白载体同时转运的。

同向转运(symporter),逆向转运(antiporter)。

近球小管后半段细胞旁路被动重吸收跨上皮细胞主动重吸收在近球小管Cl-的重吸收伴随Na+的主动重吸收而被动重吸收。

2、水水的重吸收是在渗透压差作用下而被动吸收。

等渗重吸收(isosmotic reabsorption)。

与体水是否缺乏无关。

3、HCO3-图8-16 近端小管重吸收HCO3-的细胞机制①HCO3-是以CO2形式重吸收②要有H+分泌(肾小管各段均可泌H+, Na+-H+交换)。

用乙酰唑胺抑制碳酸酐酶→尿量↑4、K+绝大部分的K+在近球小管被重吸收。

近球小管K+的重吸收是逆浓度差和电位差而进行的主动重吸收,具体机制不清。

终尿中的K+主要来自远曲小管和集合管的分泌。

5、葡萄糖葡萄糖重吸收的部位仅限于近球小管。

葡萄糖的重吸收是借助于Na+的主动重吸收而被继发性主动转运(secondary active transport)的。

图8-17 在近球小管葡萄糖和钠耦联重吸收肾小管对葡萄糖的重吸收有一定限度图8-18 人体肾小管对葡萄糖的重吸收率与血浆葡萄糖浓度的关系图8-19 髓袢升支粗段继发性主动重吸收Na+、K+和Cl-的示意图通过钠泵活动,继发性主动重吸收2Cl-,同时伴随2Na+重吸收,其中1Na+主动、1Na+经细胞旁路被动重吸收,为Na+重吸收节约50%能量。

速尿和利尿酸能抑制1Na+:2Cl-:1K+同向转运体的功能,使NaCl的重吸收减少。

㈢远曲小管和集合管1、Na+、Cl-:仍然是继发性主动转运。

(此时无回漏,电化学梯度更大)远曲小管前段:Na+是与Cl-同向转运进入细胞,然后由钠泵泵出细胞而主动重吸收回血。

Na+-Cl-转运体对噻嗪类利尿剂敏感,被抑制后,产生NaCl重吸收障碍,导致水的重吸收相应减少,尿量增多。

远曲小管后段与集合管:Na+不与其它物质耦联,通过管腔膜上的Na+通道进入细胞,然后再由Na+泵泵至组织间液被重吸收。

2、水受抗利尿激素的调控,依赖于ADH的存在。

与机体是否缺水有关。

当机体缺水而抗利尿激素分泌增多时,集合管对水的通透性增高,水的重吸收增多。

反之,当体内水分过多时,由于抗利尿激素的释放减少而降低远曲小管、集合管对水的重吸收。

称调节性重吸收(regulatory reabsorption)。

三、肾小管和集合管的分泌(secretion)1、泌H+肾小管和集合管上皮细胞均可分泌H+,其中近球小管分泌量最大。

①近球小管:H+-Na+交换(H+-Na+ interchange)②远曲小管、集合管:H+泵意义:排酸保碱维持机体酸碱平衡2、泌NH3一般发生在远曲小管、集合管。

上皮细胞代谢产生的NH360%由谷氨酰胺脱氨而来。

图8-20 肾小管上皮细胞生成和分泌NH3示意图NH3的分泌不仅促进H+的分泌而排酸,也能增加NaHCO3的重吸收。

正常情况下NH3的分泌主要在远曲小管和集合管,但在酸中毒时NH3的分泌增加,近球小管也可分泌NH3。

3、泌K+终尿中的K+主要由远曲小管和集合管主细胞分泌,K+的分泌与Na+的主动重吸收密切相关。

K+-Na+交换(K+-Na+ interchange)图8-21 主细胞重吸收Na+、分泌K+示意图K+-Na+交换与H+-Na+交换具有相互竞争现象4、其他物质代谢产物如肌酐、对氨基马尿酸,能滤过,又能由肾小管排泄进入体内物质如青霉素、酚红等由近球小管主动排泄肾小球滤过生成的原尿,通过肾小管和集合管的重吸收和分泌处理后,就成为终尿并排出体外。

第三节尿液生成的调节一、肾内自身调节㈠小管液中溶质浓度小管液中溶质所形成的渗透压是对抗肾小管重吸收水分的力量。

如果小管液溶质浓度增高,渗透压升高,可妨碍水的重吸收(尤近球小管)而使尿量增多。

糖尿病患者由于血糖升高超过肾糖阈值,肾小管不能全部将其吸收,造成肾小管液中葡萄糖的浓度过高而导致尿量明显增多。

临床上,脑水肿,iv甘露醇(可滤过,不重吸收)增加小管液溶质浓度,增加尿量。

由小管液中溶质浓度增高所引起的尿量增多现象称为渗透性利尿(osmotic diuresis)。

㈡球-管平衡(glomerulotubular balance)1、定义:无论肾小球滤过率增多或减少, 近球小管是定比重吸收(constant fraction reabsorption)的,即近球小管对滤液的重吸收率始终占肾小球滤过率的65-70%,这一现象称球-管平衡。

2、生理意义:使尿中排出的溶质和不致因肾小球滤过率的变化而大幅度增减。

3、机制:与管周cap压、血浆胶渗压改变有关。

二、体液调节㈠抗利尿激素(antidiuretic hormone, ADH)抗利尿激素也称血管升压素,由下丘脑视上核和室旁核神经元合成,沿下丘脑-垂体束运送到神经垂体贮存,并由此释放入血。

图8-27 抗利尿激素的作用示意图1、作用:①作用于血管平滑肌V1受体→血管收缩血管升压素(arginine vasopressin,AVP)②↑集合管对水的通透性→水重吸收↑、尿量↓ADH与上皮细胞管周膜V2受体结合→激活腺苷酸环化酶→cAMP-PK系统→蛋白磷酸化→水通道(aquaporin AQP)装配到膜上,提高对水的通透性。

(基侧膜对水自由通透)③促进内髓部集合管对尿素的通透;促进髓袢升支粗段对NaCl主动重吸收2、影响因素①血浆晶体渗透压下丘脑视上核及其附近存在对血浆晶体渗透压改变十分敏感的渗透压感受器(osmoreceptor)。

图8-28 晶体渗透压和细胞外液容量对ADH释放的影响当机体大量出汗、严重呕吐或腹泻则导致失水时,机体血浆晶体渗透压升高,对渗透压感受器刺激增强,则ADH合成、释放增多,结果尿液浓缩、尿量减少,有利于纠正失水造成的血浆晶体渗透压升高。