稠油成因

- 格式:ppt

- 大小:141.00 KB

- 文档页数:6

第二章稠油的定义:指在油层条件下原油粘度大于50mPa·s ,原油密度大于0.92的原油。

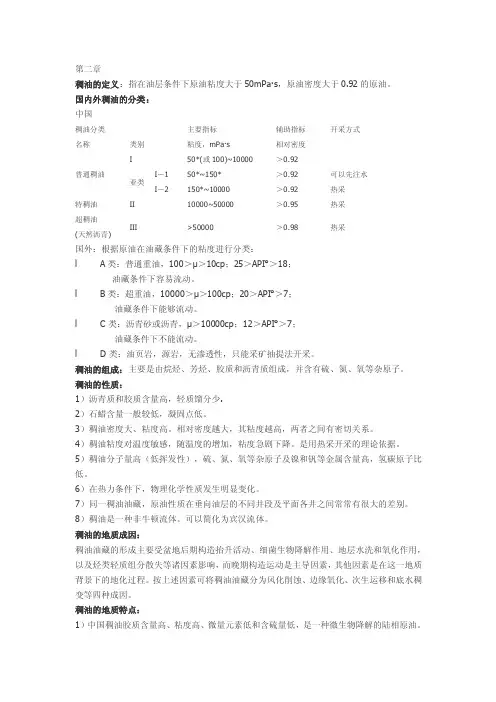

国内外稠油的分类: 中国稠油分类 主要指标 辅助指标 开采方式 名称类别 粘度,mPa·s 相对密度 普通稠油I50*(或100)~10000 >0.92亚类I -1 50*~150* >0.92 可以先注水 I -2150*~10000 >0.92 热采 特稠油 II 10000~50000 >0.95 热采 超稠油 (天然沥青)III>50000>0.98热采国外:根据原油在油藏条件下的粘度进行分类:l A 类:普通重油,100>μ>10cp ;25>API°>18; 油藏条件下容易流动。

l B 类:超重油,10000>μ>100cp ;20>API°>7; 油藏条件下能够流动。

l C 类:沥青砂或沥青,μ>10000cp ;12>API°>7; 油藏条件下不能流动。

l D 类:油页岩,源岩,无渗透性,只能采矿抽提法开采。

稠油的组成:主要是由烷烃、芳烃、胶质和沥青质组成,并含有硫、氮、氧等杂原子。

稠油的性质:1)沥青质和胶质含量高,轻质馏分少. 2)石蜡含量一般较低,凝固点低。

3)稠油密度大、粘度高。

相对密度越大,其粘度越高,两者之间有密切关系。

4)稠油粘度对温度敏感,随温度的增加,粘度急剧下降。

是用热采开采的理论依据。

5)稠油分子量高(低挥发性),硫、氮、氧等杂原子及镍和钒等金属含量高,氢碳原子比低。

6)在热力条件下,物理化学性质发生明显变化。

7)同一稠油油藏,原油性质在垂向油层的不同井段及平面各井之间常常有很大的差别。

8)稠油是一种非牛顿流体。

可以简化为宾汉流体。

稠油的地质成因:稠油油藏的形成主要受盆地后期构造抬升活动、细菌生物降解作用、地层水洗和氧化作用, 以及烃类轻质组分散失等诸因素影响,而晚期构造运动是主导因素,其他因素是在这一地质背景下的地化过程。

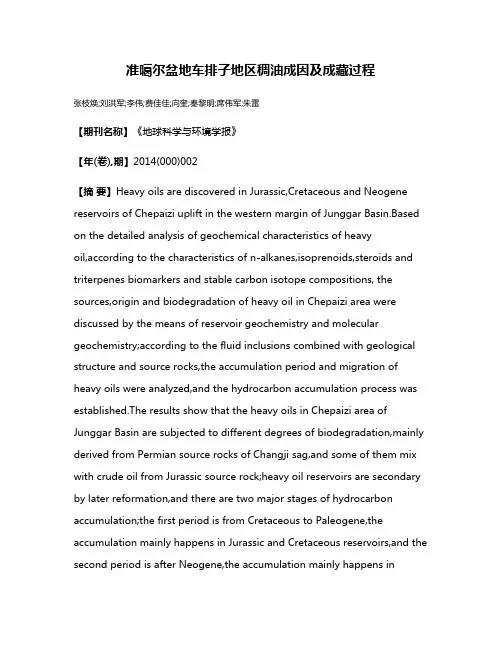

准噶尔盆地车排子地区稠油成因及成藏过程张枝焕;刘洪军;李伟;费佳佳;向奎;秦黎明;席伟军;朱雷【期刊名称】《地球科学与环境学报》【年(卷),期】2014(000)002【摘要】Heavy oils are discovered in Jurassic,Cretaceous and Neogene reservoirs of Chepaizi uplift in the western margin of Junggar Basin.Based on the detailed analysis of geochemical characteristics of heavyoil,according to the characteristics of n-alkanes,isoprenoids,steroids and triterpenes biomarkers and stable carbon isotope compositions, the sources,origin and biodegradation of heavy oil in Chepaizi area were discussed by the means of reservoir geochemistry and molecular geochemistry;according to the fluid inclusions combined with geological structure and source rocks,the accumulation period and migration of heavy oils were analyzed,and the hydrocarbon accumulation process was established.The results show that the heavy oils in Chepaizi area of Junggar Basin are subjected to different degrees of biodegradation,mainly derived from Permian source rocks of Changji sag,and some of them mix with crude oil from Jurassic source rock;heavy oil reservoirs are secondary by later reformation,and there are two major stages of hydrocarbon accumulation;the first period is from Cretaceous to Paleogene,the accumulation mainly happens in Jurassic and Cretaceous reservoirs,and the second period is after Neogene,the accumulation mainly happens inNeogene Shawan Formation reservoirs;heavy oils mainly migrate through Hongche fault belt and unconformity surface,and are subjected to a slight degradation during accumulation or migration and to a more severe degradation after accumulation.%准噶尔盆地西缘车排子凸起侏罗系、白垩系和第三系均发现了稠油。

稠油油藏成因与开发技术概述摘要世界经济的高速发展下,石油能源的需求在不断增加,稠油资源开发也越来越受到重视。

近年来有关稠油成因的机理性研究相对较为薄弱,并且缺乏系统性的分析归纳。

本文综合前人研究,阐明了稠油的成因主要为原生因素与次生因素共同作用的结果,并针对稠油黏度高、流动性差、难动用等问题,总结了常见的开发应用技术及特点,明确了稠油开发技术的发展方向,对实现稠油的高质量开发有一定的借鉴意义。

关键词:稠油;成因;高效开发;1 引言全球油气资源总量大概在6万亿桶左右,三分之二为非常规油气,其中稠油占比较大且分布极不均匀。

我国稠油资源非常丰富,为世界第四大稠油资源国,目前已发现70多个稠油油藏,主要集中分布在新疆、辽宁、内蒙等地,但油藏成因机理型认识相对较为薄弱。

从开发状况来看,目前稠油开发已取得了十分显著的成就[1],工业化生产技术日趋成熟,基本稳定在一千五百万吨至一千六百万吨,是我国总体原油稳产的重要组成部分,实现稠油的高效持续性的开发,对我国能源保障有非常重要的意义。

2 稠油的成因稠油,又称重油或沥青[2],一般来说黏度超过100mPa·s、密度超过0.934 g /cm3的原油便可归类为稠油。

稠油的生成与生油母质及热演化过程有密切的联系,生油母质的成熟度是决定生成原油密度的重要因素。

由于有机质的类型和沉积环境的不同,生成的原油成熟度也有所不同,油气二次运移的过程中经历的物理和化学变化也使得原油性质有所差异。

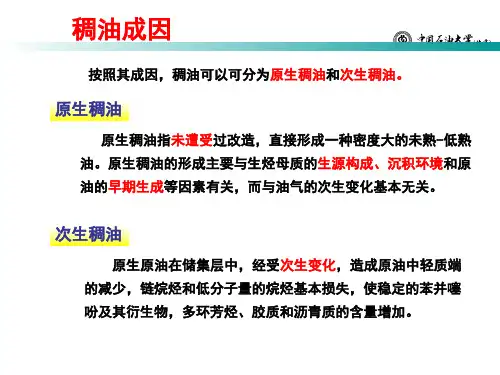

因此稠油的生成与两种因素有关。

一是原生因素,既低演化阶段形成的未熟或低熟稠油。

二是油气发生氧化还原、生物降解、水洗作用等次生因素而形成的重质稠油或沥青等[3]。

2.1原生因素原生因素指干酪根在热演化中生成的低熟或未熟稠油,其主要因素与有机质的类型、含量、成熟度、沉积环境有关。

在低成熟阶段,生成的重质组分较多,中、高成熟阶段则生成的轻质组分较多。

腐泥型或偏腐泥型、有机质丰度高、咸化—半咸化的湖相沉积环境,低成熟演化的烃源岩生成的重质油潜力往往较大。

从辽河油田高升采油厂看稠油的形成及开采中常见问题1(合集)第一篇:从辽河油田高升采油厂看稠油的形成及开采中常见问题1 从辽河油田高升采油厂看稠油的形成及开采中常见问题作者:孙铭辽河油田公司高升采油厂座落于绕阳河畔的盘山和台安两县交界处。

沈盘公路横穿油区.京沈高速公路、京(秦)沈电气化铁路与厂区擦肩而过。

辖区面积近1000km2,1978年建厂,现有员12551人。

管理着1468口油水井、2座联合站、2座注水站、37座转油站、6座注汽站。

是辽河油田集稀油、稠油和高凝油于一身的多种类油品生产基地。

曾被誉为“出稠油、出经验、出人才”的摇篮。

是中国最早正规开发的稠油油田,自1994年以来已连续15年稳产70×10^4t原油生产规模,创造了辽河油田稠油开发史上稳产时间最长的纪录。

稠油油藏分类稠油油藏的形成主要受地层盆地后期抬升活动细菌生物降解作用,地层水洗和氧化作用,以及烃类轻质分散失等诸因素影响。

而晚期构造运动是主导因素,其他因素是在这一地质背景下的地化过程,按上述因素可将超稠油油藏分为风化削蚀、边缘氧化、次生云移和底水稠度等四种成因。

一、风化削蚀成因超稠油油藏主要分布在后期构造抬升活动强烈发育,盆地具有早期沉陷,后期衰退的特点,早期形成的古油藏抬升而接近地表,或者古油藏盖层封堵条件遭受不同程度破坏,天然气和轻质组分大量溢散,液态烃经受地层水的洗作用成地表风化作用,形成重质油或软沥青。

二、边缘氧化成因超稠油油藏主要分布在盆地和凹陷斜坡边缘,油藏类型以地层型或地层岩性封闭为主,在盆地后期构造运动抬升过程中,盆地边缘急剧上升,边缘斜坡带或为油气大规模运移和聚集的指向,油源主要来自盆地内部重油区,油气沿地层不整合面稳定砂体向上倾方向运移,进入盆地边缘地层水交替带,原油发生严重生物降解程度和物理性质有一个明显的变化规律,下倾部位原油具有原生性,上倾部位原油均发生不同程度生物降解作用,油质变重变稠,甚至在盆地边缘部位形成软沥青,有利于超稠油油藏形成,这类油藏一般规模较大,广泛分布在盆地或凹陷边缘。

第32卷第4期2020年8月岩性油气藏LITHOLOGIC RESERVOIRSV ol.32No.4Aug.2020收稿日期:2019-11-27;修回日期:2020-02-18;网络发表日期:2020-04-23基金项目:国家科技重大专项“南海西部凹陷比较性研究与有利勘探方向预测”(编号:2016ZX05024002-009)和“南海西部海域低渗油藏勘探开发关键技术”(编号:2016ZX05024-006)联合资助作者简介:金秋月(1988—),男,硕士,工程师,主要从事石油地质与油气成藏方面的研究工作。

地址:(524057)广东省湛江市坡头区南油一区。

Email :*********************。

文章编号:1673-8926(2020)04-0081-08DOI :10.12108/yxyqc.20200408引用:金秋月,杨希冰,胡林,等.北部湾盆地稠油地球化学特征及成因分析.岩性油气藏,2020,32(4):81-88.Cite :JIN Q Y ,YANG X B ,HU L ,et al.Geochemical characteristics and genesis of heavy oil in Beibuwan Basin.Lithologic Reser ‐voirs ,2020,32(4):81-88.北部湾盆地稠油地球化学特征及成因分析金秋月1,杨希冰1,胡林1,卢梅2(1.中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江524057;2.中海油能源发展股份有限公司湛江实验中心,广东湛江524057)摘要:北部湾盆地涠西南凹陷、乌石凹陷已发现多个稠油油田。

为研究稠油特征和成因,开展了稠油油藏原油物性、组分、饱和烃特征、生物标志物、油气来源和盆地模拟分析。

结果表明:(1)北部湾盆地稠油主要分布在凸起、斜坡带和近洼带,呈高密度、高黏度特征。

(2)北部湾盆地存在3类稠油,第一类为凹陷中央流二段下部烃源岩生成的原油运移至圈闭成藏,遭后期抬升剥蚀,埋深小于2000m ,上覆盖层薄导致油藏遭受生物降解,此类原油成熟度高,C 30-4-甲基甾烷含量高,组分遭受不同程度的破坏,饱和烃和芳烃成分有序缺失;第二类稠油主要分布在近洼带,为本地低热演化油页岩、页岩生成的原油,其成熟度低,Ts /Tm 值较低,C 30-4-甲基甾烷含量低,在近洼就近成藏,埋深处于生烃门限附近,为早期原生稠油;第三类稠油主要分布在斜坡带,主要为深洼流二段下部烃源岩生成的成熟原油和本地流二段上部烃源岩生成的成熟度较低的稠油混合而成,同时受运移、扩散、吸附等因素的影响,原油变稠,C 30-4-甲基甾烷含量中等,此类油藏埋深大于3000m ,是未受到生物降解的混合型稠油。

4、简述稠油的开采方法及原理1)蒸汽吞吐采油方法又叫周期注气或循环蒸汽方法,即将一定数量的高温高压下的湿饱和蒸汽注入油层,焖井数天,加热油层中的原油,然后开井回采。

稠油油藏进行蒸汽吞吐开采的增产机理为:(1)油层中原油加热后粘度大幅度降低,流动阻力大大减小,这是主要的增产机理;(2)对于油层压力高的油层,油层的弹性能量在加热油层后也充分释放出来,成为驱油能量;(3)厚油层,热原油流向井底时,除油层压力驱动外,重力驱动也是一种增产机理;(4)带走大量热量,冷油补充入降压的加热带,当油井注汽后回采时,随着蒸汽加热的原油及蒸汽凝结水在较大的生产压差下采出过程中,带走了大量热能,但加热带附近的冷原油将以极低的流速流向近井地带,补充入降压地加热带;(5)地层的压实作用是不可忽视的一种驱油机理;(6)蒸汽吞吐过程中的油层解堵作用;(7)注入油层的蒸汽回采时具有一定的驱动作用;(8)高温下原油裂解,粘度降低;(9)油层加热后,油水相对渗透率变化,增加了流向井筒的可动油;(10)某些有边水的稠油油藏,在蒸汽吞吐过程中,随着油层压力下降,边水向开发区推进。

2)蒸汽驱蒸汽驱采油的机理有:原油粘度加热后降低;蒸汽的蒸馏作用(包括气体脱油作用);蒸汽驱动作用;热膨胀作用;重力分离作用;相对渗透率及毛管内力的变化;溶解气驱作用;油相混相驱(油层中抽提轻馏分溶剂油);乳状液驱替作用等。

3)火烧油层又称油层内燃烧驱油法,简称火驱。

它是利用油层本身的部分重质裂化产物作燃料,不断燃烧生热,依靠热力、汽驱等多种综合作用,实现提高原油采收率的目的。

4)出砂冷采(1)大量出砂形成“蚯蚓洞”网络,极大地提高了稠油的流动能力;(2)稠油以泡沫油形式产出,减少了流动阻力;(3)溶解气膨胀,提供了驱油能量;(4)远距离的边、底水存在,提供了补充能量。

稠油简介稠油在世界油气资源中占有较大的比例。

稠油是石油烃类能源中的重要组成部分,具有比常规原油资源高达数倍的巨大潜力。

我国稠油资源丰富,分布较广,已在12个盆地发现了70多个稠油油田,预计中国稠油资源量可达300×108t以上。

稠油开采技术的分类稠油开采技术包括热力采油技术、热力化学采油技术、微生物采油技术等。

热力采油主要是通过一些工艺措施使油层温度升高,降低稠油粘度,使稠油易于流动,从而将其采出。

热力化学采油技术有两个方面:一是常规热/化学采油技术;另一发展方向是向地下注入催化剂等添加剂,使稠油在地下发生较明显的化学反应。

微生物方法主要是利用微生物的各种特性进行采油,主要有两种方法:一种是生物表面活性剂技术;一种是微生物降解技术。

热力采油技术热力采油主要是通过一些工艺措施使油层温度升高,降低稠油粘度,使稠油易于流动,从而将稠油采出。

其主要方法有蒸汽吞吐、蒸汽驱、火烧油层、热水驱等。

蒸汽驱:蒸汽驱的机理主要是降低稠油粘度,提高原油的流度。

蒸汽相不仅由水蒸汽组成,同时也含烃蒸汽,烃汽与蒸汽一起驱替并稀释前缘原油。

蒸汽吞吐:蒸汽吞吐的机理主要是加热近井地带原油,使之粘度降低。

作业过程是注蒸汽、焖井、开井生产。

蒸汽吞吐技术的应用使油井的动用程度提高,生产周期延长。

火烧油层:火烧油层是利用各种点火方式把注气井的油层点燃,并继续向油层中注入氧化剂(空气或氧气)助燃形成移动的燃烧前缘(又称燃烧带)。

燃烧带前后的原油受热降粘、蒸馏,蒸馏的轻质油、蒸汽和燃烧烟气驱向前方,未被蒸馏的重质碳氢化合物在高温下产生裂解作用,最后留下裂解产物——焦炭作为维持油层燃烧的燃料,使油层燃烧不断蔓延扩大。

热水驱:由于蒸汽与地层油相密度差及流度比过大,易造成重力超负荷汽窜,体积波及系数低,蒸汽的热效应得不到充分发挥,而用热水驱则可有效的减缓这些不利影响。

热水驱的作用机理主要是两方面,一是热水将能量传给地层油,使其温度生高,从而降低粘度;二则可以补充地层能量,将原油驱替至井底。

稠油不愁作者:孟伟来源:《石油知识》 2016年第3期石油是一种复杂的混合物,主要包含各种烃类、胶质、沥青质??不同的组分含量,导致了原油的颜色、性质等有所不同。

有一种石油颜色最深,物理性质十分黏稠,难以流动,但它占到了全球原油储量的70%,我们一般称它为“稠油”。

认识稠油稠油科学定义是在油层条件下,黏度小于50mPa·s或脱气后黏度大于100mPa·s的原油。

稠油的成因非常复杂,与普通原油最大的区别在于生物降解程度,降解程度越高越容易形成稠油。

在国外,稠油又被称作重油(Heavy Oil),只不过它将油砂包含在内。

API重度(American PetroleumInstitute Gravity)是美国石油学会采用的一种公认的石油比重指标,可以粗略衡量油品质量的高低。

根据API重度指标,可以将原油分为轻质(Light)、中质(Medium)、重质(Heavy)、超重质(Extra Heavy)4类。

我国稠油和国际稠油的特征略有不同,因此国内采用了不同的划分标准,将稠油分为普通稠油、特稠油和超稠油3类。

我国稠油沥青质含量低,故相对密度较低;而胶质含量高,稠油黏度也相对较高。

世界上稠油资源极为丰富,稠油、超稠油、油砂和沥青大约占全球石油资源总量的70%。

全球稠油地质储量约为8150亿吨,委内瑞拉最多,拥有世界稠油总量的48%;其次是加拿大,占总量32%;接下来的就是俄罗斯、美国和中国。

委内瑞拉的稠油资源主要集中于东委内瑞拉盆地的Orinoco重油带和马拉开波盆地,其中Orinoco重油带是全球最大的稠油储集区。

加拿大是全球油砂资源最丰富的国家,资源主要分布在西加拿大盆地,由Athabasca(占加拿大油砂资源的80%)、ColdLake(12%)和Peace River(8%)三个油砂区组成。

俄罗斯的重油和沥青集中分布在东西伯利亚盆地(74%),其次在伏尔加—乌拉尔盆地(12%)。

稠油成因研究综述*胡守志1a,1b,张冬梅1a,唐 静2,顾 军1a,1b(1.中国地质大学a.资源学院;b.构造与油气资源教育部重点实验室,武汉430074;2.川庆钻探工程有限公司地质勘探开发研究院,成都610051)摘 要:在阐述稠油地球化学特征基础上,对稠油的成因及其判识的最新研究进展进行了综述,稠油成因类型分原生型和次生型,其中,次生型稠油主要由生物降解、水洗和氧化作用分解、消耗或氧化原油中的烃类组分,使非烃和沥青质含量相对增加,致使原油密度和黏度增大,油质变稠。

最后指出了目前稠油成因机制研究中存在的问题以及今后发展的方向。

关键词:稠油成因;原生型稠油;次生型稠油;生物降解;水洗作用;氧化作用中图分类号:T E122.116 文献标识码:A 文章编号:1000-7849(2009)02-0094-04 全球稠油、沥青砂、黑色页岩等非常规油气资源储量可观,具有数倍于常规原油资源量的巨大潜力。

在加拿大西部盆地,重油和沥青矿赋存在下白垩统砂岩储层内和古生界的碳酸盐岩中,面积约7.5×104km2,总资源量约2664×108m3[1]。

我国的稠油和沥青砂资源也非常丰富,在松辽、辽河、大港、胜利、南襄、江汉、柴达木、准噶尔、塔里木等地区都有发现,一般规模较大,分布的地质时代长(从中元古代至古近纪),主要储集于碎屑岩、火山岩、变质岩及碳酸盐岩储层之中[2]。

作为21世纪重要的后备资源,对未来能源供给有着重要影响。

因此,了解稠油的地质-地球化学特征与成因机理,对于稠油的勘探及有效开发方案的制定具有重要意义。

1 稠油定义及地球化学特征稠油系指在原始油层温度下,脱气原油黏度为100~10000mPa·s或在15.6℃及1Pa下密度为0.934~1.00g/cm3(10~20API)的原油;而密度大于1.00g/cm3(<10API)、黏度大于10000m Pa·s的原油为特稠油[3]。