刘凌老师—— 从汉字看古代建筑文化与起居礼仪

- 格式:ppt

- 大小:6.56 MB

- 文档页数:99

![[VIP专享]中国古建筑与汉字和传统文化](https://uimg.taocdn.com/59397755cc17552706220813.webp)

中国古建筑与汉字和中国传统文化通过一学期对汉字与中国传统文化的学习,我们颇有收获。

下面,我们就与我们专业相关的且我们感兴趣的中国古建筑,简单谈谈汉字与中国传统文化。

一. 从有关汉字看中国古建筑中国的汉字多为“象形”字,即模拟具体事物的形状,经过加工、省略等过程成为“字体”。

因为房屋是具体的物体,所以在创造文字时,人们很容易将建筑的情况(包括外形和内容)“记录”下来。

因此从某种程度上来说,汉字本身就谱写了中国建筑的发展史。

从字形看建筑的形象、结构和布局 中国有记载的最早的文字是刻在乌龟壳或兽骨上的,称之为“甲骨文”;后来青铜器出现后,将文字铸在铜器便成为了“金文”。

在这些原始字体上,有三个典型代表建筑物的字:“室、宅、宫”。

如果仔细观察,会发现其实它们是一组房屋的平、立、剖面图。

“室”字,可以看作是台基之上的一座四坡顶房屋,这是一幅“立面图”。

“宅”字更把房屋构造情况表达出来了,有基座、屋身、屋顶,说它是一个“剖面图”也不为过。

“宫”字,其实可以看成是一组建筑的平面图,在一个方形的院子里,四周布置了四座房屋。

这种构图虽然与现代建筑平面图的表示方法有所不同,但中国古代一直都是以此方法来表示的(即平面图与立面图的结合)。

这一组最古老的文字还传达了许多有关中国古代建筑发展的讯息。

首先,甲骨文的使用是在殷商时代,而台基和“四阿”的屋顶便已经出现;其二,从构图来看,当时的房屋可能是木架结构;第三,围绕一个空间布置建筑物已经是一种常用的方式。

总体看来,中国建筑的基本形制在当时已经初步完成,之后都是在这一基础上继续发展起来的。

我们似乎可以得出这样一个结论:中国古代建筑设计的基本原则在3500年至4000年前便已大体确立,它的发展正如梁思成先生所言:“4000年来一气呵成”。

从字体看房屋的种类和用途 除了“字形”表现出建筑物的具体形象外,字体的构成也常常表现出房屋的种类和用途,或者说明了建筑物的性质。

因为房屋是由“穴居”发展而来,由自然山洞的“穴”到半地下的“穴”,于是一系列有关房屋用途的字就由“穴”作为部首而来。

从汉字看中国古代建筑居住文化摘要:远古的先民经历了穴居之后逐渐走上了高土,建起了遮风避雨的房屋,过起了稳定的生活,从此“安土重迁”的观念深入到了历代中国人的心里。

随着居住地的变化,各种建筑也得到了长足的发展。

从现存的古迹和考古发现可以看出我国的建筑居住文化的兴盛和发达。

我国古代建筑居住文化不仅可以在历史记载和现存古迹以及考古发现中得出,同时也可以在汉字的形体结构中得到丰富的信息。

通过这类似符号的汉字,我们窥测到远古先民的居住方式和建筑的发展历程,同时也可以从汉字中探秘远古先民的精神归宿这些深层次的信息。

关键字:建筑发展历程精神归宿建筑的“筑”的繁体字为“築”,由“竹”、“巩”、“木”三部分组成,“竹”为竹子;“木”为木头;“巩”的篆文像工人手执工具有所作为,后来表示使物坚固、牢固、结实。

《说文·竹部》:“築,捣也。

”築的本义为捣土使坚实。

捣土是建筑过程中的重要环节,“築”又引申为建造、修盖之意。

所以说建筑是在土地上建造房屋以居住,但是这种居住方式并不是先祖最早的居住方式,所以说建筑是经过历史发展随着居住方式的发展逐步演变而来的。

穴居是我们祖先最原始的居住方式,这种穴居的居住方式在古书中有很多的记载《诗·大雅·绵》:“古公亶父,陶复陶穴,未有家室。

”《毛传》:“陶其土而复之,陶其壤而穴之。

”《礼记礼运》曰:“昔者先王未有宫室,冬则居营窟,夏则居橧巢。

”《太平御览》中引用项峻的《始学篇》曰:“上古皆穴处,有圣人教之巢居,号大巢氏。

今南方人巢居,北方人穴居,古之遗俗也。

”总结起来黄河流域的先民跨越了利用天然陵穴山洞,人工挖掘山洞和升到地面筑室居三个阶段。

这种居住形式的变迁过程在汉字的字形中得到了充分的印证。

如《说文》:“厂,山石之崖岩,人可居,象形。

”“厂”似人居住的岩穴。

《说文》:“仄,侧倾也,从人在厂下。

”“仄”似人侧身居于岩洞之形。

后“广”《说文》:“因厂为尾,象对刺高尾之形”,段注“谓对面高尾森耸上刺也,首画象岩上有尾。

古建筑中的汉字文化及其在现代建筑中的价值杨英法;聂雅;焦彦臣【摘要】中国古建筑实体之中的汉字装饰部分是一种兼容体现华夏建筑特色与古国风雅韵致的独特鲜明的文化现象,是建筑实体与文字文化彼此辉映、水乳交融的典范.在中国汉语文化席卷全球以及现代建筑实体快速扩张的背景下,集中考量古代建筑之中装饰性汉语语言的符号特征表现,全面解构其具体用途与主要效用,继而将其有益成份科学融入并适配现代建筑的设计建造,进而有力完成三者的交互共赢,无疑是传承古代建筑优良传统、释放汉语语言独特魅力以及更新现代建筑实体架构的肯綮之策.【期刊名称】《石家庄经济学院学报》【年(卷),期】2016(039)001【总页数】5页(P124-128)【关键词】古代建筑;汉字文化;现代建筑;价值【作者】杨英法;聂雅;焦彦臣【作者单位】河北工程大学社会科学部,河北邯郸056038;石家庄经济学院管理科学与工程学院,河北石家庄050031;石家庄经济学院职业技术学院,河北石家庄050031【正文语种】中文【中图分类】G05汉字作为独一无二的象形符号,一直是颇能彰显中华文化博大内涵的代表载体之一,通过撷取汉字的文化表意来装饰凸显物质实体的审美性、观赏性以及实用性则是我国独有的一种文化现象[1],这在古代建筑群落细部构件中的融合体现得尤为明显。

我国古代建筑群落历来注重艺术情趣性与起居实用性的协调融合,常将汉字直接镌刻雕画在建筑实体的主要构件之中,采取饰物粘合手法在建筑实体细部组件上进行二次修饰,依托既有建筑实体的特征进行灵活巧妙的借物互衬点缀,从而有效满足了建筑修建者群体趋吉避凶、祈福庇佑、彰显地位、突出身份、寄情托韵、抒怀言志等的综合需求。

[2]显而易见的是,通过在古代建筑实体的设计建造之中添加融入装饰性的形式多样的汉字,其传统文化内涵的传承、语言审美索求的凸显、生活品味层次的表露等的主要效用便更为鲜明独特。

到了现代,社会群体对于人居建筑的综合要求也渐次提升,兼具艺术性、观赏性、实用性的人居建筑成为引领时代需求潮流的代表。

论汉字与中国建筑的关系——“院”字与院落建筑摘要:院落文化作为中国传统建筑文化里独特的一部分,很值得人们去深入地思考与探索。

而我们将从汉字的角度去认识它在传统建筑中的产生与发展,以及对于空间处理上有哪些围合形式。

关键字:院落建筑汉字关系中国传统建筑文化博大精深,我们可以从不同的角度去探索他们的奥秘与精华。

而这篇文章主要从汉字的角度去认识中国传统建筑的形态外貌与发展历程,下面就以“院”字为具体研究对象。

“院”在汉字中是一个形声字。

部首字是“阜”,是土山的意思。

而凡是从阜取义的字都与山陵、楼台、壁障等有关。

所以“院”字它所代表的意思是围墙或包括围墙房屋在内的院子。

但是作为一名建筑学的学生仅仅知道它的字面意思是远远不够的,还应从这个汉字的原始形态和文字构成来探索建筑本身的远古风貌以及它的发展脉络。

“院”的古字为“奂”,异体字是“寏”,在《说文》、《玉篇》等文献里都有相应的解释记载。

可以看出它的字形其实就是一个院落的构形:立在穴居之上的人和毗邻穴居的草木,被围合在房舍中间,所以在中国传统建筑中代表的是围墙或包括围墙房屋在内的院子。

而院落这样一个特殊的建筑形态它的发展脉络也是如“院”字的演变一样由抽象变为具体,由概括变为精炼的。

最初院落的存在是依附于地上的居住建筑,它们二者还没有明显的区别,所以那时的院落还没有完整清晰的形态以及人们还未对它有明确完整的认识与定义。

例如陕西西安东南半坡村发掘的一处原始氏族聚集的住宅遗址,其平面布局就是一个以“中”为方位的向心式院落。

还有陕西扶风凤雏村发掘的一处西周院落遗址,其房屋布局是相当严谨的四合院形式。

所以此时的院子还是被当作是群居和自我保卫的建筑而产生的。

而到了汉代,通过在四川出土的一块汉代贵族住宅画像砖上,可以看出它的宅院图是有左右前后三个院子的布局形式,有主院、附院和跨院之分。

这时的院落建筑则反映了其形态的发展以及由群居和自我保卫功能向伦理空间和作为相对独立的生态环境空间的演变。

论古文字形体与住宅生活的联系摘要:汉字是世界四大古文字中唯一流传至今并广泛使用的文字。

通过字形表示字义是汉字独有的优点。

王筠说:“象形、指事、会意、谐声,四者为经,造字之本也。

转注、假借,二者为纬,用字之法也。

”胡朴安先生认为六书是造字的基本,用字的方法。

他说:“古人造字,先有事物,次有命名,再次才有文字。

”由此可见,无论是象形字、指事字,还是会意字,都可以通过分析字形去解释字义。

本文主要是从古代建筑的角度去发现汉字的形义和住宅的联系。

关键字:字形字义建筑古籍文献每每提到先民居宅的发展变化时,便会依次出现许多与房屋变化有关的词语。

首先,让我们了解一下先民的基本居住样式。

①“陶复陶穴”式居宅‘②“穴居野处”发生在“上栋下宇”的“宫室”之前;③居穴是陵阜式地形的居宅形式,居室内过于潮湿,对身体伤害很大;④居宅从地下上升到地面建筑经历了长期的发展历程。

这对于我们认识先民的生活环境,居住情况有着非常重要的影响。

下面就通过两种主要的建筑模式来与古文字形体进行探讨。

一、“陶复陶穴”式建筑形制的文字考与“陶复陶穴”式建筑相关的字形,现存在于我们社会生活中的有10个,根据其变化发展分别为复(復)、厚、良、出、各、阜、陟、降、丘、穴。

下面就举一两例来说明。

(一)复(復)《说文·夊部》:“复,行故道也。

从夊,畐省声。

”段玉裁注:“《彳部》又有復。

復行而复废矣。

疑《彳部》之復乃后增也。

”徐中舒《字典》:“象穴居之侧有台阶上出之形,夊象足趾,台阶所以供人出入,夊在其上,则会有往返出入之意。

”后增彳作復。

《说文·彳部》:“復,往来也。

从彳,复声。

”段玉裁注:“《辵部》曰:‘返,还也。

’‘还,復也。

’皆训往而仍来。

”《小尔雅·广言》“復,还也。

”指返还。

《易·太·九三》:“无平不陂,无往不返。

”高亨《今注》:“陂,坡也,倾也。

復,返也。

”就从整个字形来看,复的甲骨文像足趾从地室上走出来,两个字符组合形成会意字,人之足的功能就是行走,而人的行走往来之地最大的可能就是自己的住处,因而穴之两侧筑有的台阶形。

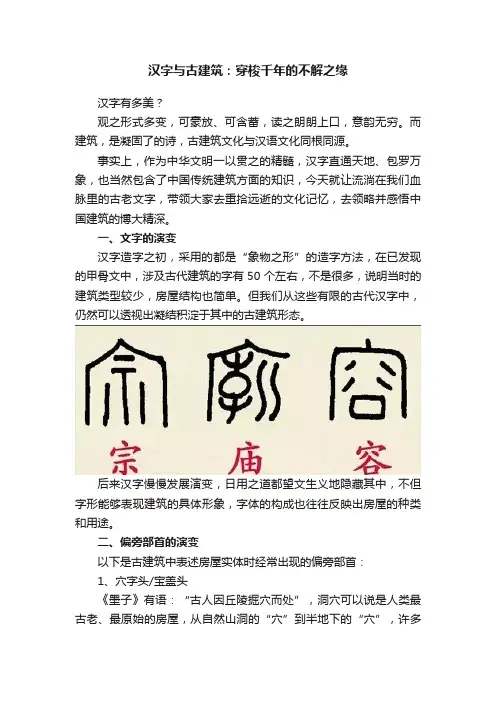

汉字与古建筑:穿梭千年的不解之缘汉字有多美?观之形式多变,可豪放、可含蓄,读之朗朗上口,意韵无穷。

而建筑,是凝固了的诗,古建筑文化与汉语文化同根同源。

事实上,作为中华文明一以贯之的精髓,汉字直通天地、包罗万象,也当然包含了中国传统建筑方面的知识,今天就让流淌在我们血脉里的古老文字,带领大家去重拾远逝的文化记忆,去领略并感悟中国建筑的博大精深。

一、文字的演变汉字造字之初,采用的都是“象物之形”的造字方法,在已发现的甲骨文中,涉及古代建筑的字有50个左右,不是很多,说明当时的建筑类型较少,房屋结构也简单。

但我们从这些有限的古代汉字中,仍然可以透视出凝结积淀于其中的古建筑形态。

后来汉字慢慢发展演变,日用之道都望文生义地隐藏其中,不但字形能够表现建筑的具体形象,字体的构成也往往反映出房屋的种类和用途。

二、偏旁部首的演变以下是古建筑中表述房屋实体时经常出现的偏旁部首:1、穴字头/宝盖头《墨子》有语:“古人因丘陵掘穴而处”,洞穴可以说是人类最古老、最原始的房屋,从自然山洞的“穴”到半地下的“穴”,许多和建筑有关的字都以“穴”为部首,如窗、空、穹、窑、窖、窝等;而宝盖头“宀”代表屋顶,屋顶之下容纳不同的事物,则分别代表房屋的不同功能,如宫、宗、室、宅、寝、家、牢、宇等。

2、广字旁/厂字旁中国传统建筑文化中,主体建筑通常为各式各样的两坡顶,其前后、左右的从属建筑,很多都是单坡顶,这种建筑形式就以广(厂)字旁来表现,如厅、厕、厦、厢、厩、厨等;更多时候,带广字旁的汉字指“一边开敞的房屋”,一般用作买卖或牲畜之用,如廊、庑、厩、库、店、庖、庙、府、庭、庐、等。

3、金字旁中国传统建筑的构件名称多以材料及其“形”或“声”组成,从字形上一看便知,这些构件是用什么材料制成的。

墙、壁、垣等都从土,当然是用土夯成或砌筑的;此前我们讲到的柱础,民间俗称“石柱础”,础当然是石头制成的;而铺(即铺首,大门上有装饰、辟邪之用的铜环)、镉(大上的铜钉)、钩(鈎栏或钩楹,包裹在栏、楹外的铜件)等小构件则一看就是金属制成的。

中国古代建筑与汉字表现形式的关联性作者:刘娜来源:《艺海》2014年第11期〔摘要〕中国古代建筑与汉字有诸多的关联性,尤其在组合方式、间架结构及表现形式上。

〔关键词〕布局结构表现形式关联性美学家宗白华指出:“中国各门传统艺术(诗文、绘画、戏剧、音乐、书法、建筑)不但都有自己独特的体系,而且各门传统艺术之间,往往互相影响,甚至互相包含……因此,各门艺术在美感特殊性方面,往往可以找到许多相同之处或相通之处。

”通过初步研究发现在中国古代建筑与汉字中有诸多的关联性,尤其在组合方式、间架结构及表现形式上。

一、中国古代建筑的布局与汉字的组合方式中国古代建筑在布局设计上,一般以“间”为单位构建单座建筑,再以单座建筑组成庭院,庭院再组成群落。

中国古典园林设计中,一般均由建筑、山石、水、植物等组成,其中建筑又分为亭、台、楼、榭、厅、堂、舫、阁等,并随山水地势、自然形势的变化而合理布局,但在整体上是有机的组合。

汉字的构形多为二合结构、三合结构,甚至更多。

这种组接与叠合的形式与中国古代建筑有异曲同工之处。

从空间结构形式上分析,对称成为汉字与中国古代建筑的共有形式。

中国古代建筑追求对称、追求均齐的空间结构。

宫殿、宗教、民居、园林、陵墓等建筑的平面、立面,这种对称式布局无所不在,对称式布局从古代汉、唐长安城,元大都及明清北京城都是如此。

明清北京城从最南端的永定门向北经正阳门、天安门等五门五殿到钟、鼓楼长达7.5公里的中轴线。

贯穿这条中轴线的东西方,排列着整齐的坛社宫殿、府第、寺庙、民居胡同等建筑。

汉字的空间结构基本上是对称的,汉字分上下、左右、半包围、全包围等多种结构方式,都有一个对称的中轴线。

有了中轴线,方块体才能在稳中求变化,结构才完美。

作为汉字的表现形式书法艺术中,书法的空间布局也讲究中轴对称。

二、汉字的间架结构与中国传统建筑中的空间结构汉字的间架结构与中国传统建筑在空间结构上有着同样的组织法则和关系。

传统建筑中宫殿、园林、宅院在空间结构组合关系上与汉字的穿插、避就、呼应等组构法则上具有相似性和一致性。

372012年Vol.27 No.10南昌教育学院学报 文学艺术收稿日期:2012-09-06作者简介:张姚姚(1990-),女,福建福州人,从事汉语方向的研究。

汉字是我国独特的文化艺术成果,它在几千年的文化传承中扮演着重要的角色。

汉字让古代劳动人民创造出许多惊为天人的优秀作品,建筑就是其中一项伟大的创造。

文字的衍生、形成、发展、 变形对建筑都有着或多或少的影响,另一方面在文字发展之初,建筑以其资深的“年龄”也给予了汉字最初始的生命。

在下文中我们将探究汉字与建筑在历史发展过程中的联系,深入体会汉字丰富的文化内涵。

一、汉字的演变与古代建筑的发展最早的汉字是甲骨文,甲骨文是对图画最直接的表达,也就是“象形”。

象形,顾名思义,就是用简单的线条描摹客观事物的形状。

象形文字,亦称表意文字。

汉字的起源就是原始的图画,原始人在生活中用来表达自己的“图画”形式。

慢慢的汉字从原始图画变成了一种“表意符号”。

于是就逐渐演变成表意文字,在甲骨文之后,它由表意文字演变成兼表音义的意音文字。

我国是少数以表意文字为文字发端的国家。

研究汉字间的结构的特性,表意文字以图片的方式更有助于我们重现当时的社会生产画面,挖掘古汉字中的深沉久远的历史韵味。

1.原始社会时期:汉字的起源与“穴居”式建筑原始社会是汉字发展的起源阶段,原始社会的汉字都比较简单,结构没有现代文字那样复杂。

原始社会已知的建筑有干阑式建筑和木骨泥墙建筑两种。

主要是以“巢居”和“穴居”为主。

这一时期的与建筑有关的汉字比较有代表性的莫过于“穴”和“巢”,这是我们祖先的最早居住的地方。

原始时期北方民族利用天然洞穴居住,南方民族受环境限制不得不“构木为巢”。

我国到目前为止现存的北方窑洞以及云南地区的高脚楼都受到原始建筑的久远影响。

“穴”,从宀八声,《说文》:“宀,交覆深屋也。

象形。

”穴”本义表示一个土洞,或者屋檐下的空洞。

如王安石《游褒禅山记》中的“有穴窈然,入之甚寒。

”这里的穴是洞穴的意思。

汉字与中国古代建筑论文汉字与中国古代建筑论文摘要:“汉字最大的特点就是能够‘因形见义’,具有象形性,形体丰富的特征。

”[1]《说文解字注》中说:“黄帝之史仓颉见鸟兽蹏迒之迹。

知分理之可相别异也。

初造书契。

依类象形,故谓之文。

”由此可见汉字的原始形态,就是对现实景、物的直观摹写。

中国古代建筑的原始形态,也都被一一凝固在每一个汉字之中。

解析这类汉字,可以从一个侧面去了解我国古代建筑的发展脉络。

关键词:汉字;建筑;文化一、依木为巢、挖土为穴“中国古代建筑文化的历史起源,初始于华夏先民企望改变‘居无定所、露宿野处’生活状态的强烈愿望。

”[2]我们的祖先看到了鸟儿在树上筑巢,野兽在山洞里栖息,于是便有了人类最早的居住形式:“巢居”和“穴居”。

“巢”的甲骨文写做,金文写作,都是下面从木,上面像鸟窝的形状。

小篆写作,下部也是从木,中部如鸟窝,上面像三只小鸟的头。

《说文》中解释为“鸟在木上曰巢,在穴曰窠。

”可见“巢的本意是鸟窝,引申为巢居。

《诗源》上说:“原始人无居室,栖室树上,称巢居。

”韩非子在他所著的《五蠹》中说:“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇。

有圣人出,构木为巢,以避群害,而民悦之,使王天下,号之曰有巢氏。

”因此,巢居时代也被称为“有巢氏”时代。

“原始巢居的发展经历了几个不同的阶段,大致为单树、多树和原始干栏。

”[3]人类一开始摹仿鸟类建巢时,只是利用单科树木,在树杈上用树枝圈成一个巢,但这样的巢既不稳固,也不舒适。

随着经验的积累,便开始利用相邻的多颗树木搭建更大更稳固的巢居。

而原始干栏民居相对于前两者则是一个非常大的飞跃,它不再是依靠树木而是仿书巢在平地上用一颗颗木桩架构而成的悬空的房子,有了更过“建造”的意味。

“或者说,在地面上建筑原始的干栏才是人类建筑的真正开始。

”在浙江余姚河姆渡发掘的距今七千多年前的母系氏族聚落遗址,就保存了许多源于巢居的干栏式建筑遗址。

一般来说,巢居形式主要分布在长江中、下游流域,因为这部分地区比较潮湿,蚊虫也很多,高于地面的巢居不仅可以躲避猛兽,更能防潮防虫害。

从建筑透视古人生活起居方式作者:郝晶来源:《魅力中国》2011年第13期房屋是人类居住生存的地方,正因为有了房屋,人类才结束了露营旷野的历史;有了房屋,人类才有了稳定的生活。

建筑作为一门造型艺术,与其它造型艺术相比较而言具有很大的抽象性。

建筑通过其独特的风格语言反映生活的本质,揭示出一定时代和一定社会的审美理想与时代精神,以及鲜明的民族特色。

作为生存掩体的原始建筑。

《易经·系辞》:“上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室,上栋下宇,以避风雨。

”人类究竟何时由穴居过度到建造屋舍,今日我们无从考证,当原始人类由山洞穴居转入兴室建屋时用梁木搭成整个构架,形成封闭而有规则的室内空间,为的是遮风避雨,防御野兽进攻的实用目的。

在原始社会早期,社会生产力极度低下,人类对自然环境和天然材料缺乏了解,建筑构造相当简单。

旧石器时代的原始人最初多栖居于天然岩洞或巢居树上,后来才出现了人工修筑的地穴和地面建筑。

可以想象人类在最初始阶段为了生存搭建的小屋只能算作建筑的雏形,它仅有功能而无美感可言。

直到今天,我国河南、山西和陕西一带,居民穴居现象仍然存在,尤其是散落在黄土高原上的窑洞是中国居民中最具原始风味的建筑样式。

于天然崖壁上开凿的窑洞称为明窑,常数窑相连,或上下分室,入口一窑为崖屋,侧连一窑为卧房窑前建院的称之为靠崖窑院、窑洞冬暖夏凉,经济舒适,又具备通风采光的功能。

在诸多的建筑种类中,窑洞称得上与自然浑然一体的建筑形式。

“虽由人作,宛自天开”。

窑洞不仅有一种不加雕饰的原始粗犷美,而且为今天我们解决建筑与生态的矛盾提供了有益的借鉴。

聚居下的祭祀建筑。

到了新石器时代,随着农业的出现,人类开始从狩猎和采集的动荡生活走向农耕时代的定居生活,出现了村落的雏形,在新石器时代晚期,建筑构成变得丰富,有了群体组合和套间的形式,建造技术也有所发展,地表用石灰质材料铺垫,结构上用木柱承重,墙体由烧土块垫层或经过夯筑而成。

一般而言,青铜时代的技术进步使得建造巨石称为可能。

第十一章汉字与住建文化◎晋·张华《博物志》:“南越巢居,北朔穴居,避寒暑也。

”◎《周易·系辞下》:“上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室,上栋下宇(屋檐),以待风雨。

”中国上古的居住文化也可以淮河为界分为南北两大系统:①南方干栏式建筑。

②北方穴居式建筑。

第一节反映穴居、半穴居的汉字北方原始性建筑的基本形式——穴居。

是以洞为居的一种建筑形式。

距今60万-40万年的周口店北京猿人遗址第一地点又称“猿人洞”,为猿人居住洞穴。

距今约3万年的山顶洞人山顶洞人文化遗址分为洞口﹑上室﹑下室和下窨4部分。

距今6700-5600年的西安半坡仰韶文化遗址发现的多半属半穴居式类型。

今天北方的窑洞仍是这种建筑。

周口店北京人遗址新石器时代仰韶文化半坡村落遗址1.反映穴居 1)出从止(趾)从凵kǎn,表示脚从洞穴中迈出。

(《说文》:“進也。

象艸木益滋,上出達也。

”)2)各从倒“止”(趾)和“凵kǎn ”,本义表示来到。

金文“王各大室”。

异体加“彳”、“辶”。

“来格”之“格本字。

3)厺(去)从大从口(凵),表示一个人从洞穴中离去。

(《说文》:“人相違也。

从大qū聲。

”)“穴部”不少汉字都透露出穴居信息。

如《说文》中例字:窨:地室也。

窖:地藏也。

窮:竆,极也。

(地穴尽头)窘:迫也。

窔yào:䆞yǎo窔,深也。

突:犬从穴中暂出也,从犬在穴中。

竈:炊竈也。

2.反映半穴居厂hàn 、广ān 厂,《说文》:“山石之崖居。

”广,《说文》:“因广为屋,象对刺高屋之形。

”崖居也属于半穴居一种。

厂、广部首字多与住居有关。

广:廬廟廊廡庫府庖庭店廒厂:厅厢厕厨厝厦厩 3)舍第二节反映巢居的汉字1.巢《说文》:“巢,鸟在木上曰巢,在穴曰窠。

”巢本指树上鸟窝,借指人的住处。

巢比穴进步,可使人民免遭洪水之害。

“巢”,曾表住居,故后代派生出“鄛、漅、樔”等字。

①鄛:《说文·邑部》:“鄛,南阳棘阳乡。

从邑,巢声。